җVӢKӢLҺ–ӮМ“ҠҚeӮрҚsӮӨӮұӮЖӮЕҒA”с•\ҺҰӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЕӮ·ҒB

ҚLҚҗ

җVӢKӢLҺ–ӮМ“ҠҚeӮрҚsӮӨӮұӮЖӮЕҒA”с•\ҺҰӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЕӮ·ҒB

posted by fanblog

2020”N01ҢҺ19“ъ

Ң№ҺҒ

Ң№ҺҒҒiӮЭӮИӮаӮЖӮӨӮ¶ҒAӮ°ӮсӮ¶Ғj

“ъ–{ӮМҺҒ‘°ӮМӮРӮЖӮВҒBҗ©ӮН’©җbҒB

үЖ–дҒ@Қщ—і’_ӮіӮіӮиӮсӮЗӮӨ

Ғ@Ғ@Ғi‘г•\“IӮИүЖ–дҒj

ҠeҒAҢ№ҺҒӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮйҒB

ҺҒҗ©

Ң№’©җb

ҺҒ‘c

“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨ

Ӣ{үЖӮМҸ”үӨ

Һн•К

Қc•К

’ҳ–јӮИҗl•Ё

‘әҸгҢ№ҺҒҒF

Ң№’Кҗe

–k”©җe–[

җҙҳaҢ№ҺҒҒF

Ң№—Ҡ’©

‘«—ҳ‘ёҺҒ

“ҝҗмүЖҚNҒiҺ©ҸМҒj

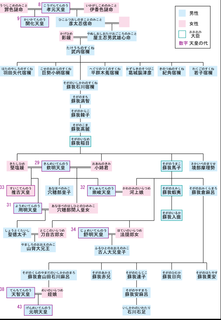

Ӯ»ӮМ‘јӮНҢ№ҺҒӮМҗl•ЁҲк——ӮрҺQҸЖ

Ңгеб

ҚөүгҢ№ҺҒ

‘әҸгҢ№ҺҒ

җҙҳaҢ№ҺҒ

үФҺRҢ№ҺҒ

үF‘ҪҢ№ҺҒ

җіҗe’¬Ң№ҺҒ

ӮИӮЗ

Ӯ»ӮМ‘јӮМҢ№ҺҒӮЙӮВӮўӮДӮНҒA“сҸ\Ҳк—¬ӮрҺQҸЖ

“ъ–{ӮЙӮЁӮўӮДҚc‘°ӮӘҗbүәӮМҗРӮЙҚ~ӮиӮйҒiҗbҗРҚ~үәҒjҚЫӮЙ–јҸжӮйҺҒӮМӮРӮЖӮВӮЕҒA‘Ҫҗ”ӮМ—¬”hӮӘӮ ӮйҒBҢ№ҺҒӮр“қӮЧӮйҢ№ҺҒ’·ҺТӮНҺә’¬Һһ‘гӮЬӮЕ‘әҸг“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ Ӯй‘әҸгҢ№ҺҒӮӘ“ЖҗиӮөҒAҢҡӢvҺө”NӮМҗӯ•ПӮЕҗЫҠЦүЖӮрүzӮҰӮйҢ —НӮрҺиӮЙӮөӮҪҢ№’КҗeӮвҒAҢг‘зҢн“VҚc‘жҲкӮМ‘ӨӢЯӮЖӮөӮД“м’©ӮрҺwҠцӮөӮҪ–k”©җe–[ӮИӮЗӮӘӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҗҙҳa“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮйҗҙҳaҢ№ҺҒӮН•җүЖӮМ“Ҹ—АӮр‘ҪӮӯ”yҸoӮөҒAҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ӮвҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪ‘«—ҳ‘ёҺҒӮИӮЗӮӘӮўӮйҒBҗнҚ‘Һһ‘гӮМ•җҸ«Ҹј•ҪҢіҚNӮаҢг”јҗ¶ӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҺ©ҸМӮөӮД“ҝҗмүЖҚNӮЖ–јҸжӮиҒAҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҒB

ҠT—v

җ©ӮМ‘г•\“IӮИӮаӮМӮМҲкӮВӮЖӮөӮДҒA•ҪҺҒҒE“ЎҢҙҺҒҒEӢkҺҒӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢ№•Ҫ“ЎӢkҒvҒiҺlҗ©ҒjӮЖ‘ҚҸМӮіӮкӮДӮўӮйҒB

Қөүг“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҚөүгҢ№ҺҒӮвҗҙҳa“VҚcӮ©ӮзӮМҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҠЬӮЯҒA“сҸ\ҲкӮМ—¬”hҒi“сҸ\Ҳк—¬ҒjӮӘӮ ӮйӮЖӮіӮкӮДӮўӮй[’ҚҺЯ 1]ҒB’ҶӮЕӮаүЖҠiӮӘҚЕӮаҚӮӮўӮМӮН‘әҸгҢ№ҺҒӮЖӮіӮкҒAҺә’¬–Ӣ•{ӮМҗ¬—§ӮЬӮЕҢ№ҺҒ’·ҺТӮр—LӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA•ҪҲАҲИҚ~җbҗРҚ~үәӮӘ•p”ӯӮ·ӮйӮЖҢ№ҒE•ҪӮМ“сҗ©ӮОӮ©ӮиӮЙӮИӮйӮӘҒAҚЕӢЯӮМҢӨӢҶӮЕҒuҲкҗўүӨҒA“сҗўүӨӮӘҢ№ҒAҺOҗўҲИҚ~ӮӘ•ҪҒvӮҫӮБӮҪҺ–ӮӘ”»–ҫӮөӮДӮўӮйҒBҢ№җ©Ғi–{җ©ӮӘҢ№ҺҒҒjӮМүЖҢnӮНӮ»ӮкӮјӮк•КӮМ•cҺҡӮрҚҶӮөӮДӮўӮйӮҪӮЯҒAҢ»ҚЭҒuҢ№ҒvӮрҚЎ“ъ“IӮИҲУ–ЎӮМҗ©ӮЖӮөӮД–јҸжӮй—бӮН‘ҪӮӯӮИӮӯҒAҗ„’иҗlҢыӮН4,000җl’цӮЕӮ ӮйҒB

‘г•\“IӮИүЖ–дӮЕӮ ӮйҒuҚщ—і’_ҒvӮН“ъ–{ҚЕҢГӮМүЖ–дӮЕӮ ӮйӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒB

ӢNҢ№

Қөүг“VҚcӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҺqӮзӮЙҢ№җ©Ӯр—^ӮҰӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮйҒBҚcҺәӮЖ‘cҒiҢ№—¬ҒjӮр“ҜӮ¶ӮӯӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ–ј—_ӮМҲУ–ЎӮрӮұӮЯӮД—^ӮҰӮзӮкӮҪҒB

ҢіҒXӮН’ҶҚ‘ӮМҢЬҢУҸ\ҳZҚ‘Һһ‘гҒA“м—БүӨӮМҺqӮМ“Г”Ҝ”jгіӮӘҒA“м—Б–Е–SҢгӮЙ–kй°ӮЙҺdӮҰӮҪҚЫҒA‘ҫ•җ’йӮ©Ӯз“Г”ҜҺҒӮЖ‘сжлҺҒҒi–kй°ӮМ’йҺәӮМҗ©ҒjӮНҢ№ӮӘ“ҜӮ¶ӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДҢ№ӮМҗ©Ӯр—^ӮҰӮзӮкҒAҢ№үкӮЖ–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮЙ—R—ҲӮ·ӮйҒB

‘јӮЙӮаҒAҒuҢ№ҒvӮНҒuҗ…ҢіҒvӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҗаӮаӮ ӮйҒB—бӮҰӮОҒAҒwҳaҢPһxҒxҒi’JҗмҺmҗҙҒjӮЕӮНҒuӮЭӮИӮаӮЖҒAҢ№ӮрӮжӮЯӮиҒBҗ…ҢіӮМӢ`ӮИӮиҒvӮЖӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAҒwҗ_‘гҠӘ‘”ү–‘җҒxҒiӢК–ШҗіүpҒjӮЕӮНҒuҢ№ғmҢPғnҗ…Ңі–зҒvӮЖӮ ӮйҒB

Қөүг“VҚcӮЙҚcҺqҚcҸ—ӮӘ‘қӮҰҒA’©’мӮМҚаҗӯӮр•N”—ӮіӮ№ӮйҠоӮЙӮаӮИӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA‘ҒӮӯӮЙҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҚcҲыӮЙӮЖӮБӮДҺq‘·”ЙүhӮМ“№ӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗeүӨӮИӮӘӮзҚcҲКӮр–]ӮЯӮИӮўҸкҚҮӮвҒAҸ”үӨӮЙӮ ӮБӮДҗeүӨҗйүәӮр–]ӮЯӮИӮўҚc‘°ӮӘҺ©ӮзҚ~үәӮрӢҒӮЯӮйҸкҚҮӮЖҒA’©’мӮ©ӮзҲк•ы“IӮЙҚ~үәӮіӮ№ӮйҸкҚҮӮЖӮӘӮ ӮиҚc•КҺҒ‘°ӮрҺжӮиҠӘӮӯҸуӢөӮН’©’мӮМҚаҗӯҺ–ҸоӮЖҸнӮЙҳA“®Ӯ·Ӯй—v‘fӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪҒB

Қөүг“VҚcӮМҢгӮМ“VҚcӮа“xҒXҚc‘°ӮрҢ№ҺҒӮЖӮөӮДҗbҗРӮЙүәӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҚөүг“VҚcӮр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№ҺҒӮрҚөүгҢ№ҺҒӮЖҸМӮ·Ӯй—lӮЙӮИӮиҒAҲИҢгҢ№ҺҒӮНӮ»ӮкӮјӮкӮМ‘cӮЖӢВӮ®“VҚcӮМҚҶӮрӮаӮБӮДҺҒ‘°ӮМҸМӮЖӮөӮҪҒiҗm–ҫҢ№ҺҒҒA•¶“ҝҢ№ҺҒҒAҗҙҳaҢ№ҺҒҒAүF‘ҪҢ№ҺҒӮИӮЗҒjҒB

җbҗРӮЙҚ~үәӮ·ӮйӮЖҢҫӮБӮДӮа“VҚcӮМҺАҺqӮЕӮ ӮйҲкҗўҢ№ҺҒӮН“БҺкӮИ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮ鑶ҚЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBҚөүг“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№’иҒEҢ№—ZҒAҗm–ҫ“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№—вӮН•ғ“VҚcӮМҲУҢьӮЕҗeүӨӮМ—бӮЙҸҖӮ¶ӮД“а— ӮЙӮЁӮўӮДҢі•һӮрҚsӮБӮДӮЁӮиҒAҗeүӨӮЙҸҖӮ¶ӮҪ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒA—zҗ¬“VҚcӮМ‘ЮҲКҢгӮМҢгҢp‘I’иӮЕ“ЎҢҙҠоҢoӮӘҢ№—ZӮр‘ЮӮҜӮДҢхҚF“VҚcӮр‘ҰҲКӮіӮ№ҒAҢхҚF“VҚcӮӘ•цҢдӮ·ӮйӮЖӮ»ӮМҠоҢoӮӘҗbҗРӮЙҚ~үәӮөӮҪҢ№’иҸИӮр•ңҗРӮіӮ№ӮДүF‘Ҫ“VҚcӮЖӮөӮД‘ҰҲКӮіӮ№ӮйӮИӮЗҒA“ҜӮ¶“VҚcӮМҺqӮЕӮаҗeүӨӮЖҲкҗўҢ№ҺҒӮМӢж•КӮМ–ҫҠmү»Ӯр”—ӮзӮкӮйҺ–‘ФӮӘ”ӯҗ¶ӮөҒAүF‘Ҫ“VҚcҲИҚ~ӮМӢVҺ®Ҹ‘ӮЕӮНҗeүӨӮМҢі•һӮЖҲкҗўҢ№ҺҒӮМҢі•һӮЕӮНҲЩӮИӮйҚм–@ӮӘӢLӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМҢгӮаӢK–НӮрҸ¬ӮіӮӯӮөӮИӮӘӮзӮа“а— ӮЕҢі•һӮрҚsӮўҒA“а‘ —ҫӮ©ӮзӢАүғӮвҲшҸo•ЁӮӘ—pҲУӮіӮкӮҪ‘зҢн“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№ҚӮ–ҫҒEҢ№Ң“–ҫӮМҢі•һӮИӮЗҲкҗўҢ№ҺҒӮМ“БҺкҗ«ӮӘҠ®‘SӮЙ”rҸңӮіӮкӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒi“а‘ —ҫӮН“VҚcӮМҺ„“IӮИҺxҸoӮрҲөӮӨҠҜҺiӮЕӮ ӮиҒAҲкҗўҢ№ҺҒӮМҢі•һӮрҢц“IҚsҺ–Ӯ©Ӯз“VҚcҺеҚГӮМҺ„“IҚsҺ–ӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮйӮұӮЖӮЕ“БҺкҗ«ӮрҲЫҺқӮөӮҪӮЖӮЭӮзӮкӮйҒjҒBҒwҢ№ҺҒ•ЁҢкҒxӮЙӮЁӮўӮДҒAӢЛҡв’йӮӘҲкҗўҢ№ҺҒӮЕӮ ӮйҢхҢ№ҺҒӮМҢі•һӮрҺ©ӮзҺе“ұӮөӮДҒAҲшҸo•ЁӮаҺ©ӮзҸҖ”хӮөӮДӮўӮйҒi”п—pӮаӢЛҡв’йӮМ•ү’SӮЖҚlӮҰӮзӮкӮйҒjӮМӮаҒAҲкҗўҢ№ҺҒӮМ“БҺкҗ«ӮӘ•`Ӯ©ӮкӮҪҸк–КӮЖҢҫӮҰӮй[2]ҒB

ӮЬӮҪҒA’©’мӮӘҚc‘°ӮрҗbҗРҚ~үәӮіӮ№Ң№ҺҒӮЖӮөӮҪ”wҢiӮЖӮөӮДӮНҸгӢүӢM‘°ӮЖӮөӮДҚcҺәӮМ”Л•»ӮЖӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮўӮӨ—қ—RӮаӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҺАҚЫӮЙӮН3‘г–ЪҲИҚ~ӮаҸгӢүӢM‘°ӮЕӮ Ӯи‘ұӮҜӮҪ—бӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮӯҒA‘е”јӮНҺу—МҠKӢүӮЖӮөӮД’n•ыӮЦ•Ӣ”CӮөӮ»ӮұӮЕ“y’…ӮөӮД•җҺmү»Ӯ·ӮйӮ©ҒA’ҶүӣӮЕ’ҶүәӢүӢM‘°ӮЖӮөӮДҚЧҒXӮЖҗ¶Ӯ«ү„ӮСӮҪҒB‘јӮЙҚc‘°ӮЙ‘ОӮөӮДҺ’ӮБӮҪҗ©ӮЖӮөӮДӮНҒAҚЭҢҙ’©җbҒE•Ҫ’©җbӮИӮЗӮӘӮ ӮйҒB

•җүЖҢ№ҺҒӮЖҢцүЖҢ№ҺҒ

җҙҳaҢ№ҺҒӮНҒA“сҸ\Ҳк—¬Ӯ ӮйӮЖӮўӮнӮкӮйҢ№ҺҒӮЙӮЁӮҜӮйҲкүЖҢnӮЕӮ ӮйӮӘҒA•җүЖҢ№ҺҒӮЖӮөӮД—рҺjҸгӮЙ–јӮр’yӮ№ӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮрӮөӮДҢ№ҺҒӮЖҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўҒB

ӮұӮМҲк‘°ӮНҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqӮр‘cӮЖӮ·ӮйҒB•җүЖҢ№ҺҒӮЖӮөӮД–јӮр’yӮ№ӮҪҗҙҳaҢ№ҺҒӮЙӮЁӮўӮДӮНӢE“аӮЙҺnӮЬӮиҠe’nӮЙ“y’…ӮөӮДӮЁӮиҒAҢ№–һ’ҮӮМҺqӮ©ӮзҗЫ’ГҢ№ҺҒҒA‘еҳaҢ№ҺҒҒAүН“аҢ№ҺҒӮЖӮЙ•ӘӮ©ӮкӮҪҒBүН“аҚ‘Ӯр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪүН“аҢ№ҺҒӮМҢ№Ӣ`үЖҒi”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖҒjӮНӮ»ӮМҺе—¬ӮЕҒAӮ»ӮМҺq‘·ӮНҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ӮЙ‘г•\ӮіӮкӮй•җ–еӮЖӮөӮДүhӮҰӮҪҒBӮіӮзӮЙүН“аҢ№ҺҒӮ©ӮзӮНҗОҗмҢ№ҺҒҒAҚb”гҢ№ҺҒҒAҸн—ӨҢ№ҺҒҒAүә–мҢ№ҺҒҒi‘«—ҳҺҒҒjҒAҸг–мҢ№ҺҒҒiҗV“cҺҒҒjӮИӮЗӮӘ•Ә”hӮөӮДӮўӮйҒBҗЫ’ГҚ‘Ӯр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪҗЫ’ГҢ№ҺҒӮ©ӮзӮН‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒA”ь”ZҢ№ҺҒӮ»ӮМ‘јӮӘ•Ә”hӮөӮДӮЁӮиҒAӮўӮёӮкӮаҗҙҳaҢ№ҺҒҲк–еӮЕӮ ӮиҒAӮўӮнӮдӮйҒu•җүЖҢ№ҺҒҒvӮЕӮ ӮйҒB

җҙҳaҢ№ҺҒҲИҠOӮЙ•җүЖӮЖӮИӮБӮҪҢ№ҺҒӮЖӮөӮДӮНҒAҚөүгҢ№ҺҒӮМҢ№—ZӮр‘cӮЖӮ·ӮйҒu—Z—¬ҚөүгҢ№ҺҒҒvӮӘӮ ӮйҒBҚөүгҢ№ҺҒӮМ•җүЖӮЖӮөӮДҢn•ҲӮр“`ӮҰӮҪ‘г•\ӮНҒAҗЫ’ГҚ‘ӮрҠо”ХӮЖӮөӮҪ“n•УҺҒӮЖӮ»ӮМ•Ә—¬ӮМҸјүYҺҒӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAүF‘ҪҢ№ҺҒӮМ’ҶӮЕ•җүЖӮЖӮөӮДӢЯҚ]Қ‘ӮрҠо”ХӮЖӮөӮҪҢn“қӮНӢЯҚ]Ң№ҺҒҒiҚІҚІ–ШҢ№ҺҒҒjӮЖҸМӮөҒAҚІҒX–ШҺҒӮЖӮөӮД—L—Н•җҺm’cӮЙҗ¬’·ӮөӮДӮўӮӯҒB

’ҶүӣӢM‘°ӮЖӮөӮДүhӮҰӮҪҢ№ҺҒӮЖӮөӮД‘әҸг“VҚcӮМҚcҺqӮр‘cӮЖӮ·Ӯй‘әҸгҢ№ҺҒӮӘӮ ӮйҒB“ҜӮ¶Ң№ҺҒӮЕӮаҢцӢЁӮЖӮөӮД”ЙүhӮ·ӮйҢn“қӮвҒA•җҺmӮвҗ_ҠҜӮЖӮИӮйҢn“қӮЙ•КӮкӮйӮМӮНҒAҗӯҺЎҸоҗЁӮвҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйҺТҒA•к•ыӮМҗЁ—НӮвҗg•ӘӮӘӮ»ӮМҢгӮМҠҜ“rӮЙ‘еӮ«ӮӯҚ¶үEӮ·ӮйҲЧӮЕӮ ӮйҒB“БӮЙ“VҚcӮМҚcҺqӮӘҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒAҒuҲкҗўӮМҢ№ҺҒҒvӮЖӮўӮўҒA”CҠҜӮМҸгӮЕ‘еӮўӮЙ—DӢцӮіӮкӮҪҒBҚc‘·ӮЙҺҠӮБӮДҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒu“сҗўӮМҢ№ҺҒҒvӮЖӮўӮўҒAҲкҗўӮМҢ№ҺҒӮжӮиӮаүЖҢn“IӮЙӮН•s—ҳӮр–ЦӮБӮҪҒB

•ҪҲАҢгҠъҲИҚ~ҒAҚcҲКҢpҸіӮЖӮНҠЦӮнӮиӮМӮИӮўҚcҺqҚcҸ—ӮҪӮҝӮНҸoүЖӮ·ӮйҠө—бӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪӮҪӮЯҒAҺ’җ©Ң№ҺҒӮНӮЩӮЖӮсӮЗ“rҗвӮҰӮДӮўӮҪҒBҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙ“ьӮБӮДҲкүЖӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҒiҚL”ҰүЖҒjӮӘҒAӮ»ӮкӮрҚЕҢгӮЙҢ№ҺҒҺ’—^ӮН“rҗвӮҰӮҪҒB

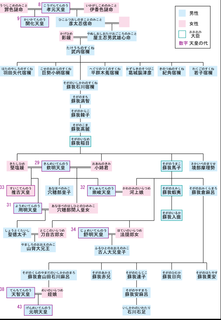

Ң№ҺҒӮМҲк——

Ң№ҺҒӮН‘S•”ӮЕ21ӮМ—¬”hҒiҒu“сҸ\Ҳк—¬ҒvҺQҸЖҒjӮӘӮ ӮйӮЖӮіӮкӮйӮӘҒAӮ»ӮМӮӨӮҝ18—¬ӮрҲИүәӮЙҺҰӮ·ҒB

ҚөүгҢ№ҺҒ

52‘гҚөүг“VҚcӮМҺq‘·ҒBҸЪҚЧӮНҒuҚөүгҢ№ҺҒҒvӮрҺQҸЖҒB

Қөүг“VҚcӮН‘ҪӮӯӮМҚcҺqҚcҸ—ӮЙҢ№ҺҒҗ©ӮрҺ’ӮиҗbҗРҚ~үәӮіӮ№ӮҪҒBӮұӮМ“аҒAҢ№җMҒEҢ№ҸнҒEҢ№—ZӮНҚ¶‘еҗbӮЖӮИӮиҒA•ҪҲАҺһ‘гҸүҠъӮЙ’©’мӮМҲк‘еҗЁ—НӮрӮИӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҢ№—ZӮМҢn“қӮН’n•ыӮЙ“y’…ӮЖӮөӮД•җүЖӮЖӮИӮБӮҪҒB

ҺҒ‘°ҒF“n•УҺҒҒAҸјүYҺҒҒAҠ—’rҺҒӮИӮЗ

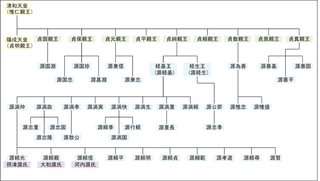

ҚөүгҢ№ҺҒ Ңnҗ}

Қөүг“VҚcҸ”ҚcҺqҒEҚcҸ—Ңn•Ҳ

Ҹ—ҺqӮНҗ”ӮрҢАӮБӮДӢLҚЪҒB

“ъ–{ӮМ‘ж52‘г“VҚc

Қөүг“VҚc

“ъ–{ӮМ‘ж54‘г“VҚc

җm–ҫ“VҚcҒ@Қөүг“VҚcӮМ‘ж“сҚcҺq

ҸG—ЗҗeүӨ

ӢЖ—ЗҗeүӨ

’ү—ЗҗeүӨ

Ҡо—ЗҗeүӨ

Ҹ~үӨ

Ң№җMҒ@Ң№җM—¬ӮЦ

Ң№ҚOҒ@Ң№ҚO—¬ӮЦ

Ң№ҸнҒ@Ң№Ҹн—¬ӮЦ

Ң№’иҒ[Ң№ҺҠҒ[Ң№Ӣ“Ғ[Ң№ҸҮ

Ң№–ҫҒ@Ң№–ҫ—¬ӮЦ

Ң№җ¶Ғ[Ң№үБҒ[Ң№•Ӯ

Ғ@Ғ@Ғ@Ң№Ң©

“ъ–{ӮМҺҒ‘°ӮМӮРӮЖӮВҒBҗ©ӮН’©җbҒB

үЖ–дҒ@Қщ—і’_ӮіӮіӮиӮсӮЗӮӨ

Ғ@Ғ@Ғi‘г•\“IӮИүЖ–дҒj

ҠeҒAҢ№ҺҒӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮйҒB

ҺҒҗ©

Ң№’©җb

ҺҒ‘c

“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨ

Ӣ{үЖӮМҸ”үӨ

Һн•К

Қc•К

’ҳ–јӮИҗl•Ё

‘әҸгҢ№ҺҒҒF

Ң№’Кҗe

–k”©җe–[

җҙҳaҢ№ҺҒҒF

Ң№—Ҡ’©

‘«—ҳ‘ёҺҒ

“ҝҗмүЖҚNҒiҺ©ҸМҒj

Ӯ»ӮМ‘јӮНҢ№ҺҒӮМҗl•ЁҲк——ӮрҺQҸЖ

Ңгеб

ҚөүгҢ№ҺҒ

‘әҸгҢ№ҺҒ

җҙҳaҢ№ҺҒ

үФҺRҢ№ҺҒ

үF‘ҪҢ№ҺҒ

җіҗe’¬Ң№ҺҒ

ӮИӮЗ

Ӯ»ӮМ‘јӮМҢ№ҺҒӮЙӮВӮўӮДӮНҒA“сҸ\Ҳк—¬ӮрҺQҸЖ

“ъ–{ӮЙӮЁӮўӮДҚc‘°ӮӘҗbүәӮМҗРӮЙҚ~ӮиӮйҒiҗbҗРҚ~үәҒjҚЫӮЙ–јҸжӮйҺҒӮМӮРӮЖӮВӮЕҒA‘Ҫҗ”ӮМ—¬”hӮӘӮ ӮйҒBҢ№ҺҒӮр“қӮЧӮйҢ№ҺҒ’·ҺТӮНҺә’¬Һһ‘гӮЬӮЕ‘әҸг“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ Ӯй‘әҸгҢ№ҺҒӮӘ“ЖҗиӮөҒAҢҡӢvҺө”NӮМҗӯ•ПӮЕҗЫҠЦүЖӮрүzӮҰӮйҢ —НӮрҺиӮЙӮөӮҪҢ№’КҗeӮвҒAҢг‘зҢн“VҚc‘жҲкӮМ‘ӨӢЯӮЖӮөӮД“м’©ӮрҺwҠцӮөӮҪ–k”©җe–[ӮИӮЗӮӘӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҗҙҳa“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮйҗҙҳaҢ№ҺҒӮН•җүЖӮМ“Ҹ—АӮр‘ҪӮӯ”yҸoӮөҒAҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ӮвҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪ‘«—ҳ‘ёҺҒӮИӮЗӮӘӮўӮйҒBҗнҚ‘Һһ‘гӮМ•җҸ«Ҹј•ҪҢіҚNӮаҢг”јҗ¶ӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҺ©ҸМӮөӮД“ҝҗмүЖҚNӮЖ–јҸжӮиҒAҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҒB

ҠT—v

җ©ӮМ‘г•\“IӮИӮаӮМӮМҲкӮВӮЖӮөӮДҒA•ҪҺҒҒE“ЎҢҙҺҒҒEӢkҺҒӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢ№•Ҫ“ЎӢkҒvҒiҺlҗ©ҒjӮЖ‘ҚҸМӮіӮкӮДӮўӮйҒB

Қөүг“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҚөүгҢ№ҺҒӮвҗҙҳa“VҚcӮ©ӮзӮМҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҠЬӮЯҒA“сҸ\ҲкӮМ—¬”hҒi“сҸ\Ҳк—¬ҒjӮӘӮ ӮйӮЖӮіӮкӮДӮўӮй[’ҚҺЯ 1]ҒB’ҶӮЕӮаүЖҠiӮӘҚЕӮаҚӮӮўӮМӮН‘әҸгҢ№ҺҒӮЖӮіӮкҒAҺә’¬–Ӣ•{ӮМҗ¬—§ӮЬӮЕҢ№ҺҒ’·ҺТӮр—LӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA•ҪҲАҲИҚ~җbҗРҚ~үәӮӘ•p”ӯӮ·ӮйӮЖҢ№ҒE•ҪӮМ“сҗ©ӮОӮ©ӮиӮЙӮИӮйӮӘҒAҚЕӢЯӮМҢӨӢҶӮЕҒuҲкҗўүӨҒA“сҗўүӨӮӘҢ№ҒAҺOҗўҲИҚ~ӮӘ•ҪҒvӮҫӮБӮҪҺ–ӮӘ”»–ҫӮөӮДӮўӮйҒBҢ№җ©Ғi–{җ©ӮӘҢ№ҺҒҒjӮМүЖҢnӮНӮ»ӮкӮјӮк•КӮМ•cҺҡӮрҚҶӮөӮДӮўӮйӮҪӮЯҒAҢ»ҚЭҒuҢ№ҒvӮрҚЎ“ъ“IӮИҲУ–ЎӮМҗ©ӮЖӮөӮД–јҸжӮй—бӮН‘ҪӮӯӮИӮӯҒAҗ„’иҗlҢыӮН4,000җl’цӮЕӮ ӮйҒB

‘г•\“IӮИүЖ–дӮЕӮ ӮйҒuҚщ—і’_ҒvӮН“ъ–{ҚЕҢГӮМүЖ–дӮЕӮ ӮйӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒB

ӢNҢ№

Қөүг“VҚcӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҺqӮзӮЙҢ№җ©Ӯр—^ӮҰӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮйҒBҚcҺәӮЖ‘cҒiҢ№—¬ҒjӮр“ҜӮ¶ӮӯӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ–ј—_ӮМҲУ–ЎӮрӮұӮЯӮД—^ӮҰӮзӮкӮҪҒB

ҢіҒXӮН’ҶҚ‘ӮМҢЬҢУҸ\ҳZҚ‘Һһ‘гҒA“м—БүӨӮМҺqӮМ“Г”Ҝ”jгіӮӘҒA“м—Б–Е–SҢгӮЙ–kй°ӮЙҺdӮҰӮҪҚЫҒA‘ҫ•җ’йӮ©Ӯз“Г”ҜҺҒӮЖ‘сжлҺҒҒi–kй°ӮМ’йҺәӮМҗ©ҒjӮНҢ№ӮӘ“ҜӮ¶ӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДҢ№ӮМҗ©Ӯр—^ӮҰӮзӮкҒAҢ№үкӮЖ–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮЙ—R—ҲӮ·ӮйҒB

‘јӮЙӮаҒAҒuҢ№ҒvӮНҒuҗ…ҢіҒvӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҗаӮаӮ ӮйҒB—бӮҰӮОҒAҒwҳaҢPһxҒxҒi’JҗмҺmҗҙҒjӮЕӮНҒuӮЭӮИӮаӮЖҒAҢ№ӮрӮжӮЯӮиҒBҗ…ҢіӮМӢ`ӮИӮиҒvӮЖӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAҒwҗ_‘гҠӘ‘”ү–‘җҒxҒiӢК–ШҗіүpҒjӮЕӮНҒuҢ№ғmҢPғnҗ…Ңі–зҒvӮЖӮ ӮйҒB

Қөүг“VҚcӮЙҚcҺqҚcҸ—ӮӘ‘қӮҰҒA’©’мӮМҚаҗӯӮр•N”—ӮіӮ№ӮйҠоӮЙӮаӮИӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA‘ҒӮӯӮЙҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҚcҲыӮЙӮЖӮБӮДҺq‘·”ЙүhӮМ“№ӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗeүӨӮИӮӘӮзҚcҲКӮр–]ӮЯӮИӮўҸкҚҮӮвҒAҸ”үӨӮЙӮ ӮБӮДҗeүӨҗйүәӮр–]ӮЯӮИӮўҚc‘°ӮӘҺ©ӮзҚ~үәӮрӢҒӮЯӮйҸкҚҮӮЖҒA’©’мӮ©ӮзҲк•ы“IӮЙҚ~үәӮіӮ№ӮйҸкҚҮӮЖӮӘӮ ӮиҚc•КҺҒ‘°ӮрҺжӮиҠӘӮӯҸуӢөӮН’©’мӮМҚаҗӯҺ–ҸоӮЖҸнӮЙҳA“®Ӯ·Ӯй—v‘fӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪҒB

Қөүг“VҚcӮМҢгӮМ“VҚcӮа“xҒXҚc‘°ӮрҢ№ҺҒӮЖӮөӮДҗbҗРӮЙүәӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҚөүг“VҚcӮр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№ҺҒӮрҚөүгҢ№ҺҒӮЖҸМӮ·Ӯй—lӮЙӮИӮиҒAҲИҢгҢ№ҺҒӮНӮ»ӮкӮјӮкӮМ‘cӮЖӢВӮ®“VҚcӮМҚҶӮрӮаӮБӮДҺҒ‘°ӮМҸМӮЖӮөӮҪҒiҗm–ҫҢ№ҺҒҒA•¶“ҝҢ№ҺҒҒAҗҙҳaҢ№ҺҒҒAүF‘ҪҢ№ҺҒӮИӮЗҒjҒB

җbҗРӮЙҚ~үәӮ·ӮйӮЖҢҫӮБӮДӮа“VҚcӮМҺАҺqӮЕӮ ӮйҲкҗўҢ№ҺҒӮН“БҺкӮИ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮ鑶ҚЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBҚөүг“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№’иҒEҢ№—ZҒAҗm–ҫ“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№—вӮН•ғ“VҚcӮМҲУҢьӮЕҗeүӨӮМ—бӮЙҸҖӮ¶ӮД“а— ӮЙӮЁӮўӮДҢі•һӮрҚsӮБӮДӮЁӮиҒAҗeүӨӮЙҸҖӮ¶ӮҪ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒA—zҗ¬“VҚcӮМ‘ЮҲКҢгӮМҢгҢp‘I’иӮЕ“ЎҢҙҠоҢoӮӘҢ№—ZӮр‘ЮӮҜӮДҢхҚF“VҚcӮр‘ҰҲКӮіӮ№ҒAҢхҚF“VҚcӮӘ•цҢдӮ·ӮйӮЖӮ»ӮМҠоҢoӮӘҗbҗРӮЙҚ~үәӮөӮҪҢ№’иҸИӮр•ңҗРӮіӮ№ӮДүF‘Ҫ“VҚcӮЖӮөӮД‘ҰҲКӮіӮ№ӮйӮИӮЗҒA“ҜӮ¶“VҚcӮМҺqӮЕӮаҗeүӨӮЖҲкҗўҢ№ҺҒӮМӢж•КӮМ–ҫҠmү»Ӯр”—ӮзӮкӮйҺ–‘ФӮӘ”ӯҗ¶ӮөҒAүF‘Ҫ“VҚcҲИҚ~ӮМӢVҺ®Ҹ‘ӮЕӮНҗeүӨӮМҢі•һӮЖҲкҗўҢ№ҺҒӮМҢі•һӮЕӮНҲЩӮИӮйҚм–@ӮӘӢLӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМҢгӮаӢK–НӮрҸ¬ӮіӮӯӮөӮИӮӘӮзӮа“а— ӮЕҢі•һӮрҚsӮўҒA“а‘ —ҫӮ©ӮзӢАүғӮвҲшҸo•ЁӮӘ—pҲУӮіӮкӮҪ‘зҢн“VҚcӮМҺqӮЕӮ ӮйҢ№ҚӮ–ҫҒEҢ№Ң“–ҫӮМҢі•һӮИӮЗҲкҗўҢ№ҺҒӮМ“БҺкҗ«ӮӘҠ®‘SӮЙ”rҸңӮіӮкӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒi“а‘ —ҫӮН“VҚcӮМҺ„“IӮИҺxҸoӮрҲөӮӨҠҜҺiӮЕӮ ӮиҒAҲкҗўҢ№ҺҒӮМҢі•һӮрҢц“IҚsҺ–Ӯ©Ӯз“VҚcҺеҚГӮМҺ„“IҚsҺ–ӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮйӮұӮЖӮЕ“БҺкҗ«ӮрҲЫҺқӮөӮҪӮЖӮЭӮзӮкӮйҒjҒBҒwҢ№ҺҒ•ЁҢкҒxӮЙӮЁӮўӮДҒAӢЛҡв’йӮӘҲкҗўҢ№ҺҒӮЕӮ ӮйҢхҢ№ҺҒӮМҢі•һӮрҺ©ӮзҺе“ұӮөӮДҒAҲшҸo•ЁӮаҺ©ӮзҸҖ”хӮөӮДӮўӮйҒi”п—pӮаӢЛҡв’йӮМ•ү’SӮЖҚlӮҰӮзӮкӮйҒjӮМӮаҒAҲкҗўҢ№ҺҒӮМ“БҺкҗ«ӮӘ•`Ӯ©ӮкӮҪҸк–КӮЖҢҫӮҰӮй[2]ҒB

ӮЬӮҪҒA’©’мӮӘҚc‘°ӮрҗbҗРҚ~үәӮіӮ№Ң№ҺҒӮЖӮөӮҪ”wҢiӮЖӮөӮДӮНҸгӢүӢM‘°ӮЖӮөӮДҚcҺәӮМ”Л•»ӮЖӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮўӮӨ—қ—RӮаӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҺАҚЫӮЙӮН3‘г–ЪҲИҚ~ӮаҸгӢүӢM‘°ӮЕӮ Ӯи‘ұӮҜӮҪ—бӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮӯҒA‘е”јӮНҺу—МҠKӢүӮЖӮөӮД’n•ыӮЦ•Ӣ”CӮөӮ»ӮұӮЕ“y’…ӮөӮД•җҺmү»Ӯ·ӮйӮ©ҒA’ҶүӣӮЕ’ҶүәӢүӢM‘°ӮЖӮөӮДҚЧҒXӮЖҗ¶Ӯ«ү„ӮСӮҪҒB‘јӮЙҚc‘°ӮЙ‘ОӮөӮДҺ’ӮБӮҪҗ©ӮЖӮөӮДӮНҒAҚЭҢҙ’©җbҒE•Ҫ’©җbӮИӮЗӮӘӮ ӮйҒB

•җүЖҢ№ҺҒӮЖҢцүЖҢ№ҺҒ

җҙҳaҢ№ҺҒӮНҒA“сҸ\Ҳк—¬Ӯ ӮйӮЖӮўӮнӮкӮйҢ№ҺҒӮЙӮЁӮҜӮйҲкүЖҢnӮЕӮ ӮйӮӘҒA•җүЖҢ№ҺҒӮЖӮөӮД—рҺjҸгӮЙ–јӮр’yӮ№ӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮрӮөӮДҢ№ҺҒӮЖҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўҒB

ӮұӮМҲк‘°ӮНҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqӮр‘cӮЖӮ·ӮйҒB•җүЖҢ№ҺҒӮЖӮөӮД–јӮр’yӮ№ӮҪҗҙҳaҢ№ҺҒӮЙӮЁӮўӮДӮНӢE“аӮЙҺnӮЬӮиҠe’nӮЙ“y’…ӮөӮДӮЁӮиҒAҢ№–һ’ҮӮМҺqӮ©ӮзҗЫ’ГҢ№ҺҒҒA‘еҳaҢ№ҺҒҒAүН“аҢ№ҺҒӮЖӮЙ•ӘӮ©ӮкӮҪҒBүН“аҚ‘Ӯр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪүН“аҢ№ҺҒӮМҢ№Ӣ`үЖҒi”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖҒjӮНӮ»ӮМҺе—¬ӮЕҒAӮ»ӮМҺq‘·ӮНҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮўӮҪҢ№—Ҡ’©ӮЙ‘г•\ӮіӮкӮй•җ–еӮЖӮөӮДүhӮҰӮҪҒBӮіӮзӮЙүН“аҢ№ҺҒӮ©ӮзӮНҗОҗмҢ№ҺҒҒAҚb”гҢ№ҺҒҒAҸн—ӨҢ№ҺҒҒAүә–мҢ№ҺҒҒi‘«—ҳҺҒҒjҒAҸг–мҢ№ҺҒҒiҗV“cҺҒҒjӮИӮЗӮӘ•Ә”hӮөӮДӮўӮйҒBҗЫ’ГҚ‘Ӯр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪҗЫ’ГҢ№ҺҒӮ©ӮзӮН‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒA”ь”ZҢ№ҺҒӮ»ӮМ‘јӮӘ•Ә”hӮөӮДӮЁӮиҒAӮўӮёӮкӮаҗҙҳaҢ№ҺҒҲк–еӮЕӮ ӮиҒAӮўӮнӮдӮйҒu•җүЖҢ№ҺҒҒvӮЕӮ ӮйҒB

җҙҳaҢ№ҺҒҲИҠOӮЙ•җүЖӮЖӮИӮБӮҪҢ№ҺҒӮЖӮөӮДӮНҒAҚөүгҢ№ҺҒӮМҢ№—ZӮр‘cӮЖӮ·ӮйҒu—Z—¬ҚөүгҢ№ҺҒҒvӮӘӮ ӮйҒBҚөүгҢ№ҺҒӮМ•җүЖӮЖӮөӮДҢn•ҲӮр“`ӮҰӮҪ‘г•\ӮНҒAҗЫ’ГҚ‘ӮрҠо”ХӮЖӮөӮҪ“n•УҺҒӮЖӮ»ӮМ•Ә—¬ӮМҸјүYҺҒӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAүF‘ҪҢ№ҺҒӮМ’ҶӮЕ•җүЖӮЖӮөӮДӢЯҚ]Қ‘ӮрҠо”ХӮЖӮөӮҪҢn“қӮНӢЯҚ]Ң№ҺҒҒiҚІҚІ–ШҢ№ҺҒҒjӮЖҸМӮөҒAҚІҒX–ШҺҒӮЖӮөӮД—L—Н•җҺm’cӮЙҗ¬’·ӮөӮДӮўӮӯҒB

’ҶүӣӢM‘°ӮЖӮөӮДүhӮҰӮҪҢ№ҺҒӮЖӮөӮД‘әҸг“VҚcӮМҚcҺqӮр‘cӮЖӮ·Ӯй‘әҸгҢ№ҺҒӮӘӮ ӮйҒB“ҜӮ¶Ң№ҺҒӮЕӮаҢцӢЁӮЖӮөӮД”ЙүhӮ·ӮйҢn“қӮвҒA•җҺmӮвҗ_ҠҜӮЖӮИӮйҢn“қӮЙ•КӮкӮйӮМӮНҒAҗӯҺЎҸоҗЁӮвҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйҺТҒA•к•ыӮМҗЁ—НӮвҗg•ӘӮӘӮ»ӮМҢгӮМҠҜ“rӮЙ‘еӮ«ӮӯҚ¶үEӮ·ӮйҲЧӮЕӮ ӮйҒB“БӮЙ“VҚcӮМҚcҺqӮӘҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒAҒuҲкҗўӮМҢ№ҺҒҒvӮЖӮўӮўҒA”CҠҜӮМҸгӮЕ‘еӮўӮЙ—DӢцӮіӮкӮҪҒBҚc‘·ӮЙҺҠӮБӮДҗbҗРҚ~үәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒu“сҗўӮМҢ№ҺҒҒvӮЖӮўӮўҒAҲкҗўӮМҢ№ҺҒӮжӮиӮаүЖҢn“IӮЙӮН•s—ҳӮр–ЦӮБӮҪҒB

•ҪҲАҢгҠъҲИҚ~ҒAҚcҲКҢpҸіӮЖӮНҠЦӮнӮиӮМӮИӮўҚcҺqҚcҸ—ӮҪӮҝӮНҸoүЖӮ·ӮйҠө—бӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪӮҪӮЯҒAҺ’җ©Ң№ҺҒӮНӮЩӮЖӮсӮЗ“rҗвӮҰӮДӮўӮҪҒBҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙ“ьӮБӮДҲкүЖӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҒiҚL”ҰүЖҒjӮӘҒAӮ»ӮкӮрҚЕҢгӮЙҢ№ҺҒҺ’—^ӮН“rҗвӮҰӮҪҒB

Ң№ҺҒӮМҲк——

Ң№ҺҒӮН‘S•”ӮЕ21ӮМ—¬”hҒiҒu“сҸ\Ҳк—¬ҒvҺQҸЖҒjӮӘӮ ӮйӮЖӮіӮкӮйӮӘҒAӮ»ӮМӮӨӮҝ18—¬ӮрҲИүәӮЙҺҰӮ·ҒB

ҚөүгҢ№ҺҒ

52‘гҚөүг“VҚcӮМҺq‘·ҒBҸЪҚЧӮНҒuҚөүгҢ№ҺҒҒvӮрҺQҸЖҒB

Қөүг“VҚcӮН‘ҪӮӯӮМҚcҺqҚcҸ—ӮЙҢ№ҺҒҗ©ӮрҺ’ӮиҗbҗРҚ~үәӮіӮ№ӮҪҒBӮұӮМ“аҒAҢ№җMҒEҢ№ҸнҒEҢ№—ZӮНҚ¶‘еҗbӮЖӮИӮиҒA•ҪҲАҺһ‘гҸүҠъӮЙ’©’мӮМҲк‘еҗЁ—НӮрӮИӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҢ№—ZӮМҢn“қӮН’n•ыӮЙ“y’…ӮЖӮөӮД•җүЖӮЖӮИӮБӮҪҒB

ҺҒ‘°ҒF“n•УҺҒҒAҸјүYҺҒҒAҠ—’rҺҒӮИӮЗ

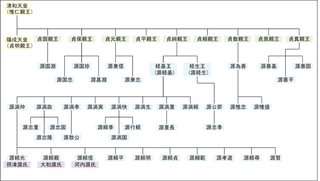

ҚөүгҢ№ҺҒ Ңnҗ}

Қөүг“VҚcҸ”ҚcҺqҒEҚcҸ—Ңn•Ҳ

Ҹ—ҺqӮНҗ”ӮрҢАӮБӮДӢLҚЪҒB

“ъ–{ӮМ‘ж52‘г“VҚc

Қөүг“VҚc

“ъ–{ӮМ‘ж54‘г“VҚc

җm–ҫ“VҚcҒ@Қөүг“VҚcӮМ‘ж“сҚcҺq

ҸG—ЗҗeүӨ

ӢЖ—ЗҗeүӨ

’ү—ЗҗeүӨ

Ҡо—ЗҗeүӨ

Ҹ~үӨ

Ң№җMҒ@Ң№җM—¬ӮЦ

Ң№ҚOҒ@Ң№ҚO—¬ӮЦ

Ң№ҸнҒ@Ң№Ҹн—¬ӮЦ

Ң№’иҒ[Ң№ҺҠҒ[Ң№Ӣ“Ғ[Ң№ҸҮ

Ң№–ҫҒ@Ң№–ҫ—¬ӮЦ

Ң№җ¶Ғ[Ң№үБҒ[Ң№•Ӯ

Ғ@Ғ@Ғ@Ң№Ң©

2020”N01ҢҺ18“ъ

җҙҳaҢ№ҺҒ

җҙҳaҢ№ҺҒҒiӮ№ӮўӮнӮ°ӮсӮ¶Ғj

‘ж56‘гҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨӮр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№ҺҒҺҒ‘°ӮЕҒAҺ’җ©Қc‘°ӮМҲкӮВҒBҗ©ҒiғJғoғlҒjӮН’©җbҒB

үЖ–дҒ@Қщ—і’_Ғi‘г•\“IӮИүЖ–дҒj

Ғ@Ғ@Ғ@ҠeҒAҢ№ҺҒӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮйҒB

–{җ©

Ң№’©җb

үЖ‘c

‘ж56‘гҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨ

Һн•К

Қc•К

Ҹoҗg’n

җЫ’ГҚ‘

’ҳ–јӮИҗl•Ё

җҙҳaҢ№ҺҒӮМҗl•ЁҲк——ҺQҸЖ

Һx—¬ҒA•ӘүЖ

җЫ’ГҢ№ҺҒ

‘еҳaҢ№ҺҒ

үН“аҢ№ҺҒ

Ӯ»ӮМ‘јӮМҺx—¬ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҺеӮИҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҺQҸЖ

ҠT—v

Ң№ҺҒӮЙӮН‘cӮЖӮ·Ӯй“VҚc•КӮЙ21ӮМ—¬”hҒiҢ№ҺҒ“сҸ\Ҳк—¬ҒjӮӘӮ ӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮНӮ»ӮМӮӨӮҝӮМҲкӮВӮЕҗҙҳa“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҺҒ‘°ӮЕӮ ӮйҒB

җҙҳa“VҚcӮМҚcҺqӮМӮӨӮҝ4җlҒA‘·ӮМүӨӮМӮӨӮҝ12җlӮӘҗbҗРҚ~үәӮөӮДҢ№ҺҒӮрҸМӮөӮҪҒB’ҶӮЕӮа‘жҳZҚcҺq’еҸғҗeүӨӮМҺqҒEҢoҠоүӨҒiҢ№ҢoҠоҒjӮМҺq‘·ӮӘ’ҳӮөӮӯ”ЙүhӮөӮҪҒB

’ҶӢүӢM‘°ӮЕӮ ӮБӮҪҢoҠоӮМҺqҒEҢ№–һ’ҮҒi‘Ҫ“c–һ’ҮҒjӮНҒA“ЎҢҙ–kүЖӮМҗЫҠЦҗӯҺЎӮМҠm—§ӮЙӢҰ—НӮөӮД’ҶүӣӮЙӮЁӮҜӮй•җ–еӮЖӮөӮДӮМ’nҲКӮр’zӮ«ҒAҗЫ’ГҚ‘җм•УҢS‘Ҫ“cӮМ’nӮЙ•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮД”ЮӮМҺqӮЕӮ Ӯй—ҠҢхҒA—ҠҗeҒA—ҠҗMӮзӮа•ғӮЖ“Ҝ—lӮЙ“ЎҢҙҗЫҠЦүЖӮЙҺdӮҰӮДҗЁ—НӮрҠg‘еӮөӮҪҒBӮМӮҝӮЙҺе—¬ӮЖӮИӮй—ҠҗM—¬ӮМүН“аҢ№ҺҒӮӘ“ҢҚ‘ӮМ•җҺm’cӮрҺx”zүәӮЙ’uӮўӮД‘д“ӘӮөҒAҢ№—Ҡ’©ӮМ‘гӮЙ•җ–еӮМ“Ҹ—АӮЖӮөӮДҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮ«ҒA•җүЖҗӯҢ ӮрҠm—§ӮөӮҪҒB

Ӯ»ӮМҢгӮМҺq‘·ӮНҒA’„—¬ӮӘҢ№ҺҒҸ«ҢRӮв‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮЖӮөӮД•җүЖҗӯҢ ӮрҺеҚЙӮөӮҪӮЩӮ©ҒAҲк–еӮ©ӮзӮаҺзҢм‘е–јӮвҚ‘җlӮӘҸoӮҪҒBӮЬӮҪҲк•”ӮНҢцӢЁӮЖӮИӮиҒA“°ҸгүЖӮЖӮөӮД’|“аүЖӮӘҸoӮҪҒB

ҸoҺ©

ҸүҠъҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ—ӘҢnҗ}ҒiҢ№–һ’ҮӮМҺqӮЬӮЕҒj

Ҳк”КӮЙ•җүЖӮЖӮөӮД’mӮзӮкӮйҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӢNҢ№ӮНҒAҗҙҳa“VҚcӮМ‘жҳZҚcҺq’еҸғҗeүӨӮМҺqӮЕӮ ӮйҢoҠоүӨҒiҳZ‘·үӨҒjӮӘҗbҗРҚ~үәӮЙӮжӮиҢ№җ©ӮрҺ’ӮиҢ№ҢoҠоӮЖ–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮЙ‘kӮйҒB

—zҗ¬Ң№ҺҒҗа

ҢoҠоүӨӮЙӮВӮўӮДҒA’еҸғҗeүӨӮМҺqӮЕӮНӮИӮӯ’еҸғҗeүӨӮМҢZ—zҗ¬“VҚcӮМҺqҒEҢі•ҪҗeүӨӮМҺqӮЕӮ ӮйӮЖӮ·Ӯй—zҗ¬Ң№ҺҒҗаӮӘӮ ӮйҒBӮұӮМҸoҺ©ҳ_‘ҲӮНҺАҸШӮӘӮЕӮ«ӮёҢҲ’…ӮНӮВӮўӮДӮўӮИӮўҒB

ӮұӮМ—zҗ¬Ң№ҺҒҗаӮН–ҫҺЎӮМ—рҺjҠwҺТҗҜ–мҚPӮӘҒwҺjҠwҺGҺҸҒxӮЙ”ӯ•\ӮөӮҪҳ_•¶ҒuҳZ‘·үӨғnҗҙҳaҢ№ҺҒғj”сғUғӢғmҚlҒvӮЙӮЁӮўӮД’сҸҘӮөӮҪҗаӮЕҒAҒuҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ‘cӮНҺАӮНҗҙҳa“VҚcӮЕӮНӮИӮӯ—zҗ¬“VҚcӮЕӮ ӮйӮӘҒA–\ҢNӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮй—zҗ¬’йӮМ–јӮрҠҘӮ№ӮёҗҙҳaҢ№ҺҒӮр–јҸжӮБӮҪҒvӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBҗОҗҙҗ…”Ә”ҰӢ{вKҠҜ“c’ҶүЖ•¶Ҹ‘ӮМ’ҶӮЙҢ№—ҠҗMӮӘ—_“cҺR—ЛҒiүһҗ_“VҚc—ЛҒjӮЙ”[ӮЯӮҪӮЖҸМӮ·ӮйүiҸіҢі”NҚҗ•¶ӮЙҒuҗжҗlҗV”ӯҒA‘ҙҗжҢoҠоҒA‘ҙҗжҢі•ҪҗeүӨҒA‘ҙҗж—zҗ¬“VҚcҒA‘ҙҗжҗҙҳa“VҚcҒvӮЖ–ҫӢLӮөӮДӮ ӮйӮұӮЖӮӘҚӘӢ’ӮЕӮ ӮйҒB ”ӯ•\“–ҺһӮН”g–дӮр“ҠӮ°Ӯ©ӮҜӮҪӮаӮМӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒA’КҗаӮМҗҙҳaҢ№ҺҒҗаӮр•ўӮөӮҪӮи’·Ӯӯҳ_‘ҲӮЙӮИӮБӮҪӮиӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB

Ӯ»ӮМҢгҒA’|“а—қҺOӮӘүiҸіҢі”NҚҗ•¶ӮрҚm’иӮ·Ӯй[1]ӮЖҒAҸҜҺiҚ_ҒAҗҷӢҙ—І’jҒAүң•xҢh”VҒAҠС’BҗlҒAҢі–Ш‘Ч—YҒA–мҢыҺАӮИӮЗҺxҺқҺТӮӘ‘қӮҰ—L—НӮИүјҗаӮЖӮИӮБӮҪҒB Ҳк•ыӮЕ•уүкҺх’j[2][3]ҒAҗФҚвҚP–ҫ[4]ӮИӮЗӢҢ—ҲӮМҢn•ҲӮӘ‘Г“–ӮЖӮ·Ӯй—§ҸкӮаӮ ӮиҒAҢҲ’…ӮНӮВӮўӮДӮўӮИӮўҒB

Һ^җ¬ӮМ—§ҸкӮЕӮаҗҜ–мҗаӮ»ӮМӮЬӮЬӮЕӮНӮИӮӯҒA’|“аӮН—zҗ¬“VҚcӮМ–\ҢN‘ңӮр•җҺmӮМүЖӮЖӮөӮДӮУӮіӮнӮөӮўӮаӮМӮЖ‘ЁӮҰӮДӮўӮйҒB

ӮЬӮҪҢoҠоҒE’еҸғҗeүӨҒEҢі•ҪҗeүӨӮИӮЗӮМ”N‘гӮЕҳ_Ӯ¶ӮйӮаӮМ[3][5]ӮаӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮөҗФҚвӮЙӮжӮБӮДҒAҺj—ҝҗ«ӮМҸгӮЕ–в‘иӮИӮўӮЖӮўӮҰӮИӮўҢnҗ}Һ‘—ҝӮӘҺg—pӮіӮкӮДӮўӮйӮЖҺw“EӮіӮкӮДӮўӮйҒB җФҚвӮНҒA“–ҺһӮМҚc‘°ӮМҸ–ҲК—бҒEҺҒҺЭӮИӮЗӮ©ӮзҗҙҳaҢ№ҺҒҗаӮӘ‘Г“–ӮЖӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒwҢ ӢLҒxӮЙҲш—pӮіӮкӮДӮўӮй“V—п7”NҒi953”NҒjӮМүӨҺҒҺЭ•sҗіҺ–ҢҸӮЙҢ»ӮкӮйҒAҗҙҳa“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮз—zҗ¬“VҚcҺq‘·ӮрҚјҸМӮөӮҪӮЖӮөӮД”ұӮ№ӮзӮкӮҪҢ№Ңo’үӮрҢoҠоӮ ӮйӮўӮНӮ»ӮМҢZ’нӮЖҗ„’иӮөҒA—ҠҗMӮӘҠ蕶ӮЕ—zҗ¬“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҗ^ҺАӮЕӮ ӮйӮЖҺе’ЈӮөӮД–ј—_үс•ңӮрҗ}ӮБӮҪӮЖүрҺЯӮ·ӮйҒB

ҺК–{ӮЕӮ ӮиҚҗ•¶ӮМ— –КӮЙҚZҗіӮөӮҪӮЖ’AҸ‘Ӯ«ӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA•уүкҺх’jӮНӮ»ӮМҗMңЯҗ«ӮрӢ^ӮБӮДӮўӮйҒBҲк•ыҒAҲА“cҢіӢvӮНҗҜ–мҗаӮМҚlҸШӮрҚm’иӮ·ӮйҒAӮҪӮҫӮөҲк‘wҢө–§ӮИҺj—ҝ”б”»ӮӘ•K—vӮЖӮ·ӮйҒBӢ`Қ]ҸІ•vӮаҚЎҚlҸШӮ·Ӯй—]—TӮНӮИӮўӮӘҢ№—ҠҗMӮМҚмӮЙҠФҲбӮўӮИӮўӮЖӮ·Ӯй[6]ҒBҗФҚвӮНҗжҚsҢӨӢҶӮ©ӮзҢгҗўӮМӢUҚмӮЕӮИӮўӮұӮЖӮНҠmҺАӮҫӮӘҢ№—ҠҗMӮЙӮжӮйҚмҲЧӮӘӮ ӮиҺАҚЫӮЖҲЩӮИӮйӮЖӮөӮДӮўӮйҒB

ӮИӮЁҢoҠоӮӘҗҙҳaҢ№ҺҒӮЕӮа—zҗ¬Ң№ҺҒӮЕӮаҒA•җҺmӮМүЖӮЖӮИӮБӮҪҢn“қӮМҗ«ҺҝӮЙҲбӮўӮНӮИӮў[4]ҒBӮЬӮҪҒuҗҙҳaҢ№ҺҒҒvӮНҚLӮӯ–јӮӘ’mӮзӮкӮіӮзӮЙ–јҸМӮЕ–{ҺҝӮН•ПӮнӮзӮИӮўӮҪӮЯҒAҒu—zҗ¬Ң№ҺҒҒvӮЦ–јҸМӮр•ПӮҰӮй•K—vӮНӮИӮўӮЖӮ·ӮйҲУҢ©[7]ӮаӮ ӮйҒB

Ңn•Ҳ

җҙҳaҢ№ҺҒҗаҒFҗҙҳa“VҚcҒ|’еҸғҗeүӨҒ|Ң№ҢoҠоҒ|Ң№–һ’Ү

—zҗ¬Ң№ҺҒҗаҒFҗҙҳa“VҚcҒ|—zҗ¬“VҚcҒ|Ңі•ҪҗeүӨҒ|Ң№ҢoҠоҒ|Ң№–һ’ҮҒ@Ғ@

—рҺj

•җҺm’cӮМҢ`җ¬

ҢoҠоӮМ–јҗХӮрҢpӮўӮҫҢ№–һ’ҮӮН“ЎҢҙҗЫҠЦүЖӮЙҺdӮҰӮДҠe’nӮМҺу—МӮр—р”CҒAҗЫ’ГҚ‘җм•УҢS‘Ҫ“cҒiҢ» •әҢЙҢ§җмҗјҺs‘Ҫ“cҒjӮр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮДҢ№ҺҒ•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBҺр“Ы“¶Һq‘ЮҺЎӮИӮЗӮЕ—L–јӮИ–һ’ҮӮМ’·’jҒEҢ№—ҠҢхӮаҗЫ’ГҚ‘ӮЙӢ’“_Ӯр’uӮўӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҗЫ’ГҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBҗЫ’ГҢ№ҺҒӮМ’ҶӮЕӮа–{Ӣ’ӮЕӮ Ӯй‘Ҫ“cӮрҢpҸіӮөӮҪ’„—¬Ң№—ҠҚjҒi—ҠҢхӮМ‘·ҒjӮМҢn“қӮр‘Ҫ“cҢ№ҺҒӮЖӮўӮӨҒB–һ’ҮӮМҺҹ’jҒEҢ№—ҠҗeӮМҢn“қӮН‘еҳaҚ‘үF–мҒiҢ»“Ю—ЗҢ§ҒjӮр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮ©Ӯз‘еҳaҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҒAҺO’jҒEҢ№—ҠҗMӮМҢn“қӮНүН“аҚ‘’ЩҲдҒiҢ»‘еҚг•{үHүg–мҺs’ЩҲдҒjӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзүН“аҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒB

Ң№ҺҒҲк‘°ӮМ‘ҲӮў

Ң№–һ’ҮӮМҺqӮМ’ҶӮЕӮа“БӮЙҺO’jӮМҢ№—ҠҗMӮНҒA’·ҢіҢі”NҒi1028”NҒj–[‘ҚҺOғJҚ‘ҒiҸг‘ҚҚ‘ҒAүә‘ҚҚ‘ҒAҲА–[Қ‘ҒjӮЕӢNӮ«ӮҪ•Ҫ’үҸнӮМ—җҒi’·ҢіӮМ—җҒjӮр•Ҫ’иӮ·ӮйӮИӮЗӮМ•җҢчӮрҺҰӮ·ҒBӮЬӮҪ—ҠҗMӮМҺqҒE—ҠӢ`ӮНҚN•Ҫ5”NҒi1062”NҒjӮ©Ӯз—ӨүңҚ‘үңҳZҢSӮЙ”ШӢ’Ӯ·ӮйҳШҺъӮМ’·ҒEҲА”{ҺҒӮр“ўӮҝҒi‘OӢг”NӮМ–рҒjҒA—ҠӢ`ӮМҺqҒE”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖӮНҒA“Ҝ‘°ӮМҢ№Қ‘–[ҒAҢ№ҸdҸ@ӮЖҚҮҗнӮрҢJӮиҚLӮ°ҒAҠ°ҺЎҢі”NҒi1087”NҒjӮЙӮНҸoүHҚ‘ӮМҳШҺъ’·ҒEҗҙҢҙҺҒӮМ“а•ҙӮрҺыӮЯӮДҒiҢгҺO”NӮМ–рҒjҗә–]ӮрҚӮӮЯҒA—ҠҗM—¬ӮМүН“аҢ№ҺҒӮН“ҢҚ‘ӮЙ‘«Ҡ|Ӯ©ӮиӮрҺқӮВӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBүН“аҢ№ҺҒӮНӮұӮМӮжӮӨӮЙ•җ–јӮрҸгӮ°ҒAӮ»ӮкӮЬӮЕӮМҗҙҳaҢ№ҺҒҸҺ—¬ӮЕӮ ӮБӮҪ’nҲКӮ©Ӯз’„—¬ӮМ’nҲКӮрҺ–ҺАҸгҗиӮЯӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮИӢ»—ІӮНҺһӮМҢ —НҺТ”’үН–@ҚcӮМҢxүъӮрҸөӮ«ҒAүН“аҢ№ҺҒӮН—}ҲіӮіӮкӮҪ[8]ҒiӮҪӮҫӮөҒAҢӨӢҶӮМҗi“WӮЕҢ©’јӮөӮӘӮіӮкӮДӮўӮйҒjҒB

үН“аҢ№ҺҒӮӘҗЫ’ГҢ№ҺҒӮМӮжӮӨӮЙӢһ“sӮрҠҲ“®•‘‘дӮЙӮ№Ӯё”В“ҢӮрӢ’“_ӮЖӮөӮҪӮМӮНҒAҢZӮМҢ№—ҠҢхҒAҢ№—ҠҗeӮӘ“ЎҢҙ“№’·ӮЙ‘ӨӢЯӮЖӮөӮДҺdӮҰӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒA—ҠҗMӮНҸг–мүоӮвҸн—ӨүоӮИӮЗү“•ыӮЕҺы“ьӮМҸӯӮИӮў“ҢҚ‘Һу—МӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ Ӯй[9]ҒBӮөӮ©ӮөҒAҸгӢLӮМӮжӮӨӮЙ•җҢчӮрҸdӮЛҒAӢ`үЖҒAӢ`ҚjҒi”ь”ZҺзҒjҒAӢ`ҢхҒiҗV—…ҺOҳYҒjҢZ’нӮМҚ ӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒҚЕ‘еӮМҗЁ—НӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒiӮҪӮҫӮөҒAӢ`үЖӮЖӢ`ҚjӮМ’ҮӮНҲ«ӮӯҒAӢ`ҚjӮН’ҶүӣӮЕҸёҗiӮрҸdӮЛӮҪҒBҒjҒBӮұӮМҚ ҒAҢ№ҺҒҸҺ—¬ӮНҚ‘ӮМүәӢүҠҜҗlӮрҺ«ӮөҒA’n•ыӮМ‘‘ҠҜӮИӮЗӮЖӮИӮйӮұӮЖӮЙӮжӮиҗЁ—НӮр’zӮўӮДӮўӮБӮҪҒB

ӮөӮ©ӮөҒAӢ`үЖӮМ”У”NӮЙҺҹ’jӮМӢ`җeӮӘ’©’мӮЙ”ҪҚRӮөӮҪӮҪӮЯӢ`үЖӮНӢкӢ«ӮЙӮҪӮҪӮіӮкҒAүН“аҢ№ҺҒӮЙүAӮиӮӘҢ©ӮҰҺnӮЯӮйҒiӢ`үЖӮМ’·’jӮН‘ҒҗўӮөӮДӮўӮҪҒjҒBӮЬӮҪҒA’нӮМҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхҒiҸн—ӨҢ№ҺҒҒAҚb”гҢ№ҺҒӮМ‘cҒjӮЖҺl’jӮМҚrүБүк“ь“№Ӣ`Қ‘ҒiҸг–мҢ№ҺҒҒAүә–мҢ№ҺҒӮМ‘cҒjӮӘүГҸіҢі”NҒi1106”NҒjӮЙҸн—ӨҚҮҗнӮрҲшӮ«ӢNӮұӮөҒA—јҺТӮӘ’әҠЁӮрҺуӮҜӮДӮөӮЬӮӨҒBӮіӮзӮЙ“Vҗm2”NҒi1109”NҒjҒAӢ`үЖӮМҺҖҢгӮЙүЖ“ВӮрҢpҸіӮөүh–јӮрҢЦӮБӮҪҒAӢ`үЖӮМҺO’jҢ№Ӣ`’үӮӘҲГҺEӮіӮкҒA“–ҸүҺ–ҢҸӮМҺе”ЖӮЖӮіӮкӮҪ’нӮМӢ`ҚjҒi”ь”ZҺзҒjӮӘҒA”’үН–@ҚcӮМ–ҪӮрҺуӮҜӮҪҢ№Ӣ`җeӮМҺqҢ№ҲЧӢ`ӮЖҢ№ҢхҚ‘Ғi”ь”ZҢ№ҺҒҒjӮМ“ў”°ӮрҺуӮҜӮДүу–ЕҒAӮЬӮҪҺ–ҢҸҢгҗ^”ЖҗlӮӘҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAүН“аҢ№ҺҒ“а•”ӮМ•Ә—фӮН–ҫ”’ӮЙӮИӮиҒAҢ җЁӮНӮөӮОӮзӮӯҺё’ДӮөӮҪҒBӮұӮМ”wҢiӮЙӮНҒAүН“аҢ№ҺҒӮӘӢ’ӮиҸҠӮЙӮөӮДӮўӮҪҗЫҠЦүЖӮМҗЫҠЦҗӯҺЎӮ©ӮзҒA”’үН–@ҚcӮМү@җӯӮЦӮМҲЪҚsӮӘӮ ӮБӮҪҒB

җЫҠЦүЖӮЖү@ӮМ‘О—§

Ң№Ӣ`’үӮМҢгӮрҢpӮўӮҫҢ№ҲЧӢ`ӮН”’үН–@ҚcӮЙӢЯҺҳӮөӮҪӮӘҒAҺ©җgҒAҳY“}ҒA”Ә’jҒE’Бҗј”ӘҳYҲЧ’©ӮзӮМ—җҚsӮЕҗM—pӮрҺёӮБӮҪӮҪӮЯҒAҗЫҠЦүЖӮЦҗЪӢЯӮөӮҪҒBҲк•ыӮЕ’·’jӮМҢ№Ӣ`’©ӮН“мҠЦ“ҢӮЙүәҢьӮөӮДҗЁ—НӮрҗLӮОӮөҒA”’үН–@ҚcӮЙҺdӮҰӮД•ғӮЖӮН•КҚs“®ӮрӮЖӮБӮҪҒBӮұӮМҚЫҒA“–ҺһӮМ•җ‘ ҺзҒE“ЎҢҙҗM—ҠӮЙҗЪӢЯӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӢ`’©ӮНҒAӢ`’үӮМ’нӮЕӮ ӮйҸг–мҚ‘ӮЖүә–мҚ‘ӮЙҸҠ—МӮр—LӮ·ӮйҢ№Ӣ`Қ‘ӮЖӮаҢӢӮФӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөҠЦ“ҢӮЕ—НӮрӮВӮҜҒAӮіӮзӮЙү@ӮМүeӢҝүәӮЕӢһ“sӮЦ•ңӢAӮөӮҪҒBҲк•ыҒA•ғҒEҲЧӢ`ӮНӢ`’©ӮМ’нҒEҢ№Ӣ`Ң«ӮрӢ`’©ӮМҺx”zӮМӢyӮОӮИӮў–kҠЦ“ҢӮЦ”hҢӯӮөӮҪҒB’Ғ•ғҺҒӮМ‘ҲӮўӮаӮ©Ӯ©ӮнӮБӮДӢ`Ң«ӮНӢ`’©ӮМ’·’jҒEӢ`•ҪӮЖ‘О—§ӮөӮҪӮӘҒAӢvҺх2”NҒi1155”NҒjӮМ‘е‘ ҚҮҗнӮЕӢ`Ң«ӮӘ“ўҺҖҒAӢ`•Ҫ‘ӨӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪүН“аҢ№ҺҒӮМ“а•ҙӮМҲк•ыӮЕҒA”’үН–@ҚcӮв’№үH–@ҚcӮМ’һҲӨӮрҺуӮҜӮҪҲЙҗЁ•ҪҺҒӮМ•Ҫҗіҗ·ҒE’үҗ·•ғҺqҒA”ь”ZҢ№ҺҒӮМҢ№Ңх•ЫҒEҢхҸ@•ғҺqӮзӮӘ•ңӢ»ӮөҒA•җ–еӮМ’ҶӮЕүН“аҢ№ҺҒӮМҗЁ—НӮН‘Ҡ‘О“IӮЙ’бүәӮөӮДӮўӮБӮҪҒB

Ң№ҲЧӢ`ӮЖӢ`’©ӮМ‘О—§ӮН•ЫҢіҢі”NҒi1156”NҒjӮМ•ЫҢіӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДҢҲ’…Ӯ·ӮйҒB•ғӮв’нӮрҸҲҢYӮөӮҪӢ`’©ӮНҒA“ҜӮ¶ӮӯҢг”’үН–@Қc‘ӨӮЙӮВӮўӮҪүә–мҢ№ҺҒӮМ‘«—ҳӢ`ҚNӮӘӢ}җАӮөӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAҲк‘°ӮрҲі“|ӮөӮДүН“аҢ№ҺҒӮМ‘Қ—МӮМҚАӮЙӮВӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢһ“sӮЕӮНҒAҗMҗјҲк–еҒE“сҸр“VҚcҗeҗӯ”hҒEҢг”’үНү@җӯ”hӮЖӮўӮӨғOғӢҒ[ғvӮМ“C—§ҒiӮДӮўӮиӮВҒjӮӘӢNӮұӮиҒA•ҪҺЎҢі”NҒi1160”NҒjҒA“ЎҢҙҗM—ҠӮЖҢӢӮсӮЕӮўӮҪӢ`’©ӮНҢг”’үН–@ҚcӮр—H•ВӮө•ҪҺЎӮМ—җӮрӢNӮұӮ·ҒBҲкҺһ“VүәӮрүдӮӘ•ЁӮЙӮөӮҪӢ`’©ӮҫӮБӮҪӮӘҒA•Ҫҗҙҗ·ӮзӮӘ”й–§— ӮЙ–@ҚcӮзӮрӢ~ҸoӮөӮҪӮұӮЖӮЕҢ`җЁӢt“]ҒA”s‘ЮӮөӮДӢһӮр—ҺӮҝӮД“ҢҚ‘ӮЦҢьӮ©ӮӨҒBӮөӮ©ӮөҒA“№’ҶӮЕ• җSӮМҠҷ“cҗӯҗҙӮМдnҒiӮөӮгӮӨӮЖҒjӮЙӮ ӮҪӮй”ц’ЈҚ‘ӮМ’·“c’ү’vӮМҺиӮЙӮ©Ӯ©ӮБӮДҺEҠQӮіӮкҒAҢ№Ңх•ЫӮзӮаҢг”’үН–@ҚcӮЙӮжӮижnҺEҒiӮҝӮгӮӨӮіӮВҒjӮіӮкӮҪҒB

Ң№•ҪҚҮҗн

ҺЎҸі4”NҒi1180”NҒjҒA•ҪҺҒҗӯҢ ӮЕӮМҚcҲКҢpҸіӮМ•s–һӮ©Ӯз”Ҫ—җӮрҠйҗ}ӮөӮҪҲИҗmүӨӮЙҢ№—ҠҗӯҒiҗЫ’ГҢ№ҺҒҒjӮӘӢҰ—НӮ·ӮйҒiҲИҗmүӨӮМӢ“•әҒjҒBӮұӮМ—җӮНҺё”sӮ·ӮйӮӘҢF–мӮЙҗцӮсӮЕӮўӮҪӢ`’©ӮМ’нӮМҢ№ҚsүЖӮзӮӘҲИҗmүӨӮМ—ЯҺ|Ӯр‘SҚ‘ӮЙ“`ӮҰӮйӮЖҒAүН“аҢ№ҺҒӮМҢ№—Ҡ’©ҒAҢ№ҠуӢ`Ғi“yҚІҠҘҺТҒjҒAҢ№”Н—ҠҒAҢ№Ӣ`ү~ҒAҢ№Ӣ`ҢoӮзҢZ’нӮвҒAҢ№Ӣ`’©ӮМ’нӮМҢ№Ӣ`Ң«ӮМҺqӮЕӮ ӮиҒA—Ҡ’©ӮМҸ]ҢZ’нӮЙӮ ӮҪӮйҢ№Ӣ`’ҮҒi–Ш‘\ҺҹҳYӢ`’ҮҒjҒAҢ№Ӣ`ҢхӮМҺq‘·ӮМ•җ“cҗMӢ`ҒEҲА“cӢ`’иҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒAҺR–{Ӣ`ҢoҒE”җ–ШӢ`Ң“ҒiӢЯҚ]Ң№ҺҒҒjҒAӢ`Қ‘ӮМҺq‘·ӮМ‘«—ҳӢ`җҙҒiүә–мҢ№ҺҒҒjҒAҗV“cҺҒҸҺ—¬ӮМҺR–јӢ`”НҒA—ўҢ©Ӣ`җ¬ҒAӮ»ӮөӮДҗV“cӢ`ҸdҒiҸг–мҢ№ҺҒҒjҒAҗЫ’ГҢ№ҺҒӮЕӮНҒAҢ№—ҠҚjӮр‘cӮЖӮ·Ӯй’„—¬‘Ҫ“cҚsҚjҒi‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒjҒAҢ№—ҠҚjӮМ’нҚ‘–[Ӯр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№Ңх’·Ғi”ь”ZҢ№ҺҒҒjҒA‘еҳaҢ№ҺҒӮЕӮНҒAҢ№җeҺЎӮзӮӘҠe’nӮЕӢ“•әӮөҒA‘ӯӮЙҢ№•ҪҚҮҗнӮЖҢДӮОӮкӮйҺЎҸіҒEҺхүiӮМ—җӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҒB

“–ҸүӮН•ҪүЖӮӘҢ№ҺҒӮрҲі“|ӮөӮДӮЁӮиҒA—Ҡ’©ӮМ’нӮМҠуӢ`ӮӘ”sҺҖӮөӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҺҹ‘жӮЙҢ`җЁӮӘӢt“]ӮөӮД•ҪүЖӮНҢ№Ӣ`’ҮӮЙӢһ“sӮр’ЗӮнӮкӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒAҢ№Ӣ`’ҮҢRӮЖҢ№—Ҡ’©ҢRҒE•ҪүЖӮМҺOӮВ”bӮЖӮИӮБӮҪӮӘ—Ҡ’©ҢRӮӘҲі“|ӮөӮДӮўӮ«ҒAҺхүi3”NҒi1184”NҒjӮЙҲҫ’ГӮМҗнӮўӮЕӢ`’ҮҢRӮрҒAҢі—п2”NҒi1185”NҒjӮЙ’dғmүYӮМҗнӮўӮЕ•ҪүЖӮр–ЕӮЪӮөӮД—Ҡ’©ҢRӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪҒB

Ҡҷ‘qҺһ‘г

•ҪүЖӮМ’З“ўӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪ—Ҡ’©ӮНҒA—җӮМ’ҶӮЕ‘јӮМҢ№ҺҒҲк–еҒiҢ№Ӣ`ҚLҒEҚІ’|ҸGӢ`ҒiҸн—ӨҢ№ҺҒҒjҒAҗV“cӢ`ҸdҒiҸг–мҢ№ҺҒҒjҒA•җ“cҗMӢ`ҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒA‘Ҫ“cҚsҚjҒi‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒjҒA’нӮМҢ№Ӣ`ҢoҒEҢ№”Н—ҠҒjӮр–Е–SӮвҗҠ‘ЮӮіӮ№ҒAүңҸB“ЎҢҙҺҒӮр“ўӮҝҗЁ—НҠо”ХӮрҢЕӮЯӮҪҒB•җүЖҗӯҢ ӮМ‘д“ӘӮрҢҷӮўӮ»ӮМҗЁҲРӮр—}җ§ӮөӮДӮ«ӮҪҢг”’үН–@ҚcӮӘ•цҢдӮ·ӮйӮЖҒAҢҡӢv3”NҒi1192”NҒjӮЙҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙ”CӮәӮзӮкҒAҚЎ“ъӮЕӮўӮӨҠҷ‘q–Ӣ•{ӮӘҗ¬—§ӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮӘ•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЕӮ ӮйӮЖ–јҺАӢӨӮЙ”FӮЯӮзӮкӮҪҒB

ӮҪӮҫӮөҢ№—Ҡ’©ӮМҢn“қӮНҒA—Ҡ’©ӮМҺqҒEҢ№ҺА’©ӮӘҢZҢ№—ҠүЖӮМҺqҒEҢцӢЕӮЙҺEҠQӮіӮкӮйҒBӮ»ӮМҢцӢЕӮа•ЯӮзӮҰӮзӮкӮДҸҲҢYҒAҢцӢЕӮМҲЩ•к’нҒE‘TӢЕӮаүБ’SӮр–вӮнӮкҺEӮіӮкҒAӮіӮзӮЙ‘TӢЕӮМ“Ҝ•кҢZҒEүhҺАӮӘҗтҗeҚtӮМ—җӮЙ—i—§ӮіӮкӮйӮӘ—җӮӘҺё”sӮөҺ©ҠQҒAӮ»ӮөӮД’jҢn’jҺqӮЕҚЕҢгӮЬӮЕҺcӮБӮДӮўӮҪ—Ҡ’©ҸҺҺqҒE’еӢЕӮӘ“V•ҹ2”NҒi1231”NҒjӮЙҺҖӢҺӮөӮД’fҗвҒAӮЬӮҪ’jҢnҸ—ҺqӮЕӮа—ҠүЖӮМ–әҒE’|ҢдҸҠӮӘ1234”NҺҖҺYӮЙӮжӮиҺҖӢҺӮөӮҪӮұӮЖӮЕҒAҠ®‘SӮЙ’fҗвӮөӮҪҒB

ӮЬӮҪҒAҠҷ‘q–Ӣ•{ӮЙӮЁӮўӮДҢ№ҺҒҲк–еӮНҒAҢҢ“қӮвҢчҗСӮИӮЗӮЙӮжӮиҢ№җ©ӮрҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮйҒuҢд–е—tҒvӮЖҒAҢ№җ©ӮрҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ“KӮнӮёҒA–јҺҡӮрҸМӮ·ӮйӮаӮМӮЙӢж•КӮіӮкӮҪҒBҢд–е—tӮЙӮНҗM”Z•ҪүкҺҒҒiҗM”ZҢ№ҺҒҒjҒA‘е“аҺҒҒiҗM”ZҢ№ҺҒҒjҒAҲА“cҺҒҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒAүБүк”ьҺҒҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjӮИӮЗӮМҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮМҢn“қҒA‘«—ҳҺҒҒAҺR–јҺҒӮИӮЗӮМҢ№Ӣ`Қ‘ӮМҢn“қӮӘ–јӮрҳAӮЛӮҪӮӘҒA•ҪүкҺҒҒA‘е“аҺҒӮНҒAҸіӢv3”NҒi1221”NҒjӮМҸіӢvӮМ—җӮЙӮжӮи“ҫҸ@үЖӮЙ”sӮк–v—ҺӮөӮҪҒB

Һә’¬Һһ‘гҲИҚ~

Ҡҷ‘q–Ӣ•{––ҠъӮМҚ¬—җҠъӮЙ“ӘҠpӮр•\ӮөӮҪҒAҢ№Ӣ`Қ‘ӮМҺҹ’jҒE‘«—ҳӢ`ҚNӮр‘cӮЖӮ·Ӯй‘«—ҳҺҒӮМ“Ҹ—АҒE‘«—ҳ‘ёҺҒӮНҒAҢ№Ӣ`Қ‘ӮМ’·’jҒEҗV“cӢ`ҸdӮр‘cӮЖӮ·ӮйҗV“cӢ`’еӮзӮМ‘ОҚRҗЁ—НӮр‘ЕӮҝ”jӮиҒA•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЖӮөӮД1338”NӮЙҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮӯҒB‘«—ҳӢ`–һӮНҗҙҳaҢ№ҺҒҸoҗgҺТӮЖӮөӮДҸүӮЯӮДҢ№ҺҒ’·ҺТӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮМҸ«ҢRӮӘҢ№ҺҒ’·ҺТӮЖӮИӮй“№ӮрҠJӮўӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒA‘ёҺҒӮМҺq‘·ӮНҠҷ‘qҢц•ыҒAҢГүНҢц•ыҒAҸ¬Ӣ|Ңц•ыҒA–xүzҢц•ыҒAҚдҢц•ыҒAҲў”gҢц•ыӮИӮЗӮЙ•КӮкӮҪҒB

ӮЬӮҪҒA‘«—ҳҺҒҸҺ—¬ӮЕҒuҢдҲкүЖҒvӮЖӮіӮкӮҪӢg—ЗҺҒҒEҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒҒAҒuҺOҠЗ—МҒvӮМҺz”gҺҒҒEҚЧҗмҺҒҒAҒuҺlҗEҒvӮМҲкҗFҺҒӮМ‘јҒAҺR–јҺҒҒiҗV“cҺҒҸҺ—¬ҒjҒA“yҠтҺҒҒi”ь”ZҢ№ҺҒҒjӮӘ’ҶүӣӮЕ‘д“ӘӮөҒA’n•ыӮЕӮНӢгҸB’T‘иӮвҸxүНҒEү“Қ]ҺзҢмӮр—р”CӮөӮҪҚЎҗмҺҒҒiӢg—ЗҺҒҸҺ—¬ҒjҒAүңҸB’T‘иӮМ‘еҚиҺҒҒiҺz”gҺҒҸҺ—¬ҒjҒAүHҸB’T‘иӮМҚЕҸгҺҒҒiҺz”gҺҒҸҺ—¬ҒjӮӘҗЁ—НӮрҗLӮОӮөӮҪҒB

Ӯ»ӮМҢгҒAҗнҚ‘Һһ‘гӮЙӮНҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ––ебӮрҸМӮөӮДүЖҠiӮрҢЦ’ЈӮ·ӮйҺТӮаҸoӮДӮ«ӮҪҒB җҙҳaҢ№ҺҒӮрҸМӮөӮДӮўӮйӢЯҗў‘е–јӮМ‘ҪӮӯӮНҒAӮ»ӮМҺ–ҺАӮӘ—рҺjҠw“IӮЙҸШ–ҫӮіӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBӮҝӮИӮЭӮЙ•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЕӮ ӮйҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМҺТӮөӮ©ӮИӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨҗаӮӘӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA“ЎҢҙ—ҠҢoӮЖӮўӮБӮҪҗж—бӮӘ‘¶ҚЭӮөҒAҗD“cҗM’·ӮаҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙҸA”CӮ·ӮйүВ”\җ«ӮӘӮ ӮБӮҪҒiҺOҗEҗ„”C–в‘иҒjҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒAҢ»ҚЭӮЕӮНӮұӮМҗаӮН‘ӯҗаӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB

‘ж56‘гҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨӮр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№ҺҒҺҒ‘°ӮЕҒAҺ’җ©Қc‘°ӮМҲкӮВҒBҗ©ҒiғJғoғlҒjӮН’©җbҒB

үЖ–дҒ@Қщ—і’_Ғi‘г•\“IӮИүЖ–дҒj

Ғ@Ғ@Ғ@ҠeҒAҢ№ҺҒӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮйҒB

–{җ©

Ң№’©җb

үЖ‘c

‘ж56‘гҗҙҳa“VҚcӮМҚcҺqҒEҸ”үӨ

Һн•К

Қc•К

Ҹoҗg’n

җЫ’ГҚ‘

’ҳ–јӮИҗl•Ё

җҙҳaҢ№ҺҒӮМҗl•ЁҲк——ҺQҸЖ

Һx—¬ҒA•ӘүЖ

җЫ’ГҢ№ҺҒ

‘еҳaҢ№ҺҒ

үН“аҢ№ҺҒ

Ӯ»ӮМ‘јӮМҺx—¬ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҺеӮИҗҙҳaҢ№ҺҒӮрҺQҸЖ

ҠT—v

Ң№ҺҒӮЙӮН‘cӮЖӮ·Ӯй“VҚc•КӮЙ21ӮМ—¬”hҒiҢ№ҺҒ“сҸ\Ҳк—¬ҒjӮӘӮ ӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮНӮ»ӮМӮӨӮҝӮМҲкӮВӮЕҗҙҳa“VҚcӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮкӮҪҺҒ‘°ӮЕӮ ӮйҒB

җҙҳa“VҚcӮМҚcҺqӮМӮӨӮҝ4җlҒA‘·ӮМүӨӮМӮӨӮҝ12җlӮӘҗbҗРҚ~үәӮөӮДҢ№ҺҒӮрҸМӮөӮҪҒB’ҶӮЕӮа‘жҳZҚcҺq’еҸғҗeүӨӮМҺqҒEҢoҠоүӨҒiҢ№ҢoҠоҒjӮМҺq‘·ӮӘ’ҳӮөӮӯ”ЙүhӮөӮҪҒB

’ҶӢүӢM‘°ӮЕӮ ӮБӮҪҢoҠоӮМҺqҒEҢ№–һ’ҮҒi‘Ҫ“c–һ’ҮҒjӮНҒA“ЎҢҙ–kүЖӮМҗЫҠЦҗӯҺЎӮМҠm—§ӮЙӢҰ—НӮөӮД’ҶүӣӮЙӮЁӮҜӮй•җ–еӮЖӮөӮДӮМ’nҲКӮр’zӮ«ҒAҗЫ’ГҚ‘җм•УҢS‘Ҫ“cӮМ’nӮЙ•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮД”ЮӮМҺqӮЕӮ Ӯй—ҠҢхҒA—ҠҗeҒA—ҠҗMӮзӮа•ғӮЖ“Ҝ—lӮЙ“ЎҢҙҗЫҠЦүЖӮЙҺdӮҰӮДҗЁ—НӮрҠg‘еӮөӮҪҒBӮМӮҝӮЙҺе—¬ӮЖӮИӮй—ҠҗM—¬ӮМүН“аҢ№ҺҒӮӘ“ҢҚ‘ӮМ•җҺm’cӮрҺx”zүәӮЙ’uӮўӮД‘д“ӘӮөҒAҢ№—Ҡ’©ӮМ‘гӮЙ•җ–еӮМ“Ҹ—АӮЖӮөӮДҠҷ‘q–Ӣ•{ӮрҠJӮ«ҒA•җүЖҗӯҢ ӮрҠm—§ӮөӮҪҒB

Ӯ»ӮМҢгӮМҺq‘·ӮНҒA’„—¬ӮӘҢ№ҺҒҸ«ҢRӮв‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮЖӮөӮД•җүЖҗӯҢ ӮрҺеҚЙӮөӮҪӮЩӮ©ҒAҲк–еӮ©ӮзӮаҺзҢм‘е–јӮвҚ‘җlӮӘҸoӮҪҒBӮЬӮҪҲк•”ӮНҢцӢЁӮЖӮИӮиҒA“°ҸгүЖӮЖӮөӮД’|“аүЖӮӘҸoӮҪҒB

ҸoҺ©

ҸүҠъҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ—ӘҢnҗ}ҒiҢ№–һ’ҮӮМҺqӮЬӮЕҒj

Ҳк”КӮЙ•җүЖӮЖӮөӮД’mӮзӮкӮйҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӢNҢ№ӮНҒAҗҙҳa“VҚcӮМ‘жҳZҚcҺq’еҸғҗeүӨӮМҺqӮЕӮ ӮйҢoҠоүӨҒiҳZ‘·үӨҒjӮӘҗbҗРҚ~үәӮЙӮжӮиҢ№җ©ӮрҺ’ӮиҢ№ҢoҠоӮЖ–јҸжӮБӮҪӮұӮЖӮЙ‘kӮйҒB

—zҗ¬Ң№ҺҒҗа

ҢoҠоүӨӮЙӮВӮўӮДҒA’еҸғҗeүӨӮМҺqӮЕӮНӮИӮӯ’еҸғҗeүӨӮМҢZ—zҗ¬“VҚcӮМҺqҒEҢі•ҪҗeүӨӮМҺqӮЕӮ ӮйӮЖӮ·Ӯй—zҗ¬Ң№ҺҒҗаӮӘӮ ӮйҒBӮұӮМҸoҺ©ҳ_‘ҲӮНҺАҸШӮӘӮЕӮ«ӮёҢҲ’…ӮНӮВӮўӮДӮўӮИӮўҒB

ӮұӮМ—zҗ¬Ң№ҺҒҗаӮН–ҫҺЎӮМ—рҺjҠwҺТҗҜ–мҚPӮӘҒwҺjҠwҺGҺҸҒxӮЙ”ӯ•\ӮөӮҪҳ_•¶ҒuҳZ‘·үӨғnҗҙҳaҢ№ҺҒғj”сғUғӢғmҚlҒvӮЙӮЁӮўӮД’сҸҘӮөӮҪҗаӮЕҒAҒuҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ‘cӮНҺАӮНҗҙҳa“VҚcӮЕӮНӮИӮӯ—zҗ¬“VҚcӮЕӮ ӮйӮӘҒA–\ҢNӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮй—zҗ¬’йӮМ–јӮрҠҘӮ№ӮёҗҙҳaҢ№ҺҒӮр–јҸжӮБӮҪҒvӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBҗОҗҙҗ…”Ә”ҰӢ{вKҠҜ“c’ҶүЖ•¶Ҹ‘ӮМ’ҶӮЙҢ№—ҠҗMӮӘ—_“cҺR—ЛҒiүһҗ_“VҚc—ЛҒjӮЙ”[ӮЯӮҪӮЖҸМӮ·ӮйүiҸіҢі”NҚҗ•¶ӮЙҒuҗжҗlҗV”ӯҒA‘ҙҗжҢoҠоҒA‘ҙҗжҢі•ҪҗeүӨҒA‘ҙҗж—zҗ¬“VҚcҒA‘ҙҗжҗҙҳa“VҚcҒvӮЖ–ҫӢLӮөӮДӮ ӮйӮұӮЖӮӘҚӘӢ’ӮЕӮ ӮйҒB ”ӯ•\“–ҺһӮН”g–дӮр“ҠӮ°Ӯ©ӮҜӮҪӮаӮМӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒA’КҗаӮМҗҙҳaҢ№ҺҒҗаӮр•ўӮөӮҪӮи’·Ӯӯҳ_‘ҲӮЙӮИӮБӮҪӮиӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB

Ӯ»ӮМҢгҒA’|“а—қҺOӮӘүiҸіҢі”NҚҗ•¶ӮрҚm’иӮ·Ӯй[1]ӮЖҒAҸҜҺiҚ_ҒAҗҷӢҙ—І’jҒAүң•xҢh”VҒAҠС’BҗlҒAҢі–Ш‘Ч—YҒA–мҢыҺАӮИӮЗҺxҺқҺТӮӘ‘қӮҰ—L—НӮИүјҗаӮЖӮИӮБӮҪҒB Ҳк•ыӮЕ•уүкҺх’j[2][3]ҒAҗФҚвҚP–ҫ[4]ӮИӮЗӢҢ—ҲӮМҢn•ҲӮӘ‘Г“–ӮЖӮ·Ӯй—§ҸкӮаӮ ӮиҒAҢҲ’…ӮНӮВӮўӮДӮўӮИӮўҒB

Һ^җ¬ӮМ—§ҸкӮЕӮаҗҜ–мҗаӮ»ӮМӮЬӮЬӮЕӮНӮИӮӯҒA’|“аӮН—zҗ¬“VҚcӮМ–\ҢN‘ңӮр•җҺmӮМүЖӮЖӮөӮДӮУӮіӮнӮөӮўӮаӮМӮЖ‘ЁӮҰӮДӮўӮйҒB

ӮЬӮҪҢoҠоҒE’еҸғҗeүӨҒEҢі•ҪҗeүӨӮИӮЗӮМ”N‘гӮЕҳ_Ӯ¶ӮйӮаӮМ[3][5]ӮаӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮөҗФҚвӮЙӮжӮБӮДҒAҺj—ҝҗ«ӮМҸгӮЕ–в‘иӮИӮўӮЖӮўӮҰӮИӮўҢnҗ}Һ‘—ҝӮӘҺg—pӮіӮкӮДӮўӮйӮЖҺw“EӮіӮкӮДӮўӮйҒB җФҚвӮНҒA“–ҺһӮМҚc‘°ӮМҸ–ҲК—бҒEҺҒҺЭӮИӮЗӮ©ӮзҗҙҳaҢ№ҺҒҗаӮӘ‘Г“–ӮЖӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒwҢ ӢLҒxӮЙҲш—pӮіӮкӮДӮўӮй“V—п7”NҒi953”NҒjӮМүӨҺҒҺЭ•sҗіҺ–ҢҸӮЙҢ»ӮкӮйҒAҗҙҳa“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮз—zҗ¬“VҚcҺq‘·ӮрҚјҸМӮөӮҪӮЖӮөӮД”ұӮ№ӮзӮкӮҪҢ№Ңo’үӮрҢoҠоӮ ӮйӮўӮНӮ»ӮМҢZ’нӮЖҗ„’иӮөҒA—ҠҗMӮӘҠ蕶ӮЕ—zҗ¬“VҚcӮМҺq‘·ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҗ^ҺАӮЕӮ ӮйӮЖҺе’ЈӮөӮД–ј—_үс•ңӮрҗ}ӮБӮҪӮЖүрҺЯӮ·ӮйҒB

ҺК–{ӮЕӮ ӮиҚҗ•¶ӮМ— –КӮЙҚZҗіӮөӮҪӮЖ’AҸ‘Ӯ«ӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒA•уүкҺх’jӮНӮ»ӮМҗMңЯҗ«ӮрӢ^ӮБӮДӮўӮйҒBҲк•ыҒAҲА“cҢіӢvӮНҗҜ–мҗаӮМҚlҸШӮрҚm’иӮ·ӮйҒAӮҪӮҫӮөҲк‘wҢө–§ӮИҺj—ҝ”б”»ӮӘ•K—vӮЖӮ·ӮйҒBӢ`Қ]ҸІ•vӮаҚЎҚlҸШӮ·Ӯй—]—TӮНӮИӮўӮӘҢ№—ҠҗMӮМҚмӮЙҠФҲбӮўӮИӮўӮЖӮ·Ӯй[6]ҒBҗФҚвӮНҗжҚsҢӨӢҶӮ©ӮзҢгҗўӮМӢUҚмӮЕӮИӮўӮұӮЖӮНҠmҺАӮҫӮӘҢ№—ҠҗMӮЙӮжӮйҚмҲЧӮӘӮ ӮиҺАҚЫӮЖҲЩӮИӮйӮЖӮөӮДӮўӮйҒB

ӮИӮЁҢoҠоӮӘҗҙҳaҢ№ҺҒӮЕӮа—zҗ¬Ң№ҺҒӮЕӮаҒA•җҺmӮМүЖӮЖӮИӮБӮҪҢn“қӮМҗ«ҺҝӮЙҲбӮўӮНӮИӮў[4]ҒBӮЬӮҪҒuҗҙҳaҢ№ҺҒҒvӮНҚLӮӯ–јӮӘ’mӮзӮкӮіӮзӮЙ–јҸМӮЕ–{ҺҝӮН•ПӮнӮзӮИӮўӮҪӮЯҒAҒu—zҗ¬Ң№ҺҒҒvӮЦ–јҸМӮр•ПӮҰӮй•K—vӮНӮИӮўӮЖӮ·ӮйҲУҢ©[7]ӮаӮ ӮйҒB

Ңn•Ҳ

җҙҳaҢ№ҺҒҗаҒFҗҙҳa“VҚcҒ|’еҸғҗeүӨҒ|Ң№ҢoҠоҒ|Ң№–һ’Ү

—zҗ¬Ң№ҺҒҗаҒFҗҙҳa“VҚcҒ|—zҗ¬“VҚcҒ|Ңі•ҪҗeүӨҒ|Ң№ҢoҠоҒ|Ң№–һ’ҮҒ@Ғ@

—рҺj

•җҺm’cӮМҢ`җ¬

ҢoҠоӮМ–јҗХӮрҢpӮўӮҫҢ№–һ’ҮӮН“ЎҢҙҗЫҠЦүЖӮЙҺdӮҰӮДҠe’nӮМҺу—МӮр—р”CҒAҗЫ’ГҚ‘җм•УҢS‘Ҫ“cҒiҢ» •әҢЙҢ§җмҗјҺs‘Ҫ“cҒjӮр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮДҢ№ҺҒ•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBҺр“Ы“¶Һq‘ЮҺЎӮИӮЗӮЕ—L–јӮИ–һ’ҮӮМ’·’jҒEҢ№—ҠҢхӮаҗЫ’ГҚ‘ӮЙӢ’“_Ӯр’uӮўӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҗЫ’ГҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒBҗЫ’ГҢ№ҺҒӮМ’ҶӮЕӮа–{Ӣ’ӮЕӮ Ӯй‘Ҫ“cӮрҢpҸіӮөӮҪ’„—¬Ң№—ҠҚjҒi—ҠҢхӮМ‘·ҒjӮМҢn“қӮр‘Ҫ“cҢ№ҺҒӮЖӮўӮӨҒB–һ’ҮӮМҺҹ’jҒEҢ№—ҠҗeӮМҢn“қӮН‘еҳaҚ‘үF–мҒiҢ»“Ю—ЗҢ§ҒjӮр–{Ӣ’’nӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮ©Ӯз‘еҳaҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҒAҺO’jҒEҢ№—ҠҗMӮМҢn“қӮНүН“аҚ‘’ЩҲдҒiҢ»‘еҚг•{үHүg–мҺs’ЩҲдҒjӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзүН“аҢ№ҺҒӮЖҢДӮОӮкӮй•җҺm’cӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҒB

Ң№ҺҒҲк‘°ӮМ‘ҲӮў

Ң№–һ’ҮӮМҺqӮМ’ҶӮЕӮа“БӮЙҺO’jӮМҢ№—ҠҗMӮНҒA’·ҢіҢі”NҒi1028”NҒj–[‘ҚҺOғJҚ‘ҒiҸг‘ҚҚ‘ҒAүә‘ҚҚ‘ҒAҲА–[Қ‘ҒjӮЕӢNӮ«ӮҪ•Ҫ’үҸнӮМ—җҒi’·ҢіӮМ—җҒjӮр•Ҫ’иӮ·ӮйӮИӮЗӮМ•җҢчӮрҺҰӮ·ҒBӮЬӮҪ—ҠҗMӮМҺqҒE—ҠӢ`ӮНҚN•Ҫ5”NҒi1062”NҒjӮ©Ӯз—ӨүңҚ‘үңҳZҢSӮЙ”ШӢ’Ӯ·ӮйҳШҺъӮМ’·ҒEҲА”{ҺҒӮр“ўӮҝҒi‘OӢг”NӮМ–рҒjҒA—ҠӢ`ӮМҺqҒE”Ә”Ұ‘ҫҳYӢ`үЖӮНҒA“Ҝ‘°ӮМҢ№Қ‘–[ҒAҢ№ҸdҸ@ӮЖҚҮҗнӮрҢJӮиҚLӮ°ҒAҠ°ҺЎҢі”NҒi1087”NҒjӮЙӮНҸoүHҚ‘ӮМҳШҺъ’·ҒEҗҙҢҙҺҒӮМ“а•ҙӮрҺыӮЯӮДҒiҢгҺO”NӮМ–рҒjҗә–]ӮрҚӮӮЯҒA—ҠҗM—¬ӮМүН“аҢ№ҺҒӮН“ҢҚ‘ӮЙ‘«Ҡ|Ӯ©ӮиӮрҺқӮВӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBүН“аҢ№ҺҒӮНӮұӮМӮжӮӨӮЙ•җ–јӮрҸгӮ°ҒAӮ»ӮкӮЬӮЕӮМҗҙҳaҢ№ҺҒҸҺ—¬ӮЕӮ ӮБӮҪ’nҲКӮ©Ӯз’„—¬ӮМ’nҲКӮрҺ–ҺАҸгҗиӮЯӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮИӢ»—ІӮНҺһӮМҢ —НҺТ”’үН–@ҚcӮМҢxүъӮрҸөӮ«ҒAүН“аҢ№ҺҒӮН—}ҲіӮіӮкӮҪ[8]ҒiӮҪӮҫӮөҒAҢӨӢҶӮМҗi“WӮЕҢ©’јӮөӮӘӮіӮкӮДӮўӮйҒjҒB

үН“аҢ№ҺҒӮӘҗЫ’ГҢ№ҺҒӮМӮжӮӨӮЙӢһ“sӮрҠҲ“®•‘‘дӮЙӮ№Ӯё”В“ҢӮрӢ’“_ӮЖӮөӮҪӮМӮНҒAҢZӮМҢ№—ҠҢхҒAҢ№—ҠҗeӮӘ“ЎҢҙ“№’·ӮЙ‘ӨӢЯӮЖӮөӮДҺdӮҰӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒA—ҠҗMӮНҸг–мүоӮвҸн—ӨүоӮИӮЗү“•ыӮЕҺы“ьӮМҸӯӮИӮў“ҢҚ‘Һу—МӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ Ӯй[9]ҒBӮөӮ©ӮөҒAҸгӢLӮМӮжӮӨӮЙ•җҢчӮрҸdӮЛҒAӢ`үЖҒAӢ`ҚjҒi”ь”ZҺзҒjҒAӢ`ҢхҒiҗV—…ҺOҳYҒjҢZ’нӮМҚ ӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒҚЕ‘еӮМҗЁ—НӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒiӮҪӮҫӮөҒAӢ`үЖӮЖӢ`ҚjӮМ’ҮӮНҲ«ӮӯҒAӢ`ҚjӮН’ҶүӣӮЕҸёҗiӮрҸdӮЛӮҪҒBҒjҒBӮұӮМҚ ҒAҢ№ҺҒҸҺ—¬ӮНҚ‘ӮМүәӢүҠҜҗlӮрҺ«ӮөҒA’n•ыӮМ‘‘ҠҜӮИӮЗӮЖӮИӮйӮұӮЖӮЙӮжӮиҗЁ—НӮр’zӮўӮДӮўӮБӮҪҒB

ӮөӮ©ӮөҒAӢ`үЖӮМ”У”NӮЙҺҹ’jӮМӢ`җeӮӘ’©’мӮЙ”ҪҚRӮөӮҪӮҪӮЯӢ`үЖӮНӢкӢ«ӮЙӮҪӮҪӮіӮкҒAүН“аҢ№ҺҒӮЙүAӮиӮӘҢ©ӮҰҺnӮЯӮйҒiӢ`үЖӮМ’·’jӮН‘ҒҗўӮөӮДӮўӮҪҒjҒBӮЬӮҪҒA’нӮМҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхҒiҸн—ӨҢ№ҺҒҒAҚb”гҢ№ҺҒӮМ‘cҒjӮЖҺl’jӮМҚrүБүк“ь“№Ӣ`Қ‘ҒiҸг–мҢ№ҺҒҒAүә–мҢ№ҺҒӮМ‘cҒjӮӘүГҸіҢі”NҒi1106”NҒjӮЙҸн—ӨҚҮҗнӮрҲшӮ«ӢNӮұӮөҒA—јҺТӮӘ’әҠЁӮрҺуӮҜӮДӮөӮЬӮӨҒBӮіӮзӮЙ“Vҗm2”NҒi1109”NҒjҒAӢ`үЖӮМҺҖҢгӮЙүЖ“ВӮрҢpҸіӮөүh–јӮрҢЦӮБӮҪҒAӢ`үЖӮМҺO’jҢ№Ӣ`’үӮӘҲГҺEӮіӮкҒA“–ҸүҺ–ҢҸӮМҺе”ЖӮЖӮіӮкӮҪ’нӮМӢ`ҚjҒi”ь”ZҺзҒjӮӘҒA”’үН–@ҚcӮМ–ҪӮрҺуӮҜӮҪҢ№Ӣ`җeӮМҺqҢ№ҲЧӢ`ӮЖҢ№ҢхҚ‘Ғi”ь”ZҢ№ҺҒҒjӮМ“ў”°ӮрҺуӮҜӮДүу–ЕҒAӮЬӮҪҺ–ҢҸҢгҗ^”ЖҗlӮӘҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAүН“аҢ№ҺҒ“а•”ӮМ•Ә—фӮН–ҫ”’ӮЙӮИӮиҒAҢ җЁӮНӮөӮОӮзӮӯҺё’ДӮөӮҪҒBӮұӮМ”wҢiӮЙӮНҒAүН“аҢ№ҺҒӮӘӢ’ӮиҸҠӮЙӮөӮДӮўӮҪҗЫҠЦүЖӮМҗЫҠЦҗӯҺЎӮ©ӮзҒA”’үН–@ҚcӮМү@җӯӮЦӮМҲЪҚsӮӘӮ ӮБӮҪҒB

җЫҠЦүЖӮЖү@ӮМ‘О—§

Ң№Ӣ`’үӮМҢгӮрҢpӮўӮҫҢ№ҲЧӢ`ӮН”’үН–@ҚcӮЙӢЯҺҳӮөӮҪӮӘҒAҺ©җgҒAҳY“}ҒA”Ә’jҒE’Бҗј”ӘҳYҲЧ’©ӮзӮМ—җҚsӮЕҗM—pӮрҺёӮБӮҪӮҪӮЯҒAҗЫҠЦүЖӮЦҗЪӢЯӮөӮҪҒBҲк•ыӮЕ’·’jӮМҢ№Ӣ`’©ӮН“мҠЦ“ҢӮЙүәҢьӮөӮДҗЁ—НӮрҗLӮОӮөҒA”’үН–@ҚcӮЙҺdӮҰӮД•ғӮЖӮН•КҚs“®ӮрӮЖӮБӮҪҒBӮұӮМҚЫҒA“–ҺһӮМ•җ‘ ҺзҒE“ЎҢҙҗM—ҠӮЙҗЪӢЯӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӢ`’©ӮНҒAӢ`’үӮМ’нӮЕӮ ӮйҸг–мҚ‘ӮЖүә–мҚ‘ӮЙҸҠ—МӮр—LӮ·ӮйҢ№Ӣ`Қ‘ӮЖӮаҢӢӮФӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөҠЦ“ҢӮЕ—НӮрӮВӮҜҒAӮіӮзӮЙү@ӮМүeӢҝүәӮЕӢһ“sӮЦ•ңӢAӮөӮҪҒBҲк•ыҒA•ғҒEҲЧӢ`ӮНӢ`’©ӮМ’нҒEҢ№Ӣ`Ң«ӮрӢ`’©ӮМҺx”zӮМӢyӮОӮИӮў–kҠЦ“ҢӮЦ”hҢӯӮөӮҪҒB’Ғ•ғҺҒӮМ‘ҲӮўӮаӮ©Ӯ©ӮнӮБӮДӢ`Ң«ӮНӢ`’©ӮМ’·’jҒEӢ`•ҪӮЖ‘О—§ӮөӮҪӮӘҒAӢvҺх2”NҒi1155”NҒjӮМ‘е‘ ҚҮҗнӮЕӢ`Ң«ӮӘ“ўҺҖҒAӢ`•Ҫ‘ӨӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪүН“аҢ№ҺҒӮМ“а•ҙӮМҲк•ыӮЕҒA”’үН–@ҚcӮв’№үH–@ҚcӮМ’һҲӨӮрҺуӮҜӮҪҲЙҗЁ•ҪҺҒӮМ•Ҫҗіҗ·ҒE’үҗ·•ғҺqҒA”ь”ZҢ№ҺҒӮМҢ№Ңх•ЫҒEҢхҸ@•ғҺqӮзӮӘ•ңӢ»ӮөҒA•җ–еӮМ’ҶӮЕүН“аҢ№ҺҒӮМҗЁ—НӮН‘Ҡ‘О“IӮЙ’бүәӮөӮДӮўӮБӮҪҒB

Ң№ҲЧӢ`ӮЖӢ`’©ӮМ‘О—§ӮН•ЫҢіҢі”NҒi1156”NҒjӮМ•ЫҢіӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДҢҲ’…Ӯ·ӮйҒB•ғӮв’нӮрҸҲҢYӮөӮҪӢ`’©ӮНҒA“ҜӮ¶ӮӯҢг”’үН–@Қc‘ӨӮЙӮВӮўӮҪүә–мҢ№ҺҒӮМ‘«—ҳӢ`ҚNӮӘӢ}җАӮөӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAҲк‘°ӮрҲі“|ӮөӮДүН“аҢ№ҺҒӮМ‘Қ—МӮМҚАӮЙӮВӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢһ“sӮЕӮНҒAҗMҗјҲк–еҒE“сҸр“VҚcҗeҗӯ”hҒEҢг”’үНү@җӯ”hӮЖӮўӮӨғOғӢҒ[ғvӮМ“C—§ҒiӮДӮўӮиӮВҒjӮӘӢNӮұӮиҒA•ҪҺЎҢі”NҒi1160”NҒjҒA“ЎҢҙҗM—ҠӮЖҢӢӮсӮЕӮўӮҪӢ`’©ӮНҢг”’үН–@ҚcӮр—H•ВӮө•ҪҺЎӮМ—җӮрӢNӮұӮ·ҒBҲкҺһ“VүәӮрүдӮӘ•ЁӮЙӮөӮҪӢ`’©ӮҫӮБӮҪӮӘҒA•Ҫҗҙҗ·ӮзӮӘ”й–§— ӮЙ–@ҚcӮзӮрӢ~ҸoӮөӮҪӮұӮЖӮЕҢ`җЁӢt“]ҒA”s‘ЮӮөӮДӢһӮр—ҺӮҝӮД“ҢҚ‘ӮЦҢьӮ©ӮӨҒBӮөӮ©ӮөҒA“№’ҶӮЕ• җSӮМҠҷ“cҗӯҗҙӮМдnҒiӮөӮгӮӨӮЖҒjӮЙӮ ӮҪӮй”ц’ЈҚ‘ӮМ’·“c’ү’vӮМҺиӮЙӮ©Ӯ©ӮБӮДҺEҠQӮіӮкҒAҢ№Ңх•ЫӮзӮаҢг”’үН–@ҚcӮЙӮжӮижnҺEҒiӮҝӮгӮӨӮіӮВҒjӮіӮкӮҪҒB

Ң№•ҪҚҮҗн

ҺЎҸі4”NҒi1180”NҒjҒA•ҪҺҒҗӯҢ ӮЕӮМҚcҲКҢpҸіӮМ•s–һӮ©Ӯз”Ҫ—җӮрҠйҗ}ӮөӮҪҲИҗmүӨӮЙҢ№—ҠҗӯҒiҗЫ’ГҢ№ҺҒҒjӮӘӢҰ—НӮ·ӮйҒiҲИҗmүӨӮМӢ“•әҒjҒBӮұӮМ—җӮНҺё”sӮ·ӮйӮӘҢF–мӮЙҗцӮсӮЕӮўӮҪӢ`’©ӮМ’нӮМҢ№ҚsүЖӮзӮӘҲИҗmүӨӮМ—ЯҺ|Ӯр‘SҚ‘ӮЙ“`ӮҰӮйӮЖҒAүН“аҢ№ҺҒӮМҢ№—Ҡ’©ҒAҢ№ҠуӢ`Ғi“yҚІҠҘҺТҒjҒAҢ№”Н—ҠҒAҢ№Ӣ`ү~ҒAҢ№Ӣ`ҢoӮзҢZ’нӮвҒAҢ№Ӣ`’©ӮМ’нӮМҢ№Ӣ`Ң«ӮМҺqӮЕӮ ӮиҒA—Ҡ’©ӮМҸ]ҢZ’нӮЙӮ ӮҪӮйҢ№Ӣ`’ҮҒi–Ш‘\ҺҹҳYӢ`’ҮҒjҒAҢ№Ӣ`ҢхӮМҺq‘·ӮМ•җ“cҗMӢ`ҒEҲА“cӢ`’иҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒAҺR–{Ӣ`ҢoҒE”җ–ШӢ`Ң“ҒiӢЯҚ]Ң№ҺҒҒjҒAӢ`Қ‘ӮМҺq‘·ӮМ‘«—ҳӢ`җҙҒiүә–мҢ№ҺҒҒjҒAҗV“cҺҒҸҺ—¬ӮМҺR–јӢ`”НҒA—ўҢ©Ӣ`җ¬ҒAӮ»ӮөӮДҗV“cӢ`ҸdҒiҸг–мҢ№ҺҒҒjҒAҗЫ’ГҢ№ҺҒӮЕӮНҒAҢ№—ҠҚjӮр‘cӮЖӮ·Ӯй’„—¬‘Ҫ“cҚsҚjҒi‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒjҒAҢ№—ҠҚjӮМ’нҚ‘–[Ӯр‘cӮЖӮ·ӮйҢ№Ңх’·Ғi”ь”ZҢ№ҺҒҒjҒA‘еҳaҢ№ҺҒӮЕӮНҒAҢ№җeҺЎӮзӮӘҠe’nӮЕӢ“•әӮөҒA‘ӯӮЙҢ№•ҪҚҮҗнӮЖҢДӮОӮкӮйҺЎҸіҒEҺхүiӮМ—җӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҒB

“–ҸүӮН•ҪүЖӮӘҢ№ҺҒӮрҲі“|ӮөӮДӮЁӮиҒA—Ҡ’©ӮМ’нӮМҠуӢ`ӮӘ”sҺҖӮөӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҺҹ‘жӮЙҢ`җЁӮӘӢt“]ӮөӮД•ҪүЖӮНҢ№Ӣ`’ҮӮЙӢһ“sӮр’ЗӮнӮкӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒAҢ№Ӣ`’ҮҢRӮЖҢ№—Ҡ’©ҢRҒE•ҪүЖӮМҺOӮВ”bӮЖӮИӮБӮҪӮӘ—Ҡ’©ҢRӮӘҲі“|ӮөӮДӮўӮ«ҒAҺхүi3”NҒi1184”NҒjӮЙҲҫ’ГӮМҗнӮўӮЕӢ`’ҮҢRӮрҒAҢі—п2”NҒi1185”NҒjӮЙ’dғmүYӮМҗнӮўӮЕ•ҪүЖӮр–ЕӮЪӮөӮД—Ҡ’©ҢRӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪҒB

Ҡҷ‘qҺһ‘г

•ҪүЖӮМ’З“ўӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪ—Ҡ’©ӮНҒA—җӮМ’ҶӮЕ‘јӮМҢ№ҺҒҲк–еҒiҢ№Ӣ`ҚLҒEҚІ’|ҸGӢ`ҒiҸн—ӨҢ№ҺҒҒjҒAҗV“cӢ`ҸdҒiҸг–мҢ№ҺҒҒjҒA•җ“cҗMӢ`ҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒA‘Ҫ“cҚsҚjҒi‘Ҫ“cҢ№ҺҒҒjҒA’нӮМҢ№Ӣ`ҢoҒEҢ№”Н—ҠҒjӮр–Е–SӮвҗҠ‘ЮӮіӮ№ҒAүңҸB“ЎҢҙҺҒӮр“ўӮҝҗЁ—НҠо”ХӮрҢЕӮЯӮҪҒB•җүЖҗӯҢ ӮМ‘д“ӘӮрҢҷӮўӮ»ӮМҗЁҲРӮр—}җ§ӮөӮДӮ«ӮҪҢг”’үН–@ҚcӮӘ•цҢдӮ·ӮйӮЖҒAҢҡӢv3”NҒi1192”NҒjӮЙҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙ”CӮәӮзӮкҒAҚЎ“ъӮЕӮўӮӨҠҷ‘q–Ӣ•{ӮӘҗ¬—§ӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮиҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮӘ•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЕӮ ӮйӮЖ–јҺАӢӨӮЙ”FӮЯӮзӮкӮҪҒB

ӮҪӮҫӮөҢ№—Ҡ’©ӮМҢn“қӮНҒA—Ҡ’©ӮМҺqҒEҢ№ҺА’©ӮӘҢZҢ№—ҠүЖӮМҺqҒEҢцӢЕӮЙҺEҠQӮіӮкӮйҒBӮ»ӮМҢцӢЕӮа•ЯӮзӮҰӮзӮкӮДҸҲҢYҒAҢцӢЕӮМҲЩ•к’нҒE‘TӢЕӮаүБ’SӮр–вӮнӮкҺEӮіӮкҒAӮіӮзӮЙ‘TӢЕӮМ“Ҝ•кҢZҒEүhҺАӮӘҗтҗeҚtӮМ—җӮЙ—i—§ӮіӮкӮйӮӘ—җӮӘҺё”sӮөҺ©ҠQҒAӮ»ӮөӮД’jҢn’jҺqӮЕҚЕҢгӮЬӮЕҺcӮБӮДӮўӮҪ—Ҡ’©ҸҺҺqҒE’еӢЕӮӘ“V•ҹ2”NҒi1231”NҒjӮЙҺҖӢҺӮөӮД’fҗвҒAӮЬӮҪ’jҢnҸ—ҺqӮЕӮа—ҠүЖӮМ–әҒE’|ҢдҸҠӮӘ1234”NҺҖҺYӮЙӮжӮиҺҖӢҺӮөӮҪӮұӮЖӮЕҒAҠ®‘SӮЙ’fҗвӮөӮҪҒB

ӮЬӮҪҒAҠҷ‘q–Ӣ•{ӮЙӮЁӮўӮДҢ№ҺҒҲк–еӮНҒAҢҢ“қӮвҢчҗСӮИӮЗӮЙӮжӮиҢ№җ©ӮрҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮйҒuҢд–е—tҒvӮЖҒAҢ№җ©ӮрҸМӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ“KӮнӮёҒA–јҺҡӮрҸМӮ·ӮйӮаӮМӮЙӢж•КӮіӮкӮҪҒBҢд–е—tӮЙӮНҗM”Z•ҪүкҺҒҒiҗM”ZҢ№ҺҒҒjҒA‘е“аҺҒҒiҗM”ZҢ№ҺҒҒjҒAҲА“cҺҒҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjҒAүБүк”ьҺҒҒiҚb”гҢ№ҺҒҒjӮИӮЗӮМҗV—…ҺOҳYӢ`ҢхӮМҢn“қҒA‘«—ҳҺҒҒAҺR–јҺҒӮИӮЗӮМҢ№Ӣ`Қ‘ӮМҢn“қӮӘ–јӮрҳAӮЛӮҪӮӘҒA•ҪүкҺҒҒA‘е“аҺҒӮНҒAҸіӢv3”NҒi1221”NҒjӮМҸіӢvӮМ—җӮЙӮжӮи“ҫҸ@үЖӮЙ”sӮк–v—ҺӮөӮҪҒB

Һә’¬Һһ‘гҲИҚ~

Ҡҷ‘q–Ӣ•{––ҠъӮМҚ¬—җҠъӮЙ“ӘҠpӮр•\ӮөӮҪҒAҢ№Ӣ`Қ‘ӮМҺҹ’jҒE‘«—ҳӢ`ҚNӮр‘cӮЖӮ·Ӯй‘«—ҳҺҒӮМ“Ҹ—АҒE‘«—ҳ‘ёҺҒӮНҒAҢ№Ӣ`Қ‘ӮМ’·’jҒEҗV“cӢ`ҸdӮр‘cӮЖӮ·ӮйҗV“cӢ`’еӮзӮМ‘ОҚRҗЁ—НӮр‘ЕӮҝ”jӮиҒA•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЖӮөӮД1338”NӮЙҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҺә’¬–Ӣ•{ӮрҠJӮӯҒB‘«—ҳӢ`–һӮНҗҙҳaҢ№ҺҒҸoҗgҺТӮЖӮөӮДҸүӮЯӮДҢ№ҺҒ’·ҺТӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮМҸ«ҢRӮӘҢ№ҺҒ’·ҺТӮЖӮИӮй“№ӮрҠJӮўӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒA‘ёҺҒӮМҺq‘·ӮНҠҷ‘qҢц•ыҒAҢГүНҢц•ыҒAҸ¬Ӣ|Ңц•ыҒA–xүzҢц•ыҒAҚдҢц•ыҒAҲў”gҢц•ыӮИӮЗӮЙ•КӮкӮҪҒB

ӮЬӮҪҒA‘«—ҳҺҒҸҺ—¬ӮЕҒuҢдҲкүЖҒvӮЖӮіӮкӮҪӢg—ЗҺҒҒEҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒҒAҒuҺOҠЗ—МҒvӮМҺz”gҺҒҒEҚЧҗмҺҒҒAҒuҺlҗEҒvӮМҲкҗFҺҒӮМ‘јҒAҺR–јҺҒҒiҗV“cҺҒҸҺ—¬ҒjҒA“yҠтҺҒҒi”ь”ZҢ№ҺҒҒjӮӘ’ҶүӣӮЕ‘д“ӘӮөҒA’n•ыӮЕӮНӢгҸB’T‘иӮвҸxүНҒEү“Қ]ҺзҢмӮр—р”CӮөӮҪҚЎҗмҺҒҒiӢg—ЗҺҒҸҺ—¬ҒjҒAүңҸB’T‘иӮМ‘еҚиҺҒҒiҺz”gҺҒҸҺ—¬ҒjҒAүHҸB’T‘иӮМҚЕҸгҺҒҒiҺz”gҺҒҸҺ—¬ҒjӮӘҗЁ—НӮрҗLӮОӮөӮҪҒB

Ӯ»ӮМҢгҒAҗнҚ‘Һһ‘гӮЙӮНҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮМ––ебӮрҸМӮөӮДүЖҠiӮрҢЦ’ЈӮ·ӮйҺТӮаҸoӮДӮ«ӮҪҒB җҙҳaҢ№ҺҒӮрҸМӮөӮДӮўӮйӢЯҗў‘е–јӮМ‘ҪӮӯӮНҒAӮ»ӮМҺ–ҺАӮӘ—рҺjҠw“IӮЙҸШ–ҫӮіӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBӮҝӮИӮЭӮЙ•җүЖӮМ“Ҹ—АӮЕӮ ӮйҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМҺТӮөӮ©ӮИӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨҗаӮӘӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA“ЎҢҙ—ҠҢoӮЖӮўӮБӮҪҗж—бӮӘ‘¶ҚЭӮөҒAҗD“cҗM’·ӮаҗӘҲО‘еҸ«ҢRӮЙҸA”CӮ·ӮйүВ”\җ«ӮӘӮ ӮБӮҪҒiҺOҗEҗ„”C–в‘иҒjҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒAҢ»ҚЭӮЕӮНӮұӮМҗаӮН‘ӯҗаӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB

2020”N01ҢҺ15“ъ

Ӣg—ЗҺҒ

Ӣg—ЗҺҒҒiӮ«ӮзӮөҒjӮНҒA“ъ–{ӮЙӮЁӮҜӮй•җҺmӮМҺҒ‘°ӮМҲкӮВӮЕӮ ӮиҒA‘г•\“IӮИӮаӮМӮЙүәӮМҺOӮВӮМ—¬ӮкӮӘӮ ӮйҒB

җҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳҺҒҺx‘°ӮМӢg—ЗҺҒҒi’·ҺҒ—¬ҒjҒBҺOүНӢg—ЗҺҒҒB

җҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳҺҒҺx‘°ӮМӢg—ЗҺҒҒiӢ`Ңp—¬ҒjҒBүңҸBҒi•җ‘ ҒjӢg—ЗҺҒҒB

җҙҳaҢ№ҺҒҲЧӢ`—¬ӮМӢg—ЗҺҒҒB“yҚІӢg—ЗҺҒҒB

Ӣg—ЗҺҒҒiҗҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳ—¬Ғj

үЖ–дҒ@‘«—ҳ“сӮВҲш

–{җ©

җҙҳaҢ№ҺҒҒiүН“аҢ№ҺҒҒj

үЖ‘c

Ӣg—З’·ҺҒҒiҺOүНӢg—ЗҺҒҒj

Ӣg—ЗӢ`ҢpҒiүңҸBӢg—ЗҺҒҒj

Һн•К

•җүЖ

Һm‘°

Ҹoҗg’n

ҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSӢg—З‘‘

ҺеӮИҚӘӢ’’n

ҺOүНҚ‘

•җ‘ Қ‘

’ҳ–јӮИҗl•Ё

Ӣg—З’еӢ`

Ӣg—З—ҠҚN

Ӣg—ЗӢ`үӣ

ҸгҗҷҚjҢӣ

Һx—¬ҒA•ӘүЖ

•Д‘тҸгҗҷҺҒҒi•җүЖҒЁүШ‘°Ғj

ҚЎҗмҺҒҒi•җүЖҒj

ҺӘ“cҺҒҒi•җүЖҒj

ҚrҗмҺҒҒi•җүЖҒjӮИӮЗ

–{җ©ӮНҢ№ҺҒҒBүЖҢnӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМҲкүЖҢnүН“аҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӮӯӮЮ‘«—ҳҺҒӮМҲк–еӮЕӮ ӮйҒB‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҸҺ’·ҺqҒEӢg—З’·ҺҒӮЁӮжӮСӮ»ӮМ’нҒEӢg—ЗӢ`ҢpӮжӮиҸoӮйҒBҢZҒE’·ҺҒӮМүЖҢnӮНҺOүНӢg—ЗҺҒӮЖӮИӮиҒA’нҒEӢ`ҢpӮМүЖҢnӮрүңҸBӢg—ЗҺҒӮЖӮўӮӨҒB

Ӣg—ЗҺҒӮН‘«—ҳҲк–еӮЙӮЁӮўӮД–ј–еӮЖӮіӮкҒA•ӘүЖӮМҚЎҗмҺҒӮЖӮЖӮаӮЙ‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҳAҺ}ӮЖӮөӮДӮМүЖҠiӮр—LӮөӮҪҒBӮ»ӮМҠiҺ®ӮНҒuҢдҸҠҒi‘«—ҳҸ«ҢRүЖҒjӮӘҗвӮҰӮкӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮкӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖӮЬӮЕҸҺ–ҜӮЙҢҫӮнӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҢҢ–¬ӮӘҗвӮҰӮҪҚЫӮЙӮН‘«—ҳҸ@үЖӮМүЖ“ВӮрҢpҸіӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҗаӮӘҚJҒiӮҝӮЬӮҪҒjӮЙӮНӮ ӮйҒB

ӮҪӮҫҒAҺOүНӮЕӮаүңҸBӮЕӮаүЖҠiӮМҚӮӮіӮЙ•җ—НӮӘ”әӮнӮёҒAүЖү^ӮН’б–АҒA‘е–јӮЖӮөӮДӮМ‘¶‘ұӮН’fӮҪӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө—јҢn“қӮНҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙүЖ–јӮрҢqӮўӮЕӮўӮйҒB

ҺOүНӢg—ЗҺҒ

Ҡҷ‘qҺһ‘гҒA‘«—ҳӢ`ҺҒӮӘҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSӢg—З‘‘ҒiҢ»ҒEҲӨ’mҢ§җј”цҺsӢg—З’¬ҒjӮМ’n“ӘҗEӮр“ҫҒAӮұӮкӮрҸҺ’·ҺqҒE’·ҺҒӮЙҸчӮБӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮй[1]ҒBӢg—З‘‘ӮМӢg—ЗӮМҢкҢ№ӮНҒA‘‘үҖ“аӮМ”Әғc–КҺRҒiӮвӮВӮЁӮаӮДӮвӮЬҒjӮЙү_•кҒi‘еҳaҢҫ—tӮЕҒuӮ«ӮзӮзҒvҒjӮМҚzҺRӮрҢГӮӯӮ©Ӯз—LӮөӮҪӮҪӮЯӮЙӮВӮҜӮзӮкӮҪӮаӮМӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮй[1]ҒB“–ҺһӮМӢg—З‘‘ӮНҢГ–оҚмҗмӮМ“ҢҗјӮЙӮаҚLӮӘӮБӮДӮўӮҪӮҪӮЯҒAҗмӮМ“ҢҗјӮрӮ»ӮкӮјӮкҒu“ҢҸрҒvҒAҒuҗјҸрҒvҒiҸйӮНҢ»ҒEҗј”цҺsҒjӮЖӢж•ӘӮөӮДҢДӮсӮЕӮўӮҪҒB’·ҺҒӮНҗјҸрӮМҗј”цҸйӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮДӮЁӮиҒA’нӮМӢ`ҢpҒiҸйӮНҢ»ҒEҗј”цҺsӢg—З’¬йo”nҒqӮЬӮҫӮзӮЯҒrҸйҺRҒjӮӘ“ҢҸрӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮҪӮЯҒA’·ҺҒӮМҢn“қӮНҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖҢДӮОӮкӮйҒBӢ`ҢpӮМҢn“қӮН‘OҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖҢДӮОӮкҒAҢгӮЙүңҸBӮЙҲЪӮБӮДӮўӮйҒB

ҸіӢvӮМ—җҲИҚ~ҒA‘«—ҳҺҒӮНҺOүНҺзҢмӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҺOүНҚ‘“аӮЙ‘ҪӮӯӮМҸҠ—МӮр“ҫӮҪӮӘҒA’·ҺҒӮНҺOүНҚ‘ӮЙ‘ШҚЭӮөӮДӮ»ӮМ’ҶӮЕӮа‘ҚҺwҠцҒEҠД“ВҢ ӮрҲПӮЛӮзӮкӮй—§ҸкӮЙӮ ӮиҒA‘«—ҳҸ@үЖӮ©Ӯзҗ[ӮўҗM—ҠӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮйҒB ’·ҺҒӮМҺqӢg—З–һҺҒӮН‘ҡҢҺ‘ӣ“®ӮЕҲА’B‘Чҗ·ӮЙӮӯӮЭӮөҒA–kҸрҺҒӮЙӮжӮй“ў”°ӮрҺуӮҜӮДҗнҺҖҒBӮ»ӮМҺqӢg—З’еӢ`ӮНҢіҚO3”NҒi1333”NҒjҒAҢг‘зҢн“VҚc•ыӮМҗЁ—Н“ў–ЕӮМ–ҪӮр‘СӮСӮДҸг—Ң“rҸгӮМ‘«—ҳҚӮҺҒӮӘҺOүНҚ‘ӮЙ‘ШҚЭӮөӮҪҚЫҒA’еӢ`ӮНҒu“VҚcӮЙӮВӮўӮДҠҷ‘q–Ӣ•{‘Е“|ӮМӮҪӮЯӮЙ—§ӮҝҸгӮӘӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйҒvӮЖӢӯҚdӮЙҗiҢҫӮөӮҪҒBӮұӮкӮӘҚЕҸI“IӮИҲшӮ«“SӮЖӮИӮБӮДҚӮҺҒӮНҳZ”g—…’T‘иҚUҢӮӮЙ“ҘӮЭҗШӮиҒAҠҷ‘q–Ӣ•{•цүуҢҖӮМҡ…–оҒiӮұӮӨӮөҒjӮЖӮИӮБӮҪҒB

“м–k’©Һһ‘г •ТҸW

“м–k’©Һһ‘гӮ©ӮзҺә’¬Һһ‘гӮЙӮНҒA’еӢ`ӮМҺqӢg—З–һӢ`ӮНҠПүһӮМҸп—җӮЕ‘«—ҳ’јӢ`ӮЙ–Ў•ыӮөҒA’„’j–һ’еӮЖӮЖӮаӮЙҠe’nӮр“]җнҒAҲкҺһ“IӮЙ“м’©ӮЙӮаӢAҸҮӮөӮҪҢгҒAҚЕҸI“IӮЙҺә’¬–Ӣ•{ӮЙҚ~ӮйҒB

Һә’¬Һһ‘г

Ӣg—ЗҺҒҸү‘гҒE’·ҺҒӮМүBӢҸҸҠӮЖӮөӮД’zӮ©ӮкӮҪҠЩӮНҒuҠЫҺRҢдҸҠҒvӮЖҸМӮіӮкӮҪҒBҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒӮМ—јүЖӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢдҲкүЖҒvӮЖҸМӮіӮкӮД•КҠiӮМҲөӮўӮрҺуӮҜӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAӢg—ЗҺҒ“–ҺеӮНӢһ“sӮЙӮ ӮБӮДҸ«ҢRүЖҲк–еӮЖӮөӮДӮМҠiҺ®Ӯр—LӮөҒA•]’иҸOӮМҲкҗlӮЙ‘гҒX”CӮ¶ӮзӮкӮйүЖӮЖӮөӮД–ӢҠtӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBӮЖӮӯӮЙ‘«—ҳҸ«ҢRүЖҲк–еӮМӢg—ЗҺҒӮНҺ®•]’иҸOӮЖӮөӮД‘јҺҒҸoҗgӮМҸoҗў•]’иҸOӮжӮиӮаҸdӮсӮ¶ӮзӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘гҒX“ҜӮ¶Қ‘ӮМҺзҢмӮрҢpӮ®ӮұӮЖӮНӮИӮӯҒAҺзҢм—МҚ‘ӮрҢ`җ¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB

–һӢ`ҒE–һ’е•ғҺqӮӘ–{Ӣ’’nӮМӢg—З‘‘Ӯр—ҜҺзӮЙӮөӮДӮўӮйҠФӮЙҒA–һӢ`ӮМҺl’jӢg—З‘ёӢ`ӮӘӢg—З‘‘ӮМ“ҢҸрӮрүҹ—МӮөҒA“ҢҸрӢg—ЗҺҒҒiҢгҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒҒjӮЖӮөӮДҺ©—§Ӯ·ӮйӮЖӮўӮӨҺ–ҢҸӮӘӢNӮ«ӮйҒBҲИҢгҒA‘ёӢ`ӮМ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖҒAҗјҸрӮЙҗЁ—НӮрҢА’иӮіӮкӮҪ–һ’еӮМҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖӮНҒAҢЭӮўӮЙҗі“қҗ«ӮрҺе’ЈӮөӮ ӮБӮДҸчӮзӮёҒAүһҗmӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДӮНҗјҸрүЖӮМӢg—ЗӢ`җ^ӮӘ“ҢҢRҒA“ҢҸрүЖӮМӢg—ЗӢ`“ЎӮӘҗјҢRӮЙӮ»ӮкӮјӮк‘®ӮөӮДҗнӮӨӮИӮЗҒA—јҺТӮМҺq‘·ӮН–с1җўӢIӮЙӮнӮҪӮБӮДҚR‘ҲӮрҢJӮиҚLӮ°ӮҪҒB

җнҚ‘Һһ‘г

җнҚ‘Һһ‘гӮМҺOүНӢg—ЗҺҒӮНҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`җMӮӘүiҗі5”NҒi1508”NҒjӮМ‘«—ҳӢ`вeӮМҸ«ҢR•ңӢAӮЙҢчҗСӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮөӮДҺOүНҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪӮЖӮ·Ӯйҗа[2]ӮӘӮ ӮиҒAӮЬӮҪҒAҲАҸЛҸј•ҪүЖӮМҸј•ҪҗM’үӮЙ•ОжҒӮрҺцӮҜӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒB

ӮҫӮӘҒA‘S‘МӮЖӮөӮДӮНҗЁ—НӮӘҗUӮйӮнӮИӮ©ӮБӮҪҸгӮЙҒAҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЙ•Ә—фӮөӮҪ“а•”ҚR‘ҲӮӘҺы‘©ӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒAүЖү^ӮрҲк’iӮЖ’б–АӮіӮ№ӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҠФӮЙҒAҸҺ—¬ӮЕӮ ӮйҸxүНҺзҢмҚЎҗмҺҒӮ©ӮзӮМҲі”—ӮрҺуӮҜӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`ӢДӮМҚ ӮЕӮ ӮиҒAү“Қ]Қ‘ӮМӢ’“_ӮЕӮ ӮйҲшҠФ‘‘Ӯр’DӮнӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҺOүНӮЕӮаӢg—ЗҺҒӮ©Ӯз•ОжҒӮрҺуӮҜӮй—§ҸкӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҲАҸЛҸј•ҪүЖӮӘ‘д“ӘӮ·ӮйҒBӮИӮЁҒAҸј•ҪҗҙҚNӮН“ҢҸрҸј•ҪӮМӢg—ЗҺқҗҙӮМ•ОжҒӮрҒAҸј•ҪҚL’үӮНҺқҗҙӮМ‘§ҺqӮЕӮ ӮйӢg—ЗҺқҚLӮМ•ОжҒӮрҺуӮҜӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮӘӮ ӮйҒB

ӮжӮӨӮвӮӯ“Ҝ‘°ҚR‘ҲӮМӢрӮрҢеӮБӮҪ“ҢҸрҒEҗјҸр—јүЖӮНҒA“ҢҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗҺқҚLӮӘҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`ҲАӮр—{ҺkҺqӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҢ`ӮЕҳaӢcӮрҗ¬—§ӮіӮ№ҒA’·”NӮМҚR‘ҲӮЙҸIҺ~•„Ӯр‘ЕӮБӮҪҒBӢқҳ\ҒE“V•¶Ҹү”NҠФӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӢ`ҲАӮНҚЎҗмҺҒӮЦӮМ‘ОҚRҸгҒA“ҜӮ¶ӮӯҚЎҗмҺҒӮЖҚR‘Ҳ’ҶӮЙӮ ӮБӮҪ”ц’ЈҚ‘ӮМҗD“cҺҒӮЙүБ’SӮөҒA–hүq‘Мҗ§Ӯрҗ®ӮҰӮДӮўӮӯҒBӮИӮЁҒAҚЎҗмҺҒӮМҢn•ҲӮ©ӮзҚЎҗмҺҒҗeӮМ’·Ҹ—ӮӘӢg—ЗӢ`ӢДӮМҗіҺәӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ”»–ҫӮөӮДӮўӮй‘јҒAҚЎҗмҺҒӮМҢҢӮрҲшӮўӮДӮўӮИӮў‘ӨҺәӮМҺqӮЕӮ ӮйӢ`ҲАӮӘ“ҢҸрӢg—ЗӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҗјҸрӢg—ЗӮМүЖ“ВӮрӮа–]ӮсӮЕҗјҸрӢg—ЗӮМҸdҗbӮЖ‘ҲӮБӮҪҢ`җХӮӘӮ ӮиҒAҚЎҗмҺҒӮЙӢЯӮўҸdҗbӮЙ‘ОҚRӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҺz”gҺҒӮвҗD“cҺҒӮЖҢӢӮсӮҫүВ”\җ«ӮаҺw“EӮіӮкӮДӮўӮйҒB

ӮөӮ©ӮөҒA’·”NӮМҚR‘ҲӮЕҗҠ‘ЮӮіӮ№ӮҪүЖү^ӮМүс•ңӮЬӮЕӮЙӮНҺҠӮзӮёҒA“V•¶18”NҒi1549”NҒjӮЙҚЎҗмӢ`ҢіӮМ–ТҚUӮЙ”s‘ЮӮ·ӮйҒB•ЯӮзӮҰӮзӮкӮҪӢ`ҲАӮМҗg•ҝӮНҸxүНӮЙ—}—ҜӮіӮкӮҪҒBҗјҸрӢg—ЗҺҒӮрҢpӮўӮЕӮўӮҪӢ`ҲАӮМ’нӢg—ЗӢ`ҸәӮНҒAҚЎҗмҺҒӮЙ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮаӮ ӮнӮ№ӮДҢpӮ®ӮжӮӨ–ҪӮ¶ӮзӮкҒA“ҢҗјӮМӢg—ЗҺҒӮНӮұӮӨӮөӮД“ҜҲкү»ӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҚЎҗмҺҒӮЦӮМ—к‘®җ«ӮМҚӮӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮҪӮҫӮөҒAҸ¬—СӢPӢv•FӮН“V•¶23”NҒi1554”NҒjӮЙӮНҲк’UӢ–ӮіӮкӮДӢ`ҲАӮӘ—јӢg—ЗҺҒӮрҢpӮўӮҫӮаӮМӮМҒAҚOҺЎҢі”NҒi1555”NҒjӮЙҚД“xҚЎҗмҺҒӮЙ”ҫҠшӮр–|ӮөӮҪҢӢүКҒAӢ`ҸәӮӘҢpӮўӮҫӮаӮМӮЖӮ·ӮйҗаӮрҸoӮөӮДӮўӮйҒB

ӮИӮЁҒA“–ҺһӮМҚЎҗмҺҒӮЙӮЖӮБӮДӮНӢg—ЗҺҒӮМ‘¶ҚЭӮН”YӮЭӮМҺнӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB“V•¶18”N9ҢҺ5“ъ•tӮЕҚЎҗмӢ`ҢіӮМҸdҗbӮЕӮ Ӯй‘ҫҢҙҗбҚЦӮӘӢg—ЗӢ`ҲАӮЙҸ[ӮДӮҪҸ‘ҸуӮНҒAӢ`ҲАӮрҒuҢдү®Ң`—lҒvӮЖҢДӮсӮҫҸгӮЙҲ¶җжӮаӢ`ҲА–{җlӮЕӮНӮИӮӯҒuҗјҸрҸ”ҳVҒvӮ·ӮИӮнӮҝӢ`ҲАӮМүЖҳVҲ¶ӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBҢ»ҺАӮМҗўҠEӮЕӮНҚЎҗмҺҒӮНҸxү“ҺOӮМ3Ӯ©Қ‘ӮрҺx”zӮөӮДӢg—ЗҺҒӮрҸ]‘®үәӮЙ’uӮўӮДӮўӮйӮЙӮаҠЦӮнӮзӮёҒAҸ‘ҺD—зӮМҗўҠEӮЕӮНҗбҚЦӮНӢ`ҲАӮМ”ҶҗbҒiүЖ—ҲӮМүЖ—ҲҒjӮЖӮөӮДҗUӮй•‘ӮнӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB

ӮЖӮұӮлӮӘҒAүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮЕӢ`ҢіӮӘ“ўӮҝҺжӮзӮкҒAҺOүНҚ‘ӮМҺx”zӮр–ЪҺwӮ·Ҹј•ҪүЖҚNҒiӮМӮҝӮМ“ҝҗмүЖҚNҒjӮЖӢ`ҸәӮН‘О—§Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBӢ`ҸәӮН‘P–ҫ’зӮМҗнӮўӮв“Ў”g“лӮМҗнӮўӮрҢoӮДҒAүЖҚNӮЙҚ~•ҡӮ·ӮйҒBүiҳ\6”NҒi1563”NҒjҒAҺOүНҲкҢьҲкқ„ӮӘ–u”ӯӮ·ӮйӮЖҲкҢьҲкқ„•ыӮЙүБ’SӮөӮДҒAҚДӮСүЖҚNӮЖҗнӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢ`ҸәӮН”jӮкҒAҺOүНҚ‘ӮрҸo–zӮөҒAүЖҚNӮНҗјҸрӢg—ЗүЖӮМүЖ“ВӮаӢ`ҲАӮЙ‘Ҡ‘ұӮіӮ№ӮҪҒB

Ӣ`ҸәӮНҗD“cҗM’·ӮМҺьҗщӮЙӮжӮиҒA”ц’ЈҺзҢмӮМҺz”gҺҒӮЁӮжӮСӮ»ӮМҲк–еӮМҗОӢҙҺҒӮЖ“Ҝ–ҝӮрҢӢӮФӮЬӮЕӮЙ‘ҶӮ¬’…ӮҜӮҪӮӘҒAҺz”gӢ`ӢвӮЖҗИҺҹӮрҸ„Ӯй‘ҲӮўӮрӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒBҺz”gҺҒӮаӮЬӮҪҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖҲк–е’ҶҸ«ҢRүЖӮвӢg—ЗҺҒӮЙ•АӮФ–ј‘°ӮЕӮ ӮБӮҪҒB

Қ]ҢЛҺһ‘г‘OҠъ

Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮНҒAӢ`ҲАӮМҺqӢ`’иӮӘҸј•ҪҗҙҚNӮМ–…Ӯр•кӮЖӮөӮДӮўӮҪҠЦҢWӮЕ“ҝҗмҺҒӮЙҺжӮи—§ӮДӮзӮкҒAӮ»ӮМҺqӢ`–нӮМ‘гӮЙҺҠӮиӢҢӢg—З‘‘“аӮЕ3,000җОӮр—МӮөӮДҒAҚӮүЖӮМүЖҠiӮр•t—^ӮіӮкӮҪҒBӮұӮкҲИҚ~ӮМӢg—ЗҺҒӮНҒAҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮМӢV“TҠЦҢWӮрҺжӮиҺdҗШӮйүЖӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйҒB

Ӣ`–нӮМҺҹӮНӢg—ЗӢ`“~ӮӘ‘Ҡ‘ұӮөӮҪҒB

Ӣ`“~ӮМ’·’jӢg—ЗӢ`үӣӮНҒAҗФ•дҺ–ҢҸҒi’үҗb‘ ҒjӮЕ’ҳ–јӮЕӮ ӮйҒBӢ`үӣӮНҒAҢіҳ\14”NҒi1701”NҒjҒAӢV“TӮМҺw“ұӮЙҠЦӮөӮД’әҺgӢАүһ–рӮМ”d–ҒҗФ•д”ЛҺеҗу–м’·ӢйӮЖӮМҠФӮЙҠmҺ·Ӯрҗ¶Ӯ¶ҒA’·ӢйӮ©Ӯз“a’ҶҗnҸқӮрҺуӮҜҒA’·ӢйӮМҗШ• ҢгҒAҢіҳ\15”NҒi1702”NҒjӮЙ‘еҗО“а‘ Ҹ•ҲИүәҗу–мӮМҲвҗbӮзӮЙӮжӮй–{ҸҠӢg—З“@ӮЦӮМ“ўӮҝ“ьӮиӮрҺуӮҜӮД“ўӮҝҺжӮзӮкӮҪҒBҢіҳ\16”NҒi1703”NҒjӮЙӮНӢ`үӣӮМ‘·ӮЙӮ ӮҪӮй“–ҺеӢg—ЗӢ`ҺьӮӘүьҲХӮіӮкӮҪҒB

Қ]ҢЛҺһ‘гҢгҠъ

Ӣ`“~ӮМҺҹ’jӢ`ҸfҒiӢ`үӣӮМ’нҒjӮН“ҢҸрҗ©Ғi“ҢҸрҺҒӮНҺә’¬Һһ‘гӮМӢg—ЗҺҒ•КҸМҒjӮр–јҸжӮБӮДҒAҺq‘·ӮаҠш–{ӮЖӮөӮДҸ«ҢRүЖӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪӮӘҒAӢқ•Ы17”NҒi1732”NҒjҒAӢ`ҸfӮМ‘·ӮЙ“–ӮҪӮйӢ`ӣtӮӘҒAӢ`үӣӮМүЖҢnӮӘҗвӮҰӮДӮўӮйӮұӮЖӮр—қ—RӮЙҒA“ҢҸрүЖӮ©ӮзӢg—ЗүЖӮЦӮМ•ңҗ©Ӯр–Ӣ•{ӮЙҠиӮўҸoӮДӢ–ӮіӮкӮҪҒB

ӮҪӮҫӮөӮұӮМҚДӢ»Ӣg—ЗүЖӮН•АӮЭӮМҠш–{ӮЖӮөӮДӮЕӮ ӮиҒAҚӮүЖӮМҠiҺ®ӮН—^ӮҰӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҲИҢгҒAӢg—ЗүЖӮН–ҫҺЎҲЫҗVӮЬӮЕҠш–{ӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйҒB

—р‘г

Ӣg—З’·ҺҒ

Ӣg—З–һҺҒ

Ӣg—З’еӢ`

Ӣg—З–һӢ`

ҒiҗјҸрӢg—ЗҒjҒi“ҢҸрӢg—ЗҒj

Ӣg—З–һ’е Ғ@Ӣg—З‘ёӢ`

Ӣg—ЗҸrҺҒ Ғ@Ӣg—З’©ҺҒ

Ӣg—ЗӢ`Ҹ® Ғ@Ӣg—ЗҺқ’·

Ӣg—ЗӢ`җ^ Ғ@Ӣg—ЗҺқҸ•

Ӣg—ЗӢ`җM Ғ@Ӣg—ЗӢ`“Ў

Ӣg—ЗӢ`Ңі Ғ@Ӣg—ЗҺқҗҙ

Ӣg—ЗӢ`ӢД Ғ@Ӣg—ЗҺқҚL

Ӣg—ЗӢ`ӢҪҒ@ ҚrҗмӢ`ҚL

Ӣg—ЗӢ`ҲА

Ӣg—ЗӢ`Ҹә

Ӣg—ЗӢ`’и

Ӣg—ЗӢ`–н

Ӣg—ЗӢ`“~

Ӣg—ЗӢ`үӣ

Ӣg—ЗӢ`Һь

үңҸBҒi•җ‘ ҒjӢg—ЗҺҒ

–{җ©ӮНҢ№ҺҒҒBҺOүНӢg—ЗҺҒӮМ“ҜҢnҒB

‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҺl’jҒEӢg—ЗӢ`ҢpӮӘҒAҢZҒE’·ҺҒӮЖ“ҜӮ¶ӮӯҺOүНҚ‘Ӣg—З‘‘Ӯр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮНӮ¶ӮЬӮйҒB’·ҺҒӮӘ“Ҝ‘‘җјҸрӮЙӢ’ӮБӮҪӮМӮЙ‘ОӮөӮДӢ`ҢpӮН“ҢҸрӮр—МӮөҒA‘OҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖӮаҢДӮОӮкӮҪҒB“ҢҸрӮМҸйӮН“ҢҸрҸйӮЕҒAҸкҸҠӮНҢ»ҚЭӮМҗј”цҺsӢg—З’¬йo”nҒiӮЬӮҫӮзӮЯҒjҸйҺRӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮө‘ё”Ъ•Ә–¬ӮЕӮНӢ`ҢpӮМҺqӢg—ЗҢoҺҒӮӘҒuҒiҗјҸрӢg—ЗӮМҒjӢg—З–һҺҒӮМҺqӮЖӮИӮБӮҪҒvҒuҚҶӢg—ЗҒiӢg—ЗӮрҚҶӮ·ҒjҒvӮЖӢLҸqӮіӮкӮДӮўӮйҒB

җҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳҺҒҺx‘°ӮМӢg—ЗҺҒҒi’·ҺҒ—¬ҒjҒBҺOүНӢg—ЗҺҒҒB

җҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳҺҒҺx‘°ӮМӢg—ЗҺҒҒiӢ`Ңp—¬ҒjҒBүңҸBҒi•җ‘ ҒjӢg—ЗҺҒҒB

җҙҳaҢ№ҺҒҲЧӢ`—¬ӮМӢg—ЗҺҒҒB“yҚІӢg—ЗҺҒҒB

Ӣg—ЗҺҒҒiҗҙҳaҢ№ҺҒ‘«—ҳ—¬Ғj

үЖ–дҒ@‘«—ҳ“сӮВҲш

–{җ©

җҙҳaҢ№ҺҒҒiүН“аҢ№ҺҒҒj

үЖ‘c

Ӣg—З’·ҺҒҒiҺOүНӢg—ЗҺҒҒj

Ӣg—ЗӢ`ҢpҒiүңҸBӢg—ЗҺҒҒj

Һн•К

•җүЖ

Һm‘°

Ҹoҗg’n

ҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSӢg—З‘‘

ҺеӮИҚӘӢ’’n

ҺOүНҚ‘

•җ‘ Қ‘

’ҳ–јӮИҗl•Ё

Ӣg—З’еӢ`

Ӣg—З—ҠҚN

Ӣg—ЗӢ`үӣ

ҸгҗҷҚjҢӣ

Һx—¬ҒA•ӘүЖ

•Д‘тҸгҗҷҺҒҒi•җүЖҒЁүШ‘°Ғj

ҚЎҗмҺҒҒi•җүЖҒj

ҺӘ“cҺҒҒi•җүЖҒj

ҚrҗмҺҒҒi•җүЖҒjӮИӮЗ

–{җ©ӮНҢ№ҺҒҒBүЖҢnӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМҲкүЖҢnүН“аҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӮӯӮЮ‘«—ҳҺҒӮМҲк–еӮЕӮ ӮйҒB‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҸҺ’·ҺqҒEӢg—З’·ҺҒӮЁӮжӮСӮ»ӮМ’нҒEӢg—ЗӢ`ҢpӮжӮиҸoӮйҒBҢZҒE’·ҺҒӮМүЖҢnӮНҺOүНӢg—ЗҺҒӮЖӮИӮиҒA’нҒEӢ`ҢpӮМүЖҢnӮрүңҸBӢg—ЗҺҒӮЖӮўӮӨҒB

Ӣg—ЗҺҒӮН‘«—ҳҲк–еӮЙӮЁӮўӮД–ј–еӮЖӮіӮкҒA•ӘүЖӮМҚЎҗмҺҒӮЖӮЖӮаӮЙ‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҳAҺ}ӮЖӮөӮДӮМүЖҠiӮр—LӮөӮҪҒBӮ»ӮМҠiҺ®ӮНҒuҢдҸҠҒi‘«—ҳҸ«ҢRүЖҒjӮӘҗвӮҰӮкӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮкӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖӮЬӮЕҸҺ–ҜӮЙҢҫӮнӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҢҢ–¬ӮӘҗвӮҰӮҪҚЫӮЙӮН‘«—ҳҸ@үЖӮМүЖ“ВӮрҢpҸіӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҗаӮӘҚJҒiӮҝӮЬӮҪҒjӮЙӮНӮ ӮйҒB

ӮҪӮҫҒAҺOүНӮЕӮаүңҸBӮЕӮаүЖҠiӮМҚӮӮіӮЙ•җ—НӮӘ”әӮнӮёҒAүЖү^ӮН’б–АҒA‘е–јӮЖӮөӮДӮМ‘¶‘ұӮН’fӮҪӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө—јҢn“қӮНҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙүЖ–јӮрҢqӮўӮЕӮўӮйҒB

ҺOүНӢg—ЗҺҒ

Ҡҷ‘qҺһ‘гҒA‘«—ҳӢ`ҺҒӮӘҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSӢg—З‘‘ҒiҢ»ҒEҲӨ’mҢ§җј”цҺsӢg—З’¬ҒjӮМ’n“ӘҗEӮр“ҫҒAӮұӮкӮрҸҺ’·ҺqҒE’·ҺҒӮЙҸчӮБӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮй[1]ҒBӢg—З‘‘ӮМӢg—ЗӮМҢкҢ№ӮНҒA‘‘үҖ“аӮМ”Әғc–КҺRҒiӮвӮВӮЁӮаӮДӮвӮЬҒjӮЙү_•кҒi‘еҳaҢҫ—tӮЕҒuӮ«ӮзӮзҒvҒjӮМҚzҺRӮрҢГӮӯӮ©Ӯз—LӮөӮҪӮҪӮЯӮЙӮВӮҜӮзӮкӮҪӮаӮМӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮй[1]ҒB“–ҺһӮМӢg—З‘‘ӮНҢГ–оҚмҗмӮМ“ҢҗјӮЙӮаҚLӮӘӮБӮДӮўӮҪӮҪӮЯҒAҗмӮМ“ҢҗјӮрӮ»ӮкӮјӮкҒu“ҢҸрҒvҒAҒuҗјҸрҒvҒiҸйӮНҢ»ҒEҗј”цҺsҒjӮЖӢж•ӘӮөӮДҢДӮсӮЕӮўӮҪҒB’·ҺҒӮНҗјҸрӮМҗј”цҸйӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮДӮЁӮиҒA’нӮМӢ`ҢpҒiҸйӮНҢ»ҒEҗј”цҺsӢg—З’¬йo”nҒqӮЬӮҫӮзӮЯҒrҸйҺRҒjӮӘ“ҢҸрӮр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮҪӮЯҒA’·ҺҒӮМҢn“қӮНҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖҢДӮОӮкӮйҒBӢ`ҢpӮМҢn“қӮН‘OҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖҢДӮОӮкҒAҢгӮЙүңҸBӮЙҲЪӮБӮДӮўӮйҒB

ҸіӢvӮМ—җҲИҚ~ҒA‘«—ҳҺҒӮНҺOүНҺзҢмӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҺOүНҚ‘“аӮЙ‘ҪӮӯӮМҸҠ—МӮр“ҫӮҪӮӘҒA’·ҺҒӮНҺOүНҚ‘ӮЙ‘ШҚЭӮөӮДӮ»ӮМ’ҶӮЕӮа‘ҚҺwҠцҒEҠД“ВҢ ӮрҲПӮЛӮзӮкӮй—§ҸкӮЙӮ ӮиҒA‘«—ҳҸ@үЖӮ©Ӯзҗ[ӮўҗM—ҠӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮйҒB ’·ҺҒӮМҺqӢg—З–һҺҒӮН‘ҡҢҺ‘ӣ“®ӮЕҲА’B‘Чҗ·ӮЙӮӯӮЭӮөҒA–kҸрҺҒӮЙӮжӮй“ў”°ӮрҺуӮҜӮДҗнҺҖҒBӮ»ӮМҺqӢg—З’еӢ`ӮНҢіҚO3”NҒi1333”NҒjҒAҢг‘зҢн“VҚc•ыӮМҗЁ—Н“ў–ЕӮМ–ҪӮр‘СӮСӮДҸг—Ң“rҸгӮМ‘«—ҳҚӮҺҒӮӘҺOүНҚ‘ӮЙ‘ШҚЭӮөӮҪҚЫҒA’еӢ`ӮНҒu“VҚcӮЙӮВӮўӮДҠҷ‘q–Ӣ•{‘Е“|ӮМӮҪӮЯӮЙ—§ӮҝҸгӮӘӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйҒvӮЖӢӯҚdӮЙҗiҢҫӮөӮҪҒBӮұӮкӮӘҚЕҸI“IӮИҲшӮ«“SӮЖӮИӮБӮДҚӮҺҒӮНҳZ”g—…’T‘иҚUҢӮӮЙ“ҘӮЭҗШӮиҒAҠҷ‘q–Ӣ•{•цүуҢҖӮМҡ…–оҒiӮұӮӨӮөҒjӮЖӮИӮБӮҪҒB

“м–k’©Һһ‘г •ТҸW

“м–k’©Һһ‘гӮ©ӮзҺә’¬Һһ‘гӮЙӮНҒA’еӢ`ӮМҺqӢg—З–һӢ`ӮНҠПүһӮМҸп—җӮЕ‘«—ҳ’јӢ`ӮЙ–Ў•ыӮөҒA’„’j–һ’еӮЖӮЖӮаӮЙҠe’nӮр“]җнҒAҲкҺһ“IӮЙ“м’©ӮЙӮаӢAҸҮӮөӮҪҢгҒAҚЕҸI“IӮЙҺә’¬–Ӣ•{ӮЙҚ~ӮйҒB

Һә’¬Һһ‘г

Ӣg—ЗҺҒҸү‘гҒE’·ҺҒӮМүBӢҸҸҠӮЖӮөӮД’zӮ©ӮкӮҪҠЩӮНҒuҠЫҺRҢдҸҠҒvӮЖҸМӮіӮкӮҪҒBҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒӮМ—јүЖӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢдҲкүЖҒvӮЖҸМӮіӮкӮД•КҠiӮМҲөӮўӮрҺуӮҜӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAӢg—ЗҺҒ“–ҺеӮНӢһ“sӮЙӮ ӮБӮДҸ«ҢRүЖҲк–еӮЖӮөӮДӮМҠiҺ®Ӯр—LӮөҒA•]’иҸOӮМҲкҗlӮЙ‘гҒX”CӮ¶ӮзӮкӮйүЖӮЖӮөӮД–ӢҠtӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBӮЖӮӯӮЙ‘«—ҳҸ«ҢRүЖҲк–еӮМӢg—ЗҺҒӮНҺ®•]’иҸOӮЖӮөӮД‘јҺҒҸoҗgӮМҸoҗў•]’иҸOӮжӮиӮаҸdӮсӮ¶ӮзӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘гҒX“ҜӮ¶Қ‘ӮМҺзҢмӮрҢpӮ®ӮұӮЖӮНӮИӮӯҒAҺзҢм—МҚ‘ӮрҢ`җ¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB

–һӢ`ҒE–һ’е•ғҺqӮӘ–{Ӣ’’nӮМӢg—З‘‘Ӯр—ҜҺзӮЙӮөӮДӮўӮйҠФӮЙҒA–һӢ`ӮМҺl’jӢg—З‘ёӢ`ӮӘӢg—З‘‘ӮМ“ҢҸрӮрүҹ—МӮөҒA“ҢҸрӢg—ЗҺҒҒiҢгҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒҒjӮЖӮөӮДҺ©—§Ӯ·ӮйӮЖӮўӮӨҺ–ҢҸӮӘӢNӮ«ӮйҒBҲИҢгҒA‘ёӢ`ӮМ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖҒAҗјҸрӮЙҗЁ—НӮрҢА’иӮіӮкӮҪ–һ’еӮМҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖӮНҒAҢЭӮўӮЙҗі“қҗ«ӮрҺе’ЈӮөӮ ӮБӮДҸчӮзӮёҒAүһҗmӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДӮНҗјҸрүЖӮМӢg—ЗӢ`җ^ӮӘ“ҢҢRҒA“ҢҸрүЖӮМӢg—ЗӢ`“ЎӮӘҗјҢRӮЙӮ»ӮкӮјӮк‘®ӮөӮДҗнӮӨӮИӮЗҒA—јҺТӮМҺq‘·ӮН–с1җўӢIӮЙӮнӮҪӮБӮДҚR‘ҲӮрҢJӮиҚLӮ°ӮҪҒB

җнҚ‘Һһ‘г

җнҚ‘Һһ‘гӮМҺOүНӢg—ЗҺҒӮНҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`җMӮӘүiҗі5”NҒi1508”NҒjӮМ‘«—ҳӢ`вeӮМҸ«ҢR•ңӢAӮЙҢчҗСӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮөӮДҺOүНҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪӮЖӮ·Ӯйҗа[2]ӮӘӮ ӮиҒAӮЬӮҪҒAҲАҸЛҸј•ҪүЖӮМҸј•ҪҗM’үӮЙ•ОжҒӮрҺцӮҜӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒB

ӮҫӮӘҒA‘S‘МӮЖӮөӮДӮНҗЁ—НӮӘҗUӮйӮнӮИӮ©ӮБӮҪҸгӮЙҒAҗјҸрӢg—ЗҺҒӮЖ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЙ•Ә—фӮөӮҪ“а•”ҚR‘ҲӮӘҺы‘©ӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒAүЖү^ӮрҲк’iӮЖ’б–АӮіӮ№ӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҠФӮЙҒAҸҺ—¬ӮЕӮ ӮйҸxүНҺзҢмҚЎҗмҺҒӮ©ӮзӮМҲі”—ӮрҺуӮҜӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`ӢДӮМҚ ӮЕӮ ӮиҒAү“Қ]Қ‘ӮМӢ’“_ӮЕӮ ӮйҲшҠФ‘‘Ӯр’DӮнӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҺOүНӮЕӮаӢg—ЗҺҒӮ©Ӯз•ОжҒӮрҺуӮҜӮй—§ҸкӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҲАҸЛҸј•ҪүЖӮӘ‘д“ӘӮ·ӮйҒBӮИӮЁҒAҸј•ҪҗҙҚNӮН“ҢҸрҸј•ҪӮМӢg—ЗҺқҗҙӮМ•ОжҒӮрҒAҸј•ҪҚL’үӮНҺқҗҙӮМ‘§ҺqӮЕӮ ӮйӢg—ЗҺқҚLӮМ•ОжҒӮрҺуӮҜӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮӘӮ ӮйҒB

ӮжӮӨӮвӮӯ“Ҝ‘°ҚR‘ҲӮМӢрӮрҢеӮБӮҪ“ҢҸрҒEҗјҸр—јүЖӮНҒA“ҢҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗҺқҚLӮӘҗјҸрӢg—ЗӮМӢg—ЗӢ`ҲАӮр—{ҺkҺqӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҢ`ӮЕҳaӢcӮрҗ¬—§ӮіӮ№ҒA’·”NӮМҚR‘ҲӮЙҸIҺ~•„Ӯр‘ЕӮБӮҪҒBӢқҳ\ҒE“V•¶Ҹү”NҠФӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӢ`ҲАӮНҚЎҗмҺҒӮЦӮМ‘ОҚRҸгҒA“ҜӮ¶ӮӯҚЎҗмҺҒӮЖҚR‘Ҳ’ҶӮЙӮ ӮБӮҪ”ц’ЈҚ‘ӮМҗD“cҺҒӮЙүБ’SӮөҒA–hүq‘Мҗ§Ӯрҗ®ӮҰӮДӮўӮӯҒBӮИӮЁҒAҚЎҗмҺҒӮМҢn•ҲӮ©ӮзҚЎҗмҺҒҗeӮМ’·Ҹ—ӮӘӢg—ЗӢ`ӢДӮМҗіҺәӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ”»–ҫӮөӮДӮўӮй‘јҒAҚЎҗмҺҒӮМҢҢӮрҲшӮўӮДӮўӮИӮў‘ӨҺәӮМҺqӮЕӮ ӮйӢ`ҲАӮӘ“ҢҸрӢg—ЗӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҗјҸрӢg—ЗӮМүЖ“ВӮрӮа–]ӮсӮЕҗјҸрӢg—ЗӮМҸdҗbӮЖ‘ҲӮБӮҪҢ`җХӮӘӮ ӮиҒAҚЎҗмҺҒӮЙӢЯӮўҸdҗbӮЙ‘ОҚRӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҺz”gҺҒӮвҗD“cҺҒӮЖҢӢӮсӮҫүВ”\җ«ӮаҺw“EӮіӮкӮДӮўӮйҒB

ӮөӮ©ӮөҒA’·”NӮМҚR‘ҲӮЕҗҠ‘ЮӮіӮ№ӮҪүЖү^ӮМүс•ңӮЬӮЕӮЙӮНҺҠӮзӮёҒA“V•¶18”NҒi1549”NҒjӮЙҚЎҗмӢ`ҢіӮМ–ТҚUӮЙ”s‘ЮӮ·ӮйҒB•ЯӮзӮҰӮзӮкӮҪӢ`ҲАӮМҗg•ҝӮНҸxүНӮЙ—}—ҜӮіӮкӮҪҒBҗјҸрӢg—ЗҺҒӮрҢpӮўӮЕӮўӮҪӢ`ҲАӮМ’нӢg—ЗӢ`ҸәӮНҒAҚЎҗмҺҒӮЙ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮаӮ ӮнӮ№ӮДҢpӮ®ӮжӮӨ–ҪӮ¶ӮзӮкҒA“ҢҗјӮМӢg—ЗҺҒӮНӮұӮӨӮөӮД“ҜҲкү»ӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҚЎҗмҺҒӮЦӮМ—к‘®җ«ӮМҚӮӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮҪӮҫӮөҒAҸ¬—СӢPӢv•FӮН“V•¶23”NҒi1554”NҒjӮЙӮНҲк’UӢ–ӮіӮкӮДӢ`ҲАӮӘ—јӢg—ЗҺҒӮрҢpӮўӮҫӮаӮМӮМҒAҚOҺЎҢі”NҒi1555”NҒjӮЙҚД“xҚЎҗмҺҒӮЙ”ҫҠшӮр–|ӮөӮҪҢӢүКҒAӢ`ҸәӮӘҢpӮўӮҫӮаӮМӮЖӮ·ӮйҗаӮрҸoӮөӮДӮўӮйҒB

ӮИӮЁҒA“–ҺһӮМҚЎҗмҺҒӮЙӮЖӮБӮДӮНӢg—ЗҺҒӮМ‘¶ҚЭӮН”YӮЭӮМҺнӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB“V•¶18”N9ҢҺ5“ъ•tӮЕҚЎҗмӢ`ҢіӮМҸdҗbӮЕӮ Ӯй‘ҫҢҙҗбҚЦӮӘӢg—ЗӢ`ҲАӮЙҸ[ӮДӮҪҸ‘ҸуӮНҒAӢ`ҲАӮрҒuҢдү®Ң`—lҒvӮЖҢДӮсӮҫҸгӮЙҲ¶җжӮаӢ`ҲА–{җlӮЕӮНӮИӮӯҒuҗјҸрҸ”ҳVҒvӮ·ӮИӮнӮҝӢ`ҲАӮМүЖҳVҲ¶ӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBҢ»ҺАӮМҗўҠEӮЕӮНҚЎҗмҺҒӮНҸxү“ҺOӮМ3Ӯ©Қ‘ӮрҺx”zӮөӮДӢg—ЗҺҒӮрҸ]‘®үәӮЙ’uӮўӮДӮўӮйӮЙӮаҠЦӮнӮзӮёҒAҸ‘ҺD—зӮМҗўҠEӮЕӮНҗбҚЦӮНӢ`ҲАӮМ”ҶҗbҒiүЖ—ҲӮМүЖ—ҲҒjӮЖӮөӮДҗUӮй•‘ӮнӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB

ӮЖӮұӮлӮӘҒAүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮЕӢ`ҢіӮӘ“ўӮҝҺжӮзӮкҒAҺOүНҚ‘ӮМҺx”zӮр–ЪҺwӮ·Ҹј•ҪүЖҚNҒiӮМӮҝӮМ“ҝҗмүЖҚNҒjӮЖӢ`ҸәӮН‘О—§Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBӢ`ҸәӮН‘P–ҫ’зӮМҗнӮўӮв“Ў”g“лӮМҗнӮўӮрҢoӮДҒAүЖҚNӮЙҚ~•ҡӮ·ӮйҒBүiҳ\6”NҒi1563”NҒjҒAҺOүНҲкҢьҲкқ„ӮӘ–u”ӯӮ·ӮйӮЖҲкҢьҲкқ„•ыӮЙүБ’SӮөӮДҒAҚДӮСүЖҚNӮЖҗнӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӢ`ҸәӮН”jӮкҒAҺOүНҚ‘ӮрҸo–zӮөҒAүЖҚNӮНҗјҸрӢg—ЗүЖӮМүЖ“ВӮаӢ`ҲАӮЙ‘Ҡ‘ұӮіӮ№ӮҪҒB

Ӣ`ҸәӮНҗD“cҗM’·ӮМҺьҗщӮЙӮжӮиҒA”ц’ЈҺзҢмӮМҺz”gҺҒӮЁӮжӮСӮ»ӮМҲк–еӮМҗОӢҙҺҒӮЖ“Ҝ–ҝӮрҢӢӮФӮЬӮЕӮЙ‘ҶӮ¬’…ӮҜӮҪӮӘҒAҺz”gӢ`ӢвӮЖҗИҺҹӮрҸ„Ӯй‘ҲӮўӮрӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒBҺz”gҺҒӮаӮЬӮҪҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖҲк–е’ҶҸ«ҢRүЖӮвӢg—ЗҺҒӮЙ•АӮФ–ј‘°ӮЕӮ ӮБӮҪҒB

Қ]ҢЛҺһ‘г‘OҠъ

Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮНҒAӢ`ҲАӮМҺqӢ`’иӮӘҸј•ҪҗҙҚNӮМ–…Ӯр•кӮЖӮөӮДӮўӮҪҠЦҢWӮЕ“ҝҗмҺҒӮЙҺжӮи—§ӮДӮзӮкҒAӮ»ӮМҺqӢ`–нӮМ‘гӮЙҺҠӮиӢҢӢg—З‘‘“аӮЕ3,000җОӮр—МӮөӮДҒAҚӮүЖӮМүЖҠiӮр•t—^ӮіӮкӮҪҒBӮұӮкҲИҚ~ӮМӢg—ЗҺҒӮНҒAҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮМӢV“TҠЦҢWӮрҺжӮиҺdҗШӮйүЖӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйҒB

Ӣ`–нӮМҺҹӮНӢg—ЗӢ`“~ӮӘ‘Ҡ‘ұӮөӮҪҒB

Ӣ`“~ӮМ’·’jӢg—ЗӢ`үӣӮНҒAҗФ•дҺ–ҢҸҒi’үҗb‘ ҒjӮЕ’ҳ–јӮЕӮ ӮйҒBӢ`үӣӮНҒAҢіҳ\14”NҒi1701”NҒjҒAӢV“TӮМҺw“ұӮЙҠЦӮөӮД’әҺgӢАүһ–рӮМ”d–ҒҗФ•д”ЛҺеҗу–м’·ӢйӮЖӮМҠФӮЙҠmҺ·Ӯрҗ¶Ӯ¶ҒA’·ӢйӮ©Ӯз“a’ҶҗnҸқӮрҺуӮҜҒA’·ӢйӮМҗШ• ҢгҒAҢіҳ\15”NҒi1702”NҒjӮЙ‘еҗО“а‘ Ҹ•ҲИүәҗу–мӮМҲвҗbӮзӮЙӮжӮй–{ҸҠӢg—З“@ӮЦӮМ“ўӮҝ“ьӮиӮрҺуӮҜӮД“ўӮҝҺжӮзӮкӮҪҒBҢіҳ\16”NҒi1703”NҒjӮЙӮНӢ`үӣӮМ‘·ӮЙӮ ӮҪӮй“–ҺеӢg—ЗӢ`ҺьӮӘүьҲХӮіӮкӮҪҒB

Қ]ҢЛҺһ‘гҢгҠъ

Ӣ`“~ӮМҺҹ’jӢ`ҸfҒiӢ`үӣӮМ’нҒjӮН“ҢҸрҗ©Ғi“ҢҸрҺҒӮНҺә’¬Һһ‘гӮМӢg—ЗҺҒ•КҸМҒjӮр–јҸжӮБӮДҒAҺq‘·ӮаҠш–{ӮЖӮөӮДҸ«ҢRүЖӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪӮӘҒAӢқ•Ы17”NҒi1732”NҒjҒAӢ`ҸfӮМ‘·ӮЙ“–ӮҪӮйӢ`ӣtӮӘҒAӢ`үӣӮМүЖҢnӮӘҗвӮҰӮДӮўӮйӮұӮЖӮр—қ—RӮЙҒA“ҢҸрүЖӮ©ӮзӢg—ЗүЖӮЦӮМ•ңҗ©Ӯр–Ӣ•{ӮЙҠиӮўҸoӮДӢ–ӮіӮкӮҪҒB

ӮҪӮҫӮөӮұӮМҚДӢ»Ӣg—ЗүЖӮН•АӮЭӮМҠш–{ӮЖӮөӮДӮЕӮ ӮиҒAҚӮүЖӮМҠiҺ®ӮН—^ӮҰӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҲИҢгҒAӢg—ЗүЖӮН–ҫҺЎҲЫҗVӮЬӮЕҠш–{ӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйҒB

—р‘г

Ӣg—З’·ҺҒ

Ӣg—З–һҺҒ

Ӣg—З’еӢ`

Ӣg—З–һӢ`

ҒiҗјҸрӢg—ЗҒjҒi“ҢҸрӢg—ЗҒj

Ӣg—З–һ’е Ғ@Ӣg—З‘ёӢ`

Ӣg—ЗҸrҺҒ Ғ@Ӣg—З’©ҺҒ

Ӣg—ЗӢ`Ҹ® Ғ@Ӣg—ЗҺқ’·

Ӣg—ЗӢ`җ^ Ғ@Ӣg—ЗҺқҸ•

Ӣg—ЗӢ`җM Ғ@Ӣg—ЗӢ`“Ў

Ӣg—ЗӢ`Ңі Ғ@Ӣg—ЗҺқҗҙ

Ӣg—ЗӢ`ӢД Ғ@Ӣg—ЗҺқҚL

Ӣg—ЗӢ`ӢҪҒ@ ҚrҗмӢ`ҚL

Ӣg—ЗӢ`ҲА

Ӣg—ЗӢ`Ҹә

Ӣg—ЗӢ`’и

Ӣg—ЗӢ`–н

Ӣg—ЗӢ`“~

Ӣg—ЗӢ`үӣ

Ӣg—ЗӢ`Һь

үңҸBҒi•җ‘ ҒjӢg—ЗҺҒ

–{җ©ӮНҢ№ҺҒҒBҺOүНӢg—ЗҺҒӮМ“ҜҢnҒB

‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҺl’jҒEӢg—ЗӢ`ҢpӮӘҒAҢZҒE’·ҺҒӮЖ“ҜӮ¶ӮӯҺOүНҚ‘Ӣg—З‘‘Ӯр–{Ӣ’ӮЖӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮНӮ¶ӮЬӮйҒB’·ҺҒӮӘ“Ҝ‘‘җјҸрӮЙӢ’ӮБӮҪӮМӮЙ‘ОӮөӮДӢ`ҢpӮН“ҢҸрӮр—МӮөҒA‘OҠъ“ҢҸрӢg—ЗҺҒӮЖӮаҢДӮОӮкӮҪҒB“ҢҸрӮМҸйӮН“ҢҸрҸйӮЕҒAҸкҸҠӮНҢ»ҚЭӮМҗј”цҺsӢg—З’¬йo”nҒiӮЬӮҫӮзӮЯҒjҸйҺRӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮҫӮө‘ё”Ъ•Ә–¬ӮЕӮНӢ`ҢpӮМҺqӢg—ЗҢoҺҒӮӘҒuҒiҗјҸрӢg—ЗӮМҒjӢg—З–һҺҒӮМҺqӮЖӮИӮБӮҪҒvҒuҚҶӢg—ЗҒiӢg—ЗӮрҚҶӮ·ҒjҒvӮЖӢLҸqӮіӮкӮДӮўӮйҒB

ҚЎҗмҺҒ

ҚЎҗмҺҒҒiӮўӮЬӮӘӮнӮөҒj

“ъ–{ӮМ•җүЖҒB

–{җ©ӮНҢ№ҺҒӮЕҒAүЖҢnӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӮРӮЖӮВүН“аҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӢӮӮЮ‘«—ҳҺҒҢдҲкүЖҒEӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЙӮ ӮҪӮйҒBӢg—ЗүЖӮН‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҗe‘°ӮЕӮ Ӯи‘«—ҳҸ@үЖӮМҢpҸіҢ Ӯр—LӮөӮДӮЁӮиҒAҺz”gүЖӮв”©ҺRүЖӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯй‘јӮМ‘«—ҳҲк–еҸ”үЖӮЖӮН•КҠiӮМ’nҲКӮЙӮ ӮБӮҪҒBҚЎҗмүЖӮНӮ»ӮМ•ӘүЖӮЖӮөӮДҒAҸxүНӮМҺзҢмӮЙ‘гҒX”C–ҪӮіӮкӮҪҒBӮіӮзӮЙү“Қ]ҺзҢмүЖӮа•Ә—¬Ӯ·ӮйҒBҸүҠъӮМ•ӘүЖӮЕӮ ӮйҚЎҗмҠЦҢыүЖӮН–Ӣ•{ӮМ•тҢцҸOӮЕӮ ӮБӮҪҒB

үЖ–дҒ@‘«—ҳ“сӮВҲш—ј

–{җ©

җҙҳaҢ№ҺҒӢ`үЖ—¬

үЖ‘c

ҚЎҗмҚ‘ҺҒ

Һн•К

•җүЖ

Һm‘°

Ҹoҗg’n

ҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSҚЎҗм‘‘

ҺеӮИҚӘӢ’’n

ҸxүНҚ‘

ү“Қ]Қ‘

’ҳ–јӮИҗl•Ё

ҚЎҗм—№Ҹr

ҚЎҗм”Н’ү

ҚЎҗмӢ`’ү

ҚЎҗмҺҒҗe

ҚЎҗмӢ`Ңі

ҚЎҗмҺҒҗ^

Һx—¬ҒA•ӘүЖ

•iҗмҺҒҒi•җүЖҒj

–xүzҺҒҒEҗЈ–јҺҒҒi•җүЖҒj

Ҡ—ҢҙҺҒҒi•җүЖҒj

ҠT—v

‘OҸqӮМӮЖӮЁӮиҒAҚЎҗмүЖӮН‘«—ҳҲк–еӮЙӮЁӮўӮД–ј–еӮЖӮіӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҗe‘°ӮЖӮөӮДӮМүЖҠiӮр—LӮөҒAҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮ©ӮзҢдҲкүЖӮЖӮөӮДӢцӮіӮкӮҪӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЙӮ ӮҪӮйҒBҒuҢдҸҠҒi‘«—ҳҸ«ҢRүЖҒjӮӘҗвӮҰӮИӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮИӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙҒA‘«—ҳҸ@үЖҒiҺә’¬Ҹ«ҢRүЖҢn“қҒjӮМҢҢ–¬ӮӘ’fҗвӮөӮҪҸкҚҮӮЙӮНӢg—ЗүЖӮН‘«—ҳҸ@үЖӮЖҗӘҲО‘еҸ«ҢRҗEӮМҢpҸіҢ ӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·Ӯй“Б•КӮИүЖ•ҝӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮа“`ӮнӮйҒBӢg—ЗүЖӮ©ӮзӮНҺзҢмӮЁӮжӮСҠЗ—МӮвҺҳҸҠҸҠҺiӮӘ1җlӮаҸoӮДӮўӮИӮўӮМӮНӮұӮМӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒiӮұӮкӮзӮМ–рҗEӮНҒuүЖҗbӮМҺdҺ–ҒvӮЕӮ ӮиҒA‘«—ҳҸ@үЖӮМҢpҸіҢ ӮрҺқӮВүЖӮМҺТӮНҠЗ—МӮИӮЗӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйҗg•ӘӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒjҒBӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЕӮ ӮйҚЎҗмүЖӮНҺзҢмӮвҺҳҸҠҸҠҺiӮр–ұӮЯӮҪҒBҢRҢчӮЙӮжӮи•ӣҸ«ҢRӮМҸМҚҶӮрӮдӮйӮіӮкӮҪҚЎҗм”НҗӯӮМҺq”Н’үӮНүiӢқӮМ—җӮМҗнҢчӮЙӮжӮБӮДҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮ©Ӯз”ЮӮЖӮ»ӮМҺq‘·ҲИҠOӮМҚЎҗмҗ©ӮМҺg—pӮрӢЦӮ¶ӮйӮЖӮ·ӮйҒu“VүәҲк•cҺҡҒvӮМ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮҪӮҪӮЯ“ъ–{Ҡe’nӮЕүhӮҰӮДӮўӮҪҚЎҗмҗ©ӮаҸxүНҺзҢмүЖӮМӮЭӮЖӮИӮБӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA”Н’ү–vҢгӮЙҲкҺһҠъҸ@үЖӮМ’nҲКӮр‘ҲӮӨ—§ҸкӮЙӮ ӮБӮҪҸ¬ҺӯҺҒӮЙӮНӮ»ӮМҢгӮа–ңҲкӮМҚЫӮМүЖ“ВҢpҸіӮМ—LҺ‘ҠiҺТӮЖӮөӮДҚЎҗмҗ©ӮрӢ–ӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮ·ӮйҢӨӢҶӮаӮ Ӯй[1]ҒB

ҸxүНҚЎҗмүЖҒFҸxүНҺзҢмҗEӮр‘гҒXҢpҸіӮөӮҪ’„—¬ҒB–{ҚeӮЕӢLҸqҒB

ү“Қ]ҚЎҗмүЖҒF1.ӮМ•ӘүЖӮЕҒAү“Қ]ӮЙҸҠ—МӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЎҗм’еҗўҒi—№ҸrҒjӮр‘cӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҗЈ–јҺҒӮрҺQҸЖҒB

”м‘OҚЎҗмүЖҒF“ҜӮ¶Ӯӯ1.ӮМ•ӘүЖӮЕҒA”м‘OӮЙҸҠ—МӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЎҗм’ҮҸHӮр‘cӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҺқүiҺҒӮрҺQҸЖҒB

үЖ“`

Ҡҷ‘qҺһ‘г

ҚЎҗмҺҒ”ӯҸЛ’n”иҒiҲӨ’mҢ§җј”цҺsҒj

‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҸҺ’·ҺqӮЖӮөӮДӢg—ЗүЖӮрӢ»ӮөӮҪӢg—З’·ҺҒӮМ2’jӮЕӮ ӮйҚ‘ҺҒӮӘҒAӢg—ЗҺҒӮМҸҠ—МӮ©ӮзҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSҚЎҗм‘‘ҒiӮўӮЬӮӘӮнӮМӮөӮеӮӨҒAҢ»ҚЭӮМҲӨ’mҢ§җј”цҺsҚЎҗм’¬Һь•УҒjӮр•Ә—^ӮіӮкӮД–{ҠСӮЖӮөҒAҚЎҗмҺlҳYӮрҸМӮөӮҪӮМӮЙҺnӮЬӮйҒiӮ ӮйӮўӮНҚ‘ҺҒӮН’·ҺҒӮМүҷӮЕҒA—{ҺqӮЙӮИӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮӨҒjҒBҢ»ҚЭҒAҗј”цҺsҚЎҗм’¬ӮЙӮНҲӨ’mҢ§ӮЙӮжӮБӮДҢҡӮДӮзӮкӮҪҚЎҗмҺҒ”ӯҸЛ’nӮМҗО”иӮӘӮ ӮйҒB

Ӣg—ЗҺҒҒEҚЎҗмҺҒӮМ‘cӮЕӮ ӮБӮҪ’·ҺҒӮНҒA‘«—ҳүЖ‘y—МӮрҢpӮўӮҫ‘ЧҺҒӮМҢZӮЙӮ ӮҪӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒAӢg—ЗҺҒӮЙҺҹӮ®‘«—ҳҲк–еӮЖӮөӮДҸdӮ«ӮрӮИӮөҒAҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢдҲкүЖҒvӮЖҸМӮіӮкӮД•КҠiӮМҲөӮўӮрҺуӮҜӮҪӮұӮЖӮвҒAҒuҢдҸҠӮӘҗвӮҰӮкӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮкӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖӮўӮӨҸҳ—сҠПӮӘҗlҒXӮМҠФӮЙ’и’…ӮөӮҪӮМӮаҒAӮұӮӨӮөӮҪ”wҢiӮӘӮ ӮБӮДӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҢ»ҺАӮЙӮНҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮЙӮН‘ҪӮӯӮМ•КүЖӮӘ‘ҪӮӯӮ ӮиҒAӢg—ЗҺҒӮӘӮ»ӮӨӮөӮҪүЖҢnӮрүҹӮөӮМӮҜ‘«—ҳ–{үЖӮрҢpӮ°ӮйүВ”\җ«ӮНҢАӮиӮИӮӯ’бӮ©ӮБӮҪҒB

“м–k’©Һһ‘гӮ©ӮзҺә’¬Һһ‘г

Ҡҷ‘q–Ӣ•{–Е–SӮ©ӮзҢҡ•җӮМҗVҗӯӮрҢoӮйҚ ӮЙӮНҒAҚ‘ҺҒӮМ‘·ҒiҠоҺҒӮМ’·’jҒjӮЕӮ ӮйҚЎҗм—ҠҚ‘ӮӘҺlҗlӮМ’н[’ҚҺЯ 1]ӮвҺq’BӮр—ҰӮўӮД‘«—ҳ‘ёҺҒӮМ–k’©•ыӮЙ‘®ӮөҒAҠe’nӮЕҗнҢчӮрӢ“Ӯ°ӮҪҒB—ҠҚ‘ӮН’Ҷҗж‘гӮМ—җӮМҚЫӮМҸ¬–й’ҶҺRҚҮҗнӮЙӮД–kҸрҺһҚs•ыӮМ–јүz–MҺһӮр“ўӮҝҺжӮйҢчҗСӮрӢ“Ӯ°ӮҪӮӘҒA‘Ҡ–НҗмӮМҚҮҗнӮЕҺO’нӮМ—ҠҺьӮЖӢӨӮЙҗнҺҖҒA“с’нӮМ”Н–һӮаҸ¬ҺиҺwҢҙӮМҗнӮўӮЕҗнҺҖӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮұӮкӮзӮМҢчҗСӮЙӮжӮиҒA—ҠҚ‘ӮМҺq—Ҡ’еӮН’OҢгҒE’A”nҒEҲц”ҰӮМҺзҢмӮЙ”CӮәӮзӮкӮҪҒBӮЬӮҪ—ҠҚ‘ӮМ––’нӮЕҒA‘ёҺҒӢЯӮӯӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪ”НҚ‘ӮаҸxүНҒEү“Қ]ӮМҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒB ҠПүһӮМҸп—җӮЙҚЫӮөӮДҒA”НҚ‘ӮМ’„’j”НҺҒӮН‘ёҺҒ•ыӮЙ‘®ӮөӮДҢчӮр—§ӮДҒAҸxүНҺзҢмҗEӮрҢpҸіҒB”НҺҒӮМҢn“қӮӘҚЎҗмҺҒ’„—¬ӮЖӮөӮДҸxүНҺзҢмӮрҗўҸPӮөӮҪҒBҸxүНҺзҢмӮЕӮ ӮйҚЎҗмҺҒӮНӢ«ӮрҗЪӮ·ӮйҠЦ“ҢҢц•ы—МӮрҠДҺӢӮ·Ӯй–рҠ„ӮрҸ«ҢRүЖӮ©Ӯз•үӮнӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮаӮўӮӨҒB

ҚЎҗмҺҒӮМҠфҗlӮ©ӮНҺә’¬–Ӣ•{ӮМҺҳҸҠӮМ’·ҠҜӮЙӮа”C–ҪӮіӮкӮйӮИӮЗҒAҺz”gҺҒҒE”©ҺRҺҒҒEҚЧҗмҺҒҒEҲкҗFҺҒҒEҺR–јҺҒҒEҗФҸјҺҒҒEӢһӢЙҺҒҒE“yҠтҺҒӮзӮЖӮЖӮаӮЙ–Ӣ•{ӮМҸhҳVӮМҲкҗlӮаӮВӮЖӮЯӮҪҒB

ӮЬӮҪҒA”НҺҒӮМ’нӮЕ”м‘OҺзҢмӮМ’еҗўҒi—№ҸrҒjӮНҠЗ—МӮМҚЧҗм—Ҡ”VӮЙӮжӮиӢгҸB’T‘иӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйӮЖҒA“м’©җЁ—НӮМӢӯӮ©ӮБӮҪӢгҸBӮр•Ҫ’иӮ·ӮйҺ–ӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮӘҒA‘«—ҳӢ`–һӮ©ӮзӮН—№ҸrӮМҗЁ—НӮв–јҗәӮМҚӮӮЬӮиӮрүхӮӯҺvӮнӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪ—lӮЕӮ ӮйҒBӮвӮӘӮД‘е“аӢ`ҚOӮӘӢ“•әӮ·ӮйүһүiӮМ—җӮӘ–u”ӯӮ·ӮйӮӘҒAҲкҺһӮұӮкӮЙүБ’SӮ·Ӯй“®Ӯ«ӮрҢ©Ӯ№ӮҪҠҷ‘qҢц•ыӮМ‘«—ҳҺҒ–һӮр— ӮЕ•°Ӯ«•tӮҜӮҪӮМӮӘ—№ҸrӮЕӮ ӮйҒAӮЖӮМӢ^”OӮрҠ|ӮҜӮзӮкӮҪҒB“ў”°ӮМ‘ОҸЫӮЙӮИӮйӮЖӮұӮлӮрҸгҗҷҢӣ’иӮҪӮҝӮМҸ•–ҪҠҲ“®ӮӘҺАӮрҢӢӮСҒAӢ`–һӮЦӮМҸг—ҢҺУҚЯӮЕҺНӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө’ҶүӣҗӯҠEӮ©Ӯз’ЗӮнӮкӮҪӮкӮҪҸгӮЙҒAү“Қ]”јҚ‘ӮМҺзҢмӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒiҺcӮиӮМ”јҚ‘ӮМҺзҢмӮН’нӮМҚЎҗм’ҮҸHҒjҒBӮ»ӮМҺq‘·ӮНҺзҢмҗEӮрҺz”gҺҒӮЙҸчӮБӮҪҢгӮНҸxүНӮЙ“y’…ӮөҸxүНҚЎҗмүЖӮЙҺdӮҰӮҪҒB

җнҚ‘Һһ‘г

ҚЎҗмӢ`ҢіӮМ”nҲуӮЙ•`Ӯ©ӮкӮҪҗФ’№–дҒuҚЎҗмҗФ’№Ғv

җнҚ‘Һһ‘гӮМ15җўӢI––ӮЙҺҠӮиҒA”Ң•ғҲЙҗЁҗ·ҺһҒi–kҸр‘Ғү_ҒjӮМҸ•ӮҜӮЕүЖ“В‘ҲӮўӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪҺҒҗeӮНҒA–S•ғӢ`’үӮМ‘гӮЙ“ЪҚБӮөӮДӮўӮҪү“Қ]ӮЦӮМҚДҗNҚUӮрҺҺӮЭӮҪҒBӮ»ӮМҢӢүКҒA“G‘ОӮ·ӮйҺz”gҺҒӮр”rӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮДү“Қ]ҺзҢмҗEӮрҠl“ҫӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒAҚb”гҚ‘ӮМ—җҚ‘Ҹу‘ФӮЙүо“ьӮөҒAҚb”гҗјҢSӮМҚ‘ҸO‘еҲдҺҒӮрҸ]‘®ӮіӮ№ӮДӮўӮйҒB—МҚ‘“қҺЎӮЙӮЁӮўӮДӮН•ӘҚ‘–@ҒuҚЎҗмүј–ј–Ъҳ^ҒvӮр’иӮЯӮДҒAҚЎҗмҺҒӮрҗнҚ‘‘е–јӮЙ”ӯ“WӮіӮ№ӮҪҒBҸx•{ӮЙӮН—вҗтҲЧҳaӮИӮЗҗн—җӮр”рӮҜӮҪҢцүЖӮӘүәҢьӮөҒA•¶ү»“IӮЙӮаү~ҸnӮөӮҪҺһ‘гӮрҢ}ӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB

ҺҒҗe–vҢгӮНҗіҺәҺхҢj“тӮӘ’„’jҒEҺҒӢPӮрҢгҢ©ӮөӮҪҒB“V•¶5”NҒi1536”NҒj3ҢҺ17“ъӮЙҺҒӢPҒE•FҢЬҳYӮӘҺҖӢҺӮ·ӮйӮЖҒAҺҒӢPӮМ’нӮЕҸoүЖӮөӮДӮўӮҪҢәҚLҢb’TӮЖҗсҠxҸі–FӮМҠФӮЕүЖ“В‘ҲӮўҒuүФ‘qӮМ—җҒvӮӘ–u”ӯӮ·ӮйҒBүФ‘qӮМ—җӮНҗсҠxҸі–FӮӘҗ§ӮөҒAҚЎҗмӢ`ҢіӮЖүь–јӮөӮДҚЎҗмүЖӮМ“–ҺеӮЖӮИӮйҒBӢ`ҢіҠъӮЙӮНӮ»ӮкӮЬӮЕ“G‘ОӮөӮДӮўӮҪҚb”гӮМ•җ“cҺҒӮЖҳa–rӮөӮДҚbҸx“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкҒAӮұӮкӮЙӮжӮиҚЎҗмҺҒӮЖ‘Ҡ–НӮМҢг–kҸрҺҒӮЖӮМҠЦҢWӮрҲ«ү»ӮіӮ№ҒAҒuүН“ҢӮМ—җҒvӮрҲшӮ«ӢNӮұӮ·ҒBүН“ҢӮМ—җӮН•җ“cҺҒӮМ“–ҺеҒE•җ“cҗ°җMҒiҗMҢәҒjӮМ’ҮүоӮаӮ ӮиҚЎҗмҒEҢг–kҸрҺҒҠФӮЕӮН“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкҒAӮіӮзӮЙ•җ“cҺҒӮЖҢг–kҸрҺҒӮМҠФӮЕӮаҚb‘Ҡ“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкӮДӮЁӮиҒAҺOҺТӮМҠЦҢWӮНҒAҚb‘ҠҸxҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮЙ”ӯ“WӮ·ӮйҒB

Ӣ`ҢіӮНҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮр”wҢiӮЙҺOүНҗiҸoӮЙ—НӮр’ҚӮ¬ҒAҺг‘Мү»ӮөӮҪҺOүНҚ‘ӮМҸј•ҪҺҒӮрҸ]‘®ӮіӮ№ӮҪӮЩӮ©ҒA“ҜӮ¶Ӯӯ”ц’ЈӮМҗD“cҺҒӮЖҒuҲАҸйҚҮҗнҒvҒuҸ¬“ӨҚвӮМҗнӮўҒvӮИӮЗӮрҗнӮўҒAҺOүНӮ©ӮзҗD“cҺҒӮр’чӮЯҸoӮ·ӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪҒBҸј•ҪҺҒӮМ“–ҺеӮЕӮ ӮйҸј•ҪҢіҚNҒi“ҝҗмүЖҚNҒjӮН–Ӣ•{ӮМ•тҢцҸOӮЕҸxүНҚЎҗмҺҒӮМҸdҗbӮЕӮаӮ ӮБӮҪҚЎҗмҠЦҢыүЖӮ©ӮзҗіҺәӮрҢ}ӮҰӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҒAҸxүНҒEү“Қ]ҒEҺOүНӮМ3Ӯ©Қ‘ӮрҺx”zӮ·ӮйҸгӮЙ”ц’ЈӮМҲк•”Ӯр—LӮ·ӮйӮӘҒA1560”NҒiүiҳ\3”NҒj5ҢҺ19“ъӮЙүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮЕҗD“cҗM’·ӮЙ–{җwӮрҸPҢӮӮіӮкҒA”sҺҖӮөӮҪҒB

Ӣ`ҢіӮМҗХӮрҢpӮўӮҫҺҒҗ^ӮМ‘гӮЙӮНҒAҺOүНүӘҚиҸйӮЕҸј•ҪҢіҚNӮӘҺ©—§Ӯ·ӮйӮИӮЗҺx”z—МҚ‘ӮМ“®—hӮрҸөӮ«ҒAҗbҸ]Қ‘җlӮҪӮҝӮМҚЎҗм—Ј”ҪӮр—U”ӯӮ·ӮйҒBҺҒҗ^ӮӘҺ©ӮзҸoҗwӮөӮҪ‘ў”ҪҢRҗӘ”°җнӮЕӮНҒAҺOүН•у”СҢSӮЙӮЁӮўӮДҸј•ҪҢRӮЙ‘е”sӮ·ӮйҒBӮвӮӘӮДӢg“cҸйӮрҺёҠЧӮөҒAҺOүНӮМҺx”zҢ Ӯа‘rҺёӮ·ӮйҒB

Қb”гӮМ•җ“cҺҒӮНҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮр”wҢiӮЙүzҢгҚ‘ӮМ’·”цҢiҢХҒiҸгҗҷҢӘҗMҒjӮЖҗм’Ҷ“ҮӮМҗнӮўӮрҢJӮиҚLӮ°ӮДӮўӮҪӮӘҒAҗм’Ҷ“ҮӮМҗнӮўӮНүiҳ\4”NҒi1561”NҒjӮМҢ_Ӣ@ӮЙҸI‘§Ӯ·ӮйҒBҚЎҗмҺҒҗ^ӮМ–…ӮЕӮ Ӯй—дҸјү@ӮН•җ“cҗMҢәӮМ’„’jҒEӢ`җMӮЙүЕӮ¬ҒAӮұӮМҚҘҲчӮЙӮжӮиҚbҸx“Ҝ–ҝӮӘҗ¬—§ӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA•җ“cүЖӮЕӮНүiҳ\8”NҒi1565”NҒjӮЙӢ`җMӮМ–d”ҪӮӘ”ӯҠoӮө—H•ВӮіӮкҒAүiҳ\10”NҒi1567”NҒj10ҢҺ19“ъӮЙҺҖӢҺӮ·ӮйӢ`җMҺ–ҢҸӮӘ”ӯҗ¶ҒB—дҸјү@ӮаҸx•{ӮЦ‘—ҠТӮіӮкҚbҸxҠЦҢWӮНҢҜҲ«ү»ҒBӮіӮзӮЙ•җ“cүЖӮЕӮНҗMҢәҺl’jӮМҗz–KҸҹ—ҠҒi•җ“cҸҹ—ҠҒjӮӘҗўҺqӮЖӮИӮиҒAҸҹ—ҠӮМҺәӮЙҗD“cҗM’·ӮМ—{Ҹ—ӮрҢ}ӮҰҠЦҢWӮрҺқӮВӮжӮӨӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAҺҹ‘жӮЙҚЎҗмӮЖӮМ“G‘О“IҺpҗЁӮрҢ©Ӯ№ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB

үiҳ\11”NҒi1568”NҒj––ӮЙ•җ“cҗMҢәӮН“ҝҗмҺҒӮЖ“Ҝ–ҝӮөҒAҚЎҗм—МҚ‘ӮЦӮМҗNҚUӮрҠJҺnӮ·ӮйҒiҸxүНҗNҚUҒjҒB•җ“cҺҒӮМҸxүНҗNҚUӮЙ‘ОӮөӮДҢг–kҸрҺҒӮНҚЎҗмӮЙүБҗЁӮөҒAӮұӮкӮЙӮжӮиҚb‘Ҡ“Ҝ–ҝӮа”j’]ӮөӮҪҒBҚЎҗмҺҒӮНҗ””NӮМҠФӮЙ—МҚ‘ҸxүНӮЖҺOүНӮр•җ“cҺҒӮЖ“ҝҗмҺҒҒiҸј•ҪҺҒүьӮЯҒjӮЙӮжӮБӮД“ҢҗјӮ©ӮзҸuӮӯҠФӮЙҗШӮиҠlӮзӮкӮҪ[’ҚҺЯ 2]ҒB1568”NҒiүiҳ\11”NҒjҒAү“Қ]ӮЙ’ЗӮў—§ӮДӮзӮкӮҪҺҒҗ^ӮНҒAҚЕҢгӮМӢ’“_Ҡ|җмҸйӮр“ҝҗмҢRӮМҗОҗмүЖҗ¬ӮЙ–ҫӮҜ“nӮөҒAҠ|җмҸйҺеӮМ’©”д“Ю‘Ч’©“ҷӮЖӢӨӮЙ–kҸрҺҒӮр—ҠӮБӮДҸ¬“cҢҙӮЙ‘ЮӢҺҒBҗнҚ‘‘е–јӮЖӮөӮДӮМҚЎҗмҺҒӮНүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮ©Ӯз8”NӮЕ–Е–SӮөҒAҸxүНӮН•җ“c—МҚ‘ү»ӮіӮкӮйҒB

Қ]ҢЛҺһ‘г

ҠПҗтҺӣҒi“ҢӢһ“sҗҷ•АӢжҒj

ҺҒҗ^ӮНӢИҗЬӮрҢoӮД“ҝҗмүЖҚNӮМ”ЭҢмӮрҺуӮҜӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAӢЯҚ]Қ‘–мҸFҢSҒiҢ»ҒEҺ үкҢ§–мҸFҺsҒjӮЙ500җОӮМ’mҚs’nӮӘҲА“gӮіӮкӮҪҒBҺҒҗ^ӮМ’„‘·ҒE’ј–[ӮНҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮЙҸoҺdӮөӮДҚӮүЖҗEҒiүңҚӮүЖҒjӮЙҸAӮ«ҒAҸG’үҒEүЖҢхҒEүЖҚjӮМҺO‘гӮЙӮнӮҪӮБӮД’©’мӮЖӮМҢрҸВӮИӮЗӮЙ–z‘–ӮөӮҪҒB1645”NҒiҗі•Ы2”NҒjҒAӢһ“sӮЦӮМҺgҺТӮр–ұӮЯӮДүЖҚNӮЦӮМҒu“ҢҸЖӢ{ҒvҚҶҗйүәӮр“ҫӮҪҢчӮЙӮжӮиҒAүЖҢхӮ©Ӯз•җ‘ Қ‘‘Ҫ–ҖҢSҲд‘җ‘әҒiҢ»ҒE“ҢӢһ“sҗҷ•АӢжҒjӮИӮЗ500җОӮМ’mҚsӮрүБ‘қӮіӮкҒAүЖҳ\ӮН“sҚҮ1000җОӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒB’ј–[ӮМҠҜҲКӮНҚЎҗмүЖ—р‘гӮЕҚЕӮаҚӮӮўҚ¶ӢЯүqҸӯҸ«ӮЬӮЕҸёӮиҒAҺq‘·Ӯ©ӮзӮН’ҶӢ»ӮМ‘cӮЖӢВӮӘӮкӮҪҒB

ҚӮүЖҠш–{ӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮөӮҪҚ]ҢЛҺһ‘гӮМҚЎҗмүЖӮЕӮНҒA11җlӮМ“–ҺеӮМӮӨӮҝҒA’ј–[ҒEҺҒ–rҒEӢ`‘ЧҒEӢ`ҸІҒEӢ`—pҒE”НҸ–ӮМ6җlӮӘҚӮүЖҗEӮЙҸAӮўӮДӮўӮйҒB–Ӣ––ӮМ“–ҺеҒE”НҸ–ӮНҒAҚӮүЖҸoҗgҺТӮЖӮөӮД—BҲкҺб”NҠсӮЙҸA”CӮөҒAҠҜҢRӮЖӮМҚuҳaҒEҚ]ҢЛҸйӮМҠJҸйӮЙҚЫӮөӮДҗs—НӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө–ҫҺЎҲЫҗVҢгӮНҒA‘јӮМҺm‘°ӮЖ“ҜӮ¶ӮӯүЖҳ\ӮрҺёӮБӮД–v—ҺӮөӮҪӮӨӮҰҒAҲкҗl‘§ҺqӮЕӮ ӮйҸiҗlӮЙӮаҗж—§ӮҪӮкӮҪҒB1887”NҒi–ҫҺЎ20”NҒjҒA”НҸ–ӮМҺҖӮЙӮжӮБӮДҚЎҗмҺҒӮНҗвүЖӮөӮҪҒB

Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮЁӮҜӮйҚЎҗмҺҒӮМ•м’сҺӣӮНҒAҗҷ•АӢжҚЎҗмӮМ•уҺмҺRҠПҗтҺӣҒi‘Ӯ“ҙҸ@ҒjҒAҗҷ•АӢжҳa“cӮМдЭҸ№ҺR’·ү„ҺӣҒi‘Ӯ“ҙҸ@ҒjӮЕӮ ӮйҒBҠПҗтҺӣӮЙӮ ӮйҚЎҗмҺҒ—Э‘гӮМ•жӮН“ҢӢһ“sҺw’иӢҢҗХӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮИӮЁҒAҠПҗтҺӣӮМҸZҸҠӮЕӮ ӮйҒuҚЎҗмҒvӮНҒAӮұӮМ’nӮӘҚЎҗмүЖӮМ’mҚs’nӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮҝӮИӮсӮЕӮўӮйҒB

ӮИӮЁҒAҺҒҗ^ӮМҺҹ’jӮМҚӮӢvӮа“ҝҗмҸG’үӮЙҸoҺdӮөҒA•iҗмҺҒӮрҸМӮөӮД[’ҚҺЯ 3]–{үЖӮЖӮЖӮаӮЙҚӮүЖӮЙ—сӮөӮҪҒB

Ңn•Ҳ

Ң№Ӣ`үЖ

Ң№Ӣ`Қ‘

‘«—ҳӢ`ҚN

‘«—ҳӢ`Ң“

‘«—ҳӢ`ҺҒ

Ӣg—З’·ҺҒ

ҚЎҗмҚ‘ҺҒ

ҚЎҗмҠоҺҒ

ҚЎҗм”НҚ‘

ҚЎҗм”НҺҒ

ҒiҸxүНүЖҒj

ҚЎҗм‘Ч”Н

ҚЎҗм”Н’ү

ҚЎҗмӢ`’ү

ҚЎҗмҺҒҗe

ҚЎҗмӢ`Ңі

“ъ–{ӮМ•җүЖҒB

–{җ©ӮНҢ№ҺҒӮЕҒAүЖҢnӮНҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӮРӮЖӮВүН“аҢ№ҺҒӮМ—¬ӮкӮрӢӮӮЮ‘«—ҳҺҒҢдҲкүЖҒEӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЙӮ ӮҪӮйҒBӢg—ЗүЖӮН‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҗe‘°ӮЕӮ Ӯи‘«—ҳҸ@үЖӮМҢpҸіҢ Ӯр—LӮөӮДӮЁӮиҒAҺz”gүЖӮв”©ҺRүЖӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯй‘јӮМ‘«—ҳҲк–еҸ”үЖӮЖӮН•КҠiӮМ’nҲКӮЙӮ ӮБӮҪҒBҚЎҗмүЖӮНӮ»ӮМ•ӘүЖӮЖӮөӮДҒAҸxүНӮМҺзҢмӮЙ‘гҒX”C–ҪӮіӮкӮҪҒBӮіӮзӮЙү“Қ]ҺзҢмүЖӮа•Ә—¬Ӯ·ӮйҒBҸүҠъӮМ•ӘүЖӮЕӮ ӮйҚЎҗмҠЦҢыүЖӮН–Ӣ•{ӮМ•тҢцҸOӮЕӮ ӮБӮҪҒB

үЖ–дҒ@‘«—ҳ“сӮВҲш—ј

–{җ©

җҙҳaҢ№ҺҒӢ`үЖ—¬

үЖ‘c

ҚЎҗмҚ‘ҺҒ

Һн•К

•җүЖ

Һm‘°

Ҹoҗg’n

ҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSҚЎҗм‘‘

ҺеӮИҚӘӢ’’n

ҸxүНҚ‘

ү“Қ]Қ‘

’ҳ–јӮИҗl•Ё

ҚЎҗм—№Ҹr

ҚЎҗм”Н’ү

ҚЎҗмӢ`’ү

ҚЎҗмҺҒҗe

ҚЎҗмӢ`Ңі

ҚЎҗмҺҒҗ^

Һx—¬ҒA•ӘүЖ

•iҗмҺҒҒi•җүЖҒj

–xүzҺҒҒEҗЈ–јҺҒҒi•җүЖҒj

Ҡ—ҢҙҺҒҒi•җүЖҒj

ҠT—v

‘OҸqӮМӮЖӮЁӮиҒAҚЎҗмүЖӮН‘«—ҳҲк–еӮЙӮЁӮўӮД–ј–еӮЖӮіӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮМҗe‘°ӮЖӮөӮДӮМүЖҠiӮр—LӮөҒAҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮ©ӮзҢдҲкүЖӮЖӮөӮДӢцӮіӮкӮҪӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЙӮ ӮҪӮйҒBҒuҢдҸҠҒi‘«—ҳҸ«ҢRүЖҒjӮӘҗвӮҰӮИӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮИӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙҒA‘«—ҳҸ@үЖҒiҺә’¬Ҹ«ҢRүЖҢn“қҒjӮМҢҢ–¬ӮӘ’fҗвӮөӮҪҸкҚҮӮЙӮНӢg—ЗүЖӮН‘«—ҳҸ@үЖӮЖҗӘҲО‘еҸ«ҢRҗEӮМҢpҸіҢ ӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·Ӯй“Б•КӮИүЖ•ҝӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮа“`ӮнӮйҒBӢg—ЗүЖӮ©ӮзӮНҺзҢмӮЁӮжӮСҠЗ—МӮвҺҳҸҠҸҠҺiӮӘ1җlӮаҸoӮДӮўӮИӮўӮМӮНӮұӮМӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒiӮұӮкӮзӮМ–рҗEӮНҒuүЖҗbӮМҺdҺ–ҒvӮЕӮ ӮиҒA‘«—ҳҸ@үЖӮМҢpҸіҢ ӮрҺқӮВүЖӮМҺТӮНҠЗ—МӮИӮЗӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйҗg•ӘӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒjҒBӢg—ЗүЖӮМ•ӘүЖӮЕӮ ӮйҚЎҗмүЖӮНҺзҢмӮвҺҳҸҠҸҠҺiӮр–ұӮЯӮҪҒBҢRҢчӮЙӮжӮи•ӣҸ«ҢRӮМҸМҚҶӮрӮдӮйӮіӮкӮҪҚЎҗм”НҗӯӮМҺq”Н’үӮНүiӢқӮМ—җӮМҗнҢчӮЙӮжӮБӮДҺә’¬Ҹ«ҢRүЖӮ©Ӯз”ЮӮЖӮ»ӮМҺq‘·ҲИҠOӮМҚЎҗмҗ©ӮМҺg—pӮрӢЦӮ¶ӮйӮЖӮ·ӮйҒu“VүәҲк•cҺҡҒvӮМ‘ТӢцӮрҺуӮҜӮҪӮҪӮЯ“ъ–{Ҡe’nӮЕүhӮҰӮДӮўӮҪҚЎҗмҗ©ӮаҸxүНҺзҢмүЖӮМӮЭӮЖӮИӮБӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA”Н’ү–vҢгӮЙҲкҺһҠъҸ@үЖӮМ’nҲКӮр‘ҲӮӨ—§ҸкӮЙӮ ӮБӮҪҸ¬ҺӯҺҒӮЙӮНӮ»ӮМҢгӮа–ңҲкӮМҚЫӮМүЖ“ВҢpҸіӮМ—LҺ‘ҠiҺТӮЖӮөӮДҚЎҗмҗ©ӮрӢ–ӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮ·ӮйҢӨӢҶӮаӮ Ӯй[1]ҒB

ҸxүНҚЎҗмүЖҒFҸxүНҺзҢмҗEӮр‘гҒXҢpҸіӮөӮҪ’„—¬ҒB–{ҚeӮЕӢLҸqҒB

ү“Қ]ҚЎҗмүЖҒF1.ӮМ•ӘүЖӮЕҒAү“Қ]ӮЙҸҠ—МӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЎҗм’еҗўҒi—№ҸrҒjӮр‘cӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҗЈ–јҺҒӮрҺQҸЖҒB

”м‘OҚЎҗмүЖҒF“ҜӮ¶Ӯӯ1.ӮМ•ӘүЖӮЕҒA”м‘OӮЙҸҠ—МӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪҚЎҗм’ҮҸHӮр‘cӮЖӮ·ӮйҲк‘°ҒBҺқүiҺҒӮрҺQҸЖҒB

үЖ“`

Ҡҷ‘qҺһ‘г

ҚЎҗмҺҒ”ӯҸЛ’n”иҒiҲӨ’mҢ§җј”цҺsҒj

‘«—ҳӢ`ҺҒӮМҸҺ’·ҺqӮЖӮөӮДӢg—ЗүЖӮрӢ»ӮөӮҪӢg—З’·ҺҒӮМ2’jӮЕӮ ӮйҚ‘ҺҒӮӘҒAӢg—ЗҺҒӮМҸҠ—МӮ©ӮзҺOүНҚ‘”Ұ“ӨҢSҚЎҗм‘‘ҒiӮўӮЬӮӘӮнӮМӮөӮеӮӨҒAҢ»ҚЭӮМҲӨ’mҢ§җј”цҺsҚЎҗм’¬Һь•УҒjӮр•Ә—^ӮіӮкӮД–{ҠСӮЖӮөҒAҚЎҗмҺlҳYӮрҸМӮөӮҪӮМӮЙҺnӮЬӮйҒiӮ ӮйӮўӮНҚ‘ҺҒӮН’·ҺҒӮМүҷӮЕҒA—{ҺqӮЙӮИӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮӨҒjҒBҢ»ҚЭҒAҗј”цҺsҚЎҗм’¬ӮЙӮНҲӨ’mҢ§ӮЙӮжӮБӮДҢҡӮДӮзӮкӮҪҚЎҗмҺҒ”ӯҸЛ’nӮМҗО”иӮӘӮ ӮйҒB

Ӣg—ЗҺҒҒEҚЎҗмҺҒӮМ‘cӮЕӮ ӮБӮҪ’·ҺҒӮНҒA‘«—ҳүЖ‘y—МӮрҢpӮўӮҫ‘ЧҺҒӮМҢZӮЙӮ ӮҪӮйӮұӮЖӮ©ӮзҒAӢg—ЗҺҒӮЙҺҹӮ®‘«—ҳҲк–еӮЖӮөӮДҸdӮ«ӮрӮИӮөҒAҸaҗмҺҒҒEҗОӢҙҺҒӮЖӮЖӮаӮЙҒuҢдҲкүЖҒvӮЖҸМӮіӮкӮД•КҠiӮМҲөӮўӮрҺуӮҜӮҪӮұӮЖӮвҒAҒuҢдҸҠӮӘҗвӮҰӮкӮОӢg—ЗӮӘҢpӮ¬ҒAӢg—ЗӮӘҗвӮҰӮкӮОҚЎҗмӮӘҢpӮ®ҒvӮЖӮўӮӨҸҳ—сҠПӮӘҗlҒXӮМҠФӮЙ’и’…ӮөӮҪӮМӮаҒAӮұӮӨӮөӮҪ”wҢiӮӘӮ ӮБӮДӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҢ»ҺАӮЙӮНҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮЙӮН‘ҪӮӯӮМ•КүЖӮӘ‘ҪӮӯӮ ӮиҒAӢg—ЗҺҒӮӘӮ»ӮӨӮөӮҪүЖҢnӮрүҹӮөӮМӮҜ‘«—ҳ–{үЖӮрҢpӮ°ӮйүВ”\җ«ӮНҢАӮиӮИӮӯ’бӮ©ӮБӮҪҒB

“м–k’©Һһ‘гӮ©ӮзҺә’¬Һһ‘г

Ҡҷ‘q–Ӣ•{–Е–SӮ©ӮзҢҡ•җӮМҗVҗӯӮрҢoӮйҚ ӮЙӮНҒAҚ‘ҺҒӮМ‘·ҒiҠоҺҒӮМ’·’jҒjӮЕӮ ӮйҚЎҗм—ҠҚ‘ӮӘҺlҗlӮМ’н[’ҚҺЯ 1]ӮвҺq’BӮр—ҰӮўӮД‘«—ҳ‘ёҺҒӮМ–k’©•ыӮЙ‘®ӮөҒAҠe’nӮЕҗнҢчӮрӢ“Ӯ°ӮҪҒB—ҠҚ‘ӮН’Ҷҗж‘гӮМ—җӮМҚЫӮМҸ¬–й’ҶҺRҚҮҗнӮЙӮД–kҸрҺһҚs•ыӮМ–јүz–MҺһӮр“ўӮҝҺжӮйҢчҗСӮрӢ“Ӯ°ӮҪӮӘҒA‘Ҡ–НҗмӮМҚҮҗнӮЕҺO’нӮМ—ҠҺьӮЖӢӨӮЙҗнҺҖҒA“с’нӮМ”Н–һӮаҸ¬ҺиҺwҢҙӮМҗнӮўӮЕҗнҺҖӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮұӮкӮзӮМҢчҗСӮЙӮжӮиҒA—ҠҚ‘ӮМҺq—Ҡ’еӮН’OҢгҒE’A”nҒEҲц”ҰӮМҺзҢмӮЙ”CӮәӮзӮкӮҪҒBӮЬӮҪ—ҠҚ‘ӮМ––’нӮЕҒA‘ёҺҒӢЯӮӯӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪ”НҚ‘ӮаҸxүНҒEү“Қ]ӮМҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒB ҠПүһӮМҸп—җӮЙҚЫӮөӮДҒA”НҚ‘ӮМ’„’j”НҺҒӮН‘ёҺҒ•ыӮЙ‘®ӮөӮДҢчӮр—§ӮДҒAҸxүНҺзҢмҗEӮрҢpҸіҒB”НҺҒӮМҢn“қӮӘҚЎҗмҺҒ’„—¬ӮЖӮөӮДҸxүНҺзҢмӮрҗўҸPӮөӮҪҒBҸxүНҺзҢмӮЕӮ ӮйҚЎҗмҺҒӮНӢ«ӮрҗЪӮ·ӮйҠЦ“ҢҢц•ы—МӮрҠДҺӢӮ·Ӯй–рҠ„ӮрҸ«ҢRүЖӮ©Ӯз•үӮнӮіӮкӮДӮўӮҪӮЖӮаӮўӮӨҒB

ҚЎҗмҺҒӮМҠфҗlӮ©ӮНҺә’¬–Ӣ•{ӮМҺҳҸҠӮМ’·ҠҜӮЙӮа”C–ҪӮіӮкӮйӮИӮЗҒAҺz”gҺҒҒE”©ҺRҺҒҒEҚЧҗмҺҒҒEҲкҗFҺҒҒEҺR–јҺҒҒEҗФҸјҺҒҒEӢһӢЙҺҒҒE“yҠтҺҒӮзӮЖӮЖӮаӮЙ–Ӣ•{ӮМҸhҳVӮМҲкҗlӮаӮВӮЖӮЯӮҪҒB

ӮЬӮҪҒA”НҺҒӮМ’нӮЕ”м‘OҺзҢмӮМ’еҗўҒi—№ҸrҒjӮНҠЗ—МӮМҚЧҗм—Ҡ”VӮЙӮжӮиӢгҸB’T‘иӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮйӮЖҒA“м’©җЁ—НӮМӢӯӮ©ӮБӮҪӢгҸBӮр•Ҫ’иӮ·ӮйҺ–ӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮӘҒA‘«—ҳӢ`–һӮ©ӮзӮН—№ҸrӮМҗЁ—НӮв–јҗәӮМҚӮӮЬӮиӮрүхӮӯҺvӮнӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪ—lӮЕӮ ӮйҒBӮвӮӘӮД‘е“аӢ`ҚOӮӘӢ“•әӮ·ӮйүһүiӮМ—җӮӘ–u”ӯӮ·ӮйӮӘҒAҲкҺһӮұӮкӮЙүБ’SӮ·Ӯй“®Ӯ«ӮрҢ©Ӯ№ӮҪҠҷ‘qҢц•ыӮМ‘«—ҳҺҒ–һӮр— ӮЕ•°Ӯ«•tӮҜӮҪӮМӮӘ—№ҸrӮЕӮ ӮйҒAӮЖӮМӢ^”OӮрҠ|ӮҜӮзӮкӮҪҒB“ў”°ӮМ‘ОҸЫӮЙӮИӮйӮЖӮұӮлӮрҸгҗҷҢӣ’иӮҪӮҝӮМҸ•–ҪҠҲ“®ӮӘҺАӮрҢӢӮСҒAӢ`–һӮЦӮМҸг—ҢҺУҚЯӮЕҺНӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө’ҶүӣҗӯҠEӮ©Ӯз’ЗӮнӮкӮҪӮкӮҪҸгӮЙҒAү“Қ]”јҚ‘ӮМҺзҢмӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒiҺcӮиӮМ”јҚ‘ӮМҺзҢмӮН’нӮМҚЎҗм’ҮҸHҒjҒBӮ»ӮМҺq‘·ӮНҺзҢмҗEӮрҺz”gҺҒӮЙҸчӮБӮҪҢгӮНҸxүНӮЙ“y’…ӮөҸxүНҚЎҗмүЖӮЙҺdӮҰӮҪҒB

җнҚ‘Һһ‘г

ҚЎҗмӢ`ҢіӮМ”nҲуӮЙ•`Ӯ©ӮкӮҪҗФ’№–дҒuҚЎҗмҗФ’№Ғv

җнҚ‘Һһ‘гӮМ15җўӢI––ӮЙҺҠӮиҒA”Ң•ғҲЙҗЁҗ·ҺһҒi–kҸр‘Ғү_ҒjӮМҸ•ӮҜӮЕүЖ“В‘ҲӮўӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪҺҒҗeӮНҒA–S•ғӢ`’үӮМ‘гӮЙ“ЪҚБӮөӮДӮўӮҪү“Қ]ӮЦӮМҚДҗNҚUӮрҺҺӮЭӮҪҒBӮ»ӮМҢӢүКҒA“G‘ОӮ·ӮйҺz”gҺҒӮр”rӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮДү“Қ]ҺзҢмҗEӮрҠl“ҫӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒAҚb”гҚ‘ӮМ—җҚ‘Ҹу‘ФӮЙүо“ьӮөҒAҚb”гҗјҢSӮМҚ‘ҸO‘еҲдҺҒӮрҸ]‘®ӮіӮ№ӮДӮўӮйҒB—МҚ‘“қҺЎӮЙӮЁӮўӮДӮН•ӘҚ‘–@ҒuҚЎҗмүј–ј–Ъҳ^ҒvӮр’иӮЯӮДҒAҚЎҗмҺҒӮрҗнҚ‘‘е–јӮЙ”ӯ“WӮіӮ№ӮҪҒBҸx•{ӮЙӮН—вҗтҲЧҳaӮИӮЗҗн—җӮр”рӮҜӮҪҢцүЖӮӘүәҢьӮөҒA•¶ү»“IӮЙӮаү~ҸnӮөӮҪҺһ‘гӮрҢ}ӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB

ҺҒҗe–vҢгӮНҗіҺәҺхҢj“тӮӘ’„’jҒEҺҒӢPӮрҢгҢ©ӮөӮҪҒB“V•¶5”NҒi1536”NҒj3ҢҺ17“ъӮЙҺҒӢPҒE•FҢЬҳYӮӘҺҖӢҺӮ·ӮйӮЖҒAҺҒӢPӮМ’нӮЕҸoүЖӮөӮДӮўӮҪҢәҚLҢb’TӮЖҗсҠxҸі–FӮМҠФӮЕүЖ“В‘ҲӮўҒuүФ‘qӮМ—җҒvӮӘ–u”ӯӮ·ӮйҒBүФ‘qӮМ—җӮНҗсҠxҸі–FӮӘҗ§ӮөҒAҚЎҗмӢ`ҢіӮЖүь–јӮөӮДҚЎҗмүЖӮМ“–ҺеӮЖӮИӮйҒBӢ`ҢіҠъӮЙӮНӮ»ӮкӮЬӮЕ“G‘ОӮөӮДӮўӮҪҚb”гӮМ•җ“cҺҒӮЖҳa–rӮөӮДҚbҸx“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкҒAӮұӮкӮЙӮжӮиҚЎҗмҺҒӮЖ‘Ҡ–НӮМҢг–kҸрҺҒӮЖӮМҠЦҢWӮрҲ«ү»ӮіӮ№ҒAҒuүН“ҢӮМ—җҒvӮрҲшӮ«ӢNӮұӮ·ҒBүН“ҢӮМ—җӮН•җ“cҺҒӮМ“–ҺеҒE•җ“cҗ°җMҒiҗMҢәҒjӮМ’ҮүоӮаӮ ӮиҚЎҗмҒEҢг–kҸрҺҒҠФӮЕӮН“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкҒAӮіӮзӮЙ•җ“cҺҒӮЖҢг–kҸрҺҒӮМҠФӮЕӮаҚb‘Ҡ“Ҝ–ҝӮӘҢӢӮОӮкӮДӮЁӮиҒAҺOҺТӮМҠЦҢWӮНҒAҚb‘ҠҸxҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮЙ”ӯ“WӮ·ӮйҒB

Ӣ`ҢіӮНҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮр”wҢiӮЙҺOүНҗiҸoӮЙ—НӮр’ҚӮ¬ҒAҺг‘Мү»ӮөӮҪҺOүНҚ‘ӮМҸј•ҪҺҒӮрҸ]‘®ӮіӮ№ӮҪӮЩӮ©ҒA“ҜӮ¶Ӯӯ”ц’ЈӮМҗD“cҺҒӮЖҒuҲАҸйҚҮҗнҒvҒuҸ¬“ӨҚвӮМҗнӮўҒvӮИӮЗӮрҗнӮўҒAҺOүНӮ©ӮзҗD“cҺҒӮр’чӮЯҸoӮ·ӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪҒBҸј•ҪҺҒӮМ“–ҺеӮЕӮ ӮйҸј•ҪҢіҚNҒi“ҝҗмүЖҚNҒjӮН–Ӣ•{ӮМ•тҢцҸOӮЕҸxүНҚЎҗмҺҒӮМҸdҗbӮЕӮаӮ ӮБӮҪҚЎҗмҠЦҢыүЖӮ©ӮзҗіҺәӮрҢ}ӮҰӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҒAҸxүНҒEү“Қ]ҒEҺOүНӮМ3Ӯ©Қ‘ӮрҺx”zӮ·ӮйҸгӮЙ”ц’ЈӮМҲк•”Ӯр—LӮ·ӮйӮӘҒA1560”NҒiүiҳ\3”NҒj5ҢҺ19“ъӮЙүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮЕҗD“cҗM’·ӮЙ–{җwӮрҸPҢӮӮіӮкҒA”sҺҖӮөӮҪҒB

Ӣ`ҢіӮМҗХӮрҢpӮўӮҫҺҒҗ^ӮМ‘гӮЙӮНҒAҺOүНүӘҚиҸйӮЕҸј•ҪҢіҚNӮӘҺ©—§Ӯ·ӮйӮИӮЗҺx”z—МҚ‘ӮМ“®—hӮрҸөӮ«ҒAҗbҸ]Қ‘җlӮҪӮҝӮМҚЎҗм—Ј”ҪӮр—U”ӯӮ·ӮйҒBҺҒҗ^ӮӘҺ©ӮзҸoҗwӮөӮҪ‘ў”ҪҢRҗӘ”°җнӮЕӮНҒAҺOүН•у”СҢSӮЙӮЁӮўӮДҸј•ҪҢRӮЙ‘е”sӮ·ӮйҒBӮвӮӘӮДӢg“cҸйӮрҺёҠЧӮөҒAҺOүНӮМҺx”zҢ Ӯа‘rҺёӮ·ӮйҒB

Қb”гӮМ•җ“cҺҒӮНҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮр”wҢiӮЙүzҢгҚ‘ӮМ’·”цҢiҢХҒiҸгҗҷҢӘҗMҒjӮЖҗм’Ҷ“ҮӮМҗнӮўӮрҢJӮиҚLӮ°ӮДӮўӮҪӮӘҒAҗм’Ҷ“ҮӮМҗнӮўӮНүiҳ\4”NҒi1561”NҒjӮМҢ_Ӣ@ӮЙҸI‘§Ӯ·ӮйҒBҚЎҗмҺҒҗ^ӮМ–…ӮЕӮ Ӯй—дҸјү@ӮН•җ“cҗMҢәӮМ’„’jҒEӢ`җMӮЙүЕӮ¬ҒAӮұӮМҚҘҲчӮЙӮжӮиҚbҸx“Ҝ–ҝӮӘҗ¬—§ӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA•җ“cүЖӮЕӮНүiҳ\8”NҒi1565”NҒjӮЙӢ`җMӮМ–d”ҪӮӘ”ӯҠoӮө—H•ВӮіӮкҒAүiҳ\10”NҒi1567”NҒj10ҢҺ19“ъӮЙҺҖӢҺӮ·ӮйӢ`җMҺ–ҢҸӮӘ”ӯҗ¶ҒB—дҸјү@ӮаҸx•{ӮЦ‘—ҠТӮіӮкҚbҸxҠЦҢWӮНҢҜҲ«ү»ҒBӮіӮзӮЙ•җ“cүЖӮЕӮНҗMҢәҺl’jӮМҗz–KҸҹ—ҠҒi•җ“cҸҹ—ҠҒjӮӘҗўҺqӮЖӮИӮиҒAҸҹ—ҠӮМҺәӮЙҗD“cҗM’·ӮМ—{Ҹ—ӮрҢ}ӮҰҠЦҢWӮрҺқӮВӮжӮӨӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAҺҹ‘жӮЙҚЎҗмӮЖӮМ“G‘О“IҺpҗЁӮрҢ©Ӯ№ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB

үiҳ\11”NҒi1568”NҒj––ӮЙ•җ“cҗMҢәӮН“ҝҗмҺҒӮЖ“Ҝ–ҝӮөҒAҚЎҗм—МҚ‘ӮЦӮМҗNҚUӮрҠJҺnӮ·ӮйҒiҸxүНҗNҚUҒjҒB•җ“cҺҒӮМҸxүНҗNҚUӮЙ‘ОӮөӮДҢг–kҸрҺҒӮНҚЎҗмӮЙүБҗЁӮөҒAӮұӮкӮЙӮжӮиҚb‘Ҡ“Ҝ–ҝӮа”j’]ӮөӮҪҒBҚЎҗмҺҒӮНҗ””NӮМҠФӮЙ—МҚ‘ҸxүНӮЖҺOүНӮр•җ“cҺҒӮЖ“ҝҗмҺҒҒiҸј•ҪҺҒүьӮЯҒjӮЙӮжӮБӮД“ҢҗјӮ©ӮзҸuӮӯҠФӮЙҗШӮиҠlӮзӮкӮҪ[’ҚҺЯ 2]ҒB1568”NҒiүiҳ\11”NҒjҒAү“Қ]ӮЙ’ЗӮў—§ӮДӮзӮкӮҪҺҒҗ^ӮНҒAҚЕҢгӮМӢ’“_Ҡ|җмҸйӮр“ҝҗмҢRӮМҗОҗмүЖҗ¬ӮЙ–ҫӮҜ“nӮөҒAҠ|җмҸйҺеӮМ’©”д“Ю‘Ч’©“ҷӮЖӢӨӮЙ–kҸрҺҒӮр—ҠӮБӮДҸ¬“cҢҙӮЙ‘ЮӢҺҒBҗнҚ‘‘е–јӮЖӮөӮДӮМҚЎҗмҺҒӮНүұӢ·ҠФӮМҗнӮўӮ©Ӯз8”NӮЕ–Е–SӮөҒAҸxүНӮН•җ“c—МҚ‘ү»ӮіӮкӮйҒB

Қ]ҢЛҺһ‘г

ҠПҗтҺӣҒi“ҢӢһ“sҗҷ•АӢжҒj

ҺҒҗ^ӮНӢИҗЬӮрҢoӮД“ҝҗмүЖҚNӮМ”ЭҢмӮрҺуӮҜӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAӢЯҚ]Қ‘–мҸFҢSҒiҢ»ҒEҺ үкҢ§–мҸFҺsҒjӮЙ500җОӮМ’mҚs’nӮӘҲА“gӮіӮкӮҪҒBҺҒҗ^ӮМ’„‘·ҒE’ј–[ӮНҚ]ҢЛ–Ӣ•{ӮЙҸoҺdӮөӮДҚӮүЖҗEҒiүңҚӮүЖҒjӮЙҸAӮ«ҒAҸG’үҒEүЖҢхҒEүЖҚjӮМҺO‘гӮЙӮнӮҪӮБӮД’©’мӮЖӮМҢрҸВӮИӮЗӮЙ–z‘–ӮөӮҪҒB1645”NҒiҗі•Ы2”NҒjҒAӢһ“sӮЦӮМҺgҺТӮр–ұӮЯӮДүЖҚNӮЦӮМҒu“ҢҸЖӢ{ҒvҚҶҗйүәӮр“ҫӮҪҢчӮЙӮжӮиҒAүЖҢхӮ©Ӯз•җ‘ Қ‘‘Ҫ–ҖҢSҲд‘җ‘әҒiҢ»ҒE“ҢӢһ“sҗҷ•АӢжҒjӮИӮЗ500җОӮМ’mҚsӮрүБ‘қӮіӮкҒAүЖҳ\ӮН“sҚҮ1000җОӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒB’ј–[ӮМҠҜҲКӮНҚЎҗмүЖ—р‘гӮЕҚЕӮаҚӮӮўҚ¶ӢЯүqҸӯҸ«ӮЬӮЕҸёӮиҒAҺq‘·Ӯ©ӮзӮН’ҶӢ»ӮМ‘cӮЖӢВӮӘӮкӮҪҒB

ҚӮүЖҠш–{ӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮөӮҪҚ]ҢЛҺһ‘гӮМҚЎҗмүЖӮЕӮНҒA11җlӮМ“–ҺеӮМӮӨӮҝҒA’ј–[ҒEҺҒ–rҒEӢ`‘ЧҒEӢ`ҸІҒEӢ`—pҒE”НҸ–ӮМ6җlӮӘҚӮүЖҗEӮЙҸAӮўӮДӮўӮйҒB–Ӣ––ӮМ“–ҺеҒE”НҸ–ӮНҒAҚӮүЖҸoҗgҺТӮЖӮөӮД—BҲкҺб”NҠсӮЙҸA”CӮөҒAҠҜҢRӮЖӮМҚuҳaҒEҚ]ҢЛҸйӮМҠJҸйӮЙҚЫӮөӮДҗs—НӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө–ҫҺЎҲЫҗVҢгӮНҒA‘јӮМҺm‘°ӮЖ“ҜӮ¶ӮӯүЖҳ\ӮрҺёӮБӮД–v—ҺӮөӮҪӮӨӮҰҒAҲкҗl‘§ҺqӮЕӮ ӮйҸiҗlӮЙӮаҗж—§ӮҪӮкӮҪҒB1887”NҒi–ҫҺЎ20”NҒjҒA”НҸ–ӮМҺҖӮЙӮжӮБӮДҚЎҗмҺҒӮНҗвүЖӮөӮҪҒB

Қ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮЁӮҜӮйҚЎҗмҺҒӮМ•м’сҺӣӮНҒAҗҷ•АӢжҚЎҗмӮМ•уҺмҺRҠПҗтҺӣҒi‘Ӯ“ҙҸ@ҒjҒAҗҷ•АӢжҳa“cӮМдЭҸ№ҺR’·ү„ҺӣҒi‘Ӯ“ҙҸ@ҒjӮЕӮ ӮйҒBҠПҗтҺӣӮЙӮ ӮйҚЎҗмҺҒ—Э‘гӮМ•жӮН“ҢӢһ“sҺw’иӢҢҗХӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮИӮЁҒAҠПҗтҺӣӮМҸZҸҠӮЕӮ ӮйҒuҚЎҗмҒvӮНҒAӮұӮМ’nӮӘҚЎҗмүЖӮМ’mҚs’nӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮҝӮИӮсӮЕӮўӮйҒB

ӮИӮЁҒAҺҒҗ^ӮМҺҹ’jӮМҚӮӢvӮа“ҝҗмҸG’үӮЙҸoҺdӮөҒA•iҗмҺҒӮрҸМӮөӮД[’ҚҺЯ 3]–{үЖӮЖӮЖӮаӮЙҚӮүЖӮЙ—сӮөӮҪҒB

Ңn•Ҳ

Ң№Ӣ`үЖ

Ң№Ӣ`Қ‘

‘«—ҳӢ`ҚN

‘«—ҳӢ`Ң“

‘«—ҳӢ`ҺҒ

Ӣg—З’·ҺҒ

ҚЎҗмҚ‘ҺҒ

ҚЎҗмҠоҺҒ

ҚЎҗм”НҚ‘

ҚЎҗм”НҺҒ

ҒiҸxүНүЖҒj

ҚЎҗм‘Ч”Н

ҚЎҗм”Н’ү

ҚЎҗмӢ`’ү

ҚЎҗмҺҒҗe

ҚЎҗмӢ`Ңі

2020”N01ҢҺ14“ъ

Ң№Ӣ`ҚN

Ң№Ӣ`ҚNҒ@ӮЭӮИӮаӮЖ ӮМ ӮжӮөӮвӮ·

‘«—ҳӢ`ҚNҒ@Ӯ ӮөӮ©ӮӘӮжӮөӮвӮ·

‘«—ҳҺҒӮМ‘cӮМ‘«—ҳӢ`ҚN‘ң

•ҪҲАҺһ‘г––ҠъӮМ•җҸ«ҒB

‘«—ҳҺҒӮМ‘cҒB

—Өүң”»ҠҜӮЖӮаҸМӮөӮҪҒB

“ъ–{ӮМ•ҪҲАҺһ‘гӮМ•җҺm

Һһ‘г

•ҪҲАҺһ‘гҢгҠъ

җ¶’a

‘еҺЎ2”NҒi1127”NҒj

ҺҖ–v

•ЫҢі2”N5ҢҺ29“ъҒi1157”N7ҢҺ7“ъҒj

үь–ј

Ӣ`•ЫҒЁӢ`‘ЧҒЁӢ`ҚNҒЁ“№’BҒiӮЗӮӨӮҪӮВҒj

•К–ј

‘«—ҳӢ`ҚNҒA‘«—ҳ—Өүң”»ҠҜҒA‘«—ҳ‘ җl”»ҠҜ

•жҸҠ

“И–ШҢ§‘«—ҳҺsүЖ•x’¬ӮМиfҲўҺӣ

ҠҜҲК

‘«—ҳҸҜүәҺiҗEҒA–k–К•җҺmҒAҚ¶үq–еҲСҒAҢҹ”сҲбҺgҒAҸ]ҢЬҲКүәҒA‘ җlҒA—ӨүңҺз

ҺеҢN

’№үHҸгҚc

ҺҒ‘°

үН“аҢ№ҺҒӢ`Қ‘—¬Ғi‘«—ҳҺҒҒj

•ғ•к

•ғҒFҢ№Ӣ`Қ‘ҒA•кҒFҢ№—L–[ӮМ–ә

ҢZ’н

Ӣ`ҸdҒAӢ`ҚNҒAӢG–M

ҚИ

җіҺәҒF“ЎҢҙӢG”НӮМ—{Ҹ—Ғi“ЎҢҙ”Н’үӮМ–әҒj

Һq

Ӣ`җҙҒAӢ`’·ҒAӢ`Ң“ҒAӢ`–[

җ¶ҠU

•ҪҲАҢгҠъӮЙ‘OӢг”NӮМ–рҒEҢгҺO”NӮМ–рӮЕҠҲ–фӮөӮҪҢ№Ӣ`үЖӮМҺqҒEӢ`Қ‘ӮМҺҹ’j[1]ҒB

•ғӮ©Ӯзүә–мҚ‘‘«—ҳ‘‘Ӯр‘Ҡ‘ұӮөҒA‘«—ҳӮр–јҺҡӮЖӮөӮҪҒB•ғҒEӢ`Қ‘ӮМ–{—МӮЕӮ Ӯй”Ә”Ұ‘‘Ӯр‘Ҡ‘ұӮөӮҪҲЩ•кҢZӮМӢ`ҸdӮНҒA•ғӮЖӢӨӮЙҸг–мҚ‘җV“c‘‘ӮрҠJҚӨӮөҗV“cҺҒӮМ‘cӮЖӮИӮйҒBӢ`ҚNӮН”M“c‘еӢ{Һi“ЎҢҙӢG”НӮМ—{Ҹ—ҒiҺА‘·ҒjӮрӣWӮиҒAүН“аҢ№ҺҒӮМ“Ҝ‘°Ң№Ӣ`’©ӮЖ‘ҠгЫӮМҠЦҢWӮЙӮИӮи“Ҝ–ҝӮрҢӢӮсӮЕӮўӮйҒB

ҚNҺЎҢі”NҒi1142”NҒj10ҢҺҒA’№үHҸгҚcӮӘҢҡ—§ӮөӮҪҲАҠyҺхү@ӮЙ‘«—ҳ‘‘ӮрҠсҗiҒAӢ`ҚNӮНүәҺiӮЖӮИӮБӮҪҒBӢvҲАӮМҚ ӮЙҸг—ҢӮөҒAҸҠ—МӮМҠсҗiӮӘӢ@үҸӮЖӮИӮБӮД’№үHҸгҚcӮЙ–k–К•җҺmӮЖӮөӮДҺdӮҰҒA‘ җlӮвҢҹ”сҲбҺgӮЙ”CҠҜӮөӮҪҒBӮЬӮҪ—ӨүңҺзӮЙӮа”CӮәӮзӮкҒAҒu—Өүң”»ҠҜҒvӮЖӮаҢДӮОӮкӮҪҒB

•ЫҢіҢі”NҒi1156”NҒjҒAҺҖҠъӮӘ”—ӮБӮҪ’№үH–@ҚcӮӘ“БӮЙҗM—ҠӮЕӮ«ӮйӮЖӮөӮДҢгҺ–Ӯр‘хӮөӮҪҢЬҗlӮМ•җҺmӮМ’ҶӮЙӢ`ҚNӮМ–јӮаӮ ӮБӮҪҒB–@Қc•цҢдҢгӮЙӢNӮұӮБӮҪ•ЫҢіӮМ—җӮЕӮНҒAҢ№Ӣ`’©ӮЖӢӨӮЙҢг”’үН“VҚc‘ӨӮЙ•tӮ«ҒA•Ҫҗҙҗ·ӮМ300ӢRҒAӢ`’©ӮМ200ӢRӮЙҺҹӮ®100ӢRӮрҸ]ӮҰҒA“VҚc•ыҺе—НӮЖӮөӮДҚЕ–k•ыӮМӢЯүq•ы–КӮМҺз”хӮр’S“–ӮөӮҪҒB—җҢгҒA“G•ыӮМҚ~Ҹ«ҒE•ҪүЖҚO•ғҺqӮрҸҲҢYҒBҳ_ҢчҚsҸЬӮЙӮжӮиҸё“aӮрӢ–ӮіӮкҒAҸ]ҢЬҲКүә‘е•vҲСӮЙ”CҠҜӮөӮҪҒB

Ҹ«—ҲӮрҸъ–]ӮіӮкӮҪӮӘҒA—Ӯ”N•aӮр“ҫӮД31ҚОӮЕ–vӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB

‘«—ҳӢ`ҚNҒ@Ӯ ӮөӮ©ӮӘӮжӮөӮвӮ·

‘«—ҳҺҒӮМ‘cӮМ‘«—ҳӢ`ҚN‘ң

•ҪҲАҺһ‘г––ҠъӮМ•җҸ«ҒB

‘«—ҳҺҒӮМ‘cҒB

—Өүң”»ҠҜӮЖӮаҸМӮөӮҪҒB

“ъ–{ӮМ•ҪҲАҺһ‘гӮМ•җҺm

Һһ‘г

•ҪҲАҺһ‘гҢгҠъ

җ¶’a

‘еҺЎ2”NҒi1127”NҒj

ҺҖ–v

•ЫҢі2”N5ҢҺ29“ъҒi1157”N7ҢҺ7“ъҒj

үь–ј

Ӣ`•ЫҒЁӢ`‘ЧҒЁӢ`ҚNҒЁ“№’BҒiӮЗӮӨӮҪӮВҒj

•К–ј

‘«—ҳӢ`ҚNҒA‘«—ҳ—Өүң”»ҠҜҒA‘«—ҳ‘ җl”»ҠҜ

•жҸҠ

“И–ШҢ§‘«—ҳҺsүЖ•x’¬ӮМиfҲўҺӣ

ҠҜҲК

‘«—ҳҸҜүәҺiҗEҒA–k–К•җҺmҒAҚ¶үq–еҲСҒAҢҹ”сҲбҺgҒAҸ]ҢЬҲКүәҒA‘ җlҒA—ӨүңҺз

ҺеҢN

’№үHҸгҚc

ҺҒ‘°

үН“аҢ№ҺҒӢ`Қ‘—¬Ғi‘«—ҳҺҒҒj

•ғ•к

•ғҒFҢ№Ӣ`Қ‘ҒA•кҒFҢ№—L–[ӮМ–ә

ҢZ’н

Ӣ`ҸdҒAӢ`ҚNҒAӢG–M

ҚИ

җіҺәҒF“ЎҢҙӢG”НӮМ—{Ҹ—Ғi“ЎҢҙ”Н’үӮМ–әҒj

Һq

Ӣ`җҙҒAӢ`’·ҒAӢ`Ң“ҒAӢ`–[

җ¶ҠU

•ҪҲАҢгҠъӮЙ‘OӢг”NӮМ–рҒEҢгҺO”NӮМ–рӮЕҠҲ–фӮөӮҪҢ№Ӣ`үЖӮМҺqҒEӢ`Қ‘ӮМҺҹ’j[1]ҒB

•ғӮ©Ӯзүә–мҚ‘‘«—ҳ‘‘Ӯр‘Ҡ‘ұӮөҒA‘«—ҳӮр–јҺҡӮЖӮөӮҪҒB•ғҒEӢ`Қ‘ӮМ–{—МӮЕӮ Ӯй”Ә”Ұ‘‘Ӯр‘Ҡ‘ұӮөӮҪҲЩ•кҢZӮМӢ`ҸdӮНҒA•ғӮЖӢӨӮЙҸг–мҚ‘җV“c‘‘ӮрҠJҚӨӮөҗV“cҺҒӮМ‘cӮЖӮИӮйҒBӢ`ҚNӮН”M“c‘еӢ{Һi“ЎҢҙӢG”НӮМ—{Ҹ—ҒiҺА‘·ҒjӮрӣWӮиҒAүН“аҢ№ҺҒӮМ“Ҝ‘°Ң№Ӣ`’©ӮЖ‘ҠгЫӮМҠЦҢWӮЙӮИӮи“Ҝ–ҝӮрҢӢӮсӮЕӮўӮйҒB

ҚNҺЎҢі”NҒi1142”NҒj10ҢҺҒA’№үHҸгҚcӮӘҢҡ—§ӮөӮҪҲАҠyҺхү@ӮЙ‘«—ҳ‘‘ӮрҠсҗiҒAӢ`ҚNӮНүәҺiӮЖӮИӮБӮҪҒBӢvҲАӮМҚ ӮЙҸг—ҢӮөҒAҸҠ—МӮМҠсҗiӮӘӢ@үҸӮЖӮИӮБӮД’№үHҸгҚcӮЙ–k–К•җҺmӮЖӮөӮДҺdӮҰҒA‘ җlӮвҢҹ”сҲбҺgӮЙ”CҠҜӮөӮҪҒBӮЬӮҪ—ӨүңҺзӮЙӮа”CӮәӮзӮкҒAҒu—Өүң”»ҠҜҒvӮЖӮаҢДӮОӮкӮҪҒB

•ЫҢіҢі”NҒi1156”NҒjҒAҺҖҠъӮӘ”—ӮБӮҪ’№үH–@ҚcӮӘ“БӮЙҗM—ҠӮЕӮ«ӮйӮЖӮөӮДҢгҺ–Ӯр‘хӮөӮҪҢЬҗlӮМ•җҺmӮМ’ҶӮЙӢ`ҚNӮМ–јӮаӮ ӮБӮҪҒB–@Қc•цҢдҢгӮЙӢNӮұӮБӮҪ•ЫҢіӮМ—җӮЕӮНҒAҢ№Ӣ`’©ӮЖӢӨӮЙҢг”’үН“VҚc‘ӨӮЙ•tӮ«ҒA•Ҫҗҙҗ·ӮМ300ӢRҒAӢ`’©ӮМ200ӢRӮЙҺҹӮ®100ӢRӮрҸ]ӮҰҒA“VҚc•ыҺе—НӮЖӮөӮДҚЕ–k•ыӮМӢЯүq•ы–КӮМҺз”хӮр’S“–ӮөӮҪҒB—җҢгҒA“G•ыӮМҚ~Ҹ«ҒE•ҪүЖҚO•ғҺqӮрҸҲҢYҒBҳ_ҢчҚsҸЬӮЙӮжӮиҸё“aӮрӢ–ӮіӮкҒAҸ]ҢЬҲКүә‘е•vҲСӮЙ”CҠҜӮөӮҪҒB

Ҹ«—ҲӮрҸъ–]ӮіӮкӮҪӮӘҒA—Ӯ”N•aӮр“ҫӮД31ҚОӮЕ–vӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB

”©ҺRҺҒ

”©ҺRҺҒҒiӮНӮҪӮҜӮвӮЬӮө/ӮНӮҪӮҜӮвӮЬӮӨӮ¶ҒjӮНҒA•җ‘ Қ‘Ӯр–{ҠС’nӮЖӮ·Ӯй•җүЖӮМҲк‘°ҒBҺеӮЙҠә•җ•ҪҺҒҢnӮЖҗҙҳaҢ№ҺҒҢnӮМ2үЖҢnӮӘӮ ӮйӮӘҒA—јҺТӮНҠФҗЪ“IӮИҢҢүҸҠЦҢWӮЕӮ ӮйҒiҢгҸqҒjҒB“ЗӮЭӮЙӮН‘јӮЙҒuӮНӮҪӮвӮЬҒvӮаӮ ӮйҒB

үЖ–дҒ@Ӯ ӮөӮ©ӮӘӮУӮҪӮВӮРӮ«

Ғ@Ғ@Ғ@‘«—ҳ“сӮВҲш

–{җ©

Ҡә•җ•ҪҺҒҚӮ–]үӨ—¬

җҙҳaҢ№ҺҒҒiүН“аҢ№ҺҒҒj

үЖ‘c

”©ҺRҸd”\

”©ҺRӢ`Ҹғ

Һн•К

•җүЖ

Һm‘°

Ҹoҗg’n

•җ‘ Қ‘’jеОҢS”©ҺRӢҪ

ҺеӮИҚӘӢ’’n

үН“аҚ‘ҒAӢIҲЙҚ‘

‘еҳaҚ‘ҒAүz’ҶҚ‘

”\“oҚ‘ҒA—ӨүңҚ‘

’ҳ–јӮИҗl•Ё

”©ҺRҸd’үҒA”©ҺRҚ‘җҙ

”©ҺR–һүЖҒA”©ҺRҗӯ’·

”©ҺRӢ`ҸAҒA”©ҺRӢ`‘ұ

”©ҺRӢ`ҢpҒA”©ҺRҲкҗҙ

Һx—¬ҒA•ӘүЖ

ҠвҸјҺҒҒi•җүЖ ҒЁ үШ‘°Ғi’jҺЭҒjҒj

“с–{ҸјҺҒҒi•җүЖҒj

“c’ҶҺҒҒi•җүЖҒj

үН“аҸaҗмҺҒҒi•җүЖҒj

ҲАҲдҺҒҒi•җүЖҒj ӮИӮЗ

Һә’¬Һһ‘гӮЙӮН”©ҺRӢаҢбүЖӮӘ‘еҳaүF’qҢSҒEүН“аҒEӢIҲЙҒiҠЗ—МҸA”CҺһӮЙӮНҺRҸйӮаҒjӮИӮЗӮМӢE“аӮЁӮжӮСӮ»ӮМҺь•УҚ‘ӮЙҠY“–Ӯ·ӮйҸd—vӮИ’nҲжӮрҺзҢмӮЖӮөӮДҺЎӮЯҒAӮЬӮҪ–Ӣ•{ӮМҠЗ—МӮЖӮөӮДҚ‘ӮМҗӯ–ұӮрҺ·ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAүЖ“В‘ҲӮўӮЙӮжӮиҒA‘ҚҸBүЖӮЖ”цҸBүЖӮЙ•ӘӮ©ӮкӮДҒAүһҗmӮМ—җ–u”ӯӮМҲкҲцӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮаҢғӮөӮӯ‘ҲӮў‘ұӮҜӮҪҒB

ӮЬӮҪҒA–k—ӨӮМүz’ҶӮМҺзҢмӮаҢ“ӮЛҒA•ӘүЖӮН”\“oӮМҺзҢмӮр‘гҒXҗўҸPӮ·ӮйҒB’ҳ–јӮИ––ебӮЖӮөӮДҺАӢЖүЖӮМ”©ҺRҲкҗҙӮӘӮўӮйҒB

ҠT—v

•ҪҲАҺһ‘гҒEҠҷ‘qҺһ‘г

Қв“Ң”Ә•ҪҺҒӮМҲк‘°ҒE’Ғ•ғҸdҚOӮМҺqӮЕӮ Ӯй’Ғ•ғҸd”\ӮӘ•җ‘ Қ‘’jеОҢS”©ҺRӢҪҒiӮНӮҪӮҜӮвӮЬӮІӮӨҒAҢ»ҚЭӮМҚйӢКҢ§җ[’JҺs”©ҺRҺь•УҒjӮЙҸҠ—МӮр“ҫӮД”©ҺRҗ©ӮрҸМӮөӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮйҒi•Ҫҗ©”©ҺRүЖҒjҒBҺЎҸіҒEҺхүiӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДҒAӮ»ӮМҺq”©ҺRҸd’үӮНҒAӮНӮ¶ӮЯӮН•ҪүЖ•ыӮЙӮВӮўӮҪӮӘҢгӮЙҢ№—Ҡ’©ӮЙҸ]ӮўҒAҲкғm’JӮМҗнӮўӮвүңҸBҚҮҗнӮИӮЗӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBҸd’үӮНӮМӮҝӮЙ–kҸрҺһҗӯӮЖ‘О—§ӮөҒAҢіӢv2”NҒi1205”NҒjӮЙ•җ‘ Қ‘“с–“җмӮЕ–kҸрӢ`ҺһӮМҢRӮЖӮМҗ퓬ӮЕ”sҺҖӮөӮҪҒi”©ҺRҸd’үӮМ—җҒjҒB

Ӯ»ӮМҢгҒAҸd’үӮМӢҢ—МӮЖ”©ҺRӮМ–јҗХӮНҒA‘«—ҳӢ`Ң“ӮМҸҺ’·ҺqҒE‘«—ҳӢ`ҸғӮӘҸd’үӮМ–ў–SҗlӮЕӮ Ӯй–kҸрҺһҗӯҸ—[’ҚҺЯ 1]ӮЖҚҘҲчӮөҒAҢpҸіӮіӮкӮҪҒBӢ`ҸғӮНӮаӮЖӮаӮЖҗV“cӢ`Ң“Ғi‘«—ҳӢ`Ң“ӮЖ“ҜжҒӮМҸ]ҢZ’нҒjӮМ–әӮЖҚҘҲчӮөҺqӮа–ЧҒiӮаӮӨҒjӮҜӮДӮўӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҚИҺqӮрӢ`җвӮөӮҪҸгӮЕӮМҢpҸіӮЕӮ ӮБӮҪ[’ҚҺЯ 2]ҒBӮұӮкӮЙӮжӮБӮДҠә•җ•ҪҺҒӮМӮРӮЖӮВ’Ғ•ғ•ҪҺҒӮМ—¬ӮкӮрӮӯӮЮ•Ҫҗ©”©ҺRҺҒӮНҸБ–ЕӮөҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӮРӮЖӮВүН“аҢ№ҺҒӮМҲкҢnҒE‘«—ҳүЖӮМҲк–еӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB

Ӣ`ҸғӮМүЖҢnҒiҢ№җ©”©ҺRүЖҒjӮН–ј–еҒE”©ҺRүЖӮМ–јҗХӮрҢpҸіӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҢгӮЙ‘«—ҳҲк–еӮМ’ҶӮЕ•КүЖҲөӮўӮМ‘«—ҳ”ц’ЈүЖҒi•җүqүЖҒAӮўӮнӮдӮйҺz”gүЖҒjӮЙҺҹӮўӮЕҚӮӮўҸҳ—сӮЙ—сӮ№ӮзӮкҒAҚЧҗмүЖӮИӮЗ‘јӮМүЖҗbӢШ•ӘүЖӮЖӮНҲЩӮИӮй‘ТӢцӮр‘«—ҳҸ@үЖӮ©ӮзҺуӮҜӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB

ӢIҲЙӮЁӮжӮСүН“аҒEүz’ҶӮМҺзҢмӮрӮЁӮЁӮЮӮЛ–ұӮЯҒA•ӘүЖӮН”\“oҺзҢмӮр–ұӮЯӮҪҒB

Һә’¬Һһ‘гҲИҚ~

•ТҸW

Ңҡ•җ3”NҒi1336”NҒjӮЙ‘«—ҳ‘ёҺҒӮӘҺә’¬–Ӣ•{Ӯр‘n—§Ӯ·ӮйӮЖҒA”©ҺRүЖӮНӮұӮкӮЬӮЕӮМҢчҗСӮЙӮжӮБӮДүz’ҶҒEүН“аҒEӢIҲЙӮМҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒB‘«—ҳүЖӮМ“а•ҙӮЕӮ ӮйҠПүһӮМҸп—җӮЕӮНҒAҸҺ—¬ӮМ”©ҺRҚ‘җҙӮН‘«—ҳ’јӢ`•ыӮЙ•tӮӯӮаҢгӮЙ‘ёҺҒ•ыӮЙҲЖ‘ЦӮҰӮөӮДүЖҗЁӮр•ЫӮҝҒAӮ»ӮМҲк•ыӮЕ”©ҺRүЖ’„—¬ӮМ”©ҺRҚӮҚ‘ҒEҚ‘ҺҒ•ғҺqӮНҒAҠПүһ2”NҒi1351”NҒj’јӢ`”hӮМӢg—З’еүЖӮЙ”sӮкҺ©ҠQӮөҒAҚ‘ҺҒӮМҺq“с–{ҸјҚ‘‘FӮН“с–{ҸјӮЙҲЪӮБӮҪҒiүңҸB”©ҺRүЖҒjҒB

–{—ҲӮМ’„—¬ӮЕӮ ӮйүңҸB”©ҺRүЖӮӘҗҠ‘ЮӮ·Ӯй’ҶӮЕҒA”©ҺRҚ‘җҙӮМүЖҢnҒiӢаҢбүЖҒjӮӘ”©ҺRүЖӮМ‘y—МҠiӮЖӮИӮйҒBҚ‘җҙӮНҠЦ“ҢҠЗ—МӮЙ”C–ҪӮіӮкӮД“ҢҚ‘ӮЕ“м’©•ыӮЖҗнӮӨӮӘҒAӮ»ӮМҢгҠҷ‘qҢц•ыӮМ‘«—ҳҠоҺҒӮЖ‘О—§ӮөҒAҚNҲАҢі”NҒi1361”NҒjӮЙҺёӢrӮөӮҪҒBҚ‘җҙӮНӮ»ӮМӮЬӮЬ–v—ҺӮ·ӮйӮӘҒAҚ‘җҙӮМ’нӮМ”©ҺRӢ`җ[ӮӘӮМӮҝӮЙҺзҢмӮЙ”C–ҪӮіӮк”©ҺRүЖӮрҚДӢ»ӮіӮ№ӮйҒBӢ`җ[ӮМҺqҒE”©ҺRҠоҚ‘ӮН–ҫ“ҝ2”NҒi1391”NҒjӮМ–ҫ“ҝӮМ—җӮЕҢчҗСӮрӢ“Ӯ°ӮйӮИӮЗӮөӮД‘«—ҳӢ`–һӮМҗM”CӮрҺуӮҜҒA”\“oӮМҺзҢмӮр”CӮіӮкӮйӮИӮЗҺзҢм‘е–јӮЖӮөӮД—НӮрӮВӮҜӮйҒB

үһүi5”NҒi1398”NҒjӮЙӮНҠЗ—МӮЙ”CӮ¶ӮзӮкҒA“ҜӮ¶‘«—ҳҲк–еӮМҺz”g•җүqүЖӮвҚЧҗмӢһ’ӣүЖӮЖӮЖӮаӮЙҺOҠЗ—МүЖӮЖӮөӮД–јӮрҳAӮЛӮйүЖ•ҝӮЖӮИӮБӮҪҒBҠоҚ‘ӮМҺqҒE”©ҺR–һүЖӮНӢ`–һӮЙӮН—вӢцӮіӮкӮҪӮӘҒA‘«—ҳӢ`ҺқӮМ‘гӮЙӮИӮБӮДӮ©Ӯз•\•‘‘дӮЙ•ңӢAӮөӮДҠЗ—МӮЙҸA”CӮ·ӮйҒB–һүЖӮМҺqҒE”©ҺRҺқҚ‘Ғi“ҝ–{ҒjӮНҒAҸ«ҢRҢ —НӮМӢӯү»Ӯр–Ъҳ_ӮЮ‘«—ҳӢ`ӢіӮМҠұҸВӮЙӢкӮөӮЯӮзӮкӮйӮӘҒA”©ҺRүЖӮМ“а•ҙӮр’БӮЯӮДҚЧҗмүЖӮвҺR–јүЖӮЖқhҚRҒiӮ«ӮБӮұӮӨҒjӮ·ӮйҗЁ—НӮрҲЫҺқӮөӮҪҒB

ӮөӮ©ӮөҒAҺқҚ‘ӮМҺq”©ҺRӢ`ҸAӮЖүҷ”©ҺRҗӯ’·ӮЖӮМҠФӮЕүЖ“ВӮрӮЯӮ®ӮБӮДӮМҢғӮөӮў‘ҲӮўӮӘӢNӮ«ҒAӮ»ӮкӮӘҢгӮМүһҗmӮМ—җӮМҲкҲцӮЙӮИӮБӮҪҒB•¶–ҫ9”NҒi1477”NҒjӮЙүһҗmӮМ—җӮМҸI‘§ҢгӮаӢ`ҸA—¬Ғi‘ҚҸBүЖҒjӮЖҗӯ’·—¬Ғi”цҸBүЖҒjӮН“а•ҙӮр‘ұӮҜҒAӮұӮМ‘О—§ӮН—јҚЧҗмүЖӮМ—җӮЖӢӨӮЙӢE“аӮр“аҗнҸу‘ФӮЖӮ·ӮйҺеҲцӮЖӮИӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒA”©ҺRҗӯ’·Ғi”©ҺR”цҸBүЖҒjӮв”©ҺRӢ`кҹҒi”©ҺR‘ҚҸBүЖҒjӮНҠЗ—МӮЙҸA”CӮөӮҪӮӘҒAҗнҚ‘––ҠъӮЙ—јүЖӮЕӮ»ӮкӮјӮкҒA–Ш‘т’·җӯҒi”©ҺR‘ҚҸBүЖҒjӮв—VҚІ’·ӢіҒi”©ҺR”цҸBүЖҒjӮЙӮжӮйүәҚҺҸгӮӘӢNӮұӮБӮҪҒB

үz’ҶҚ‘ӮНҺзҢм‘гӮМҗ_•ЫҺҒӮЙ’DӮнӮкҒAүН“аҚ‘Ӯа“xҒXҺзҢм‘гӮМ—VҚІҺҒӮЙӢәӮ©ӮіӮкӮҪӮӘҒA”цҸBүЖӮМӢIҲЙӮҫӮҜӮНҚЕҢгӮЬӮЕҗЁ—НӮр•ЫӮБӮҪҒBҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮЁӮўӮДӮНҠш–{ӮвҚӮүЖӮЖӮөӮДҗ”үЖӮӘҺcӮБӮҪҒB

•Ҫҗ©”©ҺRүЖ

—р‘г“–Һе

”©ҺRҸd”\ - (•Ҫҗ©”©ҺRҺҒӮМ‘c)

”©ҺRҸd’ү

”©ҺRҸd•Ы

үЖ–дҒ@Ӯ ӮөӮ©ӮӘӮУӮҪӮВӮРӮ«

Ғ@Ғ@Ғ@‘«—ҳ“сӮВҲш

–{җ©

Ҡә•җ•ҪҺҒҚӮ–]үӨ—¬

җҙҳaҢ№ҺҒҒiүН“аҢ№ҺҒҒj

үЖ‘c

”©ҺRҸd”\

”©ҺRӢ`Ҹғ

Һн•К

•җүЖ

Һm‘°

Ҹoҗg’n

•җ‘ Қ‘’jеОҢS”©ҺRӢҪ

ҺеӮИҚӘӢ’’n

үН“аҚ‘ҒAӢIҲЙҚ‘

‘еҳaҚ‘ҒAүz’ҶҚ‘

”\“oҚ‘ҒA—ӨүңҚ‘

’ҳ–јӮИҗl•Ё

”©ҺRҸd’үҒA”©ҺRҚ‘җҙ

”©ҺR–һүЖҒA”©ҺRҗӯ’·

”©ҺRӢ`ҸAҒA”©ҺRӢ`‘ұ

”©ҺRӢ`ҢpҒA”©ҺRҲкҗҙ

Һx—¬ҒA•ӘүЖ

ҠвҸјҺҒҒi•җүЖ ҒЁ үШ‘°Ғi’jҺЭҒjҒj

“с–{ҸјҺҒҒi•җүЖҒj

“c’ҶҺҒҒi•җүЖҒj

үН“аҸaҗмҺҒҒi•җүЖҒj

ҲАҲдҺҒҒi•җүЖҒj ӮИӮЗ

Һә’¬Һһ‘гӮЙӮН”©ҺRӢаҢбүЖӮӘ‘еҳaүF’qҢSҒEүН“аҒEӢIҲЙҒiҠЗ—МҸA”CҺһӮЙӮНҺRҸйӮаҒjӮИӮЗӮМӢE“аӮЁӮжӮСӮ»ӮМҺь•УҚ‘ӮЙҠY“–Ӯ·ӮйҸd—vӮИ’nҲжӮрҺзҢмӮЖӮөӮДҺЎӮЯҒAӮЬӮҪ–Ӣ•{ӮМҠЗ—МӮЖӮөӮДҚ‘ӮМҗӯ–ұӮрҺ·ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAүЖ“В‘ҲӮўӮЙӮжӮиҒA‘ҚҸBүЖӮЖ”цҸBүЖӮЙ•ӘӮ©ӮкӮДҒAүһҗmӮМ—җ–u”ӯӮМҲкҲцӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮаҢғӮөӮӯ‘ҲӮў‘ұӮҜӮҪҒB

ӮЬӮҪҒA–k—ӨӮМүz’ҶӮМҺзҢмӮаҢ“ӮЛҒA•ӘүЖӮН”\“oӮМҺзҢмӮр‘гҒXҗўҸPӮ·ӮйҒB’ҳ–јӮИ––ебӮЖӮөӮДҺАӢЖүЖӮМ”©ҺRҲкҗҙӮӘӮўӮйҒB

ҠT—v

•ҪҲАҺһ‘гҒEҠҷ‘qҺһ‘г

Қв“Ң”Ә•ҪҺҒӮМҲк‘°ҒE’Ғ•ғҸdҚOӮМҺqӮЕӮ Ӯй’Ғ•ғҸd”\ӮӘ•җ‘ Қ‘’jеОҢS”©ҺRӢҪҒiӮНӮҪӮҜӮвӮЬӮІӮӨҒAҢ»ҚЭӮМҚйӢКҢ§җ[’JҺs”©ҺRҺь•УҒjӮЙҸҠ—МӮр“ҫӮД”©ҺRҗ©ӮрҸМӮөӮҪӮұӮЖӮЙҺnӮЬӮйҒi•Ҫҗ©”©ҺRүЖҒjҒBҺЎҸіҒEҺхүiӮМ—җӮЙӮЁӮўӮДҒAӮ»ӮМҺq”©ҺRҸd’үӮНҒAӮНӮ¶ӮЯӮН•ҪүЖ•ыӮЙӮВӮўӮҪӮӘҢгӮЙҢ№—Ҡ’©ӮЙҸ]ӮўҒAҲкғm’JӮМҗнӮўӮвүңҸBҚҮҗнӮИӮЗӮЕҠҲ–фӮөӮҪҒBҸd’үӮНӮМӮҝӮЙ–kҸрҺһҗӯӮЖ‘О—§ӮөҒAҢіӢv2”NҒi1205”NҒjӮЙ•җ‘ Қ‘“с–“җмӮЕ–kҸрӢ`ҺһӮМҢRӮЖӮМҗ퓬ӮЕ”sҺҖӮөӮҪҒi”©ҺRҸd’үӮМ—җҒjҒB

Ӯ»ӮМҢгҒAҸd’үӮМӢҢ—МӮЖ”©ҺRӮМ–јҗХӮНҒA‘«—ҳӢ`Ң“ӮМҸҺ’·ҺqҒE‘«—ҳӢ`ҸғӮӘҸd’үӮМ–ў–SҗlӮЕӮ Ӯй–kҸрҺһҗӯҸ—[’ҚҺЯ 1]ӮЖҚҘҲчӮөҒAҢpҸіӮіӮкӮҪҒBӢ`ҸғӮНӮаӮЖӮаӮЖҗV“cӢ`Ң“Ғi‘«—ҳӢ`Ң“ӮЖ“ҜжҒӮМҸ]ҢZ’нҒjӮМ–әӮЖҚҘҲчӮөҺqӮа–ЧҒiӮаӮӨҒjӮҜӮДӮўӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҚИҺqӮрӢ`җвӮөӮҪҸгӮЕӮМҢpҸіӮЕӮ ӮБӮҪ[’ҚҺЯ 2]ҒBӮұӮкӮЙӮжӮБӮДҠә•җ•ҪҺҒӮМӮРӮЖӮВ’Ғ•ғ•ҪҺҒӮМ—¬ӮкӮрӮӯӮЮ•Ҫҗ©”©ҺRҺҒӮНҸБ–ЕӮөҒAҗҙҳaҢ№ҺҒӮМӮРӮЖӮВүН“аҢ№ҺҒӮМҲкҢnҒE‘«—ҳүЖӮМҲк–еӮЖӮөӮД‘¶‘ұӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB

Ӣ`ҸғӮМүЖҢnҒiҢ№җ©”©ҺRүЖҒjӮН–ј–еҒE”©ҺRүЖӮМ–јҗХӮрҢpҸіӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҢгӮЙ‘«—ҳҲк–еӮМ’ҶӮЕ•КүЖҲөӮўӮМ‘«—ҳ”ц’ЈүЖҒi•җүqүЖҒAӮўӮнӮдӮйҺz”gүЖҒjӮЙҺҹӮўӮЕҚӮӮўҸҳ—сӮЙ—сӮ№ӮзӮкҒAҚЧҗмүЖӮИӮЗ‘јӮМүЖҗbӢШ•ӘүЖӮЖӮНҲЩӮИӮй‘ТӢцӮр‘«—ҳҸ@үЖӮ©ӮзҺуӮҜӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB

ӢIҲЙӮЁӮжӮСүН“аҒEүz’ҶӮМҺзҢмӮрӮЁӮЁӮЮӮЛ–ұӮЯҒA•ӘүЖӮН”\“oҺзҢмӮр–ұӮЯӮҪҒB

Һә’¬Һһ‘гҲИҚ~

•ТҸW

Ңҡ•җ3”NҒi1336”NҒjӮЙ‘«—ҳ‘ёҺҒӮӘҺә’¬–Ӣ•{Ӯр‘n—§Ӯ·ӮйӮЖҒA”©ҺRүЖӮНӮұӮкӮЬӮЕӮМҢчҗСӮЙӮжӮБӮДүz’ҶҒEүН“аҒEӢIҲЙӮМҺзҢмӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒB‘«—ҳүЖӮМ“а•ҙӮЕӮ ӮйҠПүһӮМҸп—җӮЕӮНҒAҸҺ—¬ӮМ”©ҺRҚ‘җҙӮН‘«—ҳ’јӢ`•ыӮЙ•tӮӯӮаҢгӮЙ‘ёҺҒ•ыӮЙҲЖ‘ЦӮҰӮөӮДүЖҗЁӮр•ЫӮҝҒAӮ»ӮМҲк•ыӮЕ”©ҺRүЖ’„—¬ӮМ”©ҺRҚӮҚ‘ҒEҚ‘ҺҒ•ғҺqӮНҒAҠПүһ2”NҒi1351”NҒj’јӢ`”hӮМӢg—З’еүЖӮЙ”sӮкҺ©ҠQӮөҒAҚ‘ҺҒӮМҺq“с–{ҸјҚ‘‘FӮН“с–{ҸјӮЙҲЪӮБӮҪҒiүңҸB”©ҺRүЖҒjҒB

–{—ҲӮМ’„—¬ӮЕӮ ӮйүңҸB”©ҺRүЖӮӘҗҠ‘ЮӮ·Ӯй’ҶӮЕҒA”©ҺRҚ‘җҙӮМүЖҢnҒiӢаҢбүЖҒjӮӘ”©ҺRүЖӮМ‘y—МҠiӮЖӮИӮйҒBҚ‘җҙӮНҠЦ“ҢҠЗ—МӮЙ”C–ҪӮіӮкӮД“ҢҚ‘ӮЕ“м’©•ыӮЖҗнӮӨӮӘҒAӮ»ӮМҢгҠҷ‘qҢц•ыӮМ‘«—ҳҠоҺҒӮЖ‘О—§ӮөҒAҚNҲАҢі”NҒi1361”NҒjӮЙҺёӢrӮөӮҪҒBҚ‘җҙӮНӮ»ӮМӮЬӮЬ–v—ҺӮ·ӮйӮӘҒAҚ‘җҙӮМ’нӮМ”©ҺRӢ`җ[ӮӘӮМӮҝӮЙҺзҢмӮЙ”C–ҪӮіӮк”©ҺRүЖӮрҚДӢ»ӮіӮ№ӮйҒBӢ`җ[ӮМҺqҒE”©ҺRҠоҚ‘ӮН–ҫ“ҝ2”NҒi1391”NҒjӮМ–ҫ“ҝӮМ—җӮЕҢчҗСӮрӢ“Ӯ°ӮйӮИӮЗӮөӮД‘«—ҳӢ`–һӮМҗM”CӮрҺуӮҜҒA”\“oӮМҺзҢмӮр”CӮіӮкӮйӮИӮЗҺзҢм‘е–јӮЖӮөӮД—НӮрӮВӮҜӮйҒB