システムイメージバックアップを復元せずに起動する (1)

2016年01月20日

システムイメージバックアップを起動

こんにちは、ハニービーンです。

我が家のLet'sNote CF-J10は、こちらの記事のとおり、先日Windows7からWindows10にアップグレードしました。

ところが、とある理由により、元のWindows7を起動する必要が発生しました。

アップグレードする前にWindows7の最後の状態のシステムイメージバックを取ってありますが、これを復元してもう一度マシンをWindows7に戻し、用が済んだら再度Windows10に戻すのは気が引ける作業です。

そこで、システムイメージバックアップをマシンに復元するのではなく、仮想マシン上で起動してみることにしました。その方法を備忘録として書き留めておきたいと思います。

なお、Let'sNote CF-J10は、レガシーBIOS機でHDDはMBRディスク、Windows7はHome Premium 64bitです。

この作業が何のために必要だったかは、別の記事で紹介したいと思います。

作業の流れ

今回の作業の大まかな流れは以下のようになります。

(1) システムイメージバックアップの中身の確認

(2) Cドライブが保存されたVHDファイルの中身をコピー

(3) VHDファイルの中身をブートできるように処理

(4) VirtualBoxの仮想マシンにVHDファイルをマウント

(5) 仮想マシンを起動

VirtualBoxで仮想ディスクを起動

システムイメージバックアップの中には、パーティションを丸ごと仮想ディスクとして保存したVHDファイルが複数入っています。

このVHDファイルのうち、Cドライブが保存されているものを仮想マシンの仮想HDDとしてマウントすれば、中のWindows7を起動できます。

方法としては色々あるかと思いますが、無料で使えるVirtualBoxを使います。

VirtualBoxはこちらのページからダウンロードできます。

なお、この記事ではVirtualBoxのインストールや使い方についての説明は省略します。

起動の準備

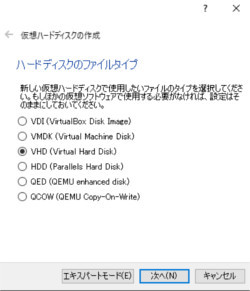

VirtualBoxは、いろいろな形式の仮想ディスクファイルを使用できますが、VHD形式もサポートされています。

仮想マシンで起動すると、VHDファイルの上限サイズまで展開されて起動するので、通常は物理HDDの容量が足りなくなります。

そこで適当な上限サイズのVHDを作成しておき、元のVHDの中身をコピーして使います。

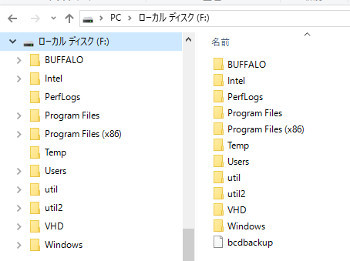

システムイメージバックアップの中身の確認

まず、外付けHDDに保存してあるシステムイメージバックアップのフォルダの中を見てみます。

ドライブ直下に「WindowsImageBackup」フォルダがあり、その下に「コンピューター名」のフォルダ、その下に「Backup+日時」のフォルダがあります。

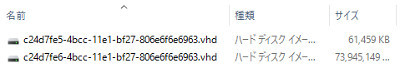

この「Backup+日時」フォルダの中には、VHDファイルが入っています。今回は2つありました。

ファイル名は複雑なので見てもわかりませんが、ファイルサイズを見ると、大きい方が74GBくらいで、元Cドライブであろうことがわかります。

右クリックしてマウントしてみます。

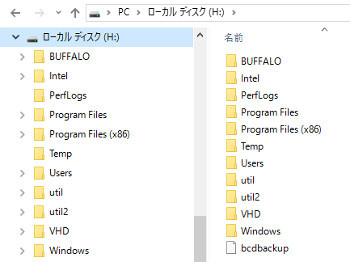

すると仮想ディスクがマウントされ、Hドライブになりました。

ところでこのHドライブのサイズを見てみると、

220GBもあります。

220GBというのは元Cドライブのサイズ全体であり、そのうち使用済み+αがVHDファイルのサイズ74GBなわけです。

この仮想ディスクを仮想マシンにマウントする場合、物理ディスクに220GB以上の空き容量がないと仮想マシンが起動しません。

Cドライブが保存されたVHDファイルの中身をコピー

物理ディスクの空き容量が220GB以上あれば、このコピー作業は省略できます。

我が家ではそうはいかないので、物理HDDに収まる、最大サイズの小さなVHDを作成して、そこに中身をコピーします。

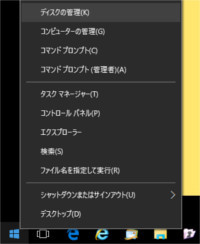

ディスクの管理を起動し、

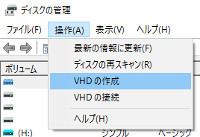

操作>VHDの作成から作成します。

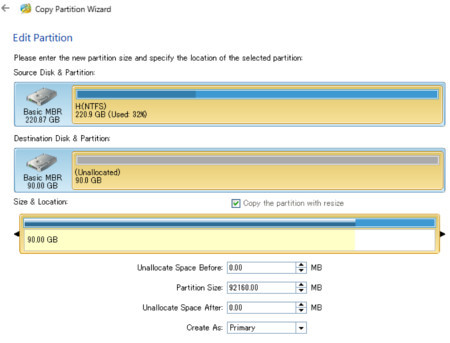

VHD形式で容量固定、サイズは74GBにゆとりを持たせ、HDDの空き容量以下である必要があります。今回は90GBにし、名前はWin7.vhdにしました。

この方法で作成すると、かなり時間がかかるので、それがイヤな人はVhdTool.exeというものを探して来て使うと、早く作れて便利です。

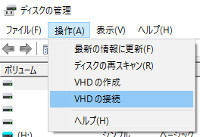

作成したら、操作>VHDの接続でマウントします。

Hドライブの中身を全部コピーしますが、無料で使えるMiniTool Partition Wizard Freeを使いました。

パーティションをリサイズしながらコピーすることが可能です。

数十GBあるファイルなので、コピーには時間がかかります。

コピーが終わったら、安全のためHドライブをアンマウントし、外付けHDDも外しておきます。

VHDファイルの中身をブートできるように処理

このVHDファイルを仮想マシンの仮想Cドライブとしてマウントしてもこのままでは起動しません。

次の2つの作業が必要です。

(1) パーティションをアクティブにマーク (diskpart)

(2) ブートファイルの設定 (bcdboot)

パーティションをアクティブにマーク (diskpart)

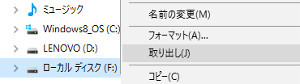

アクティブにマークするために、Win7.vhdを右クリックしてマウントします。

Fドライブになりました。

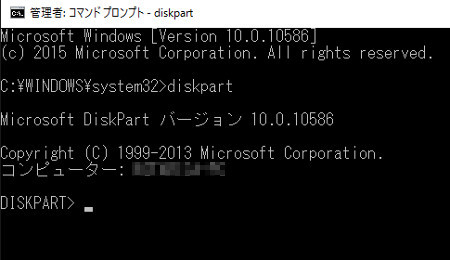

次にコマンドプロンプト(管理者)を開き、diskpartを実行します。

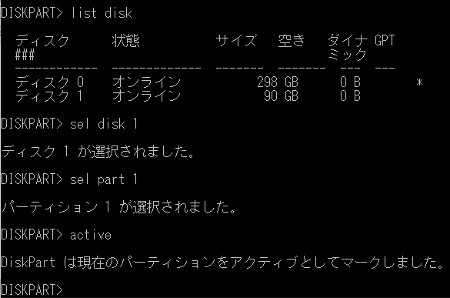

サイズを参考にdiskを選択、partition 1を選択し、activeを実行します。

これで、起動可能パーティションになりました。

Exitと入力し、diskpartを終了します。

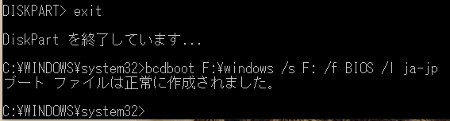

ブートファイルの設定 (bcdboot)

引き続きコマンドプロンプト(管理者)上で、今度はブートファイルを設定するために次のコマンドを実行します。

bcdboot F:\windows /s F: /f BIOS /l ja-jp

これで起動準備完了です。

エクスプローラーのF:ドライブを右クリックして「取り出し」でアンマウントします。

VirtualBoxの仮想マシンにVHDファイルをマウント

VirtualBoxを起動し、新規仮想マシンを作成します。名前はLetsNoteWin7としました。

メモリは2GBほど割り当て、仮想ディスクの選択で「すでにある既存の仮想ハードディスクファイルを使用する」を選択し、Win7.vhdを選び、仮想マシンを作成します。

仮想マシンを起動

できた仮想マシンを起動します。

最初の起動は時間がかかりますが、ひたすら待ちます。

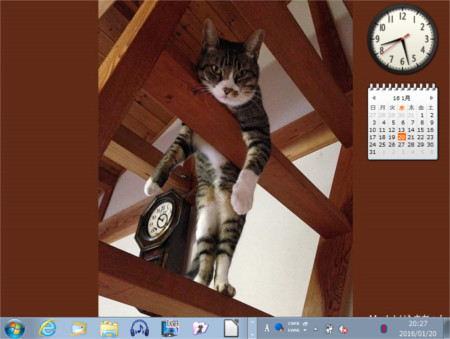

そして・・起動しました !

しばらく見なかった画面が久しぶりに表示されました。

これで、以前のWindows7環境での作業をすることが可能になりました。

シェアしていただけると大変うれしいです。

更新情報はこちらからどうぞ