新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2016年07月15日

コガネ虫幼虫(根切り虫)の対策

気を付けようコガネ虫の幼虫

バラを育てる時に必ず悩ませられるのが

コガネムシの幼虫です。

早く見つけて処置しないと、バラの木が

アッと言う間に根っこを食べられ木が

グラグラになってしまいます。

バラの木がどんな状態になった時が

「コガネムシの幼虫がいるのかな?」

と疑わなければいけないかその例を

あげますので、毎日の水やりをしながら、

注意して観察して下さい。

| *枝が貧弱で、葉っぱが黄色くなり 次々と落ちて、葉っぱが少なくなる。 |

こんな状態の時は、まず間違いなく

コガネムシの幼虫が、鉢の中でむしゃむしゃと

根っこを食べています。

ではその対処方法はどうすればいいのでしょうか。

【対処方法】

鉢からバラの木を土ごと引き抜き、土をばらして

幼虫がいないか見てみましょう。

もし幼虫がいたら幼虫は、捕殺して下さい。

幼虫が一匹もいないのを確認して、新しい土で

植え替えて下さい。

夏の植え替えは木を弱らせますが、根っこを

食べられるよりはましです、植え替えたバラは

半日日陰で養生しながら管理して下さい。

コガネムシと幼虫の駆除によく使用される

薬剤。

成虫には【スミチオン乳剤】や【オルトラン水和剤】を

散布します。

コガネムシ成虫の姿を見かけたら

付近に卵を産み付けた可能性が大きいので

【ダイアジノン粒剤3】を植物のまわりの土に混ぜます。

毎年発生している場合には春先に

苗を植え付ける時に始めから土に混ぜておきます。

【コガネムシ類幼虫に効く薬剤】

商品名 剤型 商品の特長

オルトランDX粒剤 粒剤 土にまぜても・ばらまいても

効果が続く浸透移行性殺虫剤

オルトラン粒剤 粒剤 ばらまくだけで、害虫の防除ができる

ダイアジノン粒剤 粒剤 ネキリムシ・タネバエなどに

| オルトランDX粒剤 200g【楽天24】[住友化学園芸 園芸用殺虫剤] 価格:1,038円 |

| 【1万円以上送料無料】【農薬】オルトラン粒剤 1kg【園芸用 殺虫剤】 価格:882円 |

| 【住友化学園芸】【殺虫剤】家庭園芸用 サンケイ ダイアジノン粒剤3 400g※5000円以上お買い上げで送料無料! 価格:619円 |

タグ:バラ

2016年04月24日

初めてのバラ栽培 一年目の育て方

/a>

植え付けたバラの苗も、どんどんと

新芽を伸ばす季節になって来ました。

この時期にしなければならない

大事なことが、色々とあります。

① 摘蕾(てきらい)・・蕾を取る

美しい花を沢山咲かせるためには、

一人前の株をつくることが大切です。

良い株に良い花が咲きます。

早く一人前の株を作るためには、

新芽の先の蕾が見えてきたら手でつまんでいきましょう。

手でつまめないほどの枝の硬さになっていたら、

最も上の5枚葉の上でハサミで摘蕾します。

その後も次々と蕾が出てきますが、

8月末までは軽々とテキトーに摘蕾を続けていきましょう。

摘蕾をすることにより、次の芽が出やすくなり、

新しいシュートが何本も出てきやすいようにします。

8月末というのは、秋以降出てくるシュートは

すぐに冬を迎えてしまうため、

柔らかいままのシュートで充実できず、

来年用の十分な枝となりません。

最初は抵抗があるかもしれませんが、

いいバラの花を咲かすためには必要です。

木立性のバラは9月に夏 剪定を行い、

秋花からどうぞ楽しんでください。

② 新しく伸びたシュートを選定する。

バラの特性の一つとして、

頂芽優勢(ちょうがゆうせい)というのがあります。

枝先に近い芽の発育が旺盛でよく伸びる・・という意味です。

この特性を知ることで、

お世話の仕方の意識が違ってきますので、ご紹介します。

例えば、四季咲き性の木立バラを育てたとします。

いいシュートが出てきたら嬉しくてそのままにしておく。

その枝だけが妙に太くなり、

そのうちほうきを逆にしたような

房のように蕾を付けてあまり綺麗でない花が咲く。

がっかりするものの、太くて立派な枝なので、

もったいなくて切れないので、

長く伸ばしっぱなしにする。

9月の夏剪定でも、もったいなくて切れず、

一番長いまま残す。

いつまで待っても、その太い枝以外のシュートが出ず、

全体としてほうきを逆にしたような株の形となる。

最初は切れないんですよね、分かります。

しかし、誤解を恐れずに申しますと、

「バラは切りながら大きく育てていきましょう。」

太くて立派な枝が出たのはとても良いことですが、

その枝の勢いが良すぎて栄養が集中してしまい、

株全体のバランスが壊れ、新しい芽に

なかなか勢いが回らない状態です。

また、シュートの先の花は栄養過多で

綺麗な花が咲かなかったでしょう。

将来の幹になる大切な枝ですから、

そんな不完全な花で栄養を使わせるのは

もったいないことです。

頂芽優勢であることを考え、敢えて夏剪定で

一番太く勢いのある枝を一番短く切ると、

新しいシュートが出やすくなります。

見るからに勢いのあるシュートが出てきたときは、

私は早めに摘芯して、勢いを分散させて、

株全体に栄養が行くように仕向けるようにしています。

あくまで個人の好みなのですが、

摘芯で頂芽優勢を少し緩めてやることで、

株のまとまりが良くなることを

一度怖がらずやってみてくださると、

ふわっと脇芽が出てきて、

その意味をご理解いただけると思います。

タグ:育て方

2016年04月23日

多肉植物の魅力

多肉植物といえばサボテンがその代表的ですが

なんとその種類は一万種はあるそうです。

カラフルな色、ポッテリとした形、大きな物

小さな物、そんな多肉植物の魅力をご紹介しましょう。

なんとその種類は一万種はあるそうです。

カラフルな色、ポッテリとした形、大きな物

小さな物、そんな多肉植物の魅力をご紹介しましょう。

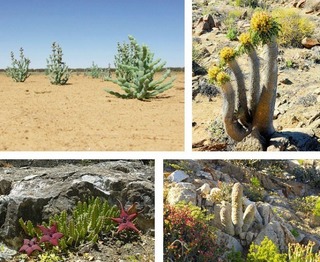

【多肉植物ってどんなところに生えているの】

多肉植物は、主に南アフリカ、東アフリカ、

中央アフリカ、メキシコ、マダガスカル、アラビア半島、

カナリー諸島で、姿の変わった珍しい種類が見られるほか、

中国、東ヨーロッパの高山、

日本を含む世界中に分布しています。

又、多肉植物は砂漠や高山の斜面など非常に過酷な環境で

生きているため、一般の植物とは大きく異なり、

水分の蒸発を出来るだけ少なくするような姿になっています。

水分の少ない過酷な環境下で生き抜けるように、

さまざまな工夫を凝らし、独自の進化を経た植物ともいえます

このように様々な形態をした多肉植物ですが、

共通して言えるのは、思わず目を惹くような

ユニークな姿をしていることです。

そのため古くから多くの人を魅了してきました。

【多肉植物の楽しみ方】

①見る楽しみ

色々な組み合わせの寄せ植えや、お洒落な

コップに植え部屋のインテリアとして楽しんだり

盆栽ふうに植え込み、自分なりの景色の世界を

楽しめます。

②集める楽しみ(コレクション)

多肉植物は、種類によって微妙な色や、

模様に差異があり、

思わず集めたくなる魅力があります。

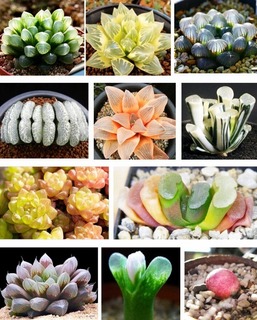

コレクションとして人気がある種類

希少種で高額で知られるアガへ

色鮮やかでシャープな姿がかっこいいですね。

こうして並べてみると、

思わず欲しくなるような姿をしています。

エケベリア

一つ一つの繊細で幻想的な色合いに

思わず息をのみます。

カラフルでフリルのある葉はまるで

パーティードレスの様な姿ですね。

特にエケベリアは小型種が多いので、

省スペースでも100種類ぐらいは

容易に集めることができます。

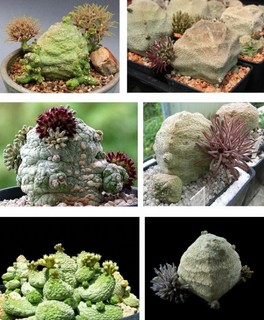

ちょっと変り種のプセウドリトス

岩肌のような表面とゴツゴツした質感が

何とも言えない味わいがあり、

一般の方よりも愛好家に人気があるようです。

特に時間をかけて株を大きくしていく過程や

子株が増えていく様子などが見ていて飽きない

魅力を持っています

透明なガラスのような種類

多肉植物の中には砂の中に埋まって、

レンズのような葉を頭だけ出して光を取り込み、

光合成をする変わった種類が存在します。

ハオルチアや、リトープスといった種類に

代表されるその特殊な姿は

コレクターに大変人気があります。

太陽の光を浴びてレンズを反射させた姿は

眩く輝き、まるでガラス細工のような美しさです。

まだまだ紹介したい種類はたくさんありますが、次回の楽しみとして

今日はこのへんで

タグ:多肉植物

2016年04月22日

世界三大名木ジャカランダ

ジャカランダとは

南米に約50種類が分布する樹木です。

日本で主に栽培されているのは、ャカランダ・ミシモフォリアという種です。

ミモシフォリアはアルゼンチン原産の落葉高木で樹高は15mに達します。

現地では街路樹などに広く利用されています。

熱帯では乾期の終わりに落葉した状態で花を咲かせ、その後に新芽を出します。

花の色は淡い藤色で神秘的に美しく、「世界三大花木」のひとつとされています。

ひとつの花房に50~90コの花を付け、満開時は木を覆うほどに咲き乱れます。

白花の変種が知られています。

葉は鳥の羽のように繊細で細かく、非常にやわらかな感じがします。

充分な大きさに育った木でないと開花は難しく、

日本では鉢植えの若木を観葉植物として扱うことが多いです。

ジャカランダの名は、ブラジルでの呼び名から付けられた

ポルトガル名に由来するとされています。

【ジャカランダを育て花を咲かすことはできるのか。】

アルゼンチン原産で、鮮やかな花を咲かせ、

現地や九州などでは庭木や街路樹として植えられています。

花色は紫色。

普通のジャカランダは植え付けから

10年程度経ち樹高数メートル以上にならないと

花を咲かせませんが、

この品種は開花済みの親木から穂木を採っている

接木苗なので上手に育てると2~4年後から開花し始めます。

レースのような繊細な羽状複葉が美しく、

鉢植えで観葉植物としても人気です。

栽培管理もしやすく、冬季は鉢植えにして室内で鑑賞しますが、

関東以南の暖地では少し防寒すれば露地植えも可能です。

花を咲かせるためには強い霜に当てないようにしてください。

【栽培方法】

日当たりの良い場所で育ててください。

苗木のうちは鉢植えで育てます。

春から秋は水をたっぷり与え、冬の落葉期は乾燥気味に管理します。

肥料は春から秋の成長期に緩効性化成肥料を2ヶ月に1回程度施します。

日中気温が15度くらいになると成長がとまるので、

その頃に化成肥料10g、早春に再度同じくらいの肥料を

与えると開花しやすくなります。

幹が直径3cm以上になれば暖地での庭植えもできます。

花を咲せるポイントとして、夏に伸びた枝に花が付くので 、

6月以降は剪定しないこと、また枝を強い霜に当てないことになります。

暖地以外では鉢植えのまま育て、室内で冬越しさせます。

低温にあてなければ落葉しませんが、

花もつきませんのでご注意ください。

春を迎えたアルゼンチン、咲き誇るジャカランダ

アルゼ-ンチン・ブエノスアイレスで撮影されたもの。

1万本以上のジャカランダが咲き誇ってい-る。

タグ:ジャカランダ

2016年04月21日

はじめてのバラ栽培 ミニバラ

園芸店に行くと、色とりどりのミニバラがッ目につきます。

値段もお手頃で見た目も可愛くてつい購入してしまいますが

花が終わった後はどうしていますか。

ミニバラも、普通のバラと一緒で手入れによっては、春から

秋まで花を楽しむことが出来ます。

購入してから秋まで花を楽しむ手入れ法をお伝えします。

花が終わったら選定する。

大きく立派な花を咲かせるための大切な作業。

最後の花が咲き終えたら、思い切ってカットしてください。

枝が伸びた後をイメージして楽しく剪定しましょう。

四季咲きなので年3~4回は花を咲かせてくれます。

剪定をする理由

最大の理由は、良い花をたくさん咲かせ、ガーデニングを楽しむため。

株を若返らせて、新芽が出やすくするため。

日当たりや風通しをよくするため。

枯れ枝など痛んだ部位を取り除くため。

また、せっかく伸びた枝や蕾を「切る」という行為は

「もったいない・・・」とか「かわいそう・・・」と思ってしまいがちです。

しかし立派な株に育ってもらうため、思い切ってカットして

徐々に剪定技術を身につけていってください。

基本とコツをしっかりマスターすれば、剪定はとても奥深く、

重要な、また楽しい作業になりますよ。

夏の通常剪定(5,6月)・秋の通常剪定(9、10、11月)

花が咲く季節の剪定です。

花が一通り咲き終わったら、次の開花(新芽の成長)を促進するために、

基本的な剪定をしましょう。

剪定の前日または前々日に水をたっぷりあげましょう。

春の第3剪定よりちょっと上(土から7~10cm程度)あたりを目安に 、

新芽または5枚葉の上でカットしてください。

下葉の掃除をして、すっきりさせましょう。

枯葉、枯れ枝は病気のもとになります。

病気のチェックもお忘れなく。

肥料(追肥)を与えましょう 。

必要であれば、薬をまきましょう。

この時期、有機肥料はカビがはえやすいので注意しましょう。

剪定後はすぐに水をあげるのではなく、なるべく乾かしましょう。

葉や枝が少なくなっていますので、蒸散をしにくいためです。

すぐに水をあげると過湿の原因になります。

その後、乾いたら水をあげましょう。

ポイントは、花が終わったら、光合成をたくさんさせるため外に出しましょう。

バラの書籍などでは、「何番枝のどこどこでカットする」などと

説明されているものがありますが、これは枝の少ないバラのこと。

ミニバラのように密集しているものは、あまり気にせず、バッサリ切って下さい。

なお、買ったばかりのものも、一通り咲き終わったら、このように剪定してください。

開花シーズンなら、また蕾を付けてくれるはずです。

花がら摘み(7月)

7月に入ると、気温が高くなり、バラの体力が低下してきます。

こんな状態でむやみにカットすると、かなりのダメージを与えてしまいます。

そこで、この時期は、剪定をするのではなく、花がらを摘むことで対処しましょう。

蕾摘み(8月中旬まで)

花付きが悪くなってきたら、花がらや蕾を全てカットしましょう。

カット後でも、蕾を付け花を咲かせようとします。

バラにとって花を咲かせるということは、とても多くのエネルギーを使います。

夏場は、ただでさえ花付きがわるも、どうせきれいな花が咲かないなら、

花を咲かせることよりも、株を太らすことにエネルギーを使いたいものです。

夏場は、咲きそうな花や蕾を見つけたら、摘んでおきましょう。

夏剪定(8月下旬)

秋によりきれいな花を咲かせるために、ここで剪定を行います。

秋に向けての準備です。

剪定の前日または前々日に水をたっぷりあげましょう。

土から7~10cm程度あたりを目安に、新芽または5枚葉の上でカットしてください。

下葉の掃除をして、すっきりさせましょう。

枯葉、枯れ枝は病気のもとになります。

病気のチェックもお忘れなく。

肥料(追肥)を与えましょう。

必要であれば、薬をまきましょう。

この時期、有機肥料はカビがはえやすいので注意しましょう。

剪定後はすぐに水をあげるのではなく、なるべく乾かしましょう。

葉や枝が少なくなっていますので、蒸散をしにくいためです。

すぐに水をあげると過湿の原因になります。

その後、乾いたら水をあげましょう。

ポイントは、花が終わったら、光合成をたくさんさせるため外に出しましょう。

新芽がでてきます。

この先に蕾をつけ花を咲かせます。

夏剪定は浅く切ることがポイントで、深く切り込むと枝が弱ります。

病害虫などの影響で下葉がすくない場合は、後で説明する

折り曲げ剪定という方法も有効的です。

冬の第1剪定(休眠準備、12月初旬)

晩秋~春にかけての休眠期には、3回の剪定を行います。

それぞれ役割は異なりますが、最終的には、6cm程度まで剪定します。

1回目の剪定は、晩秋(11月~12月上旬)になり花が咲かなくなってきたら行います。

目的は、休眠を促進させるため。花がらや蕾をきれいに取り去り、

株をリラックスさせ、休眠に入りやすくしてあげましょう。

株全体の1/3程度を目安に、花がらや蕾、変色した枝などをカットして、

インドアローズ、アウトドアローズともに屋外に置き寒さに当てましょう。

下葉の掃除をして、すっきりさせましょう。

枯葉、枯れ枝は病気のもとになります。

病気のチェックもお忘れなく。

必要におおじてお礼肥を与えましょう。

必要であれば、薬をまきましょう。

なるべく日光が当たる場所においてください。土を太陽の光で暖かくして

根っこの成長を促すためです。

しかし、光合成はできないので当たらなくても休眠はできます。

ゆっくり落葉しはじめます。

枯れないように水は与え続けましょう。

病害虫などの影響で下葉がすくない場合は 、

後で説明する折り曲げ剪定という方法も有効的です。

冬の第2剪定(強剪定、1月中旬)

冬の第2剪定(強剪定)は、本格的な休眠に入りバラに刺激を与えても

ストレスが少ないこの時期(12月末~2月上旬)に行います。

目的は春に新芽が出やすくするため。

まさに冬のお手入れのメインイベント、楽しみましょう。

まずは、バラが休眠に入っていることを確認してください。

だいたい最高気温が5℃を下回る日が4日も続けば、ほとんどの品種が休眠に入ります。

枝葉が褐色または黄色に変色していれば、ほぼ休眠状態と考えられます。

ただし、品種によっては、変色せず緑色のまま冬を超すものもあります。

そんな時は、地域によっても異なりますが、2月上旬ごろまで様子を見ましょう。

遅くても新芽が出始めるまでには、緑色のものも含めて済ませておきましょう。

さらに株全体の1/3程度をカットします。

秋からじっくりお休みさせたもの、褐色しているものは、ばっさりカットしましょう。

枝葉や土の中には病害虫の元が残っていることもあります。

付いている葉は取り除き、下葉の掃除をして、すっきりさせましょう。

枯葉、枯れ枝は病気のもとになります。

なるべく日光が当たる場所においてください。

土を太陽の光で暖かくして根っこの成長を促すためです。

しかし、光合成はできないので当たらなくても休眠はできます。

枯れない程度に水は与え続けましょう。

基本は乾かし気味です。

この時期を利用して、鉢上げ、植え替えすることをお勧めします。

<注>しっかり休眠できてないバラに強剪定を行うと大ダメージを与えてしまいます。

冬に購入されたもの、暖かい地域のもの、落葉していないものは

後で説明する折り曲げ剪定をお勧めします。

冬の第3剪定(開花準備、3月中旬)

2~3月の新芽が出る前に行う剪定をいいます。

変色したり状態の悪い枝先などをきれいに切りそろえ、春の開花を待ちます。

3月の新芽が出る前に、さらに6~8cm程度目安に、お掃除カットします。

必要に応じて、緩効性肥料を与えます。

なるべく日光が当たる場所においてください。

土を太陽の光で暖かくして根っこの成長を促すためです。

暖かくなると新芽が成長します。

5月ごろには満開の花が咲くでしょう。

折り曲げ剪定

葉は光合成をする大切な場所。

でも、病気や虫などで弱った葉が少ない株や、

下葉がない場合はどうしたらいいのでしょう?

そんな時にオススメなのが、枝を切らずに枝をつぶして折り曲げる

「折り曲げ剪定」。

枝は切らなくても、折り曲げた部分の下方から枝はちゃんと伸びてきます。

しかも、枝は折り曲げられても、葉は光合成をします。

そう、葉数を減らすことなく、光合成をしてバラ全体に栄養を与えることができます。

折り曲げた枝は、新枝が育った頃にカットすればOK!

根元から5~10cm上で枝(茎)を外側に折り曲げる。

ポキッと折ると切れてしまう場合があるので、茎を持って、ねじりながら折るのがコツ。

折り曲げた付近(下方)から新芽がでてきます。

新芽が10cm程度まで成長したら、折り曲げた枝をカットしましょう。

折り曲げた枝が地面に近くなるので病気に注意してください。

<注>冬の剪定を1回で済ませる人もいます。

この場合、多くは第2剪定(強剪定)だけで、すべての作業を行ってしまいます。

動画の簡単な説明です。

タグ:ミニバラ

2016年04月20日

はじめてのバラ栽培 バラの芽かき

バラの木もどんどん新芽が伸びだしていますが

ここで大事な作業があります。

新芽の芽かき、なぜ芽かきが執ようなの

新芽を全部伸ばすと、エネルギーが分散されます。

ですのでいらない枝は、新芽のうちに摘み取る

この作業を芽かきと言います。

① 芽かきの理由

芽かきをした場合

残した芽に養分が集中し、枝は太く立派になり、良い花が咲く

芽かきをしない場合

養分が分散し、細い枝になり、良い花が咲きにくい

花を大きく綺麗にするだけでなく、

しっかりとした枝を作るためでもあるんですね。

さらに、

同じ箇所からいくつも出た芽や、内側の芽(内芽)が

成長することで、株の中心部で葉がワサワサ茂ると、

枝葉が混みあって、風通しが悪くなります。

そうするとやっかいなことに、

病気や害虫が発生しやすくなりますし、

日当たりも悪くなると、葉が黄色く弱くなってしまいます

② 芽かきのタイミング

芽かきのタイミングは、例えば同じ箇所から、

2つ3つ芽が出ているとして、一番大きな芽が、

4、5センチくらい伸びた時です。

その程度に伸びた芽であれば、急な寒さにも耐えやすいですし、

しっかりしているため、ちょっと触れたくらいでは、

取れにくくなっています。

これが、まだ1~2センチくらいですと、

急な寒さが復活した時にダメになったり、

芽に触れてしまった場合に、ポロっと取れたりします。

なので、予備の芽を取っても問題なし!

と、思えるサイズまで待つわけですね^^

なのですが・・・

↓

バラにはご承知の通り、とげが多いです。

くれぐれも手を傷つけないように気を付けて下さい

指が入りにくい所は、ラジオペンチなどのように

左記のとんがったものを使うなど工夫をして下さい。

動画の説明もご覧ください。

タグ:芽かき

2016年04月17日

はじめてのバラ栽培 四季咲きバラの増やし方【さし木】

切り花屋さんのお店に行くと、色々な色のバラの花が売られています。

お気に入りのバラがあったら、買ってお家に飾ります。

花が終わるまで楽しんだら、このバラの木を使ってさし木をしてみましょう。

同じバラが貴方の手で再生でき、花を楽しむことができるかも ....

今日はそんなバラの楽しみ方です。

さし木に最適の時期は5月、6月です、この時期はまず失敗はありません。

お気に入りのバラがあったら、買ってお家に飾ります。

花が終わるまで楽しんだら、このバラの木を使ってさし木をしてみましょう。

同じバラが貴方の手で再生でき、花を楽しむことができるかも ....

今日はそんなバラの楽しみ方です。

さし木に最適の時期は5月、6月です、この時期はまず失敗はありません。

① さし穂の作り方

花の終わった茎をさし穂にする時は、五枚葉の上1cmの所で

カットします。

五枚葉の下は、5㎝以上残してカット、できれば10センチ以上

あれば、最適です。

一本の木から二つから三つくらい取れます。

五枚葉は全部付けていると、水分の蒸発が多いので

三枚残してカットして下さい。

完成したさし穂は下の写真のように成ります。

② さし木の仕方

【用意する物】

さし穂

プランター、又は苗用ポット

土、鹿沼土か赤玉土(小)

発根剤(園芸店で販売しています)

【さし木の仕方】

挿し穂を、新しいカッターナイフ等の鋭利な刃物で斜めにスパッと切り、

切り口に、発根剤を少し付けます。

プランターやポットに土を入れたら水をやって下さい。

発根剤をつけた挿し穂を土に挿しますが、直接挿すのではな、く、

棒か指を使って穴をあけましょう。

挿す深さは、やや深めに4~5cmくらい挿します。

以上でさし木は完成です。

完成写真

【その後の管理】

さし穂は土が乾燥しないように一日2回霧吹きで水やりしましょう。

霧吹きが無い場合は受け皿を置いて、水をためるのもいいです。

沖場所は明るい日陰が最適です。

この後一月半か、遅くとも二月ぐらい後まで葉っぱが

青々としていたらさし木は成功です。

手順は簡単ですので是非挑戦してみて下さい。

動画で詳しい手順をご覧ください

タグ:はじめてのバラ栽培

2016年04月16日

はじめてのバラ栽培 四季咲きバラの日常管理

四月も半ばのなり、そろそろ蕾も膨らみを増してきました。

後、半月もしたら一番花が咲きます。

花後のバラのお手入れをアドバイス致します。

後、半月もしたら一番花が咲きます。

花後のバラのお手入れをアドバイス致します。

【花後の整理】

花が咲いたあとの剪定はいわゆる花がらとりの剪定で、

花後速やかに行います。

長く咲かせればそれだけ次の芽の伸長が遅れ、

次の花が遅くなりますし、枝の伸長に使われるべき養分が

花で消費されてしまいます。

また種子を採る目的がないのに花が散ったままの状態にすると、

結実して、その枝でのその後の花は期待できません。

さらに花びらが散ると病気が発生しやすくなったり、

掃除をするのも手数がかかります。

(散りしきった風情を楽しむ場合は別ですが)

散りかける前に花から下の2つ目あるいは3つ目の外に芽の向いた

五枚葉の上で選定します。

ただしその部分の枝が細すぎる場合や、下部全体のバランスを低めに保ちたい場合

また切花にするためある程度の長さの枝が欲しい場合は

必ずしも2つ目にこだわる必要はありませんが、

後の生育のためにも出来るだけ多くの葉を残すことが重要です。

こうすることで秋までにあと2回ほど花を咲かせることが出来ますが、

3回目の花が咲く頃は盛夏になり暑さで株も消耗しますし良い花が望めないため

蕾を見つけ次第摘蕾し、秋の開花に備えます。

また花後、株元からベーサルシュートや枝元からサイドシュートが伸びてきますが、

これらは蕾が見えるか見えないかの頃に5枚葉を5~6枚分残して

ピンチし、以降秋の花の蕾がつくまで2段目、3段目と同じ事を繰り返します。

動画で詳しく説明していますのでご覧ください。

タグ:花後の選定

2016年04月15日

はじめてのバラ栽培 3、4月の手入れ

黒に近いバラ【黒真珠】

3月にもなると剪定後に芽が伸び出してきます。

しかし、寒さも来ます。

伸び出したばかりの若い芽はすぐ寒さにやられてしまいます。

凍傷で枯れないとしても、時には蕾を付けない

「ブラインド」の芽になってしまいます。

この対策は防寒しかありません。

鉢植えなら一時家の中に避難するなどできますが、

庭植えはそうはいきません。

しかし霜予報を聞いていて、寒波が来ると予想されたら例えば、

これはと思う大事な芽に「紙袋」をかぶせて上げることで、

ブラインドを防ぐことができます。

こまめに3~4月の寒さをこの愛情で乗り越えて下さい。

このようにして5月無事に見事な花が咲いたのを

見るのは大変な喜びを感じるものです。

この季節は芽がよく伸びて、赤味のある葉が開いてきます。

しかし未だこの世に出たばかりで、

病菌にも虫にも簡単にやられてしまいます。

特に弱い品種はどうしても農薬を使うことになります。

ご自分で農薬を調合する場合は所定濃度の2/3程度でさっと噴霧して下さい。

栽培本数が少ない場合は、

バラ用の「スプレー式」農薬が沢山販売されていますので、便利です。

ただし噴霧する時葉から30cmは離してかけてください。

農薬を買う時に害虫のみに効くのか、

病気にも効くスプレーなのか確かめて下さい。

一般には殺菌成分と殺虫成分が共に入ってる農薬を求めておくと便利です。

以下現在お店でよく見るスプレー式バラの農薬名を挙げておきます。

薬剤名 用途

オルトランC 病・害虫

キンチョールE 病・害虫

ハイベニカスプレー 害虫

ベニカスプレーDX 病・害虫

ベニカスプレーX 病・害虫

モスピラ ンスプレー 害虫

モスピラン・トップジンMスプレー 病・害虫

マネージエアゾール 病気用

ホルン・エアロゾール カイガラムシ用

テルスタースプレー ハダニ用

この季節の大きな注意点は、芽を早く伸ばそうとして、肥料をやり過ぎると

病気、特にウドンコ病にかかりやすくなるということです。

肥料のやり過ぎで病気に罹ったら、どんな薬を撒いても治りませんので、

くれぐれも程ほどにして下さい。

(注)東北・北海道地区は関東地区より約1ヶ月遅れの活動になります。

(注)バラ栽培では根元に日光を当てることが大変大事です。

いつも腐葉土などで、根元を覆っているとシュートの出が悪くなります。

木全体が元気がなくなり、早く古木化してしまいます。

(注)バラの花芽は剪定後芽が1~5cmに伸びるまでに体内で作られるので、

それまでに強い寒さにさらされるのは花芽の形成に重大な影響があるということです。

これらのことは知識として覚えておいてください、そして何かあった時に

思い出して対処方法の一つとして参考にして下さい。

タグ:初めてのバラ栽培

2016年04月14日

初めてのバラ栽培 害虫の駆除

暖かくなり新芽が芽吹くころになると

新芽の部分に色々な害虫が発生します。

良くつきやすい害虫とその対処を紹介します。

新芽の部分に色々な害虫が発生します。

良くつきやすい害虫とその対処を紹介します。

①アブラムシ

【主な症状・特徴】

野菜苗や果樹苗や庭木などでも、よく見かける小さな虫。

黒点病に並ぶほどに、あらゆる植物に発生が多い困ったサンです。

緑や黒色の小さな虫が、若い葉の裏や蕾に群がって樹液を吸います。

葉がしわしわになったりで、見栄えも悪くなりますし、

酷いと生長も悪くなります。

排泄物が「すす病」の原因になり、

「他のウィルス病」などを媒介し二次病害の原因にもなる上、

アブラムシは短期間でよく増えるので、放っておくと大変です。

【発生時期】

4~11月頃(早春~初夏・秋頃)。7、8月の暑い時期はあまり見られないです。

【対処法】

なるべく早くに発見し、捕殺や薬剤散布などをします。

数が少ない場合は何とか手で取れないこともないですが、

いかんせん相手が細かいので苦労します。

但し、薬をまく場合、同じ薬剤を続けてかけると

耐性ができてしまうので、時々薬品を変える事も必要です。

消毒散布後2日後くらいの朝、ホースの水圧で死骸は吹き飛ばします。

※ 春先は薬剤の抵抗が強く、効きにくいとも言われています。

なるべく数が少ないうちに手で取ってしまってください。

【ワンポイント】

アブラムシはきらきらと光る光を嫌う性質があります。

鉢の土の表面にアルミホイルを敷くとアブラムシが

発生しにくいです、一度試して下さい。

【予防・対処薬剤】

・アセフェート(オルトラン)

・トリホリンエアゾル(オルトランC)

・ピリミホスメチル(アクテリック)乳剤

・プロチオホス(トクチオン)乳剤

・ベニカX

・ベニカDスプレー

・マラソン乳剤

・MEP(スミチオン)乳剤

(※上記は一例です)

②チュウレンジバチの幼虫

【主な症状・特徴】

成虫が飛んできて幹に産卵し、幹の産卵痕は、縦にすっぱりと裂けてしまいます。

痕は治りかけの傷のように、裂けたふちが盛り上がって見栄えが悪くなります。

孵化した幼虫は、旺盛な食欲であっという間に若い葉を食べてしまいます。

しかも、1枚の葉に集団でとりつくので、大本の葉脈を残して

食べつくしてしまうまでに、さほど時間がかからないです。

頭が黒やオレンジで、胴体の緑色の幼虫が、葉のふちについてモリモリ食べます‥‥

【発生時期】

4月~11月頃。だいたい、春から秋にかけての期間に発生します。

バラを育てたことのある方なら、おそらく一度は目にした事がある虫です。

【対処法】

成虫にも薬剤は効きますが、飛んでくるので完全に駆除するのが難しいです。

被害にあった葉は取り払い、幼虫は、見つけたら捕殺します。

数が多いときには薬剤をまいてやってください。

【対処薬剤】

・マラソン乳剤・オルトラン

・スミチオン

・ピリダフェンチオン(オフナック)乳剤

(※上記は一例です)

③バラゾウムシ

【主な症状・特徴】

小型のアリほどの大きさ(3~5mm位)の、

口が象の鼻のように伸びた甲虫がこれです。

蕾や新芽が小さいうちに産卵して、産卵箇所より先が、

ちりちりと黒く焦げたように枯れさせてしまいます。

他には、長い口で汁を吸い、蕾がうなだれ枯れるなどの被害も出ます。

【発生時期】

5~6月頃。7~10月にも発生することがあり、どこからか飛んできます。

【対処法】

小さいので難しいですが、可能であれば捕殺します。

意外と増殖が早く、放っておくと増えますので早めに薬剤をまいてください。

アブラムシや他のものと同じく、同じ薬品を連続して散布すると

抵抗力がついてしまうので、薬剤は散布のたびに変えると良いです。

また、しんなりした蕾や枯れた部分などを放置すると、

それをエサに幼虫が育つので、速やかに除去しておくと予防になります。

【対処薬剤】

・MEP(スミチオン)乳剤

・アセフェート(オルトラン)

・生薬のジックニーム

(※上記は一例です)

④ハダニ

【主な症状・特徴】

肉眼では見えにくい小さな虫が、葉の裏などに引っ付いて樹液を吸い、

吸われた部分が白い斑点になり、

葉が黄色くなったり、表面が白っぽいカスリ状になって落葉します。

他には、新芽がちぢれて大きくならなかったり、

ダニの種類によってはクモの巣状になることもあります。

【発生時期】

4月~11月頃。気温の低い時期は発生しにくいです。

特に夏期の高温乾燥時の被害が目立ちます。

【対処法】

見つけたらすぐ症状の出た葉を取り除き、

対応薬剤を3日間隔くらいで3~4回ほどまきます。

※ 同じものを連続して散布すると、やはり抵抗力がついてしまうので、

アブラムシ同様、薬剤は散布のたびに変えたほうが良いです。

※ 治まらずに全ての葉が落ちてしまったら、症状の出ている葉を整理して、

軽く切り戻して追肥を与えます。

新芽が伸びてきたら薬剤を散布して、再発を予防します。

ダニは水が苦手。風通しがよく、定期的に葉が雨などで洗われるような場合 は

ハダニはほとんど出ません。

定期的にホースなどの水で勢いよく葉を洗い流す(葉水をかける)

だけでずいぶん予防になります。

※やりすぎると蒸れるので、カビやアブラムシ発生の原因になります。

ほどほどに!

【対処薬剤】

・ケルセン

・粘着くん液剤

・フェンピロキシメート水和剤(ダニトロン フロアブル)

・酸化フェンブタスズ(オサダン)水和剤

・アミトラズ(ダニカット)乳剤

・石灰硫黄合剤(冬季、幹のひだや根元に浸透させるとよいです)

・ジックニーム

・ハダニ用薬剤

(※上記は一例です)

⑤カミキリムシ

【主な症状・特徴】

株元に木くずのようなものが出ていたら、この虫がどこかにいます。

あっという間にバラを枯らす恐ろしい害虫です。

成虫は茎の皮や新芽を食べて、それより先を枯らしてしまいます。

幼虫はもっと酷く、幹や根の内部を食べながら3年目にさなぎになります。

枝や幹の内部を食べ進んでいくため、その部分が空洞になり、

それより先の部分は枯れます。

ですから成虫よりも、幹に潜り込み中心をくりぬいてしまう幼虫のほうが

厄介と言え、最悪、幹が折れてしまいます。

【発生時期】

5月~9月頃(※成虫や、新しく発生した幼虫を良く見かける時期)。

幼虫は2~3年かけて育つので、発生時期は「通年」と考えてもらってもよいです。

(新しく発生したものは8~9月に確認可能です)

成虫は5~7月に多いので、捕殺するならこの時期です。

【対処法】

成虫は、春過ぎ~初夏にかけて、発見しだい捕殺をするようにして、

しばらく他の成虫が来ないかを警戒しておきます。

株元に木くずのようなものが出ていたら、幼虫がいる可能性があります。

潜んでいると思われる穴を探し、

1.針金などで中の幼虫を刺して、息の根を止める

2.穴に殺虫剤を(100倍程度に希釈して)スポイト注入&塞ぐ

3.穴に薬剤をスプレー&何かできっちり塞ぐ

4.穴を薬剤を染み込ませた綿などで塞ぐ

‥‥などして退治します。

もしもまだ株元に「おがくずのようなフン」が溜まっていたら要注意。

失敗か、他にもいる可能性があるので、怪しい穴を探して上記の対処を行ってください。周囲などに、卵を産み付けそうな枯れ枝などがないか確認をし、掃除をしておくと予防になります。

万が一、残念ながら完全に枯死してしまった場合、

新しい幼虫が発生しないうちに、速やかに片付けてあげてください。

【対処薬剤】

・スミチオン乳剤

・アリアトールA

・市販の殺虫剤

(※上記は一例です)

⑥コガネムシ/甲虫類

【主な症状・特徴】

10~15mmのつやつやした虫が飛来して蕾や花弁を食い荒らします。

花にもぐりこんで食い荒らすほか、葉や茎も食べます。

(白や黄色の、明るい花色のものが被害を受けやすいとも言われます)

幼虫は(路地ならさほど問題はないが)鉢栽培の場合、

鉢の中で動き回り、根をかじって枯死させることがあります。

【発生時期】

春~秋頃。幼虫は8~10月頃、成虫は5~9月頃に発生します。

【対処法】

■成虫の場合――

発見しだい(もしくは誘引罠(市販/自主制作)を使って)、

捕まえてとどめをさしてください。または薬剤を木とその周囲に散布して下さい。

朝涼しい時間帯に株を揺すると寝ていたコガネムシが落ちますので、

そいつを捕まえてとどめをさします。

■幼虫の場合――

鉢物で急速に生育が衰えた場合は、被害を受けていることがあるので、

苗を抜き、食害されている場合は古土を捨てて新しい用土で植え込むようにしてやります。被害にあった苗が元気になるまでは、半日陰で管理するといいです。

【対処薬剤】

■幼虫――

・ダイアジノン粒剤

■成虫――

・スミチオン

・マラソン

・アクテリック乳剤

(※上記は一例です)

これから害虫たちも活発に成って来ます

害虫たちに負けないように毎日の観察を怠らず

見つけたら被害の無いうちに対処しましょう。

害虫たちに負けないように毎日の観察を怠らず

見つけたら被害の無いうちに対処しましょう。

タグ:初めてのバラ栽培