新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2020年09月03日

【薬理】ポリエン系抗真菌薬の分類と機序のゴロ (使用率3 覚えやすさ4 情報量3 応用性3 説明2)

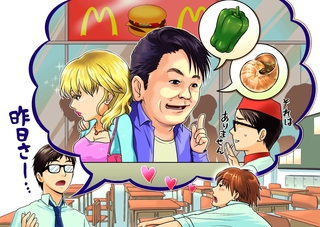

ホリエモン、ナイスバディとマックで昨日ピーマンとエスカルゴ

ホリエモン → ポリエン系

ナイス → ナイスタチン

バディ → アムホテリシンB

マックで昨日 → 膜機能障害

ピーマン → ピマリシン

エスカルゴ → エルゴステロール

【分類】

ナイスタチン(経口)

アムホテリシンB(経口、注射)

ピマリシン(点眼、眼軟膏)

【機序】

エルゴステロールと結合し膜機能を障害する。

こちらのゴロイラストはタカユカさんが作製してくれました!

https://twitter.com/okakuy_yukako

(@yakugaku594)

https://twitter.com/yakugaku594

【このカテゴリーの最新記事】

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

【薬理】テルビナフィン、ブテナフィンの機序のゴロ (使用率3 覚えやすさ4 情報量1 応用性3 説明2)

フィンガースクワット

フィンガー → 語尾が「~ナフィン」

スクワット → スクアレンエポキシダーゼ

【機序】

スクアレンエポキシダーゼを阻害し

エルゴステロールの生合成を阻害する。

エルゴステロールの合成過程は

コレステロールの合成過程とほぼ同じ。

(@yakugaku594)

https://twitter.com/yakugaku594

2020年09月02日

【薬理】サルファ剤の機序と第一選択となる疾患のゴロ (使用率3 覚えやすさ4 情報量3 応用性3 説明2)

するファザー(父)、安息与えず容赦しない

するファザー → サルファ剤

父 → ニューモシスチス肺炎

安息与えず → パラアミノ安息香酸に拮抗

容赦しない → 葉酸合成阻害

【機序】

安息香酸に類似した構造を持ち

菌体内で拮抗し葉酸合成を阻害。

【ニューモシスチス肺炎】

ST合剤はニューモシスチス肺炎の第一選択

この病気を引き起こすニューモシスチス・イロヴェチは真菌に分類されるにもかかわらず

エルゴステロールを持たないため抗真菌薬ではなくST合剤を用います。

真菌の分類は

【基礎系薬学のゴロと覚え方 2016年版】

でゴロを紹介しているので良かったら活用して下さい。

(@yakugaku594)

https://twitter.com/yakugaku594

2020年08月29日

【生物】副交感神経を含む脳神経のゴロ (使用率3 覚えやすさ4 情報量4 応用性3 説明4)

復興して父さん泣く

・復興→副交感神経

・父→Ⅹ

・さん→Ⅲ

・泣→Ⅶ

・く→Ⅸ

Ⅹ 迷走神経は胸腹部の内臓

Ⅲ 動眼神経は眼球運動(視覚ではないことに注意!)

Ⅶ 顔面神経は涙腺、唾液腺

Ⅸ 舌咽神経は唾液腺

をそれぞれ調節する。

【補足】

脳を解剖すると脳に出入りする左右対称の神経が12対あったことからこれを脳神経と呼び、大脳から脊髄方向の順にⅠからⅩⅡまでの番号をつけています。同様に脊髄に出入りする31対の神経を脊髄神経と呼んでいます。脳や脊髄は中枢神経系に分類されますが、脳神経や脊髄神経は中枢から末梢に向かって行き、末梢から帰ってくる神経なので末梢神経系に分類されます。

また、脳神経はさらに機能によって分類することが出来ます。求心性である知覚神経だけからなる脳神経もあれば遠心性である運動神経だけからなる脳神経もありますし、知覚神経と運動神経の両方の機能を持つ脳神経もあり、その中には遠心性の自律神経の機能を持つ脳神経もあります。

この自律神経を含む脳神経には交感神経は無く、全て副交換神経です(薬理の範囲でも出てきますが全ての交感神経は脊髄のうちの胸髄と腰髄から出てくるという話と繋げておきましょう)。

そして国試の生物の範囲では、どの脳神経が副交換神経を含むか問われてくるのでゴロでおさえておきましょう。

(@yakugaku594)

・復興→副交感神経

・父→Ⅹ

・さん→Ⅲ

・泣→Ⅶ

・く→Ⅸ

Ⅹ 迷走神経は胸腹部の内臓

Ⅲ 動眼神経は眼球運動(視覚ではないことに注意!)

Ⅶ 顔面神経は涙腺、唾液腺

Ⅸ 舌咽神経は唾液腺

をそれぞれ調節する。

【補足】

脳を解剖すると脳に出入りする左右対称の神経が12対あったことからこれを脳神経と呼び、大脳から脊髄方向の順にⅠからⅩⅡまでの番号をつけています。同様に脊髄に出入りする31対の神経を脊髄神経と呼んでいます。脳や脊髄は中枢神経系に分類されますが、脳神経や脊髄神経は中枢から末梢に向かって行き、末梢から帰ってくる神経なので末梢神経系に分類されます。

また、脳神経はさらに機能によって分類することが出来ます。求心性である知覚神経だけからなる脳神経もあれば遠心性である運動神経だけからなる脳神経もありますし、知覚神経と運動神経の両方の機能を持つ脳神経もあり、その中には遠心性の自律神経の機能を持つ脳神経もあります。

この自律神経を含む脳神経には交感神経は無く、全て副交換神経です(薬理の範囲でも出てきますが全ての交感神経は脊髄のうちの胸髄と腰髄から出てくるという話と繋げておきましょう)。

そして国試の生物の範囲では、どの脳神経が副交換神経を含むか問われてくるのでゴロでおさえておきましょう。

(@yakugaku594)

【生物】副交感神経を含む脳神経 復興して父さん泣く 復興→副交感神経 父→Ⅹ さん→Ⅲ 泣→Ⅶ く→Ⅸ Ⅹ 迷走神経は胸腹部の内臓 Ⅲ 動眼神経は眼球運動(視覚ではないことに注意!) Ⅶ 顔面神経は涙腺、唾液腺 Ⅸ 舌咽神経は唾液腺

— 薬剤師国家試験CBTのゴロと覚え方 (@yakugaku594) 2015, 11月 26

2020年08月10日

【生物】言語中枢のゴロ (使用率3 覚えやすさ4 情報量4 応用性3 説明3)

うん全部観測得る

・うん→運動性

・全→前頭葉

・部→ブローカ

・観→感覚性

・測→側頭葉

・得る→ウェルニッケ

前頭葉に運動性言語中枢のブローカ野があり、側頭葉に感覚性言語中枢のウェルニッケ野がある。

ブローカ野の障害により運動性失語症が起こると流暢に話せなくなる(ブロー→flow→流れと連想して下さい)。

一方、ウェルニッケ野の障害により感覚性失語症が起こると、言語の認知が出来ず会話が成立しにくくなる。

近年の国家試験では患者さんの起きている症状の様子や訴えから副作用を推定するという問題が実務や実践問題の領域で多くなっているのでこの辺りは生物と実務を関連させておきましょう!

(@yakugaku594)

https://twitter.com/yakugaku594/status/670171373432508416