2020年12月05日

ノヴァスコシア in 『幸せの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス』

★カナダ東部の小さな町を舞台に、夫婦の愛の軌跡を描く

◆ストーリー

リューマチで足を引きずるモード(サリー・ホーキンス)は叔母の世話になることを嫌い、自立するために仕事を探していた時、偶然家政婦を必要としていた魚売りのエヴェレット(イーサン・ホーク)の家に半ば無理やり住み込んで働くことに。

かろうじて家政婦としての仕事をこなしていたモードだったが、殺風景な家の中に大好きな絵を書き始める。ある日エヴェレットの留守中に家を訪れたニューヨーカー、サンドラが壁の絵に目を止めたことから、彼女の人生は変わり始める。最初は家の窓や玄関に絵を置いて売っていただけだったが、いつの間にかサンドラの口コミやテレビ取材でモードの絵が人気になり、結婚したふたりの家にはいつしか彼女の絵を求める客たちが殺到するようになる。

◆見どころ(ネタバレ)

これは夫婦愛を描いた映画だ。目に見えない愛の形でありながら、それが確かに愛であることがはっきりとわかる。そんな互いのあたたかさ、共に生きることのシンプルな喜びを感じさせてくれるところが最大の見どころ。

最初は気が短くて怒りっぽい荒くれ男という印象のエヴェレットと、いつも怯えた目をして危なっかしいモードという組み合わせに、町の人と同じようにイラつくけれど、気がつくと二枚貝のようにピタリと合わさったふたりの生きる姿に顔がほころんでいることに気付く。

何もできなそうなモードが鶏を絞めてちゃんと料理を作ったりすることに驚き、初めからエヴェレットの良さを直感的に見抜いて信じる彼女のブレない姿。

「ボスは俺だ」と威張り散らし、粗野で自分勝手な暴力男のようでいて、モードのためにドアに網戸を取り付けたり、手押し車に彼女を乗せたり、死んだと思っていた彼女の娘を探し出したりする不器用なエヴェレットを見ていると、一見哀れな二人なのに「素敵」としか言いようのないこの夫婦に好意を抱いている自分がいるのだ。

彼女が彼の人生にいかに欠かせない存在であったかを見事に表している。結局この夫婦は、運命のふたりだったんだな、と思う。互いが互いの足りないところを補いながら、互いを必要としていたから、神に引き合わされたようなふたり。

◆このシーンを見逃すな!

「あなたは真っ白のコットンよ」と。

それに対するエヴェレットの返答は「じゃ、おまえはロイヤルブルーだ。それかカナリアン・イエロー」だった。これらのセリフは脚色だと思われるが、二人の愛の形を端的に表わした名セリフだと思う。

②エヴェレットと言い争って家を出たあと助けを求めたサンドラに「何があなたを絵にかきたてるの?」と問われたモードの答えは、彼女の絵が何故あんなにも暖かみを感じさせるのかの答えにもなっている。

「窓が好き。命が溢れてる。命の輝きが、ひとつのフレームに。」

彼女にとってそれは、ただ命の輝きがそこにあるから。描かずにいられない、描きたいから描く、それだけ。

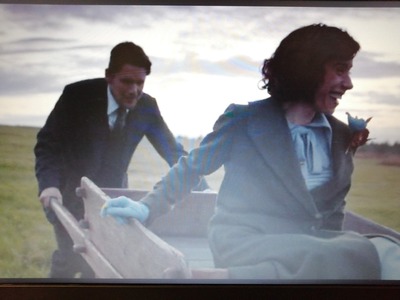

③ふたりが暮らしていたのはノヴァスコシア州のマーシャルタウン。『赤毛のアン』のプリンス・エドワード島の南、ハリファックスの近くだ。ロケが行われたニューファンドランド島の、海辺にカラフルな家々がポツポツと建ち並ぶ、寒々しいけれど美しい自然を背景に、エヴェレットが押すカートにちょこんと乗る幸せそうなモード。永遠に心に刻まれる幸せの風景だ。

◆画家、モード

モードという女性は天然なのか、したたかなのか、映画を見終わってもよくわからない。

ただ家政婦を必要としていただけのエヴェレットの家に押しかけて、いきなり住み込みで働くことを承知させてしまったり、何だかんだ言いながら絵が売れ始めると家の仕事も全てエヴェレットに任せてしまったり、意外な抜け目無さを覗かせる。

ただ正直に生きているだけなのかもしれないが。エヴェレットと暮らし始めてからのモードの言動には迷いがない。いつも全てが自明であるかのように、見透かした目で相手を見つめ、真理を言葉にする。彼女にとっては、絵を描くことも愛することも、生きることも、全てがとてもシンプルだったのかもしれない。彼女の絵がとても素朴で真っ直ぐなように。

◆Note

主演ふたりの演技も素晴らしい。モード役は「どこかで見た女優…」と思ったら『パディントン』のサリー・ホーキンス、英国女優だ。そしてエヴェレット役のイーサン・ホークは『いまをいきる』のあの気弱で繊細な印象とはかけ離れた、粗野だが実は優しさを隠し持った無骨な男そのものの演技で「いい役者になったなぁ」と感動してしまった。

監督はアイルランドの女流監督アシュリング・ウォルシュ。カナダとアイルランドの合作で主演は米英の俳優と、カナダを舞台にした何とまあグローバルな映画でしょうか

| 『幸せの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス Maudie』 (2016/加=愛)アシュリング・ウォルシュ監督 ♪ 人生は、美しい色であふれている ♪ カナダを代表する女流画家モード・ルイスが、夫エヴェレットと出会ってからのふたりの半生。ふたりの出会いと慎ましい生活、そして彼女の描く絵がどのようにして世に出ることになったのかが、カナダ東部の小さな町を舞台に、彼らを包む美しい自然と共にていねいに綴られる。 |

◆ストーリー

リューマチで足を引きずるモード(サリー・ホーキンス)は叔母の世話になることを嫌い、自立するために仕事を探していた時、偶然家政婦を必要としていた魚売りのエヴェレット(イーサン・ホーク)の家に半ば無理やり住み込んで働くことに。

かろうじて家政婦としての仕事をこなしていたモードだったが、殺風景な家の中に大好きな絵を書き始める。ある日エヴェレットの留守中に家を訪れたニューヨーカー、サンドラが壁の絵に目を止めたことから、彼女の人生は変わり始める。最初は家の窓や玄関に絵を置いて売っていただけだったが、いつの間にかサンドラの口コミやテレビ取材でモードの絵が人気になり、結婚したふたりの家にはいつしか彼女の絵を求める客たちが殺到するようになる。

◆見どころ(ネタバレ)

これは夫婦愛を描いた映画だ。目に見えない愛の形でありながら、それが確かに愛であることがはっきりとわかる。そんな互いのあたたかさ、共に生きることのシンプルな喜びを感じさせてくれるところが最大の見どころ。

最初は気が短くて怒りっぽい荒くれ男という印象のエヴェレットと、いつも怯えた目をして危なっかしいモードという組み合わせに、町の人と同じようにイラつくけれど、気がつくと二枚貝のようにピタリと合わさったふたりの生きる姿に顔がほころんでいることに気付く。

何もできなそうなモードが鶏を絞めてちゃんと料理を作ったりすることに驚き、初めからエヴェレットの良さを直感的に見抜いて信じる彼女のブレない姿。

「ボスは俺だ」と威張り散らし、粗野で自分勝手な暴力男のようでいて、モードのためにドアに網戸を取り付けたり、手押し車に彼女を乗せたり、死んだと思っていた彼女の娘を探し出したりする不器用なエヴェレットを見ていると、一見哀れな二人なのに「素敵」としか言いようのないこの夫婦に好意を抱いている自分がいるのだ。

| リューマチの悪化とヘビースモーキングから肺気腫になったモードが亡くなった後、彼女の絵があらゆるものに描かれた家に戻り、ひとり茫然自失するエヴェレット。 |

彼女が彼の人生にいかに欠かせない存在であったかを見事に表している。結局この夫婦は、運命のふたりだったんだな、と思う。互いが互いの足りないところを補いながら、互いを必要としていたから、神に引き合わされたようなふたり。

◆このシーンを見逃すな!

| ①結婚した夜、狭い2階でダンスをするふたり。誰にとっても人生で一番幸せだろう瞬間のふたりの会話。 「一組の古い靴下みたいね」と言ったモードにエヴェレットは「片方はのびてヨレヨレでもう片方は穴だらけ」と、自虐的につまはじき者であるふたりを表現するが、モードは真剣に言う。 |

それに対するエヴェレットの返答は「じゃ、おまえはロイヤルブルーだ。それかカナリアン・イエロー」だった。これらのセリフは脚色だと思われるが、二人の愛の形を端的に表わした名セリフだと思う。

②エヴェレットと言い争って家を出たあと助けを求めたサンドラに「何があなたを絵にかきたてるの?」と問われたモードの答えは、彼女の絵が何故あんなにも暖かみを感じさせるのかの答えにもなっている。

「窓が好き。命が溢れてる。命の輝きが、ひとつのフレームに。」

彼女にとってそれは、ただ命の輝きがそこにあるから。描かずにいられない、描きたいから描く、それだけ。

③ふたりが暮らしていたのはノヴァスコシア州のマーシャルタウン。『赤毛のアン』のプリンス・エドワード島の南、ハリファックスの近くだ。ロケが行われたニューファンドランド島の、海辺にカラフルな家々がポツポツと建ち並ぶ、寒々しいけれど美しい自然を背景に、エヴェレットが押すカートにちょこんと乗る幸せそうなモード。永遠に心に刻まれる幸せの風景だ。

◆画家、モード

モードという女性は天然なのか、したたかなのか、映画を見終わってもよくわからない。

ただ家政婦を必要としていただけのエヴェレットの家に押しかけて、いきなり住み込みで働くことを承知させてしまったり、何だかんだ言いながら絵が売れ始めると家の仕事も全てエヴェレットに任せてしまったり、意外な抜け目無さを覗かせる。

ただ正直に生きているだけなのかもしれないが。エヴェレットと暮らし始めてからのモードの言動には迷いがない。いつも全てが自明であるかのように、見透かした目で相手を見つめ、真理を言葉にする。彼女にとっては、絵を描くことも愛することも、生きることも、全てがとてもシンプルだったのかもしれない。彼女の絵がとても素朴で真っ直ぐなように。

主演ふたりの演技も素晴らしい。モード役は「どこかで見た女優…」と思ったら『パディントン』のサリー・ホーキンス、英国女優だ。そしてエヴェレット役のイーサン・ホークは『いまをいきる』のあの気弱で繊細な印象とはかけ離れた、粗野だが実は優しさを隠し持った無骨な男そのものの演技で「いい役者になったなぁ」と感動してしまった。

監督はアイルランドの女流監督アシュリング・ウォルシュ。カナダとアイルランドの合作で主演は米英の俳優と、カナダを舞台にした何とまあグローバルな映画でしょうか

タグ:都市

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/10320405

この記事へのトラックバック