2019�N05��01��

�A���R�[���ˑ��ǁ@�܂��͌����I�A�ŏI�ڕW�͒f��

�A���R�[���ˑ��ǁ@�܂��͌����I�A�ŏI�ڕW�͒f��

�]�����}����A���R�[���ˑ��ǎ���

����ʒጸ�o���@�@�@2019�N03��25�� 06:00

�����̈ӎv�ň����̗ʂ�p�x���R���g���[���ł��Ȃ��Ȃ�A���R�[���ˑ��ǁB

���̎��Ö@�́A���炭��������؍s��Ȃ����Ƃ�ړI�Ƃ����u�f���v�݂̂������B

�������A����ʂ����炷�Ƃ����V�����R���Z�v�g�Ɋ�Â��u����ʒጸ��v�����N�i2019�N�j3��5���ɓo�ꂵ�����Ƃ��@�ɁA���Â͑傫�ȓ]���_���}�����B

�������́u�����O���v��2017�N4���ɊJ�݂����v���l��ÃZ���^�[�i�_�ސ쌧���{��s�j�ɂ����ē��O���̒S����t�߂铒�{�m���t�ɁA�A���R�[���ˑ��ǎ��Â̌����ۑ�A�������ƂȂ����ʒጸ��ɑ�����҂ɂ��ĕ������B�i�֘A�L���F�u�y����ʒጸ��z�i�����t�F���v�j

�ˑ��ǎ҂͐��v107���l�A��Î҂͂킸��6���l

�A���R�[���ˑ��ǂ́A�ʏ�20�`30�N�����Ĉ����K���𑱂��Ă����ߒ��Ŏ���Ɉ���ʂ������A���݉����Ă����B

���Ă͈ˑ��ǎ҂̑唼�𒆔N�j������߂Ă������A�ߔN�͏����������Ă���A����50�Έȏ�ł̑����������ł���B

�s�K�Ȉ����́A�����Җ{�l�Ɋ̏�Q�A�X���A�������A�]�o���A���a�ȂǐS�g�Ƀ_���[�W��^���邾���łȂ��A�Ƒ��A�p�[�g�i�[�ւ̖\����\�́A�q���ւ̋s�ҁA�����^�]�ȂǎЉ�I�Ȗ��������N�����ꍇ������B

�����̃A���R�[���ˑ��ǎҐ���107���l�Ɛ��肳��邪�A���Â��Ă���l�͔N��6���l�ɂ����Ȃ��B

���̗��R�ɂ��āA���{���́u��Ë@�ւ̎�f�ɂ́A�w�A�����x�̃��b�e����\����A�����I�ɒf������������A��t�Ɏ�����Ƃ������l�K�e�B�u�ȃC���[�W�����܂Ƃ��A�����Ŗ�������Ă���l����h������Ă���B���ꂪ��f���̒Ⴓ�ɕ\��Ă���v�Ǝw�E����B

���ʈ����҂ɂ������̃T�|�[�g��

���E�ی��@�ցiWHO�j�̍��ێ��a���ޑ�10�ŁiICD-10�j�̐f�f��ł́A���]�A�����s���̃R���g���[���A���E�Ǐ�Ȃǂ�6���ڂ̂����A�ߋ�1�N�Ԃ�3���ڈȏ㓖�Ă͂܂�ƃA���R�[���ˑ��ǂƐf�f�����B

���E�Ǐ�Ƃ͋֒f�Ǐ�Ƃ������A�������䖝����Ǝ�̐k���┭���A���炢��A���o�Ȃǂ̏Ǐ����̂��������B

�ˑ��ǂɂ͎���Ȃ����A������ɋL�����Ȃ�������A�����^�]��������A���Q��DV�ȂǂŌx�@�����ɂȂ�����N�����A�\���Q�Ƃ������鑽�ʈ����҂͂����Ɛ��������B

�\���Q���܂߂��A���R�[���ˑ��ǎ҂́A��440���l�ɏ��Ɛ��肳��Ă���B

���ʈ����Ƃ͂ǂ̂悤�ȏ�Ԃ��w���̂��B���{���́u�P��I�Ɉ���ʂ������A1��������̕��σA���R�[���ێ�ʂ�60�O�������Ă���l�B

�r�[���W���b�L3�t�A���{��3�����ɊY������ʂł���B

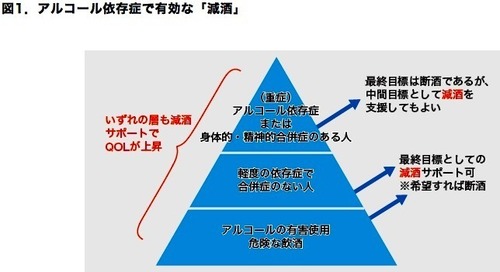

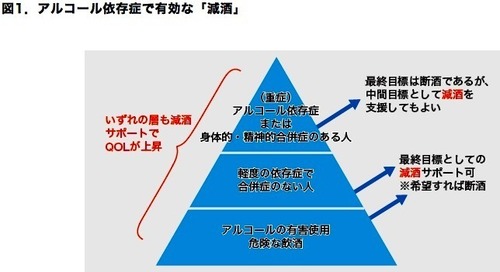

�����I�Ɉ����ɂ�錒�N��Q��A���Y���̒ቺ�Ȃǂ̃��X�N������Ƃ���A����ʂ����炷�Ƃ����T�|�[�g���L���ƍl������v�Ɛ�������i�}1�j�B

�y�ǂ̈ˑ��ǂȂǂɌ����𐄏�

�����̃A���R�[���ˑ��ǎ��Âɂ����Ē��j�I�Ȗ�����S���Ă����v���l��ÃZ���^�[�́A�ˑ��ǎ҂ɉ����āA�y�ǎ҂�\���Q�ł��鑽�ʈ����҂ɂ��Ԍ����L���邽�߁A2017�N4���ɍ������́u�����O���v���J�݂����B

���̑_���ɂ��āA���{���́u�A���R�[���ɂ���������Ă���l�ɁA����ʂ����炷���߂̎��Â��s���̂��ړI�ł���B

�ŏI�S�[���͒f�������A���Ẫn�[�h����Ⴍ���邱�ƂŎ�f�ւ̒�R�������炵�A���Âւ̎Q���𑣂������ƍl���Ă���B

�ˑ��ǖ����i���ʈ����j�҂������Ă�������y��������A�ˑ��ǂɈڍs���郊�X�N�����炵���肷�����������v�Ƙb���B

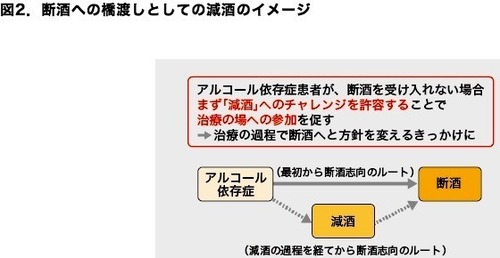

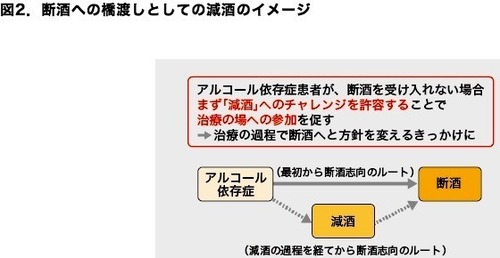

�������Â��o�āA�ŏI�I�ɒf���Ɏ������������A���N��Ԃ̉��P�����҂����Ƃ����i�}2�j�B

���Z���^�[�ɂ͊��ɃA���R�[���Ȃ�����A�A���R�[���ˑ��ǎ҂ɑ��f����ڕW�Ƃ������Â��s���Ă����B

�����A�f��������Ȃ�������A���߂�����߂Ă��܂�����A�f���Ɏ���O�Ɏ��Â𒆒f���Ă��܂��Ⴊ���Ȃ��炸���݂����B

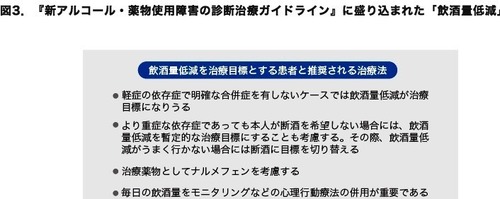

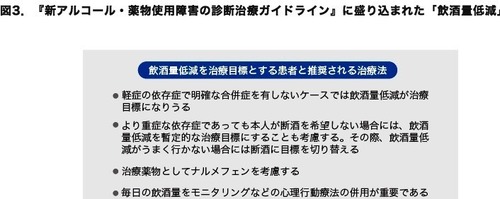

�����������A�����ɂ��Q�����炷�Ƃ���"harm reduction"�̊T�O������A���{�A���R�[���E�A�f�B�N�V������w��Ɠ��{�A���R�[���֘A���w���N���������w�V�A���R�[���E�g�p��Q�̐f�f���ÃK�C�h���C���x�ł́A�y�ǂ̈ˑ��ǂŖ��m�ȍ����ǂ��Ȃ��ꍇ�́A�u����ʒጸ�����ÖڕW�ɂȂ蓾��v�Ƃ̕��j�����荞�܂ꂽ�i�}3�j�B

�@����A�d�ǂ̈ˑ��ǎ҂�A�g�̓I�A���_�I�����ǁA�[���ȉƑ��E�Љ�I����L����P�[�X�ł͒f���ɓ������Ƃ��]�܂������A�����B�����ɂ����ꍇ�́A��q��harm reduction�̊T�O��p���A�ЂƂ܂����ݐ����Ă�������ɂ��Q�����炷���Ƃ��x�����Ă��悢�Ƃ��Ă���B

�����O�����J��A���҂���100�l����

���Z���^�[�̎��Î��т�����ƁA�����O���J�ݑO�̔N�Ԏ�f�Ґ��͖�800�l�������̂ɑ��A�J��̂P�N�ԂŖ�100�l�������Ƃ����B

���O������f���ɓ��ݐ�Ȃ������y�ǂ̈ˑ��ǎ҂⑽�ʈ����҂����ÂɖK��Ă���A���{���́u���L���w�̎�f������ɂȂ����Ă���v�Ǝ艞���������Ă���B

2017�N5���`18�N3����11�J���ԂɌ����O������f����92�l�i�j��81�l�A����11�l�j�̔w�i������ƁA�A���R�[���ˑ��ǎ҂�20���ŁA����ȊO�͈ˑ��ǖ����������B���ϔN���45.3�ŁA�������萢�オ���S���Ƃ����B

��f�ґw�ɂ��āA�����́u9���ȏ�͏A�Ƃ��Ă���A�����ɂ��e�������Ȃ��A�Љ�I�@�\���ۂ���Ă���l�������B

���ɎЉ�I�n�ʂ������l�́A�d���Ő������Ă���Έ����ɂ���肪�����Ă��d���Ȃ��ƌ��Ȃ���A���ÂɃA�N�Z�X���ɂ����v�Ɛ�������B

��f���@�ő����̂́A�u������ɋL�����Ȃ��Ȃ�u���b�N�A�E�g���N����A�s���ɂȂ��ė��@����P�[�X�v���Ƃ����B

�����O���ł́A��f�҂ɑ��Ă܂��AICD-10�ɂ��ˑ��ǂ��ˑ��ǖ������肷��ƂƂ��ɁA�A���R�[���g�p��Q����e�X�g�iAUDIT�j�ŏd�Ǔx�A�����̒��x��]������B

�����őΉ����\���ǂ������m�F����̂��ړI���B

�܂��A���t�����̃f�[�^����A�����ɂ�錒�N�ւ̉e�����o�Ă��Ȃ����ׂ�B

���ɁA�f�f���ʂ���f�҂ɓ`���A���Õ��j��b�������B��f�Ҏ��g�������̗ʂ�p�x�i�x�̓����܂ށj�Ȃǂ̖ڕW�����߁A������L���t���Ă��炤�B�P�`2�J����1���f���A3��ڂŎ��Â��I������Ƃ������ꂾ�B

�I�s�I�C�h��e�̂Ɍ������Ĉ���~����}����V��

���Â̍����𐬂��̂��S���Љ�I���Âł���B

��f�҂͈����������N��������ˑ��ǂƂ����������w�ԂƂƂ��ɁA�J�E���Z�����O�Ȃǂ�ʂ��������Ȃ��K����g�ɕt���A�ǍD�Ȑl�ԊW���\�z�E�ێ�������@�ɂ��ăA�h�o�C�X����B

���̍ہA�⏕�I�ɖ�܂�p���邪�A����܂ō����Ŏg�p�ł�����͍̂R���ƈ���}����Ƃ����f���ێ���ړI�Ƃ���������Ɍ����Ă����B

�������A���t3���ɂ́A�A���R�[���ˑ��ǎ҂̐V���Ȏ��Ö�Ƃ��āA����ʂ����炷�Ƃ����]����ɂȂ����ʂ����҂����i�����t�F�����ی��K�p�ɂȂ����B

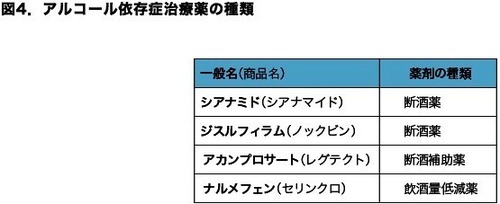

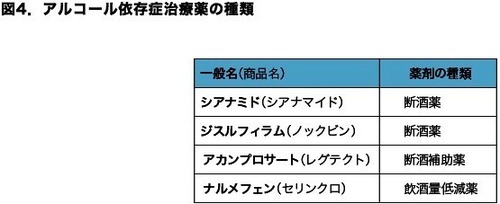

�g�p�ɍۂ��ẮA�S���Љ�I���Âƕ��p����K�v������i�}4�j�B

�i�����t�F���͑I��I�I�s�I�C�h��e�̒��ߖ�ŁA������1�`2���ԑO�ɕ���B

�����_�o�n�ɍL�����݂���I�s�I�C�h��e�̂ɑI��I�Ɍ������Ĉ���~����}���邱�Ƃɂ��A��R���Ȃ�����ʂ�}��������ʂ�����B

�A���R�[���ˑ��ǎҖ�660�l��Ώۂɍs��ꂽ������V���Տ������ł́A�i�����t�F���܂��̓v���Z�{��S���Љ�I���Âƕ��p���A24�T�ԓڗp���ėL���������������B

���̌��ʁA�v���Z�{�Q�ɔ�ׂăi�����t�F���Q�ł́A���ʈ����i1���̕��σA���R�[������ʂ��j��60�O�������A����40�O�������j�����������L�ӂɌ������A���̌��ʂ�24�T�Ԏ��������B������ʂ��L�ӂɌ������Ă����B

�L�Q���ۂƂ��āA�i�����t�F���Q�ň��S�A�������߂܂��A�X���Ȃǂ����ꂽ���A�����͌y�x�܂��͒����x�ŁA�������^�ɂ�蔭������d�Ǔx�����܂���̂͂Ȃ������B

�ˑ����◣�E�Ǐ�͔F�߂��Ă��Ȃ��B

�i�����t�F���͌y�ǂ̃A���R�[���ˑ��ǎ҂ɗL��

���{���̓i�����t�F���̌��ʂ����҂���銳�ґ��ɂ��āA�u�A���R�[���̃��X�N�]���ŁA�����X�N�̃A���R�[���ˑ��ǎҁi�A���R�[���ʂ��j��60�O�����ȏ�^���A����40�O�����ȏ�^���j�̈���ʂ����炷���ʂ����҂ł���B

�y�ǂ̈ˑ��ǎ҂ł́A�S���Љ�I���ÂƂ̕��p�ŗL����������v�Ɗ��҂������B

���ہA��q�̐V�K�C�h���C���ł́A���ÖڕW������ʒጸ�Ƃ����ꍇ�A�u���ÖƂ��ăi�����t�F�����l������B

�����̈���ʂ̃��j�^�����O�Ȃǂ̐S���s���Ö@�̕��p���d�v�ł���v�Ƃ̋L�ڂ�����B

�܂��A����͉��B���܂� 40�J���ȏ�ŏ��F����Ă���i2018 �N11 �����݁j���Ƃ�����A�����́u�C�O�ł̃G�r�f���X���L�x�ł���A���̖�ɑ���m��������Β�R���Ȃ������ł���̂ł͂Ȃ����B

�������������Ƃ������҂���̃j�[�Y������A�S���Љ�I���Âƕ��p����Ƃ��������̉��ŁA���������ォ������ɍL����\��������v�ƒ��߂��������B�@�i�����I�q�j

�]�����}����A���R�[���ˑ��ǎ���

����ʒጸ�o���@�@�@2019�N03��25�� 06:00

�����̈ӎv�ň����̗ʂ�p�x���R���g���[���ł��Ȃ��Ȃ�A���R�[���ˑ��ǁB

���̎��Ö@�́A���炭��������؍s��Ȃ����Ƃ�ړI�Ƃ����u�f���v�݂̂������B

�������A����ʂ����炷�Ƃ����V�����R���Z�v�g�Ɋ�Â��u����ʒጸ��v�����N�i2019�N�j3��5���ɓo�ꂵ�����Ƃ��@�ɁA���Â͑傫�ȓ]���_���}�����B

�������́u�����O���v��2017�N4���ɊJ�݂����v���l��ÃZ���^�[�i�_�ސ쌧���{��s�j�ɂ����ē��O���̒S����t�߂铒�{�m���t�ɁA�A���R�[���ˑ��ǎ��Â̌����ۑ�A�������ƂȂ����ʒጸ��ɑ�����҂ɂ��ĕ������B�i�֘A�L���F�u�y����ʒጸ��z�i�����t�F���v�j

�ˑ��ǎ҂͐��v107���l�A��Î҂͂킸��6���l

�A���R�[���ˑ��ǂ́A�ʏ�20�`30�N�����Ĉ����K���𑱂��Ă����ߒ��Ŏ���Ɉ���ʂ������A���݉����Ă����B

���Ă͈ˑ��ǎ҂̑唼�𒆔N�j������߂Ă������A�ߔN�͏����������Ă���A����50�Έȏ�ł̑����������ł���B

�s�K�Ȉ����́A�����Җ{�l�Ɋ̏�Q�A�X���A�������A�]�o���A���a�ȂǐS�g�Ƀ_���[�W��^���邾���łȂ��A�Ƒ��A�p�[�g�i�[�ւ̖\����\�́A�q���ւ̋s�ҁA�����^�]�ȂǎЉ�I�Ȗ��������N�����ꍇ������B

�����̃A���R�[���ˑ��ǎҐ���107���l�Ɛ��肳��邪�A���Â��Ă���l�͔N��6���l�ɂ����Ȃ��B

���̗��R�ɂ��āA���{���́u��Ë@�ւ̎�f�ɂ́A�w�A�����x�̃��b�e����\����A�����I�ɒf������������A��t�Ɏ�����Ƃ������l�K�e�B�u�ȃC���[�W�����܂Ƃ��A�����Ŗ�������Ă���l����h������Ă���B���ꂪ��f���̒Ⴓ�ɕ\��Ă���v�Ǝw�E����B

���ʈ����҂ɂ������̃T�|�[�g��

���E�ی��@�ցiWHO�j�̍��ێ��a���ޑ�10�ŁiICD-10�j�̐f�f��ł́A���]�A�����s���̃R���g���[���A���E�Ǐ�Ȃǂ�6���ڂ̂����A�ߋ�1�N�Ԃ�3���ڈȏ㓖�Ă͂܂�ƃA���R�[���ˑ��ǂƐf�f�����B

���E�Ǐ�Ƃ͋֒f�Ǐ�Ƃ������A�������䖝����Ǝ�̐k���┭���A���炢��A���o�Ȃǂ̏Ǐ����̂��������B

�ˑ��ǂɂ͎���Ȃ����A������ɋL�����Ȃ�������A�����^�]��������A���Q��DV�ȂǂŌx�@�����ɂȂ�����N�����A�\���Q�Ƃ������鑽�ʈ����҂͂����Ɛ��������B

�\���Q���܂߂��A���R�[���ˑ��ǎ҂́A��440���l�ɏ��Ɛ��肳��Ă���B

���ʈ����Ƃ͂ǂ̂悤�ȏ�Ԃ��w���̂��B���{���́u�P��I�Ɉ���ʂ������A1��������̕��σA���R�[���ێ�ʂ�60�O�������Ă���l�B

�r�[���W���b�L3�t�A���{��3�����ɊY������ʂł���B

�����I�Ɉ����ɂ�錒�N��Q��A���Y���̒ቺ�Ȃǂ̃��X�N������Ƃ���A����ʂ����炷�Ƃ����T�|�[�g���L���ƍl������v�Ɛ�������i�}1�j�B

�y�ǂ̈ˑ��ǂȂǂɌ����𐄏�

�����̃A���R�[���ˑ��ǎ��Âɂ����Ē��j�I�Ȗ�����S���Ă����v���l��ÃZ���^�[�́A�ˑ��ǎ҂ɉ����āA�y�ǎ҂�\���Q�ł��鑽�ʈ����҂ɂ��Ԍ����L���邽�߁A2017�N4���ɍ������́u�����O���v���J�݂����B

���̑_���ɂ��āA���{���́u�A���R�[���ɂ���������Ă���l�ɁA����ʂ����炷���߂̎��Â��s���̂��ړI�ł���B

�ŏI�S�[���͒f�������A���Ẫn�[�h����Ⴍ���邱�ƂŎ�f�ւ̒�R�������炵�A���Âւ̎Q���𑣂������ƍl���Ă���B

�ˑ��ǖ����i���ʈ����j�҂������Ă�������y��������A�ˑ��ǂɈڍs���郊�X�N�����炵���肷�����������v�Ƙb���B

�������Â��o�āA�ŏI�I�ɒf���Ɏ������������A���N��Ԃ̉��P�����҂����Ƃ����i�}2�j�B

���Z���^�[�ɂ͊��ɃA���R�[���Ȃ�����A�A���R�[���ˑ��ǎ҂ɑ��f����ڕW�Ƃ������Â��s���Ă����B

�����A�f��������Ȃ�������A���߂�����߂Ă��܂�����A�f���Ɏ���O�Ɏ��Â𒆒f���Ă��܂��Ⴊ���Ȃ��炸���݂����B

�����������A�����ɂ��Q�����炷�Ƃ���"harm reduction"�̊T�O������A���{�A���R�[���E�A�f�B�N�V������w��Ɠ��{�A���R�[���֘A���w���N���������w�V�A���R�[���E�g�p��Q�̐f�f���ÃK�C�h���C���x�ł́A�y�ǂ̈ˑ��ǂŖ��m�ȍ����ǂ��Ȃ��ꍇ�́A�u����ʒጸ�����ÖڕW�ɂȂ蓾��v�Ƃ̕��j�����荞�܂ꂽ�i�}3�j�B

�@����A�d�ǂ̈ˑ��ǎ҂�A�g�̓I�A���_�I�����ǁA�[���ȉƑ��E�Љ�I����L����P�[�X�ł͒f���ɓ������Ƃ��]�܂������A�����B�����ɂ����ꍇ�́A��q��harm reduction�̊T�O��p���A�ЂƂ܂����ݐ����Ă�������ɂ��Q�����炷���Ƃ��x�����Ă��悢�Ƃ��Ă���B

�����O�����J��A���҂���100�l����

���Z���^�[�̎��Î��т�����ƁA�����O���J�ݑO�̔N�Ԏ�f�Ґ��͖�800�l�������̂ɑ��A�J��̂P�N�ԂŖ�100�l�������Ƃ����B

���O������f���ɓ��ݐ�Ȃ������y�ǂ̈ˑ��ǎ҂⑽�ʈ����҂����ÂɖK��Ă���A���{���́u���L���w�̎�f������ɂȂ����Ă���v�Ǝ艞���������Ă���B

2017�N5���`18�N3����11�J���ԂɌ����O������f����92�l�i�j��81�l�A����11�l�j�̔w�i������ƁA�A���R�[���ˑ��ǎ҂�20���ŁA����ȊO�͈ˑ��ǖ����������B���ϔN���45.3�ŁA�������萢�オ���S���Ƃ����B

��f�ґw�ɂ��āA�����́u9���ȏ�͏A�Ƃ��Ă���A�����ɂ��e�������Ȃ��A�Љ�I�@�\���ۂ���Ă���l�������B

���ɎЉ�I�n�ʂ������l�́A�d���Ő������Ă���Έ����ɂ���肪�����Ă��d���Ȃ��ƌ��Ȃ���A���ÂɃA�N�Z�X���ɂ����v�Ɛ�������B

��f���@�ő����̂́A�u������ɋL�����Ȃ��Ȃ�u���b�N�A�E�g���N����A�s���ɂȂ��ė��@����P�[�X�v���Ƃ����B

�����O���ł́A��f�҂ɑ��Ă܂��AICD-10�ɂ��ˑ��ǂ��ˑ��ǖ������肷��ƂƂ��ɁA�A���R�[���g�p��Q����e�X�g�iAUDIT�j�ŏd�Ǔx�A�����̒��x��]������B

�����őΉ����\���ǂ������m�F����̂��ړI���B

�܂��A���t�����̃f�[�^����A�����ɂ�錒�N�ւ̉e�����o�Ă��Ȃ����ׂ�B

���ɁA�f�f���ʂ���f�҂ɓ`���A���Õ��j��b�������B��f�Ҏ��g�������̗ʂ�p�x�i�x�̓����܂ށj�Ȃǂ̖ڕW�����߁A������L���t���Ă��炤�B�P�`2�J����1���f���A3��ڂŎ��Â��I������Ƃ������ꂾ�B

�I�s�I�C�h��e�̂Ɍ������Ĉ���~����}����V��

���Â̍����𐬂��̂��S���Љ�I���Âł���B

��f�҂͈����������N��������ˑ��ǂƂ����������w�ԂƂƂ��ɁA�J�E���Z�����O�Ȃǂ�ʂ��������Ȃ��K����g�ɕt���A�ǍD�Ȑl�ԊW���\�z�E�ێ�������@�ɂ��ăA�h�o�C�X����B

���̍ہA�⏕�I�ɖ�܂�p���邪�A����܂ō����Ŏg�p�ł�����͍̂R���ƈ���}����Ƃ����f���ێ���ړI�Ƃ���������Ɍ����Ă����B

�������A���t3���ɂ́A�A���R�[���ˑ��ǎ҂̐V���Ȏ��Ö�Ƃ��āA����ʂ����炷�Ƃ����]����ɂȂ����ʂ����҂����i�����t�F�����ی��K�p�ɂȂ����B

�g�p�ɍۂ��ẮA�S���Љ�I���Âƕ��p����K�v������i�}4�j�B

�i�����t�F���͑I��I�I�s�I�C�h��e�̒��ߖ�ŁA������1�`2���ԑO�ɕ���B

�����_�o�n�ɍL�����݂���I�s�I�C�h��e�̂ɑI��I�Ɍ������Ĉ���~����}���邱�Ƃɂ��A��R���Ȃ�����ʂ�}��������ʂ�����B

�A���R�[���ˑ��ǎҖ�660�l��Ώۂɍs��ꂽ������V���Տ������ł́A�i�����t�F���܂��̓v���Z�{��S���Љ�I���Âƕ��p���A24�T�ԓڗp���ėL���������������B

���̌��ʁA�v���Z�{�Q�ɔ�ׂăi�����t�F���Q�ł́A���ʈ����i1���̕��σA���R�[������ʂ��j��60�O�������A����40�O�������j�����������L�ӂɌ������A���̌��ʂ�24�T�Ԏ��������B������ʂ��L�ӂɌ������Ă����B

�L�Q���ۂƂ��āA�i�����t�F���Q�ň��S�A�������߂܂��A�X���Ȃǂ����ꂽ���A�����͌y�x�܂��͒����x�ŁA�������^�ɂ�蔭������d�Ǔx�����܂���̂͂Ȃ������B

�ˑ����◣�E�Ǐ�͔F�߂��Ă��Ȃ��B

�i�����t�F���͌y�ǂ̃A���R�[���ˑ��ǎ҂ɗL��

���{���̓i�����t�F���̌��ʂ����҂���銳�ґ��ɂ��āA�u�A���R�[���̃��X�N�]���ŁA�����X�N�̃A���R�[���ˑ��ǎҁi�A���R�[���ʂ��j��60�O�����ȏ�^���A����40�O�����ȏ�^���j�̈���ʂ����炷���ʂ����҂ł���B

�y�ǂ̈ˑ��ǎ҂ł́A�S���Љ�I���ÂƂ̕��p�ŗL����������v�Ɗ��҂������B

���ہA��q�̐V�K�C�h���C���ł́A���ÖڕW������ʒጸ�Ƃ����ꍇ�A�u���ÖƂ��ăi�����t�F�����l������B

�����̈���ʂ̃��j�^�����O�Ȃǂ̐S���s���Ö@�̕��p���d�v�ł���v�Ƃ̋L�ڂ�����B

�܂��A����͉��B���܂� 40�J���ȏ�ŏ��F����Ă���i2018 �N11 �����݁j���Ƃ�����A�����́u�C�O�ł̃G�r�f���X���L�x�ł���A���̖�ɑ���m��������Β�R���Ȃ������ł���̂ł͂Ȃ����B

�������������Ƃ������҂���̃j�[�Y������A�S���Љ�I���Âƕ��p����Ƃ��������̉��ŁA���������ォ������ɍL����\��������v�ƒ��߂��������B�@�i�����I�q�j

���̋L���ւ̃R�����g

�R�����g������

���̋L���ւ̃g���b�N�o�b�NURL

https://fanblogs.jp/tb/8765456

���u���O�I�[�i�[�����F�����g���b�N�o�b�N�̂ݕ\������܂��B

���̋L���ւ̃g���b�N�o�b�N