新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2014年10月06日

2014年10月01日

2014年09月30日

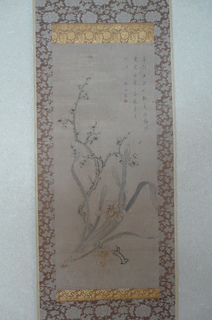

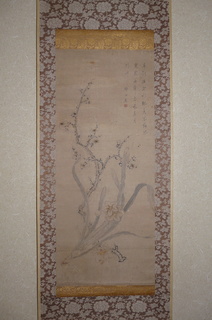

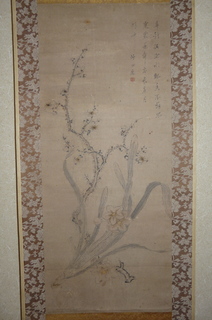

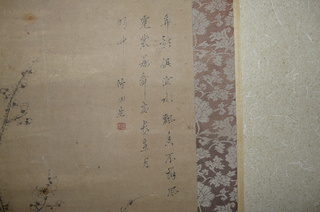

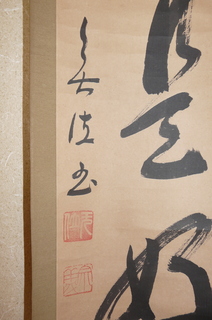

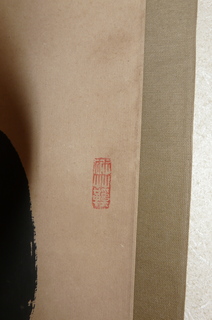

竹田 田能村 梅水仙

紙本 肉筆 水墨色絵

(重)田能村竹田

ChikudenTanomura

日本画, 南画家

1777 ( 安永6 )~ 1835 ( 天保6 )

本名:孝憲

通称:磯吉のち行蔵

字:君彝(くんい)

号:竹田、九畳(九重)仙史、花竹幽窓主人、随縁居士、他

【出身地・師系】

豊後国(大分県)/谷 文晁

【略歴・作風など】

豊後国岡藩の藩医の家に生まれ藩校で勉学し詩文の才を見出され1798年22歳の頃に家は継がずに藩校の儒学者として藩政に参加。

藩命により江戸に遊学したときに文人大家であった谷文晁に画を学び、1806年に眼病の治療の為、京都に訪れた際には村瀬栲亭に詩文を学んでいる。

その後、藩との対立により1813年35歳の頃に官を辞して詩や書画を生業として生活を始め、京都、大阪、江戸などで浦上玉堂、青木木米、頼山陽等一流文化人と交流、中国画を独自に研究し豊後南画の創始者として名高い。

また、書画家としてのみならず煎茶、和歌、音楽などにも秀でた文人画家の代表格である。

多数の書画を残しているがその中でも「歳関三友双鶴図」「暗香疎影図」「松巒古寺図」がそれぞれ重文に指定されている。

※雅号は豊後国岡藩の竹田村出身の為。

〔主な作品所蔵館〕

東京国立博物館/京都国立博物館/群馬県立近代美術館/大和文華館/熊本県立美術館/福岡市美術館など

〔印 名〕

「竹田」 「竹田邨民」 「竹田生」 「竹田居士」 「憲印」 「田憲」 「芬陀利華」 「一笑千山青」 「自娯」 「神仙風度」 「無用人憲」 「醉月」(「酔月」) 「一片秋月」 「小白石翁」 「霊鑑得簫」 「九峰無戒納子」 「奇山異水」 「僕本恨人」 「水色山光」 「孝憲」 「前身胡蝶」 「子斎」 「致中和」 など

〔市場評価〕★★★〔美年鑑評価〕5300万

(重)田能村竹田

ChikudenTanomura

日本画, 南画家

1777 ( 安永6 )~ 1835 ( 天保6 )

本名:孝憲

通称:磯吉のち行蔵

字:君彝(くんい)

号:竹田、九畳(九重)仙史、花竹幽窓主人、随縁居士、他

【出身地・師系】

豊後国(大分県)/谷 文晁

【略歴・作風など】

豊後国岡藩の藩医の家に生まれ藩校で勉学し詩文の才を見出され1798年22歳の頃に家は継がずに藩校の儒学者として藩政に参加。

藩命により江戸に遊学したときに文人大家であった谷文晁に画を学び、1806年に眼病の治療の為、京都に訪れた際には村瀬栲亭に詩文を学んでいる。

その後、藩との対立により1813年35歳の頃に官を辞して詩や書画を生業として生活を始め、京都、大阪、江戸などで浦上玉堂、青木木米、頼山陽等一流文化人と交流、中国画を独自に研究し豊後南画の創始者として名高い。

また、書画家としてのみならず煎茶、和歌、音楽などにも秀でた文人画家の代表格である。

多数の書画を残しているがその中でも「歳関三友双鶴図」「暗香疎影図」「松巒古寺図」がそれぞれ重文に指定されている。

※雅号は豊後国岡藩の竹田村出身の為。

〔主な作品所蔵館〕

東京国立博物館/京都国立博物館/群馬県立近代美術館/大和文華館/熊本県立美術館/福岡市美術館など

〔印 名〕

「竹田」 「竹田邨民」 「竹田生」 「竹田居士」 「憲印」 「田憲」 「芬陀利華」 「一笑千山青」 「自娯」 「神仙風度」 「無用人憲」 「醉月」(「酔月」) 「一片秋月」 「小白石翁」 「霊鑑得簫」 「九峰無戒納子」 「奇山異水」 「僕本恨人」 「水色山光」 「孝憲」 「前身胡蝶」 「子斎」 「致中和」 など

〔市場評価〕★★★〔美年鑑評価〕5300万

2014年09月29日

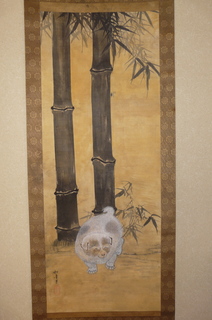

鈴木松年 竹林に犬の図

売切れ御免

絹本 肉筆

鈴木松年

Shonen Suzuki

日本画, 円山派

1848 ( 嘉永元年 )~ 1918 ( 大正7 )

本名:幼名)桃太郎、百太郎のち世賢

字:百僊(百仙)

号:百僊(百仙)のち松年、別号)老龍館、鶴壽軒(鶴寿軒)

【出身地・師系】

京都/鈴木百年(父)

【所属・任】

京都府画学校講師、松年塾主宰など

【主な受賞】

など

【略歴詳細】

9月17日生まれ父、百年に学び絵画共進会などで活躍。又、巴里博覧会などに出品し国内外で評価される。

主に人物、花鳥画を得意とし大胆かつ豪放な筆使いであるが、高度な画技によってそれによる嫌味さをカバーしている。

その他、京都府画学校の講師を勤め、退職後松年塾を開くなど後進の指導にも尽力し、当時の京都画壇の重鎮的存在であった。1月29日享年69歳没。

代表作に「宇治川合戦図屏風」「京都天竜寺天井絵」「須磨御用邸襖絵」など。

門下には上村松園など

〔主な作品所蔵館〕

京都国立博物館/北海道立近代美術館/飯田市美術博物館/滋賀県立近代美術館/愛媛県立美術館など

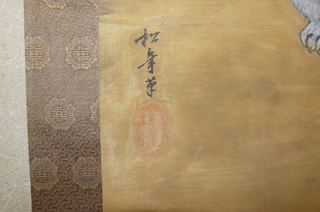

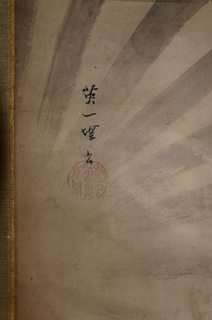

〔印 名〕

「世賢」 「鈴木世賢」 「百僊」(「百仙」) 「松年」(「枩年」) 「松年僊史」(「松年仙史」) 「梥年」 「源僊」 「老龍館主」 「老龍館松年」 「天龍叟鈴木賢松年印」 「芭蕉雨梅花雪」 「東錦楼」 「一日席画千枚之一」 「楊柳風悟桐月」 「粟畏雨雙霜擢」 「菅公千年祭梅松千畫一鈴木世賢筆」 など

〔市場評価〕★〔美年鑑評価〕500万

絹本 肉筆

鈴木松年

Shonen Suzuki

日本画, 円山派

1848 ( 嘉永元年 )~ 1918 ( 大正7 )

本名:幼名)桃太郎、百太郎のち世賢

字:百僊(百仙)

号:百僊(百仙)のち松年、別号)老龍館、鶴壽軒(鶴寿軒)

【出身地・師系】

京都/鈴木百年(父)

【所属・任】

京都府画学校講師、松年塾主宰など

【主な受賞】

など

【略歴詳細】

9月17日生まれ父、百年に学び絵画共進会などで活躍。又、巴里博覧会などに出品し国内外で評価される。

主に人物、花鳥画を得意とし大胆かつ豪放な筆使いであるが、高度な画技によってそれによる嫌味さをカバーしている。

その他、京都府画学校の講師を勤め、退職後松年塾を開くなど後進の指導にも尽力し、当時の京都画壇の重鎮的存在であった。1月29日享年69歳没。

代表作に「宇治川合戦図屏風」「京都天竜寺天井絵」「須磨御用邸襖絵」など。

門下には上村松園など

〔主な作品所蔵館〕

京都国立博物館/北海道立近代美術館/飯田市美術博物館/滋賀県立近代美術館/愛媛県立美術館など

〔印 名〕

「世賢」 「鈴木世賢」 「百僊」(「百仙」) 「松年」(「枩年」) 「松年僊史」(「松年仙史」) 「梥年」 「源僊」 「老龍館主」 「老龍館松年」 「天龍叟鈴木賢松年印」 「芭蕉雨梅花雪」 「東錦楼」 「一日席画千枚之一」 「楊柳風悟桐月」 「粟畏雨雙霜擢」 「菅公千年祭梅松千畫一鈴木世賢筆」 など

〔市場評価〕★〔美年鑑評価〕500万

英一蝶筆 車鶏之図 はなぶさ いっちょう

売切れ御免

紙本 肉筆

英 一蝶

Iccho Hanabusa

日本画

1652 ( 承応元 )~ 1724 ( 享保9 )

本名:信香、安雄 、画名:多賀朝湖(旧姓)、英一蝶

通称:治右衛門、助之進

字:君受

号:朝湖、牛麻呂、一峰山人、一閑山人、旧華堂、狩林斎、北窓翁、旧艸堂、他多数

【出身地・師系】

大坂出身 狩野安信、松尾芭蕉

【略歴・作風など】

伊勢国亀山藩お抱え医師多賀伯庵の子として生まれるが15歳の頃に一家で江戸に移住。

江戸で狩野安信から狩野派の画技を学び、多賀朝湖と号して町絵師として活躍、その一方で暁雲の号を用いて俳諧に親しんで松尾芭蕉らとも親交、また指導を受けた。

その後、卓越した画力で町絵師として江戸中に名が広まり各大名とも親交を深めるようになって更なる活躍を示していたが1698年に柳沢吉保が出世する過程で実の娘を将軍綱吉の側室に差し出した当時の将軍家を風刺した「朝妻船の図」を描いた罪及び生類あわれみの刑(町人の分際で釣りをした事)で元禄11年に三宅島に流刑される。

綱吉没後、将軍交代の大赦により1709年に許されて58歳のときに江戸に戻り、以降、初めて英一蝶を名乗り、晩年は深川宜雲寺に居して風俗画・戯画・俳画などをよく残した。

〔主な作品所蔵館〕

京都国立博物館/群馬県立近代美術館/板橋区立美術館など

〔印 名〕

「英一蝶」 「英氏」 「北窓中隠」 「朝湖」 「一陳翁」 「薛氏君受」 「薛國球印」 「君受」 「君受氏」 「趣在山雲泉石間」 「信香之印」 「重治」 「志在青松白石間」 「聞雪」 「長煙一空」 など

〔市場評価〕★★〔美術年鑑評価〕500万

紙本 肉筆

英 一蝶

Iccho Hanabusa

日本画

1652 ( 承応元 )~ 1724 ( 享保9 )

本名:信香、安雄 、画名:多賀朝湖(旧姓)、英一蝶

通称:治右衛門、助之進

字:君受

号:朝湖、牛麻呂、一峰山人、一閑山人、旧華堂、狩林斎、北窓翁、旧艸堂、他多数

【出身地・師系】

大坂出身 狩野安信、松尾芭蕉

【略歴・作風など】

伊勢国亀山藩お抱え医師多賀伯庵の子として生まれるが15歳の頃に一家で江戸に移住。

江戸で狩野安信から狩野派の画技を学び、多賀朝湖と号して町絵師として活躍、その一方で暁雲の号を用いて俳諧に親しんで松尾芭蕉らとも親交、また指導を受けた。

その後、卓越した画力で町絵師として江戸中に名が広まり各大名とも親交を深めるようになって更なる活躍を示していたが1698年に柳沢吉保が出世する過程で実の娘を将軍綱吉の側室に差し出した当時の将軍家を風刺した「朝妻船の図」を描いた罪及び生類あわれみの刑(町人の分際で釣りをした事)で元禄11年に三宅島に流刑される。

綱吉没後、将軍交代の大赦により1709年に許されて58歳のときに江戸に戻り、以降、初めて英一蝶を名乗り、晩年は深川宜雲寺に居して風俗画・戯画・俳画などをよく残した。

〔主な作品所蔵館〕

京都国立博物館/群馬県立近代美術館/板橋区立美術館など

〔印 名〕

「英一蝶」 「英氏」 「北窓中隠」 「朝湖」 「一陳翁」 「薛氏君受」 「薛國球印」 「君受」 「君受氏」 「趣在山雲泉石間」 「信香之印」 「重治」 「志在青松白石間」 「聞雪」 「長煙一空」 など

〔市場評価〕★★〔美術年鑑評価〕500万

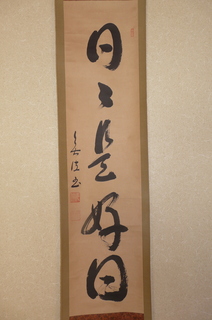

大徳寺玉舟和尚 一行書 そうばん ぎょくしゅう

売切れ御免

紙本 肉筆

玉舟宗璠

Soban Gyokushu

書家, 僧

1599 ( 慶長4 )~ 1668 ( 寛文8 )

本名:伊藤(俗姓)、宗璠(諱)

号:玉舟(法号)、青霞山人、春睡、優遊自在、善哉

【出身地・師系】

山城国(京都府南部)出身 師、147世玉室宗珀

【所属・任】

大徳寺185世住持、芳春庵2世

【略歴など】

臨済宗の僧で大徳寺147世玉室宗珀の下で修行、その法を嗣いで1649年に大徳寺185世住持に就任、並びに芳春庵(2世)に住した。

また、本山に高林庵、和歌山の小泉に慈光院を開山し共に1世となり、1661年には東海寺輪番にも就任した。

そのほか、1656年には後西天皇より大徹明應禅師の号を賜っている。

〔市場評価〕★★★

紙本 肉筆

玉舟宗璠

Soban Gyokushu

書家, 僧

1599 ( 慶長4 )~ 1668 ( 寛文8 )

本名:伊藤(俗姓)、宗璠(諱)

号:玉舟(法号)、青霞山人、春睡、優遊自在、善哉

【出身地・師系】

山城国(京都府南部)出身 師、147世玉室宗珀

【所属・任】

大徳寺185世住持、芳春庵2世

【略歴など】

臨済宗の僧で大徳寺147世玉室宗珀の下で修行、その法を嗣いで1649年に大徳寺185世住持に就任、並びに芳春庵(2世)に住した。

また、本山に高林庵、和歌山の小泉に慈光院を開山し共に1世となり、1661年には東海寺輪番にも就任した。

そのほか、1656年には後西天皇より大徹明應禅師の号を賜っている。

〔市場評価〕★★★