Click

求人情報サイト

ダイエット

レンタルサーバー

カラーミーショップ!プロ

無料で気軽に使えるコミュニティが多数!秘密の友達はココで見つける♪

1

求人ポータルサイト

お仕事情報を探す

アルバイト・パート情報満載!

医療法人社団弘生会三軒茶屋第二病院

タクシー専門

在宅・独立支援

ネットビジネスで収入アップ!

-

no image

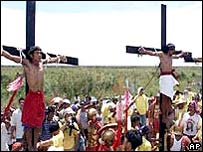

キリスト教徒にとっては、クリスマスと同じくらい大きな行事がイースター(復活祭)です。

十字架に磔にされたあと、イエス・キリストが復活をしたことを大いに祝う日ですが、それはイースター・サンデーと呼ばれ、今週の日曜日にあたります。

こじつけると、日本人でいうお盆みたいなものです。(こじつけすぎ)

さて、このイースターのシーズンになるとフィリピンではそれにちなんだ祭りというものが盛んなので、ご紹介します。

国民の93%を占めるほどキリスト教の信者が非常に多いフィリピンですが、このイースターシーズンになると、十字架に貼り付けを行うというのが非常に人気となっています。

しかしながら実際に手足に釘を打ちつけたり(え?)するために、 衛生上の問題となっているようです。

鞭打ちに使う鞭(え?)なども、皮膚を傷つけるため、しっかり衛生的に管理されたものを利用するよう、政府では呼びかけています。とくにマニラでは気温が高く、埃っぽい気候の中では、破傷風や感染症の原因になることも多いのだそうです。

Crucifixion Guidelines Issuedより

貼り付けに使う釘もきちんと消毒することを奨励しているため、アルコールにつけておいたりしているそうですが、消毒の問題だけではなく、痛いというか...。

苦行をすると脳内物質エンドルフィンが出て幸福感が増すといいますが、狂信的といわないまでも異様に感じてしまうのは偏見なんだろうなぁ、実際国民の多くに親しまれてる行事だそうです。

世界には痛そうな文化が多いようです。

|

再び「蟹の歌」について 以上、「この蟹や いづくの蟹?」について考察したのですが、現在の私の結論は、 「南の島(オーストロネシア)産まれ)」が答えです。 「蟹の歌」を、現代語に訳して引用します。(ちょっと私流に意訳しましたが。) (語句の解釈は、武田祐吉「新訂古事記」(角川文庫)を参考にした。) この蟹は 何処の蟹だ? 百伝う 角鹿の蟹だ。 横歩きに歩いて 何処に行くのか。 (中略) ニホ鳥のように 水に潜っては 息を継ぎ ササナミ道を ズンズン行くと 木幡の道で 美しい乙女に出会った。 櫟の木の立つ井戸のある ワニ坂の土の 上・中・下の 三つの土の 真ん中の土を取って眉墨にして 目も鮮やかに眉を描いた 美しい乙女に 出会った。 (以下略) ここで私が面白いと思うのは、「海幸彦・山幸彦」の説話との類似です。 兄の海幸彦の針を無くした山幸彦が海岸で泣いていると、塩椎の神がやってきて小船を与え、これに乗れという告げられます(書紀では目の無い籠に入れて海底に沈める)。 言われた通り舟に乗って波に流されていると、道が現れ、ワタツミの神の宮殿にたどり着きます。門の近くに井戸があり、その上の木に登ってしばらく待っていると、豊玉姫の侍女(書紀では豊玉姫自身)が水を汲みにやって来て・・・と展開するワケですが、 「水に潜ると、道が現れ、井戸のある、木の傍(ハタ)、で美しい乙女と出会う、」 という基本ストーリーは、「蟹の歌」と完全に一致します。この類推を適用すると、「ワニ」と「ワタツミの神」が対応するワケですが、「海幸彦・山幸彦」の説話で、豊玉姫が山幸彦の子を産むときに「八尋ワニ」に姿を変えた事を思えば納得です。この歌の伝承者が、九州の海人族と関係がある事は明らかです。 「蟹の歌」は海人族に伝承される「異族(山幸)との聖なる婚姻」を寿ぐ儀礼の痕跡と思われます。更に「蟹」を「亀」に置き換えると、この歌は結末は別として「浦島太郎」の説話に変換されます。 また、もし「サルカニ合戦」が、一部の論者が指摘するように、カニに象徴される水の精と、サルに象徴される山の精との対立を描いたものだとすれば、この民話は、「海幸彦・山彦説話」の別バージョン(動物編)とみなす事もできます。 この稿の発端は、フィリピンに「サルカニ合戦」と良く似た民話がありますという事だったのですが、前回この話しを紹介した際には、この民話の起源が古いものである証拠を示すことはできませんでした。しかし、今回の検討結果によれば、少なくともこの民話のモチーフの一部については、記紀の神話と共通する要素が認められます。 だとすれば、フィリピンと日本の「サルカニ(メ)合戦」は、起源を共有する非常に古い説話に遡るのではないかと推定することは充分に可能ではないかと考えます。 古代史との関係: 上で述べたように、応神天皇の伝承の箇所に現れる「蟹の歌」が古代九州海人族の婚姻儀礼の痕跡と推定される事は、応神天皇が九州の産まれであるという記紀の伝承と整合します。 更に「カニ」については、村山説にあるように、日本語と韓国語で共通祖語を立てる事が可能です。このような語彙は、明らかな借用語を除くと、私の考えでは、そう数多くはありません(但し、今後考えが変わるかもしれませんが)。この事は、いわゆる「応神王朝」の成立に係わった人々は、九州を根拠地として朝鮮半島と深い関係を持った集団ではないかという推測を産みます。応神天皇の母親の神功皇后は、「新羅征伐説話」の主人公です。言語学的からの推定と、記紀の説話は微妙に交錯します。 ここから具体的な歴史過程を導くことは到底ムリな算段ですが、少なくとも、神功皇后から応神天皇にかけての古事記の伝承が、なにがしかの「史実」を含んでいるという推定の補強にはなるのではないかと考えます。 日本語の起源との関係: 以前から、私には安本美典氏流の、日本語には、チベット・ビルマ祖語、或いは古代南方中国語も混入しているという説に共感する所があり、現在もその可能性は真面目に考慮すべきと考えています。 「カニ」の語源は、この考えを支持すると考えた時期もあったのですが、現在では、この語もAN祖語(kaRa;)起源と考えるようになりました。 今後の予定 この稿で述べたような、言語学と古代史の境界のところであれこれと想像を巡らすのが楽しいワケです。今後も「神話・説話に現れるAN語の解析」をテーマにしようと思っています。今のところ持ち合わせのネタは、フィリピン神話における「ナナマタのオロチ」です。フィリピンでは「八マタ」ではなく、なぜか「七マタ」なのです。 しかし、次回はその前に、本論の「基礎語彙100語比較」で述べる事が出来なっかった「数詞」について補足しておこうと思います。高句麗語で「10」を t |

| 学問の部屋へ |

「この蟹や 何処の蟹?」 |

今回は、「サルカニ合戦」の続きです。前稿では、フィリピン中部にこれとそっくりな話しがある事、「サル」の古語「マシラ」と同源と見られる語がフィリピンにある事を紹介し、この民話の起源が非常に古いものである可能性について触れたのですが、その根拠を示すことはできませんでした。 今回は、もう一方の主人公である「カニ」に焦点を当てて、この説話の起源について論じ直してみようと思います。 蟹にまつわる習俗と応神朝の起源について さて。 この稿の表題、「この蟹や いづくの蟹」は、応神記にある歌、 この蟹や 何処(いづく)の蟹 百(もも)伝ふ 角鹿(つぬが)の蟹 横さらふ 何処に至る (以下長いので略) から取りました。蟹は、「いづこへ至る」かというと、「サザナミ道」を通って、「木幡の道」で美しい娘に会います。その娘は、傍に櫟(いちい)の木が立つ井戸のある、「ワニ坂」で取れた眉墨でお化粧しています。この歌、どことなくユーモラスで、微笑ましくて、古事記の中で私が好きな歌のヒトツです。 櫟(いちひ)の木というのは、岩波古語辞典によれば、ブナ科の樹木で、今のイチイとは別種だそうで、木の実は食用になるそうです。「蟹」と「食用になる木の実」の組み合せから、「サルカニ合戦」のカニが柿の木を育てた事が連想されるのですが、実は「カニ」と「木」と「井戸」は、なかなか深い関係があるようなのです。 説話や神話、民族学関係の著作を見ると、脱皮を繰り返して成長していく生命力や、その奇怪な外形から、古代日本人は、「蟹」を成長を司る水の精とみなす考えを持っていたとあります。 例えば、 「古語拾遺」: 掃守連(かもりのむらじ)の祖、天忍人命が、豊玉姫に「ウガヤフキアエズ命」が産まれた際に、産室にいた蟹を箒で追い払ったという話しが載っています。産まれた子供の成育を祈願して、新生児の体に蟹を這わせるという琉球の習俗との関係が指摘されています。 「成木責め」: サルカニ合戦で、カニが「実を付けぬと木をちょん切るぞ」とおどしますが、これは、昔の小正月で行なわれる「成木責め」という、収穫を祈願する儀礼で唱えられる文言と同じなのだそうです。 サルカニ合戦で、カニが柿の木を育てるというモチーフと、蟹が木のふもとの井戸に辿りつくという応神記の歌のストーリーは、共に、蟹にまつわる古代の習俗・儀礼に遡る可能性があるのです。 豊玉姫は、海の神の娘です。海人族の正嫡です。「蟹の説話」は、彼らのものでした。一方で、応神天皇は、九州の生まれとされます。「この蟹や」の歌が、他ならぬ応神天皇の伝承の部分に引用されたというのは、この天皇の特異な出自と関係があるに違いありません。 即ち、「蟹の歌」と、応神天皇を「九州生まれ」とする記紀の記述は、少なくとも民俗学的には整合していると言えます。これを「記述の史実性」とまで言えるかどうかは、分りませんが。 さて、本稿の目的は、「蟹」が海人族の「水の精」だったとして、その語源を比較言語学的に探る事にあります。 「蟹」の語源 例によって村山説の紹介から入ります。 村山は、「日本語の研究方法」(p.50-53)において、けっこう詳しく「カニ」の語源を考察してます。 村山説概要: 中期韓国語は、 k 一方、台湾のアタヤル、パイワン語などから、*kaRa331; が再構される。Rは、IPAで、γ(ノド奥で発音される濁音の一種)と表記される音だったと推定される。日本語では、語中の R は規則的に消失したので(音韻則 I-A 参照)、 *kaRa331;|i gt; kaha331;i gt; ka:331;i gt; kani (HH) という音韻変化で「カニ」が生まれた。 アクセントは私が付記しました。Rの消失で発生した長母音が高声調 H になったとすれば、アクセントも説明できます。 村山説の弱点は、彼自身も指摘しているように、台湾以外のAN諸語で *kaRa331; に対応する語形が見つからないことです。他のAN諸語を差し置いて、日本語と韓国語に対応語が見つかるというのは、比較言語学的には、イマヒトツ納得がいかないのです。 「蟹」は中国産か? そこで、私は、一時期、もしかしたら「カニ」は、シナ・チベット語起源ではないかと考えていました。中国語で「蟹」は、形声字「解」から分かるように、中古音で 残念ながら、私は、美味と言われるシャンハイ蟹は食べたことないのですが、「やはり蟹は中国産か!?」と考えたのでした。 チベット・ビルマ〜中国〜台湾〜朝鮮半島〜日本という長い道のりを、「蟹」が「横さらひモモ伝わって」やって来たのではないかという考えは魅力的であったのですが、「貝」「蛤」「亀」「烏賊」「魚」「鰻」や、多分「牡蠣」も、かなり明瞭にAN語起源と推定される事から(一部の語彙については後で詳述)、一人「蟹」だけが、ポツ〜ンとシナ・チベット語起源というのは、いかにも辻褄が合わないと考えるようになりました。 更に、Wurm/Wilson が編集した 「AN語再構形・英語検索リスト」(English Finder List of Reconstructions in AN Languages) という本に、村山が再構した *kaRa331; という語形が、フィリピン祖語の「蟹」として載っているのを見つけ、今では、「カニ」もやはりAN語と考えるようになりました。但し細かい点で疑問はあります注1,2)。 注1) *kaRa331;というフィリピン祖語は、Zorcという有名学者の説なのだが、なぜか引用論文の記載がなく、どういう語形を根拠とするのかが私には不明。この語形は、タガログ語では、kaga331; になるハズ。辞書を見ると、この語は、「固い(土)」「乾ききった」を意味し、原義が例えば「固い表面」=「殻」である可能性はあるが、「蟹」にはチト遠い。タガログ語で「蟹」は katang だが、第二子音が合わない。 Aklason語の、kahung (貝・貝殻)がやや期待される語形に近い(イロカノ語に「貝」が「蟹」と同じ語形を取る例がある)が、この言語でも R は g に対応するのでダメ。 チャモロ語の hagaf (soft-shelled crab)は、意味はOKだが、語末子音が合わない。いっそのこと、デンプウォルフの再構形 k CANDに載っているAN祖語の再構形は実は、Zorc によるものだが、上の記述を書いた後で coconut crab (ヤシガニ) の項目に kaRa331; があるのを見つけた。成程、crab の項では見つからなかったワケだ。上に挙げた「英語検索リスト」は1975年の発行なので、20年の歳月が経ってフィリピン祖語からAN祖語に昇格したようだ。 |

サルの来た道? 現代日本では「猿」は saru ですが、古語に「マシ」という語がありました。万葉集に「猿」を「まし」と訓じた多くの例が見られます。一例を挙げておきます。 吾妹児(あぎもこ)に 恋ひつつあらずは 秋萩の 咲きて散るぬる花にあら猿を (#120) ここで「あら猿を」は、「あらざるを」ではなく、「あらましを」と訓みます。 古今集(905-914)では「ましら」という語形が見られます。 わびしさに ましらななき あしひきの 山のかひある けうへにはあらぬ (雑体1067) おそらく、「ましら」は「まし」+「ら」で、「まし」は猿の古形です。「ら」は「等」と思われます。 方言にも「ましら」が残存していて、青森・岩手・秋田・山形・和歌山にサルもしくはサルの忌み言葉があるそうです。(図説琉球語辞典 中本正智 1981 金鶏社による) ここで、上に紹介したフィリピン民話の題名 "How Pagong Made a Fool of Matsing" (いかにカメはサルをコケにしたか) を見て下さい。サルは、matsing で、「猿」の古語「マシ」と良く似ています。というか、上代日本語の「シ」は、tsi に近い音だったと推定されるので(森博達「古代の音韻と日本書紀の成立」p.125)、語尾の鼻音を除いて音が一致します。

左の図はフィリピンの言語分布を示したものです。この民話は、フィリピン中部のパンパガン地方(左図のKpmで示した地域)に伝わるものです。 フィリピンでmatsing という語形を持つ言語は他に何があるかと言うと、私の持っている資料では、タガログ語があるだけで、この語が分布するのはフィリピンでも中部に限定されています。 オーストロネシア諸語全体で見てみると、「サル」を表す語は、西マラヨ・ポリネシア語群(敢えて分かりやすく言えば、マレー・インドネシア・フィリピン)にのみ存在します。 これは猿が東南アジアの動・植物分布相を区分する、「ウォレス・ライン」を超える事ができなかったためです。(R. Blust "Linguistic Value of Wallce-line" 1982による。ちなみにウォレスというのはダーウィンのライバルだった有名な博物学者です。) デンプウォルフは、「猿」を表すオーストロネシア祖語として、b 注目すべきは、グアム島、チャモロ語の macheng です。これはどう見てもタガログ語のmatsing の同源語ですが、グアムに古代から野生の猿が生息したはずはないので、おそらくタガログ語からの借用語と思われます。 更に面白いのはサイパンでは「猿」は saro なのです。サイパンは戦前日本人が多く居住していたので、多分、こちらは日本語からの借用語と思われます。(私が参照した辞書には何のコメントもないけれど、多分、借用語でしょう。)

面白いことに、マリアナ諸島のチャモロ語には、「マシ」と「サル」が同居しているのです。 左の図は、現在考えられているAN語族の話し手の移住経路を示したものですが、台湾からフィリピンへの移住の後、フィリピン中部から移住の波が大きく東西に分かれたと推定されています。 (J. Lynch "Pacific languages" p.54 Map14の一部を拡大して改変) これは、まだ想像の域を脱しない仮説にしか過ぎませんが、私は、東に分裂した集団の一派がマリアナ諸島経由で日本に移住してきた可能性があると考えています。 「証拠らしきもの」は、「花」と「星」です。(なんか宝塚みたいですが。) 「花」は、AN祖語では *bunga で、第一母音は u なのですが、チャモロ語では、banga で、日本語(pana)と第一母音が一致します。 「星」は、AN祖語では *bi(n)tuqen で、日本の potsi (oの甲乙不明)とあまり似ていないのですが、チャモロ語では、pution で、もし日本語の第一母音が甲類のオ(O1)であれば、周知のように o1 ⇔ u の通音は上代日本語で良く見られる現象なので注)、 注) 例えば、/uto・ utu/ /suko-si・ suku-nasi/ /ito・ itu/ /agora・ agura/ karu-si・karo-si/ /no・nu /など。メンドウなのでOの添字1は省略した。 チャモロ語: pution 日本語: *putsi 〜 potsi となって、語形が接近してきます。(チャモロ語以外のオーストロネシア語では、すべて、 b(p)itu- と第一子音が i です。)「星」は航海術には欠かせない要素なので、海洋民族には特に重要な語彙です。 ちょっと脱線しましたが、フィリピン中部とマリアナ諸島を連結する経路が存在し、そのルートの先に日本列島があった事は、「サルの来た道」

から推測できると思われます。ちなみに"Ancient Chamorro Society"によれば、グアム・サイパンの人々は、腕輪に使う子安貝を求め遠く沖縄諸島の人々と交易をしていたそうです。 チャモロ語がタガログ語の「猿」(matsing)を取り入れたのがいつの時代の事なのか全く不明ですが、上代の日本列島にmatsiという言葉があるのを見ると、少なくとも古墳時代前期か弥生時代に、フィリピン・マリアナ・沖縄諸島と日本本土の間でかなり活発な民族間の接触があった事が推定されます。 「猿蟹合戦」の前半部分もまた、このようなルートに乗って日本にやって来たと考えるのはそれほど荒唐無稽なことではないと思います。 民俗学と比較言語学の接点はあるか? とは言え、 「猿蟹合戦」がどれくらい古い話しなのかは、正直言って全然分かりません。 この話しが最終的な形態になったのは「仇討ち」や「合戦」が民衆に好まれるテーマとなった時期と考えられるので、武士の世の中になってからの事と推定されます。 前半部のフィリピン版との類似が生じたのが古代における移住や接触の結果などではなく、交易によってもたらされたものと考えるなら、その時期は安土桃山時代の南蛮貿易が盛んだった頃、というのが「最も保守的な推定」でしょう。後半部分の起源についても同じ事が言えます。 残念ながら、この民話の起源が古代まで遡る証拠はありませんし、それを否定する証拠も(多分)ありません。いかに類似した民話どうしでも「伝播」の可能性が常にあり、古い文献に記載がないと、それがいつの時代に生じた事なのか特定できないので、明確な結論を出すのは困難です。 それに比べると「語彙」の比較は、フィリピンと日本の間に有史以前からの接触があった事を歴然と示しています。比較言語学で得られる情報が民話の分析に何か有用な情報を与えるのではないかと思ってこの稿を書き始めたのですが、どうも方法論的にムリだったみたいです。 次回の予定: 今回は「猿」を取り上げたのですが、現代語の「サル」(saru)の語源は今のところ全く不明です。万葉集に一首だけですが「サル」という語が登場するので、既に上代には「マシ」と「サル」が共存していた事しか分かりません。 「猿蟹合戦」で話しを始めたので、行きがかり上、次回は「蟹」を取り上げようと思っています。これが非常に悩ましい。「蟹」は、日本語の起源がとてつもなく複雑なものである事を象徴する語であると私は考えるのですが、どう料理したら良いか、実際に書いてみないとどうなるか、分かりません。 追記 (2004/08/19) 「亀」の語源? "How Pagong Made a Fool of Matsing" (いかにカメはサルをコケにしたか) で分かるように、「亀」は pagon です。タガログ 語(中部)でもイロカノ語(北部)でも pagon なのですが、チャモロ語は haggan で主要フィリピン語とは異なっています。 しかし、北部フィリピンに dagga という語形を示す言語がいくつかあり、チャモロ語の語頭 h は、オーストロネシア祖語の k あるいはd と対応するので、チャモロ語の haggan は *daggan に遡り、フィリピン語と関係ありそうです。 AN祖語(デンプウォルフ)は *p 以下は例によって村山説です。上代語に「太占:フトマニ」(putomani)という語がありますが、この語の後半、 mani が前鼻音化によって生じたと仮定すると、mani < m/pani となるワケですが、この pani が *p しかし、岩波古語辞典によれば、フトマニは 「鹿の肩の骨を焼箸のようなもので突いてできる割れ目で吉兆を占う」ということで、古代日本に亀卜が行われていたのかは疑問があります。 「魏志倭人伝」には 「・・・俗挙事行来に云為するところ有れば、すなわち、骨を灼きて卜し、持って吉兆を占い先ず卜する所を告ぐ。その辞は令亀の法の如く・・・」 とあるので、倭人の占いは明らかに亀卜ではありません。この説は比較神話学の専門家である大林太良氏との対談をまとめた「日本語の起源」(1976)で述べられたものなのですが、大林氏が何も反論してないのは遠慮したのでしょうか? ざっとググッてみると、亀卜は奈良時代に中国から伝わったものという説ばかりで、弥生時代以前に行われていた形跡はなさそうです。音韻対応としてはいい線行っているのですが、村山説はいささか根拠に欠けるのではあるまいかと思います。 ど〜も本論に続きスッキリしません。 | |||||||||

学問の部屋へ | |||||||||

| 更新記録 1. 2004/08/16 第一稿UP 2. 2004/08/19 追記UP |

| この稿では、古代日本語の「サル」を表す語がフィリピンのものと同じである事を述べるのですが、まずはフィリピンの民話の紹介から話しを始める事にします。 フィリピン中部に伝わる民話に、 "How Pagong Made a Fool of Matsing" (いかにカメはサルをコケにしたか)

というのがあって、これが日本に伝わる「サルカニ合戦」の前半部分に非常に良く似ているのです。どれくらい似ているかというと百聞は一見に如かずで、私が見た絵本に載っていたさし絵を見て下さい。日本の民話ではサルがカニに青柿を投げつけるのですが、フィリピンではサルがカメにバナナの皮を投げてます。 (出典: The Carabao-Turtle Race and Other Classic Philippine Animal Folk Tales Tahanan Books for Young Readers Manila [1993] 収録) お話しはこの絵から想像される通りですが、一応、紹介しておきます。 ある日、カメ(Pagong)と彼女の親友のサル(Matsing)が魚を取りにいきました。 すると河からバナナの木が流れてきました。サルはカメに頼んで木を岸に引き上げさせます。 カメは木を植えてバナナの実が成るのを待とういうのだけれど、サルはすぐに分け前をよこせと駄々をこねます。そこで木を半分に分けるのですが、サルは葉っぱの付いた上半分を取り、残りの根の付いた部分をカメに渡します。浅はかなサルは根っこの部分は不要と考えたのです。 サルが受け取った木はすぐに枯れてしまうのですが、カメが植えた根は見事に育ってバナナが実ります。それで図のような展開になる次第です。 ここから先がよく分からんのです。 カメがバナナの木の根元にイバラを敷いて仕返しするのだけれど、怒ったサルがカメを捕まえると、カメが「私は水が怖いので河に投げ込むのだけはやめてくれ」と言うのでサルはカメを河に投げ込むのですね。それでカメがまんまと逃げおおせて、お話しは終わり。 そもそも、サルはカメに頼んで河を流れるバナナの木を取らせたワケですよ。水が怖いというカメのウソをなぜ見抜けなかったか、私には全然分からない。 さて。 後半から、日本版はフィリピン版と大きく異なり、日本人が好んだ「仇討ち話し」に展開していきます。後半の仇討ち話しの方は、なんとグリム童話に良く似た話しがあるのです。 グリム童話 第41話 「コルベス氏」 オンドリとメンドリが、ハツカネズミに馬車を引かせ、コルベス氏の家へと旅に出る。このコルベスという人物が何者なのかは全く説明がない。一行にネコが加わり、更に、石うす、タマゴ、カモ、留め針、縫い針が加わる。 やがてコルベス氏の家に着くが、コルベス氏は不在で、全員が家のあちこちに隠れる。 そこへコルベス氏が帰ってくる。コルベス氏が暖炉のそばに行って火をおこそうとするとネコがコルベス氏の顔じゅうに灰を投げつける。コルベス氏は急いで台所に行き、顔を洗おうとするとカモが水をかける。手ぬぐいで拭こうとすると、タマゴがころがってきて、つぶれ、コルベス氏の目にこびりつく。コルベス氏は一息つこうと椅子にこしかけると留め針が刺す。 最後は、家を出ようとしたコルベス氏に石うすがとびおりて殺してしまう。 悪者のサルをやっつける方法が、「猿蟹合戦」とソックリです。これに似た話は27話の有名な「ブレーメンの音楽隊」にもあります。 「平凡社・世界大百科事典」によると、類似した民話は広く分布(ヨーロッパ・モンゴル・インドネシア)しており、アジア起源ではないかとの事です。 仲間が一緒に旅をすること、悪者が弱い者いじめをすること、数個の動物または品物がそれぞれの場所に隠れ、その習性に従って悪者を襲い、追い出しまたは殺すというストーリーが共通しています。 仲間としてはロバ、イヌ、ネコ、雄鶏、雌鳥、カモ、サソリ、ハチ、留め針、縫い針、卵、栗、牛糞、石臼、しっくい、などで、悪者としては泥棒、コルベス様、宿屋の亭主、オオカミ、サルなどが現れる、そうです。(青字は日本民話の登場動物あるいは登場物。) 古形の再構 おそらく、日本の「サルカニ合戦」は元は異なるフタツの話が合体して形成されたものと考えられます。 ヒトツは前半部分の「手に入れた拾得物をめぐり強者が弱者を収奪する話し」ですが、日本版、フィリピン版ともに「目先の利益に捕らわれず栽培作物を辛抱強く育てた方が最後には大きな利益を得る」という「農民向け教訓話」の要素を含むのが興味深いところです。 もうヒトツは後半の「悪者を弱い者が団結してこらしめる、もしくは殺す話し」で、上に述べたように、モンゴル・インドネシア・日本・ヨーロッパに分布しています。但しインドネシア版には石臼は出てこないそうです。石臼が出てくるのはモンゴル版だそうです。 単純に考えれば、「猿蟹合戦」は、前半がフィリピン、後半が北ユーラシア系です。このHPでは、日本語はオーストロネシア語とアルタイ系言語が混合してできたという説を紹介かつ展開しているワケですが、この例では民話までもが北と南の混合要素で出来ているのです。 柳田國男がこの民話の古形を推定する論文を書いていて、やはり前半と後半の二つの独立した話しが合体したものと結論を下しているそうです。更に柳田は、前半部について、日本各地に伝わる類話を分析し、「サルとカニが餅をめぐって争いになるという話しが古形」と考えたそうです。(後半部についてはフィンランドの学者が論文を書いているとの事。) しかしそうだとすると、日本版とフィリピン版がともに、

私の「空想」ですが、「猿蟹合戦」は有史以前に遡る古い起源を有するのではないか?この「空想」を証明する何の助けにもならないのですが、以下に日本版とフィリピン版の民話に共通して登場する悪者、「サル」の語源について考察します。少なくとも「猿」を表す語が有史以前にフィリピンからやってきた事はかなり確かだと思われます。 (この語は村山先生も取り上げてません。) |

マラカスとマガンダ

マラカスとマガンダ(Malakas and Maganda, 「強さと美」を意味する)はフィリピンにおけるアダムとイヴである。

彼らはマガウルというサリマノック(幸運をもたらすという魔法の鳥。後述する)のつっついた大きな竹から生まれたといわれている。

150

竹(たけ)

フィリピンの民話「マラカスとマガンダ」

ご贈答・御祝・ギフトにも最適。縁起のよい開運竹。 ミリオンバンブー(ドラセナ・サンデリアー...

空気・水を綺麗にする浄化作用をもつ竹 小町竹(Lサイズ)陶器鉢

昔、神は世界をつくりました。そして地球をつくりました。

ある日、鳥の王が世界を旅する途中で、羽を休めるために竹にとまりました。

すると竹の中から竹を叩く音が聞こえ、「鳥の王様、どうかこの竹をつついて私を自由にして下さい。」という声がしました。

王が罠かもしれないと考えていると、小さなトカゲが竹を登り始めました。

おなかが空いていた鳥の王は、トカゲめがけて竹をつつきました。

すると竹が割れて、中から褐色の肌をした若者が出てきました。

若者は、マラカスと名乗り、自分の友達も自由にしてくれるように頼みました。

鳥の王が若者の示した竹を割ると、美しい娘が出てきました。

娘は、マガンダと名乗りました。

マラカスとマガンダは最初の人間でした。

彼らは、美しい地上に出してくれた鳥の王に、一緒に暮らしてもらおうとしましたが、鳥の王は、鳥の家は空だからできない、と断りました。

そして、そのかわりに、人間が幸せになるようにいつも歌を歌ってやろう、と言いました。

鳥の王は、二人を背中に乗せて、彼らの国を見せてあげました。

青い海の中に緑の島がたくさんありました。

それがフィリピンでした。

タガログ語で「マラカス」は「たくましい」、「マガンダ」は「美しい」を意味するそうです。

グァバ

フィリピンの民話「ユージェニオとカタリナと子供達の物語」

ストロベリーグァバ

不規則な生活になりがち…糖が気になる方へ

果汁100% グァバジュース 1,000ml

昔、タボゴンの町にユージェニオとカタリナという貧しい夫婦が、子供のアルフォンソとアルフレドと一緒に住んでいました。

ある時、虫の大群が襲ってきて穀物を食い荒らしたために飢饉がやってきたので、一家はカタリナの親戚のいるバンタヤンに引っ越すことにしました。

バンタヤンに行く船に乗せてもらうことになりましたが、船長はカタリナの美貌に目をつけ、彼女だけ乗せて出港してしまいました。

その後、カタリナを乗せた船の船長は航行中に事故で死んでしまいました。

乗組員達があわててセブ島に上陸したのでカタリナは隙をみて逃げ出しました。

一方、ユージェニオは、おなかをすかせた子供達のために、子供達を待たせてグァバの実を取りに行きました。

グァバの実を食べさせたらみんなでカタリナを捜しに行くつもりでした。

しかし、ユージェニオがグァバの実を持って戻った時には、子供達はいませんでした。

2頭のゴリラが東と西へ子供を一人ずつ連れ去ってしまったのでした。

一人ぼっちになったユージェニオは誘われるままに軍隊に入隊し、活躍しました。

隊長になったユージェニオはスパイ容疑で牢獄に入れられた女を二人の若い兵士に見張るように言いつけました。

二人の兵士は、お互い名乗りあい、の実を待っている間にゴリラに連れ去られた兄弟達だとわかりました。

すると話を聞いていた牢獄のスパイ容疑の女は彼らの母親だと名乗りました。

それを聞いていたユージェニオも父親だと名乗りました。

一家は軍隊を去り、新しい土地で幸せに暮らしました。

花言葉は、強健

//shop.gnavi.co.jp/Mall2/561/106010.html |

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。