2012年10月17日

中国市場におけるP&Gの浮き沈み(3)

中国市場におけるP&Gの浮き沈み

商学部4年フ組

13期生

李 梅

朱 琲クン

商学部4年フ組

13期生

李 梅

朱 琲クン

改革開放初期の経済実態

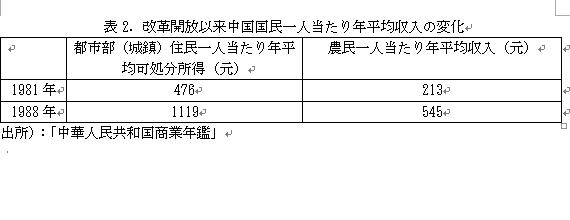

改革開放政策によって、1980年代の間、経済改革により農業及び工業生産高が毎年約10%で成長した。農村の実質所得は2倍になった。とりわけ香港周辺の沿岸部である広東省や台湾の対岸にある福建省では、外国資本が国内向け及び輸出向けの製品の生産増加に拍車がかかり、工業生産高が飛躍的に伸びた。中国は穀物を自給できるようになった。農村工業は農業の生産高の23%を占め、農村における過剰労働力の吸収に役立った。様々な軽工業の品々や消費財が増加した。

中国経済の発展につれて、まず貧困人口は大きく減少した。表1に示されているように、改革開放政策が打ち出された1978年当時、100元の貧困ラインのもとでは、農村地域では当時の農村総人口の30.7%をも占める2億5000万人の衣食までもまだ満ち足りられていない貧困人口が分布されていた。80年代初めのとき、生産責任制など農業改革の実行によって、農村の貧困人口は著しく減らされた。1985年に、一人当たり年平均収入206元を貧困ラインと設定された。当時、貧困ライン以下の貧困人口は1億2500万人であった。政府と全社会の努力を通して、1992年になると、317元の貧困ライン以下の貧困人口は8000万人まで減少した。

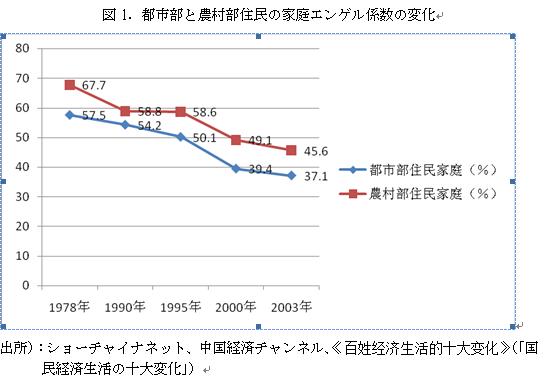

収入水準や生活水準をはかる重要な指標として、ある国や地域のエンゲル係数が挙げられる。エンゲル係数というのは、家計の消費支出に占める飲食費のパーセントのことである。国際連合食糧農業機関(FAO)はエンゲル係数で生活水準の発展段階を判定する一般基準を出した。それによると、60%以上は貧困、50%−60%は衣食が満ち足りる、40%−50%はやや裕福、40%以下は裕福。

図1に示されているように、改革開放初期には、中国都市部(城鎮)住民のエンゲル係数は57.5%(1978年)で、農村部住民のエンゲル係数は67.7%(1980年)であった。1990年になると、それぞれ58.8%、54.2%まで下げた。さらに、2003年には、都市部のほうは37.1%まで下げて、すでに裕福の段階に入った。農村部も45.6%まで下げて、やや裕福の段階に入った。

【このカテゴリーの最新記事】

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image