新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2019年07月19日

人を取り巻く環境を考える⑥

最終的には、心の働きの脳内メカニズムについて述べていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える⑥

居場所を外に求める非行

非行と個室の環境との関係はどうでしょう?

非行に走る子供は、個室を持っている割合が低い

というデータが報告されています。

これには家庭の経済的条件(個室を持てるような広い住居に居住できるかどうか)

が、少なからず関係しているとみなすことができます。

子供の発達心理学の観点から考えれば、

思春期から青年期にかけての子供は、

ある時期にある程度引きこもるのが普通です。

子供は自分専用の空間にこもって、

自分とはどういう性格で、

そのようなものを好むのか

などといったことを自問自答し、

自分を見つめ直すことを通じて、

自分の行動を自らで

律していくことができるようになります。

個室は、そのための空間として重要な役割を果たします。

思春期の子供は、ありのままの自分を受け入れ、

自分はここにいて良いのだという

感覚を高めてくれるような、

安心して落ち着くことのできる空間、

いわば「居場所」で自分を確立します。

家の中で落ち着いた自分だけの時間を持てない場合、

もしくは、家族との関係関係が悪くて家庭での居心地が悪い場合、

子供は外に居場所を求めるようになります。

これが「非行」と呼ばれる行動につながります。

繁華街に繰り出し、同じような仲間と過ごして

楽しいと感じるその場所が

居場所となってしまいます。

非行は、健全に引きこもりができなかった子供の

逃避行動とみなすことができます。

非行を防ぐ居心地の良い環境を作るには

環境を整備することで、

非行の防止や更生を促進する取り組みも行われています。

ここでいう環境とは、

建物の構造や街の景観などではなく、

人と人との関係性、コミュニティの関わりに焦点を当てた環境です。

孤立しがちな貧困家庭や母子・父子家庭への支援、

子供が参加できるお祭りやイベントなどの地域活動の開催と

参加の呼びかけなどの地域全体のサポートは、

地域の子供たちの非行を抑える効果をもたらします。

特に、親子間の関わりが弱い家庭の場合、

周囲の大人から認めてもらったり褒めてもらったり

することで、自分に自信を持つことができ、

自分の存在をかけがえのないものだと

感じられるようになるため、

その後の非行行動を減少させる効果が大きくなります。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える⑥

居場所を外に求める非行

非行と個室の環境との関係はどうでしょう?

非行に走る子供は、個室を持っている割合が低い

というデータが報告されています。

これには家庭の経済的条件(個室を持てるような広い住居に居住できるかどうか)

が、少なからず関係しているとみなすことができます。

子供の発達心理学の観点から考えれば、

思春期から青年期にかけての子供は、

ある時期にある程度引きこもるのが普通です。

子供は自分専用の空間にこもって、

自分とはどういう性格で、

そのようなものを好むのか

などといったことを自問自答し、

自分を見つめ直すことを通じて、

自分の行動を自らで

律していくことができるようになります。

個室は、そのための空間として重要な役割を果たします。

思春期の子供は、ありのままの自分を受け入れ、

自分はここにいて良いのだという

感覚を高めてくれるような、

安心して落ち着くことのできる空間、

いわば「居場所」で自分を確立します。

家の中で落ち着いた自分だけの時間を持てない場合、

もしくは、家族との関係関係が悪くて家庭での居心地が悪い場合、

子供は外に居場所を求めるようになります。

これが「非行」と呼ばれる行動につながります。

繁華街に繰り出し、同じような仲間と過ごして

楽しいと感じるその場所が

居場所となってしまいます。

非行は、健全に引きこもりができなかった子供の

逃避行動とみなすことができます。

非行を防ぐ居心地の良い環境を作るには

環境を整備することで、

非行の防止や更生を促進する取り組みも行われています。

ここでいう環境とは、

建物の構造や街の景観などではなく、

人と人との関係性、コミュニティの関わりに焦点を当てた環境です。

孤立しがちな貧困家庭や母子・父子家庭への支援、

子供が参加できるお祭りやイベントなどの地域活動の開催と

参加の呼びかけなどの地域全体のサポートは、

地域の子供たちの非行を抑える効果をもたらします。

特に、親子間の関わりが弱い家庭の場合、

周囲の大人から認めてもらったり褒めてもらったり

することで、自分に自信を持つことができ、

自分の存在をかけがえのないものだと

感じられるようになるため、

その後の非行行動を減少させる効果が大きくなります。

追加プレゼント申請

2019年07月18日

人を取り巻く環境を考える⑤

最終的には、心の働きの脳内メカニズムについて述べていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える⑤

自室へのこもりやすさを引き起こす環境

「引きこもり」とは、他者との関係を断ち、

ある空間に閉じこもる状態を指します。

引きこもりの症状を引き起こす原因は、環境ばかりではありませんし、

人それぞれ状況が異なっています。

発達障害やうつなどの精神的な病や不調が直接的な原因になっていることもあれば、

友人とのトラブルやいじめなど人間関係が引き金となっていることもあります。

その原因によって、環境の影響が大きく働いている場合と、

そうでない場合があります。

発達障害に見られる引きこもりや飛行では、

子供部屋が個室だとそのような状態が引き起こされたり、

助長されたりするのではないかと問題視されることがあります。

しかし、個室があるから引きこもりや飛行が起きるわけではありません。

また、日本では、個室を与えられている子供の割合は、

青年期では8割を超えています。

もし個室が引きこもりの症状を引き起こすのだとすれば、

ほとんどの子供が病的な引きこもりとなってしまいますが、

そうではありません。

つまり、個室が必ずしも悪いわけではないのです。

それでも、個室にこもりきりになり、家族とのコミュニケーションが少なくなりすぎるのも問題です。

とはいえ、個室があまりにも快適すぎると、

子供は個室にこもるようになります。

部屋に鍵が付いていることと、テレビ・オーディオ機器があることは、

引きこもりの傾向を高めるというデータがあります。

そして、現在の子供たちをより快適に部屋にこもらせる原因として考えられるのは、

テレビやオーディオ機器よりも、インターネットにつながったパソコンや、スマートフォンです。

しかしこれらは、生活に欠かせなかったり、学習に使用されたりするので、

完全に個室から排除するのは難しくなっています。

買って、子供が玄関から直接個室に行ける家の構造が、

個室にこもる習慣を助長するのではないかと考えられ、

建築・間取り設計の段階で引きこもるのを防げないか、

研究されたことがありました。

しかし調査の結果、家の間取りは引きこもりとは無関係であることが

証明されています。

逆に、思春期の女子の場合、外出しようとするたびに、

リビングにいる家族にその姿を見られ、

外出の目的を説明しなければならない状況を

疎ましく思うことから、

「リビング通過型」の間取りの方が、外出を控え、

個室にこもる傾向が高くなるとさえ言われています。

なお、問題となるような過度な引きこもりには、

個室の有無よりも家族関係が重要であると考えられています。

個室は、家族間や親子間の問題から生じる影響を

さらに悪化させる要因の一つでしかありません。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える⑤

自室へのこもりやすさを引き起こす環境

「引きこもり」とは、他者との関係を断ち、

ある空間に閉じこもる状態を指します。

引きこもりの症状を引き起こす原因は、環境ばかりではありませんし、

人それぞれ状況が異なっています。

発達障害やうつなどの精神的な病や不調が直接的な原因になっていることもあれば、

友人とのトラブルやいじめなど人間関係が引き金となっていることもあります。

その原因によって、環境の影響が大きく働いている場合と、

そうでない場合があります。

発達障害に見られる引きこもりや飛行では、

子供部屋が個室だとそのような状態が引き起こされたり、

助長されたりするのではないかと問題視されることがあります。

しかし、個室があるから引きこもりや飛行が起きるわけではありません。

また、日本では、個室を与えられている子供の割合は、

青年期では8割を超えています。

もし個室が引きこもりの症状を引き起こすのだとすれば、

ほとんどの子供が病的な引きこもりとなってしまいますが、

そうではありません。

つまり、個室が必ずしも悪いわけではないのです。

それでも、個室にこもりきりになり、家族とのコミュニケーションが少なくなりすぎるのも問題です。

とはいえ、個室があまりにも快適すぎると、

子供は個室にこもるようになります。

部屋に鍵が付いていることと、テレビ・オーディオ機器があることは、

引きこもりの傾向を高めるというデータがあります。

そして、現在の子供たちをより快適に部屋にこもらせる原因として考えられるのは、

テレビやオーディオ機器よりも、インターネットにつながったパソコンや、スマートフォンです。

しかしこれらは、生活に欠かせなかったり、学習に使用されたりするので、

完全に個室から排除するのは難しくなっています。

買って、子供が玄関から直接個室に行ける家の構造が、

個室にこもる習慣を助長するのではないかと考えられ、

建築・間取り設計の段階で引きこもるのを防げないか、

研究されたことがありました。

しかし調査の結果、家の間取りは引きこもりとは無関係であることが

証明されています。

逆に、思春期の女子の場合、外出しようとするたびに、

リビングにいる家族にその姿を見られ、

外出の目的を説明しなければならない状況を

疎ましく思うことから、

「リビング通過型」の間取りの方が、外出を控え、

個室にこもる傾向が高くなるとさえ言われています。

なお、問題となるような過度な引きこもりには、

個室の有無よりも家族関係が重要であると考えられています。

個室は、家族間や親子間の問題から生じる影響を

さらに悪化させる要因の一つでしかありません。

追加プレゼント申請

2019年07月17日

女性の共感を得る6つのポイント

(気分転換に、心理学から一旦、脳科学に戻ります)

女性の共感を得る6つのポイント

オキシトシン(幸せホルモン)は、

「信頼できる相手との会話」

によっても分泌されることが知られています。

相手への信頼感は恋愛に不可欠で、

そのためにはまず「感情」を共有(共感)する必要があります。

人間は誰しも「しゃべりたがり」で、

年齢や経験を重ねるほどに「それを人に話したい」という欲求は強くなります。

そうした習性を利用して、

共感の空気を作る工夫をしましょう。

大切なのは聞き上手になること。

そのためのポイントをいくつかまとめてみました。

・低めの声でゆっくり話す。オジサン世代ならではの声はそれだけで効果的。

・相手の話をいきなり「否定」せず、まず受け入れる。

矛盾している、間違っていると思っても、

「なるほど」「そうなんだ」「よくわかるよ」

といったん受容する。

・アドバイスは求められた場合のみ。上から目線の説教は絶対にNG。

・相手の言葉をうまく繰り返す。

たとえば「遊びに行ったんだけど」と言われたら「へえ、遊びに行ったんだ」。

「困ったことがあって」と言われたら「困ったことがあったの」など。

「どこに行ったの?」「何に困っているの?」と矢継ぎ早に質問をすると、

相手の安心感、信頼感を阻害してしまう。

・自分の話題は1~2割にとどめ、8割以上は相手に話をさせる。

・「うなずく」「身を乗り出す」など、相手への共感を身振りでも伝える。

こうしたポイントを押さえることで

相手の「しゃべりたい欲求」を満たし、

共感の空気を作ります。

目の前の女性に「信頼する相手と話している」

という感覚を与えることができれば、オキシトシンも大量分泌。

――するとほら、あなたはもうモテているはずですよ。

女性の共感を得る6つのポイント

オキシトシン(幸せホルモン)は、

「信頼できる相手との会話」

によっても分泌されることが知られています。

相手への信頼感は恋愛に不可欠で、

そのためにはまず「感情」を共有(共感)する必要があります。

人間は誰しも「しゃべりたがり」で、

年齢や経験を重ねるほどに「それを人に話したい」という欲求は強くなります。

そうした習性を利用して、

共感の空気を作る工夫をしましょう。

大切なのは聞き上手になること。

そのためのポイントをいくつかまとめてみました。

・低めの声でゆっくり話す。オジサン世代ならではの声はそれだけで効果的。

・相手の話をいきなり「否定」せず、まず受け入れる。

矛盾している、間違っていると思っても、

「なるほど」「そうなんだ」「よくわかるよ」

といったん受容する。

・アドバイスは求められた場合のみ。上から目線の説教は絶対にNG。

・相手の言葉をうまく繰り返す。

たとえば「遊びに行ったんだけど」と言われたら「へえ、遊びに行ったんだ」。

「困ったことがあって」と言われたら「困ったことがあったの」など。

「どこに行ったの?」「何に困っているの?」と矢継ぎ早に質問をすると、

相手の安心感、信頼感を阻害してしまう。

・自分の話題は1~2割にとどめ、8割以上は相手に話をさせる。

・「うなずく」「身を乗り出す」など、相手への共感を身振りでも伝える。

こうしたポイントを押さえることで

相手の「しゃべりたい欲求」を満たし、

共感の空気を作ります。

目の前の女性に「信頼する相手と話している」

という感覚を与えることができれば、オキシトシンも大量分泌。

――するとほら、あなたはもうモテているはずですよ。

追加プレゼント申請

2019年07月16日

人を取り巻く環境を考える④

最終的には、心の働きの脳内メカニズムについて述べていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える④

住民の地域への愛着が犯罪を防ぐ

コミュニティによる監視効果は、お互いが顔見知りで、互いの環境に関心を持つことで生じます。

人間関係が希薄でお互いのことに無関心な状態では、こういった

「自然監視」の機能が低下します。

また、自分の住む地域に対する住民の関心や愛着が薄いと、

犯罪者を呼び込む可能性が高くなります。

家の窓が破られたまま放置されているような地域や、

壁に落書きがあったり、

路上にゴミが溢れているような地域には、

犯罪が多発する傾向があります。

「割れ窓理論」と呼ばれる現象ですが、

窓の割れた建物が放置されているという状態は、

そこに暮らす住民が地域への関心や愛着を持っていないことを示唆し、

犯罪を起こしやすい場所だと認識され、

犯罪者を呼び込んでしまうのです。

このような例は、街の景観が犯罪者の心理に影響を与える

ケースと捉えても良いかもしれません。

では、犯罪が起きにくい環境を作るにはどうしたらいいのでしょうか?

もっとも取り組みやすい方法は、監視者を設置・強化することです。

見回りの強化や、犯罪カメラの設置などがその例です。

そして、それよりもさらに効果的な方法は、

その地域に住む住民ひとりひとりが、地域への愛着を高めることで

コミュニティを形成し、自然監視が行われている環境を作り出すことです。

『割れ窓理論』とは、軽い犯罪(ゴミのポイ捨てや壁への落書きなど)を徹底的に取り締まることで、

重大な犯罪を防ぐことができるという犯罪学の理論。

アメリカの犯罪学者ウィルソンとケリングが考案しました。

窓が破られた建物が放置されていると、

破壊することへの罪悪感が薄れ、

他の窓も破られていきます。

監視の目が届かない場所だと

みなされることで、

軽犯罪の温床となり、

やがては重大犯罪に繋がっていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える④

住民の地域への愛着が犯罪を防ぐ

コミュニティによる監視効果は、お互いが顔見知りで、互いの環境に関心を持つことで生じます。

人間関係が希薄でお互いのことに無関心な状態では、こういった

「自然監視」の機能が低下します。

また、自分の住む地域に対する住民の関心や愛着が薄いと、

犯罪者を呼び込む可能性が高くなります。

家の窓が破られたまま放置されているような地域や、

壁に落書きがあったり、

路上にゴミが溢れているような地域には、

犯罪が多発する傾向があります。

「割れ窓理論」と呼ばれる現象ですが、

窓の割れた建物が放置されているという状態は、

そこに暮らす住民が地域への関心や愛着を持っていないことを示唆し、

犯罪を起こしやすい場所だと認識され、

犯罪者を呼び込んでしまうのです。

このような例は、街の景観が犯罪者の心理に影響を与える

ケースと捉えても良いかもしれません。

では、犯罪が起きにくい環境を作るにはどうしたらいいのでしょうか?

もっとも取り組みやすい方法は、監視者を設置・強化することです。

見回りの強化や、犯罪カメラの設置などがその例です。

そして、それよりもさらに効果的な方法は、

その地域に住む住民ひとりひとりが、地域への愛着を高めることで

コミュニティを形成し、自然監視が行われている環境を作り出すことです。

『割れ窓理論』とは、軽い犯罪(ゴミのポイ捨てや壁への落書きなど)を徹底的に取り締まることで、

重大な犯罪を防ぐことができるという犯罪学の理論。

アメリカの犯罪学者ウィルソンとケリングが考案しました。

窓が破られた建物が放置されていると、

破壊することへの罪悪感が薄れ、

他の窓も破られていきます。

監視の目が届かない場所だと

みなされることで、

軽犯罪の温床となり、

やがては重大犯罪に繋がっていきます。

追加プレゼント申請

2019年07月15日

人を取り巻く環境を考える③

最終的には、心の働きの脳内メカニズムについて述べていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える③

集合住宅の境界は防犯に役立たない?

犯罪者の侵入を未然に防ぐためには、

「領域性の確定」も必要です。

領域性とは、たとえば家の敷地を塀で囲い、入り口としての門を設けるなどして、

外部環境と家とを隔てることを言います。

欧米の高級住宅地でみられるゲートタウンのようなものは、その極端な例です。

実は、このような「領域性の確定」が機能しているように見えて、

実際にはほとんど機能していないものが私たちの身近にあります。

集合住宅の境界です。

実際に、大規模な集合住宅では、

敷地内の公園やエレベーターホール、エレベーター内での

性犯罪や子殿を対象とした犯罪、

駐車場・駐輪場での車上ねらい、盗難、破損などの被害が多く見られます。

不特定多数の人間が暮らす集合住宅では、

たとえ入り口に居住者しか入れないセキュリティゲートがあったとしても、

鍵をもった人と一緒に入ることで

誰でもゲートを通過できたり、

容易に侵入できる裏口などの抜け道があったりと、

防犯の効果が低くなっているのが現状です。

また、住民どうしの関わりが薄い、

つまりコミュニティが形成されていないことも

犯罪が起きる大きな原因となっています。

居住者どうしがお互いによく知らない状態では、

少しくらい不審な人間が敷地内にいたとしても、

その人物が居住者なのか外部からの侵入者なのか判別できません。

コミュニティの確立性が希薄な環境では、人の目は多くても、

監視者として機能しないという事例です。

郊外型の大型ショッピングセンターのように、

不特定多数の人が大勢出入りするような空間でも、

人の目は多いものの、

それが監視者として機能することはほとんどありません。

お互いが偶然その場に居合わせただけの他人であり、

周囲の状況に関心を持たない環境では、

監視効果は極めて薄くなります。

防犯カメラは、設置してあるだけで犯罪の抑止効果が期待されますが、

たとえ防犯カメラがあったとしても、

カメラの映像を常に監視していられる状態でない限り、

犯罪を完全に防ぐことはできません。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える③

集合住宅の境界は防犯に役立たない?

犯罪者の侵入を未然に防ぐためには、

「領域性の確定」も必要です。

領域性とは、たとえば家の敷地を塀で囲い、入り口としての門を設けるなどして、

外部環境と家とを隔てることを言います。

欧米の高級住宅地でみられるゲートタウンのようなものは、その極端な例です。

実は、このような「領域性の確定」が機能しているように見えて、

実際にはほとんど機能していないものが私たちの身近にあります。

集合住宅の境界です。

実際に、大規模な集合住宅では、

敷地内の公園やエレベーターホール、エレベーター内での

性犯罪や子殿を対象とした犯罪、

駐車場・駐輪場での車上ねらい、盗難、破損などの被害が多く見られます。

不特定多数の人間が暮らす集合住宅では、

たとえ入り口に居住者しか入れないセキュリティゲートがあったとしても、

鍵をもった人と一緒に入ることで

誰でもゲートを通過できたり、

容易に侵入できる裏口などの抜け道があったりと、

防犯の効果が低くなっているのが現状です。

また、住民どうしの関わりが薄い、

つまりコミュニティが形成されていないことも

犯罪が起きる大きな原因となっています。

居住者どうしがお互いによく知らない状態では、

少しくらい不審な人間が敷地内にいたとしても、

その人物が居住者なのか外部からの侵入者なのか判別できません。

コミュニティの確立性が希薄な環境では、人の目は多くても、

監視者として機能しないという事例です。

郊外型の大型ショッピングセンターのように、

不特定多数の人が大勢出入りするような空間でも、

人の目は多いものの、

それが監視者として機能することはほとんどありません。

お互いが偶然その場に居合わせただけの他人であり、

周囲の状況に関心を持たない環境では、

監視効果は極めて薄くなります。

防犯カメラは、設置してあるだけで犯罪の抑止効果が期待されますが、

たとえ防犯カメラがあったとしても、

カメラの映像を常に監視していられる状態でない限り、

犯罪を完全に防ぐことはできません。

追加プレゼント申請

2019年07月14日

人を取り巻く環境を考える②

最終的には、心の働きの脳内メカニズムについて述べていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える②

犯罪が起きやすい環境はあるのか

不特定多数の人間が密集して暮らす都市で、犯罪の発生を完全に防ぐことは極めて困難です。

しかし、犯罪が起きやすい環境とそうでない環境を明らかにすることはできます。

通常、犯罪を構成する要員としては

①潜在的犯罪者、

②潜在的被害者(標的・ターゲット)、

③監視者

の三つの要素が挙げられます。

たとえ潜在的犯罪者がいたとしても、

監視者、つまり人の目が多い環境では、

一般に犯罪は起こりにくいとされています。

この監視者には防犯パトロールや警備員、万引きGメン、防犯カメラなど、

監視を目的としている人やもののほかに、

地域コミュニティのあり方も含まれます。

では、都市の景観や構造などの、

街の作りに注目した時に、

犯罪の起きやすい環境というものはあるのでしょうか?

たとえ、先に述べた三つの要素が犯罪の起きにくい条件を満たしていたとしても、

犯罪が発生しやすい環境というものは確かに存在します。

たとえば、街灯が少なく薄暗い路地であれば、監視の目が届きにくくなります。

このような環境で、潜在的犯罪者と潜在的被害者が遭遇すれば、

犯罪は起こりやすくなるでしょう。

死角を作らないために、街灯を明るくしたり、

樹木の下枝や、高い壁などの遮蔽物を除去したり、

監視カメラをつけたりするのは、

監視の目を行き届きやすくして犯罪をおさえようとする取り組みです。

また、道路の構造で言えば、歩道と車道が分離されていないような直線の道路では、

ひったくり事件が発生しやすいという統計データもあります。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

人を取り巻く環境を考える②

犯罪が起きやすい環境はあるのか

不特定多数の人間が密集して暮らす都市で、犯罪の発生を完全に防ぐことは極めて困難です。

しかし、犯罪が起きやすい環境とそうでない環境を明らかにすることはできます。

通常、犯罪を構成する要員としては

①潜在的犯罪者、

②潜在的被害者(標的・ターゲット)、

③監視者

の三つの要素が挙げられます。

たとえ潜在的犯罪者がいたとしても、

監視者、つまり人の目が多い環境では、

一般に犯罪は起こりにくいとされています。

この監視者には防犯パトロールや警備員、万引きGメン、防犯カメラなど、

監視を目的としている人やもののほかに、

地域コミュニティのあり方も含まれます。

では、都市の景観や構造などの、

街の作りに注目した時に、

犯罪の起きやすい環境というものはあるのでしょうか?

たとえ、先に述べた三つの要素が犯罪の起きにくい条件を満たしていたとしても、

犯罪が発生しやすい環境というものは確かに存在します。

たとえば、街灯が少なく薄暗い路地であれば、監視の目が届きにくくなります。

このような環境で、潜在的犯罪者と潜在的被害者が遭遇すれば、

犯罪は起こりやすくなるでしょう。

死角を作らないために、街灯を明るくしたり、

樹木の下枝や、高い壁などの遮蔽物を除去したり、

監視カメラをつけたりするのは、

監視の目を行き届きやすくして犯罪をおさえようとする取り組みです。

また、道路の構造で言えば、歩道と車道が分離されていないような直線の道路では、

ひったくり事件が発生しやすいという統計データもあります。

追加プレゼント申請

2019年07月13日

日本は現在、国の借金はない!

脳科学、心理学、臨床医学分野で”脳”について書いてきました。

少し、生活のことについて書きます。

日本は現在、国の借金はない!

政府の借金と

家庭の借金とは異なることをよく理解されてください。

政府が出した国債が円建てである以上、不履行になることはありえません。

デフォルトになった韓国、ロシアなどは、自国通貨ではなかったからです。

あくまでも政府の借金の上限はGDPの何%までかで制限するべきで、

これが先進西洋諸国では普通の話です。

MMTで窮地に陥っているのは、

さんざん政府の借金は国の借金と、

国民や政治家をだましていた財務省官僚です

今は建設国債まで出動させて、

国の消費をあげる施策をしないと、

令和も日本だけが発展せず、3流国、ひいては発展途上国化してしまいます。

GDP=生産=収入=消費

はご存知だと思います。

今の日本はデフレであって、インフレはこの30年来ていません。

このままだと、必要なものが自国で生産供給する自力さえ失いかけている

崖っぷちだという現状は憂うばかりです。

消費がなく、生産能力過剰で、企業の利益は内部留保のみで、

先が見えない以上設備投資にも回されていません。

今までの引退した世代が残した財産で、

国の財政バランスは黒字ですが、

それも自国でものが作れ無くなったら輸入が増え、

その時こそが、国債発行に自国通貨ではできなくなる

悲惨な将来が予見される緊急事態になっていきているのです。

消費税は、消費することを罰する税金です。

駆け込み需要が発生しないくらい

今の多くの消費者の購買力は低下しています。

次の世代に、残す財産を

今こそ建設国債で作り上げるべきです。

政府が借金すれば、国民にお金が回るという正しい

”経済”政策が行われることを

なんとか周知徹底させる方法は無いものでしょうか?

少し、生活のことについて書きます。

日本は現在、国の借金はない!

政府の借金と

家庭の借金とは異なることをよく理解されてください。

政府が出した国債が円建てである以上、不履行になることはありえません。

デフォルトになった韓国、ロシアなどは、自国通貨ではなかったからです。

あくまでも政府の借金の上限はGDPの何%までかで制限するべきで、

これが先進西洋諸国では普通の話です。

MMTで窮地に陥っているのは、

さんざん政府の借金は国の借金と、

国民や政治家をだましていた財務省官僚です

今は建設国債まで出動させて、

国の消費をあげる施策をしないと、

令和も日本だけが発展せず、3流国、ひいては発展途上国化してしまいます。

GDP=生産=収入=消費

はご存知だと思います。

今の日本はデフレであって、インフレはこの30年来ていません。

このままだと、必要なものが自国で生産供給する自力さえ失いかけている

崖っぷちだという現状は憂うばかりです。

消費がなく、生産能力過剰で、企業の利益は内部留保のみで、

先が見えない以上設備投資にも回されていません。

今までの引退した世代が残した財産で、

国の財政バランスは黒字ですが、

それも自国でものが作れ無くなったら輸入が増え、

その時こそが、国債発行に自国通貨ではできなくなる

悲惨な将来が予見される緊急事態になっていきているのです。

消費税は、消費することを罰する税金です。

駆け込み需要が発生しないくらい

今の多くの消費者の購買力は低下しています。

次の世代に、残す財産を

今こそ建設国債で作り上げるべきです。

政府が借金すれば、国民にお金が回るという正しい

”経済”政策が行われることを

なんとか周知徹底させる方法は無いものでしょうか?

2019年07月12日

人を取り巻く環境を考える①

最終的には、心の働きの脳内メカニズムについて述べていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

序

「犯罪の起きにくい安全な街に住みたい」

など、誰にでも住んでみたい理想の街や地域というものがあるでしょう。

実は、住民の心の状態が、

その地域の環境に影響を及ぼすことがあるのです。

反対に、地域、家、自室といった環境が、

住人の心理に影響を与えることもあります。

人の心理と環境について研究する「環境心理学」を紹介します。

人を取り巻く環境を考える

人と環境との関係性を読み解き、暮らしやすい空間を作る

心理学の中に、「環境心理学」という分野があります。

私たちの行動や心理は、周辺の環境と相互に影響し合っています。

環境心理学では、私たちが日々直面する様々な社会問題や心の問題を解決するべく、

地域や住まいといった身近な環境をいかに変えていくのかを、

心理学的な側面から研究しており、現在大きな注目を集めています。

協力:小俣謙二 駿河台大学心理学部心理学科教授

環境心理学とは、人間の行動や心理と環境との相互作用を明らかにする学問です。

環境心理学では、人間と環境を一つのシステムとして捉えます。

環境とその環境の中で生活している人どうしは、

相互に関与し、影響を及ぼしあうとする考え方で、

「人間ー環境系」とも呼ばれています。

環境心理学は、心理学の研究分野の中では

比較的新しい学問分野で、

1960年代の終わり頃にアメリカで誕生しました。

1960年代になると様々な国で、急速な近代化と産業化の影響により、

人口が密集する都市環境において、

低所得者層が集まるスラムの形成や、

大気汚染などの公害問題、騒音など、様々な問題が表面化していました。

それに伴い、都市環境の悪化が、そこに暮らす人々の心理や行動に

どのような影響をもたらすのかに関心がもたれるようになりました。

都市空間を取り巻く、このような環境問題に対する心理学的なアプローチの一つとして、

環境心理学という学問分野が成立してきたのです。

環境心理学が扱う領域は非常に広いです。

ある場所や空間を人がどのように認知するかを研究する「環境認知」、

他者との関係に応じて距離をどのように調整するのかなどを研究する「社会的距離」、

「居住空間や都市環境の密集や騒音問題」などがあります。

他にも、犯罪が起こりやすい環境を分析することで防犯に役立てることができる「環境犯罪学」や、

災害時などのストレスの影響や、回復に影響する環境要因を研究する「回復環境」など

多岐にわたっています。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と環境

序

「犯罪の起きにくい安全な街に住みたい」

など、誰にでも住んでみたい理想の街や地域というものがあるでしょう。

実は、住民の心の状態が、

その地域の環境に影響を及ぼすことがあるのです。

反対に、地域、家、自室といった環境が、

住人の心理に影響を与えることもあります。

人の心理と環境について研究する「環境心理学」を紹介します。

人を取り巻く環境を考える

人と環境との関係性を読み解き、暮らしやすい空間を作る

心理学の中に、「環境心理学」という分野があります。

私たちの行動や心理は、周辺の環境と相互に影響し合っています。

環境心理学では、私たちが日々直面する様々な社会問題や心の問題を解決するべく、

地域や住まいといった身近な環境をいかに変えていくのかを、

心理学的な側面から研究しており、現在大きな注目を集めています。

協力:小俣謙二 駿河台大学心理学部心理学科教授

環境心理学とは、人間の行動や心理と環境との相互作用を明らかにする学問です。

環境心理学では、人間と環境を一つのシステムとして捉えます。

環境とその環境の中で生活している人どうしは、

相互に関与し、影響を及ぼしあうとする考え方で、

「人間ー環境系」とも呼ばれています。

環境心理学は、心理学の研究分野の中では

比較的新しい学問分野で、

1960年代の終わり頃にアメリカで誕生しました。

1960年代になると様々な国で、急速な近代化と産業化の影響により、

人口が密集する都市環境において、

低所得者層が集まるスラムの形成や、

大気汚染などの公害問題、騒音など、様々な問題が表面化していました。

それに伴い、都市環境の悪化が、そこに暮らす人々の心理や行動に

どのような影響をもたらすのかに関心がもたれるようになりました。

都市空間を取り巻く、このような環境問題に対する心理学的なアプローチの一つとして、

環境心理学という学問分野が成立してきたのです。

環境心理学が扱う領域は非常に広いです。

ある場所や空間を人がどのように認知するかを研究する「環境認知」、

他者との関係に応じて距離をどのように調整するのかなどを研究する「社会的距離」、

「居住空間や都市環境の密集や騒音問題」などがあります。

他にも、犯罪が起こりやすい環境を分析することで防犯に役立てることができる「環境犯罪学」や、

災害時などのストレスの影響や、回復に影響する環境要因を研究する「回復環境」など

多岐にわたっています。

2019年07月11日

自殺

最終的には、心の働きの脳内メカニズムについて述べていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と治療

自殺

見通し、孤独感、経済状況に注意

平成29(2017)年度の自殺者数は2万1681人、

そのうつ、うつ病が原因で自殺した人は4278人に登ると言われています。

この統計が示すように、自殺をする人はうつ病を発症していることが多いです。

特に、治療をして元気になりたての頃に自殺をする人が多いといいます。

「また、将来の見通しが全く持てないと判断している人、

強い孤独を感じている人、

そして失業中など困窮している人は

自殺をするリスクが高いと言われています」(松浦准教授)。

このためカウンセラーは、うつ病患者をみるときには、

このような状況が重なっていないか気をつけていきます。

松浦准教授によると、クライアントに自殺の危険を感じたら、

「次もお話を聞かせて欲しい」とカンセリングの約束を強調したり、

福祉施設や就労支援機関との連携を図り必要な生活支援を提供するなど、

クライアントの置かれた状況をみながら、

カウンセリング以外のことでも

必要なサポートを行ったりするそうです。

こうした対応は、「あなたは一人ではない」という

メッセージを送ることにもつながります。

自殺者を出さないように気をつけることも大事ですが、

自殺者が出た場合、

残された人たちの心の支援も重要になります。

自殺を決心している人というのは、

すでに腹をくくってサッパリしてしまっているので、

見た目は元気そうに見えます。

このため、秋の人は自殺の危険に気づきにくいです。

しかし、

「あの時自分が気づいていれば自殺を防げたかもしれないのに、

なぜ気づいてあげられなかったんだろう」

と自分を責めて、心を病んでしまう人もいます。

自殺をなくすために社会全体で取り組むこととして、

松浦准教授は相談窓口に関する情報を広く発信し、

困った時に相談しやすい環境を整えることをあげます。

うつ病をはじめ精神疾患を抱える患者は家族や友達に気を使い、

相談せず一人で悩みを抱え込むことが多々あります。

また、病院は敷居が高いと思う人も多くいます。

そのため、各種電話相談やメール相談など、

相談のきっかけとしてアクセスしやすい窓口を広く周知することが重要だといいます。

「また、一人一人が周りの人たちに関心を持つということも大事です。

気の利いたアドバイスや励ましをしようとしなくても、

ただ話を聞いてあげるだけで、悩んでいる人には救いになるのです」(松浦准教授)。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と治療

自殺

見通し、孤独感、経済状況に注意

平成29(2017)年度の自殺者数は2万1681人、

そのうつ、うつ病が原因で自殺した人は4278人に登ると言われています。

この統計が示すように、自殺をする人はうつ病を発症していることが多いです。

特に、治療をして元気になりたての頃に自殺をする人が多いといいます。

「また、将来の見通しが全く持てないと判断している人、

強い孤独を感じている人、

そして失業中など困窮している人は

自殺をするリスクが高いと言われています」(松浦准教授)。

このためカウンセラーは、うつ病患者をみるときには、

このような状況が重なっていないか気をつけていきます。

松浦准教授によると、クライアントに自殺の危険を感じたら、

「次もお話を聞かせて欲しい」とカンセリングの約束を強調したり、

福祉施設や就労支援機関との連携を図り必要な生活支援を提供するなど、

クライアントの置かれた状況をみながら、

カウンセリング以外のことでも

必要なサポートを行ったりするそうです。

こうした対応は、「あなたは一人ではない」という

メッセージを送ることにもつながります。

自殺者を出さないように気をつけることも大事ですが、

自殺者が出た場合、

残された人たちの心の支援も重要になります。

自殺を決心している人というのは、

すでに腹をくくってサッパリしてしまっているので、

見た目は元気そうに見えます。

このため、秋の人は自殺の危険に気づきにくいです。

しかし、

「あの時自分が気づいていれば自殺を防げたかもしれないのに、

なぜ気づいてあげられなかったんだろう」

と自分を責めて、心を病んでしまう人もいます。

自殺をなくすために社会全体で取り組むこととして、

松浦准教授は相談窓口に関する情報を広く発信し、

困った時に相談しやすい環境を整えることをあげます。

うつ病をはじめ精神疾患を抱える患者は家族や友達に気を使い、

相談せず一人で悩みを抱え込むことが多々あります。

また、病院は敷居が高いと思う人も多くいます。

そのため、各種電話相談やメール相談など、

相談のきっかけとしてアクセスしやすい窓口を広く周知することが重要だといいます。

「また、一人一人が周りの人たちに関心を持つということも大事です。

気の利いたアドバイスや励ましをしようとしなくても、

ただ話を聞いてあげるだけで、悩んでいる人には救いになるのです」(松浦准教授)。

追加プレゼント申請

2019年07月10日

不安症・強迫症②

最終的には、心の働きの脳内メカニズムについて述べていきます。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と治療

不安症・強迫症②

不安や恐怖をあえて避けない治療

では、不安症や強迫症では、

どのような治療法が使われているのでしょうか?

これに対し、松浦准教授は、

「患者の不安や恐怖を取り除くという治療法は有効ではありません」

と話します。

現在使われている主な治療法の一つが、

「森田療法」

と呼ばれているもので、

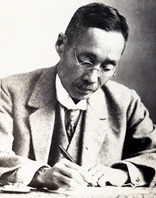

1919年、日本の精神科医である

森田正馬(もりた まさたけ)が開発した方法です。

不安症や強迫症にかかる人は、

注意や関心が自分に生じている不安や恐怖に抜いてしまいがちです。

この不安や恐怖の感情はそのまま置いておいてもらい、

症状のためにできないと思っていた

日常の作業や行動を無理のない範囲から

取り組んでもらいます。

こうすることで、それまで自分に向いていた注意、関心を

外に向けてもらうというのが、

森田療法です。

不安や恐怖を取り除こうとすると、

そこに注意が向いてしまい、かえって逆効果になってしまうからです。

また、「不安症、恐怖症の人は不安や恐怖を感じることを悪いことだ

と思っているので、そうではないというメッセージを送ることも大事です」

(松浦准教授)。

例えば、外出したらパニック発作を起こすのではないかと

不安に思って外出できない患者には、

「本当は外出が大好きだからこそ、外出すると緊張してしまうんだよ」

とか、

社交恐怖症に人には

「人に認められたいと思うからこそ、人前に出ると緊張してしまうんだよ」

と言ってあげるのです。

そうすると、患者は不安や恐怖が自分の健康な欲求から生じているのだと思えます。

そのことによって、自己否定感が和らぎ、

それらの感情を受け止めることができるようになるといいます。

また、もう一つの主な治療法に、

「暴露療法」というものがあります。

これは、患者が不安や恐怖を感じる物事に、

段階的に少しずつ触れさせるという治療法です。

「不安や恐怖は完全に取り除けるものではなく、

自然に備わっている感情でもあるので、

それらの感情に慣れてもらうのです。

患者は不安や恐怖の対象を避けて生活するので、

なかなか慣れることができません。

そこであえて触れてもらうように促します」

と松浦准教授は話します。

不安や恐怖という感情はあっても、それを抱えることに慣れてきて、

それまで避けていたものを避けずに生活できるようになるというのです。

ニュートン別冊ゼロからわかる心理学 知れば知るほど面白い!心と行動の科学 から

監修 横田正夫 2019年3月5日発行 ニュートンプレス

心理学と治療

不安症・強迫症②

不安や恐怖をあえて避けない治療

では、不安症や強迫症では、

どのような治療法が使われているのでしょうか?

これに対し、松浦准教授は、

「患者の不安や恐怖を取り除くという治療法は有効ではありません」

と話します。

現在使われている主な治療法の一つが、

「森田療法」

と呼ばれているもので、

1919年、日本の精神科医である

森田正馬(もりた まさたけ)が開発した方法です。

不安症や強迫症にかかる人は、

注意や関心が自分に生じている不安や恐怖に抜いてしまいがちです。

この不安や恐怖の感情はそのまま置いておいてもらい、

症状のためにできないと思っていた

日常の作業や行動を無理のない範囲から

取り組んでもらいます。

こうすることで、それまで自分に向いていた注意、関心を

外に向けてもらうというのが、

森田療法です。

不安や恐怖を取り除こうとすると、

そこに注意が向いてしまい、かえって逆効果になってしまうからです。

また、「不安症、恐怖症の人は不安や恐怖を感じることを悪いことだ

と思っているので、そうではないというメッセージを送ることも大事です」

(松浦准教授)。

例えば、外出したらパニック発作を起こすのではないかと

不安に思って外出できない患者には、

「本当は外出が大好きだからこそ、外出すると緊張してしまうんだよ」

とか、

社交恐怖症に人には

「人に認められたいと思うからこそ、人前に出ると緊張してしまうんだよ」

と言ってあげるのです。

そうすると、患者は不安や恐怖が自分の健康な欲求から生じているのだと思えます。

そのことによって、自己否定感が和らぎ、

それらの感情を受け止めることができるようになるといいます。

また、もう一つの主な治療法に、

「暴露療法」というものがあります。

これは、患者が不安や恐怖を感じる物事に、

段階的に少しずつ触れさせるという治療法です。

「不安や恐怖は完全に取り除けるものではなく、

自然に備わっている感情でもあるので、

それらの感情に慣れてもらうのです。

患者は不安や恐怖の対象を避けて生活するので、

なかなか慣れることができません。

そこであえて触れてもらうように促します」

と松浦准教授は話します。

不安や恐怖という感情はあっても、それを抱えることに慣れてきて、

それまで避けていたものを避けずに生活できるようになるというのです。