2012年11月23日

遺跡の発掘(2)

発掘現場の調査区域は長辺約50m、幅5~7mのすこし歪な長方形の形をしています。

手作業で発掘に掛かる前に重機によって、田んぼの土と洪水で堆積した余計な土が除かれ、

地表面から約70cmぐらい掘り下げて、全体を平らにした状態から、発掘作業が始まりました。

大きなスコップと三徳ジョレンによってどんどん掘り下げてゆき、現在は全体的に地表面から、

1m少々の深さまで掘り進んでいます。

ちょうど水の無いプールの中にいるような状態です。

いろいろ遺物も見つかっています。

それについては御紹介できませんので、

また、前回の現地説明会よりご紹介させて頂きます。

この遺跡は四国の東側に位置する山村で、比較的、海にも近い距離にあるので水路を通じて、

関西方面とも連絡が取れる場所です。

古文献によると中世当時はこの地域一帯が天皇家の直轄地であったそうで、

豊富な森林資源が水路を通じて、都に運搬され、建築材料として使われたとされています。

遺跡は以前紹介させて頂いた、旧堤防のすぐ内側に位置し、河に隣接していることから、

この場所は伐採された木材運搬の拠点であると同時に、

村落の中心的な機能を果たしていた可能性も考えられるそうです。

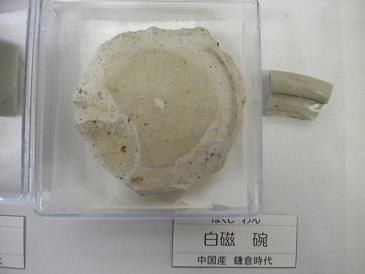

写真は前回の発掘で出土した白磁の器の底の部分です。

このように、現地では作られていない、中国製の白磁や関西方面で作られた瓦器椀などが

出土するのは、都との強い繋がりがあったことの証だと考えられるそうです。

そこから想像されるのが、村人或いは役人が都に材木を運搬、或いは都での労役などに就き、

役を終え帰る際に手みやげ、または報酬のような形でこれらの文物を持ち帰ったことが考えられるようです。

掘り下げられた当時の平面に立って、中世の人々の暮らしぶりを想像すると、

作業の疲れもしばし忘れることができます。

また、ご紹介させて頂きます。

手作業で発掘に掛かる前に重機によって、田んぼの土と洪水で堆積した余計な土が除かれ、

地表面から約70cmぐらい掘り下げて、全体を平らにした状態から、発掘作業が始まりました。

大きなスコップと三徳ジョレンによってどんどん掘り下げてゆき、現在は全体的に地表面から、

1m少々の深さまで掘り進んでいます。

ちょうど水の無いプールの中にいるような状態です。

いろいろ遺物も見つかっています。

それについては御紹介できませんので、

また、前回の現地説明会よりご紹介させて頂きます。

この遺跡は四国の東側に位置する山村で、比較的、海にも近い距離にあるので水路を通じて、

関西方面とも連絡が取れる場所です。

古文献によると中世当時はこの地域一帯が天皇家の直轄地であったそうで、

豊富な森林資源が水路を通じて、都に運搬され、建築材料として使われたとされています。

遺跡は以前紹介させて頂いた、旧堤防のすぐ内側に位置し、河に隣接していることから、

この場所は伐採された木材運搬の拠点であると同時に、

村落の中心的な機能を果たしていた可能性も考えられるそうです。

写真は前回の発掘で出土した白磁の器の底の部分です。

このように、現地では作られていない、中国製の白磁や関西方面で作られた瓦器椀などが

出土するのは、都との強い繋がりがあったことの証だと考えられるそうです。

そこから想像されるのが、村人或いは役人が都に材木を運搬、或いは都での労役などに就き、

役を終え帰る際に手みやげ、または報酬のような形でこれらの文物を持ち帰ったことが考えられるようです。

掘り下げられた当時の平面に立って、中世の人々の暮らしぶりを想像すると、

作業の疲れもしばし忘れることができます。

また、ご紹介させて頂きます。