CG関係最新記事

2017年02月02日

SubstanceDesignerでのHeight/Displacementの調整方法

SubstanceDesignerどのheightMapについていろいろ質問が来たので今日はHeight/Displacementの調整方法について解説します。映像業界の方だとHeightマップという言葉をあまり使わないのでややこしいですがHeight=Displacementと考えてもらっていいと思います。SD上で実際モデルが変異して凹凸が表示されます。

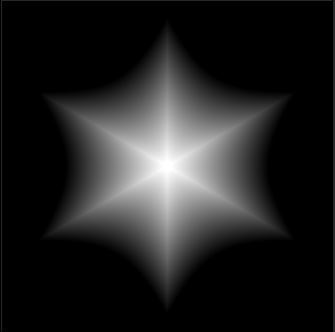

まずheightに使いたいMapを用意します。

polygonノードを作って

sidesを6、scaleを0.9、curveを-1、gradientを0.96にします。

この画像に対してnormalノードでnormal情報を作りintensityを5にしてoutputに繋げるとこんな結果になります。

normalで形のシルエットはしっかりでますが所詮は平面ですね。

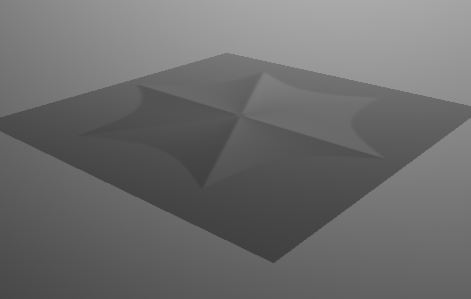

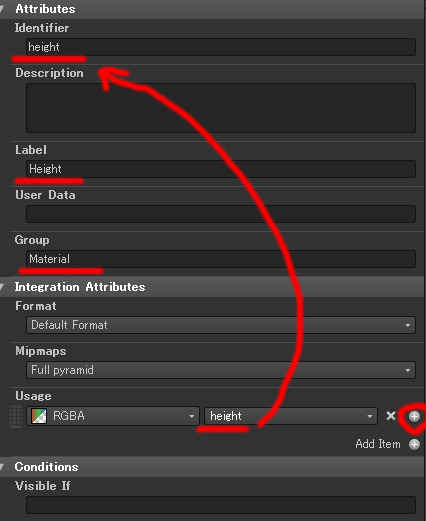

ここからHeightを使ってこの平面を立体的にしていきます。まずはheightMapのoutput先を作ってやる必要があるのでoutputノードを作成して(他のoutputノードをコピーしても構いません。)Usageの+ボタンからチャンネルを作成してtemplateからheightを選びます。あとはIdentifierにUsageのチャンネル名をコピペしてLabel(GUI上の表示名)とGroup名(他のoutputノードと合わせてください)を以下のように入力してください。

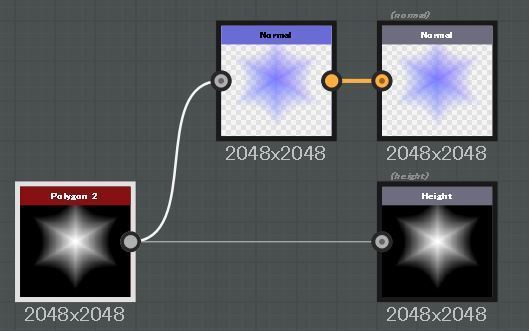

outputノードができたので最初に作成したpolygonノードをheightに差し込んでやります。ノードグラフはこんな感じです。

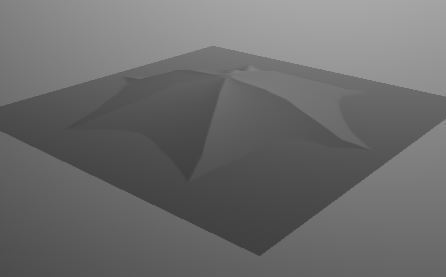

3Dviewを見るとなんかちょっくら山ができました。結果が反映しにくいときはexploerからmaterialを3Dviewにドラッグ&ドロップしてください。

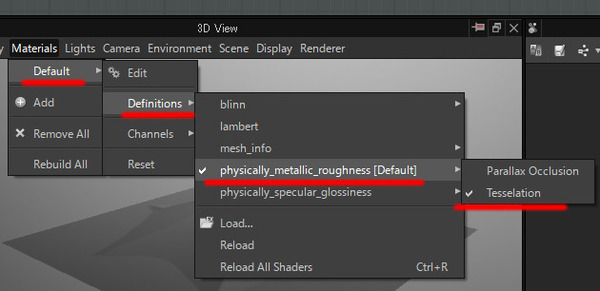

こっから更に最適化していきます。3Dviewのメニューから↓のように進んでtesselationという項目を選んでください。

これを指定してあげることでMaterialEditのところでTesselationの調整ができるようになります。(最初からいれておいてほしいですね。。これ・・) 3DviewのメニューからMaterial/Default/Editと進んでください。

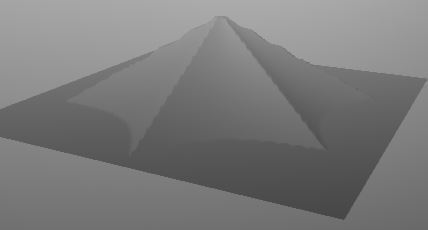

↓の画面が出てきます。TesselationFactorはメッシュの割で、大きくすればdisplacementをかけた際の滑らかさが上がります。scaleは単純なdisplacementのグローバルな大きさです。

これできれいな凹凸ができました。

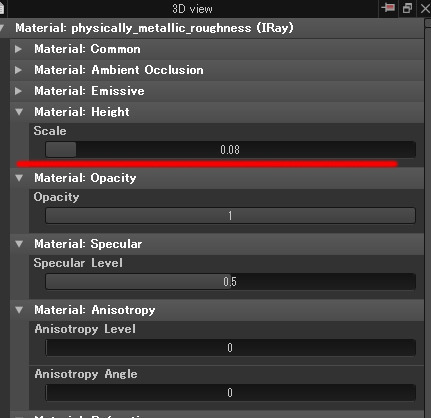

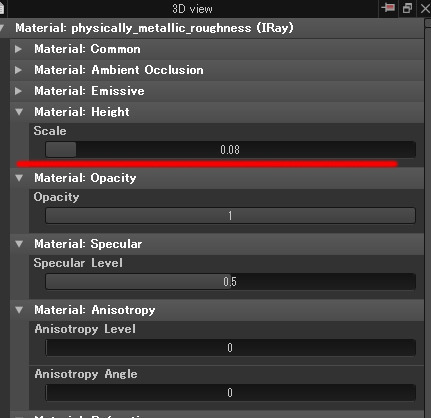

Irayで同じことをする場合にはrendererをIrayに変更した後3DviewのメニューからMaterial/Default/Editから↓のところの値を調整してあげます。これがdisplacementの量になります。

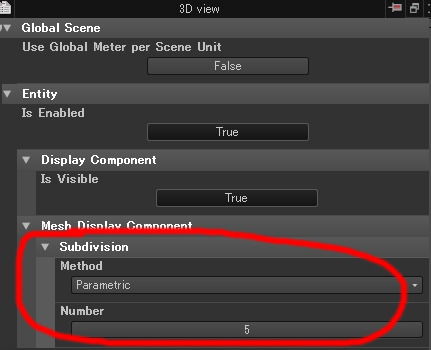

そして次に、3DviewのメニューからScene/Editを開いて赤枠のsubdivisionをONにして増やしてあげることでOpenGLよりきれいなdisplacementがでます。

このあたりは重要なので必ず覚えておいてくださいね。

まずheightに使いたいMapを用意します。

polygonノードを作って

sidesを6、scaleを0.9、curveを-1、gradientを0.96にします。

この画像に対してnormalノードでnormal情報を作りintensityを5にしてoutputに繋げるとこんな結果になります。

normalで形のシルエットはしっかりでますが所詮は平面ですね。

ここからHeightを使ってこの平面を立体的にしていきます。まずはheightMapのoutput先を作ってやる必要があるのでoutputノードを作成して(他のoutputノードをコピーしても構いません。)Usageの+ボタンからチャンネルを作成してtemplateからheightを選びます。あとはIdentifierにUsageのチャンネル名をコピペしてLabel(GUI上の表示名)とGroup名(他のoutputノードと合わせてください)を以下のように入力してください。

outputノードができたので最初に作成したpolygonノードをheightに差し込んでやります。ノードグラフはこんな感じです。

3Dviewを見るとなんかちょっくら山ができました。結果が反映しにくいときはexploerからmaterialを3Dviewにドラッグ&ドロップしてください。

こっから更に最適化していきます。3Dviewのメニューから↓のように進んでtesselationという項目を選んでください。

これを指定してあげることでMaterialEditのところでTesselationの調整ができるようになります。(最初からいれておいてほしいですね。。これ・・) 3DviewのメニューからMaterial/Default/Editと進んでください。

↓の画面が出てきます。TesselationFactorはメッシュの割で、大きくすればdisplacementをかけた際の滑らかさが上がります。scaleは単純なdisplacementのグローバルな大きさです。

これできれいな凹凸ができました。

Irayで同じことをする場合にはrendererをIrayに変更した後3DviewのメニューからMaterial/Default/Editから↓のところの値を調整してあげます。これがdisplacementの量になります。

そして次に、3DviewのメニューからScene/Editを開いて赤枠のsubdivisionをONにして増やしてあげることでOpenGLよりきれいなdisplacementがでます。

このあたりは重要なので必ず覚えておいてくださいね。

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/5767201

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック