2019年06月25日

映画「革命児サパタ」メキシコ革命の英雄を描く

「革命児サパタ」(Viva Zapata!) 1952年アメリカ

監督エリア・カザン

脚本ジョン・スタインベック

撮影ジョー・マクドナルド

音楽アレックス・ノース

〈キャスト〉

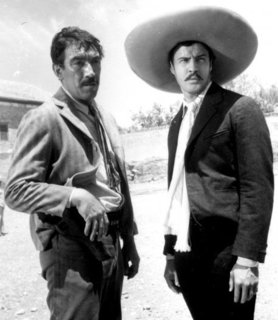

マーロン・ブランド アンソニー・クイン

ジョセフ・ワイズマン

カンヌ国際映画祭主演男優賞(マーロン・ブランド)

第25回アカデミー賞助演男優賞受賞(アンソニー・クイン)

20世紀初頭のメキシコ。

ポルフィリオ・ディアス大統領による独裁政権のもと、地主と農民との間に土地問題にからむ地主への不満が持ち上がり、農民たちはディアス大統領に直訴に及ぶことになります。

地主との問題は裁判に訴えろと言う大統領の言葉に、農民たちは納得して引き上げようとしますが、一人だけ、その場を去ろうとしない若者がいました。

「裁判をして、一度でも農民が地主に勝ったことがあるか」

と若者は言います。

続けて言うだけのことを言うと、若者はその場を立ち去ろうとしますが、大統領は彼を呼び止め、「お前の名前は?」と訊きます。

若者は答えます。「サパタ。エミリアーノ・サパタ」

農民たちの名簿の中にサパタの名前を見つけた大統領は、彼の名前を黒丸で囲みます。

映画冒頭のこのシーンは、後にサパタが権力の座についたときに社会的立場における自己矛盾の伏線として重要な意味を持つのですが、それは後のお話し。

★★★★★

パンチョ・ヴィリャと共にメキシコ革命の風雲児としてその名を馳せたエミリアーノ・サパタ。

映画は、革命の発端と、後にディアス大統領の辞任とともに革命の英雄となったサパタの姿を生き生きと追いながら、失意に沈み、裏切りの中で暗殺されるサパタの半生を、マーロン・ブランド、アンソニー・クインなどの名優たちの熱演によって描いてゆきます。

メキシコ革命は、フランス革命などもそうであるように様々な勢力が台頭して成し遂げられてゆきます。

ディアス大統領の圧政と、ディアスと対立するフランシスコ・マデロのアメリカへの亡命。革命の立役者でもあったマデロとサパタの確執。また、大統領となったマデロを殺し、勢力を広げる反革命の旗手ビクトリアーノ・ウエルタ将軍。

ウエルタ政権を打倒するために樹立された様々な革命軍と、その集合体である護憲革命軍。

護憲革命軍北部師団を率いるフランシスコ・ヴィリャ(パンチョ・ヴィリャ)。

護憲革命軍の指導的立場であり、後にヴィリャやサパタと対立することになるベヌスティアーノ・カランサ。

しかし、映画「革命児サパタ」はメキシコ革命を詳しく知らなくても分かり易い内容になっています。

脚本を担当したのがノーベル文学賞作家ジョン・スタインベック。

「怒りの葡萄」「二十日鼠と人間」「エデンの東」など、人間の内面に深く踏み込んだ作風は「革命児サパタ」でも十分に発揮されていて、貧しさと栄光、愛と裏切り、報われることのない流血からの反抗といった、スタインベック調の生き生きとした人間ドラマが展開されていきます。

★★★★★

監督は「欲望という名の電車」の名匠エリア・カザン。

カザンというと、どうしてもハリウッドの赤狩りにともなう政治的背景が取りざたされてしまいますし、1998年に行われたアカデミー賞の授賞式で、映画界に対する長年の功労として「名誉賞」が与えられたとき、大勢の拍手の中で、一部からはブーイングが起き、ニック・ノルティ、エド・ハリスなどは憮然とした表情のまま、表彰を受けるカザンを見つめていたのがとても印象に残っています。

そういうこともありますが、「革命児サパタ」そのものは優れた映画だと思いますし、マーロン・ブランドはもちろん、サパタの兄ユーフェミオを演じ、助演男優賞を受賞したアンソニー・クインの粗野で豪快な役回り、戦い続けながらも報われることのない不遇の地位から革命の意義を見失い、弟であるサパタとの確執の芽を宿しながら殺されてしまう悲劇の男ユーフェミオは、最も人間くさい人間の典型であり、「革命児サパタ」の中で強烈な印象を残しました。

強烈な印象ということでは、反ディアス大統領派の勢力の中を小賢しく立ち回り、最後にはサパタを裏切ってしまうフェルナンド・アギーレを演じたジョセフ・ワイズマン。

「007/ドクター・ノオ」(1962年)では、悪役ノオ博士を演じて強烈な印象を残し、ドクター・ノオのイメージは1973年の「燃えよドラゴン」の悪役ミスター・ハンにそのまま受け継がれています。

ただ、映画としてはフェルナンド・アギーレの人間像がイマイチ分かりづらかったのが難点ですが、終盤のサパタ暗殺の場面は「俺たちに明日はない」(1968年)のラストにつながる壮絶なシーンでした。

しかし悲惨な結果として終わるのではなく、サパタの愛馬が山へ逃げかえり、英雄となったサパタが白馬の印象として人々の記憶に残ることを暗示したラストは秀逸でした。

追記

貧しい農民出身で文盲として描かれたエミリアーノ・サパタですが、実際には裕福な農場所有者の息子で、ブルジョア的エリートでもあったようですから当然ながら文盲ではなかったはず。

貧しい文盲としたのは、革命を成し遂げる原動力は下層に生きる農民階級であることを強調しようとしたのか、貧しい農民の中から生まれた英雄として親しみやすさを出そうとしたのか。

いずれにしても、文盲であることで、雲の上の英雄というよりは、民衆を代表する英雄として好感が持てたのはたしかです。

監督エリア・カザン

脚本ジョン・スタインベック

撮影ジョー・マクドナルド

音楽アレックス・ノース

〈キャスト〉

マーロン・ブランド アンソニー・クイン

ジョセフ・ワイズマン

カンヌ国際映画祭主演男優賞(マーロン・ブランド)

第25回アカデミー賞助演男優賞受賞(アンソニー・クイン)

20世紀初頭のメキシコ。

ポルフィリオ・ディアス大統領による独裁政権のもと、地主と農民との間に土地問題にからむ地主への不満が持ち上がり、農民たちはディアス大統領に直訴に及ぶことになります。

地主との問題は裁判に訴えろと言う大統領の言葉に、農民たちは納得して引き上げようとしますが、一人だけ、その場を去ろうとしない若者がいました。

「裁判をして、一度でも農民が地主に勝ったことがあるか」

と若者は言います。

続けて言うだけのことを言うと、若者はその場を立ち去ろうとしますが、大統領は彼を呼び止め、「お前の名前は?」と訊きます。

若者は答えます。「サパタ。エミリアーノ・サパタ」

農民たちの名簿の中にサパタの名前を見つけた大統領は、彼の名前を黒丸で囲みます。

映画冒頭のこのシーンは、後にサパタが権力の座についたときに社会的立場における自己矛盾の伏線として重要な意味を持つのですが、それは後のお話し。

★★★★★

パンチョ・ヴィリャと共にメキシコ革命の風雲児としてその名を馳せたエミリアーノ・サパタ。

映画は、革命の発端と、後にディアス大統領の辞任とともに革命の英雄となったサパタの姿を生き生きと追いながら、失意に沈み、裏切りの中で暗殺されるサパタの半生を、マーロン・ブランド、アンソニー・クインなどの名優たちの熱演によって描いてゆきます。

メキシコ革命は、フランス革命などもそうであるように様々な勢力が台頭して成し遂げられてゆきます。

ディアス大統領の圧政と、ディアスと対立するフランシスコ・マデロのアメリカへの亡命。革命の立役者でもあったマデロとサパタの確執。また、大統領となったマデロを殺し、勢力を広げる反革命の旗手ビクトリアーノ・ウエルタ将軍。

ウエルタ政権を打倒するために樹立された様々な革命軍と、その集合体である護憲革命軍。

護憲革命軍北部師団を率いるフランシスコ・ヴィリャ(パンチョ・ヴィリャ)。

護憲革命軍の指導的立場であり、後にヴィリャやサパタと対立することになるベヌスティアーノ・カランサ。

しかし、映画「革命児サパタ」はメキシコ革命を詳しく知らなくても分かり易い内容になっています。

脚本を担当したのがノーベル文学賞作家ジョン・スタインベック。

「怒りの葡萄」「二十日鼠と人間」「エデンの東」など、人間の内面に深く踏み込んだ作風は「革命児サパタ」でも十分に発揮されていて、貧しさと栄光、愛と裏切り、報われることのない流血からの反抗といった、スタインベック調の生き生きとした人間ドラマが展開されていきます。

★★★★★

監督は「欲望という名の電車」の名匠エリア・カザン。

カザンというと、どうしてもハリウッドの赤狩りにともなう政治的背景が取りざたされてしまいますし、1998年に行われたアカデミー賞の授賞式で、映画界に対する長年の功労として「名誉賞」が与えられたとき、大勢の拍手の中で、一部からはブーイングが起き、ニック・ノルティ、エド・ハリスなどは憮然とした表情のまま、表彰を受けるカザンを見つめていたのがとても印象に残っています。

そういうこともありますが、「革命児サパタ」そのものは優れた映画だと思いますし、マーロン・ブランドはもちろん、サパタの兄ユーフェミオを演じ、助演男優賞を受賞したアンソニー・クインの粗野で豪快な役回り、戦い続けながらも報われることのない不遇の地位から革命の意義を見失い、弟であるサパタとの確執の芽を宿しながら殺されてしまう悲劇の男ユーフェミオは、最も人間くさい人間の典型であり、「革命児サパタ」の中で強烈な印象を残しました。

強烈な印象ということでは、反ディアス大統領派の勢力の中を小賢しく立ち回り、最後にはサパタを裏切ってしまうフェルナンド・アギーレを演じたジョセフ・ワイズマン。

「007/ドクター・ノオ」(1962年)では、悪役ノオ博士を演じて強烈な印象を残し、ドクター・ノオのイメージは1973年の「燃えよドラゴン」の悪役ミスター・ハンにそのまま受け継がれています。

ただ、映画としてはフェルナンド・アギーレの人間像がイマイチ分かりづらかったのが難点ですが、終盤のサパタ暗殺の場面は「俺たちに明日はない」(1968年)のラストにつながる壮絶なシーンでした。

しかし悲惨な結果として終わるのではなく、サパタの愛馬が山へ逃げかえり、英雄となったサパタが白馬の印象として人々の記憶に残ることを暗示したラストは秀逸でした。

追記

貧しい農民出身で文盲として描かれたエミリアーノ・サパタですが、実際には裕福な農場所有者の息子で、ブルジョア的エリートでもあったようですから当然ながら文盲ではなかったはず。

貧しい文盲としたのは、革命を成し遂げる原動力は下層に生きる農民階級であることを強調しようとしたのか、貧しい農民の中から生まれた英雄として親しみやすさを出そうとしたのか。

いずれにしても、文盲であることで、雲の上の英雄というよりは、民衆を代表する英雄として好感が持てたのはたしかです。

【このカテゴリーの最新記事】

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/8919721

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック