2023年08月27日

謎の聖徳太子の時代を「隋書倭国伝」から読み解いてみよう!!

聖徳太子といえば、日本人にとって1番有名な歴史上の人物ではないでしょうか。

それなのに実際は謎が多すぎる人物でもありますね。

歴史の授業でも習うほどの人物なのに本当のところ正体がわかっていません。

また、学校で教えられた歴史自体が真実とはかけ離れているかもしれません。

日本の歴史は「日本書紀」などをもとにして編纂されています。

しかし、この日本書紀自体も真実を描いているのかは疑問でもあります。

歴史は時代に都合がよいように書き換えているものが多いからです。

長い歴史の中で本当の真実をには、いろんな角度から見たその時代の書物を読み比べてみるのが1番真実に近寄っていくのではないかと思います。

日本書紀に書かれた日本の歴史、それとは別に他国の人物が書いた日本の様子を読み比べえてみると、そこに真実が浮かび上がってくるかもしれません。

そこで、今回は現在の中国が隋という時代だったころの日本を様子を語っている「随所倭国伝」を読んでみましょう。

学校の歴史でも習う「遣隋使」は知っていますよね。

日本から現在の中国が隋の時代に使者を送った者たちを遣隋使と呼びます。

唐の時代だったころに送った使いは「遣唐使」と呼びますが、どちらも今の中国のことをさしています。

中国は日本のような同じ民族がずっと統治していた国ではなく、民族が多種多様いる大陸の中で、争いに勝った民族がその都度その土地を統治するので、時代ごとに歴史が異なるのです。

日本の飛鳥時代、鎌倉時代という流れとは少し異なり、別の民族が統治をするため、負けた民族はことごとく殺されるか、追い出されるかしているので、同じ国の歴史とは異なるのが中国の歴史になります。

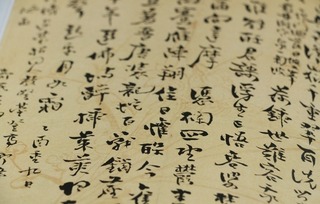

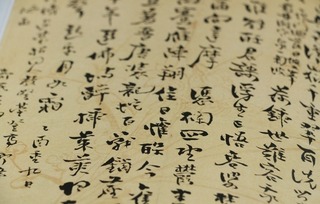

その中国が「隋」という時代の正史を「隋書」といいます。

隋書は二十四史ぼ一つで、第十三番目にあたります。

唐の時代に魏徴と長孫無忌らが変遷したといわれています。

この中の「東夷伝」の箇所に日本の様子が描かれているものがあります。

隋の時代といえば聖徳太子のいた時代ということになりますね。

そのままの文章を書いても意味が分からないので現代語訳のほうで読んでみますね。

【隋書倭国伝~卑弥呼まで】

倭国は百済、新羅の東南、水陸三千里の大海の中にあり、山の多い島に移住している。

百済、新羅とは現在の朝鮮半島にあった国です。

三千里とは、現在でいえば1178.819kmにあたります。

魏の時代に、通訳を介して中国と交流したのは三十余国で、皆、自ら王を称していた。

当時の日本は王が存在する国が三十以上存在したということになります。

それぞれの国を統治していたものは、自分を王と名乗っていたということです。

夷人は里数を知らない。ただ日をもって計算している。

中国では距離を表す「里」というものが存在していたが、倭国にはそのようなものがなく、距離はかかる日数で表していたということです。

その国境は東西は五ヶ月行、南北は三ヶ月行でそれぞれ海に至る。

日本の大陸の大きさを表しています。

地勢は東が高く西が低い。蛇蘼推(やびたい)を都にする。すなわち、魏のいうところの邪馬臺(やばたい)である。昔は、楽浪郡堺及び、帯方郡から1万2千里離れていて、會稽(かいけい)群の東にあり、儋耳(たんじ)と相近し。

この蛇蘼推(やびだい)・邪馬臺(やばたい)とは、邪馬台国のことかと思われるが、どうやらヤマトのことで、当時の日本の都はヤマトであったとなります。

地理的なものを細かく紹介しているようです。当時の場所の名前に里を使い、場所の位置を書いてありますね。

漢の光武帝のときに、使者を派遣して入朝し、大夫を自称した。

安帝のときにも使いを遣わし、朝貢している。この国を「倭奴国」と言った。

光武帝のときの漢は現在の後漢の時代にあたります。この時に日本が使者を派遣したことが書かれています。

日本に対していろんな読み方や書き方をしているので、当時の中国側では日本に対する統一した漢字や読み方、呼び方がなかったのではないかと推測されますね。

相手にするほどの大きな国というわけではなかったのでしょう。

安定のころにも使いが来たことが書いてあるが、こちらと倭奴国は別物であるという見解もある。

中国からしたらどこの国から朝貢されたことも大して重要ではなく、日本のどこかの王が朝貢したぐらいのものであったのでしょう。

桓帝と霊帝の時代の間、その国は大きく乱れ、互いに攻撃しあい、長い間、主導者がいなかった。

卑弥呼という名の女性がいて、鬼道でうまく衆を惑わした。国人は共立して王にした。

弟があり、卑弥を助けて国を治めていた。その王には侍女千人がいる。その顔を見たものはほとんどいない。

ただ男子二人がいて、王に飲食を供給して、言葉を通して伝えている。

その王には宮室や僂観、城柵があり、みな兵器を持って守衛している。

法の適用は、はなはだ厳しい。魏から斎、梁に至るまで代々中国と交流していた。

ここからは卑弥呼のことを語っているようです。

恒定との時代が146年~167年、霊帝の時代が168年~189年になります。

この間、日本では大きく乱れて戦いが各地で起こっていたようです。

国を統治するものがいなく、無法地帯のようだったのでしょうか。

そこに卑弥呼が現れ、彼女は不思議な力で民衆を惹きつけていったとあります。

世の中が乱れ、すがるところが無くなると人は目に見えない力にすがるところがあります。

現代も宗教にはまる人がいますが、卑弥呼もカリスマ教祖的な存在だったのではないかと感じます。

卑弥呼を王に立たせると、国はだんだん落ち着いていき、戦乱の世も穏やかになっていったようです。

卑弥呼について詳しく書かれている部分がありますね。

彼女は不思議な力で民衆の心を惹きつけ王に君臨。

姿は見せず、男性二人に飲食や言葉を皆に伝えるというシステムで国を運営。

侍女は千人もいたというから、その力はかなり大きなものだということが分かりますね。

弟がいたようです。

また、村の外には武器を持つ守衛がおり、村は策で囲まれてあったようです。

宮殿のような建物、物見やぐらのような敵を観察できる防衛の建物、なんとなく卑弥呼の国の様子が目に浮かんできますね。

法は厳しいとありますが、争いの後の国をまとめるためには、ある程度の厳しい法律が必要だったのではないでしょうか。

初代天皇家が始まったのは神武天皇だと日本書紀には書かれています。

これが紀元前660年ごろといわれています。

奈良県に都があったという伝説です。

天皇家はずっと続いていたということですが、卑弥呼は天皇家とは関係があったのでしょうか?

国をまとめ王になったという記述が【隋書倭国伝】にあります。

これが起きたのが146年からとなると、天皇どこ行ったということになりませんか?

卑弥呼が国を統治したのであれば、卑弥呼が天皇でなくてはいけないのではないでしょうか?

しかし、卑弥呼は民衆の心を鬼道で惑わせ惹きつけたのですから、血筋は関係なさそうですよね。

大きな大乱のようですから、天皇家という存在があったのならこの戦いに参戦していなくてはおかしいのではないでしょうか。

卑弥呼の治める地域と天皇家の治める地域は違っていたということなのでしょうかね。

日本書紀がなぜ作られたのかの目的が、なんとなくわかるような気がしますね。

【隋書倭国伝~聖徳太子】

開皇二十年、倭王の姓≪アマ≫、字≪タリシホコ≫号≪アハケミ≫が遣使して宮中にやってきた。

お上は所司に命令してその風俗を尋ねさせた。

使者は言った。「倭王は天を兄とし、日を弟として、天がまだ明けない時に出て政務を聴き、跏趺して座っています。日が昇ると事務処理を辞め、わが弟に委ねようといいます。」

高祖は「これはあまりにも筋の通らぬことだ」といい、諭してこれを改めさせた。

開皇二十年とは推古天皇の八年にあたり、西暦600年のことです。

日本側の記録には、この年の遣隋使の記録はないようです。

隋が使者の記録を捏造するメリットがないことから、日本書紀側に都合が悪かったのかもしれません。

倭王の名前だが、言葉の違いから聞き間違いが起きたといってもいいかもしれません。

アマタリシホコ=アメタリシヒコ、アケハミ=オオキミではないかと推測されます。

私たちも他の国の言語は聞き取りにくいものです。

間違えてもおかしくはないでしょう。

では、アメタリシヒコ・オオキミとは誰のことでしょう。

アメタラシヒコは天から降りてきた男という意味になるらしい。

彦は男性に付ける言葉ですよね。

聖徳太子が小野妹子に渡し、隋に届けた書面には「日出処の天子、書を日没する処の天子に致す」という有名な文章がありますよね。

アメタリシヒコとは日出処の天使のような意味合いの名前になっているのかもしれません。

なぜなら、この名前、聖徳太子の名前ではないからです。

聖徳太子の名前には、厩戸皇子(皇子時代の名前)厩戸王(成人してからの名前)、日本書紀には、皇太子(ひつぎのみこ)とあります。

聖徳太子という名前は、死後与えられた称号とされています。

しかし、時代的に見れば聖徳太子の時代、推古天皇の時代に送られた使者が王の名前を伝えたのですから、推古天皇かと思いますよね。

中国では女性の王は存在しないという習慣があったようです。

そのために女性である推古ではなく聖徳太子が表に出て外交をしていたのではないかとも思われます。

また、実際は推古天皇はお飾りで、実質上の天皇は聖徳太子だったのではないかとの説もあります。

どちらにしてもアメタリシヒコは聖徳太子のことで間違いないでしょう。

王の妻は「ケミ」と号する。後宮には女性が6,7百人いる。

太子を名付けて「リカミタフリ」としている。

城郭はない。内宮(中央官僚)は十二等級ある。

一を大徳といい、小徳、大仁、小仁、大智、小智、大信、小信の順番の等級があるが人員の定数はない。

軍尼(くに)一百二十人あり、中国の牧宰(官名)のようである。

八十戸に一人の伊尼翼を置く。今の里長のような役職である。

十の伊尼翼が一つの軍尼に属している。

何を言っているのか難解な言葉が先に来ていますね。

王の妻はケミと号しているとありますが、キミの間違いでしょうか?

王の妻をキミといったという記録はありません。

太子とは誰をさす言葉でしょう?

リカミタフリ?どうも書き写しの誤りではないかといわれています。

正しくは「ワカミタフリ=和歌彌多弗利」ではないかと推測されています。

後世では「ワカンドホリ」「ワカンドヲリ」という言葉があり、「皇族の血を引く人」という意味があるそうです。

太子という人物は個人のことを言っているのか、皇族のことを言っているのかはっきりしませんが、聖徳太子は大王であるだろうことから、太子とは別の人を指しているのでしょう。

役職に関しての記述がありますが、これはまさに十七条の憲法のことでしょう。

推古天皇12年の年に、聖徳太子によって作られたといわれていますよね。

八十戸という数があることから、戸籍というものが存在していたのかもしれない。

役職名に関してはどうもよくわからないのでここでは考察しないことにします。

隋書倭国伝はこの後も続いています。

当時の日本の生活の様子なども書かれており、知りたい方には興味のある内容が書かれています。

長いので、聖徳太子までの謎を考察してみて、いったんここまででまとめてみました。

1番不思議なのは、やはり、卑弥呼の時代と天皇の存在に関してです。

王と天皇は別物の存在だったのでしょうか?

一つの説に、日本には二つの勢力があったのではないかという話です。

卑弥呼のようなものたちが作り上げていた国と、ヤマトという天皇を基本とする国です。

または、天皇起源説が全くのでたらめなのか?という考え方もできます。

どう考えるかはその人の思考でいいと思います。

残された書物でさえ、真実を伝えているとは限りませんからね。

※「アフィリエイト広告を利用しています」

それなのに実際は謎が多すぎる人物でもありますね。

歴史の授業でも習うほどの人物なのに本当のところ正体がわかっていません。

また、学校で教えられた歴史自体が真実とはかけ離れているかもしれません。

日本の歴史は「日本書紀」などをもとにして編纂されています。

しかし、この日本書紀自体も真実を描いているのかは疑問でもあります。

歴史は時代に都合がよいように書き換えているものが多いからです。

長い歴史の中で本当の真実をには、いろんな角度から見たその時代の書物を読み比べてみるのが1番真実に近寄っていくのではないかと思います。

日本書紀に書かれた日本の歴史、それとは別に他国の人物が書いた日本の様子を読み比べえてみると、そこに真実が浮かび上がってくるかもしれません。

そこで、今回は現在の中国が隋という時代だったころの日本を様子を語っている「随所倭国伝」を読んでみましょう。

隋書倭国伝とは?

学校の歴史でも習う「遣隋使」は知っていますよね。

日本から現在の中国が隋の時代に使者を送った者たちを遣隋使と呼びます。

唐の時代だったころに送った使いは「遣唐使」と呼びますが、どちらも今の中国のことをさしています。

中国は日本のような同じ民族がずっと統治していた国ではなく、民族が多種多様いる大陸の中で、争いに勝った民族がその都度その土地を統治するので、時代ごとに歴史が異なるのです。

日本の飛鳥時代、鎌倉時代という流れとは少し異なり、別の民族が統治をするため、負けた民族はことごとく殺されるか、追い出されるかしているので、同じ国の歴史とは異なるのが中国の歴史になります。

その中国が「隋」という時代の正史を「隋書」といいます。

隋書は二十四史ぼ一つで、第十三番目にあたります。

唐の時代に魏徴と長孫無忌らが変遷したといわれています。

この中の「東夷伝」の箇所に日本の様子が描かれているものがあります。

隋の時代といえば聖徳太子のいた時代ということになりますね。

隋書倭国伝を読んでみよう!

そのままの文章を書いても意味が分からないので現代語訳のほうで読んでみますね。

【隋書倭国伝~卑弥呼まで】

倭国は百済、新羅の東南、水陸三千里の大海の中にあり、山の多い島に移住している。

百済、新羅とは現在の朝鮮半島にあった国です。

三千里とは、現在でいえば1178.819kmにあたります。

魏の時代に、通訳を介して中国と交流したのは三十余国で、皆、自ら王を称していた。

当時の日本は王が存在する国が三十以上存在したということになります。

それぞれの国を統治していたものは、自分を王と名乗っていたということです。

夷人は里数を知らない。ただ日をもって計算している。

中国では距離を表す「里」というものが存在していたが、倭国にはそのようなものがなく、距離はかかる日数で表していたということです。

その国境は東西は五ヶ月行、南北は三ヶ月行でそれぞれ海に至る。

日本の大陸の大きさを表しています。

地勢は東が高く西が低い。蛇蘼推(やびたい)を都にする。すなわち、魏のいうところの邪馬臺(やばたい)である。昔は、楽浪郡堺及び、帯方郡から1万2千里離れていて、會稽(かいけい)群の東にあり、儋耳(たんじ)と相近し。

この蛇蘼推(やびだい)・邪馬臺(やばたい)とは、邪馬台国のことかと思われるが、どうやらヤマトのことで、当時の日本の都はヤマトであったとなります。

地理的なものを細かく紹介しているようです。当時の場所の名前に里を使い、場所の位置を書いてありますね。

漢の光武帝のときに、使者を派遣して入朝し、大夫を自称した。

安帝のときにも使いを遣わし、朝貢している。この国を「倭奴国」と言った。

光武帝のときの漢は現在の後漢の時代にあたります。この時に日本が使者を派遣したことが書かれています。

日本に対していろんな読み方や書き方をしているので、当時の中国側では日本に対する統一した漢字や読み方、呼び方がなかったのではないかと推測されますね。

相手にするほどの大きな国というわけではなかったのでしょう。

安定のころにも使いが来たことが書いてあるが、こちらと倭奴国は別物であるという見解もある。

中国からしたらどこの国から朝貢されたことも大して重要ではなく、日本のどこかの王が朝貢したぐらいのものであったのでしょう。

桓帝と霊帝の時代の間、その国は大きく乱れ、互いに攻撃しあい、長い間、主導者がいなかった。

卑弥呼という名の女性がいて、鬼道でうまく衆を惑わした。国人は共立して王にした。

弟があり、卑弥を助けて国を治めていた。その王には侍女千人がいる。その顔を見たものはほとんどいない。

ただ男子二人がいて、王に飲食を供給して、言葉を通して伝えている。

その王には宮室や僂観、城柵があり、みな兵器を持って守衛している。

法の適用は、はなはだ厳しい。魏から斎、梁に至るまで代々中国と交流していた。

ここからは卑弥呼のことを語っているようです。

恒定との時代が146年~167年、霊帝の時代が168年~189年になります。

この間、日本では大きく乱れて戦いが各地で起こっていたようです。

国を統治するものがいなく、無法地帯のようだったのでしょうか。

そこに卑弥呼が現れ、彼女は不思議な力で民衆を惹きつけていったとあります。

世の中が乱れ、すがるところが無くなると人は目に見えない力にすがるところがあります。

現代も宗教にはまる人がいますが、卑弥呼もカリスマ教祖的な存在だったのではないかと感じます。

卑弥呼を王に立たせると、国はだんだん落ち着いていき、戦乱の世も穏やかになっていったようです。

卑弥呼について詳しく書かれている部分がありますね。

彼女は不思議な力で民衆の心を惹きつけ王に君臨。

姿は見せず、男性二人に飲食や言葉を皆に伝えるというシステムで国を運営。

侍女は千人もいたというから、その力はかなり大きなものだということが分かりますね。

弟がいたようです。

また、村の外には武器を持つ守衛がおり、村は策で囲まれてあったようです。

宮殿のような建物、物見やぐらのような敵を観察できる防衛の建物、なんとなく卑弥呼の国の様子が目に浮かんできますね。

法は厳しいとありますが、争いの後の国をまとめるためには、ある程度の厳しい法律が必要だったのではないでしょうか。

ここまでのまとめ

初代天皇家が始まったのは神武天皇だと日本書紀には書かれています。

これが紀元前660年ごろといわれています。

奈良県に都があったという伝説です。

天皇家はずっと続いていたということですが、卑弥呼は天皇家とは関係があったのでしょうか?

国をまとめ王になったという記述が【隋書倭国伝】にあります。

これが起きたのが146年からとなると、天皇どこ行ったということになりませんか?

卑弥呼が国を統治したのであれば、卑弥呼が天皇でなくてはいけないのではないでしょうか?

しかし、卑弥呼は民衆の心を鬼道で惑わせ惹きつけたのですから、血筋は関係なさそうですよね。

大きな大乱のようですから、天皇家という存在があったのならこの戦いに参戦していなくてはおかしいのではないでしょうか。

卑弥呼の治める地域と天皇家の治める地域は違っていたということなのでしょうかね。

日本書紀がなぜ作られたのかの目的が、なんとなくわかるような気がしますね。

【隋書倭国伝~聖徳太子】

開皇二十年、倭王の姓≪アマ≫、字≪タリシホコ≫号≪アハケミ≫が遣使して宮中にやってきた。

お上は所司に命令してその風俗を尋ねさせた。

使者は言った。「倭王は天を兄とし、日を弟として、天がまだ明けない時に出て政務を聴き、跏趺して座っています。日が昇ると事務処理を辞め、わが弟に委ねようといいます。」

高祖は「これはあまりにも筋の通らぬことだ」といい、諭してこれを改めさせた。

開皇二十年とは推古天皇の八年にあたり、西暦600年のことです。

日本側の記録には、この年の遣隋使の記録はないようです。

隋が使者の記録を捏造するメリットがないことから、日本書紀側に都合が悪かったのかもしれません。

倭王の名前だが、言葉の違いから聞き間違いが起きたといってもいいかもしれません。

アマタリシホコ=アメタリシヒコ、アケハミ=オオキミではないかと推測されます。

私たちも他の国の言語は聞き取りにくいものです。

間違えてもおかしくはないでしょう。

では、アメタリシヒコ・オオキミとは誰のことでしょう。

アメタラシヒコは天から降りてきた男という意味になるらしい。

彦は男性に付ける言葉ですよね。

聖徳太子が小野妹子に渡し、隋に届けた書面には「日出処の天子、書を日没する処の天子に致す」という有名な文章がありますよね。

アメタリシヒコとは日出処の天使のような意味合いの名前になっているのかもしれません。

なぜなら、この名前、聖徳太子の名前ではないからです。

聖徳太子の名前には、厩戸皇子(皇子時代の名前)厩戸王(成人してからの名前)、日本書紀には、皇太子(ひつぎのみこ)とあります。

聖徳太子という名前は、死後与えられた称号とされています。

しかし、時代的に見れば聖徳太子の時代、推古天皇の時代に送られた使者が王の名前を伝えたのですから、推古天皇かと思いますよね。

中国では女性の王は存在しないという習慣があったようです。

そのために女性である推古ではなく聖徳太子が表に出て外交をしていたのではないかとも思われます。

また、実際は推古天皇はお飾りで、実質上の天皇は聖徳太子だったのではないかとの説もあります。

どちらにしてもアメタリシヒコは聖徳太子のことで間違いないでしょう。

王の妻は「ケミ」と号する。後宮には女性が6,7百人いる。

太子を名付けて「リカミタフリ」としている。

城郭はない。内宮(中央官僚)は十二等級ある。

一を大徳といい、小徳、大仁、小仁、大智、小智、大信、小信の順番の等級があるが人員の定数はない。

軍尼(くに)一百二十人あり、中国の牧宰(官名)のようである。

八十戸に一人の伊尼翼を置く。今の里長のような役職である。

十の伊尼翼が一つの軍尼に属している。

何を言っているのか難解な言葉が先に来ていますね。

王の妻はケミと号しているとありますが、キミの間違いでしょうか?

王の妻をキミといったという記録はありません。

太子とは誰をさす言葉でしょう?

リカミタフリ?どうも書き写しの誤りではないかといわれています。

正しくは「ワカミタフリ=和歌彌多弗利」ではないかと推測されています。

後世では「ワカンドホリ」「ワカンドヲリ」という言葉があり、「皇族の血を引く人」という意味があるそうです。

太子という人物は個人のことを言っているのか、皇族のことを言っているのかはっきりしませんが、聖徳太子は大王であるだろうことから、太子とは別の人を指しているのでしょう。

役職に関しての記述がありますが、これはまさに十七条の憲法のことでしょう。

推古天皇12年の年に、聖徳太子によって作られたといわれていますよね。

八十戸という数があることから、戸籍というものが存在していたのかもしれない。

役職名に関してはどうもよくわからないのでここでは考察しないことにします。

ここまでをまとめてみた!

隋書倭国伝はこの後も続いています。

当時の日本の生活の様子なども書かれており、知りたい方には興味のある内容が書かれています。

長いので、聖徳太子までの謎を考察してみて、いったんここまででまとめてみました。

1番不思議なのは、やはり、卑弥呼の時代と天皇の存在に関してです。

王と天皇は別物の存在だったのでしょうか?

一つの説に、日本には二つの勢力があったのではないかという話です。

卑弥呼のようなものたちが作り上げていた国と、ヤマトという天皇を基本とする国です。

または、天皇起源説が全くのでたらめなのか?という考え方もできます。

どう考えるかはその人の思考でいいと思います。

残された書物でさえ、真実を伝えているとは限りませんからね。

※「アフィリエイト広告を利用しています」

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/12185174

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック