第4部 熱情的な息吹

導入

聖パウロの広い心と同じような心、世界に向かって開かれた広い心・・・。

1961年6月18日に、教皇ヨハネ23世は、十四名の宣教師に司教叙階を授ける式の中で、百年も前の、フランスのツッル司教の有名な言葉を引用した。参加者への演説の中でド・マズノ司教を次のように紹介したのである。「この高貴でとても熱意のある司教は、現代においても活気ある宣教活動の再生運動に相応しい重要な人物の一人である。当時の宣教地の司祭たちや司教たちと同じ普遍的な教会の精神がその胸の中で激しく燃えていた」

ド・マズノ司教自身がそのことをよく自覚していた。そして次のように断言した。「私の心はカトリック(普遍)だ。だから汚れなきマリアの献身宣教会を創立したのである」と。

ウジェーン・ド・マズノは自分の熱意に制限のない活動の場を与え、そしてそれを全世界に行っているオブレート会士によって表していた。

こうして、この修道家族の各々の会士は創立者と同じような普遍性を持たなければならなくなった。一人ひとりが「本宣教会では愛徳を世の一部に限定することはできない」ということを自覚せざるを得ない。その愛徳を「世界中、あらゆる場所の貧しい人々に」注がなければならない。

これを考えると、汚れなきマリアの献身宣教会という名前自体が意味深いものだ。

不思議な神秘

創立当時、ド・マズノ神父は始まろうとしている質素な修道家族にプロヴァンスの宣教者という名称を付けた。

しかし、この宣教修道会が聖座に承認されるという重大な時を迎えた時に、創立者は考え直した。この名称は個性に乏しいだけでなく地域的にとても限定されている。プロヴァンス以外の地域がド・マズノ神父の会士を求めているのだ。

ローマに行ってから、いろいろ迷いながら、最終的に汚れなきマリアの献身宣教会士という名称を選んだ。

自分の選択に対してとても誇りを感じた。その時創立者は大声で言った。「汚れなきマリアの献身宣教会士!その名称は天国への切符ではないか。一体何でもっと早くそれを我が会の名称として考えなかったのだろう。マリアの献身宣教会士!その名称を聞いただけで身も心も満足でいっぱいだ」

オブレート会士たちは、もちろん重い責任を負うことになる。そして初めてその名称を聞く人は不思議な神秘を感じる。

誓願を宣立する日に、自分の全てを献身・奉献するという行為によって、ド・マズノ司教の「息子たち」は惜しみなく神と同胞・兄弟である全ての人に奉仕することを誓っている。

汚れなき神と全人類の母マリアのまなざしの下でする献身は全きものであり、そして人の区別をしない普遍性のものである。

安物の蝋燭のような・・・

ド・マズノ神父の最初の仲間はためらいながら従っていた。「この会には、肝心の炎は弱くて煤ばかり上げる安物の蝋燭のような心は要らない」とド・マズノ神父は宣言した。「燃え尽くす会士、人を暖める会士、人を照らす会士が必要なのだ。そうでなければ退会するしかない」

こんな言葉を掲示しておいて、修道院に人を集めようとするには、無謀な行為だ。やはり初めは「くず」のようなものが多くて退会する人が多い。門をくぐりさえすれば修道者・宣教者になれるだろうと思って来たような人はすぐに辞めた。

しかしこの極端な厳しさは幸いにも時々ド・マズノ神父を突然襲う暖かい心によって和らげられた。忍耐をもってそういう時を待てば良いのだ。厳しい創立者自身がある時言っている。「私は心のままに生きている」。又は、「私の理性が私の裸の心に負けた」とも・・・。ウジェーン・ド・マズノとはこういう人であった。矛盾のように見える、そして全く対照的に見える面を持つ性格の持ち主であった。

こうして、少しずつ、年を経るにつれて、オブレート会の養成は人間的なものになった。こういう時もあった。ある修練長はとても厳しかったので創立者から戒められた。それは創立者にとってつらいことであったがさり気なく「親愛なる友よ、今のやり方を変えなさい・・・。修練者たちは本当の『父』に愛されていることを確信しなければならない・・・。ある程度彼らの欠点を見逃しなさい。その時期がくるかも知れないが、今すぐ完全な人間にはさせられない」と忠告した。

又、一人の会士が退会しようと企てたが、それは、ウジェーン・ド・マズノにとって劇的な事件であった。創立者は何としてでもその会士がふみ留まってくれるようにいろいろ努力していた。しかし仲間たちは、ド・マズノがその会士の希望を受け入れるべきだと思っていた。彼らはド・マズノがどちらにも偏るべきでない自分の立場というものを忘れていると思っていた。しかしド・マズノは、彼らの言い分を気にしないで、彼らの圧力を退けて、今現在、心の中で戦っている「息子」に暖かい目を注いでその「息子」を見守っていた。

ついに、その会士が退会することを決めた時にも、創立者は希望を失わなかった。自分の「心臓が引き裂かれるように痛む」と呟きながらも、放蕩息子の父親のようにその会士の帰りを長く苦しく待つことにしたのである。

山を動かすほどの信仰

何人かの作者がド・マズノについての伝記を書いているが、司教が山を移動させたことを誰も書いていない。

しかし、前に書いたように1847年、新しい宣教の拠点を始めるために、完全に疲れきった会士をプロヴァンスからアメリカ合衆国のロッキー山脈を超えてオレゴン州に移動させたことがある。

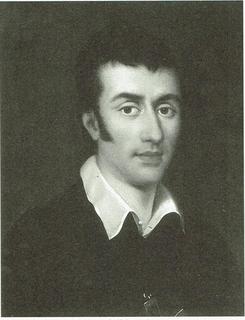

ド・マズノ司教 60才

ド・マズノ司教はこの行為によって生じうる危機をよく知っていた。しかしながら、彼の熱心、そしてその情熱と信仰は、その会士の惨めな状態をちっとも気にしないで行動を開始した。

司祭が少ないアメリカ合衆国の司教の呼び掛けに対して、ド・マズノ司教はその司教を援助するために直ちに人を派遣する約束をした。この遠い場所で新しい拠点を設立する適当な司祭は、重い病気を患っているリカール神父しかないと判断していた。司教の言葉を借りると「この神父は神の霊に満たされている」人だ。

司教は本人に「喜んでこの呼び掛けに答えなさい」という言葉を付け加えて服従書を送っていた。愛情を込めて挨拶しそして出発する日を待ちかねていた。出発の日、司教は新宣教師の足に接吻した。

リカール神父はこれまで天国への旅の準備をしてきたのだが・・・ その悲痛な計画を止めて地上の旅のための準備に切り替えた。ぐちをこぼすことは一つもなかった。

その日、「息子」と「父親」の心臓の振動のリズムは完全に一致していた。そして、皆が予想しなかったことだが、この半分枯れ果てた木はプロヴァンスから三千海里離れたオレゴンの土地に深く根を下ろしたのである。そして15年間の活躍を終えて1862年に死亡した。

しかしいつもこのように成功したわけではなかった。時々ド・マズノ司教の信仰は厳しく試された。神の国を広げるという活動のために、自分の修道院を空っぽにする彼は、若き会士を失うという残酷な目に遭うこともあった。

ある時、ナンシの修練院で一人の修練者が、チフスにかかった後、数時間で死亡した。

このニュースを聞いて、司教は書斎を後にして直ちに聖堂に入った。そこで、祭壇の前の段を上って、祭壇の石の上に頭を置いて、聖櫃に向かいポロポロ涙を流した。

そして、再び立って、昔のモーセが民を弁護したのと同じように父なる神と親しく話した。司教は、この小さき修道家族のために懇願した。「神よ、どうしたら良いのでしょうか・・・。一杯仕事を与えて下さっているのに・・・、こういう若い会士を御自分の懐に呼ばれるのですか・・・。彼らの寿命を二十年でも、三十年でも延ばして下さったら、あなたの栄光のために多くの仕事ができるのに」と呟いた。

主の返事を長い間待った・・・。そしてついに、司教の懇願は次の謙虚な言葉で終わった。「神よ、今、私は心の中の全てを申し上げました。あなたは主でいらしゃいます。どうぞあなたの御旨のままに」

その後、ド・マズノ司教の修道院は更に一杯になった。

修道家族の心に根づいた確かなもの

ド・マズノ司教は自分の標語として「あなたの神殿に対する熱情がわたしを食い尽くしている・・・ (詩編69・10) 主なる神の霊が・・・わたしを遣わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために (イザヤ61・1)」という言葉を選んでいた。

ド・マズノにとってこの熱情は中心的なものだった。が、その熱情を定義することはできない。その熱情の結果を知ることによって私たちの意識を高めるべきだ。

この短い伝記を通しておそらくその熱情的な風を感じることはできたであろう。残念ながらオブレート会の創立者の霊性については深く語っていないかも知れない。

しかし、事実、「福者や聖人について何を知りたいだろうか」と教皇パウロ6世が言われたことがある。

現代、何よりも先ず「その聖人の神秘的かつ禁欲生活についてよりも、その人間的な姿を知りたい」と。全ての聖人の中に「苦労し、時として不幸にある私たちの兄弟を見つけたい。共に地上の重苦しい条件を味わっていることを感じたい。それによって自信と勇気を得たい」と答えられた。

特に恵まれていない人々が経験するこの「地上における重苦しい条件」は、オブレート会の創立者の熱情を深くゆり動かした。それは彼の修道家族の会憲にはっきり記されている。「オブレート会の宣教者は貧しい人々、飢えている人々、不安な状態にある人々に対して特別な目を注ぐべきだ・・・」

「・・・彼らを尊重し兄弟姉妹のように愛すべきだ。全ての人と同様に、キリストにおいて神の子の資格を持っていることを自覚させていくための機会を見逃すべきではない・・・」

「この目的を持って、様々な方法で、世界の貧しい人々の未来に影響を及ぼす準備や決断が下される場に居合わせるべきである」

寓話なのか、カリスマなのか

創立者は消えてしまったが、オブレート会士は彼の指示を忠実に守った。教会の呼び掛け毎に「世界の貧しい人々の未来に影響を及ぼす準備や決断が下される場に」常に命を賭けて居合わせた。

状況にも助けられて、世界の最も恵まれない地域の幾つかを受け持った。こうして、少しずつ、オブレート会の宣教会は、キリスト教の国々で活躍し発展しながらも、周期的に宣教師を海外に派遣し続けた。カナダの北西に、南アフリカに、セイロン(現スリランカ)に。

カナダの北西は、インディアンの草原からエスキモーが住む北極地帯の島々にまで広がるが、その地域はオブレート会の宣教師だけのものだ。冒険を熱狂的に好む人がオブレート会士のあだ名として「北極の宣教師」という名称を付けた。

結果として、オブレート会の北極の宣教は比類なきもので他の宣教地方はその足元にも及ばないと多くの人は思っていた。ヨーロッパ全活動やあの小教区の巡回集会でさえがそうだった。

こうして、期待していなかった褒め方を受けて、北極の孤独な場所に行き続けることになった。

確かに北極地帯にいて、孤独や天候の厳しさと戦い、宣教師たちが担うべきものとして考えられないほどの犠牲と抵抗を行ったことを認め、称賛はするがオブレート会の宣教地として唯一のものではないということも言うべきだ。現に今、北極地帯にいる会士たちでさえ、こんな称賛を受けたら、ここが唯一の宣教地ではないと苦笑するのではないだろうか。

事実、南アフリカのズールー族やバソト族の地域、あるいはセイロンのパリア族の地域、そしてそれ以後の多くの国々では福音のメッセージを宣べ伝えるために会士の通常でない寛大さと忍耐が度々必要だった。

しかしながら、この短い伝記ではオブレート会の全ての宣教地の発展と展開について書くことは不可能なので、ここでは歴史的に一番最初の宣教地としてカナダの北の方の宣教地を短く大ざっぱに書いてみよう。

1864年。創立者が死亡してから三年目には北極圏にまでに到達していた。会士の一人は北氷洋に向かってマッケンジー河を下る時に酷い目に遭った。

この会士は熱情を持ち過ぎ、はりきり過ぎたことによって三十八才の若さで倒れたのだ。亡くなる寸前に呟いた。「牛乳とじゃがいもがあれば治るだろうが・・・」この死に頻した人の希望を満たすためには実際には六ヶ月の旅を必要とするのである。

何年か前、ある混血人は、迷子になった神父を森の奥で見つけた。その神父は意識ももうろうとして顔はげっそりやせていた。「歯と歯の間に残っていた皮の断片を考えると恐らく毛皮靴を食べたに違いない」と思われるような状態だった。

その神父の名前はグローリエと言ったが他のオブレート会士は氷原のフランシスコ・ザビエルとあだ名を付けていた。

今世紀の初め頃、北極地帯では「風の司教」が現れた。何故、「風の司教」と呼ばれたかと言うと、大きな雪の嵐の時に、他の人たちは風を防ぐためにテントやイグルーに閉じ籠っているのに、彼はその雪の中で遊びインディアンの野営地まで訪れていたからである。

彼の標語は、「キリストのために旅する」ということだったので文字どおり常に前進していた。自分の許にいる宣教師を「バレンランド」つまりエスキモーの不毛の土地まで浸透させた。

1913年の秋頃に、ルルス湖を越えた時のことだ。二人の会士がエスキモー人二人と一緒に北氷洋に向かって行った。そして10月の終わりと11月の初めに悲劇的な事件に遭遇した。

ルヴィエール、ルルー両神父は二人のエスキモー人によって野生のトナカイが殺されるのと同じように虐殺された。二人のエスキモー人は犠牲者を執拗に攻撃しルヴィエール神父の頭や腕や脚を切断した。最後には両神父の臓腑を取り出し肝臓を食べた。恐らく「悪霊」の「命令」で行われた最後の儀式だったに違いない・・・。

未だにこの残酷な事件の全容は不明のままだ。これからエスキモー人の血だらけの「雪原」へ行く会士があろうか。

数年後、ローマ聖座に座っていたのは、宣教地区に対してとても情熱溢れる教皇ピオ11世であった。

教皇は特にオブレート会を愛していた。オブレート会士が派遣されている全ての拠点を詳しく知っていた。ある日、南アフリカの宣教地区について話していた時、一人のフランス人司教に「この引き出しの中に、全世界のカトリック宣教地の中で一番立派で栄えているのはバストランド(現レソト)だと証明する資料がある」と語った。

また、「風の司教」ブレナ司教が教皇にルヴィエール、ルルー両神父の残酷な事件の後のエスキモー地帯の宣教活動を説明している時に、教皇は彼をジッと見て情熱を込めて言った。「エスキモー人の家庭がある所には何処にでも会士を行かせて下さい。」

1938年2月4日、一人の会士ロジェ・ブリアール神父はヴィクトリア島のペンミカン岬に着いた。その日の日記を開こう。「夕方、地元の一家族が私の話を長時間だまって聞いてくれた・・・。いろいろ聞いているうちに、ついに次のことを言ってくれた。『私たちは最後のエスキモーの家族だ。これより北の方には誰も住んでいない』。聞きたい返事がやっと返ってきたので私はとても喜んだ」

教皇ピオ十一世の希望は満たされた。福音は世界の最北端まで告げ知らされていた。

その後、エスキモー人は現代文明に立ち向かうことになる。トナカイ時代と原子力の時代との間の大きなギャップを乗り越え始めた。想像もつかない飛躍である。

今までに慣れてきた生活、自分たちとしては一番大切にしていた生活、遊牧の生活の最後の断片を捨てるのは辛い経験の連続だった。しかし、その営みに合わせて会士たちは彼らと共に歩み支えてきた。

1938年9月24日、死の数週間前に、ピオ十一世は、オブレート会の総会議の議会員を迎えて、本宣教会に最後に残した称賛の言葉の中で「常に話し常に思うことがある。お世辞の言葉でもないし私が始めて話した言葉でもないが、真実であるのでくり返し言いたい。『オブレート会の会士は、難しい宣教地の専門家だ』。会士たちは何処でも働き、何処でも立派な業績を残している。普通、誰でもがするものではない。普通、誰でもできるというものではない。しかし、王たるキリストのためにあなた方会士が成し遂げた・・・」

確かに率直に言うけれども教皇は宣教地に情熱を注ぎ、オブレート会を特別に愛していたのでそういう寛大な言い方を持って話したのであろう。

「難しい宣教地の専門家!」決して超人でもないし、誰も同じことができないと言う意味ではない。たまたまオブレート会に任された宣教地が厳しい地域だっただけだ。未開民族、殆ど人のいない広大な土地、猛り狂う天候など・・・。生死にかかわる問題だ。人間が身体的かつ精神的能力の限界まで自らを押し進めなければならない状況だ。どの修道会でも同じような状況に置かれたなら同じように反応したであろう。

主が働き手の選択をなさったのだということである・・・。

多くの場合、オブレート会が新しい宣教地の挑戦を受けたのは、極端なあるいは、緊急な決心が必要な時だったと言える。例えば高地のラオス、北カメルーンがその例である・・・。しかし、創立者の模範に倣い、会士たちに危険を冒すためらいはなかった。

そしてもう一つ記しておく。それはオブレート会のカリスマだ。カリスマと言うものは「各々の時代に、教会の生活の特徴を表す全ての実りのある発意や全ての運動の最初にあった」ものである。

もし、一世紀も前に開始したオブレート会の活動が本当に聖霊の息吹によって聖ウジェーン・ド・マズノに与えられたとすれば、同じ聖霊はこの活動を導き、現代世界の速くて、かつ深刻な変化により適応した方法を教えられるだろう。現代の貧しい人々は世界に大きな声を持つようになってきたからだ。

そうオブレート会の各々の会士の召命はこの言葉を基盤としているのだ。

「あなたの神殿に対する情熱がわたしを食い尽くしている・・・主なる神の霊がわたしを遣わして貧しい人々に良い知らせを伝えさせるために」

【このカテゴリーの最新記事】