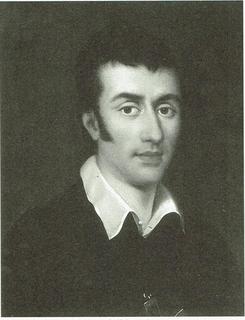

オブレート会を創立した当時のド・マズノ神父 34才

導入

「ブルボン王家万歳。暴君を倒せ。」 追放先のエルバ島へ旅立つ征服された皇帝に向けられた叫びであった。強烈な王党員であったプロヴァンスは、喜びと無法と言えるほどの祝いに満ちていた。ナポレオンが破られて王が戻ったのである。教会の使徒的活動はやっと公に行われることになる。

ド・マズノ神父は新状況を有効に利用した。活動を広げるより先ずは現在のものを強化することにした。青少年の活動は、「信心会」の仮面を取ることによって発展して行った。「若いキリスト者の会」に改名された。

しかしこの新しい会は入会志願者を厳しく審査していたので誰でもが容易に入れるわけではなかった。そして入会すると、くもの巣を張り巡らしたような五百四十四条もの会則にがんじがらめになることになった。会員の毎日の生活の何もかもがこの巣から逃れることはできなかった。「危険な仲間」、「悪魔の神殿」である劇場、「舞踏会」、特に「仮面舞踏会」、「騒がしい放蕩な会合」、「晩餐会」、「浮世の楽しみ」などは全て禁断の木ノ実であった。

魂の糧は、毎日の御ミサ、十五分間の霊的読書、毎日の御聖体訪問、週一回のロザリオ、隔週の告解などであった。日曜日は信心一筋で埋められた。「健全な娯楽」の何もかもが細かく規定されていた。

あっけに取られるプログラムではあったが、エクスの若者は快く従っていた。その時代にはそのやり方がある。当時は革命がもたらした道徳的堕落に対して抜本的に反動すべきだったようである。だらしない社会から自分を守ることが先決であった。社会の中へ入って風紀を革新することは危険に思われていた。

この会は適度とい言うことでは欠けていたかも知れない。ところが五百四十四の規定や禁制にも関わらず、素晴らしい成果を挙げた。なぜなら、それらを守る雰囲気や環境を造るダイナミックな指導者がいたからである。

いつの間にか町全体が「神父さんの若者たち」の噂を知っていた。会員は既に三百人になっていた。青年たちは指導司祭のことをいつも話していた。彼の熱狂的ファンだったと言えよう。

青少年の活動を指導することは時間の掛かるものであったが、にも関わらずド・マズノ神父は評判になっていた別の使徒職、即ち庶民のための説教を怠ることがなかった。しかしながら若い神父はこれらの使徒職に忙殺されて、時には孤独を感じることもあった。告解などの合間に、自分自身の霊的信心の時間をやっと持つことができるぐらいであった。「いつも人のためだ。自分のための時間はない」。疲れきった神父は嘆息する。修道生活への憧れがちらりと心に浮かぶ。どこかの修道院に引っ込みたい気持ちである。

彼の友人フォルバン・ジャンソンは、中国へ行くのを諦め、「フランスの宣教会」という司祭のグループを作っていた。彼はその方へド・マズノを誘った。友人の計画は大望過ぎると思って断ったが、ド・マズノが修道院へ逃げ込むのを諦めたのはこの人のおかげであった。ド・マズノ神父もそのようなグループをいつか作ろうと考えてはいたが、フォルバン・ジャンソンの会と違うもので、もっと質素なものを考えていた。言葉と気質とをよく知っている自分のプロヴァンス地方のためのものを考えていたのだ。

ド・マズノ神父はグランという町での伝道を準備していた。彼の親戚でヤンセン派のロゼ・ジョア二スがそこの市長であった。

その時「皇帝が上陸した」という情報が世間を騒がせた。ロゼ・ジョアニスはびっくり仰天した。「あの獣、死んでいたはずなのに、生き返ったのか。我々の伝道集会は駄目だ」。ド・マズノ神父は驚くより「何という国だ。信仰を失った時、面目も信憑性も同時に失った」と憤慨していた。

皇帝は1815年3月1日カンヌの近くに上陸してたちまち首都のパリに到着した。しかし「百日」の栄光は6月18日ワーテルローの大敗に於いて消えた。王党員の多いプロヴァンス地方は有頂天になった。ロゼ・ジョアニスは安心した。「大惨事を逃れた。昔の革命者たちは短剣を研いでいるところだった」。しかしプロヴァンスの王党員は復讐を始めて、新たな「白い恐怖の時代」になろうとしていた。

強固な王党員であったド・マズノ神父も報復を求める声に賛同した。「犯罪者たちは当然の罰を受けるだろうか」と短気な彼はいらいらした。「神だけが許せる犯罪者なのにどうして王が許すのか」。彼には理解しがたいことであった。

その後、王がもっと断固たる処置を取った時には、ド・マズノの不満は爆発した。ナポリ王国ではもっと速やかにことが処理されたことを思って次のように書いた。「盗賊ムラの処刑もその証拠である。犯罪を起こして儲かった盗賊はそのように取り扱うべきだ。しかし政治はもう結構だ。私にはもっと大きな仕事がある」

この熱狂的南方人は政治に関与しない方が賢明であった。どんなことになったのだろうか。彼が計画しているミッションの使徒職は手に余る程の仕事であった。小さい「突撃隊」と一緒に、彼は政治的関わりではなく、各地方で御言葉を述べながらの説教を通してフランスの更生のためにもっと役に立つことになる。しかし政治に関する考えにおいて、彼は誠意のある人であったことを認めなければならない。当時のフランスは極端な立場を取っていた。ウジェーン・ド・マズノが極端な手段を好んだのは教会とブルボン王家の為になると思っていたからである。「私がカトリックであると同時に王党員である。それが私の主義だ」と断言する人であった。王家の益となることは教会の益となることだという考えである。

ド・マズノ神父の最初の仲間 タンピエ神父(1780〜1870)

狐の洞窟

ド・マズノ神父は早速協力者と住まいを捜し始めた。一苦労であった。司祭団の同僚は既に彼を非難していた。彼の計画は重大であることを認めていたが、彼自身が妥協しない絶対論者であったことを良く知っていたからである。小教区のミッションの使徒職は如何に素晴らしくても彼の仲間になるのは危険性があるという批判であった。

進んで志願する者がなくて、ウジェーンは方々に呼びかけたが駄目であった。しかし、ある日協力したいという返事がきた。それは生まれ出ようとしている会の高価な真珠になるべき若いポール・アンリ・タンピエ神父からであった。タンピエは古いローマ時代から在るアルル市の助任司祭であった。彼は、ド・マズノ神父の計画に、自身の「退屈からの脱出」以上に司祭としての希望、生きがいを感じてとったのである。ド・マズノからの誘いの手紙はきびきびした命令調ではあったが、タンピエはためらうことがなかった。

タンピエ神父は司教区を移る正式な手続きを踏まえずアルルを去り、1815年12月27日突然エクスに現れた。アルルの司教館は突然の一方的な辞任に目をつぶって、ド・マズノ神父の仲間に入ることを黙認した。その後また三人の志願者もきた。

とかくする内に、ド・マズノはエクス市内に在る旧カルメル会の修道院と隣接のチャペルを購入していた。素敵な聖堂だったが、屋根の雨漏りが酷かった。

エクスのカルメル会修道院

ここでド・マズノと最初の仲間たちが1815年10月2日から住み始めた。現在はオブレート会会員たちの刷新の場。

彼はさっそく認可を得るために、この小さい「プロヴァンスの宣教会」の規則を司教区当局に提出した。この宣教会の目的は2つあった。会員の共同生活、地方教会でのミッションの指導とエクスの青少年の為の使徒職活動であった。

事実この宣教会は修道会と共通するところがなかったし、会員は誓願を立てていなかった。しかしながら創立者は、福音勧告の実践なしには好結果の使徒職は有り得ないと考えていた。誓願なしで行う宣教師の説教などは、プロヴァンス地方のフォークダンスの笛とタンバリンにしか聞こえないと心配していた。従って彼は絶えず最初の仲間を修道生活の方へ導こうとした。後にはほとんどがこれにつまずくことになる。

1816年1月末にプロヴァンスの宣教者という教区の司祭の司教区立の宣教会が認可された。こういう形で5人のメンバーの会が共同生活による訓練を始めた。

新鮮な気持ちで、司祭は規律のある大学の寮のような小さくて質素な住居に入った。 「ここは共同部屋で、あそこは食堂」という調子であるが、実際その言葉は実態を言い表していない。夜のレクリエーションは戸口の敷居に置いた蝋燭1本の光の中で行われた。しかもその蝋燭は三人の宣教者の部屋を照らした。食堂のテーブルは二つの古い樽の上に置いたざらざらした厚板だけだ。食事を作るための暖炉は常に煙を出したのでススで黒くなっていて「狐の洞穴」の中に入っている三人を何回か追い出すところだった。全く質素な食事であったが、おいしく食べることができた。始めた頃の熱心さ、熱意のために、このような生活にも冒険的な魅力を感じていた。

まもなく最初の壁にぶつかった。修道生活を送るために十分に訓練されていないプロヴァンスの宣教者たちはその生活の厳しさは慣れ難かった。笑い声が段々少なくなった。一人ひとり現実に直面しなければならなかった。自らの善意と創立者の元気一杯の意欲に頼るしかなかった。

エクスのミシオン教会

最初の修道院と棟続きでオブレート会によって修復された。現在でもオブレート会会員は毎日ここで信徒の指導に当たる。

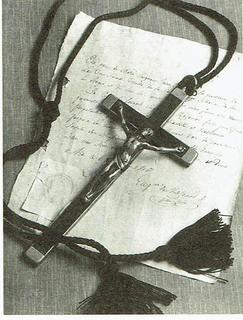

修復された元カルメル会の教会において1816年の聖週間の行事が行われた。そして聖木曜日は特別な日になった。現在もその日を記念する小十字架像が残っている。「それは深夜、ド・マズノ神父とタンピエ神父が顕示された聖体の前で祈っていた時、寛大な心で互いに従順の誓願を立て、そして聖体安置所の前で神に一生を捧げたことの記念である。」(ド・マズノの日記より)

この忘れられない夜を二人はずっと聖体の前で過ごした。ウジェーンの場合はそれは珍しくない。一生の間、同じことを繰り返し繰り返し行っている。しかしその夜二人は新しい営みであるプロヴァンスの宣教者たちの宣教会を神なる主に委ねた。一日も早く他の会員たちも同じ道を歩むようにと言うことが彼らの願いだった。

|  |

1816年4月11日にエクスのこの祭壇の前とこの聖母のご像の前でド・マズノ神父とタンピエ神父が私的な初誓願を立てた。現在両方ともローマ本部に置いてある。

こうして院長のド・マズノ神父は私的な誓願によってタンピエ神父に従順を誓った。タンピエには気の毒だったかも知れない。院長であるこのプロヴァンスの南部出身の熱狂と時には愚かと言えるほどの寛大さを抑制することが出来るだろうか。以前からド・マズノは血の混じった痰を吐いていたが、多過ぎる活動、説教、断食によって疲れ切った状態に陥った。タンピエは田舎の方で休むように命じた。

従順に創立者は旅立った。しかし間もなくふさぎ込んだ。「水のない魚のように過ごしている」と仲間の宣教者たちに書いて呟いた。そして自分の性格の粗野を思い出し「皆さんが私のことを耐えられるように善き神に恵みを願ってください」と付け加えた。そういうような恵みを願う機会がそれから大いに訪れた。

少しづつ修道院は改善された。志願者を受け入れる体制に入った。1816年の間に共同生活を求めて6人の若者が現れた。しかしその中で最後まで残ったのは一人しかいなかった。将来は暗いという感じがした。

嵐の日々

修道院の外ではド・マズノの活動を情熱的に攻撃する人が相変わらず多かった。司教区の枠の縁のところで動いている「プロヴァンスの宣教者たち」の創立者は特別な状態を確保していた。一方、彼の優越的な、考慮しない横柄な態度、果断な、意志強固な性格は彼の立場を不利にした。フランス革命によってマズノ本人が、より険しくなり、頑なになり、消極的な年寄の神父たちに対しては、新しい世代の神父たちに対するのと同じようには優しくなれなかった。だから司祭団の神父たちとの衝突が多く、彼らの理解を得られなかった。そして、妙に対照的なことに思われるが、今まで小教区を執拗に断っていたド・マズノ神父は元カルメル会の教会で町の四方から多くの人を集めていた。そういう人たちは信心深い人、好奇心のある人、上流ぶっている人そして自分が始めた「若きキリスト者の会」の若者たちだった。

しかもその若者の堅信式や初聖体の式などを計画してこの教会で行うことを決めた。元カルメル会の教会は「ミシオン」という名前を持つようになった。

当然、町の主任司祭たちは自分が嘲弄されていると思わざるを得なかった。少なくとも主任司祭としての不可侵の権利を侵害されたと受け取った。大騒ぎだ。この騒ぎは司祭館だけではなく、とんでもない人々のところまでも及ぶ。社交界の年配の御婦人たちは、この、自分たちにとって不都合な熱っぽい若き神父の獰猛な敵対者になった。彼女たちは主任司祭たちの怒りや不満に油を注ぎ、ド・マズノに対する派手な一撃を期待していた。

とうとう、爆発は司教座のサン・ソヴール(救い主)大聖堂で起こった。ド・マズノ神父は堅信式のために若者を大聖堂に集めた。エクスの司教座には少し前から司教がいなかったので、その日、ディニュ司教区の司教によって皆が堅信の秘跡を受けた。「プロヴァンスの宣教者たち」はマルタの聖ヨハネ小教区の枠の中にあった。そのため堅信式が終わった時、怒っていた主任司祭はド・マズノ神父に向かって荒々しい言葉で叫んだ。「何でこの若者たちを特別扱いするのか。イエス・キリストの大きな群れの中に残しておけ。特別扱いは許さん!」

司教の代理のギグー神父は、堅信の秘跡を受けたばかりの「若きキリスト者の会」の若者をすぐにより特別な場所、つまり祭壇の周りに輪を作って立たせた。司教の代理はもちろんド・マズノ神父を応援する側の人である。その時主任司祭たちは道に出て、大急ぎで暴走族の若者を集め教会に連れて来た。大騒動になった。平手打ちしたり、ビレッタ(その当時の聖職者の帽子)で殴ったりした。祭壇の方からド・マズノ神父の若者たちはそれを見つめていた。司祭としては、自分が育てた羊を、そういう暴漢の若者の群れに混ぜ加えたくはない気持ちは当然である。

勿論、このことは町中に広まった。敵対していた両方の勢力はそれぞれ自分たちのひそかな喜びの内に固まった。ド・マズノ神父を応援している側は事件の時の彼の威厳ある態度に対して敬意の念を表し、神父に反対する側の人たちは彼を誹謗した。

被害者であるマズノはかえって司教の代理の応援を受けたために自信を付け再び前へ進もうと思った。

今度こそ、彼は会の若者たちの初聖体をミシオンの教会で受けさせようと決めた。そのために一人ひとりの主任司祭のところへ回って通知した。しかし彼らは一致団結して冷たい反応を示した。

衝動的な人、ド・マズノ神父はぴりっとした趣を添えた手紙で返事した。この残念な手紙はもう既に方々に回り、フランスの宗教大臣にまで届いた。不幸な宣教者は失敗から失敗への道を歩んでいた。他の修道会は不安定で反対されていた。司教区の当事者の支援がなければその共同体はすぐ崩れるだろう。エクス大司教区は一年前から新司教を待っていた。しかし任命されても新しい大司教は「プロヴァンスの宣教者たち」を支援するだろうか。他の支持者を捜さなければと思った。王位の政府の宗教大臣からの認可証を願い出たらどうだろうかと考えた。

1817年7月、ド・マズノ神父は直ちにパリに向かって出かけていった。宗教大臣はもう既に敵対者の主任司祭たちから不利な報告書を貰っているだろうかと不安であった。

パリでは宗教大臣は「協力者と共に幸運に始まった活動」を続けるための許可だけを与えた。ド・マズノ神父についてのエクスの何人かの主任司祭から貰った厳しい苦情の手紙は宗教者のファイルの中に入れられた。教会内の問題として取り扱い、教会の当事者に問題解決を任されたのである。

この、半分は失敗したと言うような事態を見て、ド・マズノ神父は違う方向に向けて代わりの解決を求めた。それは叔父に当たるフォルツネ・ド・マズノ神父を是非司教の位に付けて貰いたいと言うことである。そうしたらフォルツネは自分の宣教共同体の保護者になるだろう。自分自身は何回か聖職者としての身分上の昇進を断ってきたのであるが、イタリアのパレルモに亡命していた叔父の意見を求めることもなく直ちにすばやく必要な下準備や手続きを成し遂げた。自分自身が昇進するために一言だけ言ったら多くの可能性が生じたのであろうが、自分の目的に向かっては冷静に揺るがなかった。後になってこう言った、「世間的に言えば自分の裕福を犠牲にした」と。

長い間教会の当事者から連絡がなかった。希望が失われたと思った時に突然、叔父がマルセイユの司教として任命されたという噂が流れた。ド・マズノ神父は「意外だ、驚いたな、信じられない、すばらしい」と自分の感情を隠さずに叫んだ。これで自分の修道会は救われた。でも、これから仕事だ。叔父を納得させなければならない。早速、甥のウジェーン・ド・マズノ神父は任命を受容する理由を何通かの手紙で叔父に述べた。「プロヴァンス地方の再生だ、マルセイユ司教区のための特別な一団(プロヴァンスの宣教者たち)を準備している。」フォルツネが断ればウジェーンの修道会は葬られてしまうことになる。叔父自身が自分を「犠牲」にしなければ罪を犯すと同じことになる。何故ならば神の介入がはっきりと目に見えるからだ。

すべては成し遂げられたと思われた。フォルツネ神父は賛同するしかない。「震えながら」賛成してくれた。噴水のようにニュースが流れていった。震えている者に「マルセイユの司教に任命されたフォルツネ・ドズノ神父」宛の手紙が送られた。

1817年12月27日にウジェーンの父シャルル・アントアヌやシャルルの弟、船長のルイ・ウジェーンと一緒にフォルツネ神父はマルセイユに到着した。シャルルはフォルツネが若返ったと言った。しかし悲しい失望だ。市民や軍人や聖職者が任命された司教に目を向けている間に、ウジェーンはフォルツネを隅へひっぱっていって任命は正式でないことを伝えた。1801年の政教条約によってマルセイユ司教区は司教座として無くされたので司教座を復活させなければ見込みはない。司教座のない司教を立てられない。だからこの任命は中断されているのだ。

これで当惑したフォルツネ神父は架空の司教区民の目から退いてエクスの宣教者たちの修道院に身を隠す。シャルルとルイはそのままマルセイユに残った。

年老いたフォルツネ神父はこのような酷い目に遭って、問題が解決されるまで、つまりマルセイユ司教座が再生されるまでの五年間を待たなければならなかった。けれども少しづつ生き甲斐を感じ始めていく。自分から外出することはあまりなかったが多くの人々の訪問を受けた。甥のウジェーン神父の友人や敵でさえ敬意を表すために挨拶に来た。弱いものではあったが、こうやってこの任命は、一時ウジェーンの活動に新しい威厳を与えた。神にすべてを任せて自分の好きな巡回宣教集会に熱狂的に務めた。

宣教集会

ウジェーン・ド・マズノ神父が行っていた巡回説教集会を、当時のフランスの広大な宣教活動から切り離すことはできない。ちょうど同じ頃、王制度が戻ったのである。王制度と宣教活動が同時に出現したことで説教者たちの立場は不明確なものとなり、あいまいになり、宗教と政治との混乱に陥っていた。「イエスに万歳! イエスの十字架に万歳!」と「王様と王家に万歳!」とを同時に熱狂的に叫ぶ説教者も珍しくなかった。しかし、ド・マズノ神父は熱心な王政主義者であるにも関わらず幸いにその穴に陥らなかった。

ド・マズノ神父の宣教集会の内容を見ると、印象に残るのは、彼が局地や社会的な状況に適応できる特別な才能の持ち主だったということである。固い枠にはめられた内容を集会に持ち込むのは嫌いだったようだ。かえって、その場その場で人々や同伴説教者の反応に応えて内容を削ったり一新したりしていた。彼の意見は「宣教集会は皆で行うものだ」ということである。彼の独特なやり方を適切に描くことは結局不可能であるが、彼が新しく取り入れた要素を指摘すると、大体、次のようなものであった。

先ず最初に気詰まりを解きほぐすために個人個人と直接関りを持つようにした。当時彼だけは計画的に皆の所に行って家庭訪問していた。フランス革命以後、多くの場合、主任司祭たちは司祭館や教会に閉じ篭るようになっていた。そのために多くの信徒たちの生活から切り離されていた。ド・マズノ神父は例外なしに皆を訪問する。良くも悪くも、どんな受け入れ方をされても訪問は続く。これによって多くの情報が入り、集められた。現代のようなコンピューターによる分析はないわけであるがこのような個人個人との接触、会話、それによる情報などは宣教集会の展開において宣教者を賢明に導くこととなった。

自分が福音化を目指している民衆との身近な関りは大切だ。まして同じ民衆との一体化なのである。その目的を果たすためにド・マズノ神父は有名な悔悛者の行列を復活させた。革命前のプロヴァンスでは伝統的な行列であり、しかも革命後の人々の感受性にもぴったり合うものである。

宣教集会が始まると、神父は聴衆が宣教者自身の肩に自分の罪を乗せるように激励する。昔のユダヤ人が重荷になっている罪を身替りの山羊に乗せ砂漠に送っていたように。こうして宣教者は皆の身替りとして神の怒りを背負うことになる。しかし宣教者は神に信頼してこれを行う。皆から受け取って担った罪を十字架に掛けられたイエスに向かって慈悲と許しを願う。

この説教を終わるとド・マズノ神父は行動に移る。皆の罪を背負った宣教者は純真さを表すスルプリ(スータンの上に着る白衣)を脱ぎ、首に太いロープを結び、靴と靴下を脱ぎ、悔悛者の十字架を手にして行列を始める。じっと沈黙のままである。皆の喉は詰まって声も出ない。泥沼や堆肥を踏みながら宣教者は村を一回りする。教会に戻ると祭壇のまわりの敷石の床の上に、うつむきに身を伏せる。その後、香部屋に戻り足の汚れとあざを拭くのである。

使徒的大胆さか!常識はずれの行動か!悔悛者の態度による。ド・マズノ神父の場合は確固とした彼の信念によるものである。彼のすべての行動には熱意と信念があったので頑なな人でさえ手首で涙を拭いていた。しかしながら神父はとても賢明にこの方法を使い、強い印象を残したい時だけ使うことにする。

ド・マズノ神父の父親は不安にかられてそういう「大げさな行動」をやめさせるようフォルツネ神父に願い出た。「心配しないでくれ」とフォルツネは答えた。「ウジェーンが所有する美徳や才能が、持たない私たちの代償になっているのである」と。しかしよき理解者であるフォルツネは司教代行に何かしてくれるように願った。司教代行は寒い日や雪が降る日は靴や靴下を脱がないで首にロープを結ぶことだけにするように伝えた。

悔悛者の行列が終わって、皆が盛り上がった時にプロヴァンスの宣教者たちは直ちに次のプログラムに移った。当時のプロヴァンスの若い女性たちは過激な踊りに明け暮れていた。そんな彼女たちを集めて、率直に権威と熱意をもって聖母の会への入会を勧めた。この勧誘は時々、すぐにその場で徹底的な効果をあげた。殆どの若者は入会し悪魔的な踊りを止める約束をした。彼女たちは涙を流して、爆発的に喜びを表し、心からお互いに抱き合った。十九世紀はロマンティックでもありセンチメンタルな時代だったので自分の感情を涙で表すことが多く、しかも建前の本音なのか本音の涙なのか自分でも分からなくなるというような場合さえ多かったのである。

プロヴァンス地方のとても情熱的な人たちを一瞬にしてまるっきり変えさせたことは大したことである。だが多くの場合はその効果が不完全で一時的なものに終わった。踊りの代わりに何か提供すべきであった。宣教者たちには慌ただしい落ち着きのない若者たちが暇な時間を過ごすための適切なものを提供できなかった。

宣教者たちの戦いぶりがとても目覚ましいものだったので、時々、近衛の連中でさえ好奇心を見せた。マルセイユの近衛騎兵隊のラヴィエという中佐は駐屯地での軍隊よりも若い踊り子の方に興味を示した。彼は報告書の中で次のように書いた。「聖母の会に入会した子も、しなかった子も従来通り踊っている!」と。勿論この「貴重」な報告は軍事省にまで届いた。身持ちの悪い若い女性たちに対する熱心な働きかけに対して、興味津々の暇な大臣や中佐は幸せものと言うべきであろうか!

ド・マズノ神父は活動を展開しようと目指す田舎に行った時にはまず第一にその地方に合った説教を考えた。神父はまわりの雰囲気にごまかされたり、左右されたりするような人ではない。祭や演出や悔悛者の行列など、ある時には墓地で墓穴の前で頭骸骨を手に持って死についての説教も行ったが、こういう「演技」はすべて副次的なものである。ド・マズノ神父の一番の狙いは信仰教育を施すことである。聴衆者のために「言葉というパンを裂く」だけではなくある程度「その言葉を噛み砕く」必要がある。

しかしながら雄弁術を軽蔑はしない。かえって受けた才能をすべて使うべきだと考えていた。生まれつきの雄弁者ド・マズノ神父は同伴者の中で輝いていた。雄弁術のルールそのものを重視してはいなかったので、まず全体の計画を立ててから、自分が書いた文章にこだわることなく聴衆者との密接な繋がりをもって説教した。彼の説教は口をついてほとばしり出た。著名な歴史家であり政治家であるツィエールそして歴史家であるミニエはド・マズノ神父の説教を聞いた時にフランスの偉大な雄弁者の一人として認めている。

ド・マズノ神父はその当時の社会への完全な順応があってもそれだけでは物足りないことを感じた。「宣教者が言葉を裂き、噛み砕いても聴衆がその言葉を味わえるためにもう一つの条件が必要だ。宣教者自身がその説教の内容や教えを自分の心の奥底にまで取り入れなければ空しい言葉にすぎない。人々を納得させるためには、キリスト者として司祭としての明快な生活の模範を提供しなければならない。宣教者自身が聖人にならなければならない」と。だからウジェーンは活躍中の宣教者たちに多くの厳しい規範を命じた。

宣教集会の三週間の間、朝四時に起きる。午前中は教会で祈る。院長に断らない限りじっとそこにいる。厳しい規則の中に自分の身を置いた。午後になると病人の訪問,赦しの秘跡、説教である。寝る時間は夜十一時になる。

粗食だ。不必要なものを食べない。超人的な仕事をこなしながらも四旬節には厳しい断食を課した。自分自身に関しては衰弱している時でさえ、ド・マズノ神父は指導司祭と医者の勧めがなければめったにこの断食をゆるめることがなかった。夕食はおかゆかアーモンドミルクの入った小麦で作ったスムールとオレンジ1個ぐらいで済ました。本人によるとオレンジはいらだっている自分の血液を清めるためだという。

睡眠に関しては、ド・マズノ神父は藁布団やマットレスを抜いて直接板に寝ているにも関わらず十分取っていると主張する。

プロヴァンスの宣教者たちを指導する院長は使徒的熱意に燃えるあまりに、自分の弱った体を邪険に扱っていた。殆ど誰も彼を止めさせる人がいなかったが、ド・マズノ神父の父親と叔父のフォルツネ神父は時々干渉し心を配っていた。二人の兄弟は熱心にド・マズノ神父の行いやしぐさを見つめていた。二人の間の手紙は新聞のように巡回宣教教会の有様を描いている。私たちの目から見れば貴重な情報が載っている。

フォルツネ・ド・マズノ神父の日々は司教になるための準備としての長い長い黙想会のようである。しかし司教叙階の日は近づかない。彼の亡命生活は長かったが元貴族の人間が新しい世界に慣れるためには実際は有意義な期間でもあった。フォルツネはいろいろな人と連絡を取った。彼はもう七十才になるにも関わらず見事に若返っていた。そのためにこのおじいさんに対する悪い噂が段々と少なくなった。毎日長い時間をかけて赦しの秘跡を授け共同体のすべての祈りの時間を時間通りに守った。兄に次のように書いた。「二十七年間教会には役に立たなかった私だができるだけ挽回できれば嬉しいことだ」と。皆は「『名誉と富に対する乾き』」を感じていたのでそれが非常に苦しかったが現在は私の苦しみはこれから来る責任を負ってそれを担っていくことだ」と。しかしその責任はまだまだ遠い先にあった。

フォルツネは度々兄からの頼みを受けて甥のウジェーンに節度を守るように勧めたがウジェーンの正式な指導司祭ではなかったので効果はなかった。ウジェーンは叔父の戒めを無視していた。フォルツネは次のように書いた。「あることに関してはとても頑固なやつだ!そして一番頭に来るのはいつまでも誰もその性格を変えられないことである」と。例を挙げれば兄と二人でウジェーンのボロボロになった靴を取り替えさせたかったが最後まで頑張っても遂にできなかった。父親は次のように書いた。「乞食でさえそんな靴を使わないだろう。修理にも出さない。行列の時にウジェーンを指したい時は『だらしのない恰好をしている奴だ』と言えば良い。靴の先から足は数センチも出ている。泥沼を裸足で歩いている!」と。

宣教集会の効果はどうだったであろう。

実は不思議な効果を挙げていたのである。ある時、結婚生活がダメになった夫婦が教会の音楽を聴いただけで生き生きとした結婚生活に戻った。また、魚売りのおかみさんが涜神的な言葉を使った際、お客の婦人から平手打ちを顔に受けた。又次の例もあった。ある荷車引きは自分のロバを鞭で戒めながら涜神的な言葉を使ってしまったが、すぐにその後で喜びのうちに自分自身を鞭で打ったのだった。

実を言うとプロヴァンス地方で行われた宣教集会は最近までのものと同じようなものである。あるものは大成功であり、あるものは少なくとも部分的に不成功に終わった。フランス全体に行われていた宣教集会とプロヴァンス地方の宣教集会を比べると後者の方が成功したと言える。何故かと言うとド・マズノ神父の宣教者たちは欠点はあったが、自分たちが直接、接する福音化を目指す地元に人々に適応するように勧めていたので、ある程度の成功を見ることが出来た。他の地方の神父たちの努力を軽蔑したくないが、ド・マズノ神父の方は彼のすぐれた特別な性質によるものだと感じないわけにはいかない。

支援探し

巡回宣教教会を準備し行うことだけがウジェーン・ド・マズノ神父の唯一の仕事ではない。周りの教会の主任司祭たちはまだ彼に反対を続けている。そんな彼らとの戦いの中でも、新しくアルプス地方のノートルダム・ドゥ・ロ巡礼地を引き受けるように依頼された。

しかし、それもそれなりの問題を起こしてしまうことになる。もしその依頼を引き受けるならばプロヴァンス以外でも共同体を設立しなけれはならない。創立者ははじめそのことに考えが及ばなかった。しかし、よくよく考えてみるとこの団体がこうして散らばって行き、両方の修道院が誓願で結ばれていないならばせっかく始めた活動も自然消滅で終わってしまうのではないだろうか。仲間は同じ見方でものを見るだろうか。皆、意識してはいなかったし、今までは誓願なしと言う形ではあったが、事実上は修道共同体になっていたのでド・マズノ神父は思い切って挑戦してみた。

しかし新たな問題がある。ただ修道生活を送っているということと、誓願を立てて、そのために一生涯を捧げるということとは大きな違いだ。ド・マズノ神父はその事実にすぐ気がついた。

最初、宣教者たちはそれをすることによって重要な結果が生じると気が付かなかったし、そんなに深く考えていなかった。だから創立者が彼らの意見を求めた時には、必要に応じて今までの規則を変えても良いと軽く考えて賛成した。ド・マズノ神父は一人で人里離れた場所サン・ロレンにある家族の別荘へ行き十二日間で新しい会憲会則の文章を作った。以前からずっとこのことについて良く熟考してきたことであるから、今、ペンはすらすらと動き言葉は次々とほとばしり出た。その当時福者になったばかりのアルフォンソ・リグーリの修道会の会憲会則をしばしば参考にしたにも関わらず、やはりウジェーン・ド・マズノの手から生まれたものであると言う強い印象を受ける。

十月二十四日にド・マズノ院長は共同体の正式の成員六人に手書きの新しい会憲会則を読み上げた。皆は例外なく会の方針についての第一部に賛成した。誓願についての第二部については全く違う反応だった。六人中二人だけ賛成した。後の四人はことの運びによってまるっきり裏切られたと思って反対した。この共同体に入った時には修道会にはいるつもりはなかったと言明した。教区司祭の共同体として設立された団体ではないかと主張した。

だがウジェーン・ド・マズノ神父はそんな簡単に諦める人ではない。一瞬、負けたような形になったが、突然宣教者の共同体に関わっている三人の神学生を思い出し、彼らも近いうちに正式に団体の成員になるので投票の権利があるはずだと主張した。これから決定することの結果は同時に彼らの未来に関わっているのだ。

その場で投票権を与えて、二回目の投票を行った。神学生はもちろんド・マズノ神父の味方をした。始めから結果はわかっていた。誓願をたてたい六人に対して、立てたくない4人だ。

創立者の疑わしいやり方によって対抗する意見がぶつかるのではないかと心配していたのだが、ここで思いがけないことが起こった。四人の反対者のうち二人はその場で一変して賛成の方に心を変えた。もう一人は有期誓願の形で残った。四人目は考える時間が欲しいと言い出した。雰囲気はすっきりしたものになり共同体の一致は以前よりも急に強固になった。神の導きによって新しい会は一つの大きな山を超えたのである。

ノートルダム・ドゥ・ロの共同体が設立されてから間もなく宣教者たちは再び動き出した。しかしエクスの大司教としてボーゼ司教が任命された。彼はド・マズノ神父が行おうとしていることに反対はしなかったが支援も一切してくれなかった。当然主任司祭の反対は一層強くなった。そのためにプロヴァンスの宣教者たちとその創立者は大司教区の論争の源であった。反対派によって彼はいつも困惑させられることになった。

1818年11月1日に立てた公の初誓願の時から首にかけた小十字架像とその時の誓願書。

くすぶり続けていた反対は1820年の春に爆発して公になった。それはエクスとマルセイユ合同で、フォルバン・ジャンソンのフランスの宣教者たちとプロヴァンスの宣教者たちが宣教集会を行った時だ。フランスの宣教者たちは全体の責任をもっていたが、彼らは一流の上層階級に対して完璧なフランス語で行い、ド・マズノ神父のグループは両方の街の庶民のために表現のとても豊かなプロヴァンス独特の方言を用いて行った。

マルセイユの宣教集会を終えるとすぐにフランスの宣教者たちを応援している側は極めて精力的な運動を起こした。それを応援しているグループの神父に正式にマルセイユの宣教者たちとして残って欲しかったからである。ド・マズノ神父の団体を応援している側も負けずに平等の権利を訴え、プロヴァンスの宣教者たちが残ってくれるように承認した。エクスの大司教はその間に立っていたので両側の宣教者たちがマルセイユに残るように承認した。

その間ずっとウジェーンの叔父のフォルツネ・ド・マズノ神父は気難しくなっていた。1819年に兄への手紙の中で次のように書いた。「私たちは何故あの美しく平和なシチリアを離れただろうか」と。間もなくウジェーンの父親シャルル・アントアヌ・ド・マズノが亡くなった。フォルツネ神父にとって大きなショックだった。兄は兄弟であると言うだけでなく善き顧問であり、善き相談相手だったからである。そしてウジェーンの母親が貧しくなったフォルツネ神父から依頼されていた援助も拒否したので尚更悲しかった。援助を断られたので兄の病気のための治療費と葬儀のために費やした費用を他の所から借りなければならなくなった。シャルル・アントアヌはキリスト信者として長い間、怠惰な者であったかも知れないが最終的には息子のウジェーンや弟のフォルツネの影の下でキリスト信者としてこの世を去った。

1822年にプロヴァンスの宣教者たちの状況は一つも変わっていないが、フォルツネ神父の方の状況は明らかになった。マルセイユ司教区がその年の十月に再設立されてから、フォルツネ神父はマルセイユの司教として1823年の1月に正式に任命された。

新司教は当時73歳になっていたが甥のウジェーンの反対者が主張しているように力のない者ではなかったし、まだまだ衰えてもいなかった。フランスの宣教者たちを熱狂的に応援している側の人たちはフォルツネのことを「ボケている」とか「役に立たない者だ」とか主張し、「甥の単なる操り人形だ」という反対者たちもいた。しかしボケているなどということはなく元気だったし甥の操り人形などには全然なってはいなかった。

フォルツネ神父は1823年7月にイシ司教区で司教叙階が授けられた。すぐに新司教はフランスの宣教者たちの院長宛てに今の状態を終わりにしたいのでそのグループとの「才能」と「美徳」はマルセイユ司教区にもう必要ないものだと伝えた。フランスの宣教者たちが事情を知りながらフォルツネについての悪口を止めなかったことが第一の理由だった。現在、司教として、信用ができ堂々と実際的に協力してくれてる司教区専属の使徒的司祭のチームが欲しかった。裏切り者の居場所はないはずだ。従って甥のウジェーン神父とタンピエ神父を司教代理として任命し、プロヴァンス地方の訪問に旅立った。

何日かが経ってエクスの方に着いた時に、フランスの宣教者たちが彼の礼儀正しい手紙を受け取ったにも関わらず、まだマルセイユに残っていることを聞いてとても怒った。ペンを置いて司教杖を手で持って公の聖務禁止を彼らの聖堂のドアに貼り付けた。この聖堂から多くの反対者が生じていたからである。

8月10日フォルツネ司教はゆだねられた司教座に着く。司教叙階によって若返ったこの老人の血管にはド・マズノ家の優しく寛大な血が流れていた。

8月10日 フォルツネ司教はゆだねられて司教座に着く。

聖務禁止というものは反対者を押しつぶすよりも、彼らを地下活動に追い込むことになってしまった。「フランスの宣教者たちに万歳!」「司教を引き倒そう」と過激派の人たちが叫んでいた。そして司教館の近くの街角に次のような看板が現れた。「この建物を売ろう」「ド・マズノ司教の首をここにつるそう」と。

ついに警察官もこの事件に介入し、それによって表面上は落ち着いたように見えたが上流階級の人々の怒りを和らげることはできなかった。それでも司教は大体において、広く一般的に市民の承認を受けた。しかしその甥はどうだったであろうか。残念ながらそれは決して!と言わなければならないだろう。後になってウジェーンは次のように書いている。「私への歓迎は侵略者への歓迎の程度だった」と。明らかに司教に対する反対は実は甥のウジェーンに対するものだった。ウジェーンは自分の「新しい修道会の利益のために司教代理としての座を使っていた」と思われていたからである。

でも上流階級の人たちの文句や不平にも関わらず、ド・マズノ司教とド・マズノ神父は二人でマルセイユの一般の市民の本当の気持ち、考え方、「脈」を測ろうとし始めた。もう既にこの偉大な街マルセイユは経済的にはにわか景気に湧き、社会的そして宗教的に高い水準に達していた。叔父と甥はチームを組んで司教区の生活にこういう発達がどんな影響を及ばすかを探ろうとしていた。彼らは時々ためらいがちな解決、そして事情を考慮しなければならない場合もあったが、密接な協力によってうまく解決していくことができた。

貿易と通商はますます高まり始めた。新しい層の企業家や事業家が現れてきたからである。彼らは以前の事業家と比較して「大胆なしかも想像力豊かな人」であった。新しい産業はあちこちから生じてきてますます機械化されていった。人口も速いペースで増えてきた。1821年の10万9483人から1824年の11万7964人にと言う具合だ。古い塀を取り壊し、街を広げた。昔の小教区の境を変えなければならないほど新しい建築や住宅が現れた。しかも新地区に新しい小教区を設立しなければならない。都会化が進んで叔父・甥コンビはこういうような新しい問題に直面しなければならなかったがそれにもうまく対処し、成功した。

街が速く変わっていった中でゆっくり変わっていくものがあった。例えば言語。市民はまだプロヴァンスの方言を使い新聞を読むことさえしなかった。昔の貴族の人たちは段々と消えかかっていた。そして以前の中流階級の人も同じ道を走っていた。新しい中流階級の人たちは積極的な活発さと冒険心に富んでいた。

宗教的な面では殆どの人は日曜日の義務を果たす忠実さを見せ、その当時はやっていた荘厳な典礼や地方の伝統的な習慣を好んでいた。本当の宗教心があったかどうかは別問題である。何故なら彼らの「宗教」は根本的な良心の確信に基づくよりも儀式だけにこだわっていたからである。街の宗教的機関として養護施設、過去の悪い行為を後悔している人々の避難所、悔悛宗教奉仕団体(顔にいろいろな色の仮面をかぶっていたが)などのものがあったがこういう施設は時代遅れのものが殆どだった。金持ちの人だけ時代に合った壮年会を持っていた。そんな中で、アルマン神父は効果的な男子青年グループを指導していた。貧しい人々には「福祉以外に何もない」状態で恩情主義というものが彼らの王だった。

他方ではマルセイユはひどい聖職者不足に悩まされていた。全司教区に対して171人の司祭だけであった。しかも半分以上は六十歳以上である。男子修道会としてはプロヴァンスの宣教者やラ・サール会の修道士や神の聖ヨハネ会の修道士しかいない。女子修道会も少ない。

フォルツネ司教がマルセイユ司教区に着任してから間もなく司教になる以前から彼を応援してきた司祭は特別な報いを受けた。そのすぐ後に司教とその甥は司教区の召命不足という一番重大に考えていた問題に取り組んだ。例えば先ず大神学校を復興した。司教館はためらうことなく一人一人の司祭に収入の一部を要求した。何人かは拒否したが彼らの援助なしでも新しい神学校の建物を着工した。

小神学校には新しい校長が必要だった。そしてそれもド・マズノ司教とド・マズノ神父は問題なくすぐに見つけることができた。パリのルイ・ル・グラン大学のケール神父がその人だ。新しい校長は直ちに小神学校が必要としていた活気をそこにもたらした。もちろん彼も司教に報われた。こうして街の社会的な変動と共に歩き始めたのである。

汚れなきマリアの献身会士

ド・マズノ神父は非常に困難で危険なことも多い活動を同時に並行して行っていた。一つは司教区のリズムを社会のニーズのリズムに合わせること、そしてもう一つは芽を出し始めた修道会の管理をすることだ。マルセイユの何人かは「彼は外の人だ。自分の修道会の利益のために全てを支配しようとしている人だ」と思っていた。他方では修道会の兄弟たちは「院長に殆ど会っていない」という文句を言い始めた。彼らはブツブツ不平を言って創立者の長い不在や司教代行としての役割が修道会を不利にしていると強調した。他の人は彼が自分自身の個人的な功名心のためにいろいろな敬意を要求し喜んで受けていたと言っていた。だから周りの人たちとの関りは緊張感が漲っていた。フォルツネ司教がマルセイユの司教になったのはかえってマイナス点が多かった。修道会の将来性を確信させるよりも新しい困難をもたらした。ある時期「プロヴァンスの宣教者たち」が無くなるのではないかと思われるほどだった。

ド・マズノ神父には心配の種がつきることはなかった。修道会から退会する人が多かった。多くの司教も介入してまるで聖職者同士の飛び入り自由の試合みたいになった。フレジュ司教区の司教はその一人だったしエクスの大司教はド・マズノ神父のことを「不幸な偽善者であり白い墓である」と公に表明した。

ド・マズノ神父は平然としていて、決して自己弁明しようとしなかった。しかし1823年11月の初金曜日に一日パンと水だけの断食をし、そして共同体の皆の前で血が出るまで自分自身を鞭で打った。同胞たちはそれを見て大変驚いて、その日から修道会の安定のために努力するようになった。同じ時にエクスの大司教はいろいろ調査した上で前に表明した言葉を「忘れてくれ」と創立者にしきりに願い出た。その事件に対する償いの気持ちからであろうか、その時からエクスの大司教は常にド・マズノ神父を応援してくれるようになった。

波もおさまってその後は歓迎されるべきとても平和な状態になった。しかし将来にもこういう陰謀事件が起こる心配はあるので創立者はローマの教皇にアピールしておいた方が良いのではないだろうかと思った。普段ならすぐに決断の出来る創立者だがさすがに今回は戸惑った。つまり修道会の創立者として認められることに対して違和感を感じていた。彼は単なる小さなグループの宣教者たちの頭であって決して「創立者」としての意識はなかったのである。

その宣教者たちの中の一人アルビー二神父が彼のためらいを決断に持っていった。文字通り創立者の肩を突き押し「ローマに行け」と付け加えた。創立者が必要としていた刺激になった。

ローマではド・マズノ神父は教皇レオ12世にあいそよく歓迎された。しかし宣教者たちの正式認可と言うところまではどうも持って行けそうもない。父親としての激励の言葉ぐらいの重みであろうか・・・。しかし創立者は頑張った。正式認可がなければとがめられたと同じように見えるし、フランスの司教団のメンバーは今まで以上に責めて来るだろうと考えたからである。

ド・マズノ神父の議論によってなのかどうか分からないが、教皇は少しずつ耳を貸し始めた。そして正式認可を貰うためにどんな手段を使ったら良いか創立者を指導していろいろ教え始めた。数日後激励の言葉も付け加えた。「この修道会が好きだ。今までのよい成果を聞いている。この会を助けてあげたい」と教皇は断言した。

1826年2月17日に、三人のフランスの司教の猛烈な反対にも関わらずド・マズノ神父の小さなグループが正式に認められた。しかしこれから「プロヴァンスの宣教者たち」ではなく「汚れなきマリアの献身宣教会士」という名称である。自分の修道会は完全に教会に結合されているのでその会の組織作りと使徒的奉仕に移ることが出来た。

一粒の麦が死ななければ

新しい会のために全力を傾けたが、1829年5月、ついにド・マズノ神父は倒れてしまった。それほど全身全霊を尽くして働いたのである。しかし過労で倒れるというこの経験も彼を変えることは一切なかった。短い休養をし始めたと思う間もなく立ち上がって自分の「虚弱な身体」を奮い立たせたいと、長い休息には応じなかった。すぐ断食もし始めた。タンピエ神父は怒って完全休養を得させるためにスイスに送った。

フランスが1830年7月5日にアルジェリアを奪い取ったことをド・マズノはこの旅の間に知った。これは大きな喜びだった。何故かというとこれによってアフリカ大陸全体は「息子たち」(オブレート会の会員)の熱意のこもった宣教に開かれたからである。マルセイユの市民たちはまた違う理由で喜んでいた。つまり、アフリカ大陸はこの港の商売の対象になっているので、大きな利益になるだろうと期待した訳である。軍隊の世話をするだけでもう既に彼らの財布は潤っていた。当時「植民地主義者」という言葉はまだ汚い言葉ではなかった。

国民は、この陶酔感の中で突然シャルル王十世がパリから逃げたことを知らされた。オレルアンの公爵がすぐに王権を奪い取った。この1830年の七月革命事件はド・マズノ神父に大きな驚きと憤慨を起こさせた。滞在していたフリーブルから伯父のフォルツネ司教に手紙を書いて新しい「内乱の王」ルイ・フィリップを認めないならば逃げるようにと勧めた。何故かというと叔父はあまりにも年を取っているので新王には対抗できないだろうと思っていたからである。

ド・マズノ神父が新しい事態にどう対処すべきかを探っていた時に教皇ピオ8世はルイ・フィリップ王が「とても良いキリスト者」であることを承認した。

この事件でド・マズノは途方にくれた。今まで経験したことの中で一番苦いことだった。フランス人として戦ってきた意味は無くなった。今まで貴族であり、亡命者であり、完璧主義的な性格の持ち主であるからブルボン王家とカトリックというものを一体として考えてきた。又、一方教皇を大いに尊重しこれに従っていく気持ちは強い。これからブルボン王家とカトリックを切り離さなければならなくなった。自分の全存在を捨てなければならない激しい辛さである。しかし自分の気持ちを抑えて次のように語った。「教会の頭の話を聞いてそれに従い、自分の意見を直すのは自分を否定することでも恥じることでもない」と。今まで持っていた信念の完全なしかも困難な反省が始まった。

いわゆる「七月の王政」(革命によるルイ・フィリップ王政)というものはフランスの教会のためには多くの困難を招いた。例えばマルセイユでは司教座を廃止する大きな声が揚がった。少なくとも今のフォルツネ司教が亡くなった時にそれは実施されるだろう。フォルツネはもう八十歳だがそういう声には負けたくない。だから直接教皇に手紙を書いて暗い状況などをすべて説明した。そして解決案も提供した。それはド・マズノ神父を司教の位に昇任させることだ。賢いフォルツネは次のことを知っていた。つまり当時フランスの司教区に司教を任命するには政府の承認を得なければならないことになっていたから、フランスの内のどこかの司教区ではなく、現在いろいろな事情で存在しなくなった他国の司教区の司教として任命すれば良い。そして、事実その司教区は存在していないのだからそこに滞在しなくても済む。住まいはマルセイユのままで良いわけだ。ただの名誉司教だ。それならばフランスの政府から特別な許可も要らない訳だ。そして次の文章をつけ加えた。「私の聖務を果たすにはこの司教は大いに役に立つだろう。そして私が亡くなった時にフランスがより良い事情になってから猊下が新しい後継者を任命するまでに新司教は司祭叙階の秘跡を授けられる」

熟慮の末に教皇とローマ聖庁はフォルツネ司教の提案を気に入り完全に受け入れた。そして秘密を厳守して

すべてを運んだ。さもなければフランス政府はそれを知った場合、拒否権を行使したに違いない。事実この例、つまり厚かましい男ド・マズノ神父を推薦することによって「7月の王権」の本当の意向を測ることができたわけである。同時に問題が生じた場合はド・マズノ自身が政府の報復的な怒りを一身に背負うことになるのだ。ド・マズノ神父はローマに行きこれらの点について十分にしかも具体的に当局の方から警告された。しかし本人は逃げられなかった。何故かというとローマ聖庁は完全に彼を支えると保証したからである。が本当に自分の思い通りに気持ち良く仕事ができるかどうかを予測し得ていただろうか。教皇は最後まで計画を果たしたいと堅い意志を示した。ド・マズノ神父は教皇の期待を裏切ることはできない。特に昔から聖座の権利を猛然と主張し、勇敢な聖座の支持者としてやってきたのだ。今になって止めたくない。フランス政府が他国の司教の任命に携わっていることに対して猛反対だったからである。

1832年10月1日に布教聖省はウジェーン・ド・マズノをチュニジアとトリポリタニア(リビアの北西地方)の宣教地の使徒的巡察のために任命した。マルセイユを住まいとしアフリカ北部地域へ行きやすくする。同日教皇グレゴリオ16世は、フランス政府の承認を要求しないでド・マズノをもう存在していないイコジア(アルジェリア地方)司教区の司教として任命する。

叙階式までの準備の間、多くの困難があったにも関わらず新司教は自分の全身全霊を完全に聖霊に委ねる。

「司祭叙階された時に受けた聖霊をないがしろにしてきて、その導きにもよくこたえないできてしまったが、その同じ聖霊が今回全てを正してくださるだろう。これより一層、聖霊は強い力をもって私を導き、私の心に内在すると確信する」

司教叙階式は、若い頃ベネチアで出会いそして指導を受けたドン・バルトロ神父が埋葬されているサン・シルヴェストル教会で、10月14日に行われた。

イコジアの新司教がマルセイユに戻った直後、ブッシュ・ドゥ・ローン知事として務めている抜かりのないトマ氏は宗教大臣に司教の司牧的な活躍と敬意のしるしを報告した。

これは何も知らなかった大臣を驚かす。フランス政府からこの大事なことを遠ざけておいたのか!直ちに各省や大使館は揺れ動く。そして毎日のように事件はますます複雑に絡み合い、跳ね返り、てんやわんやの様相を見せる。

約束通りローマ聖庁は弱みを見せないで言い返す。しかし熱っぽいトマ氏が事件を激化させる部署についている。彼の勧めによって検事総長や軍事当局や新聞記者などが一斉に戦う。イコジアの司教の如何なるしぐさをもこっそり観察し、その言葉を曲解しすべての行動を細かく記録する。ちょうどその時マルセイユの中央司令官が暗殺された。甥のド・マズノは熱狂的にブルボン王家を応援する人だとよく知られていたので、この暗殺に関わっていたと噂が広がった。こんな当て付けが言われるようになった。つまり、オルレアン派に対してブルボン家正統支持派の小集団の頭や殺し屋が秘密裏に関わっていると主張し始めた。ローマにあるフランス大使館からヴァチカン国務長官宛に次の報告があった。「ド・マズノ司教という聖職者についての主張は数多くあり、重大な事柄に関わっているので刑事訴訟を起こし始めても良いだろう」と。

介入しているヴァチカン公使は国務長官に次の短い手紙を書いて「ド・マズノ司教がこのままマルセイユに残るなら、フランスとローマ聖庁の間に半永久的にいざこざが起こされるだろう」と、心配を打ち明けた。

こういう報告を受けて、教皇グレゴリオ十六世は非難されたド・マズノ司教をバルバリ(エジプト西部から大西洋岸に至るアフリカ北部地域の古い呼び名)に派遣せざるを得ない。ド・マズノはローマに行ったが冷たく迎え入れられる。しかし個人的に教皇に会見し、長く対座することができた。そして突然、ド・マズノは教会に対する自分の熱烈な愛情を吐露し、訴え、告発された者がもう抑えることのできない告発者になった。「フランス政府の承認を得ないで教皇が司教を任命したと言う理由で政府は今その報復として苛めという不誠実な手段を取っているだけだ」と主張した。教皇は納得して意見をひっくり返す。イコジアの司教はバルバリに追放されるのではなくマルセイユに返される。

マルセイユで船から降りた時にド・マズノ司教は再び激しく攻撃される。市民権を奪うと脅迫される。間もなくその脅迫は事実になる。先ず司教代理としての月給を奪われた。この時は司教は一時的な平静状態を保った。間もなくイコジアの司教は選挙人名簿から落とされ市民権を失う。今度は司教は激しく反発した。二人の優れた弁護士の勧めで訴訟を裁判に持ち込んだ。

ローマは最後まで支えてくれるのだろうか。司教に対する侮辱に対してローマは司教に同情したが、他方では不都合を唱えて裁判の訴えを取り下げるように勧めた。

聖座の権威のために一生戦ってきたにも関わらず、犠牲者になったと思い知らされた今も熱烈な司教は、聖座の言うとうりに従った。そして次のように書いた「父なる教皇の厚情に委ねるしかない。教皇の手に全ての利益や栄誉を委ねる」

そして最後に書いた。「この迫害によって自分の国から亡命し、ローマに逃げなければならないなら、人間としての心づかいや愛情、人情やあわれみに頼ることはできないだろう。神にのみ報われるのだ。神にしか頼るものはない」。この心の痛みは打ちひしがれた人間の口から吐露された。深い自己放棄の思いを感じることができる。完全な神意への委託だ。教皇は正しくない助言を受けた。自分は犠牲になった。どうでもいい。正しい助言を受けても正しくない助言を受けても教皇は教皇だ。教皇のためにイコジアの司教は敵の侮辱を受けよう。「一粒の麦が死ななければ・・」

ある日その発芽は現れた!オブレート会の神父であり後にパリの大司教しかも枢機卿になる特別な手腕を持ったギベール神父はイコジア司教事件を追求してその解決を見出した。今の王家のマリ・アメリ女王は、昔パレルモの輝かしい社会で若きド・マズノ「伯爵」に出会った時に、彼の性質の良さによって深い印象を与えられていた。ギベール神父はその女王の助けを求めた。女王は上手なもてなしをもって王と相談した。

ウジェーン・ド・マズノ司教とフランスの政府との最終的な和解は1835年に成立した。そして二年後フォルツネ・ド・マズノ司教が司教座から降り、ウジェーンは1837年12月24日にマルセイユの司教になった。

際限のないように見えた危機はこれで解決した。ド・マズノ司教の長い一生の間にこれ以上の試練はなかった。衝撃は耐え難いものだったし、心は深い傷を負って痛んだ。しかし本人の考え方、その生き方、その魂をさえ良い方向に変えたので恩恵をもたらすものとなったのである。

【このカテゴリーの最新記事】