聖ウジェーン・ド・マズノ伝記 −吹き抜けるミストラルのようにー エメ・ロッシュ著

池田 純 訳

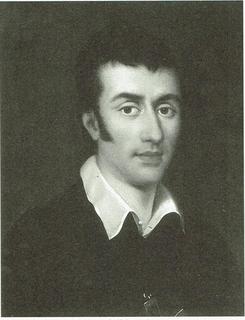

亡くなる数か月前のド・マズノ司教 78才(写真)

第一部プロヴァンスの貴人 1861年5月21日のことである。ニュースはたちまち町中に知れわたった。オブレート会の創立者、マルセイユの老司教ウジェーン・ド・マズノが死んだ。

夕暮れとともに弱ったミストラル(地中海沿岸地方に吹く寒冷な北西風)が吹きぬけていったように、この大胆な改革者の声が静かになった。司教の気質は、北の山から日当たりのよいプロヴァンスに吹きつけてくる、あの予測できない暴風に似たところがあるとよく知られていた。同じように、人を泣かすほど激しいところがあった。彼自身、その欠点を知らなかったわけではない。実に良心の呵責にさいなまれつつ、一生の間、抑制しようと努力したのである。

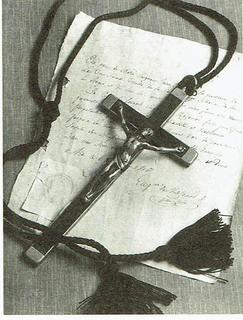

こんな性格の彼は、仲間にはどんな遺言を残したのだろうか。亡くなるその前の夜、意識もはっきりしていた彼は、その気質とは思えないほどに落ちついて、病床を囲んでいた仲間に言った。「互いに愛. . . 愛. . .愛、そして宣教に熱意を」。

誇張のない、しかも意味深いこの言葉は、彼自身の、難しい性格を抑制しようとしつづけた一生の長い苦闘、そしてすべての人に開こうとした心から染みでたものであろう。ド・マズノ司教は死んだ。一人の顕著な司教、そして宣教師が消滅した。彼は、教会に新しい宣教会を与え、マルセイユ司教区には、新しい命を与えた。彼が、司牧上物心両面に与えた推進力は、その後も教区の発展を支えた。

彼の影響は、マルセイユ教区だけでなく、プロヴァンス地方をも超えて広がった。19世紀に適合した闘士として、フランスの歴史上不可欠な一員であった。当時は、まさに血塗られた苦痛の時代であり、1789年のフランス革命によって、不正と特権の世界が崩れ、痛みを伴って、新世界が徐々に現れようとしていた。「時のしるし」を読める人にとっては、あらゆる可能性を秘めた時代であった。

マルセイユの司教は、時勢を読める人だったのだろうか。勇敢な人であったことは確かである。そして、時に独裁的な権威をもって振る舞うこの司教は、幾度となく大騒ぎの原因となり、激越な批判を受けることもあった。改革者の宿命なのであろう。それとも偉大さの特徴なのであろうか。そういうわけで、この熱烈な司教の真価が認められ、彼の努力が実り、栄光をもって迎えられるに至ったのはその死後のことであった。

この人を、もう少し深く見つめよう。このプロヴァンスの貴人が与えた第一印象は、必ずしも良いとは言えない。彼は、人を追い払うようなことはなかったが、接する人に近寄り難さを抱かせた。彼の面前では、誰一人落ち着くことができなかったが、彼の熱心さが理解できたとき、最初の印象は変えられていった。彼の熱心さは花火のように飛翔し、隙間を埋めるものであった。そして、ミストラルのように人を圧倒することもあった。例えば、ある日ド・マズノ司教に面会したトゥッルのベルト司教は、「皆さん、私はパウロを見て来た」と叫んだ。それは、彼がウジェーンの内に、宣教への激しいまでの熱意を見たからであった。

青年労働者の司牧に専念していたティモン・ダヴィド神父は言った。「頭を冷やすために数時間も待合室に待たされて、涙ぐんで彼の部屋を出ることがあった」。しかし、司教の不機嫌を度々浴びた同神父は、「それでも、彼のために命を賭ける気持ちもあった。」と証言している。

プロヴァンスの中心より ウジェーン・ド・マズノは1782年8月1日プロヴァンス(フランス南東部)の首都エクスに生まれた。彼の一生は、この地中海地方の特色の影響を受けていた。

日の光がふり注ぐ反面、ミストラルが吹きまくるこの地方は、のんきな観光客には晴れやかに見えても、地元の人にとっては厳しい土地であった。しかし、プロヴァンス人は昔から、日々の苦労を愉快な雰囲気と陽気な言葉で隠してしまうので有名なのである。この地方の魅力は、そこにあると言えた。

エクス・アン・プロヴァンスのクール・ミラボ街にあるこの家でウジェーンは1782年8月1日に生まれた。

ウジェーンの激高しやすい性格と創意豊かな心は、プロヴァンスが与えたものである。プロヴァンス人として、彼は率直で豊富な言葉に恵まれ、それは、正に金言と言えた。彼の感受性、外に向かっての積極的な信仰、そして鋭い直感力も、プロヴァンス人の特徴であった。

ウジェーンの父シャル・アントアヌは、エクス市の財政監査院(フランスに於ける旧司法制度機関)の院長であった。祖父のシャル・アレクサンドル・ド・マズノは、北プロヴァンスのこぢんまりした荘園の領主であった。即ちド・マズノ家は、貴族と法律家の地位を占めていたのである。祖父も父も、この身分の特権をおおいに意識していて、みるからに高位の尊厳を周囲に示していた。重々しい歩き方、学者らしい気取った話し方にも、それらはよく反映されていた。

ド・マズノ家の生活様式は、彼らの人間性からして見事に当を得たものであった。エクス市の本通りのしゃれた屋敷、立派な庭、馭者、従僕、近侍、召使いなど、何もかも整えていた。しかし、表向きは貴族らしく豪勢に暮らそうとしていたが、実際は、身分不相応な暮らしであった。彼らの名誉ある地位は、金になる地位ではなかったのである。

父親のシャルル・アントアヌ

母親のマリー・ローズ・ジョアニス

ここに、金を得るための一つの方法があった。結婚ーまさに金目当ての結婚である。当時のプロヴァンスでは、貴族の結婚に感傷は禁物とされていた。そういうわけで、祖父シャル・アレクサンドルは、金儲けの目的のために長男シャル・アントアヌを結婚させようと考えたのである。

マリー・ローズ・ジョア二スという、願ってもない女性が登場した。その父親は、エクスの国立大学の医学教授で、平民に過ぎなかったが、資産家であり、娘は持参金つきであろうと思われた。彼女は、財産の他に18才の若さと、プロヴァンス中に鳴り響く美ぼうの持ち主であった。シャル・アントアヌは、33才であった。

1778年2月2日、結婚の契約書は、形式に則り作成された。マリー・ローズは12万フランという多額の持参金の代わりに「院長夫人」の爵位を受けたのである。又、貴族として社交界に大きな昇格を成したのであった。

新婦の持参金に比べ、新郎シャルル・アントアヌが地位のために受けていた年間報酬は2千フランに過ぎず、それはまるで、只の釣銭のようなものであった。しかし、経済的な相違とはうらはらに、教養の面からいうと、マリー・ローズのそれはあまり深みのあるものとは言えなかった。一方、夫のシャルル・アントアヌは弁証家・雄弁家として既に評判を得ていたのである。

こんな二人ではあったが、熱心な信者として結婚生活の初期は幸福だった。その後、この調和が崩れていったのには様々な理由がある。フランス革命、亡命生活、強いられた住居、経済的な心配、マリーローズの健康がすぐれなかったこと等々。

ウジェーン・ド・マズノの性格は、出生地、社会階級、家庭、周囲などから溢れる美徳と悪徳によって形成された。彼は、典型的なプロヴァンス人として、性格の長所を養い、短所を根絶しようと努力したのである。即ち、頑固であったが寛大な人間でもあった。又、行政長官の息子として礼儀作法をわきまえた紳士であった。貴族社会が次第に衰退して行ったとはいえ、彼は、その階級の一員でありながら弱い立場の人々の前でへりくだることを学び、温情主義から出発したとはいえ、やがてあらゆる階層の人々へ尊敬を抱くようになるのである。

人夫長

ウジェーン・ド・マズノ5才

4才になると、ウジェーンは地方語であるプロヴァンス語が上手になっていた。劇場に連れて行かれたある日、2階の特別席から、平土間にいるうるさい人に対して、非常に怒ったことがある。「俺が飛び降りるから、気を付けろ。」とプロヴァンス語で叱った。父は、このような気の強い爆発を心配していた。抱かれることもいやがり、涙をめったに見せないこの少年は、人をおおっぴらに叱責したり、わがままが通るまで足を踏みならしたりすることも、心配の種であった。しかし、ジョア二ス叔父だけはそう思わなかった。「放っておきなさい。この子は強い個性をもっている。泣くよりは、意地を張ってわがままな大声を出しているほうがましだよ」と、よく弁護した。

母から受けたウジェーンの豊かな感受性は、わがままでおこりっぽい一面とは対象的であった。たとえば、ある日、木炭を運んでいる少年に出会ったウジェーンは、自分のきれいな服を少年人夫に与え、少年の、すすだらけの服をもらって家に帰ったことがある。母のマリー・ローズは、これが行き過ぎではないかと思い、彼を叱った。「貴方は、議長の息子でしょう。議長の息子は、人夫のみずぼらしい服装をするものではありません。」彼は、即座に言い返した。「では、人夫長になろう。」この若い貴人は、自分でも気づかないうちに、階級からの解放を求めていたのだ。少年人夫に対する同情の行為を、貧しい人々への宣教師召命の芽生えだと言うのは、少し性急かも知れない。が、彼の感受性の豊かさを示す出来事である。

ド・マズノ家には、司祭が何人かいた。叔父の一人シャル・フォルツネは、エクスの司教座聖堂参事会会員であり、大叔父の一人は、マルセイユ教区の司教総代理を務めていた。そういうわけで、「人夫長」がその道を選ぶならば、手本となるものに不足はしていなかった。しかし、時代は彼に、そのようなことを考える暇を与えなかった。フランス革命は、貴族社会のたわみで割れようとしていた門の前に立っていたのである。しかも、貴族は太古から特権に、未だ盲目的にしがみついていた。

ウジェーンの父シャルル・アントアヌ・ド・マズノ議長も、皆と同じように、「時のしるし」を読むことができなかった。彼は、高度な教養のある法律家ではあったが、政治的才能は全くもっていなかった。法律を盾にして、貴族の特権を守ろうとしたが、失敗して全てを失った。

エクス出身のミラボは、革命の指導者となった。彼は、ド・マズノ家の屋敷の前の、あの美しいグラン・クール通りを闊歩し、議長を完全無視した。さらに、恐ろしい噂が流れだした。革命者たちが、あの愛すべきグラン・クールの街灯の柱にシャルル・アントアヌ議長の首をつるすというものである。彼は猟師の服装をして逃げだした。1790年12月のことである。こうして、26年間の長い逃亡生活が始まり、しばらくして、ウジェーンも父の後をついて行くことになったのである。

いうまでもなく、革命の騒動は少年ウジェーンにとって、一生忘れられない体験となった。彼は、もちろん父の味方だった。父の話に出てくるあのミラボは、革命そのものを現わしていた。少年は、おそらく屋敷のバルコニーからグラン・クール通りを気どって歩き回るこの革命の指導者を見ることもあっただろう。がっちりした体に大きすぎる頭がのっかり、天然痘の傷だらけの顔から雷のような声を出したこのミラボは、鬼のように見えただろう。その後、フランスの教科書を飾るこの鬼の顔に、少年ウジェーンはいい印象を持つはずがなかった。

次第にもっと驚くべき噂が広まった。革命者たちは貴族の息子を絶滅させるとのことである。

革命に追いかけられて 革命者たちが、貴族の息子たちをも皆殺しにするーという噂に動揺し、ウジェーンも亡命することになった。1791年の初めに彼は亡命し、ニースで父と再会した。

8才の少年の前途には、きびしい道程が用意されていた。20才になるまで、彼は故郷に帰れないことになる。3才年下の妹二ネットとの楽しい遊びからも卒業しなければならなかった。かつて「人夫長」になろうと言った少年は、今、貧乏な議長の息子となって、極貧をも味わわなければならなくなった。

ウジェーンの一家は、革命の軍勢に追われ、どこにも定住できず町から町へと逃げ回った。こうして、少年が受けた教育はズタズタなものとなり、その一生に影響を残した。しかし、正式な教育が乏しかったとはいっても、亡命先のニース、トリノ、ベネチア、パレルモは、貴重な教育を与えることになった。

これら文化のある美しい町は、少年の視野を広げ、心を豊かにするものとなった。神は、ベネチアのカーニバルとパレルモの舞踏会に心乱す少年を、じっと見守っておられた。

ウジェーンのニース滞在は短かかったが、家の戸口に座って、通りかかる人々にいろいろな質問をあびせ、イタリア語の知識を深めていった。こうした事態を遺憾に思った父は、いくら費用がかかっても、息子に良い教育を与えようと決心した。そして、トリノ学院に行かせることに決めた。それは、若い貴族のための専門学校だったので、父は、息子が落ち着いた貴族的雰囲気の中で、ブルボン王家復位後の先祖の跡を継ぐ準備ができると考えていたのである。

少年は、すぐに学校生活になじんだ。イタリア語の乏しさにもかかわらず、徹底的に学ぼうとする彼の意欲が、たちまち成果をあげ、学校で一番になった。さらに、几帳面で模範的な生徒であるということで、級長にも選ばれた。

1792年の4月に、初聖体を受け、又同年6月3日に、堅信を受けた。それは、秘跡の恵みに強められる、大切な時期であった。やがて青年期を迎えようとしている少年学生に、さまざまな危険が降りかかろうとしていた。その第一はベネチア市へ移動する計画にあった。

革命の軍勢はさらに前進を続けて来たので、ド・マズノ一家は、ひとまずニースからトリノへ逃げた。このトリノ滞在中、思いもかけない情報が届いた。フランス国王自身が、打ち首にされたというのである。

しかし、ウジェーンの父ド・マズノ議長は平静だった「国王は死んだ。だが、革命がルイ16世の首を落としても、ブルボン王家は生き残っている。必ず復位する日が来るであろう。王家万歳。」議長はこのように考えたのである。しかし、さしあたりもっと緊迫した事態が生じた。革命の軍勢が、トリノに向かって来たのである。ド・マズノ一家は、再び逃げなければならなかった。

最も経済的な方法を考え、議長は、古い平底の荷舟を借り切った。そして1794年の春、一家はこのボロ船に乗り込んだのである。ウジェーンの両親、妹の二ネット、ルイ・ウジェーン叔父、マルセイユ教区の司教総代理の大叔父、エクスの司教座聖堂参事会会員のフォルツネ叔父も一緒だった。さらに、何人かの友人と信頼できる使用人も同伴した。12日間かけてポー川を下り、一行はようやくベネチアに着いた。しかし大きな失望が彼らを待っていた。街が外国人であふれ、宿泊所はどこも満員だったのである。やむなく彼等は、船底に2晩隠れていた。遠くに祭りの狂乱の声が聞こえる。例年の「海とベネチア市の婚礼」の祭りの時期であった。

この盛大な祭りの時、ドージ(古べネチア・ジェノア共和国の総督)は金の衣装を身に着け、金メッキをほどこした大乱用ガレー船ブチェントン丸に乗り込み、沖に出る。そして、金の指輪を海に投げ入れながら、「海よ、わが永遠の支配のため、お前と結婚する」と宣言するのである。この宣言に伴い、博覧会は開幕し、したい放題のカーニバルが始まる。

べネチアのカーニバルは、非行の場として有名であった。放蕩の限りつくしながら、時々次の放蕩に移るための休息をとりつつ、この休みの期間を含めて6ヵ月も続いた。世界各国から大勢の見物人が集まった。参加者は全く同じ衣装、長いケープ、長いベール、黒いベール、それに白い仮面をつけ、完全に誰が誰か分からなくした。こうしてベネチアのカーニバルは、退廃の限りという悪評を受けたのである。

祭りの頂点、キリストの昇天祭を過ぎた頃から、街は次第に落ち着き、見物人も減っていった。ド・マズノ一家はギリマニ宮殿の近く、主要水路であるグラン・カナルに続く狭い水路のほとりに、ようやく下宿を見つけることができた。

都会の放蕩三昧の環境は、思春期に達したウジェーンにどんな影響を与えるのだろうか。

召命の芽生え フランス革命軍の矛先から逃げ、イタリアのベネチアに落ち着いたド・マズノ一家について語ってきた。1789年の春、例年の「ベネチア市と海の婚礼の祭り」の頃であった。一家は、ギリマニ宮殿の近く、主要水路であるグラン・カナルに注ぎ込む狭い水路のほとりに下宿を見つけた。

都会の退廃的な雰囲気は、思春期に達した少年には、決して好ましい環境とは言えない。ところが、ウジェーンにとってべネチアは、むしろつまらないものであった。外国での亡命生活は、不安な落ち着かない毎日であった。否応なく訪れた貧乏、分裂しつつあった両親の結婚生活、その上母親の健康は芳しくなかった。ド・マズノ家の男たちは、何もすることがなく、そのためいつも不機嫌であった。これらのことが、少年の気持ちを沈下させた。ウジェーンにとって、妹二ネットと遊ぶ時だけが慰めであり、ほかにすることもなく、行くところもなく又、教師も読むべき本さえも無かった。退屈で虚しい毎日だった。彼は、ゴンドラの船頭の歌声を聞くともなしに聞きながら、一日中家の中でふさぎ込んでいた。

しかし、実に幸いなことに、やがて彼はべネチアのもう一つの顔を見つけることになる。ある日、窓辺に座って時間をつぶしていたところ、狭い路地を挟んだ向かいの家の窓が突然開き、ニコニコとした神父の顔が現れた。彼はドン・バルトロ・ジネリといい、退屈そうにしている少年に話しかけてきた。神父を信用したウジェーンは、早速に悩みを打ち明けた。「神父さん、読みたくても本が一冊もないんです。」と嘆く彼の言葉に、神父は、書斎から一冊の本を取って来て、よろい戸を支える棒に引っ掛け、窓越しにそれを渡してくれた。

ウジェーンは、むさぼるように、その日のうちに読み果たした。明くる日は、早朝から窓辺で神父の現れるのを待った。そして、借りた本を棒で引っ掛けて返しながら、代わりを貸してくれるよう丁寧に頼んだ。神父は、それを快く聞いてくれたばかりでなく、少年の家庭教師になることを申し出てくれた。

その日からウジェーンは、眠る時間以外は神父の家で過ごすようになった。ジネリ家は、ベネチアの裕福な商人であった。彼らは、この風変わりな外国人を、我が子のように可愛がった。ドン・バルトロ神父は、素晴らしい教師だった。ジネリ家の人々のお陰で、ウジェーンは再び生き甲斐を感じ始めた。

ドン・バルトロ神父は、修道院のような厳しい日課を定めた。授業と自習時間の他に、レクリエーションと祈りの時間も割り当てた。ウジェーンは勉強に励み、祈りと苦行の新しい生活にも熱心に飛び込んでいった。現代の私たちから見れば、苦行に関して、彼は極端に走ったと言えるだろう。毎金曜日は勿論のこと、四旬節にも週に3日は断食した。土曜日は毛布一枚で床に横たわり、炉にくべる薪の上に寝ることさえあった。私たちはこのような過度な苦行を非難しがちであるが、ウジェーンの場合、神がこれに関与していたと言わねばならない。大人になったウジェーンは、ベネチア滞在の日々を思い出しつつ、次のように書いている。「ベネチア滞在中この日課を守り、病気をすることは一度もなかった。私の召命の芽生えは、この時期である」と。

ウジェーンの、司祭召命への願望について、大叔父は彼を責めて言った。「君はこの家族の最後の男だろう。神父になれば、ド・マズノ家は消えるじゃないか !」しかし、ウジェーンは見事に反駁した。「ド・マズノ家は、司祭で終わったほうが光栄ではないか。」

頃合いを見計らって、家の財産を少しでも取り戻そうと、ド・マズノ夫人は娘二ネットを連れてフランスへ帰って行った。いよいよ金に困っていたド・マズノ議長は、生計の成り立つ仕事を捜した。何人かの仲間と合資し、絵・宝石・カメオ等の売買を始めた。金融市場にも乗り出し、古い硬貨の投機もやりだした。何とかして金を得ようと、香辛料やリンネル製品、錬鉄の商売をやり、又当時好評だった犬の皮の売買にも手を出した。

しかしながら、間もなく輸送機関が危険になった。英国の海洋封鎖の影響で、輸入が困難となり、そのうえ上税関吏たちも遵法闘争を始めたので、議長はやむをえず正当な商売を諦め、密輸に頼ることにした。そのため警察に追われ、ベネチアの入り組んだ路地や運河を、幾晩も逃げ回ることもあった。

一方、父の危険な生活を知らず、ウジェーンはドン・バルトロの指導の下、勉強に励んでいた。初めから神父は、有名な宣教師についての書物を彼に沢山与えていた。ウジェーンはひたすら感銘を覚え、「異教徒への宣教に生涯を捧げよう」との夢を抱いたと後に語っている。ベネチアの生活がもっと長くなっていたなら、ドン・バルトロ神父と共に、当時イエズス会の再建を目的としていた「イエスの信仰の会」に入会していたことであろう。ところが、ウジェーンは今度はナポリへ逃げることになった。

父の商売が、益々悪化していた。そしてナポレオン1世の兵士がベネチアに向かって進撃を開始したとき、商売は完全に中止された。1797年11月11日、ド・マズノ議長はベネチアを去った。彼は、ウジェーンと海軍士官であるルイ・ウジェーン叔父を連れナポリへ出発した。叔父のフォルツネ神父は、プロヴァンスへ戻ってみることにした。大伯父は亡くなっていて、サン・シルヴェストロ教会に葬られていた。ウジェーンは、その時教会で毎日侍者をしていたのだった。

ナポリの困難な日々 ド・マズノ一家にとって、ナポリでの生活は窮乏と退屈をかこつだけであったが、胸をわくわくさせるような出来事も起こった。

1798年の元旦、父のド・マズノ氏、叔父のルイ・ウジェーンに伴われ、ウジェーン・ド・マズノはナポリに着いた。「赤い帽子」という旅館に泊まることにしたが、ざわついた不潔な所だった。到着後真っ先に郵便局へ行ったが、叔父フォルツネ神父から身の不運を嘆く手紙が届いていた。彼は、プロヴァンスに帰りついた途端に軍当局から退去命令を受け、直ちに国外へ追放されることになった。したがって、彼も近いうちにナポリへ到着するであろうという内容であった。

ウジェーンは、母か妹二ネットからの手紙を期待していたのだが、父宛の二・三通のみでありしかもその中の一通は、父を絶望させるものであった。彼が投資していた会社が倒産し、しかも、彼は莫大な負債を抱えることになったのである。僅かに残った財産を調べると、ド・マズノ氏は心を挫かれた。後半年位の生活費しか残っていなかったのだった。慌てた彼は、ルイと自分のために職を斡旋してくれるよう友人に頼んで回った。教師の仕事、商売、生計を立てられるものなら、日雇い労働さえいとわないつもりだった。

彼の困窮を聞いた人々は皆同情し、何かあれば知らせると丁寧に約束してくれたが、結局知らせは何も無かった。「皆の心配は心温まるものだったが、料理鍋の中身を増やすには役に立たなかった」と、後に彼は当時の困難な状況を思い出し、皮肉をこめて書いている。

彼らが苦境に立たされている話は、故ルイ16世の義理の妹、シチリアのマリー・カロリン女王の耳に入った。女王は救いの手を差し延べてくれた。

その間に、ド・マズノ氏は、妻のマリー・ローズの所在を突き止め、自分たちの困窮を手紙で知らせた。

彼女からは、「援助する」と返事があったが、口調は冷ややかなものであった。彼女から届くものは金だけで、愛情ではなかったのである。妻の無情な態度は、その愛人であったいとこローゼ・ジョア二スの強い影響によるものだった。彼は、信仰上は熱心なヤンセ二ストであったが、金や地位を得るためには手段を選ばぬ男として有名だった。妻の冷ややかさは、ド・マズノ氏にとって、さらに大きな失望のもととなった。

それ以降、夫婦の間には気まずい文通が交わされていった。夫の愛と忠実の申し出に対し、妻からは、冷淡な無関心な返事しか来なかった。これは、亡命中の親子の試練を、益々辛くさせるものであった。ウジェーンは、三人の年寄りと一緒に暗い宿に暮らし、両親の関係を心配する以外は為すことも無く、退屈な毎日をおくるだけだった。ブルボン王家の復位の話ばかりする無気力な三人の年寄りとの生活は、青年の心も萎えさせるものであった。彼らは、夜知人を訪ねることがあったが、知人等もフランスからの亡命者が多くいつも同じ顔ぶれだった。彼らの話題も、いつも暴力によってブルボン王家を復位させる計画についてであった。ウジェーンは、知らず知らずのうちに、彼らの話にのめり込んでいった。姑息な手段を嫌うこの青年は、革命に終止符を打つには戦争しかないと考えるようになった。

その後、ベネチアのドン・バルトロ神父から手紙が届くようになった。神父はウジェーンのベネチア滞在中青年を過保護にしたのではないかと気に病んでいた。それで、悪友との怠惰な生活を避け勉強を続けるようにと激励するのだった。しかし、皮肉なことに、ナポリでは青年ウジェーンが悪友と交わる心配はなかった。

彼の交際範囲は非常に狭かったのである。自分たちの不幸をかこつ、あの無気力な貴族の連中だけであった。それでも神父は、「勉強と祈り」ということを繰り返し書いて来た。そしてとうとう、青年に一つの呼びかけをした。それは、ナポリの悪い環境を離れて神父と一緒にイエズス会に入会しようということであった。

「イエズス会は必ず復活する。その時、若い力が必要になる。神は、君を呼んでいるかもしれないよ」これは、神父の切り札とも言えるものであった。しかし、神のご計画は違うようであった。

再び逃亡の道へ イギリスのネルソン提督がアブキルでフランスの艦隊を破り、ナポリに入港した。町中はお祭り騒ぎになり、マリー・カロリン女王の革命に対する憎悪は再び燃え上がった。女王はネルソンに勧められてフランス軍との戦闘を再開した。これは大失敗だった。フランス軍が何か逆転をしてから、再編成をして、シチリア島の首都を攻撃するように構えていた。宮廷は狼狽した。王族はネルソンの船で逃げる構えをし、庶民はフランス人亡命者を追い詰め,町の防衛の準備をしていた。

今回もルイ・ウジェーン叔父は大役をはたした。彼の旧友、プイセグールはネルソンの艦隊付きのポルトガル船隊の旗艦の艦長であった。彼はド・マズノたちののために席を用意した。打ち合わせの時刻にポルトガル船の水兵が手車を押してド・マズノたちの荷物を取りに来た。青年ウジェーンの案内で港へ進む途中、道が暴徒によってふさがれていた。武器をもっている人もいた。下手をすると大惨事になる。ウジェーンの頭に名案が浮かんだ。「ポルトガル海軍大将だ。海軍大将だ。道を開けろ」と命令口調で叫び始めた。群衆は何事もなく道をあけ、偽大将を通した。

皆が無事に乗船したけれども、突然の嵐になり出港できない。ウジェーンは老女中ナノンを連れて船を降りた。彼らは慌てて出発したので宿に家具等いろいろ残したままだった。それらを売ろうかと思って取りに行った訳である。真夜中に伝言が来た。船長が嵐の中で出港を試みるから、すぐに船へ戻るようにとのことであった。ウジェーンはナノンを引きずりながら待っていたボートに一足飛びに乗った。彼の冷静な態度は水夫を勇気づけた。彼らはロザリオを手にもって白波を恐れず、沖に停泊中の戦艦に向けて漕ぎ出した。

旗艦への乗船は難儀だった。戦艦に横付けられたボートは荒れ狂う海の上で木の葉のようにもてあそばれた。すばしっこい青年は揺れるはしごを瞬く間に登った。恐怖におそわれたナノンを積み荷用のつり索で吊り上げることになった。

1799年1月3日早朝に、ド・マズノたちを乗せたポルトガル艦隊は出港した。ウジェーンのナポリ滞在は367日であった。

魅惑のパレルモ ド・マズノたちは、ナポリに一年間だけ滞在の後、パレルモへ逃亡した。パレルモは豪華な大聖堂や庭園と宮殿によって飾られた魔法のような町であった。貴族の連中が、めまいをするぐらい舞踏会を楽しみ歓楽を追って毎日ぶらぶらして過ごす町だった。活気にあふれたこんな生活は、いうまでもなく青年ウジェーンを魅惑した。彼はもう17才になっていたからである。

彼はベネチアと同じようにここでも第二の家庭をすぐ見つけた。デ・カニザロ公爵夫妻に厄介になることになった。公爵夫人は、信仰篤く慎み深い人で、ドン・バルトロ神父のように青年の面倒をみてくれるのだ。こうして若いド・マズノはナポリの窮乏生活から急にパレルモの貴族の上流社会へと移行した。

父と叔父たちは、なめし革業者の住んでいる地区で貧しい生活を送っていた。デ・カニザロ館に暮らすウジェーンはこの相違を知らなかっただろう。貴族に生まれついた彼は、パレルモの上流社会に容易に入った。

デ・カニザロは、彼のために豪華な部屋、郊外の邸宅、数え切れない召し使いや御馳走など何もかもことごとく備えられていた。ウジェーンのための指導司祭もいた。しかし彼はこの神父をよく思わなかった。

「字もほとんど読めないほど間抜けた奴だ」と父に便りを書いた。いつの間にかこの若い威勢のよいフランス人が舞踏会や晩餐会を好んで走り回ることになった。

そのころ彼は、ド・マズノ家の血統に夢中になり、紋章や系図を詳しく調べた。何か偉い肩書を主張できればと期待していた。たいしたものは見つけなかったが、皆から「若いド・マズノ伯爵」と言われるようになって、彼は反対をしなかった。

パレルモでウジェーンは有名なド・べリー公爵に出会った。公爵は、結婚相手として王女を求めにきていた。彼の話を聞くウジェーンは、ますます熱心な王家支持者になった。

新しい友達のおかげで、ウジェーンは宮中で拝謁を賜ることになった。聖ロザリアの祭りは貴族社会の有名人と交際する良い機会になった。この祭りは、騎馬の行進、競馬、歌ミサ、花火大会などがあって、壮大な祭りであった。祭りの後、ウジェーンはパレルモの近郊での式典の際、フランスの後の女王マリー・アメリー王女の近くの席に座ることもあった。彼は王女の歳をよく覚えていた。二人とも18才であった。

娯楽の町パレルモ 貴族の身に生まれついた青年ウジェーンは、パレルモの上流社会に容易に入った。

さて、ベネチアのドン・バルトロ神父が青年のことを心配して、度々忠告を書き送っていた。「勉強しているか、毎日何をして過ごしているか、何事においても神に逆らうことなく、神とともに生活せよ」ときびしく戒めていた。不思議な事にパレルモの娯楽やお祭り騒ぎにもかかわらず、若い「伯爵」ウジェーンは学習を続けた。洞察力の鋭いカニザロ公爵夫人が自惚れの強い若者の性格の欠陥をよく見抜き、彼を真剣に指導した。彼にフランス文学者ラシンの作品を朗読させ、発声法を磨いた他、歴史と文学の学習をさせた。

彼は自分の才能に自信をもって分厚い本を苦労して読むこともあった。

霊的なことは、公爵夫人がよい手本を示した。彼女は、ほとんどの収入を貧しい人に施していた。施し物を分け与える仕事をウジェーンにさせた。こうして、彼は本当の貧乏生活を悟るようになった。

ドン・バルトロ神父も二ネットも安心した。兄のことを心配した二ネットは次の厳しい言葉を送ったことがある。「お兄さんは、愉快に過ごしているようね。でも、昔はもっと慎み深かった。年寄り以外の女の人と握手することはなかったのに」

若い伯爵は、この時期の自分をどうみていたのだろうか。

彼のパレルモ時代の文通を見ると、毎日の娯楽を語るものがほとんどである。一方、彼の回想録によるとあのつまらない娯楽を避けていたという印象を受ける。「あの娯楽に関係しなかった。」と書いてある。彼は、退屈していたように書いてある。「あの放蕩の中にいた時、私は自分の殻に閉じこもって、まじめなことを考え、泣きたいほど悲しくなった。」

しかし大分後に書かれたこのようなロマンチックな告白は、若い貴人のパレルモ滞在全体のことを言っている訳ではない。ウジェーンは、パレルモで楽しく遊んだと言った方が本当である。但し、礼儀正しく紳士らしく行動して大きな過失はなかったと考えられる。それ以上は断言できない。彼はパレルモの堕落した風潮について次のように書いた事実がある。「彼らのふるまいについては話さないことにする。ただ神様の無限のいつくしみを強調したい。あの危険の中で神の力強い恵みに守られた・・・」

1802年5月に、デ・カニサロ公爵夫人が亡くなった。ウジェーンにとっては大きなショックであった。そしてそのころ彼の文通の中に信仰的な表現は一つも見られない。ウジェーンは霊的危機に陥ろうとしていた。お母さんのようなこの人をなくしたこともその原因の一つではあったが、貴族の紳士としての毎日の放蕩な生活の影響も少なくはなかったであろう。彼らは知らず知らずのうちに疲れ切ってしまっていた。

そしてまた母、ド・マズノ夫人にフランスへ呼び返された。これも耐えきれない負担である。彼はド・マズノ家とジョニアス家の内輪もめの真ん中に立たされることを知っていた。家族と階級の対立、利害の争いなどがはっきりしてきた。決定的にひどい分裂であった。先にものべたように父が金目当ての結婚であったのだから、こうなることは目に見えていたのである。

落胆したウジェーン・ド・マズノはマルセイユに向けて旅立った。彼はもう20才である。

ウジェーン・ド・マズノ 23才

荒れ地にさまよう 11年の亡命生活の後、母と別れてから7年も経て、若きド・マズノは故郷の地に足を踏み入れた。しかしマルセイユの岸壁には迎えの人はだれもいない。息子に会いたいと言っていた母は、迎えに来ようともしなかった。落胆していた青年の心はさらに重くなった。

彼は、役場で旅券を返した時、「マズノさんの息子」と呼ばれてまた打撃を受けた。貴族の名称「ド」とか「伯爵」の肩書きとも「さようなら」だ。革命がここを通過したようである。

迎えは来なかったのでウジェーンは父のマルセイユの友人の所に泊めてもらった。四日経っても家の者が迎えに来ないので、それ以上我慢できなかった彼は、エクスまでの二十キロを自分で行くことにした。こうして予告なしにエクスの自宅に現れた。迎えに行けなかった母の言いわけを快く受け入れた。彼は今さら騒いでも意味がないと思っていた。母を初め、ニネット、祖母、そしてジョア二ス伯母を抱いて、いとこのロゼ⋅ジョア二スにも挨拶した。

これですべての悩みが終わった訳ではない。今度は国がいたずらをする。若い青年は近い内に徴兵のくじを引かなければならない。当たればあの憎むべき革命軍に徴兵されることになる。母は名案を考えた。それはウジェーンをサン⋅ロランの荘園に送ることであった。あの田舎なら彼の兵役を代行する人を市内より安く買うことができると考えたのだ。こうして15ルイを節約するために母は息子をサン⋅ロランの荘園に送ることにした。彼もお金が節約できるならと思って一時的な別離に賛成した。それは長くない滞在だろうと思っていたからである。しかしそれは5カ月間もの孤独になった。

彼は父への手紙に「父上、もう我慢できない。死にたいほど退屈だ」と不平を書いた。そして、こんな追放になると知っていたならば、自分はパレルモを離れなかったということを母に告げた。

ウジェーンは退屈していたけれども母はそうでもなかった。助言者のロゼ⋅ジョアニス氏と一緒に旅行をしていた。これはもちろん健康のためであった。息子の気を晴らしてやる暇はない。息子は若さと健康に恵まれているし、サン⋅ロランの家もド⋅マズノ祖父からもらって彼の物なのになぜ泣き言を言っているのか。母は彼の態度を理解できなかった。

ウジェーンの祖父シャルル⋅アレクサンドルが亡くなった時、革命政府はド⋅マズノ家のすべての所有物を没収した。でもジョアニス家が骨折って、それを取り戻すことに成功した。但し、この財産を法的に管理するためにド⋅マズノ夫人はウジェーンの父を相手にして離婚の訴訟を提起しなければならなかった(ド⋅マズノ家は負債が多くて、債権者の差し押さえを免れるためのようである)。民法上離婚が認められ、シャルル⋅アレクサンドルの財産はド⋅マズノ夫人のものになった。いずれはウジェーンと二ネットが祖父の遺産を受け取ることになるが、父からではなく母から受け継ぐことになる。ウジェーンの父は負債が多くて、エクスに帰るなら債権者に激しく追及されるから、流浪の身を我慢するしかなかった。

ウジェーンは、ジョアニス一家の巧みな企てをすぐ見抜いた。彼らが母を利用して父の財産から多くのものを取ってしまった。青年はうんざりして、両親を和解させることを諦めた。彼の家庭はもうだめだった。

退屈な毎日を凌ぐ 兵役を免れるためサン・ロランへ引っ込んだ青年は寂しい田舎での退屈を何とか凌ぐ方法はないかと探した。しかし余り良い考えが浮かばなかった。彼は父に次のような手紙を書いた。「ここだけの話だが、私は毎日片手に日傘をさし、ステッキをついて視察に回っている。格好いい大地主に見えるだろうね」。本当のところ、この気取った格好は、革命の後では時代遅れのおしゃれだった。小作人の嘲笑いの的になっていた。これによってもウジェーンが革命によってもたらされた新しい時代の風潮にどれほど遅れていたかが解る。彼は旧体制の装いから身を振り離すことができるだろうか。

1803年の末に若い「大地主」はエクスのジョアニス邸に戻った。神経質な人たちに囲まれた彼は、窒息しそうだった。母は「鳥のようにあちこち飛び回り、怒ったかと思うと憂鬱になったり」伯母は、無茶苦茶な性格で、「怒鳴ったり喚いたりするだけである」と彼は書いてある。

息苦しい生活から抜け出るためにウジェーンは社交界の仲間と遊ぶことにした。

「このエクスの素敵な娯楽を充分楽しむためには一日が短すぎる」と父に打ち明けている。彼は歌や躍りが上手で人気者だった。劇場街にも常に出入りしていた。しかしながら何か物足りない生活だった。どんなに遊び回っても空しさを感じ厭世的になってしまう。そういう時は、部屋に閉じこもって三週間も姿を見せないこともあった。

いっそのことウジェーンは結婚しようかと考え始めた。結婚によってジョアニス一家から解放されることになるかもしれないと考えた。いうまでもなく、彼の考えている結婚は、昔の貴族の伝統的な「金になる結婚」でなければならない。

私たちはこのひどい考え方に驚いてはならない。彼は自分の階級の精神や考え方からまだ解放されていないのだ。当時の貴族の考えでは、結婚は一つの取引に過ぎず、血統及び美しい容貌と富の獲得を意味していた。彼は、「私の欲しい女は大金持ちでなければ」と父に書いた。愛情や人柄などは重要ではなかった。彼によるとサン・ロランの「田舎美人」は堆肥の匂いがし、エクスの女も大したものではなかったそうだ。両親の結婚がそのためにどうなってしまったかを忘れてしまった彼は、同じような不幸な道を歩もうとしていた。

ともかく見合いが始まった。最初に紹介された人は、「希望していたより金持ちだった」そうだ。おまけに「顔も良くて、申し分ない女性だった」残念ながらこの金持ちの美人は結核で亡くなってしまった。「うまくいかなかった、彼女を忘れよう」と彼は父に書いた。

二人目の候補者は、四万フランの持参金しかない。「私は十五万欲しいのに四万なんて・・・」これは真面目な話とは思えないと怒ってこの人を断った。

エクスに適任者がいなければシチリアに行って捜そうかと考えた。あそこなら宮殿近衛兵の隊長あるいは中尉にでもなれるし、教皇式部官にでもなれるかもしれないと考えた。

ウジェーンは偉い人になるためにシチリアに帰りたいと父に知らせた。ナポレオンによって「若いマズノさん」と呼ばれるようになってしまったこのフランスは、もう本物のフランスではなくなってしまった。王位を奪った奴の敵の側に加わったほうがよいのではないか、と彼は考えていた。革命に奪われた貴族の地位を是非取り戻したいと彼は望んだ。これは昔、ドン・バルトロ神父のおかげで芽生えた「神父になりたい」望みとははなはだ掛け離れたものである。

シチリアに帰るためにはパスポートが要る。申請はパリでなければできない。幸い伯母に誘われてパリに行けるようになったが、せっかくの旅行も時間の浪費だった。パスポートが結局手に入らなかったのだ。彼はエクスに帰り、ジョアニス一家との味気無い生活に逆戻りだ。ウジェーンは青春をこんな空しさの中で過ごす運命なのだろうか。

険しい道 出国のパスポートも取れないで、エクスに戻ったウジェーンにはジョアニス一家との味気無い生活が待っていた。

彼の霊的生活はこういった悩みに左右されることになる。彼の信仰そのものは、彼の性格と同様に非妥協的なものであった。例えば、ヤンセニストの従兄弟のロゼ・ジョアニスとは宗教的議論を交えることが度々あった。こういう論争に備えて、彼は弁証論の本を読んだ。当時書かれたシャトブリアン師の「キリスト教の真髄」も読み通した。シャトブリアンのものは理性よりも感情を刺激するもののようで、役に立たなかったそうである。

ウジェーンの当時の道徳観念は安心できるものであった。彼は世俗的なものを楽しんだけれども、決して貴族のような放蕩者ではなかった。彼は後に次のように書いた。

「私はバビロンの娘を遠ざけた・・・。慈悲深い神は、あのような汚れから私を守って下さった」。これは19世紀のフランスで流行していた華やかな言葉づかいだ。私たちはこんな突飛な表現に驚くかもしれない。表現は別にして、道義や教義においては、彼は高潔な人であったことが分かる。

数年後、神学生になった彼は、当時を振り返って大いに恥じている。「心が汚れていた、沼地の泥の中に、はまり込んだような邪悪な過去だ」と言っている。「豚の餌を食べ、忌まわしい大罪に陥った」という激烈な表現を恐れない。しかし、「主はあの排泄孔から私を救った」と断言する。彼は霊的な目的日記に「主よ、私をうちたたいたあなたの優しい暴力は、永遠に賛美されますように」とも書いている。

ウジェーン・ド・マズノの最初の伝記作家は、あわてふためいてこのような名誉を傷つけそうな文章に錠を下ろして隠してしまった。彼らが、ウジェーンがこういう文章を書いたということを公にして、彼の謙遜の真価を認めなかったことが残念である。

最近は、こういう激烈な表現は、それがなされた心理的、文学的及び社会的環境において解釈されるようになってきている。例えば、彼のような若い貴族の自信満々の性格、若者の情熱、エクスの生活と神学院の生活との明確な対比、当時の霊性神学におけるおおげさな、あるいは華美な表現などを考慮して彼の文章を見ると本人の内心を知ることができる。

彼の霊的生活が一時緩んだことは確かに認めなけねばならない。彼が霊的なことより世俗のことに興味を持った時期があったのは明らかである。祈りにたいする情熱も冷め、神父になることを諦めた時もあった。一言でいうならキリストから離れた時期があったのである。そして神の「優しい暴力」のおかげでキリスト再発見できたことも確かである。それは、もちろん聖パウロのような回心ではなかった。それよりも緩やかな坂を上るような苦労を伴う回心であった。失敗を重ねながら徐々にキリストのもとに帰って行った。彼自身がそれを認めている。「貴族の根強い偏見や傲慢を簡単に取り去る方法はない」

彼が、自己の全てを捧げて司祭になるまでの道程は苦しいものになるだろう。

神学生 1807年に彼は何人かの仲間を集めて刑務所の奉仕活動を始めた。彼の熱心さは褒めるに足りるものだったけれども、何となく過剰であった。生まれつきの堅苦しい貴族だから、彼は何事においても無意識に横暴な権威を主張しがちである。彼のような直情な性格の人は、物事を簡単に割り切りすぎる傾向がある。

例えば、エクスの刑務所で、御ミサを怠る囚人が多かった。彼は簡単な一つの解決法を考えた。それはスープの整理券を発行して御ミサに与かる囚人には褒美としてそれを二枚与えるという方法だ。彼は奉仕する仲間の反対を押し切ってこれを実行した。そして細かい点数表を作って、自分自身でスープの配給を監督した。これは二人分貰った人が御ミサに与からない人に分けてやらないためであった。

もちろんこのやり方は評判が悪かった。そしてこのせっかちなやり方が逆効果になっていると仲間に指摘された時、ウジェーンは刑務所の奉仕活動から手を引いた。これは非常に彼らしい性格の表れである。彼はその後経験を積んで自らの視野を広げることとなる。

ウジェーンの計画は段々と熟していった。彼は日々、心の中で強く響いて来る召し出しの呼びかけを感じとっていた。彼は貴族らしく人の意見を求める時に一番有名な人の意見を求めようとした。そして「世界一の霊性指導者」として知られていたパリのサン・スルピスのドゥクロ神父を訪ねた。

彼はマルセイユでも元イエズス会会員のマギ神父の指導を受けていた。この神父も評判の霊性指導者だった。マギ神父は、「君の召し出しは晴れ渡った空に輝く真昼の太陽のようである」とウジェーンに言った。

この高徳の神父からの助言を得て、ウジェーンは腹を決めた。これ以上神の呼びかけに抵抗できない。かれはパリのサン・スルピス神学院に入学することを決心した。

しかし彼の母は一人息子の有利な結婚をまだ期待していた。彼がサン・スルピスに入るといった時彼女はすぐには賛成しなかった。「試してみるなら」という条件でやっと同意した。その後長い間、彼女は息子の召し出しがド・マズノ家にとって不運であるかのように思っていた。母にとって一番嫌だったのは彼の動機であった。それは「貧しい人の冷えきった信仰を燃え立たせたい」ということであった。木炭運びの少年人夫の事件の再現ではないか。でも母は、もし彼がこれをやり抜いた場合、彼は貴族なのだから無学の庶民の上に立つことにはなるだろうと考えて諦めた。

ウジェーン自身は母と全く同じ意見ではなかったけれど、「自分の階級の優越性を自覚して下級階層に奉仕する」気持ちもあったそうである。この精神はサン・スルピスで徐々に変わって行くのである。

1808年10月12日「プロヴァンスの貴人」がサン・スルピス神学院に入学した。26才である。彼の意志強固な堂々とした態度と抜きん出た背の高さは人々の注目するところとなった。

彼は学生生活にすぐ慣れた。サン・スルピスの神学生はフランス全土の全ての階級から選ばれた者達であった。革命後のサン・スルピスは1789年以前の神学院と全然違うものであった。革命以前には、学生は階級別に分けられていた。そして卒業後は聖職録によって高級聖職者と低級聖職者に組分けられたそうである。その結果としては、「イエス・キリストの不可分の司祭職に階級意識と階級闘争」が生じたのである。

あの「悪魔」のような革命は有益な結果をもたらしたとも言える。革命後の神学院の学長は見識高いエメリ神父であった。彼は生徒を呼ぶ時、貴族の身分を示す前置詞 「ド」あるいは「君」「さん」など一切敬称を付けず、名字だけで呼んだ。その昔、マルセイユの役場で「マズノさん」と呼ばれてつんとしたウジェーンは不思議なことにこの呼び方に快く応じた。「プロヴァンスにの貴人」を変えたのは、学長のエメリ師である。二人は親しい友人となる。

エメリ師の他にドゥクロ師もウジェーンの成長に大きな役割を果たした。以前にウジェーンが召し出しについて意見を求めた同じドゥクロ師である。彼は神学院でのウジェーンの霊的指導者になる。こうして二人の優れた指導者の下で「マズノ」が自己改革に取り組むこととなる。

彼は若い時にべネチアで行っていた苦行を再び始める。それは昔よりなお厳しい苦行であった。苦行は、彼の毎日の生活の一部になり、そしてそれは、一生の間続いた。例えば彼が一年の間に断食した日は120日にのぼった。

この苦行の習慣は当然、清貧に甘んじると言う成果をみることになる。彼の部屋には、人から借りた寝台の他、テーブル一個と、古い椅子三個しかなかった。ある日、純金製の美しいチェーンを差し出された彼は、「必要のないものです」と丁寧に断った。昔なら喜んで頂戴したであろう。「腐肉であるこの体を飾ったり、化粧したりすることは時間や気力の無駄使いだ」。彼はこう思うようになった。家族の財産にも無頓着になった。サン・ロランの屋敷については、次のように書いた。「石の山だ」。彼は次第に「木炭の人夫長」に変身してきたようである。

母親は驚いていた。サン・スルピスの生活を試すことには同意したけれど、息子がやり遂げるとは夢にも思っていなかった。入学してから三ヶ月も経たないのに剃髪式(聖職者の入門式)を迎えることになった。彼女は「非常に心配している」と手紙を送った。二年間は何も決めないと約束したではないか、どうして父親に知らせなかったのか、などが手紙の内容であった。実は、彼は父親に知らせようとしたけれども、手紙が届かなかったのである。息子が神学院に入ったことを父親が知ったのは2年後の1810年であった。

妹の二ネットがド・ボァジェレン伯爵と結婚したので、ド・マズノ夫人は息子の有利な結婚をまだ期待していた。ところがスータンの着衣と剃髪が母親の希望していた社交界の地位から彼を分かれさせたのである。

ドゥクロ師は、相変わらずその「純血種の預かりもの」を抑制したり激励したり厳しく抑えていた。師の下にウジェーンは、外面の苦行から内面的な徳行を育てるようになる。彼は、「自分より有徳な仲間の中で目立たないこと」を喜ぶようになった。この断固たる青年は徐々に謙遜にな人になりつつあった。

司祭叙階に近づくにつれてウジェーンは主に近づいていったが、それは、このような自己放棄の結果の大きな実りと言えるだろう。自分なりに書き変えたこの福音の一句がそれを現している。「ああ、人が神の恵みを知るなら」

1809年12月に副助祭になり、若いウジェーンは、司祭叙階に進む早さを懸念し始めた。当時のフランスでは、司祭が不足していたので、勉強の期間をできるだけ短縮して司祭叙階を授けていた。ウジェーンは司祭職の責任の重さに気づいてきたので、慌てずに十分な準備をしたかった。彼は、エクスに帰る時「神父になった長官の息子」に皆の目が注がれることをよく認識していた。そう言うわけで、彼らの期待外れになりたくなかった。彼自身の、あるいは家族の自尊心が多少あったとは言え、信仰の証しと人の救霊に特に気を配っていた。

ウジェーンは活動家だから実用的な学科に力を入れた。サン・スルピスの教授陣も、フランスの司祭不足に迫られて、生徒に最低必要な学問しか与えることができなかった。ウジェーンは叙階式を延ばしたので、余裕をもって学問を深めると同時に、神学院の優等生との交際を通して、自分の視野を広げた。生徒の中に将来有名になる人がいた。ド・ボナール、ドニ・アフル、ド・ケレン、ド・ソラジュ、などがいてそしてウジェーンと同じプロヴァンス地方のド・フォルバン・ジャンソンもいた。

このシャルル・オグスト・ド・フォルバン・ジャンソンは後にカトリック児童福祉会の創立者になる。彼は神学院内に「宣教クラブ」を結成し、部長として熱心に活躍していた。このクラブは、洗礼を受けていない数万人にの中国の子供達のために心を配って研究を進めていた。ウジェーンを含めて数名の生徒が彼の熱心さに引かれていた。

この活発なクラブの他に秘密に活動していた別のグループがあった。これは「AA」(使徒の会)と言われて、信用できるエリートの生徒しか受け入れていなかった。この会の目的は、生徒全体の「核」となり、学則を忠実に守ることによって学園の雰囲気を作ることであった。ド・マズノは1810年6月に助祭になったが、この会に受け入れられたのは12月であった。

抵抗運動の部員 ナポレオンが教会に攻撃を加え始めて以来、この秘密グループ(使徒の会)は、サン・スルピス内の霊的運動から活動の範囲を広げた。ナポレオン皇帝の教皇に対する企みを妨害する本物の抵抗運動の細胞になった。エメリ師の指導のもとに学院全体がこの闘争に加わった。エメリ師は闘争の最初からド・マズノの協力を要請した。彼はウジェーンが絶対信頼できる助け手と思っていたからである。

1809年の夏に教皇領がフランスの第一帝国に併合され、教皇がナポレオンを破門した。破門の大勅書の写しがエメリ師の手に入ったので事実を知らない一般に配布するため、彼はド・マズノに謄写作業を依頼した。

ナポレオンが教皇ピオ7世をサヴォヌという町に監禁して厳重に見張った後も、サン・スルピスのグループは教皇の側近者と連絡を保っていた。どんなルートで連絡がとれていたかは、皇帝でさえ解らないことであった。

※教皇領とは1870年のイタリア統一までに教皇の支配下にあったイタリア中部の地域のことである。

セーヌ川の新皇帝ナポレオン・ボナパルトは、もっと大きい夢を抱いていた。帝国の首都パリに教皇を連れてくるつもりであった。彼は好きなように教皇をあやつり、俗事も教会の事も支配できると思っていたのである。

これを実現するために、ナポレオンは、枢機卿全員をパリに来させることにした。彼らが新しい境遇に慣れてしまったら教皇を誘いこむことができるだろうと考えていた。しかし強制的に連れて来られた枢機卿の殆んどが亡命者のような気分であったそうである。なお、サヴォヌで監禁中のピオ7世教皇は皇帝が任命した司教を承認することを堅く断った。教皇の承認がなければ、司教の任命は有効ではないので、司教が合法的に任務につくことが出来なかった。この処置の結果として22個の司教座が空席になってしまったのである。

腹を立てた皇帝がこの問題を調停するため委員会を設けた。サン・スルピスのエメリ師が委員の一人になる。

それからウジェーンはこの「レジスタンス」にとって掛け替えのない存在になる。彼はイタリアについて詳しく、イタリア語もでき、イタリア人の気持ちもよく分かっていたので、ローマの枢機卿たちに当然信頼される一人であった。

エメリ師はものをはっきり言う人であったので、委員会は大変騒がしいものになった。ウジェーンは委員会毎に生々しい議事録を枢機卿たちに直ちに届けることにしていた。フシェという恐ろしい秘密探偵が彼を見張っていたので、これは危険な仕事であった。危険を冒してウジェーンは毎回枢機卿の家を一軒ずつ訪ね、最新の情報を伝えたり、彼らを励ましたりして、捕まらずに神学校へ戻った。このようにして彼は知らず知らずのうちに将来に役立つ有効的な関係を作っていたのである。

1810年4月に皇帝が教会にまた一撃を加える。皇帝がジョセフィンと離婚して、オーストリアのマリア・ルイズと結婚した際、枢機卿13名がその結婚式に出席するのを拒んだ。ナポレオンは彼らを射殺しようと思っていたが、フシェに説き伏せられて彼らを解任し、枢機卿の深紅色の衣の着用を禁止して、所有物を押収した上、地方へ追放した。無一文になったこの「黒い枢機卿」のための生活必需品を確保するために、ウジェーンは力を尽くした。

枢機卿の次にナポレオンがサン・スルピスに攻撃を加え始める。6月13日に先ずエメリ神学院長の即時解職を命じた。エメリ師は、ピオ7世と内通していたように思われたからである。

エメリ師はイッシという町にある神学院の別荘へ行って待機していた。脅しや脅迫に負けない彼は、数ヵ月後パリに戻り、サン・スルピスの近くに住まいを構えた。そこから神学院の精神的な支えとなり、今まで通りの指導を密かに続けた。「レジスタンス」は続く。

皇帝は負けないつもりであった。司教承認の問題解決のために、新しい委員会を作った。公会議を召集することも考えたそうである。エメリ師は夜更かしが続いていた。このような教会の危機に遭遇して眠ることができないのである。

1811年3月17日、チュイルリー宮殿で委員会の総会が開かれる。エメリ師も出席した。彼は二時間もの間皇帝と激しく、しかも雄弁に言い争った。皆が驚いて、舌を巻くばかりであった。話を終えて退場した神父がその場で倒れてしまった。駆けつけてきた医者が回復の見込みがないことを言い渡した。

ド・マズノはエメリ神父を看病して、最後まで師の世話をした。サン・スルピスと教会をこれほど愛していた神父の「心」を大事にするために、ヨーロッパの習慣に従って、心臓を、遺物として保存すべしと考え、そうできるように許可を申請した。許可が与えられて、ド・マズノの立ち会いのもとで有名な外科医ラエネックがその手術を行った。将来自分の後継者になるオブレート会士たちが、霊父の心臓を同じようにすることはこの時勿論想像にも及ばなかった。

ナポレオンが召集した公会議が開かれたが、皇帝の期待に添える結論になりそうはなかったので、彼が公会議を解散させた。さらに、気障りなサン・スルピスの神父全員を神学院から追放した。

このことを予期していた彼らが神学院の運営を一番優秀な生徒に委任した。ド・マズノは学院長に任命された。非常な重圧であったが、容易ならぬ事態であったのでこれを引き受け、すぐに司祭叙階を授けて頂くことにした。問題は、誰から授けていただくかということであった。ナポレオンに任命され、教皇に破門されたパリのモーリ大司教は、当然ふさわしくないので、ド・マズノは家族の親友であったアミアンのドマンド司教にお願いする事にした。司教はこれを喜んで承諾して1811年12月21日にウジェーン・ド・マズノは司祭叙階を授けられた。

その日の日記には次の、喜びと感激の記載がある。「司祭だ。なって見なければこの気持ちは分からない。司祭になったと思うと、天にも上る気持ちになって、感謝で一杯である。自分が罪人であることを考えると、なおさら増々有頂天になる」

ドマンド司教は、この若い神父を自分の司教区に留めて置きたかった。司教総代理の地位さえも与えようとしたけれど、ド・マズノは、自分は未経験で若過ぎるし、サン・スルピスに対する義務があると言ってそれを断わった。社会に見放された者、貧しい者に福音を述べ伝えるために自分を捧げ、全ての地位を退けると決心した彼には、その答えしかできなかったのである。

1812年1月12日サン・スルピスの任務に就いたが、この使徒的理想に駆り立てられて、ド・マズノ神父は学年度の終わりに辞表を出した。その年の10月プロヴァンスに帰っている。

イエス・キリストの貧しい人たちよ!

私の話を聞きなさい! エクスのジョフレ大司教は複雑な気持ちでド・マズノ神父を迎えた。司祭が不足しているので歓迎したい気持ちはあったが、わがままで憤激しやすい貴族の神父を容易に歓迎できなかったのである。

ド・マズノ神父自身が司教のこの困難を救った。彼は主任司祭や、助任司祭のポストを求めなかった。ただ目立たない活動に従事できる自由を司教に求めた。

安心した司教はこれを快く許可した。この「新米」は人目に付かない立場の方が良いと思っていたからである。

若い神父が、自分の可能性を十分発揮するのには行動の自由が一番必要だったのである。彼は革命前の旧政体の支持者でありながら、過ぎ去った時代のやり方は革命後の新世界には合わないことがよく分かっていた。皇帝下の教会は熱心な少数の信者だけに関係していた。庶民からかけ離れていたのである。

ド・マズノ神父は母親の家に身を落ち着けた。そして前もって決めてあったきびしい条件をもう一度母親に約束させた。訪問者は最低限度にすること、世俗的なことは避け、そして特別な料理も一切なしにするとのことであった。彼は母親の友達からわがままかっての野蛮人に思われても、彼の使徒的活動を妨げることを許さないつもりであった。

彼の独立心とこの非妥協的態度を見て人々はこれは何を産むだろうかと考えていた。

ところがすぐに分かることになった。翌年の四殉節の毎日の説教がエクスの上流階級をびっくりさせ、がっかりさせた。標準のフランス語ではなく地方語のプロヴァンス語だったし、その内容は貴族社会の人たちを怒らせるものであった。「エクスの女中たちよ!あなたたちは世間の目にどのように見られているのか。賃金で買われた奴隷に過ぎない。主人に軽蔑され、不正を浴びせられて、虐待されている。貧弱な賃金を与えて彼らはあなたたちを不正に取り扱う権利を買ったかのように思っている」

性格の激しいこの若い司教が、こうして自分と貴族階級との間に一つの隔てを設けたことになった。おしゃれな貴人が貧しい人たちの司祭になった。彼の貴族としての尊大な性格はこれから後にも顔を見せることがあるかもしれないが、誰しもがそれを許してくれることだろう。

この説教の続きを聞こう。 「皆さん、来て、聞きなさい。信仰の目でどのように見られているかを。あなたがたはイエス・キリストの貧しい人たちである。イエスにおいて悩み苦しむ人たちは、傷だらけで悩む主のものである・悲惨きわまるあなたがた、私の兄弟、愛する兄弟、尊敬する兄弟の皆さん、私の話を聞いて下さい」

こんな表現は如何に福音的なものであっても、現代人の耳には変に聞こえるかも知れない。当時の召使の苦労を大げさに言っているように聞こえるが、決して大げさではない。労働条件の悪い時代であったし、不正があっても社会が目をつぶる時代であった。

「あなたがたは神の子供であり、イエス・キリストの兄弟と彼の永遠の国の共同相続人である」。こうして説教家が貴族、平民問わず、キリスト者一人ひとりが洗礼によって受けた権利と呼び名を述べていた。生きがいのない毎日の中に苦しんでいた小さな人たちにとっては、これは心の温まる希望の言葉であった。

ド・マズノ神父の四殉節の説教は、今までになかった新しいものであった。地方語で平民に向けられたものであったが、エクス市全体に一大反響を引き起こした。上流社会の裏切り者に思われていたド・マズノ神父は、結局貴族にも尊敬されるようになった。

説教家としての活動の他に彼は宗教教育のない皇帝直轄下の学校で育てられている青少年に気を配ることにした。若い司祭の活動は、無関心だけではなく、反感を買うこともあった。

彼は直ちに青年会を作った。こういった集いは破壊活動と見なされていて、皇帝の警察に厳重に追跡されていたので、彼のグループは、教会の信心会を装っていた。こうしてだれでも出入りすることができた。

この他に彼は教戒師も勤めていた。ド・マズノは司祭を必要としている人たちをなんとかして助けたいと焦っていた。

この時、皇帝は衰亡しつつあった。ナポレオンは敵に追いつめられていて、ローマ法王を初め、枢機卿や戦争の捕虜をプロヴァンスに送り込んでいた。ウジェーン・ド・マズノはこの人たちを助けるために一生懸命働いていた。チフスの患者の世話をするうちに自分もチフスにかかった。容体が悪化して、青年たちが御ミサに与かったり、絶え間ない祈りをささげて、死の門から彼を救った。1814年5月3日、皆が自分たちの指導司祭の全快を祝っていたちょうどその同じ日に、フランス国王ルイ18世がおごそかにパリに戻った。