新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2015年02月06日

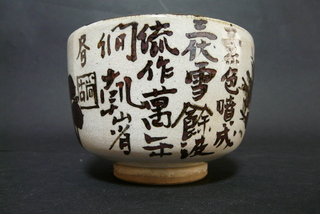

砥部焼 茶碗

砥部焼 茶碗

砥部焼

砥部焼(とべやき)は、愛媛県砥部町を中心に作られる陶磁器である。一般には、食器、花器等が多い。愛媛県指定無形文化財。別名喧嘩器とも呼ばれる。

後背の山地から良質の陶石が産出されていたことから、大洲藩の庇護のもと、発展を遂げた。

やや厚手の白磁に、呉須と呼ばれる薄い藍色の手書きの図案が特徴。砥部焼の多くは手作り成形のため、全国的に見ても決して大産地や有名産地ではないが、独特の風合いが愛好家に評価されている。

なお、近年ブームの讃岐うどんの器としても砥部焼はよく用いられる。

また、映画『瀬戸内海賊物語』においては、重要なシーンのアイテムとして砥部焼が用いられた。

1/2 薄く軽い 真新しい印象

2/2 重厚感があり、1/2に比べて、古い時代のもののようだ

砥部焼とは

遡れば奈良・平安時代、砥石「伊予砥」から生まれた砥部焼の全てとは

砥部の盆地では、山裾の傾斜が窯の立地に適し、燃料となる豊富な木材がたやすく手に入ったため、古くより焼き物が焼かれていました。県立運動公園へ入る道の南北に残る大下田古墳(おおげたこふん)からは6-7世紀の須恵器の窯跡が、いくつも発見されています。

発見された須恵器の中でも「子持高杯」は7個の小さな蓋付杯が器台に載っており、当時の焼き物製造の技術の高さがうかがえます。子持高杯は、昭和43年に国指定文化財に指定され、国立歴史民族博物館に収蔵されています。

奈良・平安時代から、砥部・外山の砥石山から切り出される砥石は、「伊予砥」と呼ばれ、中央にもその名は知られていました。東大寺の「正倉院文書」には、観世菩薩像造立の料に、「伊予の砥」を用いたことが記されています。また、平安時代編纂の「延嘉式」にも伊予国産物として、「外山産砥石」を随用するとの記録が残されています。

江戸時代、砥部は大洲藩に属しており、伊予砥の生産も盛んに行われていました。一方砥石の切出しの際に出る砥石屑の処理は大変な重労働でした。その作業には御替地(伊予市)の村人が動員されていましたが、その負担があまりに大きかったため、村人たちはその動員の免除を大洲藩に願い出ました(砥石屑捨夫事件)。

その頃、伊予砥の販売を一手に引き受けていた大阪の砥石問屋・和泉屋治兵衛は、天草の砥石が磁器の原料となることを知り、大洲藩に、伊予砥の屑石を使って磁器を生産することを進言しました。

これまで悩みの種で捨てていた砥石屑を原料にして焼き物ができる-この情報は当時の大洲藩にとって非常にありがたいものだったと言えます。

和泉屋からの進言を受け入れ、大洲藩の加藤泰候は、安永4年(1775年)に家臣加藤三郎兵衛に「磁器」生産の創業を命じました。

加藤三郎兵衛は、豪農の門田金治に資金を出させ、現場の監督者に組頭の杉野丈助を選びました。

そして、肥前の長与窯から5人の陶工を呼び寄せ、五本松の上原に、登り窯を築きました。

成功までの道のりは決して楽なものではありませんでした。

何回かの試焼を行い、本焼を行いましたが、地肌に大きなひびが入ってしまいます。何度繰り返しても同じでした。肥前の陶工たちは愛想を尽かして、故郷に帰ってしまいました。残された丈助は一人本焼を続けましたが、最後には、赤松の薪もなくなり、半狂乱になった丈助は、家の柱や畳まで窯にくべたといいます。 その様子を見ていたのが、筑前の陶工信吉でした。信吉は、失敗の原因は釉薬原料の不良にあることを丈助に教えました。丈助は早速筑前に出かけ、新しい釉薬を探し求めました。

そして、2年半後の安永6年(1776年)についに白磁器の焼成に成功したのです。

砥部焼の歴史

砥部焼

砥部焼(とべやき)は、愛媛県砥部町を中心に作られる陶磁器である。一般には、食器、花器等が多い。愛媛県指定無形文化財。別名喧嘩器とも呼ばれる。

後背の山地から良質の陶石が産出されていたことから、大洲藩の庇護のもと、発展を遂げた。

やや厚手の白磁に、呉須と呼ばれる薄い藍色の手書きの図案が特徴。砥部焼の多くは手作り成形のため、全国的に見ても決して大産地や有名産地ではないが、独特の風合いが愛好家に評価されている。

なお、近年ブームの讃岐うどんの器としても砥部焼はよく用いられる。

また、映画『瀬戸内海賊物語』においては、重要なシーンのアイテムとして砥部焼が用いられた。

1/2 薄く軽い 真新しい印象

2/2 重厚感があり、1/2に比べて、古い時代のもののようだ

砥部焼とは

遡れば奈良・平安時代、砥石「伊予砥」から生まれた砥部焼の全てとは

砥部の盆地では、山裾の傾斜が窯の立地に適し、燃料となる豊富な木材がたやすく手に入ったため、古くより焼き物が焼かれていました。県立運動公園へ入る道の南北に残る大下田古墳(おおげたこふん)からは6-7世紀の須恵器の窯跡が、いくつも発見されています。

発見された須恵器の中でも「子持高杯」は7個の小さな蓋付杯が器台に載っており、当時の焼き物製造の技術の高さがうかがえます。子持高杯は、昭和43年に国指定文化財に指定され、国立歴史民族博物館に収蔵されています。

奈良・平安時代から、砥部・外山の砥石山から切り出される砥石は、「伊予砥」と呼ばれ、中央にもその名は知られていました。東大寺の「正倉院文書」には、観世菩薩像造立の料に、「伊予の砥」を用いたことが記されています。また、平安時代編纂の「延嘉式」にも伊予国産物として、「外山産砥石」を随用するとの記録が残されています。

江戸時代、砥部は大洲藩に属しており、伊予砥の生産も盛んに行われていました。一方砥石の切出しの際に出る砥石屑の処理は大変な重労働でした。その作業には御替地(伊予市)の村人が動員されていましたが、その負担があまりに大きかったため、村人たちはその動員の免除を大洲藩に願い出ました(砥石屑捨夫事件)。

その頃、伊予砥の販売を一手に引き受けていた大阪の砥石問屋・和泉屋治兵衛は、天草の砥石が磁器の原料となることを知り、大洲藩に、伊予砥の屑石を使って磁器を生産することを進言しました。

これまで悩みの種で捨てていた砥石屑を原料にして焼き物ができる-この情報は当時の大洲藩にとって非常にありがたいものだったと言えます。

和泉屋からの進言を受け入れ、大洲藩の加藤泰候は、安永4年(1775年)に家臣加藤三郎兵衛に「磁器」生産の創業を命じました。

加藤三郎兵衛は、豪農の門田金治に資金を出させ、現場の監督者に組頭の杉野丈助を選びました。

そして、肥前の長与窯から5人の陶工を呼び寄せ、五本松の上原に、登り窯を築きました。

成功までの道のりは決して楽なものではありませんでした。

何回かの試焼を行い、本焼を行いましたが、地肌に大きなひびが入ってしまいます。何度繰り返しても同じでした。肥前の陶工たちは愛想を尽かして、故郷に帰ってしまいました。残された丈助は一人本焼を続けましたが、最後には、赤松の薪もなくなり、半狂乱になった丈助は、家の柱や畳まで窯にくべたといいます。 その様子を見ていたのが、筑前の陶工信吉でした。信吉は、失敗の原因は釉薬原料の不良にあることを丈助に教えました。丈助は早速筑前に出かけ、新しい釉薬を探し求めました。

そして、2年半後の安永6年(1776年)についに白磁器の焼成に成功したのです。

砥部焼の歴史

【このカテゴリーの最新記事】

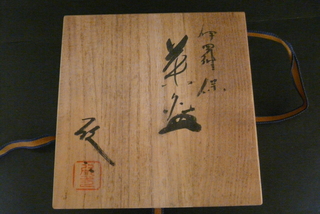

乾山 水墨山水 茶碗

乾 山

水墨山水 茶 碗

〈参考資料≫

銹絵観鴎図角皿 重要文化財

さびえかんおうずかくざら

尾形光琳の弟深省は、元禄12年(1699)に京都近郊鳴滝の地に陶窯を開き、以来陶工として生きた。そしてその地が都の乾(いぬい)(北西)の方角にあたることから陶号を乾山(けんざん)と称し、作品に乾山の銘を書したので、世上乾山焼と呼ばれた。

そうした乾山焼のなかに、兄光琳が下絵付けした兄弟合作品があり、光琳の絵画としても優れた作品があることから声価が高く、それらは主として宝永6年(1709)から正徳6年(1716)の間に焼造されたことが近年明らかになってきた。

この作品は、そうした兄弟合作品の一つで、型造り方形の白化粧下地楽焼質の皿の見込みに、宋代の詩人黄山谷観鷗の図を光琳が鉄呉須(てつごす)で下絵付けし、裏面には乾山が「大日本国陶者雍州乾山陶隠深省製于所■(居)尚古■(斎)」の銘文を同じく釉下に書しており、立ち上がったの縁の外側には雲唐草、内側には枠取りした牡丹文と雲唐草が描かれている。光琳の絵には「寂明光琳(花押<かおう>)」の署名があり、その署名や花押から宝永6年から正徳2年の間の作と推定されている。

この種の兄弟合作銘角皿は20点ほど知られているが、なかにあって光琳の軽妙な筆致もさることながら、裏面に大書された乾山の銘文の見事さと併せて、合作品中の代表作として名高い。

(国)尾形乾山

Kenzan Ogata

日本画, 陶芸家

1663 ( 寛文3 )~ 1743 ( 寛保3 )

本名:権平(幼名)のち深省

号:紫翠、逃禅、陶隠

京(京都府)出身 師、野々村仁清

京の呉服問屋の雁金屋尾形宗謙の三男に生まれ兄には尾形光琳がいる。

野々村仁清に就き作陶を学び37歳の頃仁清窯のすぐ近くの清滝に開窯、京の北西(乾の方角)に位置していたため以降、製品には「乾山」と銘をいれた。

作風は師、仁清と兄、光琳の影響を受けた色彩を多数用いた色絵陶器を制作、また陶技のみならず絵画、書にも優れており晩年は江戸に移り住み文人陶画家として人気を博した。

仁清の作品同様、江戸後期、明治期より贋物が大量に出回り始めまた贋物自体に経年上の時代感がついている為「仁清・乾山=贋物」と言う格言まであるほど判別は難しい。

〔主な作品所蔵館〕

群馬県立近代美術館/石川県立美術館/福岡市美術館/大和文華館など

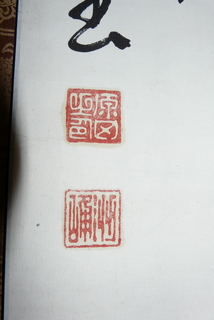

〔印 名〕

「乾山」「逃禪(逃禅)」「霊海」「習静堂」「緒方乾山」「深省」など

〔市場評価〕★★★★★〔美年鑑評価〕5000万

水墨山水 茶 碗

〈参考資料≫

銹絵観鴎図角皿 重要文化財

さびえかんおうずかくざら

尾形光琳の弟深省は、元禄12年(1699)に京都近郊鳴滝の地に陶窯を開き、以来陶工として生きた。そしてその地が都の乾(いぬい)(北西)の方角にあたることから陶号を乾山(けんざん)と称し、作品に乾山の銘を書したので、世上乾山焼と呼ばれた。

そうした乾山焼のなかに、兄光琳が下絵付けした兄弟合作品があり、光琳の絵画としても優れた作品があることから声価が高く、それらは主として宝永6年(1709)から正徳6年(1716)の間に焼造されたことが近年明らかになってきた。

この作品は、そうした兄弟合作品の一つで、型造り方形の白化粧下地楽焼質の皿の見込みに、宋代の詩人黄山谷観鷗の図を光琳が鉄呉須(てつごす)で下絵付けし、裏面には乾山が「大日本国陶者雍州乾山陶隠深省製于所■(居)尚古■(斎)」の銘文を同じく釉下に書しており、立ち上がったの縁の外側には雲唐草、内側には枠取りした牡丹文と雲唐草が描かれている。光琳の絵には「寂明光琳(花押<かおう>)」の署名があり、その署名や花押から宝永6年から正徳2年の間の作と推定されている。

この種の兄弟合作銘角皿は20点ほど知られているが、なかにあって光琳の軽妙な筆致もさることながら、裏面に大書された乾山の銘文の見事さと併せて、合作品中の代表作として名高い。

(国)尾形乾山

Kenzan Ogata

日本画, 陶芸家

1663 ( 寛文3 )~ 1743 ( 寛保3 )

本名:権平(幼名)のち深省

号:紫翠、逃禅、陶隠

京(京都府)出身 師、野々村仁清

京の呉服問屋の雁金屋尾形宗謙の三男に生まれ兄には尾形光琳がいる。

野々村仁清に就き作陶を学び37歳の頃仁清窯のすぐ近くの清滝に開窯、京の北西(乾の方角)に位置していたため以降、製品には「乾山」と銘をいれた。

作風は師、仁清と兄、光琳の影響を受けた色彩を多数用いた色絵陶器を制作、また陶技のみならず絵画、書にも優れており晩年は江戸に移り住み文人陶画家として人気を博した。

仁清の作品同様、江戸後期、明治期より贋物が大量に出回り始めまた贋物自体に経年上の時代感がついている為「仁清・乾山=贋物」と言う格言まであるほど判別は難しい。

〔主な作品所蔵館〕

群馬県立近代美術館/石川県立美術館/福岡市美術館/大和文華館など

〔印 名〕

「乾山」「逃禪(逃禅)」「霊海」「習静堂」「緒方乾山」「深省」など

〔市場評価〕★★★★★〔美年鑑評価〕5000万

伊羅保 茶碗 小川欣二

小川欣二 伊羅保茶碗 高麗茶碗写し

1) 小川欣二(おがわ きんじ) : 1926年(昭和元年)~

① 経歴

ⅰ) 京都市東山区五条坂で、名門の陶家である小川文斉の次男として生まれます。

当時の慣わしで、父の後継者は長男が継ぐのが、普通でした。

その為、欣二氏は医者に成る事が希望で有ったようです。

ⅱ) 1944年 兄「斉」と共に、甲種飛行予科練習生として入隊します。

ⅲ) 終戦と共に、欣二氏は復員しますが、兄は特攻隊として戦死してしまいます。

その為、次男である欣二氏は医者に成る望みを捨て、家業を継ぐべく、陶芸に専念する事に

なります。

ⅳ) 1946年 京都市工業技術員養成第一期生として、工業研究所窯業科に入学します。

卒業後、同研究所に勤務し、陶磁器全般の研究を行います。

ⅴ) 1948年 六代清水六兵衛に師事します。翌年京都陶芸家クラブの創設会員になります。

ⅵ) 1950年 「日展」初入選し、1952年には上記研究所を辞め、作家活動に専念する様になります。

ⅶ) 1954年 全国陶芸展で銀杯を受賞後、現代日本陶芸展で銀杯、一席と連続受賞します。

その後も、光風会展工芸賞、日展特選など次々に重賞を受賞します。

ⅷ) 多くの美重展の審査員にも成っています。

京都府工芸美術展審査員、光風会審査員、日本現代工芸美術展審査員、日展審査員などです。

ⅸ) 仏、西独など海外の美術展への出品や、中国、朝鮮美術視察なども行っています。

② 小川欣二の陶芸

ⅰ) 成形方法は、轆轤挽きによるものと、タタラ(板)造りの作品が混在しています。

タタラ造りの作品は、四角錐や台形、三角柱などの箱形が多く、花瓶やオブジェ的な要素の

多い作品と成っています。

ⅱ) 絵付けを主体とした作品が多く、呉須を使って「蜻蛉」等を描き、伊羅保や織部釉を

掛けています。呉須は本来のコバルト色ではなく、黒に近い色と成っています。

(尚、呉須は酸化焼成すると黒く発色します。)

織部釉や伊羅保釉を明るく仕上げる為と、絵の文様のコントラストを付ける為、作品には、

白化粧土が施されています。作品例:「のぼる」(1979年)、「想い出海に遊ぶ」(1981年)

ⅲ) 彼の使用して釉の種類は極く少数です。灰釉、鉄釉、伊羅保釉、織部釉程度です。

土本来の色や、土味を生かす為と言われています。

ⅳ) 掻落しの技法を取り入れて、文様を付けています。

生素地に白化粧土を施し、竹の箸で一個一個小さな窪みを付けて斑点を造ります。

その後、カンナを使って表面を削り取り、表面に細かい凹凸を付けて文様にします。

この様な作品に、「壁蜻(へきせい)」(1979)、「仲間たち」(1981)等があります。

ⅴ) 蜻蛉の絵が多く、次いで魚の絵も多いです。蜻蛉は欣二自らを表現し、魚は沖縄で戦死した

兄が今でも、海で泳ぎ遊んでいる様子を表現したものと言われています。

蜻蛉は、群れを成して上に上にと高みに登っている様に描かれています。

又、「とんぼ塚」(1980年)の作品は、箱型の器の上に、一匹づつ立体的に作られた「とんぼ」が

重なり合って群がって飛んでいる様子を表現しています。

尚、窯はガス窯を使用しているとの事です。

伊羅保 茶碗

伊羅保茶碗(いらぼちゃわん) とは、高麗茶碗の一種で、多くは江戸時代初期に日本からの注文で作られたと考えられています。

伊羅保の名前は、砂まじりの肌の手触りがいらいら(ざらざら)しているところに由来するとされています。

作行は、やや薄めで、形は深め、胴はあまり張らず、腰から口まで真直ぐに延び、口が大きく開いていいます。

素地は、鉄分が多い褐色の砂まじりの土で、轆轤目が筋立ち、石灰の多い伊羅保釉(土灰釉)を高台まで薄く総掛けしてあり、土見ずになっています。

伊羅保茶碗には、「古伊羅保(こいらぼ)」、「黄伊羅保(きいらぼ)」、「釘彫伊羅保(くぎぼりいらぼ)」、「片身替(かたみがわり)」などがあります。

「古伊羅保」は、大振りで、口縁には形成のとき土が不足して別の土を付け足した「べべら」があり、口縁の切り回しがあり、高台は竹の節、時には小石も混じって「石はぜ」が出たものもあります。見込みに白刷毛目(内刷毛)が一回りあり「伊羅保の内ばけ」といって約束になっています。

「黄伊羅保」は、黄釉の掛かったものをいい、やや端反で口縁は切り回し樋口(といくち)になっていて、べべら、見込みの砂目、竹の節高台が約束事になっています。

「釘彫伊羅保」は、高台内に釘で彫ったような巴状の彫があり、口縁は切り廻しないが山道になりべべらがあり、高台は竹の節でなく兜巾もありません。

「片身替」は、失透の井戸釉と伊羅保釉が掛け分けになったもので、高台は竹の節、兜巾は丸く大きく、たいてい「べべら」や「石はぜ」があり、見込みは刷毛目が半回りして(井刷毛)必ず刷毛先を見るのが約束になっています。

1) 小川欣二(おがわ きんじ) : 1926年(昭和元年)~

① 経歴

ⅰ) 京都市東山区五条坂で、名門の陶家である小川文斉の次男として生まれます。

当時の慣わしで、父の後継者は長男が継ぐのが、普通でした。

その為、欣二氏は医者に成る事が希望で有ったようです。

ⅱ) 1944年 兄「斉」と共に、甲種飛行予科練習生として入隊します。

ⅲ) 終戦と共に、欣二氏は復員しますが、兄は特攻隊として戦死してしまいます。

その為、次男である欣二氏は医者に成る望みを捨て、家業を継ぐべく、陶芸に専念する事に

なります。

ⅳ) 1946年 京都市工業技術員養成第一期生として、工業研究所窯業科に入学します。

卒業後、同研究所に勤務し、陶磁器全般の研究を行います。

ⅴ) 1948年 六代清水六兵衛に師事します。翌年京都陶芸家クラブの創設会員になります。

ⅵ) 1950年 「日展」初入選し、1952年には上記研究所を辞め、作家活動に専念する様になります。

ⅶ) 1954年 全国陶芸展で銀杯を受賞後、現代日本陶芸展で銀杯、一席と連続受賞します。

その後も、光風会展工芸賞、日展特選など次々に重賞を受賞します。

ⅷ) 多くの美重展の審査員にも成っています。

京都府工芸美術展審査員、光風会審査員、日本現代工芸美術展審査員、日展審査員などです。

ⅸ) 仏、西独など海外の美術展への出品や、中国、朝鮮美術視察なども行っています。

② 小川欣二の陶芸

ⅰ) 成形方法は、轆轤挽きによるものと、タタラ(板)造りの作品が混在しています。

タタラ造りの作品は、四角錐や台形、三角柱などの箱形が多く、花瓶やオブジェ的な要素の

多い作品と成っています。

ⅱ) 絵付けを主体とした作品が多く、呉須を使って「蜻蛉」等を描き、伊羅保や織部釉を

掛けています。呉須は本来のコバルト色ではなく、黒に近い色と成っています。

(尚、呉須は酸化焼成すると黒く発色します。)

織部釉や伊羅保釉を明るく仕上げる為と、絵の文様のコントラストを付ける為、作品には、

白化粧土が施されています。作品例:「のぼる」(1979年)、「想い出海に遊ぶ」(1981年)

ⅲ) 彼の使用して釉の種類は極く少数です。灰釉、鉄釉、伊羅保釉、織部釉程度です。

土本来の色や、土味を生かす為と言われています。

ⅳ) 掻落しの技法を取り入れて、文様を付けています。

生素地に白化粧土を施し、竹の箸で一個一個小さな窪みを付けて斑点を造ります。

その後、カンナを使って表面を削り取り、表面に細かい凹凸を付けて文様にします。

この様な作品に、「壁蜻(へきせい)」(1979)、「仲間たち」(1981)等があります。

ⅴ) 蜻蛉の絵が多く、次いで魚の絵も多いです。蜻蛉は欣二自らを表現し、魚は沖縄で戦死した

兄が今でも、海で泳ぎ遊んでいる様子を表現したものと言われています。

蜻蛉は、群れを成して上に上にと高みに登っている様に描かれています。

又、「とんぼ塚」(1980年)の作品は、箱型の器の上に、一匹づつ立体的に作られた「とんぼ」が

重なり合って群がって飛んでいる様子を表現しています。

尚、窯はガス窯を使用しているとの事です。

伊羅保 茶碗

伊羅保茶碗(いらぼちゃわん) とは、高麗茶碗の一種で、多くは江戸時代初期に日本からの注文で作られたと考えられています。

伊羅保の名前は、砂まじりの肌の手触りがいらいら(ざらざら)しているところに由来するとされています。

作行は、やや薄めで、形は深め、胴はあまり張らず、腰から口まで真直ぐに延び、口が大きく開いていいます。

素地は、鉄分が多い褐色の砂まじりの土で、轆轤目が筋立ち、石灰の多い伊羅保釉(土灰釉)を高台まで薄く総掛けしてあり、土見ずになっています。

伊羅保茶碗には、「古伊羅保(こいらぼ)」、「黄伊羅保(きいらぼ)」、「釘彫伊羅保(くぎぼりいらぼ)」、「片身替(かたみがわり)」などがあります。

「古伊羅保」は、大振りで、口縁には形成のとき土が不足して別の土を付け足した「べべら」があり、口縁の切り回しがあり、高台は竹の節、時には小石も混じって「石はぜ」が出たものもあります。見込みに白刷毛目(内刷毛)が一回りあり「伊羅保の内ばけ」といって約束になっています。

「黄伊羅保」は、黄釉の掛かったものをいい、やや端反で口縁は切り回し樋口(といくち)になっていて、べべら、見込みの砂目、竹の節高台が約束事になっています。

「釘彫伊羅保」は、高台内に釘で彫ったような巴状の彫があり、口縁は切り廻しないが山道になりべべらがあり、高台は竹の節でなく兜巾もありません。

「片身替」は、失透の井戸釉と伊羅保釉が掛け分けになったもので、高台は竹の節、兜巾は丸く大きく、たいてい「べべら」や「石はぜ」があり、見込みは刷毛目が半回りして(井刷毛)必ず刷毛先を見るのが約束になっています。

2015年02月05日

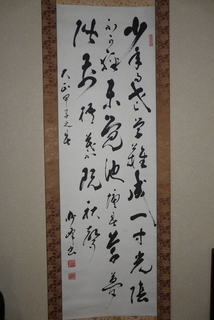

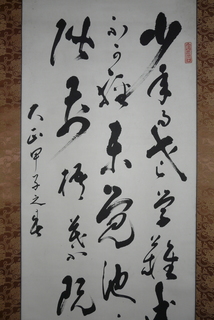

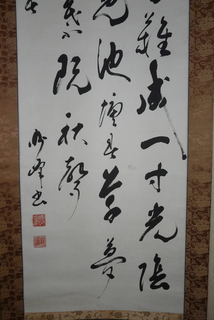

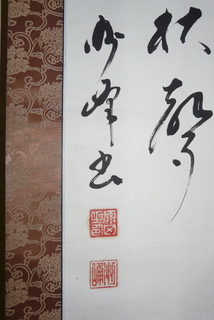

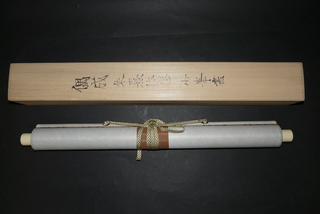

原田久吉 翁(?!) 水墨書 「偶成 <朱 熹> ぐうせい <しゅき> 」

原田久吉 翁(?!)

紙本 水墨直筆書

偶成 <朱 熹> ぐうせい <しゅき>

少年老い易く學成り難し しょうねんおいやすく がくなりがたし

一寸の光陰輕んず可からず いっすんのこういん かろんずべからず

未だ覺めず池塘春草の夢 いまださめず ちとうしゅんそうのゆめ

階前の梧葉已に秋聲 かいぜんのごよう すでにしゅうせい

原田久吉翁について、もっと知りたい③より

Kazutumite 出会いは偶然でした。原田久吉翁の遺徳を偲ぶために訪れた、旧中部小学校跡でのことです。

ちょうど、近くにお住まいの竹内さんと出会いました。私が、原田久吉翁の話をすると「じゃあ、ついて来て!」と案内してくれたのは、少し遊歩道を下った辺りの踊り場。何と、そこには、ピカピカに磨かれた石碑が建ち、「大正十三甲子仲秋 八十八翁 原田二楽」と読める文字が・・・。「原田二楽」すなわち原田久吉翁の「米寿」祝いに詠んだ歌が刻まれていました。

「何て書いてあるんだろうね?」と竹内さん。「何て書いてあるんでしょう?」と私。しばらく碑文を眺めていたら、何となく読めて来ました。

「数つ美(み)て ほ古(こ)らぬ穐の 米俵」

読みやすく直すと「数積みて 誇らぬ穐(あき)の 米俵」だろうと思います。「穐」は「秋」のこと。「火」の字を嫌い、めでたい「亀」の字を使うようになったのだとか。原田翁の出身地、中部には大火に見舞われた歴史があります。そんな大火の記憶が「穐」の字を使わせたのでしょうか?「米寿」と「米」をかけた歌。いかがでしょうか?

大正13年(1924)に自らの「米寿」を祝って詠んだ歌です。「第二原田橋」の竣工が大正12年(1923)、「二本杉峠新道」の完成が大正15年(1926)ですので、「米寿」を迎えたのは、ちょうどその間。歌碑は、郷土を見渡せる場所に、竹内さんをはじめとした地元の人に守られて立っていました。

紙本 水墨直筆書

偶成 <朱 熹> ぐうせい <しゅき>

少年老い易く學成り難し しょうねんおいやすく がくなりがたし

一寸の光陰輕んず可からず いっすんのこういん かろんずべからず

未だ覺めず池塘春草の夢 いまださめず ちとうしゅんそうのゆめ

階前の梧葉已に秋聲 かいぜんのごよう すでにしゅうせい

原田久吉翁について、もっと知りたい③より

Kazutumite 出会いは偶然でした。原田久吉翁の遺徳を偲ぶために訪れた、旧中部小学校跡でのことです。

ちょうど、近くにお住まいの竹内さんと出会いました。私が、原田久吉翁の話をすると「じゃあ、ついて来て!」と案内してくれたのは、少し遊歩道を下った辺りの踊り場。何と、そこには、ピカピカに磨かれた石碑が建ち、「大正十三甲子仲秋 八十八翁 原田二楽」と読める文字が・・・。「原田二楽」すなわち原田久吉翁の「米寿」祝いに詠んだ歌が刻まれていました。

「何て書いてあるんだろうね?」と竹内さん。「何て書いてあるんでしょう?」と私。しばらく碑文を眺めていたら、何となく読めて来ました。

「数つ美(み)て ほ古(こ)らぬ穐の 米俵」

読みやすく直すと「数積みて 誇らぬ穐(あき)の 米俵」だろうと思います。「穐」は「秋」のこと。「火」の字を嫌い、めでたい「亀」の字を使うようになったのだとか。原田翁の出身地、中部には大火に見舞われた歴史があります。そんな大火の記憶が「穐」の字を使わせたのでしょうか?「米寿」と「米」をかけた歌。いかがでしょうか?

大正13年(1924)に自らの「米寿」を祝って詠んだ歌です。「第二原田橋」の竣工が大正12年(1923)、「二本杉峠新道」の完成が大正15年(1926)ですので、「米寿」を迎えたのは、ちょうどその間。歌碑は、郷土を見渡せる場所に、竹内さんをはじめとした地元の人に守られて立っていました。