�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B

�L��

�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B

posted by fanblog

2016�N03��25��

�쓇�F�q�͐����Ă����i25�j�쓇�F�q�̗�������

https://fanblogs.jp/kawasimayoshiko/���̓]��

����������Ɛ������Ă������ԂɁA���ʂ͕������������炩����Ɗ����邱�Ƃ��������B�ޏ��͊��������ɂ͖��オ���Ă͂��Ⴌ�܂��A�C�ɓ���Ȃ����Ƃ�����Ƌ������B�悭��l�ō����Ă��鎞�ɂ͒����ԃ{�[�b�Ƃ��āA�����Ԃɂ킽����������Ȃ����Ƃ��������B���ʂ͂܂����ܕ���������ɋ����Ă���̂��������A�������ĐS�̒��̔ϖ�Ɣ߂��݂�f�I���Ă����̂ł���B���̂��Ƃɗ��܂炸�A����Ɋ�Ȃ��Ƃ��������B���鎞�ɒ��ʂ�������������T���Ă��āA����������ɓ{��ꂽ�B�����o�ƕ���������͋@�����āA��q�̃X�[�v�����A�ޏ���G�߂邽�߂ɁA�ޏ����u�g�������v�ƌĂB�u�g�������v�͂܂��{���Ă����̂ŁA�O���Ƃ��炵�ăX�[�v���������Ƃ��Ȃ������B�u���Ȃ��͉������݂����́H�v�ƕ��������q�˂��B�u���������̌��Ȃ����ł������楥���v�ƒ��ʂ͂��˂ď����Ō����ƁA����������͗ǂ��������Ȃ��Ƃ�����x�ޏ��Ɍ��킹���B�u�g�������v�͂���ǂ͑吺�Łu���������̌������݂����́I�v�ƌ����ƁA�v��������������������͐����o�����A�����オ���Ċ��̖T�ɍs���ƁA�����o������ʕ��i�C�t�����o���A�{���ɔޏ��̐l�����w�ƒ��w�����Ă��B�����w���炠�ӂ�o���Ă������A�Ȃ�ƕ���������͂��̌����X�[�v�̒��ɒ������B���̒Z���Ԃɏo�����ɁA���ʂ͋��������Ă��܂����B����������͐l���ς�����悤�ɂȂ��Ă������A���ʂ͈������Ƃ��Ȃ������B

�u�����A���̃X�[�v�����݂Ȃ����I����͖��߂�B�v����������͌��������������B

���ʂ͎d���Ȃ��A����ς��Ĉ����L�����Ƃɂ����B�u���̒��ɗ��Ƃ������Ȃ���ށv�B�����������������͕������o�čs���ƁA��˃|���v�̂��镔���ɂ����ƈꉱ�̐��������ċA��A��������q�ɒ����Ƃ܂����ɂ������B��̎w�ɂ͂܂���������Ă���A����������͎w�̏�ɂ��錌���Ăт��q�ɂ��炷�ƁA���q�ʂ̑O�Ɏ����Ă����B�u�g�������v�͜��R�Ƃ��ĕ�������������āA�Ăт��̌������炳�ꂽ�������Đk���オ���Ĉꌾ�����t���o�Ă��Ȃ��Ȃ����B

����������̓{��ɔR�����ڂɑ�����āA�u�g�������v�͂�ނ��ޏ��̒n���������������B����������͐���a�炰�Ă������B

�u���O�͎��̈�ԑ厖�Ȃ��̂�B���̌������݂����Ȃ�Č���Ȃ��ŁB���O�ɂ͎��̖������������Ă����̂�E�E�E�E�B�v

�u���̏����ȓV�g�����B���O���������Ƒ傫���Ȃ�̂����āA���������͂ǂ�ȂɊ��������B�E�E�E���O�̂���Ȃ��˂��Ƃ��������ƁA��������������������ɂ��O�̂悤�ɂ��]�k�������̂��v���o����B�v

���ʂ͂��̂��Ƃ����ƁA�ƂĂ�������Ԃ����悤�ŁA�ڂ̎����^���Ԃɂ��āA���̂��Ƃ͈ꐶ�Y����Ȃ��ƌ������B

���j�I�L�q�ɂ��A�Ⴂ���ɐ쓇�F�q�́u��������v�̂����ꂩ��A�����̍����Ɍ����ăs�X�g����ł��āu���E�v���悤�Ƃ������Ƃ�����B�ǂ����A�쓇�F�q���c�����ɂƂĂ����]�k�ł������Ƃ����͎̂����ŁA���ʂ̐g�Ɏ����̗c�N������d�˂��̂ł��낤�B

���ʂ̏،��ɂ��A�ޏ����c���������钩�ɁA����������̒�̐��_�̋��ŗp�𑫂��Ă���ƁA�ׂ̉Ƃ̌����ޏ��Ɍ������đ����Ă��āA�������ʂ͋����ċ��|�̋��т��グ���B����������͂��傤�Ǖ����̒��Œ����͂������Ă������A���ѐ����Ǝ�ɉ����_�������āA��ɂ������ł��Ē��ʂ̖ڂ̑O�ł��̉����_�Ō���@���E���Ă��܂����B���̂��Ƃŗׂ̉Ƃ̐l���K�˂Ă����̂ŁA��Ƃ�逯�Ƃ�����o���āA�����Ƃ��ē�܂̃g�E�����R�V�������o���Ď��Ȃ����B���v���Ԃ��Ă݂�ƁA�������������g�̂��Ȃ����q���ŁA�����E���قǒ@�������Ƃ́A���ʂɕ��ʂ̔_���̂������o���邱�Ƃł͂Ȃ��Ƃ�����ۂ�^�����B���̏����Ȏ���������A����������i�쓇�F�q�j���Ⴉ�������̖ʉe�����邱�Ƃ��o����B

���ʂ̕�e�i��_�̋L���ɂ��A���Z�Z�N�ɘ��i�ׂ�����ɁA����������͂ƂĂ��߂���Ŋ����f�I���邽�߂ɁA�����ɕ���������͒i��_��A��ĐV����_���ɋ��ނ�ɍs�����ƁA�ޏ������͎��]�Ԃɏ���ĕ���������̉Ƃ���\���L�����ꂽ�V����_���ɍs�����B�_���̖T�ŕ���������͋��ނ������ł��Ȃ��A�Ȃ�ƃ_���̖T�ɂ������ɓo��A������̎}�ɂ����ċt���Â�ɂȂ��āA����J���Ēi��_���菵������Ɛ��Ђ���Ď�n���悤�Ɍ������B����������͈��𐅂ɉf�錎�Ɍ������ē����A�S�̒��̔߂��݂U���Ă���悤�ł������B���łɘZ�\���߂����V�w�l�����̂悤�Ȑg�̂��Ȃ������邱�ƂɁA�����̒i��_�͊�Ȋ����������B������v���Ԃ��A�ޏ����쓇�F�q�������Ƃ���Ȃ�A���̂悤�Ȋ�ȍs�����s�v�c�ł͂Ȃ��B

��X����ɒm�����̂́B�����N�ɐ쓇�F�q���\�Z�̎��ɓ��{���{���q�����w�Z��ފw�����̂��A�{���쓇�Q���͂��̎����l�e���P�˂̈⌾�ɏ]���āA�����Ƃ��Ă܂����X�p�C�Ƃ��ĔC�����ʂ�����悤�쓇�F�q���P�����A�ޏ��ɋR�n�E�����E���q�E�˔������ւ̉��ȂNJe��̊댯���Z�p���������B����ł��̂悤�Ȋ�b�����������߂ɁA����������̐g�̂��Ȃ��͕��ʂ̐l���猩��Ώ����s�v�c�ȍs���ƌ����邱�Ƃ��������̂ł��낤�ƍl������B

���ʂ̋L���ɂ��A����������͔w��͕��ʂŁA��r�I�₹�Ă���A�畆�͔����A�傫�Ȗڂ����ʂɌ����Ă���A�����߂����đ傫���ē˂��o�Ă���A���̖т͏��Ȃ��A���̌��ɑ��˂�鞂ɂ��Ă����B���Ă������͕��ʂ��������A���������ɂ͂��Ă����B�b�����t�͖k���Ȃ܂肪�������B

���ʂ̊����ł́A����������̐��i�͕ω��������������B���鎞�ɂ͕���������͒��ʂ̖ڂ̑O�ŁA�ޏ������̂悢�q�ƖJ�߂Ď��̂悤�Șb�������B���ʂ��O�̎��i���ʂɂ͋L�����Ȃ��j�A����Ƃ������������ׂŔM���o���ăI���h���̏�ŐQ����ł��܂����Ƃ��A���ʂ͂�������āA�^�I������ʂ��炢�łʂ炵�āA����������̓��̏�ɒu�����B����ŕ���������͂ƂĂ��������āA�a�C�����Ȃ��炸�y���Ȃ����̂ł������B�������A���鎞�ɒ��ʂ��c�����߁A�w�K�ɋ��������ĂȂ��Ƃ��ɂ́A���������ޏ��Ɏ����������悤�Ƃ��Ă��������Ƃ����A�ޏ��Ɏ����o�������悤�Ƃ��Ă������悤�Ƃ��Ȃ��ƁA����������͂ƂĂ��{��A�ޏ��̕�e�i��_�ɑ���قǍ����͂Ȃ��������̂́A����������͎���o���ăr���^���ċ��炵�悤�Ƃ��邱�Ƃ�����A����͒��ʂɕ���������̌�������ʂ������������B

���ʂ����ł��o���Ă���̂́A�ޏ����c�����ɕ���������̉ƂŎ��̂悤�ȏ�i���������Ƃ�����B�����ɕ���������Ƒc���i�A�˂̓�l�������Ȃ��������ɁA�c���̒i�A�˂͖��B���̋V����@�ŁA�Б����Ђ��܂Â��āA����������Ɉ��A�����Ă���悤�ł������B����ɔނ��l�͂悭���{��Řb�����Ă����B�c���i�A�˂ƕ��������ǂ����Ă������Ă���̂��A�ނ�̊Ԃɉ������l�ɒm��ꂽ���Ȃ��閧���������̂��́A���ʂɂ��킩��Ȃ��B

���ʂ��܂��o���Ă���̂́A�ޏ����c���������ɕ���������Ɠ����I���h���̏�ŐQ�āA���鎞��ɋN���Ă݂�ƁA���̌��ɏƂ炳��ĕ��������܂�@���Ă���̂��������B�ޏ��ɂ͕�����������������̂悤�ł���悤�Ɋ�����ꂽ�B���������Ƒ����v���ċ����Ă����̂��A�͂��܂��̂̂��Ƃ��v���o���ċ����Ă����̂��͒m��R���Ȃ��B

��㎵�Z�N��̂���N�̉Ă̖�ɁA�V����̉Ƃɂ͕���������ƒ��ʂ̓�l�����������B����������͂��q�Ɣ���Еt������ɁA�����̂悤�Ƀ��R�[�h�̔��̒�����ꖇ�̃��R�[�h�����o���A����̒~���@�̏�ɒu�����B���R�[�h����̐����������ė��āA���ʂ͋����ł��邱�Ƃ������Ă킩�����̂ł����q�˂��B

�u���������B���̉̂��Ă���l�͒N�H�����Ē��ՁH�v

����������͌y�������œ������B

�u����͋����̑���Ҕn�A�ǂ��̂��͉̉c�̉̂�B�v

�ޏ��͒��ʂɂ���ɏЉ�āA�ޏ����ł��D���Ȃ͔̂n�A�ǂ̉̂��j���ł���ƌ������B

���ʂ͑����Đq�˂��B

�u���������B���̔n�A�ǂ����m���Ă�́H�v

���̎��A����������̊�F���ˑR�ɏd���ł܂����B���̎��A�ޏ��͂����ݍ��݁A�₵�����ɂ܂����𗎂Ƃ��Č������B

�u�b���ƒ����Ȃ邯�ǂˁA�n�A�ǂ̉̐����ƁA���������ꂵ���Ȃ��B�g�������A���O���傫���Ȃ��āA���������n�A�ǂ���ɉ���Ƃ���������A���̑���Ɂw���߂�Ȃ����x�ƌ����Ƃ��Ă�����B�v

���������I���ƁA�܂�����������̓�̖ڂ�����o���Ă����B�ޏ��͐g���߂��炷�ƁA�����ɕ������o�čs�����B����������͒��ʂɎ������܂𗬂��p�����������Ȃ������̂ł���B���ʂ͎����̎���̉����������ĕ���������̐S�̏��ɐG�ꂽ�̂��ƌ�����āA�����ɒ�֒ǂ������Ă����A�t�قȌ��t�ŕ�����������Ԃ߂悤�Ƃ����B���̎��̕���������͒��ʂɏ�s����ȗl�q�������܂��ƁA�܂̑��Ő@���ƁA���ʂɏ��Ȃ��猾�����B

�u�g���A������x�ƕ����Ȃ��ŁB�����Ă����O�ɂ͂킩��Ȃ����Ƃ�B�S�Ă݂͂ȉ߂����������Ƃ�B���̒��͎v���ǂ���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̥�����B�v

����������͂ނ�ɏ�������U���A�̂��������݂Ȃ���A���ʂ����₵�Ĕޏ��̋��̒��ŐQ�������B

���̐����̒��̏����Ȉ�R�}����A���Ď���͕̂���������i�쓇�F�q�j���u����ҁv�n�A�ǂƂ��Č𗬂��������Ƃ������Ƃł���B��X�������̒��Ō������̂́A�쓇�F�q�����l�Z�N�㏉�߂ɁA�ȑO�̐����������Ėk���ɖ߂�����A���������グ�邽�߂ɔn�A�ǂ������������Ƃ�����Ƃ������Ƃ��B����ŁA�O�\�N���u�Ă�����A����������i�쓇�F�q�j���n�A�ǂ̉̐����ƁA�̂̂��Ƃ��v���o���āA���S�ꂵ���������̂ł��낤�B

���̌�A��v���Ă������ʂ́A����������ɓ����ł��̔n�A�ǂ̋����̃��R�[�h��c���̒i�A�˂Ɏ����ċA�点�āA�Ăѕ��������S��ɂ߂邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ����B

���ʂ͖��N�����Ă�����̂�҂��������������A�V�C���������Ȃ�A����������ɉ�邩��ł������B�ޏ��͕���������ƉƂ̑O�ɂ���Â����̖ɓo���Ė{��ǂނ̂��ƂĂ��D���������B����������͔ޏ����ɖ̎}�̏�ɂ����āA���ꂩ�玩������ɓo���Ă����B�ޏ��ƕ���������͂ƂĂ����̌Â��Ĕ�̌������̖����C�ɓ��肾�����B���̖͑債�č����Ȃ��A�ƂĂ��������Ă��āA�}�ɂ͂�������̗t�����Ă����B�̎}�ɍ���Ɨ�����O�̖̎}�ɂ����邱�Ƃ��ł��A������߂Ȃ��������������A�����Ă��鐴�炩�ȕ�������̖̗t���T���T���Ɩ炷�̂��ƁA���Ȃ��烊�Y���̂��鉹�y���Ă���悤�������B����������͔ޏ��̐^�������ɍ���A�̂�̊��ɗa���Ď�ɂ͗I�R�Ɩ{�������āA���ʂɃ����S������{�̘̐b�����Ă��ꂽ��A�ޏ��ɃV���[�}���̂��o����������A���L���Ă͞��̎���������ẮA�ޏ��̌��ɐH�ׂ�悤�ɓn���̂ł������B���̍������Ă������肵�����͍��ł��ޏ��̐S�ɊÂ��v���o�ƂȂ��Ă���A�ޏ������̂��Ƃ��v���o�����тɁA���̒��̂����ݍ��ނ̂ł���B���܂͂������ʂ����܁A���̕���������̉Ƃ̞��̎���H�ׂāA����������̘b��b���A�ꏏ�ɉ̂��̂����Ƃ��o����͖̂��̒������ɂȂ��Ă��܂����E�E�E�E�E�B

���ʂ��\��ɂȂ�O�ɂ́A���N�ĂɂȂ�Ƃ�������������ɉ���Ƃ��ł��A����������̉Ƃň�A���Z�݁A���鎞�ɂ͎O�����Ƃ��ɉ߂������B���̍��̓��X�͔ޏ��ɂƂ��Ď����̉Ƃ̒��ɂ���̂Ɠ����������B�Ȃ��Ȃ�ޏ��͗c��������l���m��̂��Ȃ��q���ŁA�m��Ȃ����ł����₭�K���ł�������ł������B����������ƈꏏ�ɂ���ƁA�����炩�₵���͂��������A���̎₵���̂��߂ɋp���Ęb����������Ί��ł������b���A�b���Ȃ���Εʂɘb���Ȃ��Ă��C���˂��Ȃ������B�����炭�ޏ��ƕ���������͑�������C���������̂ł��낤�A�݂��̈ꋓ��ꋓ�������ׂČ݂��̖ڂɎ~�܂�A�����C�ɂ�����A���̈ꕪ��m��Ό�̈ꕪ���킩��Ƃ�����ł������B

�u���͕���������̕��̒��̒��ł����v

���ʂ͂��̂悤�Ɏ����ƕ���������̊W���`�e���Ă���B

����������͔ޏ��̎��͂����Ă���͉����Ǝ��X�Ɛq�ˁA���̐܂ɐl�����w�ƒ��w�Œ��ʂ̕@���܂�ŁA�ޏ��̕@�͏������Ȃƌ������B�����Œ��ʂ͕���������ɐq�˂��B

�u�T�m�����i�H�열�V��̏����ɏo�Ă���@�̒����a���j�̕@���傫���ƌ�������ǁA���������͎��̕@���܂�ł��̑T�q�����̂悤�ȑ傫�ȕ@�ɂ������H�v�B

����������͂�����ƈӒn�������ȏΊ���ׂāA�ޏ����u���̗ǂ����K�L���v�ƌ������B

�܂����ʂ��u���͍֓V�吹���B�d����������邼�B�v�Ƃ����ăI���h���̏�ɓo���ĕ���������̑傫�ȕ@���܂��܂��ƒ��߂��B����������͓{��Ȃ������łȂ��A�ʔ������Ē��ʂɂǂ����Ď������u�d���v�ƌĂԂ̂��q�˂��B���ʂ͓����āu��������N���Ƃ��Ă��܂����ς�����̂́A�d������Ȃ�������Ȃ�Ȃ́H�v�ƌ����āA���ʂ͕���������̑̂̏�ŋ��̐^���������āA�܂��y�Ԃɉ���Ă͖̖_���̂悤�ɉėV�юn�߂��B����ƕ���������͋}���ō~��Ă��āA�����̒��ŗV�Ԃƕ����̒��̂��̂��Ƃ����Ȃ�����ƁA���ʂ��������ĊO�̒�ɘA��čs���Č������B�u��������̕����������Ă����悤�v�B����������͒��̑̑��Ɏg���̖_���Ƃ�ƁA�G�Z�c�̂悤�ɖ̖_��U��n�߂��B���ʂ͖T��Ŕ�������Ȃ���u�������A�������I�v�Ƌ��B

���͂����Ƃ����Ԃɗ���āA��㎵��N�����\�ܓ��ɁA����������͎l���ɗV�тɗ��āA���ʂ͕���������Վ��̏Z���ł���V���Ԃŕ���������ƈꏏ�ɏZ��ł����B���̓��̗[���ɁA����������͂��傤�Ǘ������̃��R�[�h���Ă������A�ޏ��͏��K���o���Ē��ʂɗ^���A�X�ɍs���ă^�o�R���Ă���悤�Ɍ��������B���ʂ͕���������̂��ꂽ�������ܑK�]���Ă����̂ŁA�����Ŕ��|�ƈ��ʂ��A���ʂ�H�ׂĂ���悤�₭����������̉Ƃɖ߂��Ă����B���ʂ�����������̉Ƃ̋߂��܂ŗ���ƁA�����̒����畧���̕�F�������鐺���������Ă����̂ŁA���������O���������Ă���̂��낤�Ǝv�����B���̂Ƃ����[�ł͓�l�̗F�B�����|��炵�Ă������A�ނ�͒��ʂ�����ƈꏏ�ɗV�ڂ��ƌ������̂ŁA�ނ�Ƃ��炭�V�B���ʂ͏������ƗV�є�ꂽ�̂ŕ���������̉Ƃɖ߂����B�����̒��ɓ���Ƌ����ׂ����i���ڂɔ�э���ł����B���������w���_�����āA�傫�Ȋ��ɔw������āA�������܂ܓ����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B���ڂ͖ڂ̑O�̕����������ƌ��߂āA���d�̍��F�ɓ_����ꂽ�͂��܂��R���s���Ă͂��Ȃ������B

���̉��������̒��ɗ������߂Ă������A���͉��������܂��Ă����B���ʂ͕��������z���^�o�R�̃p�C�v���ޏ��̌��ɂ���傫�Ȋ��ɒu����Ă���̂��������A�p�C�v�̒��̃^�o�R�݂͂ȊD�ɂȂ��Ă���A���̊D�����̏�ɎU����Ă����B�ޏ��̖T��ɂ͂����~���@���J���J���Ɖ���Ă����B���ʂ͂����ɑ�ς��Ǝv���āA���u�����������I�����������I�E�E�E�v�B����������ɋ삯������B�ޏ�����ŕ���������̊�ɐG���Ƃ܂��g�����A�ڂ��܂�����C������A��������Ă��āA�w���̏㒅�����łт���т���ɂȂ��Ă������A�������łɌ��t���邱�Ƃ͂Ȃ������B

���̎��ɉ��O����}���悤�ȑ������������A���ʂ��˂��J���Ă݂�ƁA�c�������ĂƏ�������S���œ����Ă����B�c���͕��������������܂ܓ����Ȃ��Ȃ��Ă���̂�����ƁA���ĂƏ������𓊂��̂āA�O�Ɍ������ĕ��݊��ƁA���������������Ȃ��炨�������ɋ����āA���������������ăI���h���̏�ɍڂ���ƁA�ォ�甒���V�[�c��S�g�ɂ��Ԃ����B

����������͕ʐl�̖��O�Ŏl���̉Α����䶔��ɕt���ꂽ�B�����������䶔��ɂӂ����̓��́A�������ʂƑc���i�A�˂����������������������A���̑��̐��l�݂͂Ȏ�`���Ɍق����l�������B

�l���̉Α���̒�ŁA�c���͕���������̈⍜���������ė��āA���ʂɎ�n�����B���łɓV��͊����Ȃ��Ă��蓹�������Ă���A�C������������ł������̂ŁA���ʂ͌���Ċ����ē]���Ă��܂��A�⍜����n��̗��Ƃ��āA�⍜���O�ɔ����قǎU�炵�Ă��܂����B�c���͓{���Ĕޏ���őł����B���ʂ͏�����������c������ł��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��A���ꂪ�n�߂Ăł���A�܂��B��̃r���^�ł������̂ŁA�ޏ��͍��ł��͂�����Ɖ����Ă���B�ޏ����Y����Ȃ��̂͑c���̒i�A�˂�����������i�쓇�F�q�j�ɒ��`��s�����A���̎��Ɏ���܂Œ����ɂ��������Ƃ������Ƃł���B

�O�q�����悤�ɒ��ʂ����p��U�̑�w�����邽�߂ɊG��`�����ۂɁA�c���i�A�˂̈ӎv�ɏ]���āA�����������Ɏc�����B��̈ꐡ�p�̔����ʐ^�����ƂɁA�����̖��ʉ�̏ё�����g�債�ĉ悢���B���̕���������̔����摜���l���p�̎ʐ^�ɏĂ������̂��A���݂ł��c���Ă���B

���̕���������܂�쓇�F�q�ӔN�̖��G�̎ʐ^���A��X�͐쓇�F�q�̎Ⴂ�Ƃ��̎ʐ^�Ɣ�r�������A���̎ʐ^�Ɛ쓇�F�q�{�l�Ƃ͂ƂĂ��悭���Ă���A�����łȂ���Βi�A�˂����܂Ŏc�����Ƃ͂Ȃ������ł��낤�B

���̎ʐ^�͓�Z�Z���N���ɁA�i��_�ƒ��A���̕v�w���l���ɕ��e�i�A�˂̎O�����ɍs�����ۂɁA���q�̒����G�̉Ƃ��玝���ċA�����i�A�˂̎c��������ɂ̒����猩���������̂��B

����ȑO�ɁA��X�̎�ɂ͕���������i�ӔN�̐쓇�F�q�j�̎ʐ^���Ȃ��Ĉ⊶�Ɋ����Ă����̂ŁA���ʂ����ē�Z�Z���N�\���A�����̋L���ƕ���������ւ̐[����ۂ𗊂�ɁA�Ƃ��ɕ���������̐l���������悤�ȑ傫�ȖڂƁA�傫�ȁu�����v�̓����𑨂��āA�ޏ��̉�Ƃ̋Z�p�����ĘZ���p�̕���������̍ʐF���`�����B���̕���������̏ё�����A���ʂ͈ȑO�Ɍ���䕧������ߐ�����Ɍ��������Ƃ�����B�����@�t�́A�摜�ɂ���V�w�l�͂ƂĂ��ނ��ʐ^�Ō����s�����m�t�Ɏ��Ă���Əq�ׂ��B�ޏ��̕�e�̒i��_�����ʂ̕`��������������̍ʐF������āA�ƂĂ�����������Ɏ��Ă���Əq�ׂ��B

���ʂ̓̔����̖���ƍʐF��̕���������i�쓇�F�q�j�̏ё��悪�V����ɏZ��ł�������������Ɠ���l�����ǂ����m���߂邽�߁A��X�͓��ɂ��̎ʐ^�������ĕʁX�ɕ���������ɂ��������Ƃ̂���逯���M�ƒǂɌ�����ƁA��l�Ƃ��ʐ^�̏ё���̐l���͕���������ł���Ɗm�F�����B

����������Ɛ������Ă������ԂɁA���ʂ͕������������炩����Ɗ����邱�Ƃ��������B�ޏ��͊��������ɂ͖��オ���Ă͂��Ⴌ�܂��A�C�ɓ���Ȃ����Ƃ�����Ƌ������B�悭��l�ō����Ă��鎞�ɂ͒����ԃ{�[�b�Ƃ��āA�����Ԃɂ킽����������Ȃ����Ƃ��������B���ʂ͂܂����ܕ���������ɋ����Ă���̂��������A�������ĐS�̒��̔ϖ�Ɣ߂��݂�f�I���Ă����̂ł���B���̂��Ƃɗ��܂炸�A����Ɋ�Ȃ��Ƃ��������B���鎞�ɒ��ʂ�������������T���Ă��āA����������ɓ{��ꂽ�B�����o�ƕ���������͋@�����āA��q�̃X�[�v�����A�ޏ���G�߂邽�߂ɁA�ޏ����u�g�������v�ƌĂB�u�g�������v�͂܂��{���Ă����̂ŁA�O���Ƃ��炵�ăX�[�v���������Ƃ��Ȃ������B�u���Ȃ��͉������݂����́H�v�ƕ��������q�˂��B�u���������̌��Ȃ����ł������楥���v�ƒ��ʂ͂��˂ď����Ō����ƁA����������͗ǂ��������Ȃ��Ƃ�����x�ޏ��Ɍ��킹���B�u�g�������v�͂���ǂ͑吺�Łu���������̌������݂����́I�v�ƌ����ƁA�v��������������������͐����o�����A�����オ���Ċ��̖T�ɍs���ƁA�����o������ʕ��i�C�t�����o���A�{���ɔޏ��̐l�����w�ƒ��w�����Ă��B�����w���炠�ӂ�o���Ă������A�Ȃ�ƕ���������͂��̌����X�[�v�̒��ɒ������B���̒Z���Ԃɏo�����ɁA���ʂ͋��������Ă��܂����B����������͐l���ς�����悤�ɂȂ��Ă������A���ʂ͈������Ƃ��Ȃ������B

�u�����A���̃X�[�v�����݂Ȃ����I����͖��߂�B�v����������͌��������������B

���ʂ͎d���Ȃ��A����ς��Ĉ����L�����Ƃɂ����B�u���̒��ɗ��Ƃ������Ȃ���ށv�B�����������������͕������o�čs���ƁA��˃|���v�̂��镔���ɂ����ƈꉱ�̐��������ċA��A��������q�ɒ����Ƃ܂����ɂ������B��̎w�ɂ͂܂���������Ă���A����������͎w�̏�ɂ��錌���Ăт��q�ɂ��炷�ƁA���q�ʂ̑O�Ɏ����Ă����B�u�g�������v�͜��R�Ƃ��ĕ�������������āA�Ăт��̌������炳�ꂽ�������Đk���オ���Ĉꌾ�����t���o�Ă��Ȃ��Ȃ����B

����������̓{��ɔR�����ڂɑ�����āA�u�g�������v�͂�ނ��ޏ��̒n���������������B����������͐���a�炰�Ă������B

�u���O�͎��̈�ԑ厖�Ȃ��̂�B���̌������݂����Ȃ�Č���Ȃ��ŁB���O�ɂ͎��̖������������Ă����̂�E�E�E�E�B�v

�u���̏����ȓV�g�����B���O���������Ƒ傫���Ȃ�̂����āA���������͂ǂ�ȂɊ��������B�E�E�E���O�̂���Ȃ��˂��Ƃ��������ƁA��������������������ɂ��O�̂悤�ɂ��]�k�������̂��v���o����B�v

���ʂ͂��̂��Ƃ����ƁA�ƂĂ�������Ԃ����悤�ŁA�ڂ̎����^���Ԃɂ��āA���̂��Ƃ͈ꐶ�Y����Ȃ��ƌ������B

���j�I�L�q�ɂ��A�Ⴂ���ɐ쓇�F�q�́u��������v�̂����ꂩ��A�����̍����Ɍ����ăs�X�g����ł��āu���E�v���悤�Ƃ������Ƃ�����B�ǂ����A�쓇�F�q���c�����ɂƂĂ����]�k�ł������Ƃ����͎̂����ŁA���ʂ̐g�Ɏ����̗c�N������d�˂��̂ł��낤�B

���ʂ̏،��ɂ��A�ޏ����c���������钩�ɁA����������̒�̐��_�̋��ŗp�𑫂��Ă���ƁA�ׂ̉Ƃ̌����ޏ��Ɍ������đ����Ă��āA�������ʂ͋����ċ��|�̋��т��グ���B����������͂��傤�Ǖ����̒��Œ����͂������Ă������A���ѐ����Ǝ�ɉ����_�������āA��ɂ������ł��Ē��ʂ̖ڂ̑O�ł��̉����_�Ō���@���E���Ă��܂����B���̂��Ƃŗׂ̉Ƃ̐l���K�˂Ă����̂ŁA��Ƃ�逯�Ƃ�����o���āA�����Ƃ��ē�܂̃g�E�����R�V�������o���Ď��Ȃ����B���v���Ԃ��Ă݂�ƁA�������������g�̂��Ȃ����q���ŁA�����E���قǒ@�������Ƃ́A���ʂɕ��ʂ̔_���̂������o���邱�Ƃł͂Ȃ��Ƃ�����ۂ�^�����B���̏����Ȏ���������A����������i�쓇�F�q�j���Ⴉ�������̖ʉe�����邱�Ƃ��o����B

���ʂ̕�e�i��_�̋L���ɂ��A���Z�Z�N�ɘ��i�ׂ�����ɁA����������͂ƂĂ��߂���Ŋ����f�I���邽�߂ɁA�����ɕ���������͒i��_��A��ĐV����_���ɋ��ނ�ɍs�����ƁA�ޏ������͎��]�Ԃɏ���ĕ���������̉Ƃ���\���L�����ꂽ�V����_���ɍs�����B�_���̖T�ŕ���������͋��ނ������ł��Ȃ��A�Ȃ�ƃ_���̖T�ɂ������ɓo��A������̎}�ɂ����ċt���Â�ɂȂ��āA����J���Ēi��_���菵������Ɛ��Ђ���Ď�n���悤�Ɍ������B����������͈��𐅂ɉf�錎�Ɍ������ē����A�S�̒��̔߂��݂U���Ă���悤�ł������B���łɘZ�\���߂����V�w�l�����̂悤�Ȑg�̂��Ȃ������邱�ƂɁA�����̒i��_�͊�Ȋ����������B������v���Ԃ��A�ޏ����쓇�F�q�������Ƃ���Ȃ�A���̂悤�Ȋ�ȍs�����s�v�c�ł͂Ȃ��B

��X����ɒm�����̂́B�����N�ɐ쓇�F�q���\�Z�̎��ɓ��{���{���q�����w�Z��ފw�����̂��A�{���쓇�Q���͂��̎����l�e���P�˂̈⌾�ɏ]���āA�����Ƃ��Ă܂����X�p�C�Ƃ��ĔC�����ʂ�����悤�쓇�F�q���P�����A�ޏ��ɋR�n�E�����E���q�E�˔������ւ̉��ȂNJe��̊댯���Z�p���������B����ł��̂悤�Ȋ�b�����������߂ɁA����������̐g�̂��Ȃ��͕��ʂ̐l���猩��Ώ����s�v�c�ȍs���ƌ����邱�Ƃ��������̂ł��낤�ƍl������B

���ʂ̋L���ɂ��A����������͔w��͕��ʂŁA��r�I�₹�Ă���A�畆�͔����A�傫�Ȗڂ����ʂɌ����Ă���A�����߂����đ傫���ē˂��o�Ă���A���̖т͏��Ȃ��A���̌��ɑ��˂�鞂ɂ��Ă����B���Ă������͕��ʂ��������A���������ɂ͂��Ă����B�b�����t�͖k���Ȃ܂肪�������B

���ʂ̊����ł́A����������̐��i�͕ω��������������B���鎞�ɂ͕���������͒��ʂ̖ڂ̑O�ŁA�ޏ������̂悢�q�ƖJ�߂Ď��̂悤�Șb�������B���ʂ��O�̎��i���ʂɂ͋L�����Ȃ��j�A����Ƃ������������ׂŔM���o���ăI���h���̏�ŐQ����ł��܂����Ƃ��A���ʂ͂�������āA�^�I������ʂ��炢�łʂ炵�āA����������̓��̏�ɒu�����B����ŕ���������͂ƂĂ��������āA�a�C�����Ȃ��炸�y���Ȃ����̂ł������B�������A���鎞�ɒ��ʂ��c�����߁A�w�K�ɋ��������ĂȂ��Ƃ��ɂ́A���������ޏ��Ɏ����������悤�Ƃ��Ă��������Ƃ����A�ޏ��Ɏ����o�������悤�Ƃ��Ă������悤�Ƃ��Ȃ��ƁA����������͂ƂĂ��{��A�ޏ��̕�e�i��_�ɑ���قǍ����͂Ȃ��������̂́A����������͎���o���ăr���^���ċ��炵�悤�Ƃ��邱�Ƃ�����A����͒��ʂɕ���������̌�������ʂ������������B

���ʂ����ł��o���Ă���̂́A�ޏ����c�����ɕ���������̉ƂŎ��̂悤�ȏ�i���������Ƃ�����B�����ɕ���������Ƒc���i�A�˂̓�l�������Ȃ��������ɁA�c���̒i�A�˂͖��B���̋V����@�ŁA�Б����Ђ��܂Â��āA����������Ɉ��A�����Ă���悤�ł������B����ɔނ��l�͂悭���{��Řb�����Ă����B�c���i�A�˂ƕ��������ǂ����Ă������Ă���̂��A�ނ�̊Ԃɉ������l�ɒm��ꂽ���Ȃ��閧���������̂��́A���ʂɂ��킩��Ȃ��B

���ʂ��܂��o���Ă���̂́A�ޏ����c���������ɕ���������Ɠ����I���h���̏�ŐQ�āA���鎞��ɋN���Ă݂�ƁA���̌��ɏƂ炳��ĕ��������܂�@���Ă���̂��������B�ޏ��ɂ͕�����������������̂悤�ł���悤�Ɋ�����ꂽ�B���������Ƒ����v���ċ����Ă����̂��A�͂��܂��̂̂��Ƃ��v���o���ċ����Ă����̂��͒m��R���Ȃ��B

��㎵�Z�N��̂���N�̉Ă̖�ɁA�V����̉Ƃɂ͕���������ƒ��ʂ̓�l�����������B����������͂��q�Ɣ���Еt������ɁA�����̂悤�Ƀ��R�[�h�̔��̒�����ꖇ�̃��R�[�h�����o���A����̒~���@�̏�ɒu�����B���R�[�h����̐����������ė��āA���ʂ͋����ł��邱�Ƃ������Ă킩�����̂ł����q�˂��B

�u���������B���̉̂��Ă���l�͒N�H�����Ē��ՁH�v

����������͌y�������œ������B

�u����͋����̑���Ҕn�A�ǂ��̂��͉̉c�̉̂�B�v

�ޏ��͒��ʂɂ���ɏЉ�āA�ޏ����ł��D���Ȃ͔̂n�A�ǂ̉̂��j���ł���ƌ������B

���ʂ͑����Đq�˂��B

�u���������B���̔n�A�ǂ����m���Ă�́H�v

���̎��A����������̊�F���ˑR�ɏd���ł܂����B���̎��A�ޏ��͂����ݍ��݁A�₵�����ɂ܂����𗎂Ƃ��Č������B

�u�b���ƒ����Ȃ邯�ǂˁA�n�A�ǂ̉̐����ƁA���������ꂵ���Ȃ��B�g�������A���O���傫���Ȃ��āA���������n�A�ǂ���ɉ���Ƃ���������A���̑���Ɂw���߂�Ȃ����x�ƌ����Ƃ��Ă�����B�v

���������I���ƁA�܂�����������̓�̖ڂ�����o���Ă����B�ޏ��͐g���߂��炷�ƁA�����ɕ������o�čs�����B����������͒��ʂɎ������܂𗬂��p�����������Ȃ������̂ł���B���ʂ͎����̎���̉����������ĕ���������̐S�̏��ɐG�ꂽ�̂��ƌ�����āA�����ɒ�֒ǂ������Ă����A�t�قȌ��t�ŕ�����������Ԃ߂悤�Ƃ����B���̎��̕���������͒��ʂɏ�s����ȗl�q�������܂��ƁA�܂̑��Ő@���ƁA���ʂɏ��Ȃ��猾�����B

�u�g���A������x�ƕ����Ȃ��ŁB�����Ă����O�ɂ͂킩��Ȃ����Ƃ�B�S�Ă݂͂ȉ߂����������Ƃ�B���̒��͎v���ǂ���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̥�����B�v

����������͂ނ�ɏ�������U���A�̂��������݂Ȃ���A���ʂ����₵�Ĕޏ��̋��̒��ŐQ�������B

���̐����̒��̏����Ȉ�R�}����A���Ď���͕̂���������i�쓇�F�q�j���u����ҁv�n�A�ǂƂ��Č𗬂��������Ƃ������Ƃł���B��X�������̒��Ō������̂́A�쓇�F�q�����l�Z�N�㏉�߂ɁA�ȑO�̐����������Ėk���ɖ߂�����A���������グ�邽�߂ɔn�A�ǂ������������Ƃ�����Ƃ������Ƃ��B����ŁA�O�\�N���u�Ă�����A����������i�쓇�F�q�j���n�A�ǂ̉̐����ƁA�̂̂��Ƃ��v���o���āA���S�ꂵ���������̂ł��낤�B

���̌�A��v���Ă������ʂ́A����������ɓ����ł��̔n�A�ǂ̋����̃��R�[�h��c���̒i�A�˂Ɏ����ċA�点�āA�Ăѕ��������S��ɂ߂邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ����B

���ʂ͖��N�����Ă�����̂�҂��������������A�V�C���������Ȃ�A����������ɉ�邩��ł������B�ޏ��͕���������ƉƂ̑O�ɂ���Â����̖ɓo���Ė{��ǂނ̂��ƂĂ��D���������B����������͔ޏ����ɖ̎}�̏�ɂ����āA���ꂩ�玩������ɓo���Ă����B�ޏ��ƕ���������͂ƂĂ����̌Â��Ĕ�̌������̖����C�ɓ��肾�����B���̖͑債�č����Ȃ��A�ƂĂ��������Ă��āA�}�ɂ͂�������̗t�����Ă����B�̎}�ɍ���Ɨ�����O�̖̎}�ɂ����邱�Ƃ��ł��A������߂Ȃ��������������A�����Ă��鐴�炩�ȕ�������̖̗t���T���T���Ɩ炷�̂��ƁA���Ȃ��烊�Y���̂��鉹�y���Ă���悤�������B����������͔ޏ��̐^�������ɍ���A�̂�̊��ɗa���Ď�ɂ͗I�R�Ɩ{�������āA���ʂɃ����S������{�̘̐b�����Ă��ꂽ��A�ޏ��ɃV���[�}���̂��o����������A���L���Ă͞��̎���������ẮA�ޏ��̌��ɐH�ׂ�悤�ɓn���̂ł������B���̍������Ă������肵�����͍��ł��ޏ��̐S�ɊÂ��v���o�ƂȂ��Ă���A�ޏ������̂��Ƃ��v���o�����тɁA���̒��̂����ݍ��ނ̂ł���B���܂͂������ʂ����܁A���̕���������̉Ƃ̞��̎���H�ׂāA����������̘b��b���A�ꏏ�ɉ̂��̂����Ƃ��o����͖̂��̒������ɂȂ��Ă��܂����E�E�E�E�E�B

���ʂ��\��ɂȂ�O�ɂ́A���N�ĂɂȂ�Ƃ�������������ɉ���Ƃ��ł��A����������̉Ƃň�A���Z�݁A���鎞�ɂ͎O�����Ƃ��ɉ߂������B���̍��̓��X�͔ޏ��ɂƂ��Ď����̉Ƃ̒��ɂ���̂Ɠ����������B�Ȃ��Ȃ�ޏ��͗c��������l���m��̂��Ȃ��q���ŁA�m��Ȃ����ł����₭�K���ł�������ł������B����������ƈꏏ�ɂ���ƁA�����炩�₵���͂��������A���̎₵���̂��߂ɋp���Ęb����������Ί��ł������b���A�b���Ȃ���Εʂɘb���Ȃ��Ă��C���˂��Ȃ������B�����炭�ޏ��ƕ���������͑�������C���������̂ł��낤�A�݂��̈ꋓ��ꋓ�������ׂČ݂��̖ڂɎ~�܂�A�����C�ɂ�����A���̈ꕪ��m��Ό�̈ꕪ���킩��Ƃ�����ł������B

�u���͕���������̕��̒��̒��ł����v

���ʂ͂��̂悤�Ɏ����ƕ���������̊W���`�e���Ă���B

����������͔ޏ��̎��͂����Ă���͉����Ǝ��X�Ɛq�ˁA���̐܂ɐl�����w�ƒ��w�Œ��ʂ̕@���܂�ŁA�ޏ��̕@�͏������Ȃƌ������B�����Œ��ʂ͕���������ɐq�˂��B

�u�T�m�����i�H�열�V��̏����ɏo�Ă���@�̒����a���j�̕@���傫���ƌ�������ǁA���������͎��̕@���܂�ł��̑T�q�����̂悤�ȑ傫�ȕ@�ɂ������H�v�B

����������͂�����ƈӒn�������ȏΊ���ׂāA�ޏ����u���̗ǂ����K�L���v�ƌ������B

�܂����ʂ��u���͍֓V�吹���B�d����������邼�B�v�Ƃ����ăI���h���̏�ɓo���ĕ���������̑傫�ȕ@���܂��܂��ƒ��߂��B����������͓{��Ȃ������łȂ��A�ʔ������Ē��ʂɂǂ����Ď������u�d���v�ƌĂԂ̂��q�˂��B���ʂ͓����āu��������N���Ƃ��Ă��܂����ς�����̂́A�d������Ȃ�������Ȃ�Ȃ́H�v�ƌ����āA���ʂ͕���������̑̂̏�ŋ��̐^���������āA�܂��y�Ԃɉ���Ă͖̖_���̂悤�ɉėV�юn�߂��B����ƕ���������͋}���ō~��Ă��āA�����̒��ŗV�Ԃƕ����̒��̂��̂��Ƃ����Ȃ�����ƁA���ʂ��������ĊO�̒�ɘA��čs���Č������B�u��������̕����������Ă����悤�v�B����������͒��̑̑��Ɏg���̖_���Ƃ�ƁA�G�Z�c�̂悤�ɖ̖_��U��n�߂��B���ʂ͖T��Ŕ�������Ȃ���u�������A�������I�v�Ƌ��B

���͂����Ƃ����Ԃɗ���āA��㎵��N�����\�ܓ��ɁA����������͎l���ɗV�тɗ��āA���ʂ͕���������Վ��̏Z���ł���V���Ԃŕ���������ƈꏏ�ɏZ��ł����B���̓��̗[���ɁA����������͂��傤�Ǘ������̃��R�[�h���Ă������A�ޏ��͏��K���o���Ē��ʂɗ^���A�X�ɍs���ă^�o�R���Ă���悤�Ɍ��������B���ʂ͕���������̂��ꂽ�������ܑK�]���Ă����̂ŁA�����Ŕ��|�ƈ��ʂ��A���ʂ�H�ׂĂ���悤�₭����������̉Ƃɖ߂��Ă����B���ʂ�����������̉Ƃ̋߂��܂ŗ���ƁA�����̒����畧���̕�F�������鐺���������Ă����̂ŁA���������O���������Ă���̂��낤�Ǝv�����B���̂Ƃ����[�ł͓�l�̗F�B�����|��炵�Ă������A�ނ�͒��ʂ�����ƈꏏ�ɗV�ڂ��ƌ������̂ŁA�ނ�Ƃ��炭�V�B���ʂ͏������ƗV�є�ꂽ�̂ŕ���������̉Ƃɖ߂����B�����̒��ɓ���Ƌ����ׂ����i���ڂɔ�э���ł����B���������w���_�����āA�傫�Ȋ��ɔw������āA�������܂ܓ����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B���ڂ͖ڂ̑O�̕����������ƌ��߂āA���d�̍��F�ɓ_����ꂽ�͂��܂��R���s���Ă͂��Ȃ������B

���̉��������̒��ɗ������߂Ă������A���͉��������܂��Ă����B���ʂ͕��������z���^�o�R�̃p�C�v���ޏ��̌��ɂ���傫�Ȋ��ɒu����Ă���̂��������A�p�C�v�̒��̃^�o�R�݂͂ȊD�ɂȂ��Ă���A���̊D�����̏�ɎU����Ă����B�ޏ��̖T��ɂ͂����~���@���J���J���Ɖ���Ă����B���ʂ͂����ɑ�ς��Ǝv���āA���u�����������I�����������I�E�E�E�v�B����������ɋ삯������B�ޏ�����ŕ���������̊�ɐG���Ƃ܂��g�����A�ڂ��܂�����C������A��������Ă��āA�w���̏㒅�����łт���т���ɂȂ��Ă������A�������łɌ��t���邱�Ƃ͂Ȃ������B

���̎��ɉ��O����}���悤�ȑ������������A���ʂ��˂��J���Ă݂�ƁA�c�������ĂƏ�������S���œ����Ă����B�c���͕��������������܂ܓ����Ȃ��Ȃ��Ă���̂�����ƁA���ĂƏ������𓊂��̂āA�O�Ɍ������ĕ��݊��ƁA���������������Ȃ��炨�������ɋ����āA���������������ăI���h���̏�ɍڂ���ƁA�ォ�甒���V�[�c��S�g�ɂ��Ԃ����B

����������͕ʐl�̖��O�Ŏl���̉Α����䶔��ɕt���ꂽ�B�����������䶔��ɂӂ����̓��́A�������ʂƑc���i�A�˂����������������������A���̑��̐��l�݂͂Ȏ�`���Ɍق����l�������B

�l���̉Α���̒�ŁA�c���͕���������̈⍜���������ė��āA���ʂɎ�n�����B���łɓV��͊����Ȃ��Ă��蓹�������Ă���A�C������������ł������̂ŁA���ʂ͌���Ċ����ē]���Ă��܂��A�⍜����n��̗��Ƃ��āA�⍜���O�ɔ����قǎU�炵�Ă��܂����B�c���͓{���Ĕޏ���őł����B���ʂ͏�����������c������ł��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��A���ꂪ�n�߂Ăł���A�܂��B��̃r���^�ł������̂ŁA�ޏ��͍��ł��͂�����Ɖ����Ă���B�ޏ����Y����Ȃ��̂͑c���̒i�A�˂�����������i�쓇�F�q�j�ɒ��`��s�����A���̎��Ɏ���܂Œ����ɂ��������Ƃ������Ƃł���B

�O�q�����悤�ɒ��ʂ����p��U�̑�w�����邽�߂ɊG��`�����ۂɁA�c���i�A�˂̈ӎv�ɏ]���āA�����������Ɏc�����B��̈ꐡ�p�̔����ʐ^�����ƂɁA�����̖��ʉ�̏ё�����g�債�ĉ悢���B���̕���������̔����摜���l���p�̎ʐ^�ɏĂ������̂��A���݂ł��c���Ă���B

���̕���������܂�쓇�F�q�ӔN�̖��G�̎ʐ^���A��X�͐쓇�F�q�̎Ⴂ�Ƃ��̎ʐ^�Ɣ�r�������A���̎ʐ^�Ɛ쓇�F�q�{�l�Ƃ͂ƂĂ��悭���Ă���A�����łȂ���Βi�A�˂����܂Ŏc�����Ƃ͂Ȃ������ł��낤�B

���̎ʐ^�͓�Z�Z���N���ɁA�i��_�ƒ��A���̕v�w���l���ɕ��e�i�A�˂̎O�����ɍs�����ۂɁA���q�̒����G�̉Ƃ��玝���ċA�����i�A�˂̎c��������ɂ̒����猩���������̂��B

����ȑO�ɁA��X�̎�ɂ͕���������i�ӔN�̐쓇�F�q�j�̎ʐ^���Ȃ��Ĉ⊶�Ɋ����Ă����̂ŁA���ʂ����ē�Z�Z���N�\���A�����̋L���ƕ���������ւ̐[����ۂ𗊂�ɁA�Ƃ��ɕ���������̐l���������悤�ȑ傫�ȖڂƁA�傫�ȁu�����v�̓����𑨂��āA�ޏ��̉�Ƃ̋Z�p�����ĘZ���p�̕���������̍ʐF���`�����B���̕���������̏ё�����A���ʂ͈ȑO�Ɍ���䕧������ߐ�����Ɍ��������Ƃ�����B�����@�t�́A�摜�ɂ���V�w�l�͂ƂĂ��ނ��ʐ^�Ō����s�����m�t�Ɏ��Ă���Əq�ׂ��B�ޏ��̕�e�̒i��_�����ʂ̕`��������������̍ʐF������āA�ƂĂ�����������Ɏ��Ă���Əq�ׂ��B

���ʂ̓̔����̖���ƍʐF��̕���������i�쓇�F�q�j�̏ё��悪�V����ɏZ��ł�������������Ɠ���l�����ǂ����m���߂邽�߁A��X�͓��ɂ��̎ʐ^�������ĕʁX�ɕ���������ɂ��������Ƃ̂���逯���M�ƒǂɌ�����ƁA��l�Ƃ��ʐ^�̏ё���̐l���͕���������ł���Ɗm�F�����B

| ���i:1,944�~ |

�^�O�F�쓇�F�q�͐����Ă���

�y���̃J�e�S���[�̍ŐV�L���z

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

2016�N03��24��

�쓇�F�q�͐����Ă����i24�j���ʂ��猩���쓇�F�q

https://fanblogs.jp/kawasimayoshiko/���̓]��

���ʂ͒i�A�˂̐��O�̈⌾��B������ꂽ���ł���B���̂��Ƃ́A���ʂ͒i�A�˂̍ł��������Ă������ł��邱�Ƃ���Ă���B��㎵�Z�N�㏉�A���ʂ����S����������̍��ɂ́A��e�̒i��_�ɑ����āA�c���i�A�˂ƕ���������̘A���̂��Ȃ߂ƂȂ�A��e�i��_�����N�V����ŕ���������ɕt���Y���Ď₵����킷�������p�����B����ɁA���ʂ͋C�̗����q���ŁA�e�ʂ����Ƒ���l�̌o���𒍈Ӑ[�������ė�������悤�ɂ����B����䂦�A�i�A�˂��ՏI�̍ۂɍ������āu����������͐쓇�F�q���v�Ƃ������V���n�̔閧��ł���������ɁA�ޏ��͉�X�ɔ閧��n�����߂̏؋���肪��������ӔC��S�����Ƃ��o�����̂ł���B���ʂ������������m��n�߂Ă���A�ޏ��Ƒc���̒i�A�˂ŕa������������������l���̉Α����䶔��ɂӂ��܂ŁA�\���N�Ԃ̂������ޏ��͎q���ł͂��������A����������̌�����S�̒��ɐ[�����ݕt�����̂ł���B

�i��_�ƕ���������̗{��q�̊W�ɂ��A�i��_��������ɂ͕���������͂��܂����܂�ĂȂ��������瑷�ɑ��Ĉ���𒍂��ł����B���ʂ��o���O�ɕ���������͒i�A�˂Ɂu�_�q���j�̎q��ł����̎q���Y��ł��A���O���ĂƌĂтȂ����v�ƌ����Ă����B

�Ȃ��Ȃ�쓇�F�q�ɂ͈�l�̖��������B���̖��̖��B���Ƃ��Ă̖��O�́u���V�o���E���g�v�ƌĂсA�l�e���P�˂̑�\�������i��Ԗ��̉����j�ŁA�쓇�F�q�Ƃ͕�e�������ŁA�ޏ��̊����Ƃ��Ă̖��O�͋��ًʂł���B���݂��łɋ�\�ƌ�������ł��邪�A�͖k�ȘL�V�s�o�ϊJ����ɏZ�݁A�K���ȔӔN���������Ă���B

����������i�쓇�F�q�j�͒����Ԕޏ��̖��ł�����ًʂ����������v���A���̖����v���C������\�����߂ɁA�{���i�i��_�j�̂܂����܂�Ă��Ȃ������āi��ʂ̈Ӗ��j�ƕt�����̂��낤�B�ޏ��̐[�����ւ̈����ǂ��\���Ă���ł͂Ȃ����I

�������A�i��_�͎q���ޑO�ɕ��e�̒i�A�˂Ǝl���匀��Ŕg���̕��c�̉��Z�����āA�A���ĊԂ��Ȃ����Ē��ʂ����܂ꂽ�̂ŁA�i��_�͂��̉̕��c�̖��O�ł���g��������āA�V�����ɖ��O�Ƃ��ė^�������A����������̈ӎu�ɂ͔w�����ƂɂȂ����B����l�N�A���ʂ͒��t�s�N���p�Ƌ���ɉ������A�v���̔��p�ƂƂ��ē������ƂɂȂ����B�E�Ə�̕K�v����A�M���𖼂Â��邱�ƂɂȂ������A���ʂ͊w��̂���c���ɕM����t���Ă��炤���Ƃɂ����B���̎��ɂȂ��Ďn�߂Ēi�A�˂͕���������̐��O�̍l����`�����̂ł���B�������A����������̖����N���́A�i�A�˂͒��ʂɐ������Ȃ������B�Ȃ��Ȃ瓖���͕��������쓇�F�q�ł���Ƃ����閧�́A�܂��ł��������ĂȂ���������ł���B��Z�Z�l�N�̒i�A�˗ՏI�̑O�ɂȂ��āA�悤�₭���ʂɂ��̖��O�̓�ƗR����b���A���ʂ͂悤�₭����������i�쓇�F�q�j�������̖��O�ɍ��߂��C������������̂ł������B����Œ��ʂ͂��̕M�����g�p���Ĕ��p�n������邾���łȂ��A���낢��ȏꍇ�ɂ��̖��O���g�p���Ă���̂ł���B���łɂ��̖��O���g���悤�ɂȂ��Ē����Ȃ�̂ŁA�ːЏ�̖��O�ł��钣�g����m��҂̕������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

���ʂ����S�������ɂ́A����������̉Ƃ̂��������ɖё̃|�X�^�[���͂��Ă���A�قƂ�ǂǂ̕����ɂ������͂��Ă���قǂŁA��ϖڗ��������A��������̂ǂ��ł��u�ё��q�v�̔N�ォ�炷��A�����ł��邱�Ƃł͂���B���ʂ�����Ɋo���Ă���̂́A����������R�̖ёo�b�W���W�߂Ă������ƂŁA���t�F���g�z�̏�ɕʂɒu���A�悭���o���Ă͒��߂Ă����B����ɒ��ʂ��Y����Ȃ��̂́A�������������Ώ����Ȓ��ʂ�ڂ̑O�ɘA��Ă��āA�ʂ̎q���Ɠ����悤�ɁA���ʂ̋��̑O�ɖёo�b�W�����āA�ƂĂ����������ȗl�q�ł������B���̂��Ƃ���A��X�͕���������i�쓇�F�q�j�̓��S���E�����������m�邱�Ƃ͏o���Ȃ����A���Ȃ��Ƃ����������j�̗��ꂩ����c����邱�Ƃ�]��ł͂��Ȃ��������Ƃ��킩��B

���ʂ��܍i��㎵��N�j�Ɣ��i��㎵�ܔN�j�̎��ɕ���������ƈꏏ�ɂ����ۂɁA����������i�쓇�F�q�j���a�T�p���ɂ��ꂼ�꒣�ʂ̂��߂ɔʼn�Əё���̃X�P�b�`��`�����B���̂����̔ʼn�́A�܂��ؔł̏�ɏё���������A��������ō��A���̏�Ɏ���u���đ�{����������̂ł���B���̉�̍����ɂ͂�������Ɓu�W���O�v�̎O������������A����������i�쓇�F�q�j�����珑�������̂ŁA���́u�W���O�v�̎O�����͐쓇�F�q�����l���N�ɖk���č��ŗ{���쓇�Q���Ɉ��Ăď������莆�̕M�Ղɗǂ����Ă���B

��X�͂��̓̉�́A�����������ʂɎ������c��Ƒ��̈����\���Ă��邾���łȂ��A�����������O�Ɏc�����B��̕M�ՂƂ��ďd�����Ă���B���̓̉����X�͓��ɏȓ��̒����ȉ�Ƃł��钣���v�ƊÉJ��ɊӒ�����Ă�������B�ނ�̈�v���������́A���̓̊G�͊ȒP�Ɍ����邯��ǂ��A�G��ɑ���Z�p�͍����A��҂̊G��̐������ƂĂ��������Ƃ����Ď���Ƃ������Ƃł������B�쓇�F�q���\�Z�̎����ĕ`�����ꖇ�̓��{�l�����̔w�ォ�猩���X�P�b�`���c����Ă��邪�A�G�̋Z�p�͑����Ȃ��̂ł��������Ƃ��킩��B���\�߂��ɂȂ�������������i�쓇�F�q�j���Ȃ����`���̂ɓK�����������Ȃ���ŁA���̂悤�ȋZ�p�̂�����`���قǏK�n���Ă����̂́A�����̋Z�p���������łɈ��̒��x�ɒB���Ă������Ƃ������Ă���B

���ʂ̏،��ł́A�V����̕���������͉Ƃ̒�ɂ́A�\�Z���`�قǂ̍����̑傫�Ȑ�����A��͕���ł������̂ŁA�Ă͏�ɍ����ė���x��o�����B���鎞�A����������͒��ʂ�̏�ɗ������ď��������������A�ޏ����j���������āA�c��Ƒ��̓�l�Ő̎�������Ȃ���Ќ��_���X��x�����B���ɂ͕����̒��ŁA�����������ʂ��I���h���̏�ɗ������A���ʂ̓�̏����Ȏ������āA�I���h���̂ӂ��ɉ����ėx�����B���̎����̏u�Ԃɂ́A���łɘZ�\���߂�������������͂܂�ŎႢ����ɖ߂������̂悤�ł������B

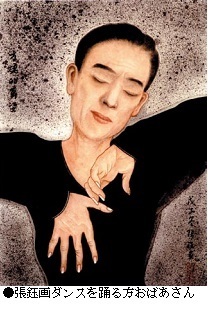

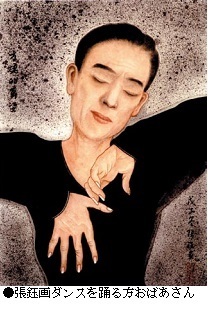

��X���m���Ă���͈̂��O�Z�N�㏉���ɁA�쓇�F�q�����ď�C�ɗ����ہA�����ޏ��̓_���T�[�̐g���Œ��ڂ��W�߂��B�u���m�̃p���v�ƌĂꂽ��C�ŁA�쓇�F�q�͕��_�炩�ʼn��₩�ȃ_���X�ŏ�C�̊e�n�̍����_���X�z�[�����o���肵�A�E�ƃ_���T�[���畉���̗x����I�����B�_���X�z�[���ł͔ޏ��͏����̖��������邱�Ƃ�����A�����Βj�������Ēj���Ƃ��ėx��A�j���̂ق��������ŗx���蓾�ӂł���悤�������B����ɂ��A��C�ŊJ���ꂽ���ۃ_���X���Œj���������쓇�F�q���j���̈ꓙ�܂���������Ƃ�����Ƃ����B���̑��̗D�G�Ȓj�̃_���T�[���ޏ��ɔ�ׂ�A�ق����̂ł������Ƃ����B

��q�����悤�ɁA�i��_�͕���������̑̂̊���@�����A�ޏ��̍����ɏ��Ղ�����A����ɕ���������͂悭�s���_�q�t�ɔw�������������Ă����B���ʂ���e�ɑ����ĕ���������ɕt���Y���悤�ɂȂ��Ă�����A���l�ł��������Ƃ��o���Ă���B�V����͉ĂɂȂ�ƂƂĂ��M���A�c���i�A�˂͕���������ׂ̈ɐ����т̏o���鐅��������A�y�Ԃ̍����Ƃ���Ɋ|���āA�ォ���ː��𒍂��ŗ��߂�悤�ɂ��Ă����B�������������т����鎞�ɂ́A�㔼�g�͗��ł��������A���ʂ��ޏ��̍����Ɋ��F�̏��Ղ����āA��e�Ɠ����悤�Ɋ������B����ɕ���������͂悭���ʂɔw����@�����āA���鎞�ɂ͒��ʂ̌����ł͗͂�����Ȃ��Ɗ������̂��A����������̓I���h���̏�ɂ������ɂȂ�A���ʂɔw���܂���ƁA����������͂����炩�C�����悳�����Ɋ����Ă���悤�������B���̂��Ƃ���q�����̂Ɠ��l�ɁA���������Ґ������킸����Ă������Ƃ��ؖ����Ă���̂ł͂���܂����B

����������͔��l�Ɍ��������A�c�������Ⴂ�悤�ɂ������������A�ǂ�ȂɎႭ�������Ƃ���ŁA��͂�ޏ��̖ڂׂ̍���ᰂ���ڂ������Ȃ����܂Ԃ��͉��ςł͉B�����Ƃ��ł��Ȃ������B�������A����������͔N���Ƃ��Ă��A�����Ζ�ɉ��ς������B�ӌ�т�H�ׂ���ɁA����������͈�l�ŋ��Ɍ������A���O�ɉ��ς����Ă����B����ɒ��ʂɂ�����`������A���ʂɔޏ��̔���`��������A���鎞�ɂ͒��ʂɔ������g��h������A�����낢��h������������B���ς��I���ƁA���ʂ͕���������̂ق������Ă��炦�邱�Ƃ��ł����ɏ��o���A������������u�d���݂����v�ƕ����ɂ��Ȃ�܂ŏ��đ����ł��Ȃ��قǂł������B����ƁA����������͎w���グ�āu�V�[�b�v�Ƒ傫�Ȑ����o���Ȃ��悤�ɒ��ӂ����B

����������͒��Ԃ͕��ʉ��ς��Ȃ��������A�c�������鎞�͕����������ς����鎞���������B����������͎����̔��т�`�����͗֊s���ׂ����Ȃ���A�Ō�ɂ͔ޏ��̊�͋��̒��ʼn�̂悤�ɂȂ��Ă���A�g��������Ȃ������B���̎��ɒ��ʂ͕���������̌��ɗ����Ĉꏏ�ɋ��ɉf�������A���̎��̗l�q�͒������Ԃ��o���Ă��L���̒��ɉi���ɗ��߂��邾�낤�B

�i���Ƃ������t�ɂ��ĂƂ肠����ƁA���ʂ͕���������Ƃ����������ɂ��́u�i���v�Ƃ������t�ɂ��Ă̔ޏ��̐����������Ƃ�����B����������͉i���Ƃ͈��̊��o�ŁA�����̗���Ȃ̂��ƌ���Ă����B

���ʂ͒i�A�˂̐��O�̈⌾��B������ꂽ���ł���B���̂��Ƃ́A���ʂ͒i�A�˂̍ł��������Ă������ł��邱�Ƃ���Ă���B��㎵�Z�N�㏉�A���ʂ����S����������̍��ɂ́A��e�̒i��_�ɑ����āA�c���i�A�˂ƕ���������̘A���̂��Ȃ߂ƂȂ�A��e�i��_�����N�V����ŕ���������ɕt���Y���Ď₵����킷�������p�����B����ɁA���ʂ͋C�̗����q���ŁA�e�ʂ����Ƒ���l�̌o���𒍈Ӑ[�������ė�������悤�ɂ����B����䂦�A�i�A�˂��ՏI�̍ۂɍ������āu����������͐쓇�F�q���v�Ƃ������V���n�̔閧��ł���������ɁA�ޏ��͉�X�ɔ閧��n�����߂̏؋���肪��������ӔC��S�����Ƃ��o�����̂ł���B���ʂ������������m��n�߂Ă���A�ޏ��Ƒc���̒i�A�˂ŕa������������������l���̉Α����䶔��ɂӂ��܂ŁA�\���N�Ԃ̂������ޏ��͎q���ł͂��������A����������̌�����S�̒��ɐ[�����ݕt�����̂ł���B

�i��_�ƕ���������̗{��q�̊W�ɂ��A�i��_��������ɂ͕���������͂��܂����܂�ĂȂ��������瑷�ɑ��Ĉ���𒍂��ł����B���ʂ��o���O�ɕ���������͒i�A�˂Ɂu�_�q���j�̎q��ł����̎q���Y��ł��A���O���ĂƌĂтȂ����v�ƌ����Ă����B

�Ȃ��Ȃ�쓇�F�q�ɂ͈�l�̖��������B���̖��̖��B���Ƃ��Ă̖��O�́u���V�o���E���g�v�ƌĂсA�l�e���P�˂̑�\�������i��Ԗ��̉����j�ŁA�쓇�F�q�Ƃ͕�e�������ŁA�ޏ��̊����Ƃ��Ă̖��O�͋��ًʂł���B���݂��łɋ�\�ƌ�������ł��邪�A�͖k�ȘL�V�s�o�ϊJ����ɏZ�݁A�K���ȔӔN���������Ă���B

����������i�쓇�F�q�j�͒����Ԕޏ��̖��ł�����ًʂ����������v���A���̖����v���C������\�����߂ɁA�{���i�i��_�j�̂܂����܂�Ă��Ȃ������āi��ʂ̈Ӗ��j�ƕt�����̂��낤�B�ޏ��̐[�����ւ̈����ǂ��\���Ă���ł͂Ȃ����I

�������A�i��_�͎q���ޑO�ɕ��e�̒i�A�˂Ǝl���匀��Ŕg���̕��c�̉��Z�����āA�A���ĊԂ��Ȃ����Ē��ʂ����܂ꂽ�̂ŁA�i��_�͂��̉̕��c�̖��O�ł���g��������āA�V�����ɖ��O�Ƃ��ė^�������A����������̈ӎu�ɂ͔w�����ƂɂȂ����B����l�N�A���ʂ͒��t�s�N���p�Ƌ���ɉ������A�v���̔��p�ƂƂ��ē������ƂɂȂ����B�E�Ə�̕K�v����A�M���𖼂Â��邱�ƂɂȂ������A���ʂ͊w��̂���c���ɕM����t���Ă��炤���Ƃɂ����B���̎��ɂȂ��Ďn�߂Ēi�A�˂͕���������̐��O�̍l����`�����̂ł���B�������A����������̖����N���́A�i�A�˂͒��ʂɐ������Ȃ������B�Ȃ��Ȃ瓖���͕��������쓇�F�q�ł���Ƃ����閧�́A�܂��ł��������ĂȂ���������ł���B��Z�Z�l�N�̒i�A�˗ՏI�̑O�ɂȂ��āA�悤�₭���ʂɂ��̖��O�̓�ƗR����b���A���ʂ͂悤�₭����������i�쓇�F�q�j�������̖��O�ɍ��߂��C������������̂ł������B����Œ��ʂ͂��̕M�����g�p���Ĕ��p�n������邾���łȂ��A���낢��ȏꍇ�ɂ��̖��O���g�p���Ă���̂ł���B���łɂ��̖��O���g���悤�ɂȂ��Ē����Ȃ�̂ŁA�ːЏ�̖��O�ł��钣�g����m��҂̕������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

���ʂ����S�������ɂ́A����������̉Ƃ̂��������ɖё̃|�X�^�[���͂��Ă���A�قƂ�ǂǂ̕����ɂ������͂��Ă���قǂŁA��ϖڗ��������A��������̂ǂ��ł��u�ё��q�v�̔N�ォ�炷��A�����ł��邱�Ƃł͂���B���ʂ�����Ɋo���Ă���̂́A����������R�̖ёo�b�W���W�߂Ă������ƂŁA���t�F���g�z�̏�ɕʂɒu���A�悭���o���Ă͒��߂Ă����B����ɒ��ʂ��Y����Ȃ��̂́A�������������Ώ����Ȓ��ʂ�ڂ̑O�ɘA��Ă��āA�ʂ̎q���Ɠ����悤�ɁA���ʂ̋��̑O�ɖёo�b�W�����āA�ƂĂ����������ȗl�q�ł������B���̂��Ƃ���A��X�͕���������i�쓇�F�q�j�̓��S���E�����������m�邱�Ƃ͏o���Ȃ����A���Ȃ��Ƃ����������j�̗��ꂩ����c����邱�Ƃ�]��ł͂��Ȃ��������Ƃ��킩��B

���ʂ��܍i��㎵��N�j�Ɣ��i��㎵�ܔN�j�̎��ɕ���������ƈꏏ�ɂ����ۂɁA����������i�쓇�F�q�j���a�T�p���ɂ��ꂼ�꒣�ʂ̂��߂ɔʼn�Əё���̃X�P�b�`��`�����B���̂����̔ʼn�́A�܂��ؔł̏�ɏё���������A��������ō��A���̏�Ɏ���u���đ�{����������̂ł���B���̉�̍����ɂ͂�������Ɓu�W���O�v�̎O������������A����������i�쓇�F�q�j�����珑�������̂ŁA���́u�W���O�v�̎O�����͐쓇�F�q�����l���N�ɖk���č��ŗ{���쓇�Q���Ɉ��Ăď������莆�̕M�Ղɗǂ����Ă���B

��X�͂��̓̉�́A�����������ʂɎ������c��Ƒ��̈����\���Ă��邾���łȂ��A�����������O�Ɏc�����B��̕M�ՂƂ��ďd�����Ă���B���̓̉����X�͓��ɏȓ��̒����ȉ�Ƃł��钣���v�ƊÉJ��ɊӒ�����Ă�������B�ނ�̈�v���������́A���̓̊G�͊ȒP�Ɍ����邯��ǂ��A�G��ɑ���Z�p�͍����A��҂̊G��̐������ƂĂ��������Ƃ����Ď���Ƃ������Ƃł������B�쓇�F�q���\�Z�̎����ĕ`�����ꖇ�̓��{�l�����̔w�ォ�猩���X�P�b�`���c����Ă��邪�A�G�̋Z�p�͑����Ȃ��̂ł��������Ƃ��킩��B���\�߂��ɂȂ�������������i�쓇�F�q�j���Ȃ����`���̂ɓK�����������Ȃ���ŁA���̂悤�ȋZ�p�̂�����`���قǏK�n���Ă����̂́A�����̋Z�p���������łɈ��̒��x�ɒB���Ă������Ƃ������Ă���B

���ʂ̏،��ł́A�V����̕���������͉Ƃ̒�ɂ́A�\�Z���`�قǂ̍����̑傫�Ȑ�����A��͕���ł������̂ŁA�Ă͏�ɍ����ė���x��o�����B���鎞�A����������͒��ʂ�̏�ɗ������ď��������������A�ޏ����j���������āA�c��Ƒ��̓�l�Ő̎�������Ȃ���Ќ��_���X��x�����B���ɂ͕����̒��ŁA�����������ʂ��I���h���̏�ɗ������A���ʂ̓�̏����Ȏ������āA�I���h���̂ӂ��ɉ����ėx�����B���̎����̏u�Ԃɂ́A���łɘZ�\���߂�������������͂܂�ŎႢ����ɖ߂������̂悤�ł������B

��X���m���Ă���͈̂��O�Z�N�㏉���ɁA�쓇�F�q�����ď�C�ɗ����ہA�����ޏ��̓_���T�[�̐g���Œ��ڂ��W�߂��B�u���m�̃p���v�ƌĂꂽ��C�ŁA�쓇�F�q�͕��_�炩�ʼn��₩�ȃ_���X�ŏ�C�̊e�n�̍����_���X�z�[�����o���肵�A�E�ƃ_���T�[���畉���̗x����I�����B�_���X�z�[���ł͔ޏ��͏����̖��������邱�Ƃ�����A�����Βj�������Ēj���Ƃ��ėx��A�j���̂ق��������ŗx���蓾�ӂł���悤�������B����ɂ��A��C�ŊJ���ꂽ���ۃ_���X���Œj���������쓇�F�q���j���̈ꓙ�܂���������Ƃ�����Ƃ����B���̑��̗D�G�Ȓj�̃_���T�[���ޏ��ɔ�ׂ�A�ق����̂ł������Ƃ����B

��q�����悤�ɁA�i��_�͕���������̑̂̊���@�����A�ޏ��̍����ɏ��Ղ�����A����ɕ���������͂悭�s���_�q�t�ɔw�������������Ă����B���ʂ���e�ɑ����ĕ���������ɕt���Y���悤�ɂȂ��Ă�����A���l�ł��������Ƃ��o���Ă���B�V����͉ĂɂȂ�ƂƂĂ��M���A�c���i�A�˂͕���������ׂ̈ɐ����т̏o���鐅��������A�y�Ԃ̍����Ƃ���Ɋ|���āA�ォ���ː��𒍂��ŗ��߂�悤�ɂ��Ă����B�������������т����鎞�ɂ́A�㔼�g�͗��ł��������A���ʂ��ޏ��̍����Ɋ��F�̏��Ղ����āA��e�Ɠ����悤�Ɋ������B����ɕ���������͂悭���ʂɔw����@�����āA���鎞�ɂ͒��ʂ̌����ł͗͂�����Ȃ��Ɗ������̂��A����������̓I���h���̏�ɂ������ɂȂ�A���ʂɔw���܂���ƁA����������͂����炩�C�����悳�����Ɋ����Ă���悤�������B���̂��Ƃ���q�����̂Ɠ��l�ɁA���������Ґ������킸����Ă������Ƃ��ؖ����Ă���̂ł͂���܂����B

����������͔��l�Ɍ��������A�c�������Ⴂ�悤�ɂ������������A�ǂ�ȂɎႭ�������Ƃ���ŁA��͂�ޏ��̖ڂׂ̍���ᰂ���ڂ������Ȃ����܂Ԃ��͉��ςł͉B�����Ƃ��ł��Ȃ������B�������A����������͔N���Ƃ��Ă��A�����Ζ�ɉ��ς������B�ӌ�т�H�ׂ���ɁA����������͈�l�ŋ��Ɍ������A���O�ɉ��ς����Ă����B����ɒ��ʂɂ�����`������A���ʂɔޏ��̔���`��������A���鎞�ɂ͒��ʂɔ������g��h������A�����낢��h������������B���ς��I���ƁA���ʂ͕���������̂ق������Ă��炦�邱�Ƃ��ł����ɏ��o���A������������u�d���݂����v�ƕ����ɂ��Ȃ�܂ŏ��đ����ł��Ȃ��قǂł������B����ƁA����������͎w���グ�āu�V�[�b�v�Ƒ傫�Ȑ����o���Ȃ��悤�ɒ��ӂ����B

����������͒��Ԃ͕��ʉ��ς��Ȃ��������A�c�������鎞�͕����������ς����鎞���������B����������͎����̔��т�`�����͗֊s���ׂ����Ȃ���A�Ō�ɂ͔ޏ��̊�͋��̒��ʼn�̂悤�ɂȂ��Ă���A�g��������Ȃ������B���̎��ɒ��ʂ͕���������̌��ɗ����Ĉꏏ�ɋ��ɉf�������A���̎��̗l�q�͒������Ԃ��o���Ă��L���̒��ɉi���ɗ��߂��邾�낤�B

�i���Ƃ������t�ɂ��ĂƂ肠����ƁA���ʂ͕���������Ƃ����������ɂ��́u�i���v�Ƃ������t�ɂ��Ă̔ޏ��̐����������Ƃ�����B����������͉i���Ƃ͈��̊��o�ŁA�����̗���Ȃ̂��ƌ���Ă����B

| ���i:1,944�~ |

�^�O�F�쓇�F�q�͐����Ă���

2016�N03��23��

�쓇�F�q�͐����Ă����i23�j�i��_�̌����쓇�F�q

https://fanblogs.jp/kawasimayoshiko/���̓]��

��X�͒������ɂ��Ēi��_�Ɏ��̂悤�ɐq�˂����Ƃ�����B

�u���Ȃ��͕���������ɂ���Ȃɒ����t���Y���A����������͂قƂ�ǖ����̂悤�Ɏ��������Ă����̂ɁA�ǂ����Ĕޏ��̏������M�Ղ��c���Ă��Ȃ��i���ʂɏ������ʼn�̋��Ɂu�W���O�v�̎O�����B���悤�ɏ����Ă���̂������j�̂ł����v�B

�i��_�̏،��ɂ��A����������̉Ƃɂ������傫�Ȋ��̏�ɂ͂������F�̍ʓ��̉Δ�������i���݂͎c���Ă��Ȃ��j�A���������I���ƁA����������͂����}�b�`���������āA���������̂��Δ��ŏĂ��̂Ă�̂��A�����K���̂悤�ɂȂ��Ă����B

�i��_������ɏ،�����ɂ́A����������͕M�Ղ��c���Ȃ�����łȂ��A�ʐ^���c�����Ƃ��Ȃ������B����N�̒��H�߂ɕ��e�̒i�A�˂�����������Ɣނƒi��_�̎O�l�Ŏʐ^����낤�Ƃ�������A�Ƒ��̏W���ʐ^����낤�Ƃ��������������B�i��_���ǂ�Ȃɕ���������Ɏʐ^�قɍs�����Ɗ��߂Ă��A�ʐ^���c�����Ƃɕ���������͗��������������̂́A�����c�_�̗]�n�Ȃ����ۂ��āA��Ɏʐ^�قɂ͍s�����Ƃ��Ȃ������B

�i��_�͂����ƁA����������̂��������ԓx�������ł��Ȃ������B�i��_�����������쓇�F�q���ƒm�炳��Ă���A���ɂȂ��Ă悤�₭�����ł����̂ł���B����������͒��N�ɂ킽�艽�̕M�Ղ��̂������A�ʐ^����낤�Ƃ��Ȃ������A�B��̗��R�́A���q�ی�̂��߂ɐ쓇�F�q�����̍��Ղ��c���Ȃ��悤�ɂ��Ă����̂ł������B

��X���i��_�悵�āA���Ȃ��̕�e�ł��鏯�j���͕���������̂��Ƃ�m���Ă������ǂ����Ǝ��₵�����A�i��_�͍m�肵�āu�m���Ă��܂����v�Ɠ������B�i��_�͐������āA

�u�����������t�V����ŎO�\�N�������Ă����ԁA���̕��e�͖��N�ĂɂȂ�ƕ��ς��Ė����O��قǐV����̕���������̉Ƃɍs���A�������������ɖ��N�ĂɂȂ�ƐV����ɘA��čs������������ɕt���Y�킹�A��ɒ��ʂ����܂�Ă���́A���ʂ����̑���ɕ���������ɕt���Y���悤�ɂȂ�܂����B�������͐e�q�O��ł��̂悤�Ȓ������Ԃɂ킽�����������ƕt�������Ă����̂ŁA���̕�e�̏��j���ɉB�����Ƃ��Ă��A�B���Ȃ������ł��傤�B���e�͍ŏ��͕�e�ɕ���������͉����e�ʂ̈�l�ŁA�e�ʂ����b����l�����Ȃ����A�N���Ƃ����̂Ő��b���K�v�Ȃ̂��ƌ����Ă��܂����B��e�͓����������������͕��e���O�ň͂��Ă���s���l�t�ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă����̂ŁA���̂��Ƃŕ��e�Ƃ悭���܂����Ă��܂����B�����V����ŕ���������ƈꏏ�ɉ߂������Ƃɂ��S�̒��ł͕s���������悤�ł��B����������͂Ȃ�ƌ����Ă����Љ�琶���Ă����l�Ԃ������̂ŁA�Ȃ�����̂́s�O�]�l���t�Ƃ����āA�v�̂Ȃ����Ƃɋt�炤���Ƃ��o�����A���e�ɂȂ����ׂ�����܂���ł����B����������ł�������A��e�͎��ɕ��e�ƕ���������̊W���Ď������ڂ��ʂ������A�܂�������e�ɕ����悤�Ƃ��܂����B�v

���e���i��_�ƕ���������̉Ƃɍs�����ɂ͂����A��e���ޏ��ɕ��e�ƕ��������ꏏ�ɉ������Ă��邩���ӂ���悤�Ɍ������������B�i��_�͕�e�̌��������C�ɓ���Ȃ������̂ŁA�����B���Č������Ƃ��Ȃ������B���̂��߁A��e���i��_�̌����畷�����̂́A�ޏ����{���ɒm�肽�����Ƃł͂Ȃ������B���Ԃ������Ȃ��āA��e���Ƃ��Ƃ����e�̊Ď�����߂Ă��܂����B����������̉Ƃɂ��ƁA����������͒i��_�ɂƂĂ��悭���Ă���͂������A�������ƂĂ������������B����������͔ޏ��ɓ��{��������悤�Ƃ��āA�悭�������Ȃ��Ƃ����u�r���^�v�����ł���̂ł������B��e�͒i��_��������������{����K���Ă���̂�m��ƁA�ǂ��ɂ��~�߂����悤�Ƃ��āA���e�͓��{�ꂪ�o����������ɘJ�����珊����ɂȂ����Ɨ�������ē��{����K���Ƃ낭�Ȃ��Ƃ��Ȃ�����~�߂�悤�Ɋ��߂��B���̂��Ƃ͒i��_����݂ɂ��ċꂵ�߁A�����ޏ��͂�������܂�@���̂ł������B

�i��_�̋L���ł́A����������͊��ɐ������ĎO�\�N�قǂɂȂ邪�A���������ޏ��Ɏc������ۂ͂ƂĂ��[���B����������͒��V�N�̏����ŁA��r�I�₹�Ă���A�畆�͂ƂĂ������A�傫�ȖڂŁA�b�����t�ɂ͖k���a�肪����A�l�ɐ_��I�Ȋ��o��^�����B�ޏ��͎��܃^�o�R���z�������A����������قǕp�ɂł��Ȃ������B�ޏ��͕�����M���A�K�������������Ő������ĕ�����q��ł����B�ޏ��͐V����̉Ƃ̒��ŁA���ʂ̏��ł͎����ł��т�����ĐH�ׂĂ����B�ޏ����Y��D���œ����������A�����̒��͂悭�������ڂ���Ă���A���J���̃^���X������A�^���X�̏�ɂ͒u���v�Ƌ��^�̃��W�I�Ɖԕr���u���Ă������B���������ޒ��q�ɂ͊W�����Ă����B�����̒��ɂ͔��l�����̑�e�[�u���A�I���h���̏�ɂ͐H���p�̊����������B�āA�������A���Ȃǂ̐����p�i�݂͂ȕ��e�̒i�A�˂�����I�ɑ����Ă����B����������̐H���ɂ͓��ʂȏK�����������B���������ł��т�t���A���̐l�ɂ͐���t�������Ȃ������B���т�H�ׂ���ɂ͎����Ō����A���̌�ɂ��q���Ĕ��������q�̉��ɒu���A���ʂ̐l�̂悤�ɔ������q�̏�ɒu���Ȃ������B�V����ł͕���������͂����ς肵������Ȃǂ��悭�H�ׁA���ɑ�Ƃ�逯�Ƃ̕����̑O��ɐA���Ă���������A�l�M�A���イ��A�s�[�}���Ȃǂ̖���D�݁A����������͂��т̂Ƃ��ɐV�N�Ȃ��̂�I��Ő��ŐH�ׂĂ����B����������̂��̏K���͓��{�l��������D��ŐH�ׂ�K���Ɏ��Ă���B

�i��_�̋L���ł́A����������͓��{�ꂪ�b���邾���łȂ��A���������ɂ͓��{�̏��̂��̂��A����������͂���ɊG��`�����Ƃ��ł��A�i��_�͔ޏ����R����Ɣ��l����悭�̂��������Ƃ�����B���ݕ��������c�������̓��{���������C�ɂ����i���{���q�����}�j�́A�ޏ��͕�����������̎�ŕ`���Ă���Ƃ���������i���̉�͌��ݒ��ʂ��ۗL�j�B�i��_�����܂��L�����Ă���̂́A�s���v�t�ȑO�ɁA����������͂��Ă��̉�Ɠ��e�̎�������s���f�t�ɑ����Ă������Ƃł���B�s���f�t���_��ɘV��̖ʓ|�����ɍs�����ۂɁA�ޏ��͎��炠�̉���s���f�t�̃J�o���̒��ɓ���Ă����B�����Ďc���ꂽ���̉�͒��ʂ����܂��O�ɕ��������`�������̂ŁA�c�����ʂɑ���L�O�̕i�ƍl������B

�i��_�ƕ���������́A�i�A�˂̊W������A�e������ʂ����������A�u������������B�Ȃ��Ȃ����������͒i��_�̑O�ł͂ƂĂ��������A�ޏ����������w�ԍۂł��A�s���_�q�t�ɉ�����������ꍇ�ł��A�����ł��C�ɓ���Ȃ���Ύ�������đł����B����Ƃ��s���_�q�t���I���h���̏�ŐQ�]��ł���ƁA����������͂����Α��ŃI���h������n��ɏR�藎�Ƃ����B���������ޏ���łƂ��ɂ́A���ɂ́s���f�t���c�������̎w���_�Ŕޏ��̎�̏�₨�K��ł����B�ޏ���łƂ��ɂ͕���������͂����Γ��{��Ŕޏ���l��Ȃ���A���̎w���_�Œ@���̂ł������B���̂��߁A�i��_�͊���ʂŏ�ɕ���������Ƃ͋����������A�܂��ޏ�������āA�S�̒��ʼn��������Ă��b�������炸�A����������̐��i�ƏK�������Ă͕s���Ɏv�����Ƃ��������B���̂����͂킩��Ȃ����A�i��_�͍��Ɏ���܂ŁA����������̐g��ɉ������ʂȂ��̂�������̂ł������B��������������̖ڂ�����ƁA�Ȃɂ��ޏ��̖ڂ̔w��ɕʂ̖ڂ�����悤�Ȋ��������āA�Ȃɂ����낵���k����������̂��������B���ɖ�ɂ͓���̉��ł��A�s���_�q�t�͕���������𐳎����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����ŁA�i��_���c�����͊���I�ɕs����ŁA����������͂ƂĂ��{��₷���A��F���ς��ƁA�����s���_�q�t�ɑ��Ă��������̂ł������B

���N�ɂ킽��A�i��_�͂����ƕ���������̐S�������ł����A�Ȃ�����ޏ��������l���Ă���̂��킩��Ȃ������B����������̂��̂悤�ȐS���͓�ɖ����Ă���A���i�͕ω����₷���A��������e���r�ŕ�������V�C�\��̂悤�ɕs����ł������B

�ȑO�͕��������@���������A�{�肪���܂�Ȃ��ƁA�����S���̕��{���Ԃ��܂��āA�����̒��̂��̂��݂ȋC�ɓ���Ȃ��Ȃ�A�茳�ɂ�����̂��Ȃ�ł��Ă����̂ŁA�����������Ƃ��d�Ȃ�ƒ�ɂ���j���g���܂ł����ޏ��̊�F���f�����B���鎞�Y�{�Ǝ��{���a�����Ă���ƁA���������{��������Ȃ������ė����̂ŁA�{�͂������Ɛ��_�̋��ɂ����肱��ŁA�ڂ���ĐQ�Ă���ӂ�����Ă����B

�i��_�͗c�S�ɂ��A����������ɋ��������Ă����B����������͂��������̈ӎv���s���_�q�t�ɋ������āA�s���_�q�t�Ɏ����̎v���Ƃ���ɍs������悤�v�������B�s���_�q�t�͂Ȃ�ׂ��ޏ��������悤�Ɠw�͂������A�������ĕ���������̋C�ɉ���Ȃ��̂ł������B����������͂悭�s���_�q�t��n���ƌ����A���鎞�́s���_�q�t�ɋY��ɂ����������B

�u�������̎o�͂ǂ�����Ď����m���Ă�H�n�������Ď��̂�B�v

�O���I�̘Z�Z�N�㏉���ɂ͕���������̐��i�͂����炩�ǂ��Ȃ����B���f������ł܂��s���f�t������A����������͍Ăѕ����̂��̂ɔ������肷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A�����C���������Ƃ����A���荞��Œ��ق���悤�ɂȂ����B

����������̓��S�ɂ͂��������B���ꂽ��ɂ�����悤�ŁA���̎��������ɂ��ޏ��̐_�o���h�����A��ɂ��̋�ɂ��̂ċ���@���T���Ă����悤�ł������B

���ܔ��N�A�i�A�˂��J�������Ɍ����āA�Ƃɐ����̎������₦���̂ŁA���ア���܂��\�܍ɂ������Ȃ��q���̏��_�q�i�i��_�j���A�w�Z��������߂Ďd���ɎQ�����i����i�̎����ŁA�d���͒T���₷�������j�A���ɎႭ���ĉƑ���{���ӔC��S�����Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�������āA�ޏ��͐V����ŕ���������ɕt���Y�����Ԃ͏��Ȃ��Ȃ������A�ޏ��ƕ���������̊W�͒��f�����킯�ł͂Ȃ������B���̎�������i��_�́A�V����̕���������ƋP�쌧�������J�����̕��e�i�A�˂̊Ԃ̘A�������ʂ����悤�ɂȂ����B

���Z�l�N�A�i��_�ƒ��ʂ̕��e�\�����̌R�l���A�������������B���Z���N�����ɁA�i�A�˂͒i��_���D�P�����Ƃ̒m�点���������]�������œ~���z������������ɒm�点��ƁA����������i�쓇�F�q�j�͂ƂĂ����������B�ޏ��͂����ɗ\���ς��āA���߂ɉ�������������܂������������t�֖߂��Ă����B�V����̉ƂɋA��ƁA�ޏ��͂����ɒi�A�˂������Ēi��_�̏Z�މƂɌ}�������A�ޏ��̔������ً��Ɋւ���{���g���āA�ޏ��̗����ł���D�w�̕ی��ƈ琬�Ɋւ���m����i��_�ɋ����A�i��_�����N�Ōܑ̖����ȑ����Y�ނ悤���v������B

����������̎w���͂���ł������Ȃ���Ȃ�Ȃ��i��_�́A�V����̕���������̉Ƃɍs������́A���S�ɕ���������̎w�}�ɏ]���Ă��Y�ɔ������B

�������N����ƒi��_�ƕ���������͂��ꂼ��܂���o��t�̖I���������݁A���R�[�h�̉��y��y�Ȃ��Ȃ���A�̂��o�����B�����͂��H�I���ƁA�i��_�ƕ���������͈ꏏ�ɒ�̗ΐF��Ɖԉ��̊Ԃ��U�����A����������͎w�ł��낢��ȐF�̉Ԃ𖺂Ɍ����āu�Ԃ��R���āA�Ԃ̐F���o���Ȃ����B������̖��̒��ʼnԂ��݂���A����͋g����B�v�Əq�ׂ��B

�U���̂Ƃ��ɔ���ƁA�ޏ�������l�͖؉A�̉��̌�e�̏�ɍ���x�e���āA���鎞�ɂ͒�̒��ɂ���j���g���┵�ɉa��������B

�납�畔���ɖ߂�ƁA����������͊�����̖{��I��Ŗ��Ɍ������B�����̒��̕ǂɂ́A���{�����̃J�����_�[���|���Ă���A����������͖��ɖ������̏\�̓��{�{�쏗�������āA�i��_�ɂ��̉�̔����̗l�q���悭�L������悤�ɂ����������B

�u��������đ�����A���܂�Ă���q���͌��������łȂ��A���̎q�Ȃ�A��̒��̔����Ɠ����悤�ɔ������Y��Ȏq�ɂȂ�̂�B�v

����������̏\�̓��{�����̃J�����_�[�́A�ꖇ�ꖇ���a���𒅂����{�{�쏗���ł������B�i��_�͕���������̌�����������āA�����ꖇ�ꖇ�߂����ăJ�����_�[�̔����߂��B���̌�ɖʓ|�������Ȃ����̂ŁA����������͕����̕ǂɓ���āA�\�̔����̃J�����_�[���ꖇ�ꖇ���ׂĊ|�����B�������Ēi��_�͂��������ꖇ���߂��炭�Ă��\�̔��������ڗđR�ɂł���l�ɂȂ����B

�i��_���o�Y����O�ɁA����������͍]�h��R�����ς̓��m��A��Ă��āA�܂��Ȃ����܂�鏗�̎q�����Ă�������B

���Z���N�\���A�����̒��ʂ����܂��ƁA����������͂ƂĂ����Œ��ʂ̏�Ɍf���āA�Ђ�����Ȃ��ɒi�A�˂Ɂu���ɂ������ł����I���ɂ������ł����I�v�Ƌ���ł����B�ޏ��͂���ɒi�A�˂ɒ��ʂ̖��O���킹�āA���������������ɂȂ�悤�Ɋ�����B�܂��i�A�˂ɂ����������B�u�����̎��Ƃ̐��́s���t�ŁA���̖��́s�ʁt�Ƃ������O������A���̏��̎q���s�āt�ƌĂтȂ����B�v��������������i�쓇�F�q�j�̌������ƂȂ牽�ł������i�A�˂́A���̎��������Ă��������c�ɐU���Ă��Ȃ����Ă����B

�������āA����������͉������v���o�������̂悤�ɁA�����ɒi�A�˂��Ƃ�逯�ƂɎg���Ɍ���A���N�O�Ɏ����Ă����E�T�M�ƃE�T�M�����������Ă��������B

���e�̒i�A�˂�逯�Ƃɍs������ɁA�i��_�͕���������ɐq�˂��B

�u�ǂ����ăE�T�M��逯�Ƃɑ������́H�v

����������͐^�ʖڂɉ�����Č������B

�u���O���܂�����O�ɁA�����E�T�M��逯�Ƃɑ����āA�������Ŏ����Ă�������̂�B�Ȃ����ƌ����ƁA�N��肽�����D�w�̓E�T�M�����Ă͂����Ȃ��A�E�T�M�̓����ɐH�ׂĂ͂����Ȃ��B�����D�w���E�T�M�̓���H�ׂ�ƁA���܂�Ă���q�����E�T�M�̂悤�ɎO���ɂȂ�ƕ���������Ȃ́B�����玄�̓E�T�M��逯�Ƃɑ����đ���Ɏ����Ă�������̂�B���܂������Ȃ��͎q������A�^�u�[���C�ɂ��Ȃ��Ă��悭�Ȃ�������A�E�T�M���������Ă�������̂�B�E�T�M�̓��͌��𑝂₷�h�{�̂���H�������A�l�̂̌��t�̒��ɂ���L�Q�ȕ����������Ă���邩��A���e�ɗǂ����A�l�ɔ畆�𔒂��Ĕ����ׂ�������̂��锧�ɂ���̂�B�v

����������͒i��_�ɂ��������ƁA���傤�ǒ납��l�X�̘b�������������Ă����B���傤�Ǒ�Ƃ̃��N�����逯���M�̓�l���E�T�M������S���ő��̑O�ɗ��āA���e�̒i�A�˂����������ɐ��܂ꂽ����̔��e�̎q������āA��ɂ͖������Ă������Ă������A�Ȃ��ɂ��Ĉ�t�ɔ����Ăӂ��ӂ������q�E�T�M�������Ă����B���Ƃ��ƁA����������̓E�T�M��逯�Ƃɔ��N�a�����������������A逯�Ƃ̐l��������Ɉ�Ă��̂ŁA�q�E�T�M���R�Y�̂ł������B����������͂��ꂵ�����Ɍ������B

�u����͂��傤�ǂ����B�q�������ꃖ�����}����̂�҂��āA��Ƃł��������E�T�M�̓���H�ׂ܂��傤�B�v

���ʂ͎O�ɂȂ������ɁA�i��_�͕v�ɂ��ČR���H��ɍs���A���ʂ͎l���̑c���i�A�˂̉Ƃɗa����ꂽ�B���ʂ͏����������瑏���ŁA�l�X���爤���ꂽ�B���̎��V����ɏZ��ł���������������A�҂�����Ȃ����̂悤�ɒi�A�˂ɗc�����ʂ�ޏ��̂Ƃ���ɘA��Ă������A���ʂɑ��Ă�������Ƃ��Ắu�ӔC�v���ʂ����n�߂��B

���ʂ����҂ɔw�����A���������D�w�̒i��_�ɒ����������@�͒��ʂ̐g��Ɋm���Ɍ���Ă���悤�ł������B���ʂ͔������i������l�̒�Ɣ�ׁA���ʂ��Y��ȏ��̎q�������j����������łȂ��A�����肪�悭�����ŁA����������̒����̉��A���ˑ��|��g�ɂ��邱�Ƃ��ł����B���݁A���ʂ͗L���ȏ�����ƂƂȂ�������łȂ��A���w��ł����̑��w������B

�i��_�̋L���ł́A����������̍����ɂ͏��Ղ��������B�V����̉Ă̂�����̂��ƁA�V�C���ƂĂ������A����������͊����������̂ŁA�����̃V���c��E���ŁA�i��_�ɔޏ��̊���@�킹���Ƃ��Ɍ����̂ł���B�i��_�͕��������Ղ̌��������ł��邩��m��Ȃ������B�ޏ��͓S�C���Ƃ����̂�m��Ȃ������̂ŁA�S�C�őł��ꂽ���Ƃ̏����ǂ�Ȃł��邩�m��R���Ȃ������B�����ŁA�ޏ��͕��e�̒i�A�˂ɐq�˂����Ƃ�����B�i�A�˂͏������B�����Ă����Ɍ������B�u���Ԃ�S�C�����낤�I�v���̊O�ɂ��A����������͂����Βi��_�ɔw����@���������A�i��_�̊��o�ł͕���������ɂ͐Ғłɉ��ǂ�����悤�ł������B

��X���c�����Ă��鎑���ɂ��A�쓇�F�q�͊m���ɓS�C�������ߋ�������B�S�C�����������Ƃ��Ă͎O�̐�������B���̈�͗{���쓇�Q�����ޏ��ɂ����ΐ����𔗂������߁A�ޏ���㵒p�S�Ƌ\�Ԃɋ���Č��e���E��}�����Ƃ������B��Ԗڂ͗{���쓇�Q���������ɑ��đe�\�Ȋ����������߁A����̂���ɂ���]���Č��e���E��}�����Ƃ������B�O�Ԗڂ́u�����R�v�i�߂ł������Ƃ��A洮��Œ��C�Q�i��Ɋ��@�j�̕����Ɛ퓬�����ۂɁA�e�������Ƃ��̏��Ƃ������B

�S�C���̋�̓I�Ȍ����ɂ��Ă͊m�F���悤���Ȃ����A�s�X�g���̒e���m���ɔޏ��̍����ɓ���A�e�e���ޏ��̍����̌��b���Ɏc�������Ƃ͊m���ł���B���O���N�ɔޏ��͖k���̓��m��@�Ŏ�p�����A�ޏ��̌Z�̋������͎����p��̑��ŁA�ѓ��N���@�����쓇�F�q�̍������b����ɂ������e�e��E�o�����̂�ڌ����Ă���B

�쓇�F�q�����{�Ŋw�Z�ɒʂ��Ă����ۂɁA�{���̐쓇�Q���͔ޏ��̊�]�ɉ����āA���{���u�o�u�`���b�v���R�v�ɑ���R�������̒������C�̌R�n�����A�쓇�F�q�ɋR�n�œo�Z�����Ă����B�쓇�F�q�͂܂����B���́u�����R�i�߁v�ł��������A�s�R���ɂ������R�n����ɗp�����B����ŁA�쓇�F�q�͔n�ォ����x���n�ʂɗ��������Ƃ�����A���ꂪ�d�Ȃ��āA�O�����̐Ғʼn��������Ă����B

���O�ܔN����A�Ғł̒ɂݎ~�߂ׂ̈ɁA�쓇�F�q�̓A�w�����璊�o���������q�l���g�����K�ɐ��܂����B

���O���N�A�쓇�F�q���V�Âœ����O�ŐH�����o�c���Ă����ۂɁA�Ғł��ɂނ̂ŁA�V�È�@�Őg�̌��������āA��҂̏����f�f�ő����Ғʼn��Ɛf�f���ꂽ�B���Âׂ̈ɐ쓇�F�q�͓��{�֖߂�A�������m���@�ʼn@�����q�Ǒ����m����ɂ��f�f���A�O�����Ғʼn��̎��Â������A�������ʂ܂܂ɐ쓇�F�q��ḍa�����������̂��߂ɒ����֖߂�A�Ғʼn��̕a���͈₳�ꂽ�܂܂������̂ł���B

�i��_�̉�z�ł́A����������͉��x���ޏ��Ɏ����̏o�g�ɂ��āA�ƂĂ����������̉Ƃɐ��܂ꂽ�Ƒł������Ă����B�q���̍��̘b�Ƃ��āA����������͗c�����͂��P�l�̂悤�Ȑ��������Ă����ƌ�������Ƃ��������B

�i��_���o���Ă���͔̂ޏ����d���ɏA���O�̈��ܔ��N����A�\�l�̒i��_���V����֕���������ɉ�ɍs���ƁA�ǂ������킯���A���������ˑR�ɗ܂𗬂��Ă����B�i��_������������ǂ������̂ƕ����ƁA����������́u�Ƃ��������Ȃ����v�ƌ������B�i��_�͉��b�����Ɂu�Ƃ��������Ȃ����̂Ȃ�A���Ă݂�B�������������ɉ�����Ȃ�Ƃ������ė���݂����ɁB�v�ƌ������B����������͂��ߑ������āA�u���͂��Ȃ��݂����ɍK������Ȃ��́B����͂Ƃ����̐̂ɖS���Ȃ�A�e�ʂ��ǂ��ɍs���������炸�A�������������ǁA�����֍s�������킩��Ȃ��Ȃ��āA�A�������Ȃ��́B�v

��X���l����ɁA����͕���������i�쓇�F�q�j���ޏ��̎q���������z���āA�l�e���Ƃ̉Ƒ��Ɠ����̖��ł�����ًʂ��������Ȃ����̂ł��낤�B�i��_�����̓_�ɓ��ӂ��������B

�i��_�͏�����������傫���Ȃ�܂ŁA���������炢���Ȓm���������A����������̊w���ɂ͂ƂĂ��h�����Ă���B����Ƃ��ޏ���������������v�킸�J�߂āu���������A����Ȃɗǂ��m���Ă���Ȃ�A�����Ɗ����ɂȂ��l�ނˁI�v�ƌ����ƁA����������͎��U���āA�u����͖�����v�ƌ������B

�����ĕ���������͒i��_�̑O�ŁA�����̈ꐶ�ɂ��ĊT�����Č������B

�u���̈ꐶ�͈��̔ߑs�ȉ̂̂悤�Ȃ��̂�B���ǂȂ�ɂ��Ȃ�Ȃ�������B������^���ˁv

��X���v���ɁA���ꂪ����������i�쓇�F�q�j�̎��Ȃ̐l���ɑ��鑍���ł������B

��Z�Z��N�\����̌ߑO�A���{�̃e���r�����̏��҂��ē��{�������o���葱�������邽�߁A��X�͒i��_�e�q���������ɌĂB��X��������ׂ�����邤���ɕ���������i�쓇�F�q�j�ɂ��b���y�B

��X������������̒i��_�ɑ��銴����q�ׂ�ƁA�i��_�͈��܁Z�N��ɔޏ�����a���������ۂɁA����������x�ɂ킽��ꖜ���̎��Ô�𗧂đւ��Ă���Ă��Ƃ��ꐶ�Y��Ȃ��Əq�ׂ��B

��X���܂��A������������Ȃɂ����������Ă���̂Ȃ�A���̌�̐����ł��Ȃ��������������Ƃ͂Ȃ��̂��Ɛq�˂��B

���̉ߋ��ɐG�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��b��ɁA�i��_�͓����āA

�u����������͈��Z�Z�N���i�ׂ��S���Ȃ�A���f������Ɛ����̗Ƃ������܂����B�����畃�e�Ǝ����ޏ����������Ă����̂ł��B���������ɂ͓�l�̒킪����A��e�͎d���ɂ��Ă��炸�A���e�͗Վ��̎d���ʼnƌv���x���āA�����͂ƂĂ�����ł����B���͖����ɋ��������\�������������ɂ����Ă��܂������A�_���ł̏o��͏��Ȃ��A�ޏ��̈ꃖ���̐�����ɂ͏\���ł����B�����A������������Ȃɑ�R�̂������o���ċ~���Ă��ꂽ�̂ŁA������������͈̂��́s���Ԃ��t�������̂ł��B�v

����ł͕����������N�قǍ������ɍs���Ă����Ԃ͂ǂ����Ă����̂��H

�i��_�͓����āA

�u�ޏ����o������ۂɂ͎����D�Ԃ̃`�P�b�g���܂����B�������ɂ�����́A������͂��\���𑗂��Ă��܂����B����������́A�����ł͏Z�ނɂ��H�ׂ�ɂ������͗v��Ȃ��Ƃ����Ă��܂����B������v���Ȍ�A����������͍������ŏZ�ގ��Ԃ������Ȃ�A���N�l�A�܃����A�������ɂ͔��N�ɋy�т܂����B�v

����ɂ��A��X�͕���������i�쓇�F�q�j�͔ӔN�ɐ��ԂƊu�₵�A��������ώ��f�ŁA���ׂĒi�A�˂Ɩ��̒i��_�̉����ɗ����Ă����ƍl�����B

�������A���͓���͂��ꂪ�S�Ăł��Ȃ������悤�ł���B��Z�Z��N�O��������甪���A��X�ƒ��ʂƒi��_�����{�ɑ؍ݒ��ɁA�����͒��ʂɕ���������̔ӔN�̐��������f�ł������ƌ��ƁA���ʂ͈ȊO�ɂ��A����������͂��������������Ɠ������̂ł���B

�u���鎞�A�����ޏ��̍���s�^�^�~�t�̉��ɂ�������̎莆�������āA���̒��g�ɂ͂�����������������Ă��܂����B�v

����Ȃ�A����������͂���������̂ɁA�i�A�˂Ɩ��̒i��_�͂ǂ����Ė���������͂��Ă����̂��낤���B����͈��́u����v�̕\���ƌ���ׂ����낤�B�i��_�Ɍ��킹��A����͈��́u���Ԃ��v�������̂��B

��X�͒������ɂ��Ēi��_�Ɏ��̂悤�ɐq�˂����Ƃ�����B

�u���Ȃ��͕���������ɂ���Ȃɒ����t���Y���A����������͂قƂ�ǖ����̂悤�Ɏ��������Ă����̂ɁA�ǂ����Ĕޏ��̏������M�Ղ��c���Ă��Ȃ��i���ʂɏ������ʼn�̋��Ɂu�W���O�v�̎O�����B���悤�ɏ����Ă���̂������j�̂ł����v�B

�i��_�̏،��ɂ��A����������̉Ƃɂ������傫�Ȋ��̏�ɂ͂������F�̍ʓ��̉Δ�������i���݂͎c���Ă��Ȃ��j�A���������I���ƁA����������͂����}�b�`���������āA���������̂��Δ��ŏĂ��̂Ă�̂��A�����K���̂悤�ɂȂ��Ă����B

�i��_������ɏ،�����ɂ́A����������͕M�Ղ��c���Ȃ�����łȂ��A�ʐ^���c�����Ƃ��Ȃ������B����N�̒��H�߂ɕ��e�̒i�A�˂�����������Ɣނƒi��_�̎O�l�Ŏʐ^����낤�Ƃ�������A�Ƒ��̏W���ʐ^����낤�Ƃ��������������B�i��_���ǂ�Ȃɕ���������Ɏʐ^�قɍs�����Ɗ��߂Ă��A�ʐ^���c�����Ƃɕ���������͗��������������̂́A�����c�_�̗]�n�Ȃ����ۂ��āA��Ɏʐ^�قɂ͍s�����Ƃ��Ȃ������B

�i��_�͂����ƁA����������̂��������ԓx�������ł��Ȃ������B�i��_�����������쓇�F�q���ƒm�炳��Ă���A���ɂȂ��Ă悤�₭�����ł����̂ł���B����������͒��N�ɂ킽�艽�̕M�Ղ��̂������A�ʐ^����낤�Ƃ��Ȃ������A�B��̗��R�́A���q�ی�̂��߂ɐ쓇�F�q�����̍��Ղ��c���Ȃ��悤�ɂ��Ă����̂ł������B

��X���i��_�悵�āA���Ȃ��̕�e�ł��鏯�j���͕���������̂��Ƃ�m���Ă������ǂ����Ǝ��₵�����A�i��_�͍m�肵�āu�m���Ă��܂����v�Ɠ������B�i��_�͐������āA

�u�����������t�V����ŎO�\�N�������Ă����ԁA���̕��e�͖��N�ĂɂȂ�ƕ��ς��Ė����O��قǐV����̕���������̉Ƃɍs���A�������������ɖ��N�ĂɂȂ�ƐV����ɘA��čs������������ɕt���Y�킹�A��ɒ��ʂ����܂�Ă���́A���ʂ����̑���ɕ���������ɕt���Y���悤�ɂȂ�܂����B�������͐e�q�O��ł��̂悤�Ȓ������Ԃɂ킽�����������ƕt�������Ă����̂ŁA���̕�e�̏��j���ɉB�����Ƃ��Ă��A�B���Ȃ������ł��傤�B���e�͍ŏ��͕�e�ɕ���������͉����e�ʂ̈�l�ŁA�e�ʂ����b����l�����Ȃ����A�N���Ƃ����̂Ő��b���K�v�Ȃ̂��ƌ����Ă��܂����B��e�͓����������������͕��e���O�ň͂��Ă���s���l�t�ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă����̂ŁA���̂��Ƃŕ��e�Ƃ悭���܂����Ă��܂����B�����V����ŕ���������ƈꏏ�ɉ߂������Ƃɂ��S�̒��ł͕s���������悤�ł��B����������͂Ȃ�ƌ����Ă����Љ�琶���Ă����l�Ԃ������̂ŁA�Ȃ�����̂́s�O�]�l���t�Ƃ����āA�v�̂Ȃ����Ƃɋt�炤���Ƃ��o�����A���e�ɂȂ����ׂ�����܂���ł����B����������ł�������A��e�͎��ɕ��e�ƕ���������̊W���Ď������ڂ��ʂ������A�܂�������e�ɕ����悤�Ƃ��܂����B�v

���e���i��_�ƕ���������̉Ƃɍs�����ɂ͂����A��e���ޏ��ɕ��e�ƕ��������ꏏ�ɉ������Ă��邩���ӂ���悤�Ɍ������������B�i��_�͕�e�̌��������C�ɓ���Ȃ������̂ŁA�����B���Č������Ƃ��Ȃ������B���̂��߁A��e���i��_�̌����畷�����̂́A�ޏ����{���ɒm�肽�����Ƃł͂Ȃ������B���Ԃ������Ȃ��āA��e���Ƃ��Ƃ����e�̊Ď�����߂Ă��܂����B����������̉Ƃɂ��ƁA����������͒i��_�ɂƂĂ��悭���Ă���͂������A�������ƂĂ������������B����������͔ޏ��ɓ��{��������悤�Ƃ��āA�悭�������Ȃ��Ƃ����u�r���^�v�����ł���̂ł������B��e�͒i��_��������������{����K���Ă���̂�m��ƁA�ǂ��ɂ��~�߂����悤�Ƃ��āA���e�͓��{�ꂪ�o����������ɘJ�����珊����ɂȂ����Ɨ�������ē��{����K���Ƃ낭�Ȃ��Ƃ��Ȃ�����~�߂�悤�Ɋ��߂��B���̂��Ƃ͒i��_����݂ɂ��ċꂵ�߁A�����ޏ��͂�������܂�@���̂ł������B

�i��_�̋L���ł́A����������͊��ɐ������ĎO�\�N�قǂɂȂ邪�A���������ޏ��Ɏc������ۂ͂ƂĂ��[���B����������͒��V�N�̏����ŁA��r�I�₹�Ă���A�畆�͂ƂĂ������A�傫�ȖڂŁA�b�����t�ɂ͖k���a�肪����A�l�ɐ_��I�Ȋ��o��^�����B�ޏ��͎��܃^�o�R���z�������A����������قǕp�ɂł��Ȃ������B�ޏ��͕�����M���A�K�������������Ő������ĕ�����q��ł����B�ޏ��͐V����̉Ƃ̒��ŁA���ʂ̏��ł͎����ł��т�����ĐH�ׂĂ����B�ޏ����Y��D���œ����������A�����̒��͂悭�������ڂ���Ă���A���J���̃^���X������A�^���X�̏�ɂ͒u���v�Ƌ��^�̃��W�I�Ɖԕr���u���Ă������B���������ޒ��q�ɂ͊W�����Ă����B�����̒��ɂ͔��l�����̑�e�[�u���A�I���h���̏�ɂ͐H���p�̊����������B�āA�������A���Ȃǂ̐����p�i�݂͂ȕ��e�̒i�A�˂�����I�ɑ����Ă����B����������̐H���ɂ͓��ʂȏK�����������B���������ł��т�t���A���̐l�ɂ͐���t�������Ȃ������B���т�H�ׂ���ɂ͎����Ō����A���̌�ɂ��q���Ĕ��������q�̉��ɒu���A���ʂ̐l�̂悤�ɔ������q�̏�ɒu���Ȃ������B�V����ł͕���������͂����ς肵������Ȃǂ��悭�H�ׁA���ɑ�Ƃ�逯�Ƃ̕����̑O��ɐA���Ă���������A�l�M�A���イ��A�s�[�}���Ȃǂ̖���D�݁A����������͂��т̂Ƃ��ɐV�N�Ȃ��̂�I��Ő��ŐH�ׂĂ����B����������̂��̏K���͓��{�l��������D��ŐH�ׂ�K���Ɏ��Ă���B

�i��_�̋L���ł́A����������͓��{�ꂪ�b���邾���łȂ��A���������ɂ͓��{�̏��̂��̂��A����������͂���ɊG��`�����Ƃ��ł��A�i��_�͔ޏ����R����Ɣ��l����悭�̂��������Ƃ�����B���ݕ��������c�������̓��{���������C�ɂ����i���{���q�����}�j�́A�ޏ��͕�����������̎�ŕ`���Ă���Ƃ���������i���̉�͌��ݒ��ʂ��ۗL�j�B�i��_�����܂��L�����Ă���̂́A�s���v�t�ȑO�ɁA����������͂��Ă��̉�Ɠ��e�̎�������s���f�t�ɑ����Ă������Ƃł���B�s���f�t���_��ɘV��̖ʓ|�����ɍs�����ۂɁA�ޏ��͎��炠�̉���s���f�t�̃J�o���̒��ɓ���Ă����B�����Ďc���ꂽ���̉�͒��ʂ����܂��O�ɕ��������`�������̂ŁA�c�����ʂɑ���L�O�̕i�ƍl������B

�i��_�ƕ���������́A�i�A�˂̊W������A�e������ʂ����������A�u������������B�Ȃ��Ȃ����������͒i��_�̑O�ł͂ƂĂ��������A�ޏ����������w�ԍۂł��A�s���_�q�t�ɉ�����������ꍇ�ł��A�����ł��C�ɓ���Ȃ���Ύ�������đł����B����Ƃ��s���_�q�t���I���h���̏�ŐQ�]��ł���ƁA����������͂����Α��ŃI���h������n��ɏR�藎�Ƃ����B���������ޏ���łƂ��ɂ́A���ɂ́s���f�t���c�������̎w���_�Ŕޏ��̎�̏�₨�K��ł����B�ޏ���łƂ��ɂ͕���������͂����Γ��{��Ŕޏ���l��Ȃ���A���̎w���_�Œ@���̂ł������B���̂��߁A�i��_�͊���ʂŏ�ɕ���������Ƃ͋����������A�܂��ޏ�������āA�S�̒��ʼn��������Ă��b�������炸�A����������̐��i�ƏK�������Ă͕s���Ɏv�����Ƃ��������B���̂����͂킩��Ȃ����A�i��_�͍��Ɏ���܂ŁA����������̐g��ɉ������ʂȂ��̂�������̂ł������B��������������̖ڂ�����ƁA�Ȃɂ��ޏ��̖ڂ̔w��ɕʂ̖ڂ�����悤�Ȋ��������āA�Ȃɂ����낵���k����������̂��������B���ɖ�ɂ͓���̉��ł��A�s���_�q�t�͕���������𐳎����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����ŁA�i��_���c�����͊���I�ɕs����ŁA����������͂ƂĂ��{��₷���A��F���ς��ƁA�����s���_�q�t�ɑ��Ă��������̂ł������B

���N�ɂ킽��A�i��_�͂����ƕ���������̐S�������ł����A�Ȃ�����ޏ��������l���Ă���̂��킩��Ȃ������B����������̂��̂悤�ȐS���͓�ɖ����Ă���A���i�͕ω����₷���A��������e���r�ŕ�������V�C�\��̂悤�ɕs����ł������B

�ȑO�͕��������@���������A�{�肪���܂�Ȃ��ƁA�����S���̕��{���Ԃ��܂��āA�����̒��̂��̂��݂ȋC�ɓ���Ȃ��Ȃ�A�茳�ɂ�����̂��Ȃ�ł��Ă����̂ŁA�����������Ƃ��d�Ȃ�ƒ�ɂ���j���g���܂ł����ޏ��̊�F���f�����B���鎞�Y�{�Ǝ��{���a�����Ă���ƁA���������{��������Ȃ������ė����̂ŁA�{�͂������Ɛ��_�̋��ɂ����肱��ŁA�ڂ���ĐQ�Ă���ӂ�����Ă����B

�i��_�͗c�S�ɂ��A����������ɋ��������Ă����B����������͂��������̈ӎv���s���_�q�t�ɋ������āA�s���_�q�t�Ɏ����̎v���Ƃ���ɍs������悤�v�������B�s���_�q�t�͂Ȃ�ׂ��ޏ��������悤�Ɠw�͂������A�������ĕ���������̋C�ɉ���Ȃ��̂ł������B����������͂悭�s���_�q�t��n���ƌ����A���鎞�́s���_�q�t�ɋY��ɂ����������B

�u�������̎o�͂ǂ�����Ď����m���Ă�H�n�������Ď��̂�B�v

�O���I�̘Z�Z�N�㏉���ɂ͕���������̐��i�͂����炩�ǂ��Ȃ����B���f������ł܂��s���f�t������A����������͍Ăѕ����̂��̂ɔ������肷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A�����C���������Ƃ����A���荞��Œ��ق���悤�ɂȂ����B

����������̓��S�ɂ͂��������B���ꂽ��ɂ�����悤�ŁA���̎��������ɂ��ޏ��̐_�o���h�����A��ɂ��̋�ɂ��̂ċ���@���T���Ă����悤�ł������B

���ܔ��N�A�i�A�˂��J�������Ɍ����āA�Ƃɐ����̎������₦���̂ŁA���ア���܂��\�܍ɂ������Ȃ��q���̏��_�q�i�i��_�j���A�w�Z��������߂Ďd���ɎQ�����i����i�̎����ŁA�d���͒T���₷�������j�A���ɎႭ���ĉƑ���{���ӔC��S�����Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�������āA�ޏ��͐V����ŕ���������ɕt���Y�����Ԃ͏��Ȃ��Ȃ������A�ޏ��ƕ���������̊W�͒��f�����킯�ł͂Ȃ������B���̎�������i��_�́A�V����̕���������ƋP�쌧�������J�����̕��e�i�A�˂̊Ԃ̘A�������ʂ����悤�ɂȂ����B

���Z�l�N�A�i��_�ƒ��ʂ̕��e�\�����̌R�l���A�������������B���Z���N�����ɁA�i�A�˂͒i��_���D�P�����Ƃ̒m�点���������]�������œ~���z������������ɒm�点��ƁA����������i�쓇�F�q�j�͂ƂĂ����������B�ޏ��͂����ɗ\���ς��āA���߂ɉ�������������܂������������t�֖߂��Ă����B�V����̉ƂɋA��ƁA�ޏ��͂����ɒi�A�˂������Ēi��_�̏Z�މƂɌ}�������A�ޏ��̔������ً��Ɋւ���{���g���āA�ޏ��̗����ł���D�w�̕ی��ƈ琬�Ɋւ���m����i��_�ɋ����A�i��_�����N�Ōܑ̖����ȑ����Y�ނ悤���v������B

����������̎w���͂���ł������Ȃ���Ȃ�Ȃ��i��_�́A�V����̕���������̉Ƃɍs������́A���S�ɕ���������̎w�}�ɏ]���Ă��Y�ɔ������B

�������N����ƒi��_�ƕ���������͂��ꂼ��܂���o��t�̖I���������݁A���R�[�h�̉��y��y�Ȃ��Ȃ���A�̂��o�����B�����͂��H�I���ƁA�i��_�ƕ���������͈ꏏ�ɒ�̗ΐF��Ɖԉ��̊Ԃ��U�����A����������͎w�ł��낢��ȐF�̉Ԃ𖺂Ɍ����āu�Ԃ��R���āA�Ԃ̐F���o���Ȃ����B������̖��̒��ʼnԂ��݂���A����͋g����B�v�Əq�ׂ��B

�U���̂Ƃ��ɔ���ƁA�ޏ�������l�͖؉A�̉��̌�e�̏�ɍ���x�e���āA���鎞�ɂ͒�̒��ɂ���j���g���┵�ɉa��������B

�납�畔���ɖ߂�ƁA����������͊�����̖{��I��Ŗ��Ɍ������B�����̒��̕ǂɂ́A���{�����̃J�����_�[���|���Ă���A����������͖��ɖ������̏\�̓��{�{�쏗�������āA�i��_�ɂ��̉�̔����̗l�q���悭�L������悤�ɂ����������B

�u��������đ�����A���܂�Ă���q���͌��������łȂ��A���̎q�Ȃ�A��̒��̔����Ɠ����悤�ɔ������Y��Ȏq�ɂȂ�̂�B�v

����������̏\�̓��{�����̃J�����_�[�́A�ꖇ�ꖇ���a���𒅂����{�{�쏗���ł������B�i��_�͕���������̌�����������āA�����ꖇ�ꖇ�߂����ăJ�����_�[�̔����߂��B���̌�ɖʓ|�������Ȃ����̂ŁA����������͕����̕ǂɓ���āA�\�̔����̃J�����_�[���ꖇ�ꖇ���ׂĊ|�����B�������Ēi��_�͂��������ꖇ���߂��炭�Ă��\�̔��������ڗđR�ɂł���l�ɂȂ����B

�i��_���o�Y����O�ɁA����������͍]�h��R�����ς̓��m��A��Ă��āA�܂��Ȃ����܂�鏗�̎q�����Ă�������B

���Z���N�\���A�����̒��ʂ����܂��ƁA����������͂ƂĂ����Œ��ʂ̏�Ɍf���āA�Ђ�����Ȃ��ɒi�A�˂Ɂu���ɂ������ł����I���ɂ������ł����I�v�Ƌ���ł����B�ޏ��͂���ɒi�A�˂ɒ��ʂ̖��O���킹�āA���������������ɂȂ�悤�Ɋ�����B�܂��i�A�˂ɂ����������B�u�����̎��Ƃ̐��́s���t�ŁA���̖��́s�ʁt�Ƃ������O������A���̏��̎q���s�āt�ƌĂтȂ����B�v��������������i�쓇�F�q�j�̌������ƂȂ牽�ł������i�A�˂́A���̎��������Ă��������c�ɐU���Ă��Ȃ����Ă����B

�������āA����������͉������v���o�������̂悤�ɁA�����ɒi�A�˂��Ƃ�逯�ƂɎg���Ɍ���A���N�O�Ɏ����Ă����E�T�M�ƃE�T�M�����������Ă��������B

���e�̒i�A�˂�逯�Ƃɍs������ɁA�i��_�͕���������ɐq�˂��B

�u�ǂ����ăE�T�M��逯�Ƃɑ������́H�v

����������͐^�ʖڂɉ�����Č������B

�u���O���܂�����O�ɁA�����E�T�M��逯�Ƃɑ����āA�������Ŏ����Ă�������̂�B�Ȃ����ƌ����ƁA�N��肽�����D�w�̓E�T�M�����Ă͂����Ȃ��A�E�T�M�̓����ɐH�ׂĂ͂����Ȃ��B�����D�w���E�T�M�̓���H�ׂ�ƁA���܂�Ă���q�����E�T�M�̂悤�ɎO���ɂȂ�ƕ���������Ȃ́B�����玄�̓E�T�M��逯�Ƃɑ����đ���Ɏ����Ă�������̂�B���܂������Ȃ��͎q������A�^�u�[���C�ɂ��Ȃ��Ă��悭�Ȃ�������A�E�T�M���������Ă�������̂�B�E�T�M�̓��͌��𑝂₷�h�{�̂���H�������A�l�̂̌��t�̒��ɂ���L�Q�ȕ����������Ă���邩��A���e�ɗǂ����A�l�ɔ畆�𔒂��Ĕ����ׂ�������̂��锧�ɂ���̂�B�v

����������͒i��_�ɂ��������ƁA���傤�ǒ납��l�X�̘b�������������Ă����B���傤�Ǒ�Ƃ̃��N�����逯���M�̓�l���E�T�M������S���ő��̑O�ɗ��āA���e�̒i�A�˂����������ɐ��܂ꂽ����̔��e�̎q������āA��ɂ͖������Ă������Ă������A�Ȃ��ɂ��Ĉ�t�ɔ����Ăӂ��ӂ������q�E�T�M�������Ă����B���Ƃ��ƁA����������̓E�T�M��逯�Ƃɔ��N�a�����������������A逯�Ƃ̐l��������Ɉ�Ă��̂ŁA�q�E�T�M���R�Y�̂ł������B����������͂��ꂵ�����Ɍ������B

�u����͂��傤�ǂ����B�q�������ꃖ�����}����̂�҂��āA��Ƃł��������E�T�M�̓���H�ׂ܂��傤�B�v

���ʂ͎O�ɂȂ������ɁA�i��_�͕v�ɂ��ČR���H��ɍs���A���ʂ͎l���̑c���i�A�˂̉Ƃɗa����ꂽ�B���ʂ͏����������瑏���ŁA�l�X���爤���ꂽ�B���̎��V����ɏZ��ł���������������A�҂�����Ȃ����̂悤�ɒi�A�˂ɗc�����ʂ�ޏ��̂Ƃ���ɘA��Ă������A���ʂɑ��Ă�������Ƃ��Ắu�ӔC�v���ʂ����n�߂��B

���ʂ����҂ɔw�����A���������D�w�̒i��_�ɒ����������@�͒��ʂ̐g��Ɋm���Ɍ���Ă���悤�ł������B���ʂ͔������i������l�̒�Ɣ�ׁA���ʂ��Y��ȏ��̎q�������j����������łȂ��A�����肪�悭�����ŁA����������̒����̉��A���ˑ��|��g�ɂ��邱�Ƃ��ł����B���݁A���ʂ͗L���ȏ�����ƂƂȂ�������łȂ��A���w��ł����̑��w������B

�i��_�̋L���ł́A����������̍����ɂ͏��Ղ��������B�V����̉Ă̂�����̂��ƁA�V�C���ƂĂ������A����������͊����������̂ŁA�����̃V���c��E���ŁA�i��_�ɔޏ��̊���@�킹���Ƃ��Ɍ����̂ł���B�i��_�͕��������Ղ̌��������ł��邩��m��Ȃ������B�ޏ��͓S�C���Ƃ����̂�m��Ȃ������̂ŁA�S�C�őł��ꂽ���Ƃ̏����ǂ�Ȃł��邩�m��R���Ȃ������B�����ŁA�ޏ��͕��e�̒i�A�˂ɐq�˂����Ƃ�����B�i�A�˂͏������B�����Ă����Ɍ������B�u���Ԃ�S�C�����낤�I�v���̊O�ɂ��A����������͂����Βi��_�ɔw����@���������A�i��_�̊��o�ł͕���������ɂ͐Ғłɉ��ǂ�����悤�ł������B

��X���c�����Ă��鎑���ɂ��A�쓇�F�q�͊m���ɓS�C�������ߋ�������B�S�C�����������Ƃ��Ă͎O�̐�������B���̈�͗{���쓇�Q�����ޏ��ɂ����ΐ����𔗂������߁A�ޏ���㵒p�S�Ƌ\�Ԃɋ���Č��e���E��}�����Ƃ������B��Ԗڂ͗{���쓇�Q���������ɑ��đe�\�Ȋ����������߁A����̂���ɂ���]���Č��e���E��}�����Ƃ������B�O�Ԗڂ́u�����R�v�i�߂ł������Ƃ��A洮��Œ��C�Q�i��Ɋ��@�j�̕����Ɛ퓬�����ۂɁA�e�������Ƃ��̏��Ƃ������B

�S�C���̋�̓I�Ȍ����ɂ��Ă͊m�F���悤���Ȃ����A�s�X�g���̒e���m���ɔޏ��̍����ɓ���A�e�e���ޏ��̍����̌��b���Ɏc�������Ƃ͊m���ł���B���O���N�ɔޏ��͖k���̓��m��@�Ŏ�p�����A�ޏ��̌Z�̋������͎����p��̑��ŁA�ѓ��N���@�����쓇�F�q�̍������b����ɂ������e�e��E�o�����̂�ڌ����Ă���B

�쓇�F�q�����{�Ŋw�Z�ɒʂ��Ă����ۂɁA�{���̐쓇�Q���͔ޏ��̊�]�ɉ����āA���{���u�o�u�`���b�v���R�v�ɑ���R�������̒������C�̌R�n�����A�쓇�F�q�ɋR�n�œo�Z�����Ă����B�쓇�F�q�͂܂����B���́u�����R�i�߁v�ł��������A�s�R���ɂ������R�n����ɗp�����B����ŁA�쓇�F�q�͔n�ォ����x���n�ʂɗ��������Ƃ�����A���ꂪ�d�Ȃ��āA�O�����̐Ғʼn��������Ă����B

���O�ܔN����A�Ғł̒ɂݎ~�߂ׂ̈ɁA�쓇�F�q�̓A�w�����璊�o���������q�l���g�����K�ɐ��܂����B

���O���N�A�쓇�F�q���V�Âœ����O�ŐH�����o�c���Ă����ۂɁA�Ғł��ɂނ̂ŁA�V�È�@�Őg�̌��������āA��҂̏����f�f�ő����Ғʼn��Ɛf�f���ꂽ�B���Âׂ̈ɐ쓇�F�q�͓��{�֖߂�A�������m���@�ʼn@�����q�Ǒ����m����ɂ��f�f���A�O�����Ғʼn��̎��Â������A�������ʂ܂܂ɐ쓇�F�q��ḍa�����������̂��߂ɒ����֖߂�A�Ғʼn��̕a���͈₳�ꂽ�܂܂������̂ł���B

�i��_�̉�z�ł́A����������͉��x���ޏ��Ɏ����̏o�g�ɂ��āA�ƂĂ����������̉Ƃɐ��܂ꂽ�Ƒł������Ă����B�q���̍��̘b�Ƃ��āA����������͗c�����͂��P�l�̂悤�Ȑ��������Ă����ƌ�������Ƃ��������B

�i��_���o���Ă���͔̂ޏ����d���ɏA���O�̈��ܔ��N����A�\�l�̒i��_���V����֕���������ɉ�ɍs���ƁA�ǂ������킯���A���������ˑR�ɗ܂𗬂��Ă����B�i��_������������ǂ������̂ƕ����ƁA����������́u�Ƃ��������Ȃ����v�ƌ������B�i��_�͉��b�����Ɂu�Ƃ��������Ȃ����̂Ȃ�A���Ă݂�B�������������ɉ�����Ȃ�Ƃ������ė���݂����ɁB�v�ƌ������B����������͂��ߑ������āA�u���͂��Ȃ��݂����ɍK������Ȃ��́B����͂Ƃ����̐̂ɖS���Ȃ�A�e�ʂ��ǂ��ɍs���������炸�A�������������ǁA�����֍s�������킩��Ȃ��Ȃ��āA�A�������Ȃ��́B�v

��X���l����ɁA����͕���������i�쓇�F�q�j���ޏ��̎q���������z���āA�l�e���Ƃ̉Ƒ��Ɠ����̖��ł�����ًʂ��������Ȃ����̂ł��낤�B�i��_�����̓_�ɓ��ӂ��������B

�i��_�͏�����������傫���Ȃ�܂ŁA���������炢���Ȓm���������A����������̊w���ɂ͂ƂĂ��h�����Ă���B����Ƃ��ޏ���������������v�킸�J�߂āu���������A����Ȃɗǂ��m���Ă���Ȃ�A�����Ɗ����ɂȂ��l�ނˁI�v�ƌ����ƁA����������͎��U���āA�u����͖�����v�ƌ������B

�����ĕ���������͒i��_�̑O�ŁA�����̈ꐶ�ɂ��ĊT�����Č������B

�u���̈ꐶ�͈��̔ߑs�ȉ̂̂悤�Ȃ��̂�B���ǂȂ�ɂ��Ȃ�Ȃ�������B������^���ˁv

��X���v���ɁA���ꂪ����������i�쓇�F�q�j�̎��Ȃ̐l���ɑ��鑍���ł������B

��Z�Z��N�\����̌ߑO�A���{�̃e���r�����̏��҂��ē��{�������o���葱�������邽�߁A��X�͒i��_�e�q���������ɌĂB��X��������ׂ�����邤���ɕ���������i�쓇�F�q�j�ɂ��b���y�B

��X������������̒i��_�ɑ��銴����q�ׂ�ƁA�i��_�͈��܁Z�N��ɔޏ�����a���������ۂɁA����������x�ɂ킽��ꖜ���̎��Ô�𗧂đւ��Ă���Ă��Ƃ��ꐶ�Y��Ȃ��Əq�ׂ��B

��X���܂��A������������Ȃɂ����������Ă���̂Ȃ�A���̌�̐����ł��Ȃ��������������Ƃ͂Ȃ��̂��Ɛq�˂��B

���̉ߋ��ɐG�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��b��ɁA�i��_�͓����āA

�u����������͈��Z�Z�N���i�ׂ��S���Ȃ�A���f������Ɛ����̗Ƃ������܂����B�����畃�e�Ǝ����ޏ����������Ă����̂ł��B���������ɂ͓�l�̒킪����A��e�͎d���ɂ��Ă��炸�A���e�͗Վ��̎d���ʼnƌv���x���āA�����͂ƂĂ�����ł����B���͖����ɋ��������\�������������ɂ����Ă��܂������A�_���ł̏o��͏��Ȃ��A�ޏ��̈ꃖ���̐�����ɂ͏\���ł����B�����A������������Ȃɑ�R�̂������o���ċ~���Ă��ꂽ�̂ŁA������������͈̂��́s���Ԃ��t�������̂ł��B�v

����ł͕����������N�قǍ������ɍs���Ă����Ԃ͂ǂ����Ă����̂��H

�i��_�͓����āA

�u�ޏ����o������ۂɂ͎����D�Ԃ̃`�P�b�g���܂����B�������ɂ�����́A������͂��\���𑗂��Ă��܂����B����������́A�����ł͏Z�ނɂ��H�ׂ�ɂ������͗v��Ȃ��Ƃ����Ă��܂����B������v���Ȍ�A����������͍������ŏZ�ގ��Ԃ������Ȃ�A���N�l�A�܃����A�������ɂ͔��N�ɋy�т܂����B�v

����ɂ��A��X�͕���������i�쓇�F�q�j�͔ӔN�ɐ��ԂƊu�₵�A��������ώ��f�ŁA���ׂĒi�A�˂Ɩ��̒i��_�̉����ɗ����Ă����ƍl�����B

�������A���͓���͂��ꂪ�S�Ăł��Ȃ������悤�ł���B��Z�Z��N�O��������甪���A��X�ƒ��ʂƒi��_�����{�ɑ؍ݒ��ɁA�����͒��ʂɕ���������̔ӔN�̐��������f�ł������ƌ��ƁA���ʂ͈ȊO�ɂ��A����������͂��������������Ɠ������̂ł���B

�u���鎞�A�����ޏ��̍���s�^�^�~�t�̉��ɂ�������̎莆�������āA���̒��g�ɂ͂�����������������Ă��܂����B�v

����Ȃ�A����������͂���������̂ɁA�i�A�˂Ɩ��̒i��_�͂ǂ����Ė���������͂��Ă����̂��낤���B����͈��́u����v�̕\���ƌ���ׂ����낤�B�i��_�Ɍ��킹��A����͈��́u���Ԃ��v�������̂��B

| ���i:1,944�~ |

�^�O�F�쓇�F�q�͐����Ă���

2016�N03��22��

�쓇�F�q�͐����Ă����i22�j�c���ǎ��̒i��_

https://fanblogs.jp/kawasimayoshiko/���̓]��

�i��_�͒��ʂ̕�e�ŁA���l�l�N�̐��܂�Ő\�N�A�i�A�˂̗B��̖��ł���B�ޏ��̏o���ɂ��Ă͂��ē�ł������B���㎵�N�ɔޏ��̕�e�̏��j����������ɁA���e�i�A�˂��悤�₭�i��_��O�ɂ������������B

�u�_�q�A���O�̏o�������A�����͖{���̂��Ƃ��������B���O�͊m���ɓ��{�l�̎c���ǎ����B�ȑO�͂��O�̕�e�i���j���j��������������̂��~�߂Ă����̂��B���O���{���̐e��T���o���āA���O���������Ƃ����ꂽ���炾�B�����O�̕�e�͖S���Ȃ�������A���������������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B�v

�������āA�i��_�̐S�ɐ��\�N���킾���܂��Ă����^�₪���ɐ��ꂽ�̂ł���B���ꂩ��A�i�A�˂͓��{��Œi��_�̂��߂Ɉꖇ�̓��{�c���ǎ��ؖ��������c�����B

�ؖ����̑�ӂ͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B�i�A�˂̓������̈�l���A�ނɌ����{�ꋳ�t�̎l�l�̎q���i�O����j�j�̂����̈�l���Y�Ԏq��{�q�Ƃ���悤�������B���l�ܔN�ɓ��{�����~������A���t��ƘZ�l�͋A���̏��������Ă������A���t�̍Ȃ͔��g�s���̐Q������̕a�ɜ��A�c�����𐢘b����]�T���Ȃ������B�������͋��t�̌o�����Љ�A���t��Ƃ̓��{�̘A���Z�����c�����B�ؐl�̏��j�ł��ؖ����ɃT�C���Ɖ���������B�i�A�˂����̏�Ɉ�ӂ��������B

�����N�Z���Z���A�i�A�˂͒i��_�̓��{�l�̔����ɓ�����O�c��q�v�Ɉ�ʂ̎莆�������A���{�l�̗F�l���䎁�ɑ������B�莆�̒��ɂ́A���ݒ��������̐���͔�r�I�ǍD�ŁA���������Ԃ̗F�D�����͂ƂĂ��֗��ł���B�������Ȃ�����V�i�c�z�j�ɗ���@�����A��s��܂Ŏ����}�ɍs���Ə�����Ă������B

�i��_�͕��e�̒i�A�˂��畷�����ꂽ�̂́A�i��_������߂������ɒi�Ƃɗ��āA�i�A�˂͔ޏ��ׂ̈ɒi�Չ_�Ɩ��Â����B���ݎv���Ԃ��Ă݂�ƁA�i��_�ɂ͎v��������Ƃ��낪�������B

�u���e�����ɗՉ_�Ɩ��Â����̂́A�����{�q�̖�����������ŁA�e����������ė��ĔF�m���ĘA�ꋎ�邩������Ȃ��Ƃ����̂ŁA�Վ��̖��ƌ����Ӗ��������̂ł��傤�B�v

�i��_�̗c���ł���_�q�Ƃ����̂���͂�i�Չ_�Ƃ������̖��O�ɗR�����Ă���B���̌�ɒi�A�˂͔ނ̎q���̖��O�ɉƌn�}�ɏ]���Ă��ׂāu���v�Ƃ����������Ă����̂ŁA�i�Չ_�ɂ��i��_�Ƃ������O��^�����B�i�A�˂����l��N�ɒ��j�i���]��݂�����A���̌�ɐ��܂ꂽ��l�̎q���͚�܂��Ă��܂��A�c���Չ_��{�q�Ɍ}������A�ޏ��ɂ͂����Ɩ�������悤�ɂƂ������O���u���h�v�ł��������A�������̌゠�܂�g�����Ƃ��Ȃ������B�s���v�t���ɒi�Չ_�Ƃ������O���Ăђi���_�Ɖ����������炾���A���̖��͉_�𗽂��قǂ̎u�����ĂƂ����Ӗ��ł������B

�i��_������������ƐڐG���J�n�����̂́A���悻���l��N�̐V���������O��ŁA���̂���ޏ��͌܁A�Z�ł��łɕ��S�����Ă����B�ޏ��͕��e�̒i�A�˂��ޏ���A��āA�l������D�ԂŒ��t�֍s���A����ɔn�Ԃɏ���ĐV����̕��������Z��ł���n���ɍs�����B����������Ƃ����Ăі��͕��e���ޏ��ɋ��������̂ŁA���鎞�͎l�\�Ή߂��̂��̏������s���}�}�t�ƌĂ��邱�Ƃ��������B�������A���łɕ����������ł����i��_���猾���A�V����̂��̒��N�����͔ޏ��ɂƂ��Ă�����l�̕�e���Ӗ������B���ꂩ��ƌ������́A�قƂ�ǖ��N�ĂɂȂ�ƁA�i�A�˂͔ޏ���V����̕���������̉ƂɘA��čs�����B�������e�̒i�A�˂͖������Z�܂��ɁA���������l���Ɏd���ɖ߂�A�ޏ������������̂����ɂ����Ă����̂ł������B

�쓇�F�q�̐V����ł̍Ό��́A�i�A�˂Ȃǐ��b����l�Ԃ������Ƃ͂����A�����͂�͂�ǓƂŎ₵�����̂ł������B���̎q�̏��_�q������I�ɕt���Y���悤�ɂȂ��Ă���A�쓇�F�q�̐S�͌v��m��Ȃ��Ԃ߂��ł��낤�B�O���̐l�̖ڂ���́A���_�q�͕���������̖��ŁA�쓇�F�q���炷��A���_�q�͒i�A�˂������ɂ��ꂽ�{���ł������B����ɏ��_�q�͓��{�l�̎c���ǎ��ŁA����炢���āA���̗Վ��̕�q�͓��a������ދ����ɂ������̂ł���B

�i��_�͗c�N����ɑ����ē���a�������āA�قƂ�ǖ��������Ƃ���ł������B���̓��̕a�C�̊��Ԃɂ́A���e�i�A�˂��͂�s�����A�J�����Ƃ킸�A�����ɂ��܂��A�ޏ��̕a���������߂ɐs�͂������A������������i��_���a�C�̊��Ԃɕ�e�̐ӔC���ʂ������B�i��_�͍��ł��v���N�����ƁA�����̂��܂茾�t�ɕ\���Ȃ��قǂł���B

����ڂ͈��O�N�̏t�A�i��_����̔N�ɐ��vጂɜ��A�`���a�ł������̂œ��@�ł��Ȃ������B�����ޏ��̕�e�̏��j���͒�̒i��������ŁA�ޏ��𐢘b���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���e�̒i�A�˂͔ޏ���V����̕���������̉Ƃɗa���A����ɓ�l�̘V�N�̕w�l���ق��Č��Ŕޏ����Ō삳�����B���vጂőS�g���y���Ȃ�A�i��_���y���̂ł����Q�Ԃ�������āA����ł����ނ������B����������͔ޏ�����̏�̐����������~���āA���̊�̏オ�������炯�ɂȂ�̂����ꂽ�B�����ŁA�V�w�l�ƊŌ삵�āA�i��_���ނ���I���h���̏�ɔ�����A����^�I���ŕ��ŁA�ޏ����y���Ă������Ȃ��悤�ɂ����B���̌�A�������o�I���ƒi��_�̕a�C���D�]���A��ɂ������͎c��Ȃ��������A����͕���������̈ꐶ�����̉��̂������ł������B

����ڂ͈��܌ܔN�̏t�߂̏���̔ӂɁA�i��_�͗V��Œx���Ȃ��ĉƂɋA�����B����ڂ̐����̒�����ˑR�ɍ��M���o�āA������@�ŔM���܂��̒��˂��������A����ڂɂȂ��Ă��M��������Ȃ������B���e�̒i�A�˂͎l���S�H�ǎ��q��̐E�H�������̂ŁA�ޏ����l���S�H��@�ɓ��@�����Ď��Â����B���悻�ꃖ�����@�������A���w�����̌��ʔ������Ɉُ킪����A�������������A�Տ��f�f�ł͗e�����A�����ۂɂ��s���a�Ɛf�f���ꂽ�B���̎��厡��͔ޏ��ɒ��t�S�H���S��@�Ŏ��Â���悤���߂��B���̎��ɁA�i��_���a�C�ɂȂ����Ƃ�������m��������������i�쓇�F�q�j�����ʂɟ��]�̍���������l���ɖ߂�A���e�̒i�A�˂Ƌ��ɒi��_�t�S�H���S��@�ɑ������B���������t�S�H���S��@�ł��i��_�̕a��͈�i��ނł������B���̂悤�ȏ�ŁA���e�̒i�A�˂͔ޏ����c�z�S�H����@�ƗɔJ�����×{�@�ɘA��čs���A�����ňꃖ���]��×{���āA����ɂ��łɑ�A�̊C�l�×{�@�ɍs���A�c���i��_�̂��߂ɗ×{�ƋC���炵���������̂ł���B�Ō�ɂ͂�͂�V�È�@���璆���̍ł����Ђ����@�ł���k�����a��@�Ɉڂ�A�O�������̓��@���Âɂ��A�i��_�͂悤�₭�a���ɑł������A���N�����邱�Ƃ��ł����B�i��_�̑���ڂ̑�a�ł́A�O�㍇�킹�Ĕ��N�]��̎��Ԃ������Ď��Â��A���e�i�A�˂̑S�Ă̐S���𒍂����݁A�܂��Ƃɂ��������~���g���ʂ��������A����������i�쓇�F�q�j���ޏ��̗{���Ƃ��Ă̐ӔC���ʂ����A�悤�₭���̒i��_�̋M�d�Ȑ������~�����Ƃ��ł����B�����ɓ��ɋ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�i��_�����̂��т̑�a�̊��ԁA����������͓V�Â̈�@�ɔޏ����������ɗ��āA�ޏ��̎��Ô�Ƃ��đ��z�̂������c���Ă������Ƃ������Ƃł���B

����������ƈꏏ�ɐ����������X�̒��ŁA����������i�쓇�F�q�j�͏��_�q�ɑ���e�Ƃ��Ă̐ӔC��s�����A�ޏ��ɓ��{��A���́A���x�A�ᎍ�Ȃǂ��������B�i��_�͗]������D���ł͂Ȃ������̂ŁA����������ɏ��Ȃ��炸����ꂽ�B�B��i��_���w�Ɗ����Ă���̂́A�ޏ��̎����ƂĂ��Y��Ȃ��ƂŁA���������������i�쓇�F�q�j�̔ޏ��ւ̌���������Ɛ藣�����Ƃ��ł��Ȃ��B

���l���N�N���ɁA�쓇�F�q�́s�V���t�E���i�ׁE�i�A�˂̌쑗�Ǝ�z�̉��A���t�s�x�O�̐V������ĉƑ��ɗ��āA�����ɂ킽��B������Z����I�������B���̎��̔N�i���l��N�j�A�܍̏��_�q�i�i��_�̗c���j�͕��e�̒i�A�˂̎�z�ŁA���N�ĂɂȂ�ƐV����ɍs������������i�쓇�F�q�j�Ƌ��ɐ������n�߁A���̌�\�N�]��̒����ԁA���_�q�����ܔ��N�Ɏd���ɎQ������悤�ɂȂ�܂ő������B

���_�q�͗c���Ƃ����炨���肪�D���ŁA�j�̎q�̂悤�ɂ悭�������i�ł������B�V�������������̉ƂŁA�ޏ��͕���������̋�������{��⎍�̂�G��Ȃǂ̎�ނ̊w�Ƃ��w�ڂ��Ƃ����A���̎q�̂悤�Ȑj�d����Ǝ�����������Ȃ������B�����ߏ��̎q�������ƌˊO�ŗV�Ԃ̂��D���ŕ���������̈ӂɉ���Ȃ������B

�쓇�F�q�͎��g�̉B��Z�ވ��S���l�����āA���_�q�̂��]�k��ς��邽�߂ɁA���_�q�����邱�Ƃ����Ȃ��炸�������B���i�͕���������̂��ŁA���_�q�͕��������������̂�����āA�ł���Ȃ��悤�ɉƂ̒��ł����Ƃ��āA�����Ċ댯��`�����Ƃ͂Ȃ������B����������ɂ͒��Q�̏K��������A���_�q���������ɊO�֏o�ċߏ��̎q���ƗV�Ԃ̂�h�����߂ɁA���������͂��H�ׂ���́A�Ƃ̖�̍�����āA���_�q���Ă�ňꏏ�ɒ��Q�����Ă����B����A���_�q�͒����Ԃɂ킽��u��ցv����Ă����Ԃɑς����Ȃ��Ȃ�A�ޏ��͌����������蓐��Ŗ���J���悤�Ǝv�������B

�������������̍������ƁA���_�q�͂�������������������ǂ��ɒu�����������Ă����B�����ώ@������A���_�q�͕�����������J���錮���A�������d�I�̈����o���ɒu���Ă��邱�ƂɋC�Â����B�����ǂ��ɂ��邩��m��ƁA���_�q�͕���������̒��Q�̏K���𐄂��ʂ�A������̏�ɔ������B�ޏ��͕����������Q���邱������v����āA�������茮�������o��������o���A�Ƃ̖���J���ċߏ��̎q�������ƗV�тɍs�����B�������Ԃ��o�ƁA���_�q�́s���}�}�t���ƂĂ��|�������̂ŁA�������������ڊo�߂Ĕޏ������𓐂�ŗV��ł���閧�ɋC�Â��āA��������̂ł͂Ȃ����ƋC�ɂȂ��ċ���Ă����B�����ŁA���_�q�͕��������ڊo�߂Ȃ������ɁA���߂ɕ����ɋA���āA����������̂��ɐQ�āA�Q�Ă���ӂ�����Ă����B

�������A������d�˂Ă��邤���ɔn�r���������̂ŁA������̌ߌ�ɁA�ߏ��̎q���ƗV��ł��Ď��Ԃ�Y��A���_�q���V�є��ĕ����ɖ߂��Ă݂�ƁA���傤�Ǖ����������d�̒I�̈����o�������Ă���ɋC�Â��āA���_�q�͋��ꂨ�̂̂��ĕ���������ɂ����ƂЂǂ�������Ǝv�����B�������Ԉ���Ă��邱�Ƃ�m���Ă����̂ŁA���_�q�͊ϔO���Ď�𐂂�ĕ����ƒn�ʂ̊Ԃɗ����A����������̊�𐳎��ł����A���𐂂�āA�s���}�}�t�Ɏ�����̂��o�債���B

���̎��A�s���}�}�t�͌�����ς��ē{��A�傫�Ȗڂŏ��_�q�����߂�ƁA�������킸�Ɂs���f�t�̎����ė����w���_�������Ă��āA���_�q�̉E��̎�̂Ђ�������ς�ƁA�r�V�o�V�ƒ@���n�߁A���_�q�̉E�̎�̂Ђ炪�������B���̎����ʓ{���Ă�������������͓{��̂��܂�܂𗬂����B���ꂾ���ł͏I��炸�A����������͏��_�q�ɔ��Ƃ��Ď�`���������A���_�q�ɒ�ɂ���j���g���̐H�������A�E�T�M��H�ׂ����A����@���A������Еt�������A�d�����I���Ə��_�q�Ɋ_����O�ɂ��Ĕ��Ȃ̂��ߗ������A�ӌ�т̎��ԂɂȂ�܂ŁA���͏I���Ȃ������B

���̂��т̕���������̏��_�q�ւ̋��P�́A���_�q���c�N�̋L���̒��ōł��[���Ȃ��̂̈�ł���B������A���_�q�͐S�����ς��āA������������c�ɐU��܂ŁA��ɔޏ��̈ӎv�ɔ�����悤�Ȃ��Ƃ͍Ăт��Ȃ������B

����������͔����ɂ��n�鏬�_�q�ւ̔����I����ƁA�ӌ�т̌�ɁA���_�q�����ɌĂԂƁA���_�q�̎������E�̎���C��Ȃ���A���_�q��@���悤�ɏq�ׂ��B

�u�_�q�I�����ǂ����Ă��Ȃ���ł������킩��H�ǂ����Ă���ȂɂЂǂ��ł������I�v

���_�q�͓����Ă������B

�u����B���������͎����ߏ��̎q���ƗV�Ȃ��悤�ɂł���B�v

����������͂܂��q�˂��B

�u���Ⴀ�A�ǂ����ĊO�֗V�тɍs���Ă͂��߂ƌ������킩��H�v

���_�q�͓������B

�u�킩��Ȃ��I�v

���̎��A����������͂��ߑ������A���̌�A���_�q�Ɍ�����������悤�Ɍ������B

�u�������牓���Ȃ����̒r�ł͂ˁA�����������ɓ�l���M��Ď��̂�B���̂����̈�l�͋�ɂȂ�������̒j�̎q�̗��������łˁA�������̒r�̑��ŃJ�G���������Ă��āA��������r�Ɋ��藎���Ă����ꂸ�ɓM�ꎀ�̂�B��Ƃ�逯�Ƃ̐l�������ɂ͂ˁA���������̕���͞����s�̐l�ŁA�����͂��ꂳ�V����̂��o����{�q�ɂ�����Ĉ�ĂĂ�����ԉ��̑��q�ŁA���̏�ɂ͎l�l�̂��o���������ǁA�j�̎q�͂��Ȃ����������l����ė����̂�B���̊ԁA�����͕���ƈꏏ�ɞ������炢�Ƃ��̂��Z����̌������ɗ��āA���������łŁA��l��������������Ő���オ���Ă����Ƃ��ɁA�����͉��l���̎q���ƐȂ𗣂�āA�r�̑��ŃJ�G����߂܂��Ă����́B�����ɗ������M�ꎀ�Ƃ��������m�点���`�����āA���߂ł����������̏ꂪ��u�ŖŒ��ꒃ�ɂȂ����̂�B�����͂ƂĂ������q�ŕ������̂悢�q����������A�݂�Ȃ������Ƃ�߂��́B�����̔��ƕ���͞����ɖ߂�����A�������q���̂��Ƃ��Y���ꂸ�A���e�͔߂����̂��܂�C�������A��e�͐��Ԃ��������āA���������݂�ȐV����̂��o����ɗa���āA�����ۂ߂ďo�Ƃ��Ĕ�u��ɂȂ����̂�B�v

���_�q�͘b�ɕ��������Ă������A�^��Ɏv���Đq�˂��B

�u���}�}�B��u����ĉ��H�v

����������͏��_�q�ɑ����Č������B

�u���̐l���o�Ƃ���Ɠ�ŁA���h���Č����Ɣ�u���B�j�̐l���o�Ƃ���Ƙa���ŁA���h���Č����Ɣ�u�m��B���Ȃ������ꂩ��͏o�Ƃ����l�ɂ�������A���h���Ĕ�u�m�Ƃ���u��ƌĂȂ�����߂�B�킩�����B���̏o�Ƃ����l�ړ�ƌĂ�ł͂��߂�B�����ĂԂ̂͏o�Ƃ������̐l�ɖ���Ȃ��Ƃ�B�v

����������͂܂��������ď��_�q��@���Č������B

�u���Ȃ����O�ɏo���ċߏ��̎q���ƗV���Ȃ��̂́A���Ȃ����r�ɍs���ăJ�G���������Ȃ����S�z�����������B�������̒��ɗ����ēM��Ȃ��Ă��A�������̉������ŗV��A���Ȃ��̎���mᝁi�i��_�͗c�����Ɏ���mᝂ������Ă����j���悭�Ȃ炸�ɂ����ƂЂǂ��Ȃ�ł���B�v

����������͍Ăї�������ďq�ׂ��B

�u���Ȃ��̂悤�Ȏq���͂������A���̑��ɂ́A���ԋ��ꂳ��Ƃ����l�\�̔_���������̂����ǁA���N�̉Ăɒr�̑��Ő��l�̔_���Ɠy�n���k���Ă����Ƃ��ɁA�^�o�R���z�������Ȃ��āA�r�̑��ɍs���ă^�o�R���o���Ĉꕞ���ɍs�����́B�����D���炯�ʼn���Ă����̂ŁA�r�̐��ő�����Ƃ��āA�r�̕��ɑ����̂�����A�v���������������ׂ��Ēr�ɂ͂܂��Ă��܂����́B�y�n���k���Ă����ق��̔_�������܂Ōo���Ă��߂��Ă��Ȃ��̂ł��������Ǝv�������ǁA�����͂����d���������ɑӂ��Ă��邩��A�ǂ����ɍs���đӂ��Ă���ɈႢ�Ȃ��A�Ȃ�ł��Ȃ����낤�Ƙb���Ă����́B�������Ă݂�Ȃ��k����I����ĉƂɋA��r���ɒr�̑���ʂ�ƁA���ԋ��ꂳ��̎��̂��r�̏�ɕ����Ă��āA�݂�Ȃт����肵�Ď����Ă�������r�̎���ɕ���o���āA�����ɔh�o���ɒr�Ől������ł���Ɠ`���Ɍ������̂�B�����̒r�ł͂������N�ʼn��l���M�ꎀ��ł��āA�����M�肪����̂�������Ȃ���B�����Ɖ͓����o�Ă��Č������Ƃ��Ȃ��q�����������荞�ނ̂�B���_�q�A���Ȃ��͉͓��ɕ߂܂�����̂��|���Ȃ��́H�v

����������͂����|���点��悤�ɘb�������̂ŁA���_�q�͂悭�L�����Ă���A���̂��ߓ�x�Ƌߏ��̎q���ƗV�тɊO�֏o�Ȃ��Ȃ����B

���̓�̗Ⴉ���X�����Ď���̂́A�쓇�F�q���V����ʼnB��Z�ވ��S�ׂ̈ɁA�˂ɐT�d�ɍs�����Ă����Ƃ������Ƃł���B�ޏ������������_�q�ɊO�֏o�ėV�Ȃ��悤�ɂ��Ă����̂́A���_�q������o���Α��̐l�����̊O���痈���q���ɋC�Â��āA����ɑ�l��A�z�����āA���������O�E����̒��ڂ𗁂т邱�Ƃ����ꂽ����ł��낤�B���̑��ɂ��A����������ɂ����_�q���V����łȂɂ��������N��������A�����͒r�ɓM��ł�������A���n�̐l�͕K���x�@�ɕ��邾�낤���A�h�o�������̂��Ƃ�����A�Ƃɕ��������ĊO�o���Ȃ�����������̐^�����\�I�����댯���������B�������čl����ƁA�쓇�F�q��������ی삷�邽�߂ɐV����Ƃ����l�̂��܂�m��Ȃ���翂ȓc�ɒ��ɒ����ɂ킽��B��Z��ł����̂́A��͂�ޏ����n���̂����A���炩���ߔ����������Ȋ댯��\�����Ă��������邽�߂ł������낤�B

�i��_�̏Љ�ł��A����������͂����M�S�ɕ����Ɍ������A�C�s���Ă��������łȂ��A���Ƃ̖��M��^�u�[�Ȃǂ��������āA���������N����Ɗ|�����āA�g�������Ă����̂��A���̖��M�Ƃ͂�����͂�ޏ��̐T�d���̈�ʂf���Ă���A�����ɗ]���𑗂邽�߂̋���̍�ł������Ƃ��v����̂ł���B

�i��_�͒��ʂ̕�e�ŁA���l�l�N�̐��܂�Ő\�N�A�i�A�˂̗B��̖��ł���B�ޏ��̏o���ɂ��Ă͂��ē�ł������B���㎵�N�ɔޏ��̕�e�̏��j����������ɁA���e�i�A�˂��悤�₭�i��_��O�ɂ������������B

�u�_�q�A���O�̏o�������A�����͖{���̂��Ƃ��������B���O�͊m���ɓ��{�l�̎c���ǎ����B�ȑO�͂��O�̕�e�i���j���j��������������̂��~�߂Ă����̂��B���O���{���̐e��T���o���āA���O���������Ƃ����ꂽ���炾�B�����O�̕�e�͖S���Ȃ�������A���������������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B�v

�������āA�i��_�̐S�ɐ��\�N���킾���܂��Ă����^�₪���ɐ��ꂽ�̂ł���B���ꂩ��A�i�A�˂͓��{��Œi��_�̂��߂Ɉꖇ�̓��{�c���ǎ��ؖ��������c�����B

�ؖ����̑�ӂ͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B�i�A�˂̓������̈�l���A�ނɌ����{�ꋳ�t�̎l�l�̎q���i�O����j�j�̂����̈�l���Y�Ԏq��{�q�Ƃ���悤�������B���l�ܔN�ɓ��{�����~������A���t��ƘZ�l�͋A���̏��������Ă������A���t�̍Ȃ͔��g�s���̐Q������̕a�ɜ��A�c�����𐢘b����]�T���Ȃ������B�������͋��t�̌o�����Љ�A���t��Ƃ̓��{�̘A���Z�����c�����B�ؐl�̏��j�ł��ؖ����ɃT�C���Ɖ���������B�i�A�˂����̏�Ɉ�ӂ��������B

�����N�Z���Z���A�i�A�˂͒i��_�̓��{�l�̔����ɓ�����O�c��q�v�Ɉ�ʂ̎莆�������A���{�l�̗F�l���䎁�ɑ������B�莆�̒��ɂ́A���ݒ��������̐���͔�r�I�ǍD�ŁA���������Ԃ̗F�D�����͂ƂĂ��֗��ł���B�������Ȃ�����V�i�c�z�j�ɗ���@�����A��s��܂Ŏ����}�ɍs���Ə�����Ă������B

�i��_�͕��e�̒i�A�˂��畷�����ꂽ�̂́A�i��_������߂������ɒi�Ƃɗ��āA�i�A�˂͔ޏ��ׂ̈ɒi�Չ_�Ɩ��Â����B���ݎv���Ԃ��Ă݂�ƁA�i��_�ɂ͎v��������Ƃ��낪�������B

�u���e�����ɗՉ_�Ɩ��Â����̂́A�����{�q�̖�����������ŁA�e����������ė��ĔF�m���ĘA�ꋎ�邩������Ȃ��Ƃ����̂ŁA�Վ��̖��ƌ����Ӗ��������̂ł��傤�B�v

�i��_�̗c���ł���_�q�Ƃ����̂���͂�i�Չ_�Ƃ������̖��O�ɗR�����Ă���B���̌�ɒi�A�˂͔ނ̎q���̖��O�ɉƌn�}�ɏ]���Ă��ׂāu���v�Ƃ����������Ă����̂ŁA�i�Չ_�ɂ��i��_�Ƃ������O��^�����B�i�A�˂����l��N�ɒ��j�i���]��݂�����A���̌�ɐ��܂ꂽ��l�̎q���͚�܂��Ă��܂��A�c���Չ_��{�q�Ɍ}������A�ޏ��ɂ͂����Ɩ�������悤�ɂƂ������O���u���h�v�ł��������A�������̌゠�܂�g�����Ƃ��Ȃ������B�s���v�t���ɒi�Չ_�Ƃ������O���Ăђi���_�Ɖ����������炾���A���̖��͉_�𗽂��قǂ̎u�����ĂƂ����Ӗ��ł������B

�i��_������������ƐڐG���J�n�����̂́A���悻���l��N�̐V���������O��ŁA���̂���ޏ��͌܁A�Z�ł��łɕ��S�����Ă����B�ޏ��͕��e�̒i�A�˂��ޏ���A��āA�l������D�ԂŒ��t�֍s���A����ɔn�Ԃɏ���ĐV����̕��������Z��ł���n���ɍs�����B����������Ƃ����Ăі��͕��e���ޏ��ɋ��������̂ŁA���鎞�͎l�\�Ή߂��̂��̏������s���}�}�t�ƌĂ��邱�Ƃ��������B�������A���łɕ����������ł����i��_���猾���A�V����̂��̒��N�����͔ޏ��ɂƂ��Ă�����l�̕�e���Ӗ������B���ꂩ��ƌ������́A�قƂ�ǖ��N�ĂɂȂ�ƁA�i�A�˂͔ޏ���V����̕���������̉ƂɘA��čs�����B�������e�̒i�A�˂͖������Z�܂��ɁA���������l���Ɏd���ɖ߂�A�ޏ������������̂����ɂ����Ă����̂ł������B

�쓇�F�q�̐V����ł̍Ό��́A�i�A�˂Ȃǐ��b����l�Ԃ������Ƃ͂����A�����͂�͂�ǓƂŎ₵�����̂ł������B���̎q�̏��_�q������I�ɕt���Y���悤�ɂȂ��Ă���A�쓇�F�q�̐S�͌v��m��Ȃ��Ԃ߂��ł��낤�B�O���̐l�̖ڂ���́A���_�q�͕���������̖��ŁA�쓇�F�q���炷��A���_�q�͒i�A�˂������ɂ��ꂽ�{���ł������B����ɏ��_�q�͓��{�l�̎c���ǎ��ŁA����炢���āA���̗Վ��̕�q�͓��a������ދ����ɂ������̂ł���B

�i��_�͗c�N����ɑ����ē���a�������āA�قƂ�ǖ��������Ƃ���ł������B���̓��̕a�C�̊��Ԃɂ́A���e�i�A�˂��͂�s�����A�J�����Ƃ킸�A�����ɂ��܂��A�ޏ��̕a���������߂ɐs�͂������A������������i��_���a�C�̊��Ԃɕ�e�̐ӔC���ʂ������B�i��_�͍��ł��v���N�����ƁA�����̂��܂茾�t�ɕ\���Ȃ��قǂł���B

����ڂ͈��O�N�̏t�A�i��_����̔N�ɐ��vጂɜ��A�`���a�ł������̂œ��@�ł��Ȃ������B�����ޏ��̕�e�̏��j���͒�̒i��������ŁA�ޏ��𐢘b���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���e�̒i�A�˂͔ޏ���V����̕���������̉Ƃɗa���A����ɓ�l�̘V�N�̕w�l���ق��Č��Ŕޏ����Ō삳�����B���vጂőS�g���y���Ȃ�A�i��_���y���̂ł����Q�Ԃ�������āA����ł����ނ������B����������͔ޏ�����̏�̐����������~���āA���̊�̏オ�������炯�ɂȂ�̂����ꂽ�B�����ŁA�V�w�l�ƊŌ삵�āA�i��_���ނ���I���h���̏�ɔ�����A����^�I���ŕ��ŁA�ޏ����y���Ă������Ȃ��悤�ɂ����B���̌�A�������o�I���ƒi��_�̕a�C���D�]���A��ɂ������͎c��Ȃ��������A����͕���������̈ꐶ�����̉��̂������ł������B