新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2018年04月23日

秀作!「パンズ・ラビリンス」パンと巨木の正体・ハッピーエンド解釈

モアナ女王の帰還とスペイン内戦

|

ポスターのビジュアルに騙されて、ひっくり返る人が続出したというダークファンタジー『パンズ・ラビリンス』。

きびしい境遇の中で懸命に生きる少女・オフェリアが、迷宮の番人に課せられた3つの試練をこなしていくという古典的なストーリーなのですが、鬼才と評されるデル・トロ監督の作品とあって

登場するクリーチャー(生きもの)たちがいちいちグロい。

しかも、舞台設定が1930年代に終結したスペイン内戦のあともゲリラ戦がつづく森の中という結構きつめな展開。暴力シーンも多いPG12指定(小学生以下は助言・指導が必要)なので、これからご覧になる方は少し警戒してください。

『だから少女は幻想の国で、永遠の幸せを探した』というキャッチコピーは、観る人の視点によっていろいろな解釈ができます。

メタファー(比喩)や示唆に富んだこの映画は、繰り返し観るとそのつど新たな発見があり、素晴らしいのです。

スペイン内戦の経緯は調べればすぐに分かるので、今回は少し分かりにくいと思うアイテム「パーン」と「古木」の正体について、ネタがばれない程度に共有したいと思います。

パンの正体

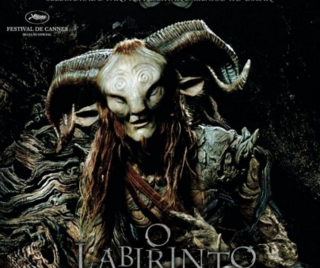

日本のパッケージは主人公の少女オフェリアを中心に美しくまとまっていますが、他国では作品のテイストが率直に表現されているようです。

こちらは、ヤギのようなビジュアルが恐い『迷宮の番人・パン』というキャラクターがメイン。

タイトルにもなっているほど重要なポジションにあるクリーチャーです。

|

劇中でも、オフェリアとの会話の間でそれらしい遣り取りがあります。

パーンは「ナルニア物語」にも登場する気さくで陽気な守護神。

語源は「汎(すべて)」や「Bread(パン:命の糧)」「Paon(ギリシャ語の牧夫)」で、パーンが笛を吹くと家畜や人々は幸せな気分に満たされたそうです。

一方で、昼寝を邪魔されるとひどく怒って、家畜や人に強い恐怖心を与えることから「パニック」の語源になったという説もあります。

おおらかな自然神を神経質な悪魔に変えたのは『キリスト教』です(やっぱりか)。

旧約聖書ではヒツジもヤギも同じ偶蹄類として神への生贄に使われていますが、新約の時代になるとヒツジがキリストの象徴で、ヤギ(パーン)はサタンの象徴ということになっています。

パーンは一神教の伝道に都合が悪かっただけでなく、牧夫とかパンとか、御子イエス・キリストのイメージと被りすぎていたんですね。

『パンズ・ラビリンス』では、この気味悪い妖怪が王国から遣わされた聖なる守護神なのか、それとも人を騙して恐怖に陥れる悪魔なのかを最後まで明らかにしていません。

古木の正体

|

パンのほかに、もうひとつ。

不気味な姿をした巨木も『パンズ・ラビリンス』を象徴する特徴的なモチーフです。

劇中で「イチジクの木」と呼ばれていることや幹の形状から、おそらく東南アジアの熱帯雨林に自生するイチジクの仲間ではないかと推測しました。

熱帯雨林のイチジクは、そこに棲むすべての生きものの命を支える植物です。

私たちが知るイチジクは、外から目につかない小さな花を付けることから「無花果」とも表記されるものが一般的ですが、『クワ科 イチジク属』全体では約700もの種類があるそうです。

その中には幹から直接うつくしい花を咲かせ、実を結ぶものもあります。

ここからネタバレ

「パラレルワールド」

最初に思ったのは「現実か幻想か」という二元論ではなくて、どちらも現実という「パラレルワールド(並行宇宙論)」。

でもそれでは「ラビリンス」を含む少女の日常が大佐の日常とダブってしまう。

人それぞれの「幻想」のほかに、共通する「ひとつの現実」が存在するということ?

少女が巨大な昆虫に向かって「あなたは妖精?」と訊く印象的なシーン。

おそらくほとんどの人が、「なんで?」と無言の逆質問をした場面だ。

うつくしい妖精と醜い昆虫の違いを認識できないほど“夢見がちな少女”の描写は、現実と幻想の隔たりを強調するためのミスリード。

洞察の粗さが少女の幼さを暗示しているようにも感じられた。

原罪

大佐の妄想と、「おとぎの国の女王」に憧れる少女の妄想の間には、それほど大きな差はないように見える。

むしろ「父と息子の絆」に淡い幻想を抱くファシストの方が、地底王国での権力掌握に邁進する少女よりも純粋だと感じる。

メルセデスがヴィダルに切り付けたときはスカッとしたが、最後のささやかな願いが聞き届けられなかったことに絶望を感じたのはそんな思いからだろう。

遠い父(神)への歪んだ愛情と、無邪気に見えてもやがて罪へと育つ人間の果てしない欲。

キーワードが『原罪』なら、『戦争(レジスタンス)』とも結びつく。

血の贖い

人間が理想の王国を飛び出して『本当の自分を忘れてしまう』というストーリーは、太古のむかしから語り継がれている超古典的なグノーシス思想。人間のDNAに書き込まれた古い古い情報。

玉座奪還を狙ってラビリンスに通い続けた少女は、最後にその野望を諦める。

本来の「血による贖い」は罪のない者(キリスト)にしか実現できないが、ここでは嬰児である少女の弟が象徴している。

私欲を捨て、弟のために自らの命を犠牲にした少女は、その時点で罪から解放された無垢なる存在。

その血がラビリンスにしたたり落ちて、地底王国の扉が開いた。

少女はパンに騙されているのではと心配していたが、パンに騙されてラビリンスに迷い込んだのは自分自身だったのかもしれない。

改めて、パンの正体

パンは仮の名前で、この精霊の本名は発音できない。

『まずはじめに言葉ありき』

発音できない(言葉にできない)のは耳(五感)で感知できないためで、感知できないものは認識できない。

つまり、パンは人間の理解を超えたところにある神のような存在。

最後のシーンでは『執事』として登場する。

キリスト教では天の父と人間をつなぐキリストの象徴だ。

初登場のときは白内障の老人みたいだったのに、その瞳には若々しい輝きが見られる。

物語前半のパンの目は、「権力への愛」という罪に汚れた少女の瞳の曇りを反映していたのか。

人間から忘れ去られ、長い間葬られていた『感性』が息を吹き返したということか。

『パンズ・ラビリンス』ラストシーンの意味

『パンズ・ラビリンス』のラストは、イチジクの枯れ木に花が咲くシーン。

聖書の中では人に時を告げ、森にあってはたくさんの生き物を養う博愛の精神の象徴がイチジクだ。

その古木に花が付くのは『いまが再生のとき』という意味だろうか。

救いの見出せない現実から心を解放するものを「妄想」と呼ぶか「真理」と呼ぶか。

この映画の解釈は、宗教観や生死観で大きく変わる。

少女が最後に遺したものとは何だろう。

自分で答えを見つけ出した者だけが発音できる『何か』には違いない。

|

『パンズ・ラビリンス(2007年)』★★★★★

EL LABERINTO DEL FAUNO/PAN'S LABYRINTH

制作国:メキシコ・スペイン・アメリカ

監督:ギレルモ・デル・トロ

脚本:ギレルモ・デル・トロ

主演:イバナ・バケーロ

音楽:ハビエル・ナバレテ

上映時間:119分

配給:CKエンタテインメント