新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2019年02月11日

連載小説「平行線の先に」 1章

『平行線の先に』

登場人物

赤城真央(39)ブティック店員

黒田紗羅(43)真央の同僚

黒田宇宙(10)紗羅の娘

マダム・マリア(53)社長

真っ白い世界。私はパラレルで斜面を下降する。突然ゴゴゴと音がして雪崩が起きる。私は雪の波にのまれる。息が苦しい。また同じ夢をみた。昼間だというのに。

十一月下旬。高級ブティック『マダム・マリア』はクリスマスの飾り付けで忙しかった。真央は今日からここでアルバイトをすることになった。社長のマリアとは昔からの知り合いというか真央はこの店の常連客だった。三年ほどご無沙汰だったが。

マリアから先輩の紗羅を紹介された。紗羅はここにきて半年ほど。以前もアパレルの仕事をしていたらしい。年齢的には真央の一個か二個上という風に見えた。とにかく感じの悪い人。という印象。

小さな店なので店員は一人で十分である。紗羅が入れない日に真央がヘルプで入るような話だった。ここでの仕事に慣れるまでの一カ月間、何日か真央と紗羅の二人で店番をする。その後はそれぞれ一人でやるという約束をした。

真央はお金が欲しいわけでも特別洋服に興味があるわけでもなかった。欲しいのは社会とのつながり。真央は主婦なので一日夫以外の誰とも話さない日がよくあった。これでは精神衛生上よろしくない。誰かと話がしたい。ちょっと世の中を見てみたい。それだけだった。奥様の暇つぶしと言われてしまえばそれまでだが。

マリアとはひょんなことから再会した。お互い西麻布に住んでいるのでそれまで会わなかったのが不思議なくらい。真央が花屋で買い物をしていた時にマリアから声をかけられた。

「どうしていたの?シンパイしたわ」

「ちょっと体調を崩してしまって」

近くの喫茶店で二時間も話し込んでしまった。真央の愚痴というか悩みというか世間話を聞いたマリアがそれならうちで働かない?と誘ったのだ。初めはちょっと戸惑った真央だったが数十分後には承諾していた。働くのなんて十何年ぶり。大丈夫かしら。

「マオ、サラはやさしいでしょう?イロイロおしえてもらってね」

紗羅はこの店の灰色のスーツを着ていた。恐らく八万円くらいのものだろう。似たようなタイプを真央も何着か持っている。今日は飾り付けで脚立に上ったりするからキュロットタイプにしたらしい。黒いタイツの脚がやけに細い。優しいですって?どこが。下品な話し方。それに貧相。

真央は紗羅に言われたことだけやっていた。小さなサンタの人形をテーブルの上に置いたり、玩具のキャンドルの電池を交換したり。細かい仕事をやっていた。今日は定休日の水曜だからお店はやっていない。真央は四年前に買ったというか夫に買ってもらった青色のワンピースを着ていた。

ちょっと型が古いけどとても気に入っているものだった。胸にはダイヤモンドのブローチをしている。左手の薬指にはダイヤの指輪をしていた。

雑巾を絞ったり、毛糸のセーターを畳んだりする時、ダイヤがひっかかるので仕事の時は指輪を外そうかなと考えながら作業していた。

「オチャにしましょう」

午後二時。この店の休憩時間。午前十時に開店し、午後二時から三時はクローズド。三時から夜七時まで営業している。ブティックのすぐ近くにある喫茶店『ぱられる』に三人で入った。マリアがサンドイッチと紅茶のセットを三人分注文した。

「マオのダンナサン、ゆうめいなサッカ」

マリアが余計なことを言った。

「えっ、そうなの?」

紗羅は興味ないけど驚いたフリをしたように見えた。

「いえいえ、ぜんぜん。やめてよマリア。あ、ごめんなさい、社長。でしたね、今は」

本当にやめて欲しい夫の話は。

「カタイコトいわない、マリアでいいわよ」

紗羅は無表情である。

「サラさんのことは、『紗羅さん』とお名前でお呼びしてよろしいかしら?」

「どうぞ。じゃあたしは『真央さん』で」

「よろしくお願いします」

仕事を命令される以外で今日初めてしゃべった。自分のことを「あたし」という人種と今まで付き合ったことがない。これは面白いことになりそうだぞ、と真央は直感でわかった。紗羅はマリアに対しても私に対しても敬語を使わなかった。お客様に対してはどうなんだろう?考えているとサンドイッチが運ばれてきた。とても美味しそうだ。紗羅はそれをガツガツ食べた。

「朝ごはん食べてないの」

「いつも食べないんですか?」

「うん。お金ないから節約」

予感的中。こういう女性のことを貧困女子とか言うのよね、確か。初めて会ったわ。でもどうしてマリアはこの方を雇ったのかしら?まるでお店に合わないけれど。マリアは私の気持ちを察したのか、

「サラは、ともだちのショウカイでハントシマエからテツダッテもらってる」

「社長、また時給あげてくんない?」

「アラ、せんげつアゲタバッカリじゃない」

「あと百円あげてほしい」

「…カンガエテおくわ」

確か私の時給は千円って言ってた。紗羅さんはもっといいんだ。当たり前なのかな。それにしても話題が想像していたのと全然違った。もっとお天気の話とか、お洒落の話とかするのかと思っていた。おもしろい。

真央は何でも面白がるクセがあった。これは夫の大輔の影響だ。大輔はものすごく好奇心旺盛な性格だ。年齢は真央よりずっと上だがまるで五歳児のような柔軟な頭を持っていた。真央たち夫婦にはこどもがいないので大輔が真央の息子みたいな感じだった。

夕方、店の飾り付けが終わった。紗羅は今日働いた分ももちろん給料に入っていることを確認してからサッサと帰った。マリアが溜息をつく。

「あのコ、ヤめさせたいけど、どうしたらいい」

「えっ、そうなの」

「シングルマザーでセイカツくるしい」

「旦那さんいないの」

「ここだけのハナシ。フリンしてた」

「えっ。…じゃあ、めかけってこと?」

「そうソレ」

「えー。すごい。っていうか恐い」

「マオみたいなオクサマにはわからないセカイね」

「そんなことないけど」

驚いた。いるんだ本当にそういう人。奥さんもこどももいる男性のこどもを産んでしまう女性。ますます初めて会った。世の中には色んな人がいるのねえ。やっぱりバイトして正解だった。早く帰って大ちゃんに報告せねば。

マンションの最上階。八○七号室が真央と大輔の家だ。いわゆる億ションというもの。大輔は結構有名な小説家だった。売れる前までは少し生活も大変だったが今では印税で普通に、いや普通以上に暮らしていけた。真央のこんな暮らしを知ったら紗羅に何と思われるか。想像しただけで恐ろしいので絶対ばれないようにしようと誓った。

リビングに入ると猫のちび太がすり寄ってきた。

「ただいま」

お気に入りのピアノの音楽をかける。

「大ちゃん。バイト先に面白い人がいたの」

紺色のポーチに向かって話しかける真央。

「貧困女子っていうの?しかもシングルマザーだって」

真央はポーチに両手をあてる。

「大ちゃん。『ぱられる』のサンド相変わらず美味しかったよ」

真央はポーチを開ける。中から白い壺が出てくる。ちび太がエサをくれとばかりににゃあにゃあ鳴く。

「はいはい。ごはんいまあげるから」

真央は壺をそっと置いてキッチンへ向かった。

夜、バスルームの中。髪が伸びたなあ。日中はロングの黒い髪を一つに結んでいる。いつも大輔にカットしてもらっていたのだが。三年間のばしっぱなし。作家として売れなかったころに節約のために美容院へ行かなかった習慣が残っているのだ。切って欲しい人がもうここにいない。真央は湯船の中で涙を流した。バスルームの外にちび太がいる。曇りガラスの向こうに茶色い丸い物体が見える。

大輔は風呂が好きだった。好きと言うより、風呂に入っている時にいいアイデアが閃くそうで、一日に五回も風呂に入ることもしばしばだった。真央はふっと思い出し笑いをした。深呼吸をし、髪を洗った。

暗い寝室。大きなダブルベッド。隣に大輔はいない。代わりにちび太が寝ている。真央はリラックス効果のあるアロマオイルを焚いてベッドに横になった。夫のパジャマを着て。頭がおかしくなったのではない。心が壊れてしまったのだ。私は一体何歳まで生きるのだろう。自分の寿命が知りたい。今度占いに行ってみよう。外はとても寒かったが部屋の中は温かかった。窓に水滴がたくさんついていた。

つづく

(この物語はフィクションです)

贈りたいギフトが見つかるTANP

2019年01月25日

茶道の「一期一会」の精神

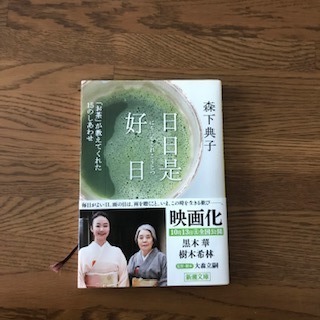

森下典子さんの「日日是好日」(にちにちこれこうじつ)

帯の後ろ側に書かれていたことが心に響きました。

「会いたいと思ったら、会わなければいけない。

好きな人がいたら、好きだと言わなければいけない。

花が咲いたら、祝おう。

恋をしたら溺れよう。

嬉しかったら、分かち合おう。

幸せな時は、その幸せを抱きしめて、百パーセントかみしめる。

それがたぶん、人間にできる、あらんかぎりのことなのだ。

だから、だいじな人に会えたら、共に食べ、共に生き、だんらんをかみしめる。

一期一会とは、そういうことなんだ。」

本文より抜粋

まだ映画はみておりませんが、映画もみてみたいです。

18歳から20歳まで茶道を習っていました。

また習いたいと思いました。

今年はまだはじまったばかりですが、すごくいい年になりそうな予感がします。

ポジティブに、前向きに、一期一会の精神でいきたいと思います。

女性ホルモンの専門家が作った、女性のためのハーブティー

2019年01月19日

遅ればせながら謹賀新年

あけましておめでとうございます。

ことしもよろしくお願いいたします。

紅白に米津玄師でてたねー!

って、どんだけー!

すみません。

パソコンから遠ざかっていました。

なんか、つかれちゃって。。。

でも、こうして書いていると、やっぱり楽しいですね♪

嫌いじゃなかったんだ。

初詣いきましたか?

私は行きました。

実は、毎月1日に神社にお参りしています。

意外と信心深いのです。

占いも好きです。

お寺も好きですね。

京都なんていくと、ずっとお寺ばっかりみてまわってますもん。

あ、みんなそうか。

去年は、5か所、旅行に行きました。

ことしは何か所いけるかな。

年末年始は、掃除ばっかりしていました。

ダンシャリです。

今日は、ミスチルさんと宇多田ヒカルさんを聴いていました。

すっげーいいなー。

音楽っていいなー。

ミスチルさんの「over」って曲で泣きそうになってしまいました。

「かぜがうつるといけないからキスはしないどこ」って歌詞。

じーーーん。

今年も、みなさんが、

いい音楽、いい映画、いい本、いいドラマに出会えますように。

お役に立てるように頑張ります!

ちなみに、去年の一番の出会いは、村田沙耶香さんの本でした。

霊感霊視のエキスパート多数在籍!

電話占い【恋愛応援スペーシア】3回まで無料キャンペーン中!

2018年12月18日

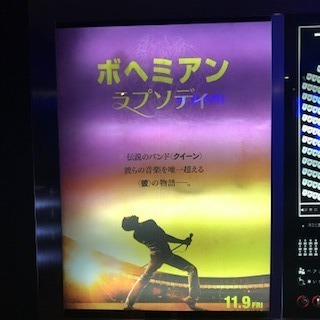

映画『ボヘミアン・ラプソディ』は今年最高の作品

こんばんは。

映画「ボヘミアン・ラプソディ」が何かと話題ですね。

リピーターがぱないみたい。

私も、フレディのキャラクターに、「きもかわいい!」と思いながらハマってしまいました。

感動しました。

恥ずかしながらクイーンのことをよく知らず、曲は自然に聞いて知っていましたが

あんなに素晴らしいバンドだったとは。

驚きでした。

映画「ボヘミアン・ラプソディ」のいいところは、フレディの人生に寄り添うことによって

自分がスーパースターになったような錯覚を疑似体験できるところにもあると思いました。

あんな風に、不朽の名曲を作曲できたらカッコイイな〜と思いながら

栄光と、成功と、愛とを手にいれて。

フレディの人生を駆け足で行きますから、エピソードは点々としていますが

余分な要素がなく、わかりやすいのがいい。

さらっとしていますが、熱いです。

こんなに「もう一回みたい!」と思った映画はないですね。

前半はいいことずくめですが、後半は転落してゆきます。

裏切り、孤独、病気、、、。

いいことがあれば必ず悪いことがある。

しかしフレディの場合、その振れ幅が大きすぎる!

凡人には決して体験できない貴重な体験。でも、「フレディも人間なんだ」と共感したり同情したり

こころが揺さぶられます。

感動するのはこれがリアルだから。

実際におこったことだから。

事実は小説より奇なりです。

クイーンの素晴らしい楽曲をたっぷり堪能できて、まるでライブに参加しているような感覚になれる

映画「ボヘミアン・ラプソディ」の人気はまだまだ続きそうだ。

最近、テレビ番組でBGMとして使われる曲も、街で流れるBGMもクイーンが増えています。

我々はずーーっとクイーンを忘れない。

クイーンの曲は永久に愛される。

この映画を観て、なぜか「いきててよかった」と思いました。

こんなに愛すべき人物を知ることができて。

愛すべき人と一緒に観てください。

愛すべき人と語ってください。

愛すべき人を愛してください。

プレミアムペットフード【ピュリナ ワン キャット】

2018年12月08日

老人小説「冥途の土産」(7)最終話

7

二人とも汗をかいていた。そしてとても楽しかった。年齢の差は忘れていた。

「シャワーかりるよ」

相葉くんは風呂場へ行った。みつは、自分の顔を鏡に映してみる。どこからどうみてもおばあさん。シワは刻まれ、

シミもある。瞳の瞳孔だけが黒く大きく輝いていた。

人はなぜ恋をするのか。恋をすると生きるパワーが湧いてくるくるから。毎日がハッピーになれるから。しかし、

恋は愛と違って、いつか終わる。恋は期間限定。愛は無限。みつは、相葉くんが戻ってくる前に着替えをした。

なるべくきちんと見える服を着た。

相葉くんにはセックスをする若い恋人がいてよかった。自分にはもうできないから。突然きみちゃんの顔が浮かんで

きた。きみちゃんが生きていたらなんと言っただろう。きみちゃんがいなくなって寂しい。きみちゃんともっと美味しいもの

を食べたかったな。きみちゃんの話を聞いてあげたかったな。

部屋の電気をつけてカーテンを閉めた。

相葉くんが戻ってきて、みつを抱きしめた。

「ありがとう。もう帰りな」

相葉くんは微笑んで服を着た。

「またくるね」

「生きてれば」

「死なないでね」

「そう簡単には死なないわ」

「好きだよ」

こんなに嬉しい言葉はない。照れてしまう。

「お仕事がんばって」

相葉くんはもう一度みつにハグするとゆっくりとドアを出ていった。みつは、相葉くんからもらった花を見つめるだけで

オキシトシンとやらが出ている気がした。人生の最後に神様がくれたプレゼントだ。感謝してもしきれない。

彼はもしかしたら天使なのかもしれないと思った。

十九歳で他界した息子のことを思い出す。あの子は恋も知らずに死んでしまった。いや、もしかしたら自分の知らない

ところで既に誰かを好きになっていたのかもしれない。そうだといいと願った。

山手線の電車のなか、ゲームをしている山縣聡志の携帯に店長からラインが流れてきた。

「どう、うまくいきそう?」

「ちょろい」

「ばあさん、いくらもってる?」

「一億くらい」

「でかした」

山縣聡志の本業は詐欺師。生まれつき人を誑し込むのが得意な人種だ。親も兄弟もいない。もちろん友だちも

いない。牡蠣もあまり好きではない。年寄りも好きではない。彼が詐欺師になったのは簡単にお金が手に入るから。

騙される方が悪いとすら思っている。89歳のばあさんにはまいった。本気で俺に恋をしているようだった。

恐怖すら感じた。罪悪感はない。

みつの家のチャイムが鳴り、警察と名乗る男が二人玄関の前に立っていた。

「なんのご用でしょう」

「この男を知っていますか」

相葉くんの顔に似ていた。

「知りません」

「先ほどこのアパートから出てくるところを見た人がいるのですが」

「知りません」

「山縣聡志という名前なのですが。偽名を使っている可能性があります」

「わかりません」

「詐欺師でして。お金を騙し取られませんでしたか?」

「いいえ」

「何かありましたらコチラへ連絡ください」

警察はみつに名刺を渡した。名刺を受け取る手が震える。足がガクガクする。ドアを閉めるのがやっとだった。

大きな声を出して泣いた。

山手線のなか、二人の刑事が山縣聡志に近づく。逮捕状を見せて手錠をかける。本名山縣聡志、相葉くんが

逮捕された。

みつは全部忘れることにした。牡蠣を食べるのもやめた。でも、あの恍惚の時間はみつにとって紛れもなく、

冥土の土産なのであった。

(終わり)

※この物語はフィクションです。

齋藤なつ

齋藤なつ

ブライダルエステ エルセーヌ

二人とも汗をかいていた。そしてとても楽しかった。年齢の差は忘れていた。

「シャワーかりるよ」

相葉くんは風呂場へ行った。みつは、自分の顔を鏡に映してみる。どこからどうみてもおばあさん。シワは刻まれ、

シミもある。瞳の瞳孔だけが黒く大きく輝いていた。

人はなぜ恋をするのか。恋をすると生きるパワーが湧いてくるくるから。毎日がハッピーになれるから。しかし、

恋は愛と違って、いつか終わる。恋は期間限定。愛は無限。みつは、相葉くんが戻ってくる前に着替えをした。

なるべくきちんと見える服を着た。

相葉くんにはセックスをする若い恋人がいてよかった。自分にはもうできないから。突然きみちゃんの顔が浮かんで

きた。きみちゃんが生きていたらなんと言っただろう。きみちゃんがいなくなって寂しい。きみちゃんともっと美味しいもの

を食べたかったな。きみちゃんの話を聞いてあげたかったな。

部屋の電気をつけてカーテンを閉めた。

相葉くんが戻ってきて、みつを抱きしめた。

「ありがとう。もう帰りな」

相葉くんは微笑んで服を着た。

「またくるね」

「生きてれば」

「死なないでね」

「そう簡単には死なないわ」

「好きだよ」

こんなに嬉しい言葉はない。照れてしまう。

「お仕事がんばって」

相葉くんはもう一度みつにハグするとゆっくりとドアを出ていった。みつは、相葉くんからもらった花を見つめるだけで

オキシトシンとやらが出ている気がした。人生の最後に神様がくれたプレゼントだ。感謝してもしきれない。

彼はもしかしたら天使なのかもしれないと思った。

十九歳で他界した息子のことを思い出す。あの子は恋も知らずに死んでしまった。いや、もしかしたら自分の知らない

ところで既に誰かを好きになっていたのかもしれない。そうだといいと願った。

山手線の電車のなか、ゲームをしている山縣聡志の携帯に店長からラインが流れてきた。

「どう、うまくいきそう?」

「ちょろい」

「ばあさん、いくらもってる?」

「一億くらい」

「でかした」

山縣聡志の本業は詐欺師。生まれつき人を誑し込むのが得意な人種だ。親も兄弟もいない。もちろん友だちも

いない。牡蠣もあまり好きではない。年寄りも好きではない。彼が詐欺師になったのは簡単にお金が手に入るから。

騙される方が悪いとすら思っている。89歳のばあさんにはまいった。本気で俺に恋をしているようだった。

恐怖すら感じた。罪悪感はない。

みつの家のチャイムが鳴り、警察と名乗る男が二人玄関の前に立っていた。

「なんのご用でしょう」

「この男を知っていますか」

相葉くんの顔に似ていた。

「知りません」

「先ほどこのアパートから出てくるところを見た人がいるのですが」

「知りません」

「山縣聡志という名前なのですが。偽名を使っている可能性があります」

「わかりません」

「詐欺師でして。お金を騙し取られませんでしたか?」

「いいえ」

「何かありましたらコチラへ連絡ください」

警察はみつに名刺を渡した。名刺を受け取る手が震える。足がガクガクする。ドアを閉めるのがやっとだった。

大きな声を出して泣いた。

山手線のなか、二人の刑事が山縣聡志に近づく。逮捕状を見せて手錠をかける。本名山縣聡志、相葉くんが

逮捕された。

みつは全部忘れることにした。牡蠣を食べるのもやめた。でも、あの恍惚の時間はみつにとって紛れもなく、

冥土の土産なのであった。

(終わり)

※この物語はフィクションです。

ブライダルエステ エルセーヌ

タグ:老人小説 詐欺 失恋

2018年12月07日

老人小説「冥途の土産」(6)

6

部屋に入ると不思議な感じがした。新聞がたまってしまっていた。チャイムが鳴る。

「はぁい」

禿げ頭の不動産屋だった。

「どうされました?旅行でも?」

「そんなところね」

「長期の外出されるときは言ってくださいね」

「はいはい、わかってます」

ドアを閉めて、なんで同じ人間なのにあんなにも違うのかしらと考えていた。無意識に相葉くんと不動産屋を

比べていた。急に記憶が蘇ってくる。美味しい牡蠣やワインのこと、救急車の中の相葉くんの不安そうな表情。

病室で傷ついたこと。

とりあえず落ち着くために洗濯をし、掃除をした。部屋をきれいにすると頭と心がスッキリする。みつの部屋には

写真というものがない。89歳にしては部屋をきれいに保っている方だ。昭和一桁の人間はものを捨てることが苦手だ。

なんでもとっておくと聞いたことがある。他人にとってはゴミでも本人にとっては大切な思い出なのだろう、と思う。

無理に捨てさせるとロスになって精神病を引き起こすと聞いたこともある。

ベランダの植木に水をやっていると雨が降ってきた。遠くで雷が鳴っている。光った。もう相葉くんには会えない

のかな。パチンコ屋へ行けば会えるかな。そうだお礼を持っていこう。お礼はお金がいいかな。それとも。

楽しい。こんな時間今までなかった。好きな人を想って、何をしてあげようか考えている時間。幸せなひととき。

ふと下を見ると、傘をさしてウロウロしている人がいる。じっと見ているとその人が上を見上げた。

「相葉くん!」

「みつさーん」

相葉くんが手を振っている。なぜ?どうして?玄関を開けると、相葉くんが立っていた。花束を抱えて。

「病院へ行ったら、もう退院したって」

「病院へ?ごめんなさい!でもどうして?」

「昨日はなんか失礼なこと言っちゃったかなと思って」

昨日の傷つく言葉を思い出したが、ぐっとこらえた。

「そんなこと」

相葉くんの髪が少し濡れている。

「よかったら入って」

男性を部屋に入れるのは、初めてである。

「思った通りだ」

「え」

「うちのばあちゃんとは違う」

みつはめまいがした。これは夢ではないだろうか。いや、もしや、自分は既に死んでいて死後の世界にいるのでは?

ふらつくみつの腕を相葉くんがつかんだ。

「あっ」

勢いがついて相葉くんの胸に顔がくっついてしまった。

「ごめんなさい」

「いいんですよ」

「なんでそんなに優しいの?おばあさんだから?」

みつの目には涙が滲んでいる。

「なんでかなぁ。たぶん好きだから」

「からかってるの?」

「ラブというより、ライクの方の好きかな」

「わかんない」

みつは、プイと部屋の中へ入る。胸のドキドキが止まらない。十歳くらい若返っているのがわかる。

十歳若返っても79歳だが。

お茶を淹れてテーブルを挟んで座った。

「そうだ、音楽でもかけましょう」

みつはクラッシックが好きだ。相葉くんも好きだと言う。

「趣味が合いますね」

「あなた不思議な子ね」

と言いながらタオルを渡す。

「このお茶おいしい」

「レディグレイっていうの」

「へー、みつさんみたいな名前」

確かに、みつの髪はグレイだ。染めるのは好きではない。レディグレイか。悪くない。

「それで、彼女はいるの?」

「いるよ」

「やっぱり。セックスはしているの?」

「もちろん」

がっかりした。すっかり性欲がなくなっていると思っていた自分がまさかこんな気持ちになるなんて。

相葉くんはまだ二十一歳。子どもから大人になったばかり。そもそも二十歳が大人なんて法律上の決まりなだけ。

男の心は何歳になっても子どものまま。相葉くんは孫なんだとみつは自分に言い聞かせてみる。でもやっぱり違う。

男性として意識してしまう。相葉くんがパチンコ屋でアルバイトをしているのは作家として食えないから。

彼は売れない作家だ。みつは運命を感じた。本が好きだし作家に憧れている。

「最近はどんな本を書いているの?」

「かわいいおばあさんの恋の話」

みつは黙る。自分のことであってほしいような、ほしくないような。複雑な気持ちになった。なんでこんな人生の

終わりの時期に、人生で一番ときめく出来事が起きるのか。ないよりはあった方がいいような気はするが。

「こないだのお礼をしたいんだけど」

「みつさんのヌードが見たい」

「冗談でしょう?」

相葉くんはじっとみつを見つめている。みつは体が熱くなっていくのを感じていた。体が火照る。

夫に抱かれた時にもなかった快感。相葉くんは立ち上がって音楽をクラッシックからロックにかえた。

そして、踊り出す。若い男の体が躍動するのを間近で見るのは久しぶりだ。みつの体も自然にリズムをとる。

外は雨が降っていて二人の叫び声も笑い声も消してしまう。辺りは暗くなり、照明が必要なほどだ。

みつは恍惚とした表情で体を揺らしている。

「エンドルフィンって知ってる?スポーツをすると出る幸せホルモン」

みつはいいえと首を横に振る。

「オキシトシンは?」

みつはさぁと首を横に振る。

「スキンシップをすると出る幸せホルモン。愛しい存在を見るだけでも出る」

「いま、でてる」

「悪くないでしょ?」

みつはウンウンと首を縦に振る。そうか。スポーツをすると幸せを感じることができるのか。知らなかった。

スキンシップなんてもう何十年としていない。自分が幸せではない理由がはっきりした。そして、もしかしたら

今日が分岐点となって幸せになれるのかもしれない。この若い青年によってもたらされたチャンス。

つづく

※この物語はフィクションです。

齋藤なつ

齋藤なつ

光沢のあるツルツル肌へ『BSS脱毛』エルセーヌ

部屋に入ると不思議な感じがした。新聞がたまってしまっていた。チャイムが鳴る。

「はぁい」

禿げ頭の不動産屋だった。

「どうされました?旅行でも?」

「そんなところね」

「長期の外出されるときは言ってくださいね」

「はいはい、わかってます」

ドアを閉めて、なんで同じ人間なのにあんなにも違うのかしらと考えていた。無意識に相葉くんと不動産屋を

比べていた。急に記憶が蘇ってくる。美味しい牡蠣やワインのこと、救急車の中の相葉くんの不安そうな表情。

病室で傷ついたこと。

とりあえず落ち着くために洗濯をし、掃除をした。部屋をきれいにすると頭と心がスッキリする。みつの部屋には

写真というものがない。89歳にしては部屋をきれいに保っている方だ。昭和一桁の人間はものを捨てることが苦手だ。

なんでもとっておくと聞いたことがある。他人にとってはゴミでも本人にとっては大切な思い出なのだろう、と思う。

無理に捨てさせるとロスになって精神病を引き起こすと聞いたこともある。

ベランダの植木に水をやっていると雨が降ってきた。遠くで雷が鳴っている。光った。もう相葉くんには会えない

のかな。パチンコ屋へ行けば会えるかな。そうだお礼を持っていこう。お礼はお金がいいかな。それとも。

楽しい。こんな時間今までなかった。好きな人を想って、何をしてあげようか考えている時間。幸せなひととき。

ふと下を見ると、傘をさしてウロウロしている人がいる。じっと見ているとその人が上を見上げた。

「相葉くん!」

「みつさーん」

相葉くんが手を振っている。なぜ?どうして?玄関を開けると、相葉くんが立っていた。花束を抱えて。

「病院へ行ったら、もう退院したって」

「病院へ?ごめんなさい!でもどうして?」

「昨日はなんか失礼なこと言っちゃったかなと思って」

昨日の傷つく言葉を思い出したが、ぐっとこらえた。

「そんなこと」

相葉くんの髪が少し濡れている。

「よかったら入って」

男性を部屋に入れるのは、初めてである。

「思った通りだ」

「え」

「うちのばあちゃんとは違う」

みつはめまいがした。これは夢ではないだろうか。いや、もしや、自分は既に死んでいて死後の世界にいるのでは?

ふらつくみつの腕を相葉くんがつかんだ。

「あっ」

勢いがついて相葉くんの胸に顔がくっついてしまった。

「ごめんなさい」

「いいんですよ」

「なんでそんなに優しいの?おばあさんだから?」

みつの目には涙が滲んでいる。

「なんでかなぁ。たぶん好きだから」

「からかってるの?」

「ラブというより、ライクの方の好きかな」

「わかんない」

みつは、プイと部屋の中へ入る。胸のドキドキが止まらない。十歳くらい若返っているのがわかる。

十歳若返っても79歳だが。

お茶を淹れてテーブルを挟んで座った。

「そうだ、音楽でもかけましょう」

みつはクラッシックが好きだ。相葉くんも好きだと言う。

「趣味が合いますね」

「あなた不思議な子ね」

と言いながらタオルを渡す。

「このお茶おいしい」

「レディグレイっていうの」

「へー、みつさんみたいな名前」

確かに、みつの髪はグレイだ。染めるのは好きではない。レディグレイか。悪くない。

「それで、彼女はいるの?」

「いるよ」

「やっぱり。セックスはしているの?」

「もちろん」

がっかりした。すっかり性欲がなくなっていると思っていた自分がまさかこんな気持ちになるなんて。

相葉くんはまだ二十一歳。子どもから大人になったばかり。そもそも二十歳が大人なんて法律上の決まりなだけ。

男の心は何歳になっても子どものまま。相葉くんは孫なんだとみつは自分に言い聞かせてみる。でもやっぱり違う。

男性として意識してしまう。相葉くんがパチンコ屋でアルバイトをしているのは作家として食えないから。

彼は売れない作家だ。みつは運命を感じた。本が好きだし作家に憧れている。

「最近はどんな本を書いているの?」

「かわいいおばあさんの恋の話」

みつは黙る。自分のことであってほしいような、ほしくないような。複雑な気持ちになった。なんでこんな人生の

終わりの時期に、人生で一番ときめく出来事が起きるのか。ないよりはあった方がいいような気はするが。

「こないだのお礼をしたいんだけど」

「みつさんのヌードが見たい」

「冗談でしょう?」

相葉くんはじっとみつを見つめている。みつは体が熱くなっていくのを感じていた。体が火照る。

夫に抱かれた時にもなかった快感。相葉くんは立ち上がって音楽をクラッシックからロックにかえた。

そして、踊り出す。若い男の体が躍動するのを間近で見るのは久しぶりだ。みつの体も自然にリズムをとる。

外は雨が降っていて二人の叫び声も笑い声も消してしまう。辺りは暗くなり、照明が必要なほどだ。

みつは恍惚とした表情で体を揺らしている。

「エンドルフィンって知ってる?スポーツをすると出る幸せホルモン」

みつはいいえと首を横に振る。

「オキシトシンは?」

みつはさぁと首を横に振る。

「スキンシップをすると出る幸せホルモン。愛しい存在を見るだけでも出る」

「いま、でてる」

「悪くないでしょ?」

みつはウンウンと首を縦に振る。そうか。スポーツをすると幸せを感じることができるのか。知らなかった。

スキンシップなんてもう何十年としていない。自分が幸せではない理由がはっきりした。そして、もしかしたら

今日が分岐点となって幸せになれるのかもしれない。この若い青年によってもたらされたチャンス。

つづく

※この物語はフィクションです。

光沢のあるツルツル肌へ『BSS脱毛』エルセーヌ

タグ:老人小説,歳の差,悲恋

2018年12月06日

老人小説「冥途の土産」(5)

5

まだ体調が回復しきっていなかったのだろう、楽しい会食の途中でみつは体調が悪くなってしまった。

「大丈夫ですか?」

「うーん、大丈夫じゃないみたい」

トイレにこもっていると、救急車が来た。女性の店員さんと救急隊の人たちによって運び出された。

みつの体は軽いのでそんなに時間はかからなかった。相葉くんが救急車に同乗してくれた。下痢で運ばれるなんて、

死ぬほど恥ずかしい。

年齢的に即入院となってしまい、デート終了。みつはオムツを履かされ、ベッドに寝かされた。これじゃ要介護じゃん。

深夜十一時。相葉くんは帰った。

「おだいじにしてくださいね」

「ごめんなさい。ありがとう」

やっぱり罰が当たったのだ。こんなばあさんが、あんな若い子とデートだなんて調子に乗っているから神様が

怒ったんだ。しかも友だちが死んだばかりだというのに。病院のベッドで反省する89歳独身女であった。

入院なんてするの久しぶりだわ。息子を出産の時と白内障の手術の時だけ。健康だけが取り柄なのだ。

ああ、家族がいないって不便だわ。家に取りに行きたいものがあっても頼めないじゃない。パジャマなど

必要なものはすべて買った。点滴をしてもらって、だいぶ良くなったので歩いてトイレへ行けるようになった。

自分でトイレへ行けるという幸せ。あたりまえだと思っていたことができなくなることほど切ないことはない。

明日退院できます、と医者から言われてほっとしていると、相葉くんがひょっこり顔を出した。

「キャッ」

「ごめんなさい、びっくりさせて」

「来てくれたの?」

「よかった。お元気そうで」

相葉くんの笑顔は天使のようだった。嬉しいやら恥ずかしいやら血圧が上昇しているのがわかった。

「明日退院なの」

「顔色もいいですね」

「本当に心配させてごめんなさい。お礼をしなければ」

「いいんです。レストランもお金かからなかったし」

「あら」

「とっても美味しかったですし楽しかったです」

「そう言ってもらえると気持ちが軽くなるわ」

「なんで僕にごちそうしようと思ったんですか」

ちょっと考えてからみつは言った。

「友だちが亡くなって、自分は、何か人のためにできたのかなって思って。もっと周りの人に優しくしようって思ったの」

「自分はばあちゃんと仲が良くて。ばあちゃんはボケちゃって僕のことわからないんだけど。お年寄りには優しく

って育ったから」

ショックだった。ばあちゃん。お年寄り。なんてことない単語がグサグサ刺さった。みつ大失恋。涙が出てきた。

「大丈夫っすか?」

「ちょっと疲れただけ。休むわ。帰って」

わがままな年寄りである。相葉くんはちょっと驚いたけどすぐに帰った。

布団を被って泣くみつ。我が不幸は辛酸なり。声をあげて泣いた。

ぐっすり眠って次の日になったらすべて忘れていた。

どうしてここにいるのかな?と思った。医者から説明されてやっと少し思い出したくらい。ああ、お腹がが空いた。

何を食べようかな?

かつ丼、カレーライス、ハンバーグ。スパゲティもいいわ。そうだ、スパゲティミートソースを食べよう。タクシーで

池袋へ帰る。

ちょっと入院しただけなのに、色んなことを忘れてしまった。家への帰り道、生まれて初めて通る道路のような

感覚になった。誰も頼る人がいない、友人がいないというのは気楽なものだ。アパートの住人ともほとんど面識がない。

管理は不動産屋に任せてある。私が死んだら寄付しようと決めている。

つづく

※この物語はフィクションです。

齋藤なつ

齋藤なつ

クラウド型レンタルサーバー ColorfulBox(カラフルボックス)

まだ体調が回復しきっていなかったのだろう、楽しい会食の途中でみつは体調が悪くなってしまった。

「大丈夫ですか?」

「うーん、大丈夫じゃないみたい」

トイレにこもっていると、救急車が来た。女性の店員さんと救急隊の人たちによって運び出された。

みつの体は軽いのでそんなに時間はかからなかった。相葉くんが救急車に同乗してくれた。下痢で運ばれるなんて、

死ぬほど恥ずかしい。

年齢的に即入院となってしまい、デート終了。みつはオムツを履かされ、ベッドに寝かされた。これじゃ要介護じゃん。

深夜十一時。相葉くんは帰った。

「おだいじにしてくださいね」

「ごめんなさい。ありがとう」

やっぱり罰が当たったのだ。こんなばあさんが、あんな若い子とデートだなんて調子に乗っているから神様が

怒ったんだ。しかも友だちが死んだばかりだというのに。病院のベッドで反省する89歳独身女であった。

入院なんてするの久しぶりだわ。息子を出産の時と白内障の手術の時だけ。健康だけが取り柄なのだ。

ああ、家族がいないって不便だわ。家に取りに行きたいものがあっても頼めないじゃない。パジャマなど

必要なものはすべて買った。点滴をしてもらって、だいぶ良くなったので歩いてトイレへ行けるようになった。

自分でトイレへ行けるという幸せ。あたりまえだと思っていたことができなくなることほど切ないことはない。

明日退院できます、と医者から言われてほっとしていると、相葉くんがひょっこり顔を出した。

「キャッ」

「ごめんなさい、びっくりさせて」

「来てくれたの?」

「よかった。お元気そうで」

相葉くんの笑顔は天使のようだった。嬉しいやら恥ずかしいやら血圧が上昇しているのがわかった。

「明日退院なの」

「顔色もいいですね」

「本当に心配させてごめんなさい。お礼をしなければ」

「いいんです。レストランもお金かからなかったし」

「あら」

「とっても美味しかったですし楽しかったです」

「そう言ってもらえると気持ちが軽くなるわ」

「なんで僕にごちそうしようと思ったんですか」

ちょっと考えてからみつは言った。

「友だちが亡くなって、自分は、何か人のためにできたのかなって思って。もっと周りの人に優しくしようって思ったの」

「自分はばあちゃんと仲が良くて。ばあちゃんはボケちゃって僕のことわからないんだけど。お年寄りには優しく

って育ったから」

ショックだった。ばあちゃん。お年寄り。なんてことない単語がグサグサ刺さった。みつ大失恋。涙が出てきた。

「大丈夫っすか?」

「ちょっと疲れただけ。休むわ。帰って」

わがままな年寄りである。相葉くんはちょっと驚いたけどすぐに帰った。

布団を被って泣くみつ。我が不幸は辛酸なり。声をあげて泣いた。

ぐっすり眠って次の日になったらすべて忘れていた。

どうしてここにいるのかな?と思った。医者から説明されてやっと少し思い出したくらい。ああ、お腹がが空いた。

何を食べようかな?

かつ丼、カレーライス、ハンバーグ。スパゲティもいいわ。そうだ、スパゲティミートソースを食べよう。タクシーで

池袋へ帰る。

ちょっと入院しただけなのに、色んなことを忘れてしまった。家への帰り道、生まれて初めて通る道路のような

感覚になった。誰も頼る人がいない、友人がいないというのは気楽なものだ。アパートの住人ともほとんど面識がない。

管理は不動産屋に任せてある。私が死んだら寄付しようと決めている。

つづく

※この物語はフィクションです。

クラウド型レンタルサーバー ColorfulBox(カラフルボックス)

タグ:老人小説 年の差

2018年12月04日

老人小説「冥途の土産」(4)

4

帰り道、きみちゃんが最後に食べたのは担担麺だったのではないか、と気付いた。もし自分が死ぬ前に食べると

したら何がいいかな。不謹慎だが、そんなことを考えてしまった。子どものころは、母が作ってくれる茶碗蒸しが

大好物だったけど、母はとっくにいないし。今では自分で作ることができる。

牡蠣がいいかな。生牡蠣が好きだ。年寄は生の魚を食べない方がいいだなんて言う医者もいるけど、私は

生の牡蠣が好き。レストランで食べ放題食べたい。さっそく明日行こう。自分のアパートの前まで来る。実はみつ、

このアパートのオーナーである。競馬で手に入れた大金でアパートを建ててしまったのだ。旦那には内緒で。

人の不幸は蜜の味、か。旦那が競馬で失敗するたびおかしかったし、病気になったときもざまあみろってちょっと

思った。先に死んだ時も泣かなかったし、死んだ後もあまり思い出さない。なんであの人と結婚したんだっけ。

女は結婚して子どもを産むのが当たり前の時代だった。選択肢なんてなかったし、違う発想もなかった。

よかったのか、わるかったのか。

夜中に急にお腹が痛くなって起きた。どうやら生の魚にあたったらしい。医者の言うことは一理ある。寝たり

起きたりをくりかえし、朝になった。起きるのが嫌になって昼まで寝ていた。このまま死んでしまったらどうしよう。

まだ死にたくない。

パチンコ屋にきていた。にぎやかだ。そうそうこの感じ。いい感じ。生きてるって感じ。店長がきて大声で話しかけて

くる。

「久しぶりですね」

「うん」

「元気ないじゃん。お友だちは?」

「彼女、亡くなっちゃって」

「げ、まじ?」

「店長、牡蠣好き?」

「俺、牡蠣食えない」

「なんだよ」

「アイツなら、食えると思う」

店長が指さした先に可愛い男の子がいた。相葉くんという二十一歳の新人さん。相葉くんが寄ってきて、店長が

相葉くんに耳打ちをし、相葉くんがニッコリ笑った。こうしてみつは相葉くんと牡蠣を食べに行くこととなった。家族も

いない、友達もいない、孤独な老人が孫くらいの年齢の男の子とデートをすることになりさぁ大変。

みつはまず、着ていくものに困った。着物はおかしいし、ワンピースも柄が古いし、いつものシャツとズボンも嫌だ。

めんどくさいからいっそ断ろうかとも考えたが牡蠣が食べたい。一人でもいいのだけど、誰かいてほしい。

しかも若い男。冥土の土産だ。

もう何年も行っていないデパートの洋服売り場へ行った。昔だったら絶対入らないような普通の洋服がすとんと

着られることに感激した。長生きはするものだ。店の店員はしきりに派手な柄をすすめてきたが、無難な色でまとめた。

だって牡蠣を食べるだけなのだから。みつは元々お嬢だったので趣味が上品である。顔立ちもなかなかだ。ただ、

十二分に年をとっていた。

紺のロングスカートはО脚の脚をみごとに隠していた。半年ぶりに美容院へ行き、完璧に。女は死ぬまで女。

化粧をしなくなったらお仕舞い。

牡蠣のレストランへ行くと、相葉くんが既に待っていた。黒い洋服をかっこよく着ている。同世代の子にもモテる

ことが89歳のみつにもわかった。どうしてこんな素敵な孫みたいな年の男の子と食事をすることになってしまったのか、

自分でもわけがわからなかった。でも心のトキメキはおさえることができなかった。

「おまたせ」

「こんばんは」

「じゃ、入りましょ」

まわりから見たら、どうみても祖母と孫なのだが、一応デートである。相葉くんはどう思っているのだろう。

テーブルに案内されてから、深呼吸した。

「こんなおばあさんと一緒でごめんなさいね」

「いいえ。大丈夫です。僕、牡蠣好きなんで」

「よかった。たくさん食べてね」

「ありがとうございます」

もちろん、みつのおごりである。そうでなければ若い人はついてこない。白ワインのボトルと牡蠣の食べ放題コースを

二人前頼んだ。

つづく

※この物語はフィクションです。

齋藤なつ

齋藤なつ

ふとんクリーナーはレイコップ

帰り道、きみちゃんが最後に食べたのは担担麺だったのではないか、と気付いた。もし自分が死ぬ前に食べると

したら何がいいかな。不謹慎だが、そんなことを考えてしまった。子どものころは、母が作ってくれる茶碗蒸しが

大好物だったけど、母はとっくにいないし。今では自分で作ることができる。

牡蠣がいいかな。生牡蠣が好きだ。年寄は生の魚を食べない方がいいだなんて言う医者もいるけど、私は

生の牡蠣が好き。レストランで食べ放題食べたい。さっそく明日行こう。自分のアパートの前まで来る。実はみつ、

このアパートのオーナーである。競馬で手に入れた大金でアパートを建ててしまったのだ。旦那には内緒で。

人の不幸は蜜の味、か。旦那が競馬で失敗するたびおかしかったし、病気になったときもざまあみろってちょっと

思った。先に死んだ時も泣かなかったし、死んだ後もあまり思い出さない。なんであの人と結婚したんだっけ。

女は結婚して子どもを産むのが当たり前の時代だった。選択肢なんてなかったし、違う発想もなかった。

よかったのか、わるかったのか。

夜中に急にお腹が痛くなって起きた。どうやら生の魚にあたったらしい。医者の言うことは一理ある。寝たり

起きたりをくりかえし、朝になった。起きるのが嫌になって昼まで寝ていた。このまま死んでしまったらどうしよう。

まだ死にたくない。

パチンコ屋にきていた。にぎやかだ。そうそうこの感じ。いい感じ。生きてるって感じ。店長がきて大声で話しかけて

くる。

「久しぶりですね」

「うん」

「元気ないじゃん。お友だちは?」

「彼女、亡くなっちゃって」

「げ、まじ?」

「店長、牡蠣好き?」

「俺、牡蠣食えない」

「なんだよ」

「アイツなら、食えると思う」

店長が指さした先に可愛い男の子がいた。相葉くんという二十一歳の新人さん。相葉くんが寄ってきて、店長が

相葉くんに耳打ちをし、相葉くんがニッコリ笑った。こうしてみつは相葉くんと牡蠣を食べに行くこととなった。家族も

いない、友達もいない、孤独な老人が孫くらいの年齢の男の子とデートをすることになりさぁ大変。

みつはまず、着ていくものに困った。着物はおかしいし、ワンピースも柄が古いし、いつものシャツとズボンも嫌だ。

めんどくさいからいっそ断ろうかとも考えたが牡蠣が食べたい。一人でもいいのだけど、誰かいてほしい。

しかも若い男。冥土の土産だ。

もう何年も行っていないデパートの洋服売り場へ行った。昔だったら絶対入らないような普通の洋服がすとんと

着られることに感激した。長生きはするものだ。店の店員はしきりに派手な柄をすすめてきたが、無難な色でまとめた。

だって牡蠣を食べるだけなのだから。みつは元々お嬢だったので趣味が上品である。顔立ちもなかなかだ。ただ、

十二分に年をとっていた。

紺のロングスカートはО脚の脚をみごとに隠していた。半年ぶりに美容院へ行き、完璧に。女は死ぬまで女。

化粧をしなくなったらお仕舞い。

牡蠣のレストランへ行くと、相葉くんが既に待っていた。黒い洋服をかっこよく着ている。同世代の子にもモテる

ことが89歳のみつにもわかった。どうしてこんな素敵な孫みたいな年の男の子と食事をすることになってしまったのか、

自分でもわけがわからなかった。でも心のトキメキはおさえることができなかった。

「おまたせ」

「こんばんは」

「じゃ、入りましょ」

まわりから見たら、どうみても祖母と孫なのだが、一応デートである。相葉くんはどう思っているのだろう。

テーブルに案内されてから、深呼吸した。

「こんなおばあさんと一緒でごめんなさいね」

「いいえ。大丈夫です。僕、牡蠣好きなんで」

「よかった。たくさん食べてね」

「ありがとうございます」

もちろん、みつのおごりである。そうでなければ若い人はついてこない。白ワインのボトルと牡蠣の食べ放題コースを

二人前頼んだ。

つづく

※この物語はフィクションです。

ふとんクリーナーはレイコップ

2018年12月02日

老人小説「冥途の土産」(3)

3

次の日、家の近所を散歩していると綺麗なピンクの薔薇の花が咲いていた。みつは辺りを見回してから

ポキッと花を手折った。昨日はきみちゃんに裏切られたような気分だったのできみちゃんの家の前を素通りしよう

とした時、きみちゃんの家に警察の人間が出入りしているのが見えた。また、白い紙に『忌』と書かれた張り紙が

目に飛び込んできた。

「えっ、誰か亡くなったの?」

警察の人に聞くでもなく聞くと、

「ここの家のおばあさんが亡くなったんですよ」

と答えが返ってきた。

「ど、どうして?」

今調べています、どいて。とつれなかった。

きみちゃんが死んだ?信じられない。なんで急に?しばらくボーっと警察がせわしなく動く様子をながめていると、

そばにいた野次馬の女性たちが話しているのを聞いてしまった。女性たちの話によれば、昨日きみちゃんの

お孫さんが暴れているのをきみちゃんの娘さんが止めようとしていたと。家の外まで聞こえるほどの騒ぎで、

帰宅したきみちゃんがそれに巻き込まれたらしいとかなんとか。

信じられない。あの、きみちゃんが。昨日まで一緒にお昼を食べて、お茶をしようとしていた幸せな人が。

胸がどうしようもなくざわざわした。じっとしているのが難しかった。本当なのかしら?夕刊が来るのを待って、

急いで新聞を開いた。あった。きみちゃんのことが書かれている。野次馬の女性の話に近いことが記事になっていた。

孫が祖母を鈍器のようなもので撲殺とある。動機はまだわかっていないし凶器も見つかっていない。

よくある事件だが、まさかこんなに身近なところで起きるとは。みつは力なく座った。ため息が出る。あの時、

自分がきみちゃんを足止めしていたら殺されないで済んだのかもしれないと思った。でも、孫の家庭内暴力が

日常化していたなら、事件に巻き込まれるのは時間の問題だったのかもしれない。しかし、お孫さんが荒れていた

という話は一度も聞いたことがなかった。話したくないから隠していたのだろうか。

ずっと、自分は不幸できみちゃんは幸せなんだと思っていた。ハッとしてきみちゃんの言葉を思い出す。

「孤独を楽しんでいるの」きみちゃんはそう言っていた。娘と義理の息子と孫に囲まれて、穏やかな生活を送って

いるものとばかりみえていたが。実際にはそうではなかったということか。きみちゃんに聞きたくても、もうこの世に

いない。

加害者である孫の動機と凶器が気になる。なぜ、きみちゃんは殺されなければならなかったのか。

どうやって死んだのか。知りたい。でも、どうやって。

気が付いたらまたきみちゃんの家まで来ていた。今度は葬儀屋が出たり入ったりしている。お通夜の準備を

しているようだった。娘さんに話が聞きたいと思った。うろうろしているときみちゃんの娘さんの心子さんが帰ってきた。

みつの姿をみると、「母がお世話になりました」と暗い顔で言った。「こちらこそ」と言ってからお悔やみの言葉を述べた。

「あの」と言いかけたが、心子さんはサッと家の中へ入ってしまった。おや?と違和感を覚えた。

家に帰って支度を整えてから再びきみちゃんのお通夜へ行った。遺影のきみちゃんはやっぱり幸せそうに笑っていた。

きみちゃん、あの日何があったの?教えて。隣の部屋から話し声が聞こえる。心子さんとその旦那はリビングで

親戚と談笑していた。母親が亡くなったのになぜ笑っている?しかも息子が加害者なのに。先ほど感じだ違和感が

益々強くなる。

みつは、リビングへ入っていってお浄めのお酒とお寿司をいただくことにした。心子はビールを注いで

「ありがとうございます」と言った。「お悔やみ申し上げます」と言ってからすまして話を聞いていた。心子は

息子がまだ未成年でよかったとか、おばあちゃんの遺産がどうとかペラペラ話していた。なんて軽薄な、と

腹立たしかったが黙っていた。まるできみちゃんが死んでよかったみたいな話し方。ひどい、ひどすぎる。

こんな人が娘だなんて、きみちゃんかわいそう。

「おばあちゃんがいなかったら私が殺されてた」

心子の言葉が胸に刺さった。そう、そうだったの。きみちゃんは娘さんをかばって殺されてしまったのね。

しかも可愛がっていたお孫さんに。きみちゃんは勇気ある人。愛あふれる人だわ。私にはできない。だって、私、

まだまだ生きたいの。もうすぐ90歳だけどまだ死にたくないのよ。

息子が病気で亡くなるとき、代わりになってあげたいと思った。でも出来なかった。もしかしたら代わってあげられた

かもしれない。今となってはもう遅いけど。

「お寿司いかがです?」

心子さんに勧められてトロ、ウニ、イクラを食べた。とっても美味しいお寿司だった。きみちゃんごめんなさい。

こんな時に。でも、美味しいの。ビールをいただいた後に日本酒も呑んだ。

「あら、お酒お好きなんですか?」

心子さんが話かけてきた。

「ああ、ええ。きみちゃんとよく食事をしたのよ」

「そうですってね、お話聞いてます」

心子さんはスッピンで煙草を吸っていた。疲れた様子でビールを飲む。

「きみちゃん、何で殴られたの?」

「水筒です」

「水筒?」

「これくらいの、大きな水筒。こどもが野球で使うんです」

「野球で?」

「息子は新しいのが欲しいって言ったんですけど、あたしが中古の買ってきたらキレちゃって」

「そんなことで」

「反抗期で、手が付けられなくて」

「きみちゃん、そんなこと一言も言ってなかった」

「おばあちゃん子だったんです。おばあちゃんじゃなくてあたしを狙ったんだけどたまたまあたっちゃって」

「ひどい」

気分が悪くなったので失礼した。わからなかったことも少しわかったし。家庭のことはその家庭にしかわからないと

思った。心子さんも苦労していたんだ。お孫さんは後悔しているだろう。してもらわないと困る。

つづく

※この物語はフィクションです。

齋藤なつ

齋藤なつ

たっぷり70分!エステ体験【エルセーヌ】

次の日、家の近所を散歩していると綺麗なピンクの薔薇の花が咲いていた。みつは辺りを見回してから

ポキッと花を手折った。昨日はきみちゃんに裏切られたような気分だったのできみちゃんの家の前を素通りしよう

とした時、きみちゃんの家に警察の人間が出入りしているのが見えた。また、白い紙に『忌』と書かれた張り紙が

目に飛び込んできた。

「えっ、誰か亡くなったの?」

警察の人に聞くでもなく聞くと、

「ここの家のおばあさんが亡くなったんですよ」

と答えが返ってきた。

「ど、どうして?」

今調べています、どいて。とつれなかった。

きみちゃんが死んだ?信じられない。なんで急に?しばらくボーっと警察がせわしなく動く様子をながめていると、

そばにいた野次馬の女性たちが話しているのを聞いてしまった。女性たちの話によれば、昨日きみちゃんの

お孫さんが暴れているのをきみちゃんの娘さんが止めようとしていたと。家の外まで聞こえるほどの騒ぎで、

帰宅したきみちゃんがそれに巻き込まれたらしいとかなんとか。

信じられない。あの、きみちゃんが。昨日まで一緒にお昼を食べて、お茶をしようとしていた幸せな人が。

胸がどうしようもなくざわざわした。じっとしているのが難しかった。本当なのかしら?夕刊が来るのを待って、

急いで新聞を開いた。あった。きみちゃんのことが書かれている。野次馬の女性の話に近いことが記事になっていた。

孫が祖母を鈍器のようなもので撲殺とある。動機はまだわかっていないし凶器も見つかっていない。

よくある事件だが、まさかこんなに身近なところで起きるとは。みつは力なく座った。ため息が出る。あの時、

自分がきみちゃんを足止めしていたら殺されないで済んだのかもしれないと思った。でも、孫の家庭内暴力が

日常化していたなら、事件に巻き込まれるのは時間の問題だったのかもしれない。しかし、お孫さんが荒れていた

という話は一度も聞いたことがなかった。話したくないから隠していたのだろうか。

ずっと、自分は不幸できみちゃんは幸せなんだと思っていた。ハッとしてきみちゃんの言葉を思い出す。

「孤独を楽しんでいるの」きみちゃんはそう言っていた。娘と義理の息子と孫に囲まれて、穏やかな生活を送って

いるものとばかりみえていたが。実際にはそうではなかったということか。きみちゃんに聞きたくても、もうこの世に

いない。

加害者である孫の動機と凶器が気になる。なぜ、きみちゃんは殺されなければならなかったのか。

どうやって死んだのか。知りたい。でも、どうやって。

気が付いたらまたきみちゃんの家まで来ていた。今度は葬儀屋が出たり入ったりしている。お通夜の準備を

しているようだった。娘さんに話が聞きたいと思った。うろうろしているときみちゃんの娘さんの心子さんが帰ってきた。

みつの姿をみると、「母がお世話になりました」と暗い顔で言った。「こちらこそ」と言ってからお悔やみの言葉を述べた。

「あの」と言いかけたが、心子さんはサッと家の中へ入ってしまった。おや?と違和感を覚えた。

家に帰って支度を整えてから再びきみちゃんのお通夜へ行った。遺影のきみちゃんはやっぱり幸せそうに笑っていた。

きみちゃん、あの日何があったの?教えて。隣の部屋から話し声が聞こえる。心子さんとその旦那はリビングで

親戚と談笑していた。母親が亡くなったのになぜ笑っている?しかも息子が加害者なのに。先ほど感じだ違和感が

益々強くなる。

みつは、リビングへ入っていってお浄めのお酒とお寿司をいただくことにした。心子はビールを注いで

「ありがとうございます」と言った。「お悔やみ申し上げます」と言ってからすまして話を聞いていた。心子は

息子がまだ未成年でよかったとか、おばあちゃんの遺産がどうとかペラペラ話していた。なんて軽薄な、と

腹立たしかったが黙っていた。まるできみちゃんが死んでよかったみたいな話し方。ひどい、ひどすぎる。

こんな人が娘だなんて、きみちゃんかわいそう。

「おばあちゃんがいなかったら私が殺されてた」

心子の言葉が胸に刺さった。そう、そうだったの。きみちゃんは娘さんをかばって殺されてしまったのね。

しかも可愛がっていたお孫さんに。きみちゃんは勇気ある人。愛あふれる人だわ。私にはできない。だって、私、

まだまだ生きたいの。もうすぐ90歳だけどまだ死にたくないのよ。

息子が病気で亡くなるとき、代わりになってあげたいと思った。でも出来なかった。もしかしたら代わってあげられた

かもしれない。今となってはもう遅いけど。

「お寿司いかがです?」

心子さんに勧められてトロ、ウニ、イクラを食べた。とっても美味しいお寿司だった。きみちゃんごめんなさい。

こんな時に。でも、美味しいの。ビールをいただいた後に日本酒も呑んだ。

「あら、お酒お好きなんですか?」

心子さんが話かけてきた。

「ああ、ええ。きみちゃんとよく食事をしたのよ」

「そうですってね、お話聞いてます」

心子さんはスッピンで煙草を吸っていた。疲れた様子でビールを飲む。

「きみちゃん、何で殴られたの?」

「水筒です」

「水筒?」

「これくらいの、大きな水筒。こどもが野球で使うんです」

「野球で?」

「息子は新しいのが欲しいって言ったんですけど、あたしが中古の買ってきたらキレちゃって」

「そんなことで」

「反抗期で、手が付けられなくて」

「きみちゃん、そんなこと一言も言ってなかった」

「おばあちゃん子だったんです。おばあちゃんじゃなくてあたしを狙ったんだけどたまたまあたっちゃって」

「ひどい」

気分が悪くなったので失礼した。わからなかったことも少しわかったし。家庭のことはその家庭にしかわからないと

思った。心子さんも苦労していたんだ。お孫さんは後悔しているだろう。してもらわないと困る。

つづく

※この物語はフィクションです。

たっぷり70分!エステ体験【エルセーヌ】

タグ:恋愛小説 喜劇 悲劇

2018年11月29日

老人小説「冥途の土産」(2)

2

和菓子屋で団子を買った。みたらし二本とあんこ二本。みつのアパートで食べることにした。

みつが日本茶を淹れながら鼻歌を歌っていた時だった。きみちゃんの携帯のメロディが鳴った。

みつはチッと舌うちをした。うるさいなあ。みつは携帯など持っていなかったし必要なかった。

「はい」

きみちゃんが携帯に出る。

「なに?よく聞こえない」

きみちゃんが大きな声を出す。みつはお茶の入った湯呑茶碗を持ってテーブルのところにやってくる。

「もしもし?」

きみちゃんの相手は何かギャーギャー叫んでいるみたいだった。いたずらか?電話が切られた。

「誰から?」

「娘からなんだけど」

「わかるんだ」

「うん、ここに名前が出るから」

「ふーん」

「なんだろう?孫がどうのこうのって言ってたけど」

「またかかってくるんじゃないの。お団子食べよ。お茶淹れたし」

「うーん」

きみちゃんは携帯を離さないでいる。

「わたし、帰る。ごめんね」

「えっ、食べないの?」

「気になるから、帰るわ。ごめんなさい」

「えええ」

きみちゃんはバッグを肩からさげて玄関の方へ向かった。みつはイラッとして黙っていた。

湯呑から湯気が立っている。みつがよっこらせと立ち上がるとバタンとドアが閉まってきみちゃんの姿はもうなかった。

部屋はしいんとして、団子が四本テーブルの上にあるだけ。みつはイライラして団子を捨ててやろうかと思った。

でもやめた。もったいないから一人で食べることにした。家族がいる人ってやだなと思った。つまらん、つまらん。

一人はつまらん。子どものころの一人っ子の思い出がよみがえってくる。団子を二本食べてお茶を二杯飲んだら

お腹がいっぱいになって眠たくなった。昼寝でもしよ。誰に迷惑をかけるでもなし。布団に横になった。

夕方になって目が覚めた。時計を見ると二時間も経っていた。寝過ぎたか。ベランダに干していた洗濯物を入れて、

テレビでニュースを見た。また親が子どもを虐待していたという事件が流れている。馬鹿な親がいたもんだ。

自分の可愛い子どもを虐めるなんてさ。うちの息子なんて、と悲しい気持ちになる。

きみちゃんひどいなぁ。やはり友だちより家族の方が大事なんだよね。あたりまえか。

もうずいぶん家族がいないからわからないや。夫が死んだのが十三年前。夫は働くのが嫌いな人で体も弱かった。

良いところがあんまりなかったなぁ。せめて顔くらい好い男ならよかったんだけど。競馬を始めたのも夫が原因だった。

ギャンブル好きのくせに当てるのが下手な男だった。いつもみつの方が勝っていた。

あの日もそう。雨の中、みつに馬券を買いに行かせた。みつは夫に頼まれた分と自分の分をわけて買った。

みつには独特なデータ分析力とクジ運みたいなものがあり、だんだん勝率が上がっていた。いつもは

馬連を得意とするみつであったが、その時はなんとなく三連単を買ってみたくなり、試してみた。

それが大当たりしてしまったのだ。今で言う所の二億円近くもうけてしまった。夫には黙っていた。

今日の夕飯は何にしようか。お昼はラーメンだったから、夜は納豆ごはんでも食べよう。野菜も食べないとね。

みつは料理をするのが好きだった。そんなに手の込んだものは作れないが、野菜炒めとみそ汁はほぼ毎日

作って食べた。お酒も好きだった。晩酌はあたりまえ。時々昼から呑んだ。今夜もビールと赤ワインをちびちびやった。

だいたいこんな毎日。遠くへ出かけることはないが、池袋に住んでいるから近所に楽しい所がいっぱいあった。

あきない街だと気に入っている。

九十歳も近くなると風呂に入るのもおっくうだ。特に湯船に浸かると出るのが大変。シャワーで十分。

洗面所で服を脱いでいると外でサイレンの音がした。近所で何かあったようだ。救急車か消防車か。

しばらくじっと様子を伺う。あまり近くではないようなので風呂に入ることにした。ふときみちゃんのことが気になる。

まさか、関係ないやねとすぐに忘れた。

夜十一時。布団に入って目を閉じると戦時中の夢を見た。池袋が火の海になっている。みつの実家である

齋藤病院の周りには大きな杉の林があったため、火が家に燃え移らずに済んだ。みつと母親は防空壕に隠れていた。

みつは十代だったけれども、母親から寝ていなさいと言われたので大人しく寝ているうちに火が消えていた。

焼け野原となった池袋の西側をただ風に吹かれながらじっと見ていた。

つづく

※この物語はフィクションです。

齋藤なつ

齋藤なつ

ホームページ作成サービス「グーペ」

和菓子屋で団子を買った。みたらし二本とあんこ二本。みつのアパートで食べることにした。

みつが日本茶を淹れながら鼻歌を歌っていた時だった。きみちゃんの携帯のメロディが鳴った。

みつはチッと舌うちをした。うるさいなあ。みつは携帯など持っていなかったし必要なかった。

「はい」

きみちゃんが携帯に出る。

「なに?よく聞こえない」

きみちゃんが大きな声を出す。みつはお茶の入った湯呑茶碗を持ってテーブルのところにやってくる。

「もしもし?」

きみちゃんの相手は何かギャーギャー叫んでいるみたいだった。いたずらか?電話が切られた。

「誰から?」

「娘からなんだけど」

「わかるんだ」

「うん、ここに名前が出るから」

「ふーん」

「なんだろう?孫がどうのこうのって言ってたけど」

「またかかってくるんじゃないの。お団子食べよ。お茶淹れたし」

「うーん」

きみちゃんは携帯を離さないでいる。

「わたし、帰る。ごめんね」

「えっ、食べないの?」

「気になるから、帰るわ。ごめんなさい」

「えええ」

きみちゃんはバッグを肩からさげて玄関の方へ向かった。みつはイラッとして黙っていた。

湯呑から湯気が立っている。みつがよっこらせと立ち上がるとバタンとドアが閉まってきみちゃんの姿はもうなかった。

部屋はしいんとして、団子が四本テーブルの上にあるだけ。みつはイライラして団子を捨ててやろうかと思った。

でもやめた。もったいないから一人で食べることにした。家族がいる人ってやだなと思った。つまらん、つまらん。

一人はつまらん。子どものころの一人っ子の思い出がよみがえってくる。団子を二本食べてお茶を二杯飲んだら

お腹がいっぱいになって眠たくなった。昼寝でもしよ。誰に迷惑をかけるでもなし。布団に横になった。

夕方になって目が覚めた。時計を見ると二時間も経っていた。寝過ぎたか。ベランダに干していた洗濯物を入れて、

テレビでニュースを見た。また親が子どもを虐待していたという事件が流れている。馬鹿な親がいたもんだ。

自分の可愛い子どもを虐めるなんてさ。うちの息子なんて、と悲しい気持ちになる。

きみちゃんひどいなぁ。やはり友だちより家族の方が大事なんだよね。あたりまえか。

もうずいぶん家族がいないからわからないや。夫が死んだのが十三年前。夫は働くのが嫌いな人で体も弱かった。

良いところがあんまりなかったなぁ。せめて顔くらい好い男ならよかったんだけど。競馬を始めたのも夫が原因だった。

ギャンブル好きのくせに当てるのが下手な男だった。いつもみつの方が勝っていた。

あの日もそう。雨の中、みつに馬券を買いに行かせた。みつは夫に頼まれた分と自分の分をわけて買った。

みつには独特なデータ分析力とクジ運みたいなものがあり、だんだん勝率が上がっていた。いつもは

馬連を得意とするみつであったが、その時はなんとなく三連単を買ってみたくなり、試してみた。

それが大当たりしてしまったのだ。今で言う所の二億円近くもうけてしまった。夫には黙っていた。

今日の夕飯は何にしようか。お昼はラーメンだったから、夜は納豆ごはんでも食べよう。野菜も食べないとね。

みつは料理をするのが好きだった。そんなに手の込んだものは作れないが、野菜炒めとみそ汁はほぼ毎日

作って食べた。お酒も好きだった。晩酌はあたりまえ。時々昼から呑んだ。今夜もビールと赤ワインをちびちびやった。

だいたいこんな毎日。遠くへ出かけることはないが、池袋に住んでいるから近所に楽しい所がいっぱいあった。

あきない街だと気に入っている。

九十歳も近くなると風呂に入るのもおっくうだ。特に湯船に浸かると出るのが大変。シャワーで十分。

洗面所で服を脱いでいると外でサイレンの音がした。近所で何かあったようだ。救急車か消防車か。

しばらくじっと様子を伺う。あまり近くではないようなので風呂に入ることにした。ふときみちゃんのことが気になる。

まさか、関係ないやねとすぐに忘れた。

夜十一時。布団に入って目を閉じると戦時中の夢を見た。池袋が火の海になっている。みつの実家である

齋藤病院の周りには大きな杉の林があったため、火が家に燃え移らずに済んだ。みつと母親は防空壕に隠れていた。

みつは十代だったけれども、母親から寝ていなさいと言われたので大人しく寝ているうちに火が消えていた。

焼け野原となった池袋の西側をただ風に吹かれながらじっと見ていた。

つづく

※この物語はフィクションです。

ホームページ作成サービス「グーペ」

タグ:老人小説 悲劇 コメディ