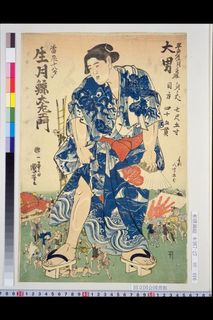

怴婯婰帠偺搳峞傪峴偆偙偲偱丄旕昞帵偵偡傞偙偲偑壜擻偱偡丅

2021擭10寧09擔

斣晅昞偺憡杘帤偼庤彂偒偵 傃偭偔傝両廗摼偵10擭

斣晅偗偺帤偺懢偝偼丄弌悽偺僶儘儊乕僞乕

斣晅偼崱偱尵偆丄儔儞僉儞僌昞偵偁偨傝傑偡丅

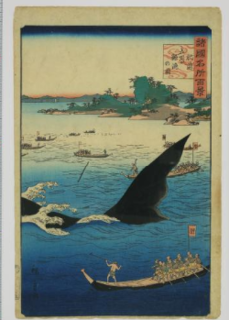

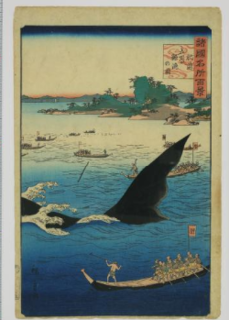

尰嵼偁傞慡偔摨偠宍幃偺廲偺斣晅昞偼曮楋幍擭偵嶌傜傟傑偟偨丅

摉帪偼7抜偁傝傑偟偨偑丄寢嬊尒傗偡偄5抜偺斣晅偵棊偪拝偒傑偟偨丅

崻娸棳偲屇偽傟傞憡杘暥帤偱彂偐傟偰偄傑偡丅

棤曽偲峴巌偵傛傞栄昅彂偒偱偡丅

斣晅昞偼偡傋偰庤彂偒偱偡丂傃偭偔傝

巊傢傟偰偄傞巻偼丄晲廈偺彫愳榓巻丅

崱偼丄働儞僩巻傒偨偄偱偡丅

栘偺斅偵寏広偱慄傪堷偒丄庤彂偒丅

弅彫報嶞偟偰姰惉丅

斣晅昞僒僀僘丗57cm×44cm

挷傋偰偄偰丄斣晅昞偺You tube偑偁傝娤偨偲偙傠丄

戝暥帤丄彫暥帤丄偡傋偰庤彂偒偱偟偨丅

斣晅昞偺棎傟偺側偄暥帤偼丄報嶞暥帤偐偲巚偭偰偄傑偟偨丅

傑偝偐庤彂偒偩偭偨偲偼丄傃偭偔傝偱偡丅

峕屗帪戙偐傜丄偢偭偲懕偄偰偄傞偺偱偟傚偆偹丅

You tube偱偼

壓彂偒側偟偱丄偡傜偡傜偲彂偐傟偰偄傑偟偨丅

偡偛偄偱偡丅

You tube丂

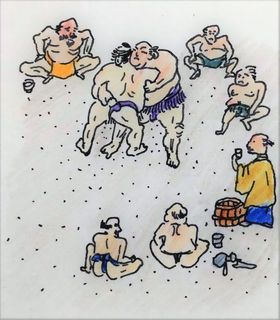

仠戝憡杘偺抦傜傟偞傞悽奅丂乣峴巌偺憡杘帤嫵廗乣乮擔杮憡杘嫤夛岞幃僠儍儞僱儖乯傛傝

峴巌偝傫偺憡杘帤偺廗摼偵偼10擭偐偐傞偦偆偱偡丅

仠戝憡杘妺忛応強傛傝 斅斣晅惢嶌

傂偲偮傂偲偮庤彂偒偱娫堘偄側偔彂偄偰偄傑偡丅

偪傚偭偲丄傃偭偔傝偟傑偡傛両両

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

2021擭10寧06擔

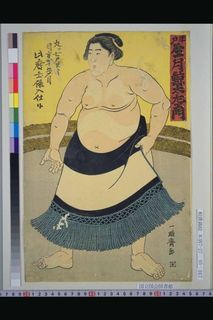

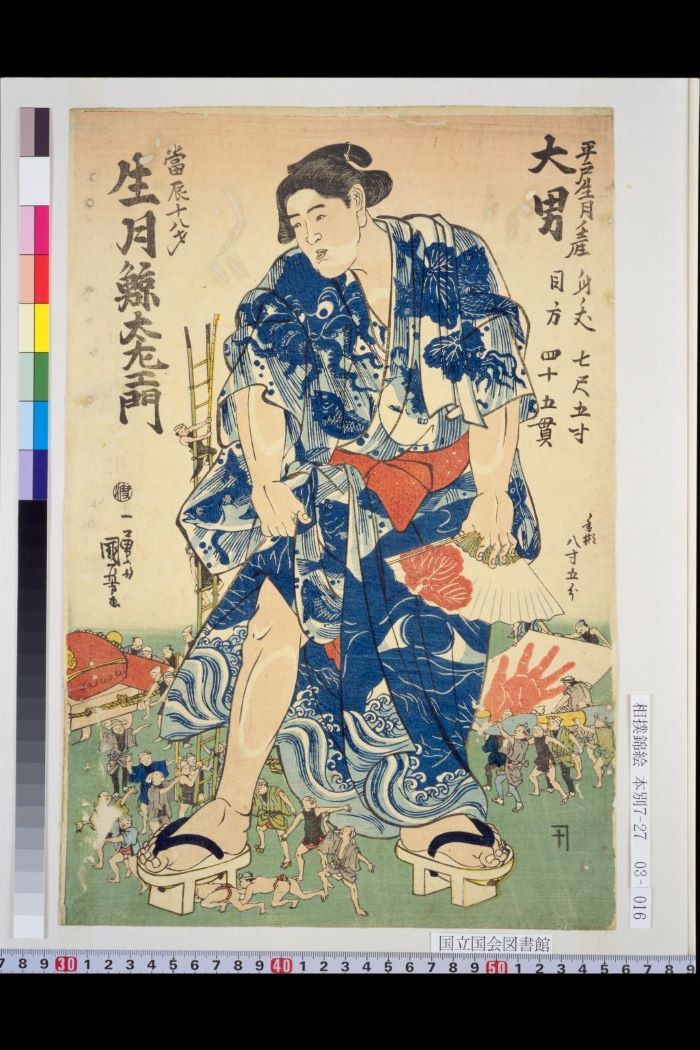

擔杮堦偺嫄恖椡巑仚惗寧 寏懢嵍塹栧

惗寧 寏懢嵍塹栧丂偮偯偒

恎偺忎丗幍広屲悺丂栚曽丗巐廫屲娧乮恎挿227cm丂懱廳169kg乯

乮忋乯堦桬嵵崙朏亀惗寧寏懢嵍塹栧亁乮崙棫崙夛恾彂娰強憼乯

乽崙棫崙夛恾彂娰僨僕僞儖僐儗僋僔儑儞乿廂榐

(https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1313377)

乮壓乯崙朏,彫 亀乽暯屗丂惗寧寏懢嵍塹栧乿亁乮崙棫崙夛恾彂娰強憼乯

乽ARC晜悽奊億乕僞儖僨乕僞儀乕僗乿廂榐

(https://jpsearch.go.jp/item/arc_nishikie-NDL_103_03_017)

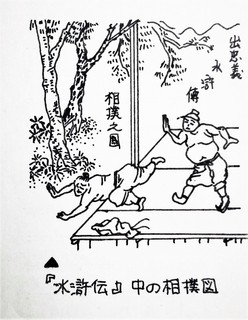

乮嵍乯亀 彅崙柤強昐宨旛慜屲搰寏嫏偺恾亁乮挿栰導棫楌巎娰強憼乯

乽怣廈僨僕僞儖僐儌儞僘 挿栰導棫楌巎娰強憼帒椏乿廂榐

(https://jpsearch.go.jp/item/sdcommons_npmh-03OD02M2459000)

暥惌10擭3寧21擔乮1827擭4寧16擔乯 - 壝塱3擭5寧24擔乮1850擭7寧3擔乯

旍慜崙徏塝孲乮尰嵼偺挿嶈導暯屗巗惗寧挰乯弌恎偺峕屗帪戙偺椡巑丅

杮柤偼丄杗扟梫嶌丅

恎挿偑227cm丄懱廳偑169kg擔杮堦偺嫄恖椡巑偱偁傝傑偟偨丅

暯屗斔惗寧搰偼峕屗帪戙拞婜傛傝曔寏偱桳柤偱偁偭偨丅

寏懢嵍塹栧偲偄偆巐屢柤偼偦偺惗抧偲懱奿偵偪側傫偱偮偗傜傟傑偟偨丅

寏嫏巘偺壠偵嶻傑傟傞丅

晛捠偺愒偪傖傫偺攞偺戝偒偝偱惗傑傟偨偲偄偆丅

巕嫙偺崰丄嫏偵弌傞晝恊偺慏偵堦弿偵忔傠偆偲偟傑偟偨偑丄偁傑傝偵傕恎懱偑戝偒偔忔傜偣偰傕傜偊傑偣傫偱偟偨丅弌嫏偺嵺丄偩偩傪偙偹偨梫嶌偼丄慏偵愊傫偩栐偐傜庤傪棧偝偢丄媡偵慏傪棨偵堷偭挘傝忋偘偰偟傑偭偨偲偄偆榖偑揱傢偭偰偄傑偡丅

偦偺傎偐丄14嵨偱寏傪巇棷傔偨偙偲傗丄敧挌楨偺惃巕慏偲嵒昹偺梫嶌偑峧堷偒傪偟偰彑偭偨側偳榖傕巆偭偰偄傑偡丅

峘偵栠偭偨慏傪偨偭偨堦恖偱堷偒忋偘丄慏傪曉偟偰悈敳偒摍丄壠偺庤揱偄傪傛偔偟偰偄偨偦偆偱偡丅

暲奜傟偨戝偒側恎懱偱夦椡偺帩偪庡偱偡偑丄幚嵺偼抧尦偺奆偵垽偝傟桪偟偄怱傪帩偭偨彮擭偩偭偨傛偆偱偡丅

僥儗價傕側偐偭偨帪戙丄偡偱偵乽暯屗偵偼嫄摱偁傝乿偲丄梫嶌偺塡偼慡崙揑偵抦傟搉偭偰偄傑偟偨丅

妏奅擖傝摍偺桿偄傪尒悽暔偵偝偣偨偔側偄偲椉恊偼抐傝懕偗偰偄傑偟偨偑丄偦偺屻丄戝嶃偺彫栰愳壝暯師乮彫栰愳晹壆乯偺栧偵擖傝丄梻擭1844擭乮揤曐15擭乯偵峕屗憡杘偺嬍奯妟擵彆乮嬍奯晹壆乯栧壓偵擖傝傑偟偨丅

慏傑偨偼搆曕偱偺忋嫗偩偭偨偲巚偄傑偡偑丄栚棫偭偰戝曄側憶偓偩偭偨偲巚偄傑偡偹丅

乽惗寧寏懢嵍塹栧乿偺柤偼丄摉帪偺暯屗斔庡偐傜梌偊傜傟偨丄偲偝傟偰偄傑偡丅

弶搚昒偼18嵨丅戝曄側恖婥幰偲側傝傑偟偨丅

巔丄婄棫偪傕惍偄丄彈惈偐傜傕恖婥偑偁傝傑偟偨丅

幚嵺偺偲偙傠偼傢偐傝傑偣傫偑丄峕屗偱彈梀傃傪妎偊偨寏懢嵍塹栧丅

椉崙偺悈拑壆偺昡敾柡偵怳傜傟丄暊偄偣偵悈拑壆偺嬤偔偺尒悽暔彫壆偵弌偰偄偨堦悺 嬍擵彆偲尵偆恎挿 1m掱搙偺彈惈傪嵢偵偟偨偲偄偆僄僺僜乕僪偑巆偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

庡側惉愌

枊撪嵼埵丗12応強乮1844擭10寧応強-1850擭3寧応強丅扐偟幚嵺偵憡杘傪庢偭偨偺偼1846擭11寧応強偺傒乯

枊撪捠嶼惉愌丗3彑2攕115媥 彑棪.600乮媥応偺戝敿偼搚昒擖傝偺傒偺弌応乯

尰栶嵼埵丗12応強丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮Wikipedia嶲徠乯丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

擔杮堦偺嫄恖椡巑仠惗寧 寏懢嵍塹栧乮偄偒偮偒乮偄偔偯偒丄偄偗偯偒乯 偘偄偨偞偊傕傫乯

丂恎偺忎丗幍広屲悺丂栚曽丗巐廫屲娧乮恎挿227cm丂懱廳169kg乯

乮忋乯堦桬嵵崙朏亀惗寧寏懢嵍塹栧亁乮崙棫崙夛恾彂娰強憼乯

乽崙棫崙夛恾彂娰僨僕僞儖僐儗僋僔儑儞乿廂榐

(https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1313377)

乮壓乯崙朏,彫 亀乽暯屗丂惗寧寏懢嵍塹栧乿亁乮崙棫崙夛恾彂娰強憼乯

乽ARC晜悽奊億乕僞儖僨乕僞儀乕僗乿廂榐

(https://jpsearch.go.jp/item/arc_nishikie-NDL_103_03_017)

乮嵍乯亀 彅崙柤強昐宨旛慜屲搰寏嫏偺恾亁乮挿栰導棫楌巎娰強憼乯

乽怣廈僨僕僞儖僐儌儞僘 挿栰導棫楌巎娰強憼帒椏乿廂榐

(https://jpsearch.go.jp/item/sdcommons_npmh-03OD02M2459000)

暥惌10擭3寧21擔乮1827擭4寧16擔乯 - 壝塱3擭5寧24擔乮1850擭7寧3擔乯

旍慜崙徏塝孲乮尰嵼偺挿嶈導暯屗巗惗寧挰乯弌恎偺峕屗帪戙偺椡巑丅

杮柤偼丄杗扟梫嶌丅

恎挿偑227cm丄懱廳偑169kg擔杮堦偺嫄恖椡巑偱偁傝傑偟偨丅

暯屗斔惗寧搰偼峕屗帪戙拞婜傛傝曔寏偱桳柤偱偁偭偨丅

寏懢嵍塹栧偲偄偆巐屢柤偼偦偺惗抧偲懱奿偵偪側傫偱偮偗傜傟傑偟偨丅

寏嫏巘偺壠偵嶻傑傟傞丅

晛捠偺愒偪傖傫偺攞偺戝偒偝偱惗傑傟偨偲偄偆丅

巕嫙偺崰丄嫏偵弌傞晝恊偺慏偵堦弿偵忔傠偆偲偟傑偟偨偑丄偁傑傝偵傕恎懱偑戝偒偔忔傜偣偰傕傜偊傑偣傫偱偟偨丅弌嫏偺嵺丄偩偩傪偙偹偨梫嶌偼丄慏偵愊傫偩栐偐傜庤傪棧偝偢丄媡偵慏傪棨偵堷偭挘傝忋偘偰偟傑偭偨偲偄偆榖偑揱傢偭偰偄傑偡丅

偦偺傎偐丄14嵨偱寏傪巇棷傔偨偙偲傗丄敧挌楨偺惃巕慏偲嵒昹偺梫嶌偑峧堷偒傪偟偰彑偭偨側偳榖傕巆偭偰偄傑偡丅

峘偵栠偭偨慏傪偨偭偨堦恖偱堷偒忋偘丄慏傪曉偟偰悈敳偒摍丄壠偺庤揱偄傪傛偔偟偰偄偨偦偆偱偡丅

暲奜傟偨戝偒側恎懱偱夦椡偺帩偪庡偱偡偑丄幚嵺偼抧尦偺奆偵垽偝傟桪偟偄怱傪帩偭偨彮擭偩偭偨傛偆偱偡丅

暯屗偵嫄摱偁傝

僥儗價傕側偐偭偨帪戙丄偡偱偵乽暯屗偵偼嫄摱偁傝乿偲丄梫嶌偺塡偼慡崙揑偵抦傟搉偭偰偄傑偟偨丅

妏奅擖傝摍偺桿偄傪尒悽暔偵偝偣偨偔側偄偲椉恊偼抐傝懕偗偰偄傑偟偨偑丄偦偺屻丄戝嶃偺彫栰愳壝暯師乮彫栰愳晹壆乯偺栧偵擖傝丄梻擭1844擭乮揤曐15擭乯偵峕屗憡杘偺嬍奯妟擵彆乮嬍奯晹壆乯栧壓偵擖傝傑偟偨丅

慏傑偨偼搆曕偱偺忋嫗偩偭偨偲巚偄傑偡偑丄栚棫偭偰戝曄側憶偓偩偭偨偲巚偄傑偡偹丅

乽惗寧寏懢嵍塹栧乿偺柤偼丄摉帪偺暯屗斔庡偐傜梌偊傜傟偨丄偲偝傟偰偄傑偡丅

弶搚昒偼18嵨丅戝曄側恖婥幰偲側傝傑偟偨丅

巔丄婄棫偪傕惍偄丄彈惈偐傜傕恖婥偑偁傝傑偟偨丅

幚嵺偺偲偙傠偼傢偐傝傑偣傫偑丄峕屗偱彈梀傃傪妎偊偨寏懢嵍塹栧丅

椉崙偺悈拑壆偺昡敾柡偵怳傜傟丄暊偄偣偵悈拑壆偺嬤偔偺尒悽暔彫壆偵弌偰偄偨堦悺 嬍擵彆偲尵偆恎挿 1m掱搙偺彈惈傪嵢偵偟偨偲偄偆僄僺僜乕僪偑巆偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

庡側惉愌

枊撪嵼埵丗12応強乮1844擭10寧応強-1850擭3寧応強丅扐偟幚嵺偵憡杘傪庢偭偨偺偼1846擭11寧応強偺傒乯

枊撪捠嶼惉愌丗3彑2攕115媥 彑棪.600乮媥応偺戝敿偼搚昒擖傝偺傒偺弌応乯

尰栶嵼埵丗12応強丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮Wikipedia嶲徠乯丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

2021擭10寧02擔

峕屗帪戙偺憡杘嫽峴 嫄恖椡巑傗夦摱椡巑偨偪

峕屗帪戙丄憡杘嫽峴偲偄偆偺偑偁傝傑偟偨丅

嫄恖椡巑傗夦摱椡巑傪丄堦恖偱搚昒擖傝傪偝偣偨尒悽暔偱偟偨丅摉帪丄娤媞偺嫽枴傪廤傔嫽峴揑偵戝曄恖婥偑偁偭偨偦偆偱偡丅

斵傜偼丄憡杘傪庢傜偝傟傞偙偲偑側偄搚昒擖傝愱栧偺椡巑偑懡偔丄偦偺屻妶桇偡傞幰偼偛偔傢偢偐偱偟偨丅

傕偔偠

仠嫄恖椡巑

丂楌戙俀埵乽戝嬻晲嵍塹栧乿

丂楌戙侾埵乽惗寧 寏懢嵍塹栧乿

仠夦摱椡巑丂

丂乽婼庒椡擵彆乿乽婼彑椡乑丠乿

丂乽婼摱娵抾徏乿乽彫屗暯婽巐榊乿乽戝摱嶳暥屲榊乿

峕屗帪戙偺嫄恖椡巑傗夦摱椡巑偨偪

嫄恖椡巑丂楌戙俀埵

仠戝嬻晲嵍塹栧丂恎挿213cm丂120kg丂

旍屻崙忋塿忛孲乮尰嵼偺孎杮導忋塿忛孲乯弌恎丅擾柉偺巕偲偟偰惗傑傟傞丅

抧尦偺懞乆偱傕嫄娍偝偼桳柤偱丄媿傪屪偖偙偲偑偱偒偨偦偆偱媿屢偁傞偄偼媿屪偓偲偄偆丄

偁偩柤偑偁傝傑偟偨丅

暥惌10擭乮1828擭乯孎杮斔庡嵶愳惸岇偵楢傟傜傟偰峕屗偵晪偒丄彑僲塝梌堦僄塹栧乮尦戝娭丒婼柺嶳梌堦塃僄栧乯偵掜巕擖傝偟偰峕屗憡杘偺娕斅椡巑偲側傝傑偟偨丅

惗寧寏懢嵍塹栧乮1827-1850乯偵師偖楌戙2埵偺嫄恖椡巑偲偝傟偰偄傑偡丅

搚昒擖傝愱栧偺娕斅椡巑偱娞怱偺憡杘偺曽偼丄斣晅偵偺傞偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵

擔杮堦偺嫄恖椡巑丂楌戙侾埵

仠惗寧 寏懢嵍塹栧丂恎挿227cm丂懱廳169kg

乮偄偒偮偒乮偄偔偯偒丄偄偗偯偒乯 偘偄偨偞偊傕傫乯

暥惌10擭3寧21擔乮1827擭4寧16擔乯 - 壝塱3擭5寧24擔乮1850擭7寧3擔乯

旍慜崙徏塝孲乮尰嵼偺挿嶈導暯屗巗惗寧挰乯弌恎偺峕屗帪戙偺椡巑丅杮柤偼丄杗扟梫嶌丅恎挿偑227cm丄懱廳偑169kg擔杮堦偺嫄恖椡巑偱偁傝傑偟偨丅

寏嫏巘偺壠偵嶻傑傟傞丅晛捠偺愒偪傖傫偺攞偺戝偒偝偱惗傑傟偨偲偄偆丅

巕嫙偺崰丄嫏偵弌傞晝恊偺慏偵堦弿偵忔傠偆偲偟傑偟偨偑丄偁傑傝偵傕恎懱偑戝偒偔忔傜偣偰傕傜偊傑偣傫偱偟偨丅弌嫏偺嵺丄偩偩傪偙偹偨梫嶌偼丄慏偵愊傫偩栐偐傜庤傪棧偝偢丄媡偵慏傪棨偵堷偭挘傝忋偘偰偟傑偭偨偲偄偆榖偑揱傢偭偰偄傑偡丅

傑傫偑擔杮愄榖傒偨偄偱偡偹丅

丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵

夦摱椡巑

仠婼庒椡擵彆丂俉嵨偱丄恎挿121cm丄懱廳68kg

壧愳崙朏昅丂壝塱婜乮1848–54乯栘斉懡怓嶞丂戝敾嬔奊丂37.2×25.5cm

忋憤崙晲幩孲乮尰嵼偺愮梩導嶳晲巗乯偺擾柉偺巕偲偟偰惗傑傟傞丅

巕嫙偺崰偐傜恎懱偑戝偒偔丄夦摱椡巑偲偟偰1850擭11寧偵弶搚昒傪摜傒傑偟偨丅

柧帯5擭3寧偵擖枊丅柧帯7擭偵偼乽彑僲塝梌堦塃僄栧乿偲夵柤丅柧帯16擭5寧傑偱応強傪偮偲傔傑偟偨丅嵟崅埵偼搶慜摢昅摢丅

惉愌傪巆偟妶桇偟偨丄偛偔傢偢偐側夦摱椡巑偺偆偪偺堦恖偱偡丅

丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵

夦摱椡巑

仠婼彑椡乑丠丂13嵨偱109kg

丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵

夦摱椡巑

仠婼摱娵抾徏丂10嵨偱68kg

丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵

夦摱椡巑

仠彫屗暯婽巐榊丂13嵨偱懱廳105kg

丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵

夦摱椡巑

戝恖婥偐傢偄偄偹丄暥屲榊偪傖傫

仠戝摱嶳暥屲榊乮偩偄偳偆偞傫 傇傫偛傠偆)

姲惌擭娫偺夦摱椡巑丂俉嵨偱81kg

塇楍懞嶳孲挿撘懞弌

丂

嶳宍導偱擾柉偺巕偲偟偰惗傑傟傞丅

姲惌6擭乮1794擭乯9寧丄悢偊擭7嵨乮枮6嵨乯偱弶搚昒傪摜傒丄

峕屗拞傪惾姫偟傑偟偨丅彑愳弔塸,彑愳弔嶳,婌懡愳壧枦,搶廎嵵幨妝側偳偺恖婥奊巘偨偪偑暥屲榊傪岲傫偱昤偒傑偟偨丅拞偱傕丄幨妝偼乽戝摱嶳搚昒擖傝乿僔儕乕僘偲偟偰丄4揰晜悽奊偵昤偄偰偄傞丅

暥壔擭娫偵憡杘傪庢偭偨婰榐偑巆偭偰偄傑偡偑丄娞怱偺憡杘偺曽偼戝偟偰怳傞偄傑偣傫偱偟偨丅1812擭乮暥壔9擭乯4寧応強偱堷戅丅

堷戅屻丄恄揷壓扟峀摽帥偺慜偱儌僌僒傗庤怈傪攧偭偰斏惙偟傑偟偨丅

弶搚昒偱偼彫偝偔丄偙傠偙傠偲偟偰丄傒傫側戝徫偄偟偨偱偟傚偆偹丅

丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵丵

搚昒擖傝愱栧偺椡巑偨偪偼丄

擖枊偟偰傕弌悽偡傞椺偼彮側偔懡偔偼丄攑嬈偟偰崙偵婣偭偰偟傑偆幰偑懡偐偭偨偦偆偱偡丅

嵶愳 惸岇乮傎偦偐傢 側傝傕傝乯乮1804擭10寧19擔-1860擭6寧6擔乯丗峕屗帪戙屻婜偺戝柤丅旍屻崙塅搚斔8戙斔庡偺偪旍屻孎杮斔10戙斔庡丅

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

2021擭09寧29擔

憡杘 搚昒偺楌巎

搚昒偺楌巎

仠憡杘愡夛乮偡傑傂偺偣偪偊乯

仠愄丄搚昒偼側偐偭偨乧朖旤偼堖椶丄媩栴丄愵

仠搚昒偺偼偠傑傝

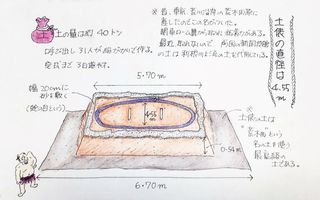

仠搚昒偺捈宎偼丄4.55倣

仠憡杘愡夛乮偡傑傂偺偣偪偊乯

仠愄丄搚昒偼側偐偭偨乧朖旤偼堖椶丄媩栴丄愵

仠搚昒偺偼偠傑傝

仠搚昒偺捈宎偼丄4.55倣

憡杘愡夛乮偡傑傂偺偣偪偊乯

媨拞偱偺憡杘偼丄慜偺婰帠偱彂偄偨廻擧乮偡偔偹乯偲鏚懍乮偗偼傗乯偺

幍梉偺揤棗憡杘屘帠偵偪側傫偱枅擭幍梉偵峴傢傟傞傛偆偵側偭偰偄偭偨丅

揤棗憡杘偺儖乕僣偼撧椙挬枛婜傑偱慿傝傑偡丅

734擭乮揤暯6擭)俈寧俈擔乮亀懕擔杮彂婭亁惞晲揤峜憡杘媃傪偛棗偵側傞乯

嵟弶偺婰榐偲偟偰巆偭偰偄傑偡丅

嵉夈揤峜偺帪戙偺崰偼丄

幍梉偺梋嫽偐傜弌偰偙偺崰偐傜憡杘愡夛乮偡傑偄偺偣偪偊乯偲偄偆尵梩偑巊傢傟巒傔丄媨拞偺峴帠偲側傝傑偟偨丅幩楃傗婻幩乮屻偵嫞攏乯偲暲傫偱乽嶰搙愡乿偲傕屇偽傟傑偟偨丅

7寧7擔偺幍梉偺擔丄弌恎抧偵傛偭偰搶惣偵暘偗傜傟偨慡崙偺椡帺枬偑憡杘傪庢傝丄搶曽偑彑偰偽搶崙偑丄惣曽偑彑偰偽惣崙偑朙嶌偵側傞偲偄偆擾峩媀楃偺愯偄偱偡丅憡杘偼晲寍偱偁傞偲偲傕偵丄屲崚朙忰傗戝嫏傪婅偭偰恄偵曭擺偡傞恄帠偲偟偰偺懁柺偑偁傝傑偡丅

偙偺憡杘愡夛乮偡傑偄偺偣偪偊乯偑丄崱偺崙媄丒戝憡杘偺儖乕僣偵側偭偰偄傑偡丅

愄丄搚昒偼側偐偭偨乧朖旤偼堖椶丄媩栴丄愵

尰戙偺憡杘偲嵟傕堎側傞揰偼丄搚昒傗峴巌偑側偄偙偲偱偡丅

娤媞偼揤峜偲岞嫧偲崅姱偺傒偱丄

弌応偟偨椡巑偨偪偼丄傎偲傫偳偑擾柉偱偟偨丅

搚昒偑柍偔丄偦偺崰偺寛傑傝庤偼丄

搳偘搢偟丄撍偒弌偟丄庤傗懌傪晅偔丄懪妡偗丄彫庤搳偘側偳偱彑晧傪寛傔偰偄傑偟偨丅

媨掛懁偼丄椡巑偨偪偺柺搢偼尒偢丄庤摉側偳傕晄廫暘偱偟偨偑丄

柤傪忋偘偨応崌丄柶惻側偳偺慬抲偑庴偗傜傟傞偙偲傕偁傝傑偟偨丅

彑幰傊偺朖旤偼丄堖椶丄媩栴丄愵側偳偑梌偊傜傟偨偦偆偱偡丅

搚昒偺偼偠傑傝

搚昒偺偼偠傑傝偼丄亀憡杘揱彂亁偵傛傞偲

姍憅帪戙偵尒暔恖偑捈宎7 - 9儊乕僩儖乮4 - 5娫乯偺椫傪嶌傝丄

恖偑憡杘偺廃傝傪埻傫偱憡杘傪偲傞乽恖曽壆乮傂偲偐偨傗乯乿

偩偭偨偺偩傠偆偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

憡杘偵偲偭偰廳梫側搚昒偱偡偑丄

偙偺搚昒偑偄偮弌尰偟偨偺偐丄徻偟偔偼傢偐偭偰偄傑偣傫丅

愄偺奊傪柾幨偟偰傒傑偟偨丅偙偺傛偆側姶偠偩偭偨傒偨偄偱偡丅

偺傫傃傝偟偰尒偊傑偡偹丅

搚昒偺捈宎偼丄4.55倣

愄丄搶嫗峳愳増娸偺峳栘揷尨偺搚偱搚昒傪嶌偭偰偄傑偟偨丅

娭搶儘乕儉憌偺搚偱擲拝椡偑偁傝傑偡丅

嵟嬤偼丄庢傟側偄偺偱椉崙偺怴崙媄娰偺搚偼棙崻愳忋棳偺搚傪戙梡偟偰偄傑偡丅

搚偺検偼栺40僩儞

屇傃弌偟31恖偑憤偑偐傝偱嶌傝傑偡丅姰惉傑偱俁擔傪梫偟傑偡丅

尰嵼偺戝憡杘偼丄搚昒丄斣晅昞丄闉傗拝暔丄庢傝慻傒側偳丄愄偐傜曄傢傝側偔懕偔婱廳側揱摑暥壔偱偡丅

峕屗帪戙偵丄堦弖僞僀儉僗儕僢僾偟偨偐偺傛偆側懱尡偑偱偒偰妝偟偄偱偡偹丅

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

丂丂

丂丂丂

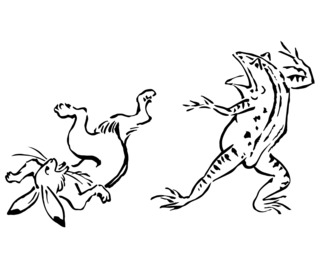

憡杘偺楌巎偵巆傞廻擧乮偡偔偹乯偲鏚懍乮偗偼傗乯偺椡偔傜傋

乽擔杮彂婭乿偵偱偰偔傞廻擧乮偡偔偹乯偲鏚懍乮偗偼傗乯偺椡偔傜傋

擔杮偺偍憡杘偺婲尮偼丄乽弌塤偺恄榖乿偵弌偰偔傞恄條擇恖偺椡斾傋彂偐傟偰偄傑偡丅暥昅偱彂偐傟偨嵟屆偺憡杘偱偡偑丄偙傟偼偁偔傑偱傕恄榖偵側傝傑偡丅

巎幚偲偟偰嵟屆偺傕偺偼丄乽擔杮彂婭乿偵偱偰偔傞丄栰尒廻擧乮偺傒偺偡偔偹乯偲摉杻鏚懍乮偲偆傑偺偗偼傗乯偺椡偔傜傋偲尵傢傟偰偄傑偡丅

愄乆丄戝榓偺崙 醕杻(偲偆傑乯偺梂偵戝曄夦椡偺帩偪庡醕杻鏚懍乮偲偆傑偺偗偼傗乯偲偄偆恖暔偑偍傝傑偟偨丅妏傪偝偄偰丄僇僊傪傑偭偡偖偵怢偽偡偙偲傕偨傗偡偔弌棃傑偟偨丅

峀偄悽偺拞偱丄巹偲愴偊傞傕偺偼偄側偄偺偐丄偄偨傜愴偭偰傒偨偄傕偺偩偲忢擔崰偐傜尵偭偰偍傝傑偟偨丅

揤峜偑偦偺榖傪暦偒丄壠恇偵屳妏偵愴偊傞傛偆側傕偺偼偄側偄偺偐丄偲恞偹偨偦偆偱偡丅

壠恇偺堦恖偑丄弌塤偺崙偵桪傟偨椡傪帩偮偲偄偆栰尒廻擧乮偺傒偺偡偔偹乯偲偄偆幰偍傝傑偡丅帋偟偵屇傫偱堦弿偵愴傢偣偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丄偲恑尵偟傑偟偨丅揤峜偼戝偄偵巀惉偟傑偟偨丅

捈偪偵慶挿旜巗傪巊幰偵棫偰偰弌塤偵岦偐傢偣丄栰尒廻擧傪屇傃婑偣傑偟偨丅

偦偟偰丄椡偔傜傋偑峴傢傟傞偙偲偵側偭偨偺偱偡丅

椡偔傜傋偲尵偭偰傕惗敿壜側傕偺偱偼側偔丄揤峜傪慜偵偟偰偺幍梉偺寛摤偱偟偨丅

帪丂丗悅恗幍擭乮300擭乯7寧7擔

応強丗崱偺撧椙導丄堥忛孲揨岦

懌傪忋偘偰廟傝偁偄丄書偊偰偼搳偘丄嵟屻偵偼廻擧偑鏚懍偺榚暊傪廟傝愜傝丄偝傜偵摜傒嵱偄偰偲偳傔傪偝偡丅偲偄偆斶嶴側傕偺偱偁傝傑偟偨丅幍擔娫傪偐偗偨挿偄愴偄偱偟偨丅

偦偟偰丄悅恗揤峜偼彑幰偺廻擧偵偼朖旤偲偟偰丄鏚懍偺強桳偺抧傪偡傋偰梌偊傑偟偨丅

戝慼朏擭亀朏擭晲幰澷椶丂栰尒廻徧丒摉杻廟懍亁乮崙棫崙夛恾彂娰強憼乯

乽崙棫崙夛恾彂娰僨僕僞儖僐儗僋僔儑儞乿廂榐

(https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1302751)

栰尒廻擧恄幮

搶嫗椉崙崙媄娰偺杮応強慜乆擔偵栰尒廻擧恄幮乮搶嫗搒杗揷嬫乯偱擔杮憡杘嫤夛偺姴晹丄怰敾晹偺姴晹丄憡杘拑壆摍娭學幰偑廤傑傝丄弌塤戝幮嫵恄姱偺恄帠偑幏傝峴傢傟偰偄傑偡丅

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

憡杘偺婲尮偼偄偮偐傜 擔杮偠傖側偄偺丠

憡杘偺婲尮偼偄偮偐傜

尰嵼偺憡杘偼丄1909擭乮柧帯42擭乯偐傜擔杮偺崙媄偲偝傟偰偄傑偡偑丄

悽奅偱偼戝愄偐傜柉懓偑丄尰戙偺憡杘偵帡偨傛偆側椡斾傋傪偟偰偄傑偟偨丅

慻傒崌偭偰奿摤偟偰偄傞傛偆側奊偑昤偐傟偨氣傗暻夋側偳偑敪孈偝傟偰偄傑偡丅

仠堦斣嵟屆偲偟偰偼丄栺4600擭慜僥傿僌儕僗丒儐乕僼儔僥僗暥柧偑塰偊偨屆戙僀儔僋墹挬偱乽奿摤憸媟晅偒憃氣乿偑敪孈偝傟偰偄傑偡丅

丂憡杘偵傛偔帡偨嫞媄傪峴偭偰偄傞抝巕擇恖偑宆偳傜傟偰偄傑偡丅

仠2500擭慜偺僄僕僾僩丒僫僀儖愳偺屆暛偱傕丄憡杘偵傛偔帡偨巔傪偡傞棁偺抝巕偵暻夋偑敪尒偝傟偰偄傑偡丅

仠儓乕儘僢僷偱偼丄栺擇愮悢昐擭慜偵屆戙僆儕儞僺僢僋偑奐偐傟抝巕偑慻傒崌偭偰愴偆憡杘偵傛偔帡偨巔偑嶮傗氣偵昤偐傟偰偄傑偡丅

偙偺傛偆側憡杘偺儖乕僣偼丄

拞崙丄儌儞僑儖丄娯崙丄僜價僄僩傗僀儞僪丄僀儞僪僱僔傾丄僽儔僕儖側偳悽奅奺抧偵巆偭偰偄傑偡丅

擔杮崙撪奜偱摨偠傛偆側宍懺偺奿摤媄偲偟偰偼丄壂撽杮搰偺壂撽妏椡乮僔儅乯丄儌儞僑儖偺僽僼丄拞崙偺僔儏傾僀僕儍僆丄挬慛敿搰偺僔儖儉丄僩儖僐偺儎乕儖僊儏儗僔丄僙僱僈儖偺儔儞僽側偳偑偁傞丅偦傟偧傟撈帺偺柤慜傪帩偮偑丄擔杮崙撪偱徯夘偝傟傞応崌偵偼壗乆憡杘乮壂撽憡杘乮棶妏椡乯丄儌儞僑儖憡杘丄僩儖僐憡杘側偳乯丄偲偄偭偨柤偱屇偽傟傞偙偲偑懡偄丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂Wikipedia偐傜堷梡丂

憡杘偼擔杮撈帺偱擔杮偑儖乕僣偩偲偽偐傝巚偭偰偄傑偟偨丅

挷傋偰傒傞偲埲奜偲屆偔偰丄恖娫偺杮擻偵婎偯偄偰偄傞傛偆偵巚偊傑偡丅

儃僋僔儞僌偺傛偆側奿摤媄傕丄悽奅奺抧偵屆偔偐傜偁傞偺偱偟傚偆偹丅

彫妛惗偺崰丄僋儔僗偺抝偺巕偑傛偔庢偭慻傒崌偄偟偰偄偨偺傪巚偄偩偟傑偟偨乨

僇儞僈儖乕傕丄儃僋僔儞僌偟傑偡傕偺偹丅

偆偪偺擫傕愴偭偰偄傑偡傛丅

擇杮懌偱棫偪偁偑偭偰傛偔庢偭慻傒崌偄偟傑偡丅儊僗偱偡偑

柾幨偟偰傒傑偟偨丅曄側奊偵側偭偰偟傑偄傑偟偨

幚暔偺奊偲偼偐偗棧傟偰偄傑偡偺偱偛椆彸偔偩偝偄

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

2021擭09寧27擔

偪傚偭偲丄傃偭偔傝両僋儔儞儀儕乕偺廂妌曽朄

僋儔儞儀儕乕偺廂妌曽朄

僕儍儉傗僕儏乕僗側偳丄晛抜丄巹偨偪偺恎嬤偵偁傞僋儔儞儀儕乕偱偡偑丄偳偺傛偆偵廂妌偝傟偰偄傞偺偐丄抦偭偰偄傑偡偐丠

廂妌偼偙傫側姶偠偱峴傢傟傑偡丅

傑偢偼丄僋儔儞儀儕乕敤偺栘偑姰慡偵悈杤偡傞傎偳傑偱悈傪偼傝傑偡丅

偄偭傁偄偵側偭偨傜丄悈拞偱婡夿傪巊偭偰栘傪梙傜偟傑偡丅

偡傞偲丄幚偑奜傟悈柺偵傉偐傉偐偲幚偑晜偐傃傑偡丅

側偍丄敤偵偼偭偨悈偼僋儔儞儀儕乕偺栘傪椻奞偐傜庣傞岠壥傕偁傞偨傔丄弔傑偱悈傪敳偐偢偵偦偺傑傑墇搤偝偣傑偡丅

晜偐傫偩壥幚偼敤偺妏偵廤傔傜傟丄戝宆婡夿偱偡偔偄庢偭偰廂妌偟傑偡丅

偦偺屻丄岺応偱愻忩丄慖暿丅

崼曪傑偨偼壛岺屻丄曐懚偝傟傑偡丅

幨恀偱傒傑偟偨偑丄

偦偺敤偺婯柾偺偡偛偄偙偲両偦傟偵傕傃偭偔傝丅

傒側偝傫傕丄偙偺傛偆側傾儊儕僇偺僋儔儞儀儕乕敤偺幨恀傪僇儗儞僟乕側偳偱尒偨偙偲偁傞偲巚偄傑偡丅

90亾偼丄偙偺傛偆偵悈偵晜偐傋偨曽朄偱廂妌偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅

婯柾偑偡偛偄偱偡偐傜丄傂偲偮傂偲偮庤嶌嬈偱揈傒庢偭偰偄偨傜壗擭傕偐偐傝偦偆偱偡傕偺偹丅

堦婥偵廂妌偱偒偰丄峫偊偨恖執偄丅

僋儔儞儀儕乕偺栘偼僩僎偑偁傞偺偱丄偙偺傛偆側曽朄偵側偭偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅

偮偄偱偵丄墭傟傕棊偪偰拵傕庢傟偰丄堦愇擇捁偱偡丅

巹偼丄庤揈傒偺廂妌偲偽偐傝巚偭偰偄傑偟偨丅

擔杮偱偼丄側偐側偐巚偄偮偐側偄曽朄偱偡丅

傾儊儕僇偺峀戝側僋儔儞儀儕乕敤丄幚嵺偵尒偰傒偨偄偱偡偹丅

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

2021擭09寧24擔

僕儍儉傗僕儏乕僗偵擖偭偰偄傞丄僋儔儞儀儕乕偺柤慜偺桼棃偼

傆偩傫壗婥側偔巊偭偰偄傞傕偺傗丄堸傫偩傝怘傋偨傝偟偰偄傞傕偺傕丄

柤慜偵偼偍傕偟傠偄桼棃偑偁傝傑偡丅

僋儔儞儀儕乕偲偼丂柤慜偺桼棃

崱夞偼丄僕儏乕僗傗丄僕儍儉偺慺嵽偲偟偰傛偔巊傢傟偰偄傞乽僋儔儞儀儕乕乿偵偮偄偰徯夘偟傑偡丅

僋儔儞儀儕乕

尨嶻抧偼丄儓乕儘僢僷傗杒暷偱偡丅

10cm傎偳偺僩僎偺偁傞掅栘偵丄彫偝側僟乕僋僺儞僋偺壴傪嶇偐偣傑偡丅

杒敿媴丄姦懷偺巁惈偺徖抧偵尒傜傟丄幚偼媴忬偱1cm乣2cm掱搙丅弉偡偲愒偔側傝傑偡丅

僣儖僐働儌儌丄僸儊僣儖僐働儌儌丄僆僆儈僣儖僐働儌儌丄儀傾儀儕乕側偳偺庬椶偑偁傝傑偡丅

僋儔儞儀儕乕偼丄

仠掃 (crane) 偺

仠儀儕乕 (berry) 偲偄偆堄枴

傾儊儕僇丄弶婜偺儓乕儘僢僷偐傜堏柉偨偪偑丄壴偺偮傏傒偺宍偑掃偺庱丄摢丄偔偪偽偟偵帡偰偄傞偙偲偐傜柤晅偗偨丄偲偝傟偰偄傑偡丅僋儔儞儀儕乕偑掃偺岲暔偱偁傞偲偄偆偙偲偐傜偲傕尵傢傟偰偄傑偡丅

17悽婭丄僯儏乕僀儞僌儔儞僪偱偼孎偑岲傓偙偲偐傜乽儀傾儀儕乕乿偲屇偽傟傞偙偲傕偁傝傑偟偨丅

仠掃 (crane) 偺

仠儀儕乕 (berry) 偲偄偆堄枴

傾儊儕僇丄弶婜偺儓乕儘僢僷偐傜堏柉偨偪偑丄壴偺偮傏傒偺宍偑掃偺庱丄摢丄偔偪偽偟偵帡偰偄傞偙偲偐傜柤晅偗偨丄偲偝傟偰偄傑偡丅僋儔儞儀儕乕偑掃偺岲暔偱偁傞偲偄偆偙偲偐傜偲傕尵傢傟偰偄傑偡丅

17悽婭丄僯儏乕僀儞僌儔儞僪偱偼孎偑岲傓偙偲偐傜乽儀傾儀儕乕乿偲屇偽傟傞偙偲傕偁傝傑偟偨丅

僋儔儞儀儕乕偼丄杒傾儊儕僇偱偼傾儊儕僇廈偺愭廧柉懓偑怘梡偲偟偨偺偑嵟弶偲偝傟傑偡丅

僯儏乕僀儞僌儔儞僪儅僒僠儏乕僙僢僣廈撿搶晹偵廧傓僀儞僨傿傾儞晹懓乮愭廧柉儚儞僷僲傾僋懓乯偼丄僋儔儞儀儕乕傪屆偔偐傜惗怘丄揱摑曐懚怘偱偁傞傌儈僇儞偺傎偐丄彎栻傗愼怓偲偟偰巊梡偟偰偒傑偟偨丅

弶婜偺擖怉幰払偼丄偁傑傝偺巁枴偺嫮偝偵怘梡偲偼傒側偟偰偄傑偣傫偱偟偨偑丄

17悽婭埲崀丄偼偪傒偮傗嵒摐偑庤偵擖傞傛偆偵側傞偲丄

偄傠偄傠側怘嵽傪巊偄挷棟傪偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

19悽婭偵偼僋儔儞儀儕乕偼偩偄傇晛媦偟丄僋儔儞儀儕乕僞儖僩傗儘乕僗僩擏傗僞乕僉乕丄備偱嫑側偳偵崌偆僋儔儞儀儕乕僜乕僗傕搊応偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

儁儈僇儞丗

乮塸岅: pemmican乯僇僫僟偍傛傃傾儊儕僇偵愭廧偡傞僀儞僨傿傾儞偨偪偺揱摑揑側怘昳丄実懷曐懚怘偺堦庬

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

2021擭09寧20擔

屲榊敧昉乨壗偰撉傓偱偟傚偆偐丠

柤慜偑偲偰傕晄巚媍偱偟偨偺偱

乽屲榊敧昉乿丂偐傫偨傫偵挷傋偰傒傑偟偨偺偱丄偛徯夘偄偨偟傑偡

帺暘偺懠偺僽儘僌偱傕丄慜偵偪傚偭偲彂偄偨偙偲偑偁傝傑偡偑乨

埳払惌廆偺挿彈偺柤慜偱偡丅

1594擭6寧16擔

嫗搒偺阙妝戞壆晘偵偰惗傑傟傞丅

惌廆偲惓幒垽昉偺娫偵

寢崶15擭栚偵偟偰弶傔偰庼偐偭偨懸朷偺拕弌巕偱偟偨丅

晇晈偼摉慠丄埳払壠屻宲幰偲側傞抝帣偑惗傑傟傞偙偲傪嫮偔朷傫偱偄傑偟偨丅

惌廆偼丄抝巕柤乽屲榊敧乿偟偐峫偊偰偄側偐偭偨偦偆偱偡丅

惗傑傟偰傒傟偽彈偺巕偱丄

惌廆偼丄偦偺傑傑丂屲榊敧+昉丂偱丄

屲榊敧昉偲丄柦柤偟偨偲偄傢傟偰偄傞偦偆偱偡丅

偦偆偱偡傛偹丅

愄偼惗傑傟傞傑偱抝偺巕偐彈偺巕偐慡慠傢偐傝傑偣傫傕偺偹丅

偪傚偭偲偐傢偄偦偆側姶偠傕偟傑偡偑乨乨丂

傎傫偲偆偺屲榊敧昉條偺偍婥帩偪偼偳偆偩偭偨偺偱偟傚偆偐丅

偦偆偦偆丄傒側偝傫丂

屲榊敧昉偭偰丂壗偰撉傫偱傑偟偨

乨??

僑儘僴僠僸儊偠傖偁傝傑偣傫傛丄丂

偄傠偼傂傔偱偡傛丅偄傠偼傂傔

屲榊敧昉偼偦偺屻丄摽愳壠峃偺榋抝丄

徏暯拤婸乮偺偪戝柤乯偲惌棯寢崶偝偣傜傟偰偟傑偄傑偡偑

巕嫙偼偄傑偣傫偱偟偨偑丄拠偼杛傑偠偐偭偨偦偆偱偡丅丂

偦偺偺偪

尦榓2擭乮1616擭乯

拤婸偑夵堈偝傟偰棧墢偡傞偙偲偵乨

屲榊敧昉偼丄愬戜偺晝丂惌廆偺傕偲偵栠傞偙偲偲側傝傑偟偨丅

愬戜忛杮娵惣娰偵廧傫偩偙偲偐傜惣娳揳乮偵偟偩偰偳偺乯偲屇偽傟偨偦偆偱偡丅

斢擭偼棊忺偟偰揤椯堾偲崋偟傑偟偨丅68嵨偱惗奤傪廔偊傑偟偨丅

屲榊敧昉偼丄戝曄旤偟偔憦柧側曽偩偭偨偦偆偱偡♡丂

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

乽屲榊敧昉乿丂偐傫偨傫偵挷傋偰傒傑偟偨偺偱丄偛徯夘偄偨偟傑偡

帺暘偺懠偺僽儘僌偱傕丄慜偵偪傚偭偲彂偄偨偙偲偑偁傝傑偡偑乨

屲榊敧昉

埳払惌廆偺挿彈偺柤慜偱偡丅

1594擭6寧16擔

嫗搒偺阙妝戞壆晘偵偰惗傑傟傞丅

惌廆偲惓幒垽昉偺娫偵

寢崶15擭栚偵偟偰弶傔偰庼偐偭偨懸朷偺拕弌巕偱偟偨丅

晇晈偼摉慠丄埳払壠屻宲幰偲側傞抝帣偑惗傑傟傞偙偲傪嫮偔朷傫偱偄傑偟偨丅

惌廆偼丄抝巕柤乽屲榊敧乿偟偐峫偊偰偄側偐偭偨偦偆偱偡丅

惗傑傟偰傒傟偽彈偺巕偱丄

惌廆偼丄偦偺傑傑丂屲榊敧+昉丂偱丄

屲榊敧昉偲丄柦柤偟偨偲偄傢傟偰偄傞偦偆偱偡丅

偦偆偱偡傛偹丅

愄偼惗傑傟傞傑偱抝偺巕偐彈偺巕偐慡慠傢偐傝傑偣傫傕偺偹丅

偪傚偭偲偐傢偄偦偆側姶偠傕偟傑偡偑乨乨丂

傎傫偲偆偺屲榊敧昉條偺偍婥帩偪偼偳偆偩偭偨偺偱偟傚偆偐丅

偦偆偦偆丄傒側偝傫丂

屲榊敧昉偭偰丂壗偰撉傫偱傑偟偨

乨??

僑儘僴僠僸儊偠傖偁傝傑偣傫傛丄丂

偄傠偼傂傔偱偡傛丅偄傠偼傂傔

乮忋壓乯徏暯拤婸岞乮弶戙崅揷斔庡乯偲

屲榊敧偄傠偼昉乮拤婸岞惓幒乯

備偐傝偺抧 忋墇巗 崅揷奐晎係侽侽擭婰擮僀儔僗僩

屲榊敧偄傠偼昉乮拤婸岞惓幒乯

備偐傝偺抧 忋墇巗 崅揷奐晎係侽侽擭婰擮僀儔僗僩

屲榊敧昉偼偦偺屻丄摽愳壠峃偺榋抝丄

徏暯拤婸乮偺偪戝柤乯偲惌棯寢崶偝偣傜傟偰偟傑偄傑偡偑

巕嫙偼偄傑偣傫偱偟偨偑丄拠偼杛傑偠偐偭偨偦偆偱偡丅丂

偦偺偺偪

尦榓2擭乮1616擭乯

拤婸偑夵堈偝傟偰棧墢偡傞偙偲偵乨

屲榊敧昉偼丄愬戜偺晝丂惌廆偺傕偲偵栠傞偙偲偲側傝傑偟偨丅

愬戜忛杮娵惣娰偵廧傫偩偙偲偐傜惣娳揳乮偵偟偩偰偳偺乯偲屇偽傟偨偦偆偱偡丅

斢擭偼棊忺偟偰揤椯堾偲崋偟傑偟偨丅68嵨偱惗奤傪廔偊傑偟偨丅

屲榊敧昉偼丄戝曄旤偟偔憦柧側曽偩偭偨偦偆偱偡♡丂

偵傎傫僽儘僌懞

嶨妛丒摛抦幆儔儞僉儞僌

2021擭09寧18擔

僔儑僂僕儑僂僶僄乮嗤嗤澧乯柤慜偺桼棃丂庰堸傒梔夦嗤嗤

僔儑僂僕儑僂僶僄偼丄堦斒偵僐僶僄偲屇偽傟偰偄傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

僐僶僄偲偄偆柤慜偼惓幃偵偼懚嵼偟傑偣傫丅

丂

僔儑僂僕儑僂僶僄

嗤嗤澧丂偲彂偒傑偡丅

僔儑僂僕儑僂僶僄乮嗤嗤澧乯偺柤慜偺桼棃

僔儑僂僕儑僂僶僄偺拞偵愒偄栚傪帩偭偨庬椶偑偄傑偡丅

庰傪岲傫偱廤傑傞偙偲偐傜丄

婄偺愒偄庰堸傒偺梔夦乽嗤乆(偟傚偆偠傚偆)乿偵偪側傒柤晅偗傜傟傑偟偨丅

僔儑僂僕儑僂僶僄偑庰傗偍恷偑岲偒側栿

帺慠偺拞偱丄僔儑僂僕儑僂僶僄偼弉偟偨壥暔椶傗庽塼偺偦偙偵惗堢偡傞揤慠偺峺曣傪怘椏偲偟偰偄傑偡丅

峺曣偼壥幚庽塼傪戙幱偟偰傾儖僐乕儖敪峺傪偡傞偺偱庰傗恷偵桿場偝傟傞偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

嗤嗤偲偼

嗤嗤乮偟傚偆偠傚偆乯偲偼丄屆揟彂暔偵婰偝傟偨壦嬻偺摦暔偱偡丅

擻偺墘栚偱偁傞屲斣栚暔偺嬋柤亀嗤嗤亁偑桳柤偱偁傞丅恀偭愒側擻憰懇偱忺偭偨嗤乆偑丄庰偵晜偐傟側偑傜晳偄梬偄丄擻偺報徾偐傜揮偠偰戝庰壠傗愒怓偺傕偺傪巜偡偙偲傕偁傞丅

擻丂偁傜偡偠乗

擻偺亀嗤乆亁偺偁傜偡偠偼埲壓偺偲偍傝

傓偐偟丄郒梲峕乮梘巕峕乯偺朤傜偵偁傞嬥嶳偵丄恊岶峴幰偺崅晽乮偙偆傆偆乯乮儚僉乯偲偄偆抝偑廧傫偱偄偨丅崅晽偼巗応偱庰傪攧傟偽懡偔偺晉傪摼傞偩傠偆偲偄偆丄恄柇側柌傪尒偰偍崘偘偵廬偄巗応偱庰傪攧傝巒傔傞丅

庰攧傝偼弴挷偵恑傫偩偑丄枅擔崅晽偺揦偵攦偄偵棃傞媞偺拞偵丄偄偔傜堸傫偱傕婄怓偑曄傢傜偢丄庰偵悓偆條巕偑側偄幰偑偄偨丅晄巚媍偵巚偭偨崅晽偑柤慜傪恞偹傞偲丄帺暘偼嗤乆偲尵偆奀拞偵廧傓幰偩偲摎偊偰棫偪嫀傞乮拞擖傝乯丅

偦偙偱崅晽偼旤偟偄寧栭偺斢丄愳曈偱庰傪梡堄偟嗤乆傪懸偭偰偄傞偲丄悈拞偺攇娫傛傝嗤乆偑尰傟傞乮屻僔僥乯丅嫟偵庰傪庌傒岎傢偟丄晳傪晳偄梮傝乮拞擵晳丄傑偨偼嗤乆棎乮偟傚偆偠傚偆傒偩傟乯乯丄傗偑偰嗤乆偼崅晽偺摽傪朖傔丄愹偺傛偆偵恠偒傞偙偲偺側偄庰捹傪梌偊偰婣偭偰備偔偺偱偁偭偨丅丂丂乗Wikipedia傛傝堷梡

摛抦幆偺傑傔偪偟偒

僔儑僂僕儑僂僶僄偵惵偄岝傪摉偰傞偲巰偸偙偲傪夝柧偟偨偺偼丄嶳棞導偺崅峑惗丂2017擭8寧

偟偽傜偔尒側偐偭偨僐僶僄偑僠儔僠儔旘傫偱偄偰崲偭偰偄傑偟偨丅

僱僢僩偱僐僶僄庢傝傪扵偟偰偄偰

愢柧彂偵偼丄僐僶僄偑岲偒側愒偄怓偲徯嫽庰仌崟恷偺崄傝偲偁偭偰丄偪傚偭偲晄巚媍偵巚偭偰偄傑偟偨丅

悓偭偨傛偆側愒偄栚傪帩偮丄梔夦嗤乆偵椺偊傜傟偨僔儑僂僕儑僂僶僄丅

杮摉偵偍庰偑岲偒偩偭偨偲偼丄柺敀偄嬼慠偱偡丅

崱夞丄僐僶僄偑敪惗偟偰婥偑晅偄偨偙偲

傾儖僐乕儖僗僾儗乕傪偐偗偨偩偗偱偼僟儊偱偡丅暅妶偟傑偟偨丅

傾儖僐乕儖傪偐偗偰摦偐側偔側偭偰偄傞帪丄

偡偖偵巻偵偲偭偰捵偡偐偟偰偔偩偝偄丅

偵傎傫僽儘僌懞