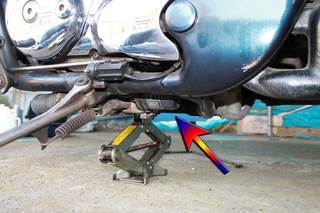

まずはオイル及びオイルフィルターを交換するために、バイクを正立させなければならない。スティードはサイドスタンドしかないので、オイル交換の時と同じ方法でフレームパイプの右側をジャッキで持ち上げ、左側のスタンドを出した状態でスタンドの下に台を挟み高さを調整する。ジャッキで車体を気持ち持ち上げ、傾いているバイクを起こし、持ち上がったサイドスタンドと床との間に台を挟むわけだが、バイクを起こした時にジャッキとの接触位置が少しずれる。このずれを補正しながら正立させる訳だが、このやり方は危ないかも知れないと今回思った。ちゃんとしたジャッキの購入も考えたが、買ったからと言ってこれ一発で作業がOKになるわけではないので余計な出費は抑えるとし、次回にはジャッキにパイプを固定できるような治具を考えることにする。

オイルフィルターはここにあった。最初はこの場所がよく解らなかった。ネットで探しても、拡大写真はあるのだが位置を特定できるような写真が出てこない。せっかく情報提供してくれているのにこれでは用が足りない。他の情報などもそうだが、本当に欲しいところが書かれている記事が少な過ぎる。熟練した人ばかりではないので基本的なところも書いて欲しいものだ。

オイルフィルターはここにある。サイドスタンドの奥の辺りだ。

ドレインボルトとオイルフィルターの位置関係である。

互換性等を調べてオイルフィルターを買ったのだが、比べて見ると高さが5mmほど高かった。キャップ式のオイルフィルターレンチを使って取り外しを行ったが、オイルレンチを回す為のボックスレンチを入れるだけのスペースはなく、22mmのメガネレンチもなかったのでモンキーレンチで作業をする羽目になった。一回の作業で20°ぐらいしかレンチが回らないため、時間の掛かる作業となった。オイルフィルターを少し緩めてからドレインボルトを外し、そしてオイルを排出する。オイルの排出が終了したのを確認後、オイルフィルターを外す。当たり前のことだが、オイルフィルターにはオイルがいっぱい詰まっていると言うこと。ドレインからオイルを抜いてオイルパンが空になったことを確認し、オイルフィルターを外したが、廃油皿はドレインの下に置きっぱなしであったため、オイルフィルターに溜まっていたオイルを床にぶちまけてしまった。作業をする時は、状況をよく考えて行わなくてはいけない。

新しいオイルフィルターを装着し、ドレインボルトも締め、オイルを充填する。入ったオイルの量は、約2.4ℓであった。あとは少し走行したあとに、オイルの漏れが無いことを外観確認し、オイルの量に変動がないかをゲージで確認して作業を終了する。あとはツーリングを楽しむだけである。

※画像をクリックすると拡大表示します

タグ:オイルフィルター交換