新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2021年01月08日

夏の雪のように――コメンスキーの生涯(正月五日)

チェコテレビは毎年新年に、公共放送の威信をかけて制作した(と想像する)良質の作品を放送するのだが、今年は二日の土曜日にボジェナ・ニェムツォバーの生涯を描いた「ボジェナ」の第一回を放送したと思ったら、四日には、コメンスキーの生涯を描いた「夏の雪のように――コメンスキーの生涯」が放送された。こちらは、去年2020年がコメンスキーの没後350年目に当たるので、それにあわせて製作されたものと考えていいだろう。

この二つの作品、「ボジェナ」が一回80分の全四回の連続ドラマでチェコテレビ1で放送されるのに対して、「夏の雪のように」が約100分の長編ドラマでチェコテレビ2で放送されたのが、二人の過去の偉人に対するチェコの人たちの興味の持ちようを反映しているのかもしれない。出演者の人気にも関係があるかもしれないけれども。

さて、本題の「夏の雪のように」である。最近はテレビの番組表の確認を怠っているので、気がついたら始まっていて最初の部分は見てないのだが、何よりも素晴らしかったのは、コメンスキー役の俳優である。演技がどうこうではなく配役が素晴らしかった。若き日のコメンスキーと、老いさらばえたコメンスキーを親子で演じ分けているのである。

若い方はダビット・シュベフリーク。若いといっても1972年生まれの48歳。父親はアロイス・シュベフリークで1939年生まれの81歳。どちらも映画やテレビドラマだけでなく、吹き替えなどでも活躍する現在のチェコを代表する俳優である。この二人が同一人物を演じ分けたドラマや、親子を演じたドラマもすでに存在するが、ちゃんと見たのはこれが初めてである。

ドラマは、イタリアのウフィツィ美術館に収蔵された、レンブラントの老人を描いた作品が、コメンスキーを描いたものだということを前提に制作されている。つまり一時期近所に住んでいたらしい二人の間に交流があり、コメンスキーがレンブラントの絵のモデルになっている間に交わされる会話の中で、コメンスキーが過去のことを回想して語るという形で話が進んでいくのである。ただし、絵をレンブラントに注文したのは、実際に購入したメディチ家ではなく兄弟団の幹部ということになっている。この辺はフィクションなのかな。

チェコ語で喋る画家がレンブラントだと気づいたときには、思わず「ティ・ボレ」と言いそうになったけれども、ヨーロッパ中を移動し続けたコメンスキーを描いたこの作品の舞台は、ポーランド、スウェーデン、ルーマニア、オランダといくつもの国にまたがるのである。実際の会話が何語で行われたかなんて考証をしていたらテレビドラマにはそぐわなくなってしまう。レンブラントとコメンスキーが、実際に話をしたのだとしたら何語で話したのかはちょっと気になるけど。

コメンスキーの生涯を紹介するドラマとしてはよくできていると思う。ただ回想シーンが断片的で、コメンスキーについての知識が断片的なせいもあって、どこで何が起こっているのかわからなくなることが何度かあって、手元にH先生の書かれた本を置いて年表や地図、人名なんかを確認する必要があった。日本語の本じゃないのは、耳でチェコ語を聞きながら目で日本語を追いたくなかったからである。

自らを「チェコのノストラダムス」と称する反ハプスブルクの予言者ミクラーシュ・ドラビークが登場して重要な役を果たすのだが、それがコメンスキーの教育者とはかけ離れた一面、神秘思想家としての一面を浮き彫りにしていた。場合によっては、コメンスキーの語る理想が、「napravit」という動詞を使っているせいなのか、「人類修正計画」「人類改善計画」のように響いて、誇大妄想だと批判する人がいるのも当然のような気がした。このコメンスキーの描き方が意図的だったのか、結果としてそうなったのかはわからないが、これまで知っていながら実感をもてていなかったコメンスキーの一面に気づけたのは収穫である。

もちろん、あれだけの信仰が原因となった苦難を経てなお、自らの信仰を捨てず、神を信じ続けるコメンスキーの姿も描かれ、時に反発することもあったレンブラントも最後には感服して、コメンスキーの肖像を描き挙げる。そこに写し取られていたのは、学生を導く教師でも、信者を率いる司教でもなく、老いさらばえた一人の老人が力なくいすに座っている姿だった。絵を注文した兄弟団の幹部には受け入れられるものではなく、絵はレンブラントの元に残される。コメンスキーはそれを見て、これこそまさしく自分の姿だと喝采する。

色々なことを考えさせられたドラマだったけど、考えがまとまらないのでここに記すのはやめておこう。ただ、H先生が教えてくれたさすらいの飲んだくれとしてのコメンスキーが描かれていなかったのは残念でならない。飲み屋のシーンもあったけど、飲んだくれてわけのわからないことをわめいていたのはドラビークだった。

2021年1月6日15時。

タグ:チェコテレビ

2020年11月15日

24時間コメンスキー朗読マラソン(十一月十二日)

今年は、モラビアが生んだチェコの偉人の一人、ヤン・アーモス・コメンスキーが、祖国を終われ、流浪の果てに見つけた安住の地、オランダで亡くなって、ちょうど350年目に当たるらしい。それで、プラハでは大々的な国際学会が計画されていたらしく、知り合いのコメンスキー研究者も何人か、日本から来られることになっていた。

一人の先生からは、春の時点で、これでは学会もなさそうでチェコには行けそうもないという連絡を頂いたのだが、そのときには、チェコのことなので多少の感染者は出ていても、遠隔地からの参加をオンラインにするだけで、学会自体は開催するだろうと予想していた。それが夏場の政府の怠慢で、感染者の数が多少どころではすまないことになり、学会なんぞできるような状態ではなくなってしまった。

当然、コメンスキーの学会も中止になったのだろうし、日本から来ても、プラハに入ることはできても、それ以上にできることはないから、あまり意味がないよなあなどと考えていたら、別の先生から、チェコの科学アカデミーの哲学研究所が企画したオンラインイベントの紹介が届いた。350年前にコメンスキーが亡くなった11月15日の午前0時から、24時間朗読マラソンを、Zoom上でやるらしいのである。もちろんコメンスキーの作品の朗読である。

実は参加を誘われたのだけど、週末だったのと、チェコ語でコメンスキーを読む自身がなかったのとで諦めた。自宅のネットの状況はあまり安定しておらず、Zoomを使っていると問題が起こることがあるし、コメンスキーの古いチェコ語をぱっと見で読めるほど、チェコ語に堪能ではないのである。つづり方が今とは違う部分もあるし、練習する時間もない。

ただ、実際にどのように行うかを、哲学研究所の当該のページで確認したら、日本人は日本語に訳されたものを読めばいいようである。でも、日本にいたらそれでいいのだろうけど、チェコにいる人間がそれをやるのはなんだか負けたような気がする。

とまれ、イベントの概要を説明しておくと、イベント名は日本語っぽく訳すと「世界中でコメンスキーを読む」で、14日の深夜、つまりは15日の午前0時にプラハで始まり、それぞれの参加者が15分ずつ、コメンスキーの作品を、自分の選んだ言葉で読んでいく。ヨーロッパが中心だけれども、アメリカや、オーストラリア、そして日本からも京都、東京、横浜に参加者がいるようである。

朗読に使われる言葉としては、チェコ語、ラテン語というコメンスキーが執筆に使った言葉はもちろん、英語やドイツ語、日本語などの想定できる言葉に加えて、エスペラントとカシューブ語までが挙げられている。エスペラント訳は、かつてのチェコスロバキアが一時はエスペラントに力を入れていたこともあって存在してもおかしくないと思うのだけど、ポーランド(ドイツにもいるかも)の少数民族の言語であるカシューブ語訳なんて存在するのか? カシューブ語が出来るコメンスキー研究者が自ら翻訳してこのイベントに臨むという可能性もあるなあ。この二つの言葉での朗読は、さっぱりわからないだろうけど、こわいもの見たさで聞いてみたいような気もする。

参加差者以外でも、朗読の様子がユーチューブでライブストリームが行われるらしいので、聞くことは可能なようである。哲学研究所がこのイベントのために開設したチャンネルがこれ。一つ目のビデオは科学アカデミーの建物内のコメンスキー関係の展示を紹介したもの。二つ目が15日の朗読マラソン用のもので、木曜日の夜中の時点ですでに数人の人が待機中になっている。当日ネットの状況がよかったら覗いてみようかな。でも、最近、チェコテレビのネット上の中継もまともに見られたことがないんだよなあ。

2020年11月12日24時。

2019年05月04日

電車にて『しょうせつ教育原論202X』を斜め読みすること。付けたり『コメニウスの旅』(五月二日)

本当は四月末のプラハに出かけたときの話に加えて書くつもりだったのだけど、例によって長文化してしまったので、分割して先送りにしてしまった結果、頂いたのはまだ平成の末年のことだったのに、お礼の記事を書くのは令和の初年になってからということになってしまった。お礼とはいっても、お太鼓な記事は書けないので、読んで(正確には時間の関係でぱらぱらめくって)の感想ということになる。

あの日は、スタロプラメン一杯分酔った頭で、電車に乗り込み、誰もいないレギオのビジネスのコンパートメントでもらった本を開いた。『しょうせつ教育原論202X』のカバーデザインは、原稿用紙に本の冒頭部分を書いているところが描かれているのだが、裏表紙の上の部分にバーコードとISBN番号が入っているのが、全体を見たときの雰囲気を壊している。せめて下に移動させて帯で隠すなんてことはできなかったのだろうか。でもレジのことを考えたら無理か。

表紙側だけを見ている分には、問題なくデザインを堪能できるのだけど、冒頭の文を読み始めて、背表紙になっている柱の部分を越えて、次の行を読もうと思ったら、バーコードで隠れている。手で隠れているのは、カバー絵のコンセプト通りだから気にならないが、バーコードとISBN番号で原稿用紙と原稿が切れているのは、何とももったいない話である。帯にも原稿用紙の罫線が刷ってあってすごく凝っているのに、バーコードが装丁の妨げになるという実例である。何か手はないのかなあ。

読み始める前、いや読み始めてからもしばらくは「しょうせつ」は「小説」のことだと思い込んでいた。著者からは構想についてお話を聞く機会があったので、教育学部に入学したばかりの主人公が教育について学んで成長していく姿を描く教養小説的な内容になっているのだと思い込んでいた。だから、第一部に入って、ブログに記事をアップするという設定はあったとはいえ、突然きっちりした解説の文章が始まったときには戸惑った。

思わずあとがきを探して、あとがき代わりの著者と編集者の対談を読んで、「しょうせつ」は「詳説」でもあり、「小説」の中に「詳説」を持ち込むための設定が、主人公が授業で勉強したことを整理してブログに記事として投稿するという設定だったのだと理解した。確かに、こちらが期待したような、授業のために調べていく過程や、同級生とのかかわりなんかを描いていたら、長編小説どころか大河小説になってしまう。それでも「詳説」ではなく「小説」の読者としては、14章、15章あたりのスタイルで全編読みたいという気持ちも消せないのだけどね。

そんなことを考えていて、はたと気が付いた。本文が横組みになっているのに、最初はあれっと思ったのだが、これもブログの記事という設定を生かすためだったのだ。ブログの記事と言いながら本文中で縦書きになっていたら、違和感どころの話ではなくなる。それなら最初から「小説」の部分も横書きにしたほうがいいという判断は正しい。ただ、難点は横書きに引きずられたのか、句読点の代わりにカンマとピリオドが使われているところで、理系の人なんかには、気にならないという人もいるのだろうけど、文系の人間には気になってしまった。出版社の意向かなあ。

それから、読み始めて戸惑ったAI〈マリ〉の存在だが、大学に入ったばかりの主人公が、授業で学んだこととはいえ、毎回あれだけきっちりとまとめられるのは、AIの存在抜きには考えられない。単に近未来に実現しそうな技術だからということで登場しているわけではないのである。主人公がAIの支援を活用して書き上げたのがあのブログの記事だと考えると、あの完成度(実際は著者の筆なのだから高いに決まっている)にも納得できる。AIの能力がそこまで高くなるかどうかはまた疑問だから、近未来SF的な面もあるのか。

帯には「教育の理念・歴史・思想を小説形式で学べる」なんて簡単にまとめてあるけど、このスタイルを作り上げるのは大変だったに違いない。「小説」という大枠の中に、矛盾しない形で「詳説」の部分をはめ込まなければならなかったのだから。

というのが、著者には申し訳ないが、「詳説」の部分を飛ばして、「小説」を読んだうえでの感想である。

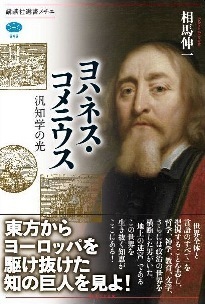

付けたりの『コメニウスの旅』については、さらに申し訳ないことに、写真や地図などの図版を中心に目を通しただけである。それでも、前回の『ヨハネス・コメニウス 汎知学の光』が、コメンスキー自身の旅(と言えるほど優雅なものではなかったようだが)を中心にしているのに対して、こちらはコメンスキーの哲学の旅がテーマとなっているぐらいのことは言える。個人的にはそれを、コメンスキーがオランダで客死した後、コメンスキーの哲学は、世界中に広がり、パトチカの手によって光をあてられることで故郷のチェコに戻ってきたのだと解釈した。

図版では、何よりも地図が見やすくなっているのがうれしい。多数掲げられている写真と合わせて、この夏はフルネクとか、コムニャとか、まだ行ったことのないところに足をのばしてみようかなんてことも考えてしまった。いや、その前に、時間を使って今回頂いた二冊をちゃんと読まなければなるまい。本について書きつつ、まともな書評にはならないのが我が文章である。著者にはお詫びの言葉しかない。

2019年5月3日22時。

2018年02月26日

H先生のお話(二月廿三日)

H先生がドイツ政府から勲章をもらうことになったのは、プシェロフの町の南にあるシュベーツカー・シャンツェという丘の上で、終戦直後にスロバキアからやってきたチェコスロバキア軍の部隊によって引き起こされた残虐なドイツ人虐殺事件について詳細に調査を重ね、オロモウツの墓地に埋められていた遺骨を発見するなどの業績を上げたからである。それをチェコ、チェコ民族に対する裏切りだと取る人もいるようだけれども、チェコに都合が悪い事実を隠すのが、所謂愛国心だなんてことにはならないはずである。証拠のない臆説ならともかく、この件に関しては遺骨などの証拠もしっかり残っているし、犠牲者の数も現実的な数字だし。

ドイツにはドイツの意図があるのは当然だけれども、それはさておきH先生のような方の業績に日が当たるのは素晴らしいことである。先生の話では、ドイツのコメンスキー研究の有力者の中に、プシェロフ郊外の虐殺で肉親を失った人がいて、先生のおかげでその最後の様子を、それが悲劇としか言いようのないものだったとしても、知ることができたことに感謝して、勲章がもらえるように動いてくれたんじゃないかということだった。あらゆるものは関連していると述懐されていたが、情けは人のためならずなんてことわざが頭に浮かんでしまった。

先生ができれば知りたくなかったとおっしゃっていたのが、この虐殺に1968年のプラハの春のときに大統領を勤めていたことで知られる当時チェコスロバキア軍の将軍だったスボボダ氏が、スロバキアのカルパチア・ドイツ人を故郷に帰らせることなく、モラビア領内で処分せよという指令を出していたという事実である。さらに理解したくないのが、その指令にベネシュ大統領も関与していたと思われることだという。

先生は、ベネシュ大統領の業績自体は高く評価し尊敬もしていて、自宅の書斎の壁に肖像のレリーフをマサリク大統領のものと並べて飾っているほどだけど、すでに重い病気に冒されていたことを考えても、許されない決断だったと評価していた。この終戦直後の反ドイツ、反ドイツ人感情というのは現在まで続いている部分があるようで、シュベーツカー・シャンツェでの出来事もナチスドイツのやったことに比べれば、大したことはないと考え、調査する価値もないと断じる人たちもいるようだ。

それでも、母親に抱かれた一歳にもならない幼子たちを銃殺したことを正当化する論理は存在しない。実行部隊の指揮官は、後に裁判を受けた際に、親を殺して残った赤ん坊達をどうしろというんだと、開き直ったような発言を残したらしい。親が死んで赤ん坊だけでは生き延びることはできないのから、殺したのは慈悲のようなものだと言いたかったのだろうか。

反日無罪なんて言葉もある中国や韓国の反日感情とは違って、現在のチェコ人の反ドイツ感情は表面にはそれほど現れない。ビロード革命後にドイツから多くの支援を受け、さらにドイツの支配するEUに加盟している現在、あからさまに反ドイツ感情を表明できないのが、H先生への攻撃となって表れた可能性もある。

こんな殺伐とした話だけだと悲しくなるので、先生に聞いたいい話をしておくと、以前ウクライナの旧チェコスロバキア領だった地域のウシュホロトという町の大学で行われたシンポジウムに参加したときのこと、先生がぽろっと近くのムカジョフかムカチョフという町に行ってみたいなあと漏らされたところ、シンポジウムの主催者たちがあれこれ話し合いを始めて、結局「チェコから来てくれたH先生が行きたいと言っているので今日の学会の午後の部はムカジョフで開催することになりました」ということで、みんなで車に乗って移動したのだとか。市役所の中庭で市長たちに盛大に歓迎されて、シンポジウムは多分大成功に終わったのだと思う。

別の年は、先生の希望でシンポジウムの一環として、チェコでも有名な盗賊の出身地であるコルチャバに行くことになったらしい。とにかくチェコからやってきた先生のためにあれこれしてくれようとする姿勢が嬉しかったと仰っていた。さらに嬉しかったのは、先生はコルチャバの町で十年以上も前に博物館に再現された昔の学校の教室の展示の作成をしたことがあったのだけど、そのときのことを町の人が覚えていて、先生に気づいただけでなく、名前まで憶えていてくれたことだという。

そういう人々との触れ合いが、生きるエネルギーになっているなんてことを仰る先生のことを考えると、S先生たちだけでなく、他の日本のコメンスキー研究者も先生を訪ねてくれないものかなんてことを考えてしまう。コメンスキーについても、その研究者についても知識のおぼつかない人間ではあまり先生のお力になれそうもない。

今年2018年はチェコスロバキアの独立以来百周年ということで、さまざまな式典が準備されようとしている。それに対して先生は、オーストリア=ハンガリーという大きな可能性を秘めた多民族国家が崩壊して、ソ連に西に進むことを、ドイツに東に進むことを可能にしたいくつも小国の独立が本当に祝うべきことなのかどうか検討の余地があると仰る。民族自決という耳ざわりのいい言葉に酔いしれていた過去の自分を思い出すと耳が痛いのだけど、物事を多面的に見ようとするのは、歴史家ならではなのだろうか。一面的なひねくれた味方ならともかく、文学の思い込みの世界で育った人間には難しい。

次はまた半年後ぐらいにお目にかかれることを願ってこの稿の筆をおく。

2018年2月23日24時。

2018年02月24日

H先生と(二月廿一日)

このブログに恐らく一番登場しているであろうコメンスキー研究者のS先生が、執筆中の著書に関係してチェコ、スロバキア、ポーランドのコメンスキーゆかりの地を回るついでに、オロモウツにも寄ってくださったので、例によってチェコのコメンスキー研究者のH先生に連絡を取った。夏にお会いしたときに、次は、先生の負担にならないように、我々が先生の住む村に出向くと約束していたので、オロモウツとプシェロフの中間にあるブロデク・ウ・プシェロバ(Brodek u Přerova)まで足を伸ばした。

ブロデクというのは、恐らく川の浅瀬とか渡り場を意味する「ブロト(brod)」の指小形からできたもので、コメンスキーの生地として比定されている土地のひとつが、ウヘルスキー・ブロト(Uherský Brod)であることを考えると、運命のいたずらのようなものを感じてしまう。さっき思いついたところなので、まだH先生には言っていないのだけど、次の機会があったら言ってみようと思う。

ブロデクの駅に着くと、駅舎から線路の反対側にある巨大な建物が取り壊されているのが目に付いた。オロモウツからこちら側に鉄道で足を伸ばすのが久しぶりだったので、驚いて目を離せないでいると、H先生が、製糖工場だったんだけど、フランスの会社に買収されて、買収されたと思ったら工場の取り壊しが始まったと残念そうに教えてくれた。チェコでサトウキビの栽培ができるわけではないので、原料はテンサイとかサトウダイコンと呼ばれる作物である。

チェコの製糖業はEU加盟後に生産制限を科されて苦しんでいたのだが、その影響がフランス企業による買収という形で現れたのだろうか。サトウキビから作るラムにちなんで、チェコではテンサイから作るお酒をルム(つづりもチェコ語での発音もラムと同じ)と称していたのだけど、これも原産地がどうこう言う話になって、現在ではトゥゼマークという名前に変わってしまっている。若い人はともかく、年配の人は今でもルムと呼んでいるみたいだけど。この辺りがね、EUの画一的すぎて嫌がられるところなんだよ。

H先生は駅のホームを離れるところから見える建物を指差して、あの建物にはアメリカの兵士が隠れていたんだとおっしゃる。第二次世界大戦終盤にこの辺りまで飛んできたアメリカの飛行機が撃墜され、そのパイロットをブロデクの人がかくまっていた。ゲシュタポに発見されないように、昼間は下水道の中に隠れ、夜は建物の中の藁の中で寝て、深夜になるとお菓子やさんが自宅に連れて行って食事をさせていた。それが半年ほど続いたらしいのだけど、終戦後お菓子屋さんには、アメリカの大統領から感謝状が送られたのだという。

そんな話は、当然共産党政権下ではタブーになっていて、誰も話題にしないまま忘れられていくところだったのをH先生が発見して、地元の新聞に発表したところ、当時のことを覚えている人たちが先生のところに来て昔の話を思い出し思い出し話してくれるようになったそうである。人間の記憶というものは時間とともに風化していくけれども、同時に何かきっかけがあれば意外にはっきりと思い出せてしまうものでもある。

先生のお宅に着くまでの間も、あそこにアメリカのパイロットをかくまっていたお菓子屋があったんだとかあれこれ話を聞いていて、駅からすぐのところだというのに気づいておらず、帰りにこんなに近かったのかとびっくりすることになる。

先生のお宅の玄関を入ると、階段の上り際に古びたアメリカの国旗とちょっと色遣いのおかしいソ連の国旗、イギリスの国旗が飾ってあった。それは、第二次世界単線終戦直後に、先生の家の隣にあった薬屋さんが、戦争が終わったことを祝って飾ったものだという。以前アメリカの人が先生のところに来たときに、金を出すから売ってくれと言われたけど断ったと仰っていた。

壁にはコメンスキーに関するレリーフの模造がいくつかかけられ、無造作に床に置かれた箱の中に収められていた化石は、マンモスの物だった。生まれ故郷のブロデクの隣の村ツィートフで準備している展示の手伝いをしていると仰るのだが、その村でマンモスの化石が発見されたということだろうか。モラビアのこの辺りでは、マンモスというとプシェロフが有名だけれども、プシェロフで発見されたということは、周囲の町や村で発見されてもおかしくないということである。

他にもあれこれ考古学的な遺物だけでなく、民俗学者が喜びそうな古い道具なんかが置かれていて、小さな博物館にでも入り込んだような気分になった。案内されて一緒にワインを飲んだ書斎には本棚が置かれ日本語のコメンスキー関係の本も何冊か並んでいた。一冊『世界図絵』が上下さかさまになっていたので、「チェトニツェー・フモレスキ」のベドジフ・ヤリーよろしく、さかさまになっていますよと言って正しい向きに入れなおしたのだけど、こんなことを書いてもわかってくれる人はいないか。

H先生は奥さんから整理ができていない家に外国からのお客さんを呼ぶのかと怒られたと言っていたけれども、我々日本人二人の目には十分以上に整頓されているように見えた。そういうとお客さんがたまに来ると、大掃除をする理由になるからいいんだよと笑って仰る。以前M先生と奥様も訪問されたことがあるらしいので、三人目と四人目の日本人だということになる。名誉なことである。

本当は去年の秋にH先生がドイツ政府から勲章をもらったので、直接お祝いを伝えるのも目的だったのだけど、あれこれ話している間にちゃんといえないまま終わってしまった。S先生はちゃんといえていたのだから、こちらの失敗なのだけど、H先生に、一番の勲章は遺族の方々からもらった感謝の言葉だとか、あのときは日本からもたくさんお祝いをもらって嬉しかったんだなんてことを言われて、タイミングを逃してしまった。叙勲のニュースを知ったときにはすぐにメールでお祝いを送ったし、M先生からのお祝いの言葉の仲介したしよしということにしよう。

それにしても、H先生が、昨年の夏にお会いしたときよりはずっと元気に見えたのが一番嬉しかった。しばしば老い先短いなんてことを仰る先生の人生が少しでも長く続くことを願ってやまない。

2018年2月22日20時。

|

2017年11月20日

H先生の叙勲の話つづき(十一月十七日)

先日、お世話になっているチェコのコメンスキー研究者にして歴史学者のH先生がドイツ政府から勲章をもらったという話を書いた。その直後ぐらいに先生のインタビューが、新聞「ムラダー・フロンタ」のオロモウツ地方蘭に掲載された。せっかくなので、ネット上の「iDNES.cz」に掲載されたら、H先生を知っている日本のコメンスキー研究者にも知らせようと思って、探すのだけどいつまでたっても掲載されない。仕方がないので新聞記事をスキャンして送った。

オロモウツ地方版の記事だからネット上に公開されないと言うわけではないようで、H先生の名前で検索をかけると、去年の八月の記事が出てきた。

これは、プシェロフ郊外で虐殺された犠牲者を火葬にしたあとの遺灰のうち女性と子供のもだけがオロモウツのネジェジーンの墓地に埋葬されていたのをH先生が突き止めて、プシェロフの男性の犠牲者が眠る墓地に移葬したことについての記事である。この件も、虐殺事件について本を出版したこととあわせてドイツから勲章をもらった理由となっている。

この発見についてはH先生から伺っていたし、穴掘りの手伝いをさせられたという人物にインタビューしたという話も聞いていた。ただ、酒の席での話しだったし、そんなに詳しい話ができたわけでもなく、こちらが素人で先生の話を完全に理解できていないところもあって、この記事などを読んでいくつか新しい発見(個人的にね)があったので、プシェロフの、ひいてはモラビアの弁護のためにも紹介しておこう。

このシュベーツカー・シャンツェというプシェロフからちょっと南にある丘の上での虐殺を実行したのがプシェロフの人たちではなく、スロバキアからやってきた再建されたチェコスロバキア軍の一部隊だったことはすでに記したが、犠牲者もまたプシェロフの人々ではなく、スロバキアの「ドイツ系」の住人だったらしい。

そういえば先生が、「(ポット)カルパチュティー・ニェムツィ」と言っていたような気もする。そのときは、「カルパチアのドイツ人」だとは理解したけれども、その人たちがプシェロフに住んでいたのだと思い込んでいた。カルパチアというのは、チェコとスロバキアの国境地帯のベスキディなどの山地から、スロバキア、ポーランド国境のタトラを経てルーマニアのほうにまで延びる大山脈を全体として示す言葉である。だから、ベスキディや、その南のビーレー・カルパティの山の中に住んでいたドイツ人がプシェロフに出てきて生活していたのかなと考えたのである。

しかし、実際には、この「カルパチュティー・ニェムツィ」というのは、チェコではなくスロバキアに12世紀から15世紀にかけての時期に殖民したドイツ系の住民をさす言葉である。チェコ領内のドイツ人が、「スデチュティー・ニェムツィ」と呼ばれたようなものだろうか。スロバキアのドイツ人としては、特にタトラ山麓のシュピーシュ地方に定住したサクソン系のドイツ人の集団が有力だったようだ。

プシェロフで虐殺されたのもタトラの近くドプシナーという村のドイツ人たちだったという。そのスロバキアのドイツ系の住民が終戦直後にプシェロフで何をしていたかというと、帰郷の途にあったのである。ソビエトとの戦いが敗色濃厚になった1944年に撤退するドイツ軍は、スロバキアのドイツ系の住民をも西方に疎開させた。侵攻してくるソ連軍や周囲の住民による略奪、虐殺をうける恐れがあったのだろうし、西方のまだ比較的安全な地域に労働力を確保するという目的もあったのだろう。

ドプシナーの住民も疎開させられていたボヘミアのズデーテン地方からスロバキアの故郷に帰るために鉄道に乗って、鉄道の要所であるプシェロフまでたどり着いたところで悲劇に見舞われたのである。このドプシナーの人々の移動が、チェコスロバキアで終戦後すぐに始まったドイツ系住民の追放の一環だったのか、本人たちが希望しての帰郷だったのかまでは確認できなかった。

ブラチスラバからやってきた部隊の司令官は、移動する人々の中にドプシナーの住民を見つけると、ナチスのSSの関係者だという嫌疑をかけて、移動の集団から引き離した。身につけていたお金、貴金属、貯金通帳などを没収したうえで、郊外まで移動させそこで270人もの、そのうち約200人は女性と子供を無慈悲にも全員射殺したのだった。蛮行の目撃者を減らすために、深夜から明け方にかけて実行するという念の入りようである。

プシェロフから駆りだされた人がやらされたのは、遺体を埋めるための穴掘りだったようだ。その後、司令官はこの事件から二年後の1947年に遺体を掘り出し火葬に付し、プシェロフとオロモウツに分けて埋葬させたのである。これは事件の発覚を防ぐための証拠隠滅の目的があったらしい。その甲斐もなく司令官自身は裁判にかけられたようだが、時の共産党政権の大統領ゴットワルトが恩赦の対象としたため刑務所に入ることはなかった。 ただ、もう一人の首謀者と目された人物は、逃走しハンガリーを経てイスラエルに亡命したのだとか。

もちろん、女性や子供を中心にしたドプシナーの人々がSSの関係者だったと言う事実はなく、中には、ドイツ人ではなくスロバキア人、ハンガリー人として民族的に登録していた人たちもいたらしい。それなのに殺されなければならなかった事情は、殺された側ではなく殺した側にあった。司令官もドプシナーの出身で、その兄弟こそがSSの関係者だったという説がある。その過去を消すためには、事実を知るドプシナーの人々を生かしておくわけにはいかなかったのだ。

ナチスの高官が過去を改竄して東側の共産諸国の高官に納まったという話は、かつて公然の秘密のように語られていたが、その一端がここに現れているということだろうか。本人がSSだったわけではないようだけれども。SSの隊員だったから、関係者だったから悪だと短絡するつもりはない。しかしこの司令官の行動は、人間というものが如何に悪になれるかの見本だと言えそうである。

その忘れられた、もしくは抹消された過去の悪に気づき、目を閉ざすことなく調査を進め、遺灰の埋葬されていた場所を発見するという成果を上げたH先生の業績は、やはり賞賛にあたいする。先生自身は勲章のために研究をしているわけではないと仰るだろうが、ドイツからとはいえ叙勲されたのは素晴らしいことだ。チェコの勲章? ハベル大統領ならともかく、ゼマン大統領がH先生に、なんてことにはならないだろうなあ。

2017年11月18日23時。

2017年10月06日

H先生の叙勲を寿ぐ(十月三日)

コメンスキー研究者のS先生のブログをチェックしたらこんな記事があった。

http://oh39somuch.jugem.jp/?eid=1639

(※情けないことにコピーするアドレスを間違えてしまった。こちらが正しい)

このブログにも何度か登場しているチェコのH先生が、ドイツ政府から勲章を授与されたのである。ちょっとだけドイツを見直す気になった。S先生のブログでは、ご本人もH先生も実名で登場するけれども、このブログでは直接の知り合いについて書く場合には、匿名の原則を貫くことにする。

夏にお目にかかったときに、ドイツ大使館から連絡があって、大統領の決定で勲章がもらえることになったという連絡があったという話はうかがっていた。あのときは、日程とその式典に誰を呼ぶかの調整を大使館としているところなんだけど、仰々しいのは苦手だからどうするか悩んでいるんだなんてことをこぼされていた。

写真を見る限りでは、たくさんの招待客を交えての式にはならなかったようなので、先生もほっと一息というところなのだろうか。夏にお目にかかったときよりもお元気そうなのが嬉しい。共産主義の時代に迫害を乗り越えてコメンスキーの研究を続け、民主化後の民族主義的に流れがちだった社会の中でチェコスロバキア側の戦争犯罪を暴く研究を続けてこられたH先生のような方には、いつまでも長生きして研究を続けてほしいものである。

先生のすごいところの一つは、自らは共産主義体制に反対することを選んでおきながら、体制の中に入ることで研究の継続を許された研究者のことを一方的に批判しない点である。共産主義のイデオロギーに基づいてコメンスキー研究をゆがめたと批判されることのある研究者について、あの人がいたからこそ、曲がりなりにもチェコスロバキアでコメンスキーの研究が続いたのだと仰るのを聞いたことがある。体制派、反体制派という立場の違いを越えて、お互いのことを評価し合っていたということだろうか。自然と役割分担ができてたということなのかもしれない。

それから、2000年代に入って、コメンスキーの著作がほとんど読まれなくなっていることに、特に若い世代がコメンスキーの著作を読まなくなっていることに業を煮やして、コメンスキーの作品の現代語訳を企画し出版したことがあるらしい。このときも多くのコメンスキー研究者からありえないと批判を浴びたらしいけれども、現在では英断だったと評価されることが多いらしい。とにかく、自分が正しいと思われたことは、周囲の評価などは気にかけずに実行に移せるだけの強さを持った方なのだ。人生の師として、少しでも近付ければと思う。そんな先生と年に何度かとはいえ、親しくお話しする機会を頂けるというのは、光栄なことである。

しかし、今回先生が勲章をもらうことになったのは、コメンスキーの研究ではなく、以前も紹介した(詳しくはここ)プシェロフ市の近郊の丘の上で起こったドイツ人虐殺事件の研究とその成果の出版に対してである。ドイツのバイツゼッカー大統領の名言、「過去に盲目なものは未来に対しても盲目になる」というのを体現なさっているのがH先生なのである。チェコ人としてこんな事件が起こったことを悲しく思うけれども、その過去の悪に目を背けることは、歴史学の徒としてはできないことだというのが先生がこの研究に手を染められた理由だと以前伺った。

プシェロフでの事件に関して、一つだけプシェロフの人々を弁護しておけば、この事件を引き起こしたのは、プシェロフとは何の関係もない軍隊だったという点である。

たとえば、この時期のドイツ人虐殺事件の中でも、最も残酷なものの一つに北ボヘミアのウースティー・ナド・ラベムで起こったものがある。これはドイツ系の住民がラベ(エルベ)川に架かる橋の上に追い立てられ川に落とされ、おぼれないように泳ごうとしているところに、銃撃を受けたという事件で、溺死した人、銃撃を受けて死んだ人、合わせて百人を超える犠牲者を出したという。ドイツ側は3000人近い数字を出してくることもあるようだが、被害者側の数字がいつの間にか水増しされて増えていくのは、アジアもヨーロッパも大差ないらしい。

ウースティーでドイツ人虐殺の中心となったのは、革命防衛隊とでも訳せる民兵組織で、実際には地元の解体されたチェコスロバキア軍の元軍人、警官などが中心になって組織されたものだったようだ。つまり、この虐殺を主導したのは、ある意味で殺されたドイツ人達の隣人たちだったのである。同じように大戦中のドイツ人達の行為に対する復讐として地元の人々が引き起こした虐殺事件は、各地で大小あれこれ起こったようである。

それに対して、プシェロフの事件の主犯は、ソ連軍による「解放」に伴って再建されたチェコスロバキア軍の一部隊である。ブラチスラバ郊外のペトルジャルカ地区に本拠地があった部隊がソ連軍の解放部隊とともにモラビア中部のプシェロフにまで進出してきて、事件を引き起こしたということのようだ。

そもそもチェコスロバキアに派遣されたソ連軍というのが、軍隊というよりはごろつきの集まりと言った方がいいような集団で、各地で解放と称して略奪などの蛮行を繰り返していたらしい。それが、戦後すぐの選挙で、共産党独裁のソ連軍による国家の解放という実績を元に過半数を狙っていた共産党が第一党になったとはいえ単独過半数を獲得できなかった理由のひとつだったという話を聞いたことがある。実際にソ連軍に接した人たちは、共産党の支持に回れなかったというのだ。

その是非はともかくとして、ソ連軍の影響下にあったチェコスロバキア軍が、同じレベルでならず者の集団で蛮行を恥ともしない連中であったとしても何の不思議もない。そんな連中の残虐な行為を白日の下にさらすことは、チェコの歴史にとっても重要なことである。多分そう考えたから先生は、周囲の反対にもめげずに、実証的に調査を重ねてその成果を刊行したのだろう。やはり、それが研究者としてあるべき姿であり、我が人生の目標とすべき方なのだ。足元にもたどり着けないだろうけど。

そんな、先生の姿勢が、勲章と言う形で認められたことは喜ばしいことで、自称不肖の弟子として、お祝いのメールを送ってしまった。来年の二月に再びお目にかかって、この件についてお話しするのを楽しみにしつつ、今日の分(一昨日が正しい)については筆を擱く。

2017年10月5日23時。

H先生が出てくるからカテゴリーはコメンスキーだな。うん。10月5日追記。

2017年08月17日

コメンスキーの夜(八月十四日)

H先生とS先生に

チェコ語のサマースクールに参加されているコメンスキー研究者のS先生と、先月末にお酒を飲みに行ったときに、せっかくだからチェコのコメンスキー研究者のH先生を囲む会もしたいねという話になったので、連絡を取ってみたら、是非会いたいと仰ってくれて、サマースクールの最終週、最後のテストの邪魔にならないようにということで、月曜日に夕食にいくことになった。

H先生は、オロモウツとプシェロフの真ん中にある町に住んでいて、電車でオロモウツに出てこられる。オロモウツの旧市街の惨状を考えると、街の中心で待ち合わせるよりも駅で待ち合わせる方がいいだろう。ということで駅からあまり遠くないレストランを探すことにした。

結局、以前オロモウツ在住の日本人の集まりがあったモラバ川沿いのM3という反地下のお店を選んだのだけど、ここ昔、そう十五年ほど前にチェコ語を勉強していた頃によく通っていたお店で、あのころはダーシェンカという名前の薄暗い感じのお店だった。飲めたビールはコゼルだったかな。

今では改装されてこぎれいな感じのお店になっていて、ビールもピルスナーはピルスナーでも、ケグという容器に入った物ではなく、最近流行の熟成用のタンクからそのまま注ぐビールが飲めるようになっている。

四時半ごろに駅で待ち合わせをして、10分ほど歩いてお店に入る。半年振りにお目にかかるH先生は、ちょっとやせられたような印象だった。膵臓の病気で病院に通っているらしく、最近肉が食べられなくなって困っているんだよと仰っていた。医者に禁止されているわけではなく、病気のせいで味覚が変わってしまったらしい。

我々が心配するようなことを言うと、人間てのは何かの原因で死ぬものなんだからと笑い飛ばされる。共産主義の時代に弾圧を撥ね退けて自らの信念を押し通して生きてきた人の強さというものを見たような気がした。あと五年は生きたいと仰るのは、弱気なのではなく、自分自身を客観的に見つめての実感なのだろう。五年などと言わずと口に出しかけたが、言ってはいけないような気がして、言葉にできなかった。

食事しながらのお話は、例によって刺激に満ちて楽しい時間だったのだけど、最大の驚きは、H先生が、我がチェコ語の師匠の旦那と知り合いだったことだ。我が師とは再婚だったのだが、最初の奥さんとその子供のほうをよく知っているらしい。子供たちがフィギュアスケートの練習をしているのを待っている間に、一緒にビールを飲んでいたんだなんてことを教えてくれた。世の中ってのは狭いもんだねえ。

ビールといえば、先生は若い頃に、一度ビールを飲みすぎて大変なめにあって以来、ビールは少ししか飲めなくなったと仰る。同じような理由でグリオトカも駄目らしいから、ポーランド人のポノルカは、先生には合わなさそうだ。それはともかく、お酒の飲みすぎで辛い目にあったから、自分自身の飲める量がわかっていて、酔っ払うことはないのだという。それを、「家畜のように飲むというんだ」と先生は説明してくれたんだけど、それっていいのか?

日本語でも牛飲馬食とか言うように、「家畜のように飲む」というのは、大量に飲むことを言うのだと思っていた。そう言ったら先生は、家畜は自分が飲める量がわかっていて、それ以上飲まないんだ。それが正しいお酒の飲みかたなんだと仰る。いやはや、どこの国でも酒飲みってのは、度し難いものなのだなあと思って嬉しくなってしまった。

そしてコメンスキーのお酒の飲みかたも同様で、決して飲んだくれたり、酔っ払っておだをあげたりしていたわけではないのだというのだけど、ハンガリー滞在中に一日何リットルものワインを提供されていた人だよ。当時のワインは今のワインほど強くなかったらしいから、コメンスキーには適量だったということなのだろうか。

やはり、H先生も、コメンスキーと同様に、お酒が好きなモラビア人なのだなあというのを改めて確認できて、同じく酒好きとしては、コメンスキーについての話のために集まったはずなのに、半分ぐらいはお酒の話、コメンスキーと関係なくはなかったけど、に終始してしまって、申し訳ないとは思いつつ、喜びは隠せない。まあS先生も、お酒もお酒の話も嫌いではないようなので、許してくださるだろう。

体調があまりよくなさそうなH先生を長々と引き止めても申し訳ないので、食事が終わってすぐに店を出た。次の日が奥さんの名前の日で花を買いにいくという先生について、我々も花屋さんまで同行した。そして、S先生の発案で、食事代を出していただいた代わりに、我々からもお花を差し上げることに成功した。これまで、H先生には頂くばかりでお礼をできていなかったのが、今回初めて形のあるお礼をすることができた。ありがたいことである。

その後、駅で再会を約してお別れした。こちらがH先生の乗る電車を見送るのではなく、先生がこちらの乗ったトラムを見送ってくださった。S先生はまた来年の春にいらっしゃるので、そのときは、またコメンスキーの宴の企画を立てずばなるまい。今から楽しみである。

そのあとS先生とは、もう一杯ビールを飲みに別のお店に入ったのだけど、そのとき思いついたねたは、これから書いていくことにする。

8月16日11時。

この夜の一時は、まさに「心の楽園」であった。翌朝は「地上の迷宮」に逆戻りしたんだけどさ。8月16日追記。

|

2017年08月06日

『ヨハネス・コメニウス』を読んで3(八月三日)

|

三回目である。最近一つのテーマに関して長々と何回かに分けて書いてしまうのは、書くことになれてきたからか、簡潔に書く努力を放棄したからか、どちらであろうか。

さて、褒めてばかりだと(これでも本人としては絶賛しているつもりなのである)、利益供与を疑われかねないから(実際現物供与は受けているけど)、難点も指摘しておこう。やはり、H先生の教えてくれた飲んだくれとしてのコメンスキーをどのように位置づけるのか判然としないのが、一つ目の不満である。どう位置づけても、本書に描き出されたコメンスキー像が揺らぐというわけではないが、酒好きとしては気になってしまう。コメンスキーが残したお酒に関する記述があったりはしないのだろうか。

それはともかく、コメンスキーがままならないこの世の憂さを晴らすためにお酒を飲んでいたのか、アプサンに酔いしれた詩人たちのように、アイデアを得るために飲んでいたのか。コメンスキーにとって酒が絶望の象徴だったのか、希望の象徴だったのかなんてのは、コメンスキーとお酒の関係を考える上では重要である。

半ば冗談で、本書に登場する「開けた魂」という概念を使って、「閉じた魂」の状態にある人を、「開けた魂」の状態に導くものが、酒であると言ってみたくなる。錯綜した知識、情報の迷宮の奥から、光に向かって延びる体系的に結びついた知によって敷かれた道は、お酒を飲むことによって……なんてことを書くと、酔っ払いのたわごと以外の何者でもなくなってしまうから、この辺にしておこう。コメンスキーが、飲んでから書いたのか、書いてから飲んだのか、それが問題である。

もう一つの問題は、凡例にある。「オストラヴァを中心としたスレスコ地方」と書いてあるのだが、この前にボヘミア、モラビアと来ているので、ここでチェコ語の「スレスコ」を使うのはちょっと違和感がある。シレジアを使うか、チェコ語に統一して「チェヒ」「モラヴァ」「スレスコ」としたほうがよかろう。この辺、本来であれば編集者、校正者が指摘すべきところであるが、瑣末なチェコの地方名なんてのをチェックできる人ってのは、そうはいないのか。

それから、シレジアの中心をオストラバとしているのも気になる。オストラバはシレジアとモラビアの境界をなすオストラビツェ川の両岸に産業革命後の石炭産業の隆盛によって成長した町で、一つの町として統一されたのはさらに新しく、歴史的なシレジアの中心とは言いがたいのである。こんなことは、オストラバがまだ一つの町になる前の地図を博物館で見ているうちに、「モラフスカー・.オストラバ」と「スレスカー・オストラバ」という二つの町があるのに気づいて質問をしたら、わけのわからない答えが機関銃のように返ってきたなんて経験がないと、なかなか意識できないことかも知れない。

ところで、現在のオストラバを中心としたモラビアシレジア地方は、チェコに残ったシレジア全域に、モラビア地方のモラフスカー・オストラバ周辺の部分を合わせて出来上がった行政区分である。歴史的なチェコ領シレジアの中心都市としては、首都であったオパバの名前を挙げるのが一般的である。

最後に、地図の見にくさも指摘しておこう。コメンスキーゆかりの国外の地名が地図上に示されているのだが、特にスロバキアのあたりは、小さな範囲に多くの地名が錯綜していて、どの地名がどの点に対応しているのかがわかりづらくなっている。その前の、チェコ国内の地図も、チェコの地名が地図上に直接示すには長すぎることもあって、決して見やすいとはいえない。

どちらも地図上には番号を振って、地図外に番号と地名を表示するという形で処理したほうがわかりやすかったのではあるまいか。この辺も編集者の仕事である。地名のマイナーさを考えたら、見やすくても大差はないなんてことを考えたのかもしれない。

それでも、この地図を見れば、コメンスキーの移動範囲が、故郷のモラビアから見て、東方から北方を経て西方まで、満遍なく広がっていることに気づけるはずである。南方へと向かわなかったのは、カトリックの勢力範囲を避けてのことだろうが、コメンスキーは東方から西方へという単純な動きを見せた人物ではない。かつて追われた故郷への道を求めて北方のプロテスタントの勢力圏を、西に東に移動していたのがコメンスキーなのである。この望郷のコメンスキー、帰郷を望むコメンスキーというのも、本書を読んで現れてきたコメンスキーの一面なのであった。

以上、いちゃもんをつけるにしても、素人が付けられるのは、こんな細かいところしかない。そして、つけてしまうのもこちらがチェコに長く住んでチェコ人的な考えかたに侵されているからに他ならないのである。

8月3日22時。

電子書籍のほうが少し安いらしい。講談社、パピレスにも出してくれ!8月5日追記。

|

2017年08月05日

『ヨハネス・コメニウス』を読んで2(八月二日)

承前(ってこともないか)

本書で描き出されるコメンスキーの像は、非常に多面的である。一般に語られることの多い教育者、教育学者としてのコメンスキーには、うまく重ならない断片的なコメンスキー像が、本書を読むとコメンスキーの人生、思想の中に見事に位置づけられ、一筋縄ではいかない知の巨人コメンスキーの人物像が立ち上がってくる。

もちろん選書一冊でコメンスキーの全てを知ろうなんてのは、贅沢に過ぎるだろうが、本書を通じて得られたコメンスキー像があれば、今後得られる情報をそれに結び付け育てていくことができるはずである。

その一方で、これまで知っていると思っていたことを、コメンスキーを通して見つめなおすことも可能になる。例えば、三十年戦争というと、高校の世界史で勉強したどの国とどの国が同盟を結んでどの国と戦ったという政治的な見方に加えて、ハプスブルク家とチェコの諸侯の争いという一面、そしてスウェーデン軍に蹂躙され街は破壊され、多くの文化財を持ち去られたという被害者としてのチェコを強調する見方をチェコに来てから意識するようになっていたのだが、今回再カトリック化が進む中で亡命を余儀なくされた非カトリックのコメンスキーの側から見ると、また違ったものが見えてくることに気づかされた。

他にも「薔薇十字」「千年王国」「グノシス」「カバラ」などの神秘主義につながる言葉を見出して、大学時代に『薔薇十字団』という本を買ったことを思い出した。当時はコメンスキーの存在を知らなかったこともあって、内容も、コメンスキーが出てきたかどうかも記憶にはないのだが、意外と近いところまではたどり着いていたわけである。国文学を専攻していた人間が何でそんな本読んだんだなんてのは、気にしてはいけない。

言わば近代科学の黎明期だったコメンスキーの時代、神の実在性が揺らぎ、神学に真面目に取り組むと神秘主義に陥りがちだったのだろうか。希薄になりゆく神の存在を感じるために、神秘主義的な秘儀を必要としていたのかな。この辺はいわゆる新宗教の誕生と発展にも関係しそうだな。うーん、エリアーデの『世界宗教史』を読んで、神秘主義の流行った時代について学び直す必要がありそうだ。

コメンスキーの時代に各国の知識人たちの間にネットワークが出来上がっていたという話は、江戸時代の俳人のネットワークを思い出させる。芭蕉の紀行文に描き出されたのは、歌枕を巡って俳句を作るための旅であると同時に、地方に住む弟子達、俳諧関係者を訪ね歩く旅だったが、コメンスキーの流浪は、迫害を逃れての旅であっただけでなく、知己を訪ねる旅でもあったのだ。

そう考えると、絶望で心が折れそうになったに違いない逃避行の中でも、意欲を失わずに旺盛な執筆活動を続けたコメンスキーの心のあり方が理解できるような気がする。ここにもまた「心の楽園」があったのである。ならばコメンスキーの頭の中には、新たな知の体系を作り出す方法として、さまざなま知識をつなぎ合わせて統合することだけでなく、各地の知識人をつなぎ合わせてネットワーク化することも存在したんじゃないか、なんてことまで考えてしまう。

死後のコメンスキーに対する評価の変遷が書かれているのもありがたい。一般のチェコ人のコメンスキーに対する奇妙なまでの関心の薄さ――チェコの偉人と言われればコメンスキーの名前が上がるのは間違いないが、コメンスキーの思想や事跡について尋ねてもこちらが知っている以上のことが返ってくることは滅多にない――は、コメンスキー自身だけでなく、その評価も時代に翻弄されたことの反映なのだろう。

以上のように、本書を読むことで、コメンスキーについての知識が相互に結び付けられるだけではなく、そこから派生して知識の連関がさらに広がっていくのである。ちょっと気取って、これこそがあるべき知の営為だなんてことを言ってみたいけど、我が任にあらずだな。

それよりも、本書はコメンスキーについて全く知らない人が、一からコメンスキーのことを学べるのはもちろん、ある程度コメンスキーについて知っている人にも、知っているようで知らない新たなコメンスキー像を提供してくれるということを強調しておきたい。つまりは、コメンスキーに興味を持つ人にとっては必読の書なのである。いや、チェコに関心を持つ人は、須らくコメンスキーについても知るべきであることを考えれば、チェコに関心を持ったら、まず読むべき本の一冊なのである。

8月2 日23時。

|