2020年07月26日

2020年07月05日

2020年07月04日

聖ウジェーン・ド・マズノ伝記 第1部

聖ウジェーン・ド・マズノ伝記

−吹き抜けるミストラルのようにー

エメ・ロッシュ著

池田 純 訳

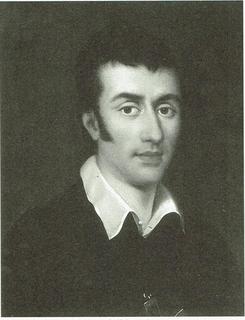

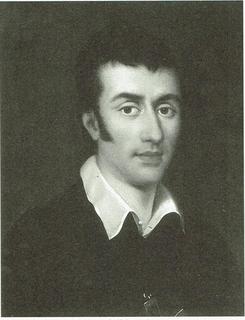

亡くなる数か月前のド・マズノ司教 78才(写真)

第一部

プロヴァンスの貴人

1861年5月21日のことである。ニュースはたちまち町中に知れわたった。オブレート会の創立者、マルセイユの老司教ウジェーン・ド・マズノが死んだ。

夕暮れとともに弱ったミストラル(地中海沿岸地方に吹く寒冷な北西風)が吹きぬけていったように、この大胆な改革者の声が静かになった。司教の気質は、北の山から日当たりのよいプロヴァンスに吹きつけてくる、あの予測できない暴風に似たところがあるとよく知られていた。同じように、人を泣かすほど激しいところがあった。彼自身、その欠点を知らなかったわけではない。実に良心の呵責にさいなまれつつ、一生の間、抑制しようと努力したのである。

こんな性格の彼は、仲間にはどんな遺言を残したのだろうか。亡くなるその前の夜、意識もはっきりしていた彼は、その気質とは思えないほどに落ちついて、病床を囲んでいた仲間に言った。「互いに愛. . . 愛. . .愛、そして宣教に熱意を」。

誇張のない、しかも意味深いこの言葉は、彼自身の、難しい性格を抑制しようとしつづけた一生の長い苦闘、そしてすべての人に開こうとした心から染みでたものであろう。ド・マズノ司教は死んだ。一人の顕著な司教、そして宣教師が消滅した。彼は、教会に新しい宣教会を与え、マルセイユ司教区には、新しい命を与えた。彼が、司牧上物心両面に与えた推進力は、その後も教区の発展を支えた。

彼の影響は、マルセイユ教区だけでなく、プロヴァンス地方をも超えて広がった。19世紀に適合した闘士として、フランスの歴史上不可欠な一員であった。当時は、まさに血塗られた苦痛の時代であり、1789年のフランス革命によって、不正と特権の世界が崩れ、痛みを伴って、新世界が徐々に現れようとしていた。「時のしるし」を読める人にとっては、あらゆる可能性を秘めた時代であった。

マルセイユの司教は、時勢を読める人だったのだろうか。勇敢な人であったことは確かである。そして、時に独裁的な権威をもって振る舞うこの司教は、幾度となく大騒ぎの原因となり、激越な批判を受けることもあった。改革者の宿命なのであろう。それとも偉大さの特徴なのであろうか。そういうわけで、この熱烈な司教の真価が認められ、彼の努力が実り、栄光をもって迎えられるに至ったのはその死後のことであった。

この人を、もう少し深く見つめよう。このプロヴァンスの貴人が与えた第一印象は、必ずしも良いとは言えない。彼は、人を追い払うようなことはなかったが、接する人に近寄り難さを抱かせた。彼の面前では、誰一人落ち着くことができなかったが、彼の熱心さが理解できたとき、最初の印象は変えられていった。彼の熱心さは花火のように飛翔し、隙間を埋めるものであった。そして、ミストラルのように人を圧倒することもあった。例えば、ある日ド・マズノ司教に面会したトゥッルのベルト司教は、「皆さん、私はパウロを見て来た」と叫んだ。それは、彼がウジェーンの内に、宣教への激しいまでの熱意を見たからであった。

青年労働者の司牧に専念していたティモン・ダヴィド神父は言った。「頭を冷やすために数時間も待合室に待たされて、涙ぐんで彼の部屋を出ることがあった」。しかし、司教の不機嫌を度々浴びた同神父は、「それでも、彼のために命を賭ける気持ちもあった。」と証言している。

プロヴァンスの中心より

ウジェーン・ド・マズノは1782年8月1日プロヴァンス(フランス南東部)の首都エクスに生まれた。彼の一生は、この地中海地方の特色の影響を受けていた。

日の光がふり注ぐ反面、ミストラルが吹きまくるこの地方は、のんきな観光客には晴れやかに見えても、地元の人にとっては厳しい土地であった。しかし、プロヴァンス人は昔から、日々の苦労を愉快な雰囲気と陽気な言葉で隠してしまうので有名なのである。この地方の魅力は、そこにあると言えた。

エクス・アン・プロヴァンスのクール・ミラボ街にあるこの家でウジェーンは1782年8月1日に生まれた。

ウジェーンの激高しやすい性格と創意豊かな心は、プロヴァンスが与えたものである。プロヴァンス人として、彼は率直で豊富な言葉に恵まれ、それは、正に金言と言えた。彼の感受性、外に向かっての積極的な信仰、そして鋭い直感力も、プロヴァンス人の特徴であった。

ウジェーンの父シャル・アントアヌは、エクス市の財政監査院(フランスに於ける旧司法制度機関)の院長であった。祖父のシャル・アレクサンドル・ド・マズノは、北プロヴァンスのこぢんまりした荘園の領主であった。即ちド・マズノ家は、貴族と法律家の地位を占めていたのである。祖父も父も、この身分の特権をおおいに意識していて、みるからに高位の尊厳を周囲に示していた。重々しい歩き方、学者らしい気取った話し方にも、それらはよく反映されていた。

ド・マズノ家の生活様式は、彼らの人間性からして見事に当を得たものであった。エクス市の本通りのしゃれた屋敷、立派な庭、馭者、従僕、近侍、召使いなど、何もかも整えていた。しかし、表向きは貴族らしく豪勢に暮らそうとしていたが、実際は、身分不相応な暮らしであった。彼らの名誉ある地位は、金になる地位ではなかったのである。

父親のシャルル・アントアヌ

母親のマリー・ローズ・ジョアニス

ここに、金を得るための一つの方法があった。結婚ーまさに金目当ての結婚である。当時のプロヴァンスでは、貴族の結婚に感傷は禁物とされていた。そういうわけで、祖父シャル・アレクサンドルは、金儲けの目的のために長男シャル・アントアヌを結婚させようと考えたのである。

マリー・ローズ・ジョア二スという、願ってもない女性が登場した。その父親は、エクスの国立大学の医学教授で、平民に過ぎなかったが、資産家であり、娘は持参金つきであろうと思われた。彼女は、財産の他に18才の若さと、プロヴァンス中に鳴り響く美ぼうの持ち主であった。シャル・アントアヌは、33才であった。

1778年2月2日、結婚の契約書は、形式に則り作成された。マリー・ローズは12万フランという多額の持参金の代わりに「院長夫人」の爵位を受けたのである。又、貴族として社交界に大きな昇格を成したのであった。

新婦の持参金に比べ、新郎シャルル・アントアヌが地位のために受けていた年間報酬は2千フランに過ぎず、それはまるで、只の釣銭のようなものであった。しかし、経済的な相違とはうらはらに、教養の面からいうと、マリー・ローズのそれはあまり深みのあるものとは言えなかった。一方、夫のシャルル・アントアヌは弁証家・雄弁家として既に評判を得ていたのである。

こんな二人ではあったが、熱心な信者として結婚生活の初期は幸福だった。その後、この調和が崩れていったのには様々な理由がある。フランス革命、亡命生活、強いられた住居、経済的な心配、マリーローズの健康がすぐれなかったこと等々。

ウジェーン・ド・マズノの性格は、出生地、社会階級、家庭、周囲などから溢れる美徳と悪徳によって形成された。彼は、典型的なプロヴァンス人として、性格の長所を養い、短所を根絶しようと努力したのである。即ち、頑固であったが寛大な人間でもあった。又、行政長官の息子として礼儀作法をわきまえた紳士であった。貴族社会が次第に衰退して行ったとはいえ、彼は、その階級の一員でありながら弱い立場の人々の前でへりくだることを学び、温情主義から出発したとはいえ、やがてあらゆる階層の人々へ尊敬を抱くようになるのである。

人夫長

ウジェーン・ド・マズノ5才

4才になると、ウジェーンは地方語であるプロヴァンス語が上手になっていた。劇場に連れて行かれたある日、2階の特別席から、平土間にいるうるさい人に対して、非常に怒ったことがある。「俺が飛び降りるから、気を付けろ。」とプロヴァンス語で叱った。父は、このような気の強い爆発を心配していた。抱かれることもいやがり、涙をめったに見せないこの少年は、人をおおっぴらに叱責したり、わがままが通るまで足を踏みならしたりすることも、心配の種であった。しかし、ジョア二ス叔父だけはそう思わなかった。「放っておきなさい。この子は強い個性をもっている。泣くよりは、意地を張ってわがままな大声を出しているほうがましだよ」と、よく弁護した。

母から受けたウジェーンの豊かな感受性は、わがままでおこりっぽい一面とは対象的であった。たとえば、ある日、木炭を運んでいる少年に出会ったウジェーンは、自分のきれいな服を少年人夫に与え、少年の、すすだらけの服をもらって家に帰ったことがある。母のマリー・ローズは、これが行き過ぎではないかと思い、彼を叱った。「貴方は、議長の息子でしょう。議長の息子は、人夫のみずぼらしい服装をするものではありません。」彼は、即座に言い返した。「では、人夫長になろう。」この若い貴人は、自分でも気づかないうちに、階級からの解放を求めていたのだ。少年人夫に対する同情の行為を、貧しい人々への宣教師召命の芽生えだと言うのは、少し性急かも知れない。が、彼の感受性の豊かさを示す出来事である。

ド・マズノ家には、司祭が何人かいた。叔父の一人シャル・フォルツネは、エクスの司教座聖堂参事会会員であり、大叔父の一人は、マルセイユ教区の司教総代理を務めていた。そういうわけで、「人夫長」がその道を選ぶならば、手本となるものに不足はしていなかった。しかし、時代は彼に、そのようなことを考える暇を与えなかった。フランス革命は、貴族社会のたわみで割れようとしていた門の前に立っていたのである。しかも、貴族は太古から特権に、未だ盲目的にしがみついていた。

ウジェーンの父シャルル・アントアヌ・ド・マズノ議長も、皆と同じように、「時のしるし」を読むことができなかった。彼は、高度な教養のある法律家ではあったが、政治的才能は全くもっていなかった。法律を盾にして、貴族の特権を守ろうとしたが、失敗して全てを失った。

エクス出身のミラボは、革命の指導者となった。彼は、ド・マズノ家の屋敷の前の、あの美しいグラン・クール通りを闊歩し、議長を完全無視した。さらに、恐ろしい噂が流れだした。革命者たちが、あの愛すべきグラン・クールの街灯の柱にシャルル・アントアヌ議長の首をつるすというものである。彼は猟師の服装をして逃げだした。1790年12月のことである。こうして、26年間の長い逃亡生活が始まり、しばらくして、ウジェーンも父の後をついて行くことになったのである。

いうまでもなく、革命の騒動は少年ウジェーンにとって、一生忘れられない体験となった。彼は、もちろん父の味方だった。父の話に出てくるあのミラボは、革命そのものを現わしていた。少年は、おそらく屋敷のバルコニーからグラン・クール通りを気どって歩き回るこの革命の指導者を見ることもあっただろう。がっちりした体に大きすぎる頭がのっかり、天然痘の傷だらけの顔から雷のような声を出したこのミラボは、鬼のように見えただろう。その後、フランスの教科書を飾るこの鬼の顔に、少年ウジェーンはいい印象を持つはずがなかった。

次第にもっと驚くべき噂が広まった。革命者たちは貴族の息子を絶滅させるとのことである。

革命に追いかけられて

革命者たちが、貴族の息子たちをも皆殺しにするーという噂に動揺し、ウジェーンも亡命することになった。1791年の初めに彼は亡命し、ニースで父と再会した。

8才の少年の前途には、きびしい道程が用意されていた。20才になるまで、彼は故郷に帰れないことになる。3才年下の妹二ネットとの楽しい遊びからも卒業しなければならなかった。かつて「人夫長」になろうと言った少年は、今、貧乏な議長の息子となって、極貧をも味わわなければならなくなった。

ウジェーンの一家は、革命の軍勢に追われ、どこにも定住できず町から町へと逃げ回った。こうして、少年が受けた教育はズタズタなものとなり、その一生に影響を残した。しかし、正式な教育が乏しかったとはいっても、亡命先のニース、トリノ、ベネチア、パレルモは、貴重な教育を与えることになった。

これら文化のある美しい町は、少年の視野を広げ、心を豊かにするものとなった。神は、ベネチアのカーニバルとパレルモの舞踏会に心乱す少年を、じっと見守っておられた。

ウジェーンのニース滞在は短かかったが、家の戸口に座って、通りかかる人々にいろいろな質問をあびせ、イタリア語の知識を深めていった。こうした事態を遺憾に思った父は、いくら費用がかかっても、息子に良い教育を与えようと決心した。そして、トリノ学院に行かせることに決めた。それは、若い貴族のための専門学校だったので、父は、息子が落ち着いた貴族的雰囲気の中で、ブルボン王家復位後の先祖の跡を継ぐ準備ができると考えていたのである。

少年は、すぐに学校生活になじんだ。イタリア語の乏しさにもかかわらず、徹底的に学ぼうとする彼の意欲が、たちまち成果をあげ、学校で一番になった。さらに、几帳面で模範的な生徒であるということで、級長にも選ばれた。

1792年の4月に、初聖体を受け、又同年6月3日に、堅信を受けた。それは、秘跡の恵みに強められる、大切な時期であった。やがて青年期を迎えようとしている少年学生に、さまざまな危険が降りかかろうとしていた。その第一はベネチア市へ移動する計画にあった。

革命の軍勢はさらに前進を続けて来たので、ド・マズノ一家は、ひとまずニースからトリノへ逃げた。このトリノ滞在中、思いもかけない情報が届いた。フランス国王自身が、打ち首にされたというのである。

しかし、ウジェーンの父ド・マズノ議長は平静だった「国王は死んだ。だが、革命がルイ16世の首を落としても、ブルボン王家は生き残っている。必ず復位する日が来るであろう。王家万歳。」議長はこのように考えたのである。しかし、さしあたりもっと緊迫した事態が生じた。革命の軍勢が、トリノに向かって来たのである。ド・マズノ一家は、再び逃げなければならなかった。

最も経済的な方法を考え、議長は、古い平底の荷舟を借り切った。そして1794年の春、一家はこのボロ船に乗り込んだのである。ウジェーンの両親、妹の二ネット、ルイ・ウジェーン叔父、マルセイユ教区の司教総代理の大叔父、エクスの司教座聖堂参事会会員のフォルツネ叔父も一緒だった。さらに、何人かの友人と信頼できる使用人も同伴した。12日間かけてポー川を下り、一行はようやくベネチアに着いた。しかし大きな失望が彼らを待っていた。街が外国人であふれ、宿泊所はどこも満員だったのである。やむなく彼等は、船底に2晩隠れていた。遠くに祭りの狂乱の声が聞こえる。例年の「海とベネチア市の婚礼」の祭りの時期であった。

この盛大な祭りの時、ドージ(古べネチア・ジェノア共和国の総督)は金の衣装を身に着け、金メッキをほどこした大乱用ガレー船ブチェントン丸に乗り込み、沖に出る。そして、金の指輪を海に投げ入れながら、「海よ、わが永遠の支配のため、お前と結婚する」と宣言するのである。この宣言に伴い、博覧会は開幕し、したい放題のカーニバルが始まる。

べネチアのカーニバルは、非行の場として有名であった。放蕩の限りつくしながら、時々次の放蕩に移るための休息をとりつつ、この休みの期間を含めて6ヵ月も続いた。世界各国から大勢の見物人が集まった。参加者は全く同じ衣装、長いケープ、長いベール、黒いベール、それに白い仮面をつけ、完全に誰が誰か分からなくした。こうしてベネチアのカーニバルは、退廃の限りという悪評を受けたのである。

祭りの頂点、キリストの昇天祭を過ぎた頃から、街は次第に落ち着き、見物人も減っていった。ド・マズノ一家はギリマニ宮殿の近く、主要水路であるグラン・カナルに続く狭い水路のほとりに、ようやく下宿を見つけることができた。

都会の放蕩三昧の環境は、思春期に達したウジェーンにどんな影響を与えるのだろうか。

召命の芽生え

フランス革命軍の矛先から逃げ、イタリアのベネチアに落ち着いたド・マズノ一家について語ってきた。1789年の春、例年の「ベネチア市と海の婚礼の祭り」の頃であった。一家は、ギリマニ宮殿の近く、主要水路であるグラン・カナルに注ぎ込む狭い水路のほとりに下宿を見つけた。

都会の退廃的な雰囲気は、思春期に達した少年には、決して好ましい環境とは言えない。ところが、ウジェーンにとってべネチアは、むしろつまらないものであった。外国での亡命生活は、不安な落ち着かない毎日であった。否応なく訪れた貧乏、分裂しつつあった両親の結婚生活、その上母親の健康は芳しくなかった。ド・マズノ家の男たちは、何もすることがなく、そのためいつも不機嫌であった。これらのことが、少年の気持ちを沈下させた。ウジェーンにとって、妹二ネットと遊ぶ時だけが慰めであり、ほかにすることもなく、行くところもなく又、教師も読むべき本さえも無かった。退屈で虚しい毎日だった。彼は、ゴンドラの船頭の歌声を聞くともなしに聞きながら、一日中家の中でふさぎ込んでいた。

しかし、実に幸いなことに、やがて彼はべネチアのもう一つの顔を見つけることになる。ある日、窓辺に座って時間をつぶしていたところ、狭い路地を挟んだ向かいの家の窓が突然開き、ニコニコとした神父の顔が現れた。彼はドン・バルトロ・ジネリといい、退屈そうにしている少年に話しかけてきた。神父を信用したウジェーンは、早速に悩みを打ち明けた。「神父さん、読みたくても本が一冊もないんです。」と嘆く彼の言葉に、神父は、書斎から一冊の本を取って来て、よろい戸を支える棒に引っ掛け、窓越しにそれを渡してくれた。

ウジェーンは、むさぼるように、その日のうちに読み果たした。明くる日は、早朝から窓辺で神父の現れるのを待った。そして、借りた本を棒で引っ掛けて返しながら、代わりを貸してくれるよう丁寧に頼んだ。神父は、それを快く聞いてくれたばかりでなく、少年の家庭教師になることを申し出てくれた。

その日からウジェーンは、眠る時間以外は神父の家で過ごすようになった。ジネリ家は、ベネチアの裕福な商人であった。彼らは、この風変わりな外国人を、我が子のように可愛がった。ドン・バルトロ神父は、素晴らしい教師だった。ジネリ家の人々のお陰で、ウジェーンは再び生き甲斐を感じ始めた。

ドン・バルトロ神父は、修道院のような厳しい日課を定めた。授業と自習時間の他に、レクリエーションと祈りの時間も割り当てた。ウジェーンは勉強に励み、祈りと苦行の新しい生活にも熱心に飛び込んでいった。現代の私たちから見れば、苦行に関して、彼は極端に走ったと言えるだろう。毎金曜日は勿論のこと、四旬節にも週に3日は断食した。土曜日は毛布一枚で床に横たわり、炉にくべる薪の上に寝ることさえあった。私たちはこのような過度な苦行を非難しがちであるが、ウジェーンの場合、神がこれに関与していたと言わねばならない。大人になったウジェーンは、ベネチア滞在の日々を思い出しつつ、次のように書いている。「ベネチア滞在中この日課を守り、病気をすることは一度もなかった。私の召命の芽生えは、この時期である」と。

ウジェーンの、司祭召命への願望について、大叔父は彼を責めて言った。「君はこの家族の最後の男だろう。神父になれば、ド・マズノ家は消えるじゃないか !」しかし、ウジェーンは見事に反駁した。「ド・マズノ家は、司祭で終わったほうが光栄ではないか。」

頃合いを見計らって、家の財産を少しでも取り戻そうと、ド・マズノ夫人は娘二ネットを連れてフランスへ帰って行った。いよいよ金に困っていたド・マズノ議長は、生計の成り立つ仕事を捜した。何人かの仲間と合資し、絵・宝石・カメオ等の売買を始めた。金融市場にも乗り出し、古い硬貨の投機もやりだした。何とかして金を得ようと、香辛料やリンネル製品、錬鉄の商売をやり、又当時好評だった犬の皮の売買にも手を出した。

しかしながら、間もなく輸送機関が危険になった。英国の海洋封鎖の影響で、輸入が困難となり、そのうえ上税関吏たちも遵法闘争を始めたので、議長はやむをえず正当な商売を諦め、密輸に頼ることにした。そのため警察に追われ、ベネチアの入り組んだ路地や運河を、幾晩も逃げ回ることもあった。

一方、父の危険な生活を知らず、ウジェーンはドン・バルトロの指導の下、勉強に励んでいた。初めから神父は、有名な宣教師についての書物を彼に沢山与えていた。ウジェーンはひたすら感銘を覚え、「異教徒への宣教に生涯を捧げよう」との夢を抱いたと後に語っている。ベネチアの生活がもっと長くなっていたなら、ドン・バルトロ神父と共に、当時イエズス会の再建を目的としていた「イエスの信仰の会」に入会していたことであろう。ところが、ウジェーンは今度はナポリへ逃げることになった。

父の商売が、益々悪化していた。そしてナポレオン1世の兵士がベネチアに向かって進撃を開始したとき、商売は完全に中止された。1797年11月11日、ド・マズノ議長はベネチアを去った。彼は、ウジェーンと海軍士官であるルイ・ウジェーン叔父を連れナポリへ出発した。叔父のフォルツネ神父は、プロヴァンスへ戻ってみることにした。大伯父は亡くなっていて、サン・シルヴェストロ教会に葬られていた。ウジェーンは、その時教会で毎日侍者をしていたのだった。

ナポリの困難な日々

ド・マズノ一家にとって、ナポリでの生活は窮乏と退屈をかこつだけであったが、胸をわくわくさせるような出来事も起こった。

1798年の元旦、父のド・マズノ氏、叔父のルイ・ウジェーンに伴われ、ウジェーン・ド・マズノはナポリに着いた。「赤い帽子」という旅館に泊まることにしたが、ざわついた不潔な所だった。到着後真っ先に郵便局へ行ったが、叔父フォルツネ神父から身の不運を嘆く手紙が届いていた。彼は、プロヴァンスに帰りついた途端に軍当局から退去命令を受け、直ちに国外へ追放されることになった。したがって、彼も近いうちにナポリへ到着するであろうという内容であった。

ウジェーンは、母か妹二ネットからの手紙を期待していたのだが、父宛の二・三通のみでありしかもその中の一通は、父を絶望させるものであった。彼が投資していた会社が倒産し、しかも、彼は莫大な負債を抱えることになったのである。僅かに残った財産を調べると、ド・マズノ氏は心を挫かれた。後半年位の生活費しか残っていなかったのだった。慌てた彼は、ルイと自分のために職を斡旋してくれるよう友人に頼んで回った。教師の仕事、商売、生計を立てられるものなら、日雇い労働さえいとわないつもりだった。

彼の困窮を聞いた人々は皆同情し、何かあれば知らせると丁寧に約束してくれたが、結局知らせは何も無かった。「皆の心配は心温まるものだったが、料理鍋の中身を増やすには役に立たなかった」と、後に彼は当時の困難な状況を思い出し、皮肉をこめて書いている。

彼らが苦境に立たされている話は、故ルイ16世の義理の妹、シチリアのマリー・カロリン女王の耳に入った。女王は救いの手を差し延べてくれた。

その間に、ド・マズノ氏は、妻のマリー・ローズの所在を突き止め、自分たちの困窮を手紙で知らせた。

彼女からは、「援助する」と返事があったが、口調は冷ややかなものであった。彼女から届くものは金だけで、愛情ではなかったのである。妻の無情な態度は、その愛人であったいとこローゼ・ジョア二スの強い影響によるものだった。彼は、信仰上は熱心なヤンセ二ストであったが、金や地位を得るためには手段を選ばぬ男として有名だった。妻の冷ややかさは、ド・マズノ氏にとって、さらに大きな失望のもととなった。

それ以降、夫婦の間には気まずい文通が交わされていった。夫の愛と忠実の申し出に対し、妻からは、冷淡な無関心な返事しか来なかった。これは、亡命中の親子の試練を、益々辛くさせるものであった。ウジェーンは、三人の年寄りと一緒に暗い宿に暮らし、両親の関係を心配する以外は為すことも無く、退屈な毎日をおくるだけだった。ブルボン王家の復位の話ばかりする無気力な三人の年寄りとの生活は、青年の心も萎えさせるものであった。彼らは、夜知人を訪ねることがあったが、知人等もフランスからの亡命者が多くいつも同じ顔ぶれだった。彼らの話題も、いつも暴力によってブルボン王家を復位させる計画についてであった。ウジェーンは、知らず知らずのうちに、彼らの話にのめり込んでいった。姑息な手段を嫌うこの青年は、革命に終止符を打つには戦争しかないと考えるようになった。

その後、ベネチアのドン・バルトロ神父から手紙が届くようになった。神父はウジェーンのベネチア滞在中青年を過保護にしたのではないかと気に病んでいた。それで、悪友との怠惰な生活を避け勉強を続けるようにと激励するのだった。しかし、皮肉なことに、ナポリでは青年ウジェーンが悪友と交わる心配はなかった。

彼の交際範囲は非常に狭かったのである。自分たちの不幸をかこつ、あの無気力な貴族の連中だけであった。それでも神父は、「勉強と祈り」ということを繰り返し書いて来た。そしてとうとう、青年に一つの呼びかけをした。それは、ナポリの悪い環境を離れて神父と一緒にイエズス会に入会しようということであった。

「イエズス会は必ず復活する。その時、若い力が必要になる。神は、君を呼んでいるかもしれないよ」これは、神父の切り札とも言えるものであった。しかし、神のご計画は違うようであった。

再び逃亡の道へ

イギリスのネルソン提督がアブキルでフランスの艦隊を破り、ナポリに入港した。町中はお祭り騒ぎになり、マリー・カロリン女王の革命に対する憎悪は再び燃え上がった。女王はネルソンに勧められてフランス軍との戦闘を再開した。これは大失敗だった。フランス軍が何か逆転をしてから、再編成をして、シチリア島の首都を攻撃するように構えていた。宮廷は狼狽した。王族はネルソンの船で逃げる構えをし、庶民はフランス人亡命者を追い詰め,町の防衛の準備をしていた。

今回もルイ・ウジェーン叔父は大役をはたした。彼の旧友、プイセグールはネルソンの艦隊付きのポルトガル船隊の旗艦の艦長であった。彼はド・マズノたちののために席を用意した。打ち合わせの時刻にポルトガル船の水兵が手車を押してド・マズノたちの荷物を取りに来た。青年ウジェーンの案内で港へ進む途中、道が暴徒によってふさがれていた。武器をもっている人もいた。下手をすると大惨事になる。ウジェーンの頭に名案が浮かんだ。「ポルトガル海軍大将だ。海軍大将だ。道を開けろ」と命令口調で叫び始めた。群衆は何事もなく道をあけ、偽大将を通した。

皆が無事に乗船したけれども、突然の嵐になり出港できない。ウジェーンは老女中ナノンを連れて船を降りた。彼らは慌てて出発したので宿に家具等いろいろ残したままだった。それらを売ろうかと思って取りに行った訳である。真夜中に伝言が来た。船長が嵐の中で出港を試みるから、すぐに船へ戻るようにとのことであった。ウジェーンはナノンを引きずりながら待っていたボートに一足飛びに乗った。彼の冷静な態度は水夫を勇気づけた。彼らはロザリオを手にもって白波を恐れず、沖に停泊中の戦艦に向けて漕ぎ出した。

旗艦への乗船は難儀だった。戦艦に横付けられたボートは荒れ狂う海の上で木の葉のようにもてあそばれた。すばしっこい青年は揺れるはしごを瞬く間に登った。恐怖におそわれたナノンを積み荷用のつり索で吊り上げることになった。

1799年1月3日早朝に、ド・マズノたちを乗せたポルトガル艦隊は出港した。ウジェーンのナポリ滞在は367日であった。

魅惑のパレルモ

ド・マズノたちは、ナポリに一年間だけ滞在の後、パレルモへ逃亡した。パレルモは豪華な大聖堂や庭園と宮殿によって飾られた魔法のような町であった。貴族の連中が、めまいをするぐらい舞踏会を楽しみ歓楽を追って毎日ぶらぶらして過ごす町だった。活気にあふれたこんな生活は、いうまでもなく青年ウジェーンを魅惑した。彼はもう17才になっていたからである。

彼はベネチアと同じようにここでも第二の家庭をすぐ見つけた。デ・カニザロ公爵夫妻に厄介になることになった。公爵夫人は、信仰篤く慎み深い人で、ドン・バルトロ神父のように青年の面倒をみてくれるのだ。こうして若いド・マズノはナポリの窮乏生活から急にパレルモの貴族の上流社会へと移行した。

父と叔父たちは、なめし革業者の住んでいる地区で貧しい生活を送っていた。デ・カニザロ館に暮らすウジェーンはこの相違を知らなかっただろう。貴族に生まれついた彼は、パレルモの上流社会に容易に入った。

デ・カニザロは、彼のために豪華な部屋、郊外の邸宅、数え切れない召し使いや御馳走など何もかもことごとく備えられていた。ウジェーンのための指導司祭もいた。しかし彼はこの神父をよく思わなかった。

「字もほとんど読めないほど間抜けた奴だ」と父に便りを書いた。いつの間にかこの若い威勢のよいフランス人が舞踏会や晩餐会を好んで走り回ることになった。

そのころ彼は、ド・マズノ家の血統に夢中になり、紋章や系図を詳しく調べた。何か偉い肩書を主張できればと期待していた。たいしたものは見つけなかったが、皆から「若いド・マズノ伯爵」と言われるようになって、彼は反対をしなかった。

パレルモでウジェーンは有名なド・べリー公爵に出会った。公爵は、結婚相手として王女を求めにきていた。彼の話を聞くウジェーンは、ますます熱心な王家支持者になった。

新しい友達のおかげで、ウジェーンは宮中で拝謁を賜ることになった。聖ロザリアの祭りは貴族社会の有名人と交際する良い機会になった。この祭りは、騎馬の行進、競馬、歌ミサ、花火大会などがあって、壮大な祭りであった。祭りの後、ウジェーンはパレルモの近郊での式典の際、フランスの後の女王マリー・アメリー王女の近くの席に座ることもあった。彼は王女の歳をよく覚えていた。二人とも18才であった。

娯楽の町パレルモ

貴族の身に生まれついた青年ウジェーンは、パレルモの上流社会に容易に入った。

さて、ベネチアのドン・バルトロ神父が青年のことを心配して、度々忠告を書き送っていた。「勉強しているか、毎日何をして過ごしているか、何事においても神に逆らうことなく、神とともに生活せよ」ときびしく戒めていた。不思議な事にパレルモの娯楽やお祭り騒ぎにもかかわらず、若い「伯爵」ウジェーンは学習を続けた。洞察力の鋭いカニザロ公爵夫人が自惚れの強い若者の性格の欠陥をよく見抜き、彼を真剣に指導した。彼にフランス文学者ラシンの作品を朗読させ、発声法を磨いた他、歴史と文学の学習をさせた。

彼は自分の才能に自信をもって分厚い本を苦労して読むこともあった。

霊的なことは、公爵夫人がよい手本を示した。彼女は、ほとんどの収入を貧しい人に施していた。施し物を分け与える仕事をウジェーンにさせた。こうして、彼は本当の貧乏生活を悟るようになった。

ドン・バルトロ神父も二ネットも安心した。兄のことを心配した二ネットは次の厳しい言葉を送ったことがある。「お兄さんは、愉快に過ごしているようね。でも、昔はもっと慎み深かった。年寄り以外の女の人と握手することはなかったのに」

若い伯爵は、この時期の自分をどうみていたのだろうか。

彼のパレルモ時代の文通を見ると、毎日の娯楽を語るものがほとんどである。一方、彼の回想録によるとあのつまらない娯楽を避けていたという印象を受ける。「あの娯楽に関係しなかった。」と書いてある。彼は、退屈していたように書いてある。「あの放蕩の中にいた時、私は自分の殻に閉じこもって、まじめなことを考え、泣きたいほど悲しくなった。」

しかし大分後に書かれたこのようなロマンチックな告白は、若い貴人のパレルモ滞在全体のことを言っている訳ではない。ウジェーンは、パレルモで楽しく遊んだと言った方が本当である。但し、礼儀正しく紳士らしく行動して大きな過失はなかったと考えられる。それ以上は断言できない。彼はパレルモの堕落した風潮について次のように書いた事実がある。「彼らのふるまいについては話さないことにする。ただ神様の無限のいつくしみを強調したい。あの危険の中で神の力強い恵みに守られた・・・」

1802年5月に、デ・カニサロ公爵夫人が亡くなった。ウジェーンにとっては大きなショックであった。そしてそのころ彼の文通の中に信仰的な表現は一つも見られない。ウジェーンは霊的危機に陥ろうとしていた。お母さんのようなこの人をなくしたこともその原因の一つではあったが、貴族の紳士としての毎日の放蕩な生活の影響も少なくはなかったであろう。彼らは知らず知らずのうちに疲れ切ってしまっていた。

そしてまた母、ド・マズノ夫人にフランスへ呼び返された。これも耐えきれない負担である。彼はド・マズノ家とジョニアス家の内輪もめの真ん中に立たされることを知っていた。家族と階級の対立、利害の争いなどがはっきりしてきた。決定的にひどい分裂であった。先にものべたように父が金目当ての結婚であったのだから、こうなることは目に見えていたのである。

落胆したウジェーン・ド・マズノはマルセイユに向けて旅立った。彼はもう20才である。

ウジェーン・ド・マズノ 23才

荒れ地にさまよう

11年の亡命生活の後、母と別れてから7年も経て、若きド・マズノは故郷の地に足を踏み入れた。しかしマルセイユの岸壁には迎えの人はだれもいない。息子に会いたいと言っていた母は、迎えに来ようともしなかった。落胆していた青年の心はさらに重くなった。

彼は、役場で旅券を返した時、「マズノさんの息子」と呼ばれてまた打撃を受けた。貴族の名称「ド」とか「伯爵」の肩書きとも「さようなら」だ。革命がここを通過したようである。

迎えは来なかったのでウジェーンは父のマルセイユの友人の所に泊めてもらった。四日経っても家の者が迎えに来ないので、それ以上我慢できなかった彼は、エクスまでの二十キロを自分で行くことにした。こうして予告なしにエクスの自宅に現れた。迎えに行けなかった母の言いわけを快く受け入れた。彼は今さら騒いでも意味がないと思っていた。母を初め、ニネット、祖母、そしてジョア二ス伯母を抱いて、いとこのロゼ⋅ジョア二スにも挨拶した。

これですべての悩みが終わった訳ではない。今度は国がいたずらをする。若い青年は近い内に徴兵のくじを引かなければならない。当たればあの憎むべき革命軍に徴兵されることになる。母は名案を考えた。それはウジェーンをサン⋅ロランの荘園に送ることであった。あの田舎なら彼の兵役を代行する人を市内より安く買うことができると考えたのだ。こうして15ルイを節約するために母は息子をサン⋅ロランの荘園に送ることにした。彼もお金が節約できるならと思って一時的な別離に賛成した。それは長くない滞在だろうと思っていたからである。しかしそれは5カ月間もの孤独になった。

彼は父への手紙に「父上、もう我慢できない。死にたいほど退屈だ」と不平を書いた。そして、こんな追放になると知っていたならば、自分はパレルモを離れなかったということを母に告げた。

ウジェーンは退屈していたけれども母はそうでもなかった。助言者のロゼ⋅ジョアニス氏と一緒に旅行をしていた。これはもちろん健康のためであった。息子の気を晴らしてやる暇はない。息子は若さと健康に恵まれているし、サン⋅ロランの家もド⋅マズノ祖父からもらって彼の物なのになぜ泣き言を言っているのか。母は彼の態度を理解できなかった。

ウジェーンの祖父シャルル⋅アレクサンドルが亡くなった時、革命政府はド⋅マズノ家のすべての所有物を没収した。でもジョアニス家が骨折って、それを取り戻すことに成功した。但し、この財産を法的に管理するためにド⋅マズノ夫人はウジェーンの父を相手にして離婚の訴訟を提起しなければならなかった(ド⋅マズノ家は負債が多くて、債権者の差し押さえを免れるためのようである)。民法上離婚が認められ、シャルル⋅アレクサンドルの財産はド⋅マズノ夫人のものになった。いずれはウジェーンと二ネットが祖父の遺産を受け取ることになるが、父からではなく母から受け継ぐことになる。ウジェーンの父は負債が多くて、エクスに帰るなら債権者に激しく追及されるから、流浪の身を我慢するしかなかった。

ウジェーンは、ジョアニス一家の巧みな企てをすぐ見抜いた。彼らが母を利用して父の財産から多くのものを取ってしまった。青年はうんざりして、両親を和解させることを諦めた。彼の家庭はもうだめだった。

退屈な毎日を凌ぐ

兵役を免れるためサン・ロランへ引っ込んだ青年は寂しい田舎での退屈を何とか凌ぐ方法はないかと探した。しかし余り良い考えが浮かばなかった。彼は父に次のような手紙を書いた。「ここだけの話だが、私は毎日片手に日傘をさし、ステッキをついて視察に回っている。格好いい大地主に見えるだろうね」。本当のところ、この気取った格好は、革命の後では時代遅れのおしゃれだった。小作人の嘲笑いの的になっていた。これによってもウジェーンが革命によってもたらされた新しい時代の風潮にどれほど遅れていたかが解る。彼は旧体制の装いから身を振り離すことができるだろうか。

1803年の末に若い「大地主」はエクスのジョアニス邸に戻った。神経質な人たちに囲まれた彼は、窒息しそうだった。母は「鳥のようにあちこち飛び回り、怒ったかと思うと憂鬱になったり」伯母は、無茶苦茶な性格で、「怒鳴ったり喚いたりするだけである」と彼は書いてある。

息苦しい生活から抜け出るためにウジェーンは社交界の仲間と遊ぶことにした。

「このエクスの素敵な娯楽を充分楽しむためには一日が短すぎる」と父に打ち明けている。彼は歌や躍りが上手で人気者だった。劇場街にも常に出入りしていた。しかしながら何か物足りない生活だった。どんなに遊び回っても空しさを感じ厭世的になってしまう。そういう時は、部屋に閉じこもって三週間も姿を見せないこともあった。

いっそのことウジェーンは結婚しようかと考え始めた。結婚によってジョアニス一家から解放されることになるかもしれないと考えた。いうまでもなく、彼の考えている結婚は、昔の貴族の伝統的な「金になる結婚」でなければならない。

私たちはこのひどい考え方に驚いてはならない。彼は自分の階級の精神や考え方からまだ解放されていないのだ。当時の貴族の考えでは、結婚は一つの取引に過ぎず、血統及び美しい容貌と富の獲得を意味していた。彼は、「私の欲しい女は大金持ちでなければ」と父に書いた。愛情や人柄などは重要ではなかった。彼によるとサン・ロランの「田舎美人」は堆肥の匂いがし、エクスの女も大したものではなかったそうだ。両親の結婚がそのためにどうなってしまったかを忘れてしまった彼は、同じような不幸な道を歩もうとしていた。

ともかく見合いが始まった。最初に紹介された人は、「希望していたより金持ちだった」そうだ。おまけに「顔も良くて、申し分ない女性だった」残念ながらこの金持ちの美人は結核で亡くなってしまった。「うまくいかなかった、彼女を忘れよう」と彼は父に書いた。

二人目の候補者は、四万フランの持参金しかない。「私は十五万欲しいのに四万なんて・・・」これは真面目な話とは思えないと怒ってこの人を断った。

エクスに適任者がいなければシチリアに行って捜そうかと考えた。あそこなら宮殿近衛兵の隊長あるいは中尉にでもなれるし、教皇式部官にでもなれるかもしれないと考えた。

ウジェーンは偉い人になるためにシチリアに帰りたいと父に知らせた。ナポレオンによって「若いマズノさん」と呼ばれるようになってしまったこのフランスは、もう本物のフランスではなくなってしまった。王位を奪った奴の敵の側に加わったほうがよいのではないか、と彼は考えていた。革命に奪われた貴族の地位を是非取り戻したいと彼は望んだ。これは昔、ドン・バルトロ神父のおかげで芽生えた「神父になりたい」望みとははなはだ掛け離れたものである。

シチリアに帰るためにはパスポートが要る。申請はパリでなければできない。幸い伯母に誘われてパリに行けるようになったが、せっかくの旅行も時間の浪費だった。パスポートが結局手に入らなかったのだ。彼はエクスに帰り、ジョアニス一家との味気無い生活に逆戻りだ。ウジェーンは青春をこんな空しさの中で過ごす運命なのだろうか。

険しい道

出国のパスポートも取れないで、エクスに戻ったウジェーンにはジョアニス一家との味気無い生活が待っていた。

彼の霊的生活はこういった悩みに左右されることになる。彼の信仰そのものは、彼の性格と同様に非妥協的なものであった。例えば、ヤンセニストの従兄弟のロゼ・ジョアニスとは宗教的議論を交えることが度々あった。こういう論争に備えて、彼は弁証論の本を読んだ。当時書かれたシャトブリアン師の「キリスト教の真髄」も読み通した。シャトブリアンのものは理性よりも感情を刺激するもののようで、役に立たなかったそうである。

ウジェーンの当時の道徳観念は安心できるものであった。彼は世俗的なものを楽しんだけれども、決して貴族のような放蕩者ではなかった。彼は後に次のように書いた。

「私はバビロンの娘を遠ざけた・・・。慈悲深い神は、あのような汚れから私を守って下さった」。これは19世紀のフランスで流行していた華やかな言葉づかいだ。私たちはこんな突飛な表現に驚くかもしれない。表現は別にして、道義や教義においては、彼は高潔な人であったことが分かる。

数年後、神学生になった彼は、当時を振り返って大いに恥じている。「心が汚れていた、沼地の泥の中に、はまり込んだような邪悪な過去だ」と言っている。「豚の餌を食べ、忌まわしい大罪に陥った」という激烈な表現を恐れない。しかし、「主はあの排泄孔から私を救った」と断言する。彼は霊的な目的日記に「主よ、私をうちたたいたあなたの優しい暴力は、永遠に賛美されますように」とも書いている。

ウジェーン・ド・マズノの最初の伝記作家は、あわてふためいてこのような名誉を傷つけそうな文章に錠を下ろして隠してしまった。彼らが、ウジェーンがこういう文章を書いたということを公にして、彼の謙遜の真価を認めなかったことが残念である。

最近は、こういう激烈な表現は、それがなされた心理的、文学的及び社会的環境において解釈されるようになってきている。例えば、彼のような若い貴族の自信満々の性格、若者の情熱、エクスの生活と神学院の生活との明確な対比、当時の霊性神学におけるおおげさな、あるいは華美な表現などを考慮して彼の文章を見ると本人の内心を知ることができる。

彼の霊的生活が一時緩んだことは確かに認めなけねばならない。彼が霊的なことより世俗のことに興味を持った時期があったのは明らかである。祈りにたいする情熱も冷め、神父になることを諦めた時もあった。一言でいうならキリストから離れた時期があったのである。そして神の「優しい暴力」のおかげでキリスト再発見できたことも確かである。それは、もちろん聖パウロのような回心ではなかった。それよりも緩やかな坂を上るような苦労を伴う回心であった。失敗を重ねながら徐々にキリストのもとに帰って行った。彼自身がそれを認めている。「貴族の根強い偏見や傲慢を簡単に取り去る方法はない」

彼が、自己の全てを捧げて司祭になるまでの道程は苦しいものになるだろう。

神学生

1807年に彼は何人かの仲間を集めて刑務所の奉仕活動を始めた。彼の熱心さは褒めるに足りるものだったけれども、何となく過剰であった。生まれつきの堅苦しい貴族だから、彼は何事においても無意識に横暴な権威を主張しがちである。彼のような直情な性格の人は、物事を簡単に割り切りすぎる傾向がある。

例えば、エクスの刑務所で、御ミサを怠る囚人が多かった。彼は簡単な一つの解決法を考えた。それはスープの整理券を発行して御ミサに与かる囚人には褒美としてそれを二枚与えるという方法だ。彼は奉仕する仲間の反対を押し切ってこれを実行した。そして細かい点数表を作って、自分自身でスープの配給を監督した。これは二人分貰った人が御ミサに与からない人に分けてやらないためであった。

もちろんこのやり方は評判が悪かった。そしてこのせっかちなやり方が逆効果になっていると仲間に指摘された時、ウジェーンは刑務所の奉仕活動から手を引いた。これは非常に彼らしい性格の表れである。彼はその後経験を積んで自らの視野を広げることとなる。

ウジェーンの計画は段々と熟していった。彼は日々、心の中で強く響いて来る召し出しの呼びかけを感じとっていた。彼は貴族らしく人の意見を求める時に一番有名な人の意見を求めようとした。そして「世界一の霊性指導者」として知られていたパリのサン・スルピスのドゥクロ神父を訪ねた。

彼はマルセイユでも元イエズス会会員のマギ神父の指導を受けていた。この神父も評判の霊性指導者だった。マギ神父は、「君の召し出しは晴れ渡った空に輝く真昼の太陽のようである」とウジェーンに言った。

この高徳の神父からの助言を得て、ウジェーンは腹を決めた。これ以上神の呼びかけに抵抗できない。かれはパリのサン・スルピス神学院に入学することを決心した。

しかし彼の母は一人息子の有利な結婚をまだ期待していた。彼がサン・スルピスに入るといった時彼女はすぐには賛成しなかった。「試してみるなら」という条件でやっと同意した。その後長い間、彼女は息子の召し出しがド・マズノ家にとって不運であるかのように思っていた。母にとって一番嫌だったのは彼の動機であった。それは「貧しい人の冷えきった信仰を燃え立たせたい」ということであった。木炭運びの少年人夫の事件の再現ではないか。でも母は、もし彼がこれをやり抜いた場合、彼は貴族なのだから無学の庶民の上に立つことにはなるだろうと考えて諦めた。

ウジェーン自身は母と全く同じ意見ではなかったけれど、「自分の階級の優越性を自覚して下級階層に奉仕する」気持ちもあったそうである。この精神はサン・スルピスで徐々に変わって行くのである。

1808年10月12日「プロヴァンスの貴人」がサン・スルピス神学院に入学した。26才である。彼の意志強固な堂々とした態度と抜きん出た背の高さは人々の注目するところとなった。

彼は学生生活にすぐ慣れた。サン・スルピスの神学生はフランス全土の全ての階級から選ばれた者達であった。革命後のサン・スルピスは1789年以前の神学院と全然違うものであった。革命以前には、学生は階級別に分けられていた。そして卒業後は聖職録によって高級聖職者と低級聖職者に組分けられたそうである。その結果としては、「イエス・キリストの不可分の司祭職に階級意識と階級闘争」が生じたのである。

あの「悪魔」のような革命は有益な結果をもたらしたとも言える。革命後の神学院の学長は見識高いエメリ神父であった。彼は生徒を呼ぶ時、貴族の身分を示す前置詞 「ド」あるいは「君」「さん」など一切敬称を付けず、名字だけで呼んだ。その昔、マルセイユの役場で「マズノさん」と呼ばれてつんとしたウジェーンは不思議なことにこの呼び方に快く応じた。「プロヴァンスにの貴人」を変えたのは、学長のエメリ師である。二人は親しい友人となる。

エメリ師の他にドゥクロ師もウジェーンの成長に大きな役割を果たした。以前にウジェーンが召し出しについて意見を求めた同じドゥクロ師である。彼は神学院でのウジェーンの霊的指導者になる。こうして二人の優れた指導者の下で「マズノ」が自己改革に取り組むこととなる。

彼は若い時にべネチアで行っていた苦行を再び始める。それは昔よりなお厳しい苦行であった。苦行は、彼の毎日の生活の一部になり、そしてそれは、一生の間続いた。例えば彼が一年の間に断食した日は120日にのぼった。

この苦行の習慣は当然、清貧に甘んじると言う成果をみることになる。彼の部屋には、人から借りた寝台の他、テーブル一個と、古い椅子三個しかなかった。ある日、純金製の美しいチェーンを差し出された彼は、「必要のないものです」と丁寧に断った。昔なら喜んで頂戴したであろう。「腐肉であるこの体を飾ったり、化粧したりすることは時間や気力の無駄使いだ」。彼はこう思うようになった。家族の財産にも無頓着になった。サン・ロランの屋敷については、次のように書いた。「石の山だ」。彼は次第に「木炭の人夫長」に変身してきたようである。

母親は驚いていた。サン・スルピスの生活を試すことには同意したけれど、息子がやり遂げるとは夢にも思っていなかった。入学してから三ヶ月も経たないのに剃髪式(聖職者の入門式)を迎えることになった。彼女は「非常に心配している」と手紙を送った。二年間は何も決めないと約束したではないか、どうして父親に知らせなかったのか、などが手紙の内容であった。実は、彼は父親に知らせようとしたけれども、手紙が届かなかったのである。息子が神学院に入ったことを父親が知ったのは2年後の1810年であった。

妹の二ネットがド・ボァジェレン伯爵と結婚したので、ド・マズノ夫人は息子の有利な結婚をまだ期待していた。ところがスータンの着衣と剃髪が母親の希望していた社交界の地位から彼を分かれさせたのである。

ドゥクロ師は、相変わらずその「純血種の預かりもの」を抑制したり激励したり厳しく抑えていた。師の下にウジェーンは、外面の苦行から内面的な徳行を育てるようになる。彼は、「自分より有徳な仲間の中で目立たないこと」を喜ぶようになった。この断固たる青年は徐々に謙遜にな人になりつつあった。

司祭叙階に近づくにつれてウジェーンは主に近づいていったが、それは、このような自己放棄の結果の大きな実りと言えるだろう。自分なりに書き変えたこの福音の一句がそれを現している。「ああ、人が神の恵みを知るなら」

1809年12月に副助祭になり、若いウジェーンは、司祭叙階に進む早さを懸念し始めた。当時のフランスでは、司祭が不足していたので、勉強の期間をできるだけ短縮して司祭叙階を授けていた。ウジェーンは司祭職の責任の重さに気づいてきたので、慌てずに十分な準備をしたかった。彼は、エクスに帰る時「神父になった長官の息子」に皆の目が注がれることをよく認識していた。そう言うわけで、彼らの期待外れになりたくなかった。彼自身の、あるいは家族の自尊心が多少あったとは言え、信仰の証しと人の救霊に特に気を配っていた。

ウジェーンは活動家だから実用的な学科に力を入れた。サン・スルピスの教授陣も、フランスの司祭不足に迫られて、生徒に最低必要な学問しか与えることができなかった。ウジェーンは叙階式を延ばしたので、余裕をもって学問を深めると同時に、神学院の優等生との交際を通して、自分の視野を広げた。生徒の中に将来有名になる人がいた。ド・ボナール、ドニ・アフル、ド・ケレン、ド・ソラジュ、などがいてそしてウジェーンと同じプロヴァンス地方のド・フォルバン・ジャンソンもいた。

このシャルル・オグスト・ド・フォルバン・ジャンソンは後にカトリック児童福祉会の創立者になる。彼は神学院内に「宣教クラブ」を結成し、部長として熱心に活躍していた。このクラブは、洗礼を受けていない数万人にの中国の子供達のために心を配って研究を進めていた。ウジェーンを含めて数名の生徒が彼の熱心さに引かれていた。

この活発なクラブの他に秘密に活動していた別のグループがあった。これは「AA」(使徒の会)と言われて、信用できるエリートの生徒しか受け入れていなかった。この会の目的は、生徒全体の「核」となり、学則を忠実に守ることによって学園の雰囲気を作ることであった。ド・マズノは1810年6月に助祭になったが、この会に受け入れられたのは12月であった。

抵抗運動の部員

ナポレオンが教会に攻撃を加え始めて以来、この秘密グループ(使徒の会)は、サン・スルピス内の霊的運動から活動の範囲を広げた。ナポレオン皇帝の教皇に対する企みを妨害する本物の抵抗運動の細胞になった。エメリ師の指導のもとに学院全体がこの闘争に加わった。エメリ師は闘争の最初からド・マズノの協力を要請した。彼はウジェーンが絶対信頼できる助け手と思っていたからである。

1809年の夏に教皇領がフランスの第一帝国に併合され、教皇がナポレオンを破門した。破門の大勅書の写しがエメリ師の手に入ったので事実を知らない一般に配布するため、彼はド・マズノに謄写作業を依頼した。

ナポレオンが教皇ピオ7世をサヴォヌという町に監禁して厳重に見張った後も、サン・スルピスのグループは教皇の側近者と連絡を保っていた。どんなルートで連絡がとれていたかは、皇帝でさえ解らないことであった。

※教皇領とは1870年のイタリア統一までに教皇の支配下にあったイタリア中部の地域のことである。

セーヌ川の新皇帝ナポレオン・ボナパルトは、もっと大きい夢を抱いていた。帝国の首都パリに教皇を連れてくるつもりであった。彼は好きなように教皇をあやつり、俗事も教会の事も支配できると思っていたのである。

これを実現するために、ナポレオンは、枢機卿全員をパリに来させることにした。彼らが新しい境遇に慣れてしまったら教皇を誘いこむことができるだろうと考えていた。しかし強制的に連れて来られた枢機卿の殆んどが亡命者のような気分であったそうである。なお、サヴォヌで監禁中のピオ7世教皇は皇帝が任命した司教を承認することを堅く断った。教皇の承認がなければ、司教の任命は有効ではないので、司教が合法的に任務につくことが出来なかった。この処置の結果として22個の司教座が空席になってしまったのである。

腹を立てた皇帝がこの問題を調停するため委員会を設けた。サン・スルピスのエメリ師が委員の一人になる。

それからウジェーンはこの「レジスタンス」にとって掛け替えのない存在になる。彼はイタリアについて詳しく、イタリア語もでき、イタリア人の気持ちもよく分かっていたので、ローマの枢機卿たちに当然信頼される一人であった。

エメリ師はものをはっきり言う人であったので、委員会は大変騒がしいものになった。ウジェーンは委員会毎に生々しい議事録を枢機卿たちに直ちに届けることにしていた。フシェという恐ろしい秘密探偵が彼を見張っていたので、これは危険な仕事であった。危険を冒してウジェーンは毎回枢機卿の家を一軒ずつ訪ね、最新の情報を伝えたり、彼らを励ましたりして、捕まらずに神学校へ戻った。このようにして彼は知らず知らずのうちに将来に役立つ有効的な関係を作っていたのである。

1810年4月に皇帝が教会にまた一撃を加える。皇帝がジョセフィンと離婚して、オーストリアのマリア・ルイズと結婚した際、枢機卿13名がその結婚式に出席するのを拒んだ。ナポレオンは彼らを射殺しようと思っていたが、フシェに説き伏せられて彼らを解任し、枢機卿の深紅色の衣の着用を禁止して、所有物を押収した上、地方へ追放した。無一文になったこの「黒い枢機卿」のための生活必需品を確保するために、ウジェーンは力を尽くした。

枢機卿の次にナポレオンがサン・スルピスに攻撃を加え始める。6月13日に先ずエメリ神学院長の即時解職を命じた。エメリ師は、ピオ7世と内通していたように思われたからである。

エメリ師はイッシという町にある神学院の別荘へ行って待機していた。脅しや脅迫に負けない彼は、数ヵ月後パリに戻り、サン・スルピスの近くに住まいを構えた。そこから神学院の精神的な支えとなり、今まで通りの指導を密かに続けた。「レジスタンス」は続く。

皇帝は負けないつもりであった。司教承認の問題解決のために、新しい委員会を作った。公会議を召集することも考えたそうである。エメリ師は夜更かしが続いていた。このような教会の危機に遭遇して眠ることができないのである。

1811年3月17日、チュイルリー宮殿で委員会の総会が開かれる。エメリ師も出席した。彼は二時間もの間皇帝と激しく、しかも雄弁に言い争った。皆が驚いて、舌を巻くばかりであった。話を終えて退場した神父がその場で倒れてしまった。駆けつけてきた医者が回復の見込みがないことを言い渡した。

ド・マズノはエメリ神父を看病して、最後まで師の世話をした。サン・スルピスと教会をこれほど愛していた神父の「心」を大事にするために、ヨーロッパの習慣に従って、心臓を、遺物として保存すべしと考え、そうできるように許可を申請した。許可が与えられて、ド・マズノの立ち会いのもとで有名な外科医ラエネックがその手術を行った。将来自分の後継者になるオブレート会士たちが、霊父の心臓を同じようにすることはこの時勿論想像にも及ばなかった。

ナポレオンが召集した公会議が開かれたが、皇帝の期待に添える結論になりそうはなかったので、彼が公会議を解散させた。さらに、気障りなサン・スルピスの神父全員を神学院から追放した。

このことを予期していた彼らが神学院の運営を一番優秀な生徒に委任した。ド・マズノは学院長に任命された。非常な重圧であったが、容易ならぬ事態であったのでこれを引き受け、すぐに司祭叙階を授けて頂くことにした。問題は、誰から授けていただくかということであった。ナポレオンに任命され、教皇に破門されたパリのモーリ大司教は、当然ふさわしくないので、ド・マズノは家族の親友であったアミアンのドマンド司教にお願いする事にした。司教はこれを喜んで承諾して1811年12月21日にウジェーン・ド・マズノは司祭叙階を授けられた。

その日の日記には次の、喜びと感激の記載がある。「司祭だ。なって見なければこの気持ちは分からない。司祭になったと思うと、天にも上る気持ちになって、感謝で一杯である。自分が罪人であることを考えると、なおさら増々有頂天になる」

ドマンド司教は、この若い神父を自分の司教区に留めて置きたかった。司教総代理の地位さえも与えようとしたけれど、ド・マズノは、自分は未経験で若過ぎるし、サン・スルピスに対する義務があると言ってそれを断わった。社会に見放された者、貧しい者に福音を述べ伝えるために自分を捧げ、全ての地位を退けると決心した彼には、その答えしかできなかったのである。

1812年1月12日サン・スルピスの任務に就いたが、この使徒的理想に駆り立てられて、ド・マズノ神父は学年度の終わりに辞表を出した。その年の10月プロヴァンスに帰っている。

イエス・キリストの貧しい人たちよ!

私の話を聞きなさい!

エクスのジョフレ大司教は複雑な気持ちでド・マズノ神父を迎えた。司祭が不足しているので歓迎したい気持ちはあったが、わがままで憤激しやすい貴族の神父を容易に歓迎できなかったのである。

ド・マズノ神父自身が司教のこの困難を救った。彼は主任司祭や、助任司祭のポストを求めなかった。ただ目立たない活動に従事できる自由を司教に求めた。

安心した司教はこれを快く許可した。この「新米」は人目に付かない立場の方が良いと思っていたからである。

若い神父が、自分の可能性を十分発揮するのには行動の自由が一番必要だったのである。彼は革命前の旧政体の支持者でありながら、過ぎ去った時代のやり方は革命後の新世界には合わないことがよく分かっていた。皇帝下の教会は熱心な少数の信者だけに関係していた。庶民からかけ離れていたのである。

ド・マズノ神父は母親の家に身を落ち着けた。そして前もって決めてあったきびしい条件をもう一度母親に約束させた。訪問者は最低限度にすること、世俗的なことは避け、そして特別な料理も一切なしにするとのことであった。彼は母親の友達からわがままかっての野蛮人に思われても、彼の使徒的活動を妨げることを許さないつもりであった。

彼の独立心とこの非妥協的態度を見て人々はこれは何を産むだろうかと考えていた。

ところがすぐに分かることになった。翌年の四殉節の毎日の説教がエクスの上流階級をびっくりさせ、がっかりさせた。標準のフランス語ではなく地方語のプロヴァンス語だったし、その内容は貴族社会の人たちを怒らせるものであった。「エクスの女中たちよ!あなたたちは世間の目にどのように見られているのか。賃金で買われた奴隷に過ぎない。主人に軽蔑され、不正を浴びせられて、虐待されている。貧弱な賃金を与えて彼らはあなたたちを不正に取り扱う権利を買ったかのように思っている」

性格の激しいこの若い司教が、こうして自分と貴族階級との間に一つの隔てを設けたことになった。おしゃれな貴人が貧しい人たちの司祭になった。彼の貴族としての尊大な性格はこれから後にも顔を見せることがあるかもしれないが、誰しもがそれを許してくれることだろう。

この説教の続きを聞こう。 「皆さん、来て、聞きなさい。信仰の目でどのように見られているかを。あなたがたはイエス・キリストの貧しい人たちである。イエスにおいて悩み苦しむ人たちは、傷だらけで悩む主のものである・悲惨きわまるあなたがた、私の兄弟、愛する兄弟、尊敬する兄弟の皆さん、私の話を聞いて下さい」

こんな表現は如何に福音的なものであっても、現代人の耳には変に聞こえるかも知れない。当時の召使の苦労を大げさに言っているように聞こえるが、決して大げさではない。労働条件の悪い時代であったし、不正があっても社会が目をつぶる時代であった。

「あなたがたは神の子供であり、イエス・キリストの兄弟と彼の永遠の国の共同相続人である」。こうして説教家が貴族、平民問わず、キリスト者一人ひとりが洗礼によって受けた権利と呼び名を述べていた。生きがいのない毎日の中に苦しんでいた小さな人たちにとっては、これは心の温まる希望の言葉であった。

ド・マズノ神父の四殉節の説教は、今までになかった新しいものであった。地方語で平民に向けられたものであったが、エクス市全体に一大反響を引き起こした。上流社会の裏切り者に思われていたド・マズノ神父は、結局貴族にも尊敬されるようになった。

説教家としての活動の他に彼は宗教教育のない皇帝直轄下の学校で育てられている青少年に気を配ることにした。若い司祭の活動は、無関心だけではなく、反感を買うこともあった。

彼は直ちに青年会を作った。こういった集いは破壊活動と見なされていて、皇帝の警察に厳重に追跡されていたので、彼のグループは、教会の信心会を装っていた。こうしてだれでも出入りすることができた。

この他に彼は教戒師も勤めていた。ド・マズノは司祭を必要としている人たちをなんとかして助けたいと焦っていた。

この時、皇帝は衰亡しつつあった。ナポレオンは敵に追いつめられていて、ローマ法王を初め、枢機卿や戦争の捕虜をプロヴァンスに送り込んでいた。ウジェーン・ド・マズノはこの人たちを助けるために一生懸命働いていた。チフスの患者の世話をするうちに自分もチフスにかかった。容体が悪化して、青年たちが御ミサに与かったり、絶え間ない祈りをささげて、死の門から彼を救った。1814年5月3日、皆が自分たちの指導司祭の全快を祝っていたちょうどその同じ日に、フランス国王ルイ18世がおごそかにパリに戻った。

2020年07月03日

聖ウジェーン・ド・マズノ伝記 第2部

第2部 宣教師と創立者

オブレート会を創立した当時のド・マズノ神父 34才

導入

「ブルボン王家万歳。暴君を倒せ。」 追放先のエルバ島へ旅立つ征服された皇帝に向けられた叫びであった。強烈な王党員であったプロヴァンスは、喜びと無法と言えるほどの祝いに満ちていた。ナポレオンが破られて王が戻ったのである。教会の使徒的活動はやっと公に行われることになる。

ド・マズノ神父は新状況を有効に利用した。活動を広げるより先ずは現在のものを強化することにした。青少年の活動は、「信心会」の仮面を取ることによって発展して行った。「若いキリスト者の会」に改名された。

しかしこの新しい会は入会志願者を厳しく審査していたので誰でもが容易に入れるわけではなかった。そして入会すると、くもの巣を張り巡らしたような五百四十四条もの会則にがんじがらめになることになった。会員の毎日の生活の何もかもがこの巣から逃れることはできなかった。「危険な仲間」、「悪魔の神殿」である劇場、「舞踏会」、特に「仮面舞踏会」、「騒がしい放蕩な会合」、「晩餐会」、「浮世の楽しみ」などは全て禁断の木ノ実であった。

魂の糧は、毎日の御ミサ、十五分間の霊的読書、毎日の御聖体訪問、週一回のロザリオ、隔週の告解などであった。日曜日は信心一筋で埋められた。「健全な娯楽」の何もかもが細かく規定されていた。

あっけに取られるプログラムではあったが、エクスの若者は快く従っていた。その時代にはそのやり方がある。当時は革命がもたらした道徳的堕落に対して抜本的に反動すべきだったようである。だらしない社会から自分を守ることが先決であった。社会の中へ入って風紀を革新することは危険に思われていた。

この会は適度とい言うことでは欠けていたかも知れない。ところが五百四十四の規定や禁制にも関わらず、素晴らしい成果を挙げた。なぜなら、それらを守る雰囲気や環境を造るダイナミックな指導者がいたからである。

いつの間にか町全体が「神父さんの若者たち」の噂を知っていた。会員は既に三百人になっていた。青年たちは指導司祭のことをいつも話していた。彼の熱狂的ファンだったと言えよう。

青少年の活動を指導することは時間の掛かるものであったが、にも関わらずド・マズノ神父は評判になっていた別の使徒職、即ち庶民のための説教を怠ることがなかった。しかしながら若い神父はこれらの使徒職に忙殺されて、時には孤独を感じることもあった。告解などの合間に、自分自身の霊的信心の時間をやっと持つことができるぐらいであった。「いつも人のためだ。自分のための時間はない」。疲れきった神父は嘆息する。修道生活への憧れがちらりと心に浮かぶ。どこかの修道院に引っ込みたい気持ちである。

彼の友人フォルバン・ジャンソンは、中国へ行くのを諦め、「フランスの宣教会」という司祭のグループを作っていた。彼はその方へド・マズノを誘った。友人の計画は大望過ぎると思って断ったが、ド・マズノが修道院へ逃げ込むのを諦めたのはこの人のおかげであった。ド・マズノ神父もそのようなグループをいつか作ろうと考えてはいたが、フォルバン・ジャンソンの会と違うもので、もっと質素なものを考えていた。言葉と気質とをよく知っている自分のプロヴァンス地方のためのものを考えていたのだ。

ド・マズノ神父はグランという町での伝道を準備していた。彼の親戚でヤンセン派のロゼ・ジョア二スがそこの市長であった。

その時「皇帝が上陸した」という情報が世間を騒がせた。ロゼ・ジョアニスはびっくり仰天した。「あの獣、死んでいたはずなのに、生き返ったのか。我々の伝道集会は駄目だ」。ド・マズノ神父は驚くより「何という国だ。信仰を失った時、面目も信憑性も同時に失った」と憤慨していた。

皇帝は1815年3月1日カンヌの近くに上陸してたちまち首都のパリに到着した。しかし「百日」の栄光は6月18日ワーテルローの大敗に於いて消えた。王党員の多いプロヴァンス地方は有頂天になった。ロゼ・ジョアニスは安心した。「大惨事を逃れた。昔の革命者たちは短剣を研いでいるところだった」。しかしプロヴァンスの王党員は復讐を始めて、新たな「白い恐怖の時代」になろうとしていた。

強固な王党員であったド・マズノ神父も報復を求める声に賛同した。「犯罪者たちは当然の罰を受けるだろうか」と短気な彼はいらいらした。「神だけが許せる犯罪者なのにどうして王が許すのか」。彼には理解しがたいことであった。

その後、王がもっと断固たる処置を取った時には、ド・マズノの不満は爆発した。ナポリ王国ではもっと速やかにことが処理されたことを思って次のように書いた。「盗賊ムラの処刑もその証拠である。犯罪を起こして儲かった盗賊はそのように取り扱うべきだ。しかし政治はもう結構だ。私にはもっと大きな仕事がある」

この熱狂的南方人は政治に関与しない方が賢明であった。どんなことになったのだろうか。彼が計画しているミッションの使徒職は手に余る程の仕事であった。小さい「突撃隊」と一緒に、彼は政治的関わりではなく、各地方で御言葉を述べながらの説教を通してフランスの更生のためにもっと役に立つことになる。しかし政治に関する考えにおいて、彼は誠意のある人であったことを認めなければならない。当時のフランスは極端な立場を取っていた。ウジェーン・ド・マズノが極端な手段を好んだのは教会とブルボン王家の為になると思っていたからである。「私がカトリックであると同時に王党員である。それが私の主義だ」と断言する人であった。王家の益となることは教会の益となることだという考えである。

ド・マズノ神父の最初の仲間 タンピエ神父(1780〜1870)

狐の洞窟

ド・マズノ神父は早速協力者と住まいを捜し始めた。一苦労であった。司祭団の同僚は既に彼を非難していた。彼の計画は重大であることを認めていたが、彼自身が妥協しない絶対論者であったことを良く知っていたからである。小教区のミッションの使徒職は如何に素晴らしくても彼の仲間になるのは危険性があるという批判であった。

進んで志願する者がなくて、ウジェーンは方々に呼びかけたが駄目であった。しかし、ある日協力したいという返事がきた。それは生まれ出ようとしている会の高価な真珠になるべき若いポール・アンリ・タンピエ神父からであった。タンピエは古いローマ時代から在るアルル市の助任司祭であった。彼は、ド・マズノ神父の計画に、自身の「退屈からの脱出」以上に司祭としての希望、生きがいを感じてとったのである。ド・マズノからの誘いの手紙はきびきびした命令調ではあったが、タンピエはためらうことがなかった。

タンピエ神父は司教区を移る正式な手続きを踏まえずアルルを去り、1815年12月27日突然エクスに現れた。アルルの司教館は突然の一方的な辞任に目をつぶって、ド・マズノ神父の仲間に入ることを黙認した。その後また三人の志願者もきた。

とかくする内に、ド・マズノはエクス市内に在る旧カルメル会の修道院と隣接のチャペルを購入していた。素敵な聖堂だったが、屋根の雨漏りが酷かった。

エクスのカルメル会修道院

ここでド・マズノと最初の仲間たちが1815年10月2日から住み始めた。現在はオブレート会会員たちの刷新の場。

彼はさっそく認可を得るために、この小さい「プロヴァンスの宣教会」の規則を司教区当局に提出した。この宣教会の目的は2つあった。会員の共同生活、地方教会でのミッションの指導とエクスの青少年の為の使徒職活動であった。

事実この宣教会は修道会と共通するところがなかったし、会員は誓願を立てていなかった。しかしながら創立者は、福音勧告の実践なしには好結果の使徒職は有り得ないと考えていた。誓願なしで行う宣教師の説教などは、プロヴァンス地方のフォークダンスの笛とタンバリンにしか聞こえないと心配していた。従って彼は絶えず最初の仲間を修道生活の方へ導こうとした。後にはほとんどがこれにつまずくことになる。

1816年1月末にプロヴァンスの宣教者という教区の司祭の司教区立の宣教会が認可された。こういう形で5人のメンバーの会が共同生活による訓練を始めた。

新鮮な気持ちで、司祭は規律のある大学の寮のような小さくて質素な住居に入った。 「ここは共同部屋で、あそこは食堂」という調子であるが、実際その言葉は実態を言い表していない。夜のレクリエーションは戸口の敷居に置いた蝋燭1本の光の中で行われた。しかもその蝋燭は三人の宣教者の部屋を照らした。食堂のテーブルは二つの古い樽の上に置いたざらざらした厚板だけだ。食事を作るための暖炉は常に煙を出したのでススで黒くなっていて「狐の洞穴」の中に入っている三人を何回か追い出すところだった。全く質素な食事であったが、おいしく食べることができた。始めた頃の熱心さ、熱意のために、このような生活にも冒険的な魅力を感じていた。

まもなく最初の壁にぶつかった。修道生活を送るために十分に訓練されていないプロヴァンスの宣教者たちはその生活の厳しさは慣れ難かった。笑い声が段々少なくなった。一人ひとり現実に直面しなければならなかった。自らの善意と創立者の元気一杯の意欲に頼るしかなかった。

エクスのミシオン教会

最初の修道院と棟続きでオブレート会によって修復された。現在でもオブレート会会員は毎日ここで信徒の指導に当たる。

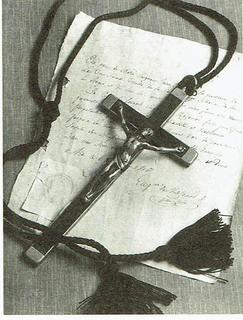

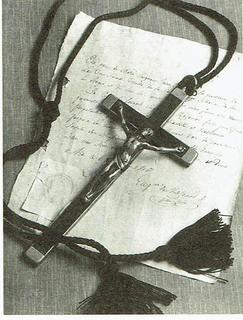

修復された元カルメル会の教会において1816年の聖週間の行事が行われた。そして聖木曜日は特別な日になった。現在もその日を記念する小十字架像が残っている。「それは深夜、ド・マズノ神父とタンピエ神父が顕示された聖体の前で祈っていた時、寛大な心で互いに従順の誓願を立て、そして聖体安置所の前で神に一生を捧げたことの記念である。」(ド・マズノの日記より)

この忘れられない夜を二人はずっと聖体の前で過ごした。ウジェーンの場合はそれは珍しくない。一生の間、同じことを繰り返し繰り返し行っている。しかしその夜二人は新しい営みであるプロヴァンスの宣教者たちの宣教会を神なる主に委ねた。一日も早く他の会員たちも同じ道を歩むようにと言うことが彼らの願いだった。

1816年4月11日にエクスのこの祭壇の前とこの聖母のご像の前でド・マズノ神父とタンピエ神父が私的な初誓願を立てた。現在両方ともローマ本部に置いてある。

こうして院長のド・マズノ神父は私的な誓願によってタンピエ神父に従順を誓った。タンピエには気の毒だったかも知れない。院長であるこのプロヴァンスの南部出身の熱狂と時には愚かと言えるほどの寛大さを抑制することが出来るだろうか。以前からド・マズノは血の混じった痰を吐いていたが、多過ぎる活動、説教、断食によって疲れ切った状態に陥った。タンピエは田舎の方で休むように命じた。

従順に創立者は旅立った。しかし間もなくふさぎ込んだ。「水のない魚のように過ごしている」と仲間の宣教者たちに書いて呟いた。そして自分の性格の粗野を思い出し「皆さんが私のことを耐えられるように善き神に恵みを願ってください」と付け加えた。そういうような恵みを願う機会がそれから大いに訪れた。

少しづつ修道院は改善された。志願者を受け入れる体制に入った。1816年の間に共同生活を求めて6人の若者が現れた。しかしその中で最後まで残ったのは一人しかいなかった。将来は暗いという感じがした。

嵐の日々

修道院の外ではド・マズノの活動を情熱的に攻撃する人が相変わらず多かった。司教区の枠の縁のところで動いている「プロヴァンスの宣教者たち」の創立者は特別な状態を確保していた。一方、彼の優越的な、考慮しない横柄な態度、果断な、意志強固な性格は彼の立場を不利にした。フランス革命によってマズノ本人が、より険しくなり、頑なになり、消極的な年寄の神父たちに対しては、新しい世代の神父たちに対するのと同じようには優しくなれなかった。だから司祭団の神父たちとの衝突が多く、彼らの理解を得られなかった。そして、妙に対照的なことに思われるが、今まで小教区を執拗に断っていたド・マズノ神父は元カルメル会の教会で町の四方から多くの人を集めていた。そういう人たちは信心深い人、好奇心のある人、上流ぶっている人そして自分が始めた「若きキリスト者の会」の若者たちだった。

しかもその若者の堅信式や初聖体の式などを計画してこの教会で行うことを決めた。元カルメル会の教会は「ミシオン」という名前を持つようになった。

当然、町の主任司祭たちは自分が嘲弄されていると思わざるを得なかった。少なくとも主任司祭としての不可侵の権利を侵害されたと受け取った。大騒ぎだ。この騒ぎは司祭館だけではなく、とんでもない人々のところまでも及ぶ。社交界の年配の御婦人たちは、この、自分たちにとって不都合な熱っぽい若き神父の獰猛な敵対者になった。彼女たちは主任司祭たちの怒りや不満に油を注ぎ、ド・マズノに対する派手な一撃を期待していた。

とうとう、爆発は司教座のサン・ソヴール(救い主)大聖堂で起こった。ド・マズノ神父は堅信式のために若者を大聖堂に集めた。エクスの司教座には少し前から司教がいなかったので、その日、ディニュ司教区の司教によって皆が堅信の秘跡を受けた。「プロヴァンスの宣教者たち」はマルタの聖ヨハネ小教区の枠の中にあった。そのため堅信式が終わった時、怒っていた主任司祭はド・マズノ神父に向かって荒々しい言葉で叫んだ。「何でこの若者たちを特別扱いするのか。イエス・キリストの大きな群れの中に残しておけ。特別扱いは許さん!」

司教の代理のギグー神父は、堅信の秘跡を受けたばかりの「若きキリスト者の会」の若者をすぐにより特別な場所、つまり祭壇の周りに輪を作って立たせた。司教の代理はもちろんド・マズノ神父を応援する側の人である。その時主任司祭たちは道に出て、大急ぎで暴走族の若者を集め教会に連れて来た。大騒動になった。平手打ちしたり、ビレッタ(その当時の聖職者の帽子)で殴ったりした。祭壇の方からド・マズノ神父の若者たちはそれを見つめていた。司祭としては、自分が育てた羊を、そういう暴漢の若者の群れに混ぜ加えたくはない気持ちは当然である。

勿論、このことは町中に広まった。敵対していた両方の勢力はそれぞれ自分たちのひそかな喜びの内に固まった。ド・マズノ神父を応援している側は事件の時の彼の威厳ある態度に対して敬意の念を表し、神父に反対する側の人たちは彼を誹謗した。

被害者であるマズノはかえって司教の代理の応援を受けたために自信を付け再び前へ進もうと思った。

今度こそ、彼は会の若者たちの初聖体をミシオンの教会で受けさせようと決めた。そのために一人ひとりの主任司祭のところへ回って通知した。しかし彼らは一致団結して冷たい反応を示した。

衝動的な人、ド・マズノ神父はぴりっとした趣を添えた手紙で返事した。この残念な手紙はもう既に方々に回り、フランスの宗教大臣にまで届いた。不幸な宣教者は失敗から失敗への道を歩んでいた。他の修道会は不安定で反対されていた。司教区の当事者の支援がなければその共同体はすぐ崩れるだろう。エクス大司教区は一年前から新司教を待っていた。しかし任命されても新しい大司教は「プロヴァンスの宣教者たち」を支援するだろうか。他の支持者を捜さなければと思った。王位の政府の宗教大臣からの認可証を願い出たらどうだろうかと考えた。

1817年7月、ド・マズノ神父は直ちにパリに向かって出かけていった。宗教大臣はもう既に敵対者の主任司祭たちから不利な報告書を貰っているだろうかと不安であった。

パリでは宗教大臣は「協力者と共に幸運に始まった活動」を続けるための許可だけを与えた。ド・マズノ神父についてのエクスの何人かの主任司祭から貰った厳しい苦情の手紙は宗教者のファイルの中に入れられた。教会内の問題として取り扱い、教会の当事者に問題解決を任されたのである。

この、半分は失敗したと言うような事態を見て、ド・マズノ神父は違う方向に向けて代わりの解決を求めた。それは叔父に当たるフォルツネ・ド・マズノ神父を是非司教の位に付けて貰いたいと言うことである。そうしたらフォルツネは自分の宣教共同体の保護者になるだろう。自分自身は何回か聖職者としての身分上の昇進を断ってきたのであるが、イタリアのパレルモに亡命していた叔父の意見を求めることもなく直ちにすばやく必要な下準備や手続きを成し遂げた。自分自身が昇進するために一言だけ言ったら多くの可能性が生じたのであろうが、自分の目的に向かっては冷静に揺るがなかった。後になってこう言った、「世間的に言えば自分の裕福を犠牲にした」と。

長い間教会の当事者から連絡がなかった。希望が失われたと思った時に突然、叔父がマルセイユの司教として任命されたという噂が流れた。ド・マズノ神父は「意外だ、驚いたな、信じられない、すばらしい」と自分の感情を隠さずに叫んだ。これで自分の修道会は救われた。でも、これから仕事だ。叔父を納得させなければならない。早速、甥のウジェーン・ド・マズノ神父は任命を受容する理由を何通かの手紙で叔父に述べた。「プロヴァンス地方の再生だ、マルセイユ司教区のための特別な一団(プロヴァンスの宣教者たち)を準備している。」フォルツネが断ればウジェーンの修道会は葬られてしまうことになる。叔父自身が自分を「犠牲」にしなければ罪を犯すと同じことになる。何故ならば神の介入がはっきりと目に見えるからだ。

すべては成し遂げられたと思われた。フォルツネ神父は賛同するしかない。「震えながら」賛成してくれた。噴水のようにニュースが流れていった。震えている者に「マルセイユの司教に任命されたフォルツネ・ドズノ神父」宛の手紙が送られた。

1817年12月27日にウジェーンの父シャルル・アントアヌやシャルルの弟、船長のルイ・ウジェーンと一緒にフォルツネ神父はマルセイユに到着した。シャルルはフォルツネが若返ったと言った。しかし悲しい失望だ。市民や軍人や聖職者が任命された司教に目を向けている間に、ウジェーンはフォルツネを隅へひっぱっていって任命は正式でないことを伝えた。1801年の政教条約によってマルセイユ司教区は司教座として無くされたので司教座を復活させなければ見込みはない。司教座のない司教を立てられない。だからこの任命は中断されているのだ。

これで当惑したフォルツネ神父は架空の司教区民の目から退いてエクスの宣教者たちの修道院に身を隠す。シャルルとルイはそのままマルセイユに残った。

年老いたフォルツネ神父はこのような酷い目に遭って、問題が解決されるまで、つまりマルセイユ司教座が再生されるまでの五年間を待たなければならなかった。けれども少しづつ生き甲斐を感じ始めていく。自分から外出することはあまりなかったが多くの人々の訪問を受けた。甥のウジェーン神父の友人や敵でさえ敬意を表すために挨拶に来た。弱いものではあったが、こうやってこの任命は、一時ウジェーンの活動に新しい威厳を与えた。神にすべてを任せて自分の好きな巡回宣教集会に熱狂的に務めた。

宣教集会

ウジェーン・ド・マズノ神父が行っていた巡回説教集会を、当時のフランスの広大な宣教活動から切り離すことはできない。ちょうど同じ頃、王制度が戻ったのである。王制度と宣教活動が同時に出現したことで説教者たちの立場は不明確なものとなり、あいまいになり、宗教と政治との混乱に陥っていた。「イエスに万歳! イエスの十字架に万歳!」と「王様と王家に万歳!」とを同時に熱狂的に叫ぶ説教者も珍しくなかった。しかし、ド・マズノ神父は熱心な王政主義者であるにも関わらず幸いにその穴に陥らなかった。

ド・マズノ神父の宣教集会の内容を見ると、印象に残るのは、彼が局地や社会的な状況に適応できる特別な才能の持ち主だったということである。固い枠にはめられた内容を集会に持ち込むのは嫌いだったようだ。かえって、その場その場で人々や同伴説教者の反応に応えて内容を削ったり一新したりしていた。彼の意見は「宣教集会は皆で行うものだ」ということである。彼の独特なやり方を適切に描くことは結局不可能であるが、彼が新しく取り入れた要素を指摘すると、大体、次のようなものであった。

先ず最初に気詰まりを解きほぐすために個人個人と直接関りを持つようにした。当時彼だけは計画的に皆の所に行って家庭訪問していた。フランス革命以後、多くの場合、主任司祭たちは司祭館や教会に閉じ篭るようになっていた。そのために多くの信徒たちの生活から切り離されていた。ド・マズノ神父は例外なしに皆を訪問する。良くも悪くも、どんな受け入れ方をされても訪問は続く。これによって多くの情報が入り、集められた。現代のようなコンピューターによる分析はないわけであるがこのような個人個人との接触、会話、それによる情報などは宣教集会の展開において宣教者を賢明に導くこととなった。

自分が福音化を目指している民衆との身近な関りは大切だ。まして同じ民衆との一体化なのである。その目的を果たすためにド・マズノ神父は有名な悔悛者の行列を復活させた。革命前のプロヴァンスでは伝統的な行列であり、しかも革命後の人々の感受性にもぴったり合うものである。

宣教集会が始まると、神父は聴衆が宣教者自身の肩に自分の罪を乗せるように激励する。昔のユダヤ人が重荷になっている罪を身替りの山羊に乗せ砂漠に送っていたように。こうして宣教者は皆の身替りとして神の怒りを背負うことになる。しかし宣教者は神に信頼してこれを行う。皆から受け取って担った罪を十字架に掛けられたイエスに向かって慈悲と許しを願う。

この説教を終わるとド・マズノ神父は行動に移る。皆の罪を背負った宣教者は純真さを表すスルプリ(スータンの上に着る白衣)を脱ぎ、首に太いロープを結び、靴と靴下を脱ぎ、悔悛者の十字架を手にして行列を始める。じっと沈黙のままである。皆の喉は詰まって声も出ない。泥沼や堆肥を踏みながら宣教者は村を一回りする。教会に戻ると祭壇のまわりの敷石の床の上に、うつむきに身を伏せる。その後、香部屋に戻り足の汚れとあざを拭くのである。

使徒的大胆さか!常識はずれの行動か!悔悛者の態度による。ド・マズノ神父の場合は確固とした彼の信念によるものである。彼のすべての行動には熱意と信念があったので頑なな人でさえ手首で涙を拭いていた。しかしながら神父はとても賢明にこの方法を使い、強い印象を残したい時だけ使うことにする。

ド・マズノ神父の父親は不安にかられてそういう「大げさな行動」をやめさせるようフォルツネ神父に願い出た。「心配しないでくれ」とフォルツネは答えた。「ウジェーンが所有する美徳や才能が、持たない私たちの代償になっているのである」と。しかしよき理解者であるフォルツネは司教代行に何かしてくれるように願った。司教代行は寒い日や雪が降る日は靴や靴下を脱がないで首にロープを結ぶことだけにするように伝えた。

悔悛者の行列が終わって、皆が盛り上がった時にプロヴァンスの宣教者たちは直ちに次のプログラムに移った。当時のプロヴァンスの若い女性たちは過激な踊りに明け暮れていた。そんな彼女たちを集めて、率直に権威と熱意をもって聖母の会への入会を勧めた。この勧誘は時々、すぐにその場で徹底的な効果をあげた。殆どの若者は入会し悪魔的な踊りを止める約束をした。彼女たちは涙を流して、爆発的に喜びを表し、心からお互いに抱き合った。十九世紀はロマンティックでもありセンチメンタルな時代だったので自分の感情を涙で表すことが多く、しかも建前の本音なのか本音の涙なのか自分でも分からなくなるというような場合さえ多かったのである。

プロヴァンス地方のとても情熱的な人たちを一瞬にしてまるっきり変えさせたことは大したことである。だが多くの場合はその効果が不完全で一時的なものに終わった。踊りの代わりに何か提供すべきであった。宣教者たちには慌ただしい落ち着きのない若者たちが暇な時間を過ごすための適切なものを提供できなかった。

宣教者たちの戦いぶりがとても目覚ましいものだったので、時々、近衛の連中でさえ好奇心を見せた。マルセイユの近衛騎兵隊のラヴィエという中佐は駐屯地での軍隊よりも若い踊り子の方に興味を示した。彼は報告書の中で次のように書いた。「聖母の会に入会した子も、しなかった子も従来通り踊っている!」と。勿論この「貴重」な報告は軍事省にまで届いた。身持ちの悪い若い女性たちに対する熱心な働きかけに対して、興味津々の暇な大臣や中佐は幸せものと言うべきであろうか!

ド・マズノ神父は活動を展開しようと目指す田舎に行った時にはまず第一にその地方に合った説教を考えた。神父はまわりの雰囲気にごまかされたり、左右されたりするような人ではない。祭や演出や悔悛者の行列など、ある時には墓地で墓穴の前で頭骸骨を手に持って死についての説教も行ったが、こういう「演技」はすべて副次的なものである。ド・マズノ神父の一番の狙いは信仰教育を施すことである。聴衆者のために「言葉というパンを裂く」だけではなくある程度「その言葉を噛み砕く」必要がある。

しかしながら雄弁術を軽蔑はしない。かえって受けた才能をすべて使うべきだと考えていた。生まれつきの雄弁者ド・マズノ神父は同伴者の中で輝いていた。雄弁術のルールそのものを重視してはいなかったので、まず全体の計画を立ててから、自分が書いた文章にこだわることなく聴衆者との密接な繋がりをもって説教した。彼の説教は口をついてほとばしり出た。著名な歴史家であり政治家であるツィエールそして歴史家であるミニエはド・マズノ神父の説教を聞いた時にフランスの偉大な雄弁者の一人として認めている。

ド・マズノ神父はその当時の社会への完全な順応があってもそれだけでは物足りないことを感じた。「宣教者が言葉を裂き、噛み砕いても聴衆がその言葉を味わえるためにもう一つの条件が必要だ。宣教者自身がその説教の内容や教えを自分の心の奥底にまで取り入れなければ空しい言葉にすぎない。人々を納得させるためには、キリスト者として司祭としての明快な生活の模範を提供しなければならない。宣教者自身が聖人にならなければならない」と。だからウジェーンは活躍中の宣教者たちに多くの厳しい規範を命じた。

宣教集会の三週間の間、朝四時に起きる。午前中は教会で祈る。院長に断らない限りじっとそこにいる。厳しい規則の中に自分の身を置いた。午後になると病人の訪問,赦しの秘跡、説教である。寝る時間は夜十一時になる。

粗食だ。不必要なものを食べない。超人的な仕事をこなしながらも四旬節には厳しい断食を課した。自分自身に関しては衰弱している時でさえ、ド・マズノ神父は指導司祭と医者の勧めがなければめったにこの断食をゆるめることがなかった。夕食はおかゆかアーモンドミルクの入った小麦で作ったスムールとオレンジ1個ぐらいで済ました。本人によるとオレンジはいらだっている自分の血液を清めるためだという。

睡眠に関しては、ド・マズノ神父は藁布団やマットレスを抜いて直接板に寝ているにも関わらず十分取っていると主張する。

プロヴァンスの宣教者たちを指導する院長は使徒的熱意に燃えるあまりに、自分の弱った体を邪険に扱っていた。殆ど誰も彼を止めさせる人がいなかったが、ド・マズノ神父の父親と叔父のフォルツネ神父は時々干渉し心を配っていた。二人の兄弟は熱心にド・マズノ神父の行いやしぐさを見つめていた。二人の間の手紙は新聞のように巡回宣教教会の有様を描いている。私たちの目から見れば貴重な情報が載っている。

フォルツネ・ド・マズノ神父の日々は司教になるための準備としての長い長い黙想会のようである。しかし司教叙階の日は近づかない。彼の亡命生活は長かったが元貴族の人間が新しい世界に慣れるためには実際は有意義な期間でもあった。フォルツネはいろいろな人と連絡を取った。彼はもう七十才になるにも関わらず見事に若返っていた。そのためにこのおじいさんに対する悪い噂が段々と少なくなった。毎日長い時間をかけて赦しの秘跡を授け共同体のすべての祈りの時間を時間通りに守った。兄に次のように書いた。「二十七年間教会には役に立たなかった私だができるだけ挽回できれば嬉しいことだ」と。皆は「『名誉と富に対する乾き』」を感じていたのでそれが非常に苦しかったが現在は私の苦しみはこれから来る責任を負ってそれを担っていくことだ」と。しかしその責任はまだまだ遠い先にあった。

フォルツネは度々兄からの頼みを受けて甥のウジェーンに節度を守るように勧めたがウジェーンの正式な指導司祭ではなかったので効果はなかった。ウジェーンは叔父の戒めを無視していた。フォルツネは次のように書いた。「あることに関してはとても頑固なやつだ!そして一番頭に来るのはいつまでも誰もその性格を変えられないことである」と。例を挙げれば兄と二人でウジェーンのボロボロになった靴を取り替えさせたかったが最後まで頑張っても遂にできなかった。父親は次のように書いた。「乞食でさえそんな靴を使わないだろう。修理にも出さない。行列の時にウジェーンを指したい時は『だらしのない恰好をしている奴だ』と言えば良い。靴の先から足は数センチも出ている。泥沼を裸足で歩いている!」と。

宣教集会の効果はどうだったであろう。

実は不思議な効果を挙げていたのである。ある時、結婚生活がダメになった夫婦が教会の音楽を聴いただけで生き生きとした結婚生活に戻った。また、魚売りのおかみさんが涜神的な言葉を使った際、お客の婦人から平手打ちを顔に受けた。又次の例もあった。ある荷車引きは自分のロバを鞭で戒めながら涜神的な言葉を使ってしまったが、すぐにその後で喜びのうちに自分自身を鞭で打ったのだった。

実を言うとプロヴァンス地方で行われた宣教集会は最近までのものと同じようなものである。あるものは大成功であり、あるものは少なくとも部分的に不成功に終わった。フランス全体に行われていた宣教集会とプロヴァンス地方の宣教集会を比べると後者の方が成功したと言える。何故かと言うとド・マズノ神父の宣教者たちは欠点はあったが、自分たちが直接、接する福音化を目指す地元に人々に適応するように勧めていたので、ある程度の成功を見ることが出来た。他の地方の神父たちの努力を軽蔑したくないが、ド・マズノ神父の方は彼のすぐれた特別な性質によるものだと感じないわけにはいかない。

支援探し

巡回宣教教会を準備し行うことだけがウジェーン・ド・マズノ神父の唯一の仕事ではない。周りの教会の主任司祭たちはまだ彼に反対を続けている。そんな彼らとの戦いの中でも、新しくアルプス地方のノートルダム・ドゥ・ロ巡礼地を引き受けるように依頼された。

しかし、それもそれなりの問題を起こしてしまうことになる。もしその依頼を引き受けるならばプロヴァンス以外でも共同体を設立しなけれはならない。創立者ははじめそのことに考えが及ばなかった。しかし、よくよく考えてみるとこの団体がこうして散らばって行き、両方の修道院が誓願で結ばれていないならばせっかく始めた活動も自然消滅で終わってしまうのではないだろうか。仲間は同じ見方でものを見るだろうか。皆、意識してはいなかったし、今までは誓願なしと言う形ではあったが、事実上は修道共同体になっていたのでド・マズノ神父は思い切って挑戦してみた。

しかし新たな問題がある。ただ修道生活を送っているということと、誓願を立てて、そのために一生涯を捧げるということとは大きな違いだ。ド・マズノ神父はその事実にすぐ気がついた。

最初、宣教者たちはそれをすることによって重要な結果が生じると気が付かなかったし、そんなに深く考えていなかった。だから創立者が彼らの意見を求めた時には、必要に応じて今までの規則を変えても良いと軽く考えて賛成した。ド・マズノ神父は一人で人里離れた場所サン・ロレンにある家族の別荘へ行き十二日間で新しい会憲会則の文章を作った。以前からずっとこのことについて良く熟考してきたことであるから、今、ペンはすらすらと動き言葉は次々とほとばしり出た。その当時福者になったばかりのアルフォンソ・リグーリの修道会の会憲会則をしばしば参考にしたにも関わらず、やはりウジェーン・ド・マズノの手から生まれたものであると言う強い印象を受ける。

十月二十四日にド・マズノ院長は共同体の正式の成員六人に手書きの新しい会憲会則を読み上げた。皆は例外なく会の方針についての第一部に賛成した。誓願についての第二部については全く違う反応だった。六人中二人だけ賛成した。後の四人はことの運びによってまるっきり裏切られたと思って反対した。この共同体に入った時には修道会にはいるつもりはなかったと言明した。教区司祭の共同体として設立された団体ではないかと主張した。

だがウジェーン・ド・マズノ神父はそんな簡単に諦める人ではない。一瞬、負けたような形になったが、突然宣教者の共同体に関わっている三人の神学生を思い出し、彼らも近いうちに正式に団体の成員になるので投票の権利があるはずだと主張した。これから決定することの結果は同時に彼らの未来に関わっているのだ。

その場で投票権を与えて、二回目の投票を行った。神学生はもちろんド・マズノ神父の味方をした。始めから結果はわかっていた。誓願をたてたい六人に対して、立てたくない4人だ。

創立者の疑わしいやり方によって対抗する意見がぶつかるのではないかと心配していたのだが、ここで思いがけないことが起こった。四人の反対者のうち二人はその場で一変して賛成の方に心を変えた。もう一人は有期誓願の形で残った。四人目は考える時間が欲しいと言い出した。雰囲気はすっきりしたものになり共同体の一致は以前よりも急に強固になった。神の導きによって新しい会は一つの大きな山を超えたのである。

ノートルダム・ドゥ・ロの共同体が設立されてから間もなく宣教者たちは再び動き出した。しかしエクスの大司教としてボーゼ司教が任命された。彼はド・マズノ神父が行おうとしていることに反対はしなかったが支援も一切してくれなかった。当然主任司祭の反対は一層強くなった。そのためにプロヴァンスの宣教者たちとその創立者は大司教区の論争の源であった。反対派によって彼はいつも困惑させられることになった。

1818年11月1日に立てた公の初誓願の時から首にかけた小十字架像とその時の誓願書。

くすぶり続けていた反対は1820年の春に爆発して公になった。それはエクスとマルセイユ合同で、フォルバン・ジャンソンのフランスの宣教者たちとプロヴァンスの宣教者たちが宣教集会を行った時だ。フランスの宣教者たちは全体の責任をもっていたが、彼らは一流の上層階級に対して完璧なフランス語で行い、ド・マズノ神父のグループは両方の街の庶民のために表現のとても豊かなプロヴァンス独特の方言を用いて行った。

マルセイユの宣教集会を終えるとすぐにフランスの宣教者たちを応援している側は極めて精力的な運動を起こした。それを応援しているグループの神父に正式にマルセイユの宣教者たちとして残って欲しかったからである。ド・マズノ神父の団体を応援している側も負けずに平等の権利を訴え、プロヴァンスの宣教者たちが残ってくれるように承認した。エクスの大司教はその間に立っていたので両側の宣教者たちがマルセイユに残るように承認した。

その間ずっとウジェーンの叔父のフォルツネ・ド・マズノ神父は気難しくなっていた。1819年に兄への手紙の中で次のように書いた。「私たちは何故あの美しく平和なシチリアを離れただろうか」と。間もなくウジェーンの父親シャルル・アントアヌ・ド・マズノが亡くなった。フォルツネ神父にとって大きなショックだった。兄は兄弟であると言うだけでなく善き顧問であり、善き相談相手だったからである。そしてウジェーンの母親が貧しくなったフォルツネ神父から依頼されていた援助も拒否したので尚更悲しかった。援助を断られたので兄の病気のための治療費と葬儀のために費やした費用を他の所から借りなければならなくなった。シャルル・アントアヌはキリスト信者として長い間、怠惰な者であったかも知れないが最終的には息子のウジェーンや弟のフォルツネの影の下でキリスト信者としてこの世を去った。

1822年にプロヴァンスの宣教者たちの状況は一つも変わっていないが、フォルツネ神父の方の状況は明らかになった。マルセイユ司教区がその年の十月に再設立されてから、フォルツネ神父はマルセイユの司教として1823年の1月に正式に任命された。

新司教は当時73歳になっていたが甥のウジェーンの反対者が主張しているように力のない者ではなかったし、まだまだ衰えてもいなかった。フランスの宣教者たちを熱狂的に応援している側の人たちはフォルツネのことを「ボケている」とか「役に立たない者だ」とか主張し、「甥の単なる操り人形だ」という反対者たちもいた。しかしボケているなどということはなく元気だったし甥の操り人形などには全然なってはいなかった。

フォルツネ神父は1823年7月にイシ司教区で司教叙階が授けられた。すぐに新司教はフランスの宣教者たちの院長宛てに今の状態を終わりにしたいのでそのグループとの「才能」と「美徳」はマルセイユ司教区にもう必要ないものだと伝えた。フランスの宣教者たちが事情を知りながらフォルツネについての悪口を止めなかったことが第一の理由だった。現在、司教として、信用ができ堂々と実際的に協力してくれてる司教区専属の使徒的司祭のチームが欲しかった。裏切り者の居場所はないはずだ。従って甥のウジェーン神父とタンピエ神父を司教代理として任命し、プロヴァンス地方の訪問に旅立った。

何日かが経ってエクスの方に着いた時に、フランスの宣教者たちが彼の礼儀正しい手紙を受け取ったにも関わらず、まだマルセイユに残っていることを聞いてとても怒った。ペンを置いて司教杖を手で持って公の聖務禁止を彼らの聖堂のドアに貼り付けた。この聖堂から多くの反対者が生じていたからである。

8月10日フォルツネ司教はゆだねられた司教座に着く。司教叙階によって若返ったこの老人の血管にはド・マズノ家の優しく寛大な血が流れていた。

8月10日 フォルツネ司教はゆだねられて司教座に着く。

聖務禁止というものは反対者を押しつぶすよりも、彼らを地下活動に追い込むことになってしまった。「フランスの宣教者たちに万歳!」「司教を引き倒そう」と過激派の人たちが叫んでいた。そして司教館の近くの街角に次のような看板が現れた。「この建物を売ろう」「ド・マズノ司教の首をここにつるそう」と。

ついに警察官もこの事件に介入し、それによって表面上は落ち着いたように見えたが上流階級の人々の怒りを和らげることはできなかった。それでも司教は大体において、広く一般的に市民の承認を受けた。しかしその甥はどうだったであろうか。残念ながらそれは決して!と言わなければならないだろう。後になってウジェーンは次のように書いている。「私への歓迎は侵略者への歓迎の程度だった」と。明らかに司教に対する反対は実は甥のウジェーンに対するものだった。ウジェーンは自分の「新しい修道会の利益のために司教代理としての座を使っていた」と思われていたからである。

でも上流階級の人たちの文句や不平にも関わらず、ド・マズノ司教とド・マズノ神父は二人でマルセイユの一般の市民の本当の気持ち、考え方、「脈」を測ろうとし始めた。もう既にこの偉大な街マルセイユは経済的にはにわか景気に湧き、社会的そして宗教的に高い水準に達していた。叔父と甥はチームを組んで司教区の生活にこういう発達がどんな影響を及ばすかを探ろうとしていた。彼らは時々ためらいがちな解決、そして事情を考慮しなければならない場合もあったが、密接な協力によってうまく解決していくことができた。

貿易と通商はますます高まり始めた。新しい層の企業家や事業家が現れてきたからである。彼らは以前の事業家と比較して「大胆なしかも想像力豊かな人」であった。新しい産業はあちこちから生じてきてますます機械化されていった。人口も速いペースで増えてきた。1821年の10万9483人から1824年の11万7964人にと言う具合だ。古い塀を取り壊し、街を広げた。昔の小教区の境を変えなければならないほど新しい建築や住宅が現れた。しかも新地区に新しい小教区を設立しなければならない。都会化が進んで叔父・甥コンビはこういうような新しい問題に直面しなければならなかったがそれにもうまく対処し、成功した。

街が速く変わっていった中でゆっくり変わっていくものがあった。例えば言語。市民はまだプロヴァンスの方言を使い新聞を読むことさえしなかった。昔の貴族の人たちは段々と消えかかっていた。そして以前の中流階級の人も同じ道を走っていた。新しい中流階級の人たちは積極的な活発さと冒険心に富んでいた。

宗教的な面では殆どの人は日曜日の義務を果たす忠実さを見せ、その当時はやっていた荘厳な典礼や地方の伝統的な習慣を好んでいた。本当の宗教心があったかどうかは別問題である。何故なら彼らの「宗教」は根本的な良心の確信に基づくよりも儀式だけにこだわっていたからである。街の宗教的機関として養護施設、過去の悪い行為を後悔している人々の避難所、悔悛宗教奉仕団体(顔にいろいろな色の仮面をかぶっていたが)などのものがあったがこういう施設は時代遅れのものが殆どだった。金持ちの人だけ時代に合った壮年会を持っていた。そんな中で、アルマン神父は効果的な男子青年グループを指導していた。貧しい人々には「福祉以外に何もない」状態で恩情主義というものが彼らの王だった。

他方ではマルセイユはひどい聖職者不足に悩まされていた。全司教区に対して171人の司祭だけであった。しかも半分以上は六十歳以上である。男子修道会としてはプロヴァンスの宣教者やラ・サール会の修道士や神の聖ヨハネ会の修道士しかいない。女子修道会も少ない。

フォルツネ司教がマルセイユ司教区に着任してから間もなく司教になる以前から彼を応援してきた司祭は特別な報いを受けた。そのすぐ後に司教とその甥は司教区の召命不足という一番重大に考えていた問題に取り組んだ。例えば先ず大神学校を復興した。司教館はためらうことなく一人一人の司祭に収入の一部を要求した。何人かは拒否したが彼らの援助なしでも新しい神学校の建物を着工した。

小神学校には新しい校長が必要だった。そしてそれもド・マズノ司教とド・マズノ神父は問題なくすぐに見つけることができた。パリのルイ・ル・グラン大学のケール神父がその人だ。新しい校長は直ちに小神学校が必要としていた活気をそこにもたらした。もちろん彼も司教に報われた。こうして街の社会的な変動と共に歩き始めたのである。

汚れなきマリアの献身会士

ド・マズノ神父は非常に困難で危険なことも多い活動を同時に並行して行っていた。一つは司教区のリズムを社会のニーズのリズムに合わせること、そしてもう一つは芽を出し始めた修道会の管理をすることだ。マルセイユの何人かは「彼は外の人だ。自分の修道会の利益のために全てを支配しようとしている人だ」と思っていた。他方では修道会の兄弟たちは「院長に殆ど会っていない」という文句を言い始めた。彼らはブツブツ不平を言って創立者の長い不在や司教代行としての役割が修道会を不利にしていると強調した。他の人は彼が自分自身の個人的な功名心のためにいろいろな敬意を要求し喜んで受けていたと言っていた。だから周りの人たちとの関りは緊張感が漲っていた。フォルツネ司教がマルセイユの司教になったのはかえってマイナス点が多かった。修道会の将来性を確信させるよりも新しい困難をもたらした。ある時期「プロヴァンスの宣教者たち」が無くなるのではないかと思われるほどだった。

ド・マズノ神父には心配の種がつきることはなかった。修道会から退会する人が多かった。多くの司教も介入してまるで聖職者同士の飛び入り自由の試合みたいになった。フレジュ司教区の司教はその一人だったしエクスの大司教はド・マズノ神父のことを「不幸な偽善者であり白い墓である」と公に表明した。

ド・マズノ神父は平然としていて、決して自己弁明しようとしなかった。しかし1823年11月の初金曜日に一日パンと水だけの断食をし、そして共同体の皆の前で血が出るまで自分自身を鞭で打った。同胞たちはそれを見て大変驚いて、その日から修道会の安定のために努力するようになった。同じ時にエクスの大司教はいろいろ調査した上で前に表明した言葉を「忘れてくれ」と創立者にしきりに願い出た。その事件に対する償いの気持ちからであろうか、その時からエクスの大司教は常にド・マズノ神父を応援してくれるようになった。

波もおさまってその後は歓迎されるべきとても平和な状態になった。しかし将来にもこういう陰謀事件が起こる心配はあるので創立者はローマの教皇にアピールしておいた方が良いのではないだろうかと思った。普段ならすぐに決断の出来る創立者だがさすがに今回は戸惑った。つまり修道会の創立者として認められることに対して違和感を感じていた。彼は単なる小さなグループの宣教者たちの頭であって決して「創立者」としての意識はなかったのである。

その宣教者たちの中の一人アルビー二神父が彼のためらいを決断に持っていった。文字通り創立者の肩を突き押し「ローマに行け」と付け加えた。創立者が必要としていた刺激になった。

ローマではド・マズノ神父は教皇レオ12世にあいそよく歓迎された。しかし宣教者たちの正式認可と言うところまではどうも持って行けそうもない。父親としての激励の言葉ぐらいの重みであろうか・・・。しかし創立者は頑張った。正式認可がなければとがめられたと同じように見えるし、フランスの司教団のメンバーは今まで以上に責めて来るだろうと考えたからである。

ド・マズノ神父の議論によってなのかどうか分からないが、教皇は少しずつ耳を貸し始めた。そして正式認可を貰うためにどんな手段を使ったら良いか創立者を指導していろいろ教え始めた。数日後激励の言葉も付け加えた。「この修道会が好きだ。今までのよい成果を聞いている。この会を助けてあげたい」と教皇は断言した。

1826年2月17日に、三人のフランスの司教の猛烈な反対にも関わらずド・マズノ神父の小さなグループが正式に認められた。しかしこれから「プロヴァンスの宣教者たち」ではなく「汚れなきマリアの献身宣教会士」という名称である。自分の修道会は完全に教会に結合されているのでその会の組織作りと使徒的奉仕に移ることが出来た。

一粒の麦が死ななければ

新しい会のために全力を傾けたが、1829年5月、ついにド・マズノ神父は倒れてしまった。それほど全身全霊を尽くして働いたのである。しかし過労で倒れるというこの経験も彼を変えることは一切なかった。短い休養をし始めたと思う間もなく立ち上がって自分の「虚弱な身体」を奮い立たせたいと、長い休息には応じなかった。すぐ断食もし始めた。タンピエ神父は怒って完全休養を得させるためにスイスに送った。

フランスが1830年7月5日にアルジェリアを奪い取ったことをド・マズノはこの旅の間に知った。これは大きな喜びだった。何故かというとこれによってアフリカ大陸全体は「息子たち」(オブレート会の会員)の熱意のこもった宣教に開かれたからである。マルセイユの市民たちはまた違う理由で喜んでいた。つまり、アフリカ大陸はこの港の商売の対象になっているので、大きな利益になるだろうと期待した訳である。軍隊の世話をするだけでもう既に彼らの財布は潤っていた。当時「植民地主義者」という言葉はまだ汚い言葉ではなかった。

国民は、この陶酔感の中で突然シャルル王十世がパリから逃げたことを知らされた。オレルアンの公爵がすぐに王権を奪い取った。この1830年の七月革命事件はド・マズノ神父に大きな驚きと憤慨を起こさせた。滞在していたフリーブルから伯父のフォルツネ司教に手紙を書いて新しい「内乱の王」ルイ・フィリップを認めないならば逃げるようにと勧めた。何故かというと叔父はあまりにも年を取っているので新王には対抗できないだろうと思っていたからである。

ド・マズノ神父が新しい事態にどう対処すべきかを探っていた時に教皇ピオ8世はルイ・フィリップ王が「とても良いキリスト者」であることを承認した。

この事件でド・マズノは途方にくれた。今まで経験したことの中で一番苦いことだった。フランス人として戦ってきた意味は無くなった。今まで貴族であり、亡命者であり、完璧主義的な性格の持ち主であるからブルボン王家とカトリックというものを一体として考えてきた。又、一方教皇を大いに尊重しこれに従っていく気持ちは強い。これからブルボン王家とカトリックを切り離さなければならなくなった。自分の全存在を捨てなければならない激しい辛さである。しかし自分の気持ちを抑えて次のように語った。「教会の頭の話を聞いてそれに従い、自分の意見を直すのは自分を否定することでも恥じることでもない」と。今まで持っていた信念の完全なしかも困難な反省が始まった。

いわゆる「七月の王政」(革命によるルイ・フィリップ王政)というものはフランスの教会のためには多くの困難を招いた。例えばマルセイユでは司教座を廃止する大きな声が揚がった。少なくとも今のフォルツネ司教が亡くなった時にそれは実施されるだろう。フォルツネはもう八十歳だがそういう声には負けたくない。だから直接教皇に手紙を書いて暗い状況などをすべて説明した。そして解決案も提供した。それはド・マズノ神父を司教の位に昇任させることだ。賢いフォルツネは次のことを知っていた。つまり当時フランスの司教区に司教を任命するには政府の承認を得なければならないことになっていたから、フランスの内のどこかの司教区ではなく、現在いろいろな事情で存在しなくなった他国の司教区の司教として任命すれば良い。そして、事実その司教区は存在していないのだからそこに滞在しなくても済む。住まいはマルセイユのままで良いわけだ。ただの名誉司教だ。それならばフランスの政府から特別な許可も要らない訳だ。そして次の文章をつけ加えた。「私の聖務を果たすにはこの司教は大いに役に立つだろう。そして私が亡くなった時にフランスがより良い事情になってから猊下が新しい後継者を任命するまでに新司教は司祭叙階の秘跡を授けられる」

熟慮の末に教皇とローマ聖庁はフォルツネ司教の提案を気に入り完全に受け入れた。そして秘密を厳守して

すべてを運んだ。さもなければフランス政府はそれを知った場合、拒否権を行使したに違いない。事実この例、つまり厚かましい男ド・マズノ神父を推薦することによって「7月の王権」の本当の意向を測ることができたわけである。同時に問題が生じた場合はド・マズノ自身が政府の報復的な怒りを一身に背負うことになるのだ。ド・マズノ神父はローマに行きこれらの点について十分にしかも具体的に当局の方から警告された。しかし本人は逃げられなかった。何故かというとローマ聖庁は完全に彼を支えると保証したからである。が本当に自分の思い通りに気持ち良く仕事ができるかどうかを予測し得ていただろうか。教皇は最後まで計画を果たしたいと堅い意志を示した。ド・マズノ神父は教皇の期待を裏切ることはできない。特に昔から聖座の権利を猛然と主張し、勇敢な聖座の支持者としてやってきたのだ。今になって止めたくない。フランス政府が他国の司教の任命に携わっていることに対して猛反対だったからである。

1832年10月1日に布教聖省はウジェーン・ド・マズノをチュニジアとトリポリタニア(リビアの北西地方)の宣教地の使徒的巡察のために任命した。マルセイユを住まいとしアフリカ北部地域へ行きやすくする。同日教皇グレゴリオ16世は、フランス政府の承認を要求しないでド・マズノをもう存在していないイコジア(アルジェリア地方)司教区の司教として任命する。

叙階式までの準備の間、多くの困難があったにも関わらず新司教は自分の全身全霊を完全に聖霊に委ねる。

「司祭叙階された時に受けた聖霊をないがしろにしてきて、その導きにもよくこたえないできてしまったが、その同じ聖霊が今回全てを正してくださるだろう。これより一層、聖霊は強い力をもって私を導き、私の心に内在すると確信する」

司教叙階式は、若い頃ベネチアで出会いそして指導を受けたドン・バルトロ神父が埋葬されているサン・シルヴェストル教会で、10月14日に行われた。

イコジアの新司教がマルセイユに戻った直後、ブッシュ・ドゥ・ローン知事として務めている抜かりのないトマ氏は宗教大臣に司教の司牧的な活躍と敬意のしるしを報告した。

これは何も知らなかった大臣を驚かす。フランス政府からこの大事なことを遠ざけておいたのか!直ちに各省や大使館は揺れ動く。そして毎日のように事件はますます複雑に絡み合い、跳ね返り、てんやわんやの様相を見せる。

約束通りローマ聖庁は弱みを見せないで言い返す。しかし熱っぽいトマ氏が事件を激化させる部署についている。彼の勧めによって検事総長や軍事当局や新聞記者などが一斉に戦う。イコジアの司教の如何なるしぐさをもこっそり観察し、その言葉を曲解しすべての行動を細かく記録する。ちょうどその時マルセイユの中央司令官が暗殺された。甥のド・マズノは熱狂的にブルボン王家を応援する人だとよく知られていたので、この暗殺に関わっていたと噂が広がった。こんな当て付けが言われるようになった。つまり、オルレアン派に対してブルボン家正統支持派の小集団の頭や殺し屋が秘密裏に関わっていると主張し始めた。ローマにあるフランス大使館からヴァチカン国務長官宛に次の報告があった。「ド・マズノ司教という聖職者についての主張は数多くあり、重大な事柄に関わっているので刑事訴訟を起こし始めても良いだろう」と。

介入しているヴァチカン公使は国務長官に次の短い手紙を書いて「ド・マズノ司教がこのままマルセイユに残るなら、フランスとローマ聖庁の間に半永久的にいざこざが起こされるだろう」と、心配を打ち明けた。

こういう報告を受けて、教皇グレゴリオ十六世は非難されたド・マズノ司教をバルバリ(エジプト西部から大西洋岸に至るアフリカ北部地域の古い呼び名)に派遣せざるを得ない。ド・マズノはローマに行ったが冷たく迎え入れられる。しかし個人的に教皇に会見し、長く対座することができた。そして突然、ド・マズノは教会に対する自分の熱烈な愛情を吐露し、訴え、告発された者がもう抑えることのできない告発者になった。「フランス政府の承認を得ないで教皇が司教を任命したと言う理由で政府は今その報復として苛めという不誠実な手段を取っているだけだ」と主張した。教皇は納得して意見をひっくり返す。イコジアの司教はバルバリに追放されるのではなくマルセイユに返される。

マルセイユで船から降りた時にド・マズノ司教は再び激しく攻撃される。市民権を奪うと脅迫される。間もなくその脅迫は事実になる。先ず司教代理としての月給を奪われた。この時は司教は一時的な平静状態を保った。間もなくイコジアの司教は選挙人名簿から落とされ市民権を失う。今度は司教は激しく反発した。二人の優れた弁護士の勧めで訴訟を裁判に持ち込んだ。

ローマは最後まで支えてくれるのだろうか。司教に対する侮辱に対してローマは司教に同情したが、他方では不都合を唱えて裁判の訴えを取り下げるように勧めた。

聖座の権威のために一生戦ってきたにも関わらず、犠牲者になったと思い知らされた今も熱烈な司教は、聖座の言うとうりに従った。そして次のように書いた「父なる教皇の厚情に委ねるしかない。教皇の手に全ての利益や栄誉を委ねる」

そして最後に書いた。「この迫害によって自分の国から亡命し、ローマに逃げなければならないなら、人間としての心づかいや愛情、人情やあわれみに頼ることはできないだろう。神にのみ報われるのだ。神にしか頼るものはない」。この心の痛みは打ちひしがれた人間の口から吐露された。深い自己放棄の思いを感じることができる。完全な神意への委託だ。教皇は正しくない助言を受けた。自分は犠牲になった。どうでもいい。正しい助言を受けても正しくない助言を受けても教皇は教皇だ。教皇のためにイコジアの司教は敵の侮辱を受けよう。「一粒の麦が死ななければ・・」

ある日その発芽は現れた!オブレート会の神父であり後にパリの大司教しかも枢機卿になる特別な手腕を持ったギベール神父はイコジア司教事件を追求してその解決を見出した。今の王家のマリ・アメリ女王は、昔パレルモの輝かしい社会で若きド・マズノ「伯爵」に出会った時に、彼の性質の良さによって深い印象を与えられていた。ギベール神父はその女王の助けを求めた。女王は上手なもてなしをもって王と相談した。

ウジェーン・ド・マズノ司教とフランスの政府との最終的な和解は1835年に成立した。そして二年後フォルツネ・ド・マズノ司教が司教座から降り、ウジェーンは1837年12月24日にマルセイユの司教になった。

際限のないように見えた危機はこれで解決した。ド・マズノ司教の長い一生の間にこれ以上の試練はなかった。衝撃は耐え難いものだったし、心は深い傷を負って痛んだ。しかし本人の考え方、その生き方、その魂をさえ良い方向に変えたので恩恵をもたらすものとなったのである。

オブレート会を創立した当時のド・マズノ神父 34才

導入

「ブルボン王家万歳。暴君を倒せ。」 追放先のエルバ島へ旅立つ征服された皇帝に向けられた叫びであった。強烈な王党員であったプロヴァンスは、喜びと無法と言えるほどの祝いに満ちていた。ナポレオンが破られて王が戻ったのである。教会の使徒的活動はやっと公に行われることになる。

ド・マズノ神父は新状況を有効に利用した。活動を広げるより先ずは現在のものを強化することにした。青少年の活動は、「信心会」の仮面を取ることによって発展して行った。「若いキリスト者の会」に改名された。

しかしこの新しい会は入会志願者を厳しく審査していたので誰でもが容易に入れるわけではなかった。そして入会すると、くもの巣を張り巡らしたような五百四十四条もの会則にがんじがらめになることになった。会員の毎日の生活の何もかもがこの巣から逃れることはできなかった。「危険な仲間」、「悪魔の神殿」である劇場、「舞踏会」、特に「仮面舞踏会」、「騒がしい放蕩な会合」、「晩餐会」、「浮世の楽しみ」などは全て禁断の木ノ実であった。

魂の糧は、毎日の御ミサ、十五分間の霊的読書、毎日の御聖体訪問、週一回のロザリオ、隔週の告解などであった。日曜日は信心一筋で埋められた。「健全な娯楽」の何もかもが細かく規定されていた。

あっけに取られるプログラムではあったが、エクスの若者は快く従っていた。その時代にはそのやり方がある。当時は革命がもたらした道徳的堕落に対して抜本的に反動すべきだったようである。だらしない社会から自分を守ることが先決であった。社会の中へ入って風紀を革新することは危険に思われていた。

この会は適度とい言うことでは欠けていたかも知れない。ところが五百四十四の規定や禁制にも関わらず、素晴らしい成果を挙げた。なぜなら、それらを守る雰囲気や環境を造るダイナミックな指導者がいたからである。

いつの間にか町全体が「神父さんの若者たち」の噂を知っていた。会員は既に三百人になっていた。青年たちは指導司祭のことをいつも話していた。彼の熱狂的ファンだったと言えよう。

青少年の活動を指導することは時間の掛かるものであったが、にも関わらずド・マズノ神父は評判になっていた別の使徒職、即ち庶民のための説教を怠ることがなかった。しかしながら若い神父はこれらの使徒職に忙殺されて、時には孤独を感じることもあった。告解などの合間に、自分自身の霊的信心の時間をやっと持つことができるぐらいであった。「いつも人のためだ。自分のための時間はない」。疲れきった神父は嘆息する。修道生活への憧れがちらりと心に浮かぶ。どこかの修道院に引っ込みたい気持ちである。

彼の友人フォルバン・ジャンソンは、中国へ行くのを諦め、「フランスの宣教会」という司祭のグループを作っていた。彼はその方へド・マズノを誘った。友人の計画は大望過ぎると思って断ったが、ド・マズノが修道院へ逃げ込むのを諦めたのはこの人のおかげであった。ド・マズノ神父もそのようなグループをいつか作ろうと考えてはいたが、フォルバン・ジャンソンの会と違うもので、もっと質素なものを考えていた。言葉と気質とをよく知っている自分のプロヴァンス地方のためのものを考えていたのだ。

ド・マズノ神父はグランという町での伝道を準備していた。彼の親戚でヤンセン派のロゼ・ジョア二スがそこの市長であった。

その時「皇帝が上陸した」という情報が世間を騒がせた。ロゼ・ジョアニスはびっくり仰天した。「あの獣、死んでいたはずなのに、生き返ったのか。我々の伝道集会は駄目だ」。ド・マズノ神父は驚くより「何という国だ。信仰を失った時、面目も信憑性も同時に失った」と憤慨していた。

皇帝は1815年3月1日カンヌの近くに上陸してたちまち首都のパリに到着した。しかし「百日」の栄光は6月18日ワーテルローの大敗に於いて消えた。王党員の多いプロヴァンス地方は有頂天になった。ロゼ・ジョアニスは安心した。「大惨事を逃れた。昔の革命者たちは短剣を研いでいるところだった」。しかしプロヴァンスの王党員は復讐を始めて、新たな「白い恐怖の時代」になろうとしていた。

強固な王党員であったド・マズノ神父も報復を求める声に賛同した。「犯罪者たちは当然の罰を受けるだろうか」と短気な彼はいらいらした。「神だけが許せる犯罪者なのにどうして王が許すのか」。彼には理解しがたいことであった。

その後、王がもっと断固たる処置を取った時には、ド・マズノの不満は爆発した。ナポリ王国ではもっと速やかにことが処理されたことを思って次のように書いた。「盗賊ムラの処刑もその証拠である。犯罪を起こして儲かった盗賊はそのように取り扱うべきだ。しかし政治はもう結構だ。私にはもっと大きな仕事がある」

この熱狂的南方人は政治に関与しない方が賢明であった。どんなことになったのだろうか。彼が計画しているミッションの使徒職は手に余る程の仕事であった。小さい「突撃隊」と一緒に、彼は政治的関わりではなく、各地方で御言葉を述べながらの説教を通してフランスの更生のためにもっと役に立つことになる。しかし政治に関する考えにおいて、彼は誠意のある人であったことを認めなければならない。当時のフランスは極端な立場を取っていた。ウジェーン・ド・マズノが極端な手段を好んだのは教会とブルボン王家の為になると思っていたからである。「私がカトリックであると同時に王党員である。それが私の主義だ」と断言する人であった。王家の益となることは教会の益となることだという考えである。

ド・マズノ神父の最初の仲間 タンピエ神父(1780〜1870)

狐の洞窟

ド・マズノ神父は早速協力者と住まいを捜し始めた。一苦労であった。司祭団の同僚は既に彼を非難していた。彼の計画は重大であることを認めていたが、彼自身が妥協しない絶対論者であったことを良く知っていたからである。小教区のミッションの使徒職は如何に素晴らしくても彼の仲間になるのは危険性があるという批判であった。

進んで志願する者がなくて、ウジェーンは方々に呼びかけたが駄目であった。しかし、ある日協力したいという返事がきた。それは生まれ出ようとしている会の高価な真珠になるべき若いポール・アンリ・タンピエ神父からであった。タンピエは古いローマ時代から在るアルル市の助任司祭であった。彼は、ド・マズノ神父の計画に、自身の「退屈からの脱出」以上に司祭としての希望、生きがいを感じてとったのである。ド・マズノからの誘いの手紙はきびきびした命令調ではあったが、タンピエはためらうことがなかった。

タンピエ神父は司教区を移る正式な手続きを踏まえずアルルを去り、1815年12月27日突然エクスに現れた。アルルの司教館は突然の一方的な辞任に目をつぶって、ド・マズノ神父の仲間に入ることを黙認した。その後また三人の志願者もきた。

とかくする内に、ド・マズノはエクス市内に在る旧カルメル会の修道院と隣接のチャペルを購入していた。素敵な聖堂だったが、屋根の雨漏りが酷かった。

エクスのカルメル会修道院

ここでド・マズノと最初の仲間たちが1815年10月2日から住み始めた。現在はオブレート会会員たちの刷新の場。

彼はさっそく認可を得るために、この小さい「プロヴァンスの宣教会」の規則を司教区当局に提出した。この宣教会の目的は2つあった。会員の共同生活、地方教会でのミッションの指導とエクスの青少年の為の使徒職活動であった。

事実この宣教会は修道会と共通するところがなかったし、会員は誓願を立てていなかった。しかしながら創立者は、福音勧告の実践なしには好結果の使徒職は有り得ないと考えていた。誓願なしで行う宣教師の説教などは、プロヴァンス地方のフォークダンスの笛とタンバリンにしか聞こえないと心配していた。従って彼は絶えず最初の仲間を修道生活の方へ導こうとした。後にはほとんどがこれにつまずくことになる。

1816年1月末にプロヴァンスの宣教者という教区の司祭の司教区立の宣教会が認可された。こういう形で5人のメンバーの会が共同生活による訓練を始めた。

新鮮な気持ちで、司祭は規律のある大学の寮のような小さくて質素な住居に入った。 「ここは共同部屋で、あそこは食堂」という調子であるが、実際その言葉は実態を言い表していない。夜のレクリエーションは戸口の敷居に置いた蝋燭1本の光の中で行われた。しかもその蝋燭は三人の宣教者の部屋を照らした。食堂のテーブルは二つの古い樽の上に置いたざらざらした厚板だけだ。食事を作るための暖炉は常に煙を出したのでススで黒くなっていて「狐の洞穴」の中に入っている三人を何回か追い出すところだった。全く質素な食事であったが、おいしく食べることができた。始めた頃の熱心さ、熱意のために、このような生活にも冒険的な魅力を感じていた。

まもなく最初の壁にぶつかった。修道生活を送るために十分に訓練されていないプロヴァンスの宣教者たちはその生活の厳しさは慣れ難かった。笑い声が段々少なくなった。一人ひとり現実に直面しなければならなかった。自らの善意と創立者の元気一杯の意欲に頼るしかなかった。

エクスのミシオン教会

最初の修道院と棟続きでオブレート会によって修復された。現在でもオブレート会会員は毎日ここで信徒の指導に当たる。

修復された元カルメル会の教会において1816年の聖週間の行事が行われた。そして聖木曜日は特別な日になった。現在もその日を記念する小十字架像が残っている。「それは深夜、ド・マズノ神父とタンピエ神父が顕示された聖体の前で祈っていた時、寛大な心で互いに従順の誓願を立て、そして聖体安置所の前で神に一生を捧げたことの記念である。」(ド・マズノの日記より)

この忘れられない夜を二人はずっと聖体の前で過ごした。ウジェーンの場合はそれは珍しくない。一生の間、同じことを繰り返し繰り返し行っている。しかしその夜二人は新しい営みであるプロヴァンスの宣教者たちの宣教会を神なる主に委ねた。一日も早く他の会員たちも同じ道を歩むようにと言うことが彼らの願いだった。

|  |

1816年4月11日にエクスのこの祭壇の前とこの聖母のご像の前でド・マズノ神父とタンピエ神父が私的な初誓願を立てた。現在両方ともローマ本部に置いてある。

こうして院長のド・マズノ神父は私的な誓願によってタンピエ神父に従順を誓った。タンピエには気の毒だったかも知れない。院長であるこのプロヴァンスの南部出身の熱狂と時には愚かと言えるほどの寛大さを抑制することが出来るだろうか。以前からド・マズノは血の混じった痰を吐いていたが、多過ぎる活動、説教、断食によって疲れ切った状態に陥った。タンピエは田舎の方で休むように命じた。

従順に創立者は旅立った。しかし間もなくふさぎ込んだ。「水のない魚のように過ごしている」と仲間の宣教者たちに書いて呟いた。そして自分の性格の粗野を思い出し「皆さんが私のことを耐えられるように善き神に恵みを願ってください」と付け加えた。そういうような恵みを願う機会がそれから大いに訪れた。

少しづつ修道院は改善された。志願者を受け入れる体制に入った。1816年の間に共同生活を求めて6人の若者が現れた。しかしその中で最後まで残ったのは一人しかいなかった。将来は暗いという感じがした。

嵐の日々

修道院の外ではド・マズノの活動を情熱的に攻撃する人が相変わらず多かった。司教区の枠の縁のところで動いている「プロヴァンスの宣教者たち」の創立者は特別な状態を確保していた。一方、彼の優越的な、考慮しない横柄な態度、果断な、意志強固な性格は彼の立場を不利にした。フランス革命によってマズノ本人が、より険しくなり、頑なになり、消極的な年寄の神父たちに対しては、新しい世代の神父たちに対するのと同じようには優しくなれなかった。だから司祭団の神父たちとの衝突が多く、彼らの理解を得られなかった。そして、妙に対照的なことに思われるが、今まで小教区を執拗に断っていたド・マズノ神父は元カルメル会の教会で町の四方から多くの人を集めていた。そういう人たちは信心深い人、好奇心のある人、上流ぶっている人そして自分が始めた「若きキリスト者の会」の若者たちだった。

しかもその若者の堅信式や初聖体の式などを計画してこの教会で行うことを決めた。元カルメル会の教会は「ミシオン」という名前を持つようになった。

当然、町の主任司祭たちは自分が嘲弄されていると思わざるを得なかった。少なくとも主任司祭としての不可侵の権利を侵害されたと受け取った。大騒ぎだ。この騒ぎは司祭館だけではなく、とんでもない人々のところまでも及ぶ。社交界の年配の御婦人たちは、この、自分たちにとって不都合な熱っぽい若き神父の獰猛な敵対者になった。彼女たちは主任司祭たちの怒りや不満に油を注ぎ、ド・マズノに対する派手な一撃を期待していた。

とうとう、爆発は司教座のサン・ソヴール(救い主)大聖堂で起こった。ド・マズノ神父は堅信式のために若者を大聖堂に集めた。エクスの司教座には少し前から司教がいなかったので、その日、ディニュ司教区の司教によって皆が堅信の秘跡を受けた。「プロヴァンスの宣教者たち」はマルタの聖ヨハネ小教区の枠の中にあった。そのため堅信式が終わった時、怒っていた主任司祭はド・マズノ神父に向かって荒々しい言葉で叫んだ。「何でこの若者たちを特別扱いするのか。イエス・キリストの大きな群れの中に残しておけ。特別扱いは許さん!」

司教の代理のギグー神父は、堅信の秘跡を受けたばかりの「若きキリスト者の会」の若者をすぐにより特別な場所、つまり祭壇の周りに輪を作って立たせた。司教の代理はもちろんド・マズノ神父を応援する側の人である。その時主任司祭たちは道に出て、大急ぎで暴走族の若者を集め教会に連れて来た。大騒動になった。平手打ちしたり、ビレッタ(その当時の聖職者の帽子)で殴ったりした。祭壇の方からド・マズノ神父の若者たちはそれを見つめていた。司祭としては、自分が育てた羊を、そういう暴漢の若者の群れに混ぜ加えたくはない気持ちは当然である。

勿論、このことは町中に広まった。敵対していた両方の勢力はそれぞれ自分たちのひそかな喜びの内に固まった。ド・マズノ神父を応援している側は事件の時の彼の威厳ある態度に対して敬意の念を表し、神父に反対する側の人たちは彼を誹謗した。

被害者であるマズノはかえって司教の代理の応援を受けたために自信を付け再び前へ進もうと思った。

今度こそ、彼は会の若者たちの初聖体をミシオンの教会で受けさせようと決めた。そのために一人ひとりの主任司祭のところへ回って通知した。しかし彼らは一致団結して冷たい反応を示した。

衝動的な人、ド・マズノ神父はぴりっとした趣を添えた手紙で返事した。この残念な手紙はもう既に方々に回り、フランスの宗教大臣にまで届いた。不幸な宣教者は失敗から失敗への道を歩んでいた。他の修道会は不安定で反対されていた。司教区の当事者の支援がなければその共同体はすぐ崩れるだろう。エクス大司教区は一年前から新司教を待っていた。しかし任命されても新しい大司教は「プロヴァンスの宣教者たち」を支援するだろうか。他の支持者を捜さなければと思った。王位の政府の宗教大臣からの認可証を願い出たらどうだろうかと考えた。

1817年7月、ド・マズノ神父は直ちにパリに向かって出かけていった。宗教大臣はもう既に敵対者の主任司祭たちから不利な報告書を貰っているだろうかと不安であった。

パリでは宗教大臣は「協力者と共に幸運に始まった活動」を続けるための許可だけを与えた。ド・マズノ神父についてのエクスの何人かの主任司祭から貰った厳しい苦情の手紙は宗教者のファイルの中に入れられた。教会内の問題として取り扱い、教会の当事者に問題解決を任されたのである。

この、半分は失敗したと言うような事態を見て、ド・マズノ神父は違う方向に向けて代わりの解決を求めた。それは叔父に当たるフォルツネ・ド・マズノ神父を是非司教の位に付けて貰いたいと言うことである。そうしたらフォルツネは自分の宣教共同体の保護者になるだろう。自分自身は何回か聖職者としての身分上の昇進を断ってきたのであるが、イタリアのパレルモに亡命していた叔父の意見を求めることもなく直ちにすばやく必要な下準備や手続きを成し遂げた。自分自身が昇進するために一言だけ言ったら多くの可能性が生じたのであろうが、自分の目的に向かっては冷静に揺るがなかった。後になってこう言った、「世間的に言えば自分の裕福を犠牲にした」と。

長い間教会の当事者から連絡がなかった。希望が失われたと思った時に突然、叔父がマルセイユの司教として任命されたという噂が流れた。ド・マズノ神父は「意外だ、驚いたな、信じられない、すばらしい」と自分の感情を隠さずに叫んだ。これで自分の修道会は救われた。でも、これから仕事だ。叔父を納得させなければならない。早速、甥のウジェーン・ド・マズノ神父は任命を受容する理由を何通かの手紙で叔父に述べた。「プロヴァンス地方の再生だ、マルセイユ司教区のための特別な一団(プロヴァンスの宣教者たち)を準備している。」フォルツネが断ればウジェーンの修道会は葬られてしまうことになる。叔父自身が自分を「犠牲」にしなければ罪を犯すと同じことになる。何故ならば神の介入がはっきりと目に見えるからだ。

すべては成し遂げられたと思われた。フォルツネ神父は賛同するしかない。「震えながら」賛成してくれた。噴水のようにニュースが流れていった。震えている者に「マルセイユの司教に任命されたフォルツネ・ドズノ神父」宛の手紙が送られた。

1817年12月27日にウジェーンの父シャルル・アントアヌやシャルルの弟、船長のルイ・ウジェーンと一緒にフォルツネ神父はマルセイユに到着した。シャルルはフォルツネが若返ったと言った。しかし悲しい失望だ。市民や軍人や聖職者が任命された司教に目を向けている間に、ウジェーンはフォルツネを隅へひっぱっていって任命は正式でないことを伝えた。1801年の政教条約によってマルセイユ司教区は司教座として無くされたので司教座を復活させなければ見込みはない。司教座のない司教を立てられない。だからこの任命は中断されているのだ。

これで当惑したフォルツネ神父は架空の司教区民の目から退いてエクスの宣教者たちの修道院に身を隠す。シャルルとルイはそのままマルセイユに残った。

年老いたフォルツネ神父はこのような酷い目に遭って、問題が解決されるまで、つまりマルセイユ司教座が再生されるまでの五年間を待たなければならなかった。けれども少しづつ生き甲斐を感じ始めていく。自分から外出することはあまりなかったが多くの人々の訪問を受けた。甥のウジェーン神父の友人や敵でさえ敬意を表すために挨拶に来た。弱いものではあったが、こうやってこの任命は、一時ウジェーンの活動に新しい威厳を与えた。神にすべてを任せて自分の好きな巡回宣教集会に熱狂的に務めた。

宣教集会

ウジェーン・ド・マズノ神父が行っていた巡回説教集会を、当時のフランスの広大な宣教活動から切り離すことはできない。ちょうど同じ頃、王制度が戻ったのである。王制度と宣教活動が同時に出現したことで説教者たちの立場は不明確なものとなり、あいまいになり、宗教と政治との混乱に陥っていた。「イエスに万歳! イエスの十字架に万歳!」と「王様と王家に万歳!」とを同時に熱狂的に叫ぶ説教者も珍しくなかった。しかし、ド・マズノ神父は熱心な王政主義者であるにも関わらず幸いにその穴に陥らなかった。

ド・マズノ神父の宣教集会の内容を見ると、印象に残るのは、彼が局地や社会的な状況に適応できる特別な才能の持ち主だったということである。固い枠にはめられた内容を集会に持ち込むのは嫌いだったようだ。かえって、その場その場で人々や同伴説教者の反応に応えて内容を削ったり一新したりしていた。彼の意見は「宣教集会は皆で行うものだ」ということである。彼の独特なやり方を適切に描くことは結局不可能であるが、彼が新しく取り入れた要素を指摘すると、大体、次のようなものであった。

先ず最初に気詰まりを解きほぐすために個人個人と直接関りを持つようにした。当時彼だけは計画的に皆の所に行って家庭訪問していた。フランス革命以後、多くの場合、主任司祭たちは司祭館や教会に閉じ篭るようになっていた。そのために多くの信徒たちの生活から切り離されていた。ド・マズノ神父は例外なしに皆を訪問する。良くも悪くも、どんな受け入れ方をされても訪問は続く。これによって多くの情報が入り、集められた。現代のようなコンピューターによる分析はないわけであるがこのような個人個人との接触、会話、それによる情報などは宣教集会の展開において宣教者を賢明に導くこととなった。

自分が福音化を目指している民衆との身近な関りは大切だ。まして同じ民衆との一体化なのである。その目的を果たすためにド・マズノ神父は有名な悔悛者の行列を復活させた。革命前のプロヴァンスでは伝統的な行列であり、しかも革命後の人々の感受性にもぴったり合うものである。

宣教集会が始まると、神父は聴衆が宣教者自身の肩に自分の罪を乗せるように激励する。昔のユダヤ人が重荷になっている罪を身替りの山羊に乗せ砂漠に送っていたように。こうして宣教者は皆の身替りとして神の怒りを背負うことになる。しかし宣教者は神に信頼してこれを行う。皆から受け取って担った罪を十字架に掛けられたイエスに向かって慈悲と許しを願う。

この説教を終わるとド・マズノ神父は行動に移る。皆の罪を背負った宣教者は純真さを表すスルプリ(スータンの上に着る白衣)を脱ぎ、首に太いロープを結び、靴と靴下を脱ぎ、悔悛者の十字架を手にして行列を始める。じっと沈黙のままである。皆の喉は詰まって声も出ない。泥沼や堆肥を踏みながら宣教者は村を一回りする。教会に戻ると祭壇のまわりの敷石の床の上に、うつむきに身を伏せる。その後、香部屋に戻り足の汚れとあざを拭くのである。

使徒的大胆さか!常識はずれの行動か!悔悛者の態度による。ド・マズノ神父の場合は確固とした彼の信念によるものである。彼のすべての行動には熱意と信念があったので頑なな人でさえ手首で涙を拭いていた。しかしながら神父はとても賢明にこの方法を使い、強い印象を残したい時だけ使うことにする。

ド・マズノ神父の父親は不安にかられてそういう「大げさな行動」をやめさせるようフォルツネ神父に願い出た。「心配しないでくれ」とフォルツネは答えた。「ウジェーンが所有する美徳や才能が、持たない私たちの代償になっているのである」と。しかしよき理解者であるフォルツネは司教代行に何かしてくれるように願った。司教代行は寒い日や雪が降る日は靴や靴下を脱がないで首にロープを結ぶことだけにするように伝えた。

悔悛者の行列が終わって、皆が盛り上がった時にプロヴァンスの宣教者たちは直ちに次のプログラムに移った。当時のプロヴァンスの若い女性たちは過激な踊りに明け暮れていた。そんな彼女たちを集めて、率直に権威と熱意をもって聖母の会への入会を勧めた。この勧誘は時々、すぐにその場で徹底的な効果をあげた。殆どの若者は入会し悪魔的な踊りを止める約束をした。彼女たちは涙を流して、爆発的に喜びを表し、心からお互いに抱き合った。十九世紀はロマンティックでもありセンチメンタルな時代だったので自分の感情を涙で表すことが多く、しかも建前の本音なのか本音の涙なのか自分でも分からなくなるというような場合さえ多かったのである。

プロヴァンス地方のとても情熱的な人たちを一瞬にしてまるっきり変えさせたことは大したことである。だが多くの場合はその効果が不完全で一時的なものに終わった。踊りの代わりに何か提供すべきであった。宣教者たちには慌ただしい落ち着きのない若者たちが暇な時間を過ごすための適切なものを提供できなかった。

宣教者たちの戦いぶりがとても目覚ましいものだったので、時々、近衛の連中でさえ好奇心を見せた。マルセイユの近衛騎兵隊のラヴィエという中佐は駐屯地での軍隊よりも若い踊り子の方に興味を示した。彼は報告書の中で次のように書いた。「聖母の会に入会した子も、しなかった子も従来通り踊っている!」と。勿論この「貴重」な報告は軍事省にまで届いた。身持ちの悪い若い女性たちに対する熱心な働きかけに対して、興味津々の暇な大臣や中佐は幸せものと言うべきであろうか!

ド・マズノ神父は活動を展開しようと目指す田舎に行った時にはまず第一にその地方に合った説教を考えた。神父はまわりの雰囲気にごまかされたり、左右されたりするような人ではない。祭や演出や悔悛者の行列など、ある時には墓地で墓穴の前で頭骸骨を手に持って死についての説教も行ったが、こういう「演技」はすべて副次的なものである。ド・マズノ神父の一番の狙いは信仰教育を施すことである。聴衆者のために「言葉というパンを裂く」だけではなくある程度「その言葉を噛み砕く」必要がある。

しかしながら雄弁術を軽蔑はしない。かえって受けた才能をすべて使うべきだと考えていた。生まれつきの雄弁者ド・マズノ神父は同伴者の中で輝いていた。雄弁術のルールそのものを重視してはいなかったので、まず全体の計画を立ててから、自分が書いた文章にこだわることなく聴衆者との密接な繋がりをもって説教した。彼の説教は口をついてほとばしり出た。著名な歴史家であり政治家であるツィエールそして歴史家であるミニエはド・マズノ神父の説教を聞いた時にフランスの偉大な雄弁者の一人として認めている。

ド・マズノ神父はその当時の社会への完全な順応があってもそれだけでは物足りないことを感じた。「宣教者が言葉を裂き、噛み砕いても聴衆がその言葉を味わえるためにもう一つの条件が必要だ。宣教者自身がその説教の内容や教えを自分の心の奥底にまで取り入れなければ空しい言葉にすぎない。人々を納得させるためには、キリスト者として司祭としての明快な生活の模範を提供しなければならない。宣教者自身が聖人にならなければならない」と。だからウジェーンは活躍中の宣教者たちに多くの厳しい規範を命じた。

宣教集会の三週間の間、朝四時に起きる。午前中は教会で祈る。院長に断らない限りじっとそこにいる。厳しい規則の中に自分の身を置いた。午後になると病人の訪問,赦しの秘跡、説教である。寝る時間は夜十一時になる。

粗食だ。不必要なものを食べない。超人的な仕事をこなしながらも四旬節には厳しい断食を課した。自分自身に関しては衰弱している時でさえ、ド・マズノ神父は指導司祭と医者の勧めがなければめったにこの断食をゆるめることがなかった。夕食はおかゆかアーモンドミルクの入った小麦で作ったスムールとオレンジ1個ぐらいで済ました。本人によるとオレンジはいらだっている自分の血液を清めるためだという。

睡眠に関しては、ド・マズノ神父は藁布団やマットレスを抜いて直接板に寝ているにも関わらず十分取っていると主張する。

プロヴァンスの宣教者たちを指導する院長は使徒的熱意に燃えるあまりに、自分の弱った体を邪険に扱っていた。殆ど誰も彼を止めさせる人がいなかったが、ド・マズノ神父の父親と叔父のフォルツネ神父は時々干渉し心を配っていた。二人の兄弟は熱心にド・マズノ神父の行いやしぐさを見つめていた。二人の間の手紙は新聞のように巡回宣教教会の有様を描いている。私たちの目から見れば貴重な情報が載っている。

フォルツネ・ド・マズノ神父の日々は司教になるための準備としての長い長い黙想会のようである。しかし司教叙階の日は近づかない。彼の亡命生活は長かったが元貴族の人間が新しい世界に慣れるためには実際は有意義な期間でもあった。フォルツネはいろいろな人と連絡を取った。彼はもう七十才になるにも関わらず見事に若返っていた。そのためにこのおじいさんに対する悪い噂が段々と少なくなった。毎日長い時間をかけて赦しの秘跡を授け共同体のすべての祈りの時間を時間通りに守った。兄に次のように書いた。「二十七年間教会には役に立たなかった私だができるだけ挽回できれば嬉しいことだ」と。皆は「『名誉と富に対する乾き』」を感じていたのでそれが非常に苦しかったが現在は私の苦しみはこれから来る責任を負ってそれを担っていくことだ」と。しかしその責任はまだまだ遠い先にあった。

フォルツネは度々兄からの頼みを受けて甥のウジェーンに節度を守るように勧めたがウジェーンの正式な指導司祭ではなかったので効果はなかった。ウジェーンは叔父の戒めを無視していた。フォルツネは次のように書いた。「あることに関してはとても頑固なやつだ!そして一番頭に来るのはいつまでも誰もその性格を変えられないことである」と。例を挙げれば兄と二人でウジェーンのボロボロになった靴を取り替えさせたかったが最後まで頑張っても遂にできなかった。父親は次のように書いた。「乞食でさえそんな靴を使わないだろう。修理にも出さない。行列の時にウジェーンを指したい時は『だらしのない恰好をしている奴だ』と言えば良い。靴の先から足は数センチも出ている。泥沼を裸足で歩いている!」と。

宣教集会の効果はどうだったであろう。

実は不思議な効果を挙げていたのである。ある時、結婚生活がダメになった夫婦が教会の音楽を聴いただけで生き生きとした結婚生活に戻った。また、魚売りのおかみさんが涜神的な言葉を使った際、お客の婦人から平手打ちを顔に受けた。又次の例もあった。ある荷車引きは自分のロバを鞭で戒めながら涜神的な言葉を使ってしまったが、すぐにその後で喜びのうちに自分自身を鞭で打ったのだった。

実を言うとプロヴァンス地方で行われた宣教集会は最近までのものと同じようなものである。あるものは大成功であり、あるものは少なくとも部分的に不成功に終わった。フランス全体に行われていた宣教集会とプロヴァンス地方の宣教集会を比べると後者の方が成功したと言える。何故かと言うとド・マズノ神父の宣教者たちは欠点はあったが、自分たちが直接、接する福音化を目指す地元に人々に適応するように勧めていたので、ある程度の成功を見ることが出来た。他の地方の神父たちの努力を軽蔑したくないが、ド・マズノ神父の方は彼のすぐれた特別な性質によるものだと感じないわけにはいかない。

支援探し

巡回宣教教会を準備し行うことだけがウジェーン・ド・マズノ神父の唯一の仕事ではない。周りの教会の主任司祭たちはまだ彼に反対を続けている。そんな彼らとの戦いの中でも、新しくアルプス地方のノートルダム・ドゥ・ロ巡礼地を引き受けるように依頼された。

しかし、それもそれなりの問題を起こしてしまうことになる。もしその依頼を引き受けるならばプロヴァンス以外でも共同体を設立しなけれはならない。創立者ははじめそのことに考えが及ばなかった。しかし、よくよく考えてみるとこの団体がこうして散らばって行き、両方の修道院が誓願で結ばれていないならばせっかく始めた活動も自然消滅で終わってしまうのではないだろうか。仲間は同じ見方でものを見るだろうか。皆、意識してはいなかったし、今までは誓願なしと言う形ではあったが、事実上は修道共同体になっていたのでド・マズノ神父は思い切って挑戦してみた。

しかし新たな問題がある。ただ修道生活を送っているということと、誓願を立てて、そのために一生涯を捧げるということとは大きな違いだ。ド・マズノ神父はその事実にすぐ気がついた。

最初、宣教者たちはそれをすることによって重要な結果が生じると気が付かなかったし、そんなに深く考えていなかった。だから創立者が彼らの意見を求めた時には、必要に応じて今までの規則を変えても良いと軽く考えて賛成した。ド・マズノ神父は一人で人里離れた場所サン・ロレンにある家族の別荘へ行き十二日間で新しい会憲会則の文章を作った。以前からずっとこのことについて良く熟考してきたことであるから、今、ペンはすらすらと動き言葉は次々とほとばしり出た。その当時福者になったばかりのアルフォンソ・リグーリの修道会の会憲会則をしばしば参考にしたにも関わらず、やはりウジェーン・ド・マズノの手から生まれたものであると言う強い印象を受ける。

十月二十四日にド・マズノ院長は共同体の正式の成員六人に手書きの新しい会憲会則を読み上げた。皆は例外なく会の方針についての第一部に賛成した。誓願についての第二部については全く違う反応だった。六人中二人だけ賛成した。後の四人はことの運びによってまるっきり裏切られたと思って反対した。この共同体に入った時には修道会にはいるつもりはなかったと言明した。教区司祭の共同体として設立された団体ではないかと主張した。

だがウジェーン・ド・マズノ神父はそんな簡単に諦める人ではない。一瞬、負けたような形になったが、突然宣教者の共同体に関わっている三人の神学生を思い出し、彼らも近いうちに正式に団体の成員になるので投票の権利があるはずだと主張した。これから決定することの結果は同時に彼らの未来に関わっているのだ。

その場で投票権を与えて、二回目の投票を行った。神学生はもちろんド・マズノ神父の味方をした。始めから結果はわかっていた。誓願をたてたい六人に対して、立てたくない4人だ。

創立者の疑わしいやり方によって対抗する意見がぶつかるのではないかと心配していたのだが、ここで思いがけないことが起こった。四人の反対者のうち二人はその場で一変して賛成の方に心を変えた。もう一人は有期誓願の形で残った。四人目は考える時間が欲しいと言い出した。雰囲気はすっきりしたものになり共同体の一致は以前よりも急に強固になった。神の導きによって新しい会は一つの大きな山を超えたのである。

ノートルダム・ドゥ・ロの共同体が設立されてから間もなく宣教者たちは再び動き出した。しかしエクスの大司教としてボーゼ司教が任命された。彼はド・マズノ神父が行おうとしていることに反対はしなかったが支援も一切してくれなかった。当然主任司祭の反対は一層強くなった。そのためにプロヴァンスの宣教者たちとその創立者は大司教区の論争の源であった。反対派によって彼はいつも困惑させられることになった。

1818年11月1日に立てた公の初誓願の時から首にかけた小十字架像とその時の誓願書。

くすぶり続けていた反対は1820年の春に爆発して公になった。それはエクスとマルセイユ合同で、フォルバン・ジャンソンのフランスの宣教者たちとプロヴァンスの宣教者たちが宣教集会を行った時だ。フランスの宣教者たちは全体の責任をもっていたが、彼らは一流の上層階級に対して完璧なフランス語で行い、ド・マズノ神父のグループは両方の街の庶民のために表現のとても豊かなプロヴァンス独特の方言を用いて行った。

マルセイユの宣教集会を終えるとすぐにフランスの宣教者たちを応援している側は極めて精力的な運動を起こした。それを応援しているグループの神父に正式にマルセイユの宣教者たちとして残って欲しかったからである。ド・マズノ神父の団体を応援している側も負けずに平等の権利を訴え、プロヴァンスの宣教者たちが残ってくれるように承認した。エクスの大司教はその間に立っていたので両側の宣教者たちがマルセイユに残るように承認した。

その間ずっとウジェーンの叔父のフォルツネ・ド・マズノ神父は気難しくなっていた。1819年に兄への手紙の中で次のように書いた。「私たちは何故あの美しく平和なシチリアを離れただろうか」と。間もなくウジェーンの父親シャルル・アントアヌ・ド・マズノが亡くなった。フォルツネ神父にとって大きなショックだった。兄は兄弟であると言うだけでなく善き顧問であり、善き相談相手だったからである。そしてウジェーンの母親が貧しくなったフォルツネ神父から依頼されていた援助も拒否したので尚更悲しかった。援助を断られたので兄の病気のための治療費と葬儀のために費やした費用を他の所から借りなければならなくなった。シャルル・アントアヌはキリスト信者として長い間、怠惰な者であったかも知れないが最終的には息子のウジェーンや弟のフォルツネの影の下でキリスト信者としてこの世を去った。

1822年にプロヴァンスの宣教者たちの状況は一つも変わっていないが、フォルツネ神父の方の状況は明らかになった。マルセイユ司教区がその年の十月に再設立されてから、フォルツネ神父はマルセイユの司教として1823年の1月に正式に任命された。

新司教は当時73歳になっていたが甥のウジェーンの反対者が主張しているように力のない者ではなかったし、まだまだ衰えてもいなかった。フランスの宣教者たちを熱狂的に応援している側の人たちはフォルツネのことを「ボケている」とか「役に立たない者だ」とか主張し、「甥の単なる操り人形だ」という反対者たちもいた。しかしボケているなどということはなく元気だったし甥の操り人形などには全然なってはいなかった。

フォルツネ神父は1823年7月にイシ司教区で司教叙階が授けられた。すぐに新司教はフランスの宣教者たちの院長宛てに今の状態を終わりにしたいのでそのグループとの「才能」と「美徳」はマルセイユ司教区にもう必要ないものだと伝えた。フランスの宣教者たちが事情を知りながらフォルツネについての悪口を止めなかったことが第一の理由だった。現在、司教として、信用ができ堂々と実際的に協力してくれてる司教区専属の使徒的司祭のチームが欲しかった。裏切り者の居場所はないはずだ。従って甥のウジェーン神父とタンピエ神父を司教代理として任命し、プロヴァンス地方の訪問に旅立った。

何日かが経ってエクスの方に着いた時に、フランスの宣教者たちが彼の礼儀正しい手紙を受け取ったにも関わらず、まだマルセイユに残っていることを聞いてとても怒った。ペンを置いて司教杖を手で持って公の聖務禁止を彼らの聖堂のドアに貼り付けた。この聖堂から多くの反対者が生じていたからである。

8月10日フォルツネ司教はゆだねられた司教座に着く。司教叙階によって若返ったこの老人の血管にはド・マズノ家の優しく寛大な血が流れていた。

8月10日 フォルツネ司教はゆだねられて司教座に着く。

聖務禁止というものは反対者を押しつぶすよりも、彼らを地下活動に追い込むことになってしまった。「フランスの宣教者たちに万歳!」「司教を引き倒そう」と過激派の人たちが叫んでいた。そして司教館の近くの街角に次のような看板が現れた。「この建物を売ろう」「ド・マズノ司教の首をここにつるそう」と。

ついに警察官もこの事件に介入し、それによって表面上は落ち着いたように見えたが上流階級の人々の怒りを和らげることはできなかった。それでも司教は大体において、広く一般的に市民の承認を受けた。しかしその甥はどうだったであろうか。残念ながらそれは決して!と言わなければならないだろう。後になってウジェーンは次のように書いている。「私への歓迎は侵略者への歓迎の程度だった」と。明らかに司教に対する反対は実は甥のウジェーンに対するものだった。ウジェーンは自分の「新しい修道会の利益のために司教代理としての座を使っていた」と思われていたからである。

でも上流階級の人たちの文句や不平にも関わらず、ド・マズノ司教とド・マズノ神父は二人でマルセイユの一般の市民の本当の気持ち、考え方、「脈」を測ろうとし始めた。もう既にこの偉大な街マルセイユは経済的にはにわか景気に湧き、社会的そして宗教的に高い水準に達していた。叔父と甥はチームを組んで司教区の生活にこういう発達がどんな影響を及ばすかを探ろうとしていた。彼らは時々ためらいがちな解決、そして事情を考慮しなければならない場合もあったが、密接な協力によってうまく解決していくことができた。

貿易と通商はますます高まり始めた。新しい層の企業家や事業家が現れてきたからである。彼らは以前の事業家と比較して「大胆なしかも想像力豊かな人」であった。新しい産業はあちこちから生じてきてますます機械化されていった。人口も速いペースで増えてきた。1821年の10万9483人から1824年の11万7964人にと言う具合だ。古い塀を取り壊し、街を広げた。昔の小教区の境を変えなければならないほど新しい建築や住宅が現れた。しかも新地区に新しい小教区を設立しなければならない。都会化が進んで叔父・甥コンビはこういうような新しい問題に直面しなければならなかったがそれにもうまく対処し、成功した。

街が速く変わっていった中でゆっくり変わっていくものがあった。例えば言語。市民はまだプロヴァンスの方言を使い新聞を読むことさえしなかった。昔の貴族の人たちは段々と消えかかっていた。そして以前の中流階級の人も同じ道を走っていた。新しい中流階級の人たちは積極的な活発さと冒険心に富んでいた。

宗教的な面では殆どの人は日曜日の義務を果たす忠実さを見せ、その当時はやっていた荘厳な典礼や地方の伝統的な習慣を好んでいた。本当の宗教心があったかどうかは別問題である。何故なら彼らの「宗教」は根本的な良心の確信に基づくよりも儀式だけにこだわっていたからである。街の宗教的機関として養護施設、過去の悪い行為を後悔している人々の避難所、悔悛宗教奉仕団体(顔にいろいろな色の仮面をかぶっていたが)などのものがあったがこういう施設は時代遅れのものが殆どだった。金持ちの人だけ時代に合った壮年会を持っていた。そんな中で、アルマン神父は効果的な男子青年グループを指導していた。貧しい人々には「福祉以外に何もない」状態で恩情主義というものが彼らの王だった。

他方ではマルセイユはひどい聖職者不足に悩まされていた。全司教区に対して171人の司祭だけであった。しかも半分以上は六十歳以上である。男子修道会としてはプロヴァンスの宣教者やラ・サール会の修道士や神の聖ヨハネ会の修道士しかいない。女子修道会も少ない。

フォルツネ司教がマルセイユ司教区に着任してから間もなく司教になる以前から彼を応援してきた司祭は特別な報いを受けた。そのすぐ後に司教とその甥は司教区の召命不足という一番重大に考えていた問題に取り組んだ。例えば先ず大神学校を復興した。司教館はためらうことなく一人一人の司祭に収入の一部を要求した。何人かは拒否したが彼らの援助なしでも新しい神学校の建物を着工した。

小神学校には新しい校長が必要だった。そしてそれもド・マズノ司教とド・マズノ神父は問題なくすぐに見つけることができた。パリのルイ・ル・グラン大学のケール神父がその人だ。新しい校長は直ちに小神学校が必要としていた活気をそこにもたらした。もちろん彼も司教に報われた。こうして街の社会的な変動と共に歩き始めたのである。

汚れなきマリアの献身会士

ド・マズノ神父は非常に困難で危険なことも多い活動を同時に並行して行っていた。一つは司教区のリズムを社会のニーズのリズムに合わせること、そしてもう一つは芽を出し始めた修道会の管理をすることだ。マルセイユの何人かは「彼は外の人だ。自分の修道会の利益のために全てを支配しようとしている人だ」と思っていた。他方では修道会の兄弟たちは「院長に殆ど会っていない」という文句を言い始めた。彼らはブツブツ不平を言って創立者の長い不在や司教代行としての役割が修道会を不利にしていると強調した。他の人は彼が自分自身の個人的な功名心のためにいろいろな敬意を要求し喜んで受けていたと言っていた。だから周りの人たちとの関りは緊張感が漲っていた。フォルツネ司教がマルセイユの司教になったのはかえってマイナス点が多かった。修道会の将来性を確信させるよりも新しい困難をもたらした。ある時期「プロヴァンスの宣教者たち」が無くなるのではないかと思われるほどだった。

ド・マズノ神父には心配の種がつきることはなかった。修道会から退会する人が多かった。多くの司教も介入してまるで聖職者同士の飛び入り自由の試合みたいになった。フレジュ司教区の司教はその一人だったしエクスの大司教はド・マズノ神父のことを「不幸な偽善者であり白い墓である」と公に表明した。

ド・マズノ神父は平然としていて、決して自己弁明しようとしなかった。しかし1823年11月の初金曜日に一日パンと水だけの断食をし、そして共同体の皆の前で血が出るまで自分自身を鞭で打った。同胞たちはそれを見て大変驚いて、その日から修道会の安定のために努力するようになった。同じ時にエクスの大司教はいろいろ調査した上で前に表明した言葉を「忘れてくれ」と創立者にしきりに願い出た。その事件に対する償いの気持ちからであろうか、その時からエクスの大司教は常にド・マズノ神父を応援してくれるようになった。

波もおさまってその後は歓迎されるべきとても平和な状態になった。しかし将来にもこういう陰謀事件が起こる心配はあるので創立者はローマの教皇にアピールしておいた方が良いのではないだろうかと思った。普段ならすぐに決断の出来る創立者だがさすがに今回は戸惑った。つまり修道会の創立者として認められることに対して違和感を感じていた。彼は単なる小さなグループの宣教者たちの頭であって決して「創立者」としての意識はなかったのである。

その宣教者たちの中の一人アルビー二神父が彼のためらいを決断に持っていった。文字通り創立者の肩を突き押し「ローマに行け」と付け加えた。創立者が必要としていた刺激になった。

ローマではド・マズノ神父は教皇レオ12世にあいそよく歓迎された。しかし宣教者たちの正式認可と言うところまではどうも持って行けそうもない。父親としての激励の言葉ぐらいの重みであろうか・・・。しかし創立者は頑張った。正式認可がなければとがめられたと同じように見えるし、フランスの司教団のメンバーは今まで以上に責めて来るだろうと考えたからである。

ド・マズノ神父の議論によってなのかどうか分からないが、教皇は少しずつ耳を貸し始めた。そして正式認可を貰うためにどんな手段を使ったら良いか創立者を指導していろいろ教え始めた。数日後激励の言葉も付け加えた。「この修道会が好きだ。今までのよい成果を聞いている。この会を助けてあげたい」と教皇は断言した。

1826年2月17日に、三人のフランスの司教の猛烈な反対にも関わらずド・マズノ神父の小さなグループが正式に認められた。しかしこれから「プロヴァンスの宣教者たち」ではなく「汚れなきマリアの献身宣教会士」という名称である。自分の修道会は完全に教会に結合されているのでその会の組織作りと使徒的奉仕に移ることが出来た。

一粒の麦が死ななければ

新しい会のために全力を傾けたが、1829年5月、ついにド・マズノ神父は倒れてしまった。それほど全身全霊を尽くして働いたのである。しかし過労で倒れるというこの経験も彼を変えることは一切なかった。短い休養をし始めたと思う間もなく立ち上がって自分の「虚弱な身体」を奮い立たせたいと、長い休息には応じなかった。すぐ断食もし始めた。タンピエ神父は怒って完全休養を得させるためにスイスに送った。

フランスが1830年7月5日にアルジェリアを奪い取ったことをド・マズノはこの旅の間に知った。これは大きな喜びだった。何故かというとこれによってアフリカ大陸全体は「息子たち」(オブレート会の会員)の熱意のこもった宣教に開かれたからである。マルセイユの市民たちはまた違う理由で喜んでいた。つまり、アフリカ大陸はこの港の商売の対象になっているので、大きな利益になるだろうと期待した訳である。軍隊の世話をするだけでもう既に彼らの財布は潤っていた。当時「植民地主義者」という言葉はまだ汚い言葉ではなかった。

国民は、この陶酔感の中で突然シャルル王十世がパリから逃げたことを知らされた。オレルアンの公爵がすぐに王権を奪い取った。この1830年の七月革命事件はド・マズノ神父に大きな驚きと憤慨を起こさせた。滞在していたフリーブルから伯父のフォルツネ司教に手紙を書いて新しい「内乱の王」ルイ・フィリップを認めないならば逃げるようにと勧めた。何故かというと叔父はあまりにも年を取っているので新王には対抗できないだろうと思っていたからである。

ド・マズノ神父が新しい事態にどう対処すべきかを探っていた時に教皇ピオ8世はルイ・フィリップ王が「とても良いキリスト者」であることを承認した。

この事件でド・マズノは途方にくれた。今まで経験したことの中で一番苦いことだった。フランス人として戦ってきた意味は無くなった。今まで貴族であり、亡命者であり、完璧主義的な性格の持ち主であるからブルボン王家とカトリックというものを一体として考えてきた。又、一方教皇を大いに尊重しこれに従っていく気持ちは強い。これからブルボン王家とカトリックを切り離さなければならなくなった。自分の全存在を捨てなければならない激しい辛さである。しかし自分の気持ちを抑えて次のように語った。「教会の頭の話を聞いてそれに従い、自分の意見を直すのは自分を否定することでも恥じることでもない」と。今まで持っていた信念の完全なしかも困難な反省が始まった。

いわゆる「七月の王政」(革命によるルイ・フィリップ王政)というものはフランスの教会のためには多くの困難を招いた。例えばマルセイユでは司教座を廃止する大きな声が揚がった。少なくとも今のフォルツネ司教が亡くなった時にそれは実施されるだろう。フォルツネはもう八十歳だがそういう声には負けたくない。だから直接教皇に手紙を書いて暗い状況などをすべて説明した。そして解決案も提供した。それはド・マズノ神父を司教の位に昇任させることだ。賢いフォルツネは次のことを知っていた。つまり当時フランスの司教区に司教を任命するには政府の承認を得なければならないことになっていたから、フランスの内のどこかの司教区ではなく、現在いろいろな事情で存在しなくなった他国の司教区の司教として任命すれば良い。そして、事実その司教区は存在していないのだからそこに滞在しなくても済む。住まいはマルセイユのままで良いわけだ。ただの名誉司教だ。それならばフランスの政府から特別な許可も要らない訳だ。そして次の文章をつけ加えた。「私の聖務を果たすにはこの司教は大いに役に立つだろう。そして私が亡くなった時にフランスがより良い事情になってから猊下が新しい後継者を任命するまでに新司教は司祭叙階の秘跡を授けられる」

熟慮の末に教皇とローマ聖庁はフォルツネ司教の提案を気に入り完全に受け入れた。そして秘密を厳守して

すべてを運んだ。さもなければフランス政府はそれを知った場合、拒否権を行使したに違いない。事実この例、つまり厚かましい男ド・マズノ神父を推薦することによって「7月の王権」の本当の意向を測ることができたわけである。同時に問題が生じた場合はド・マズノ自身が政府の報復的な怒りを一身に背負うことになるのだ。ド・マズノ神父はローマに行きこれらの点について十分にしかも具体的に当局の方から警告された。しかし本人は逃げられなかった。何故かというとローマ聖庁は完全に彼を支えると保証したからである。が本当に自分の思い通りに気持ち良く仕事ができるかどうかを予測し得ていただろうか。教皇は最後まで計画を果たしたいと堅い意志を示した。ド・マズノ神父は教皇の期待を裏切ることはできない。特に昔から聖座の権利を猛然と主張し、勇敢な聖座の支持者としてやってきたのだ。今になって止めたくない。フランス政府が他国の司教の任命に携わっていることに対して猛反対だったからである。

1832年10月1日に布教聖省はウジェーン・ド・マズノをチュニジアとトリポリタニア(リビアの北西地方)の宣教地の使徒的巡察のために任命した。マルセイユを住まいとしアフリカ北部地域へ行きやすくする。同日教皇グレゴリオ16世は、フランス政府の承認を要求しないでド・マズノをもう存在していないイコジア(アルジェリア地方)司教区の司教として任命する。

叙階式までの準備の間、多くの困難があったにも関わらず新司教は自分の全身全霊を完全に聖霊に委ねる。

「司祭叙階された時に受けた聖霊をないがしろにしてきて、その導きにもよくこたえないできてしまったが、その同じ聖霊が今回全てを正してくださるだろう。これより一層、聖霊は強い力をもって私を導き、私の心に内在すると確信する」

司教叙階式は、若い頃ベネチアで出会いそして指導を受けたドン・バルトロ神父が埋葬されているサン・シルヴェストル教会で、10月14日に行われた。

イコジアの新司教がマルセイユに戻った直後、ブッシュ・ドゥ・ローン知事として務めている抜かりのないトマ氏は宗教大臣に司教の司牧的な活躍と敬意のしるしを報告した。

これは何も知らなかった大臣を驚かす。フランス政府からこの大事なことを遠ざけておいたのか!直ちに各省や大使館は揺れ動く。そして毎日のように事件はますます複雑に絡み合い、跳ね返り、てんやわんやの様相を見せる。

約束通りローマ聖庁は弱みを見せないで言い返す。しかし熱っぽいトマ氏が事件を激化させる部署についている。彼の勧めによって検事総長や軍事当局や新聞記者などが一斉に戦う。イコジアの司教の如何なるしぐさをもこっそり観察し、その言葉を曲解しすべての行動を細かく記録する。ちょうどその時マルセイユの中央司令官が暗殺された。甥のド・マズノは熱狂的にブルボン王家を応援する人だとよく知られていたので、この暗殺に関わっていたと噂が広がった。こんな当て付けが言われるようになった。つまり、オルレアン派に対してブルボン家正統支持派の小集団の頭や殺し屋が秘密裏に関わっていると主張し始めた。ローマにあるフランス大使館からヴァチカン国務長官宛に次の報告があった。「ド・マズノ司教という聖職者についての主張は数多くあり、重大な事柄に関わっているので刑事訴訟を起こし始めても良いだろう」と。

介入しているヴァチカン公使は国務長官に次の短い手紙を書いて「ド・マズノ司教がこのままマルセイユに残るなら、フランスとローマ聖庁の間に半永久的にいざこざが起こされるだろう」と、心配を打ち明けた。

こういう報告を受けて、教皇グレゴリオ十六世は非難されたド・マズノ司教をバルバリ(エジプト西部から大西洋岸に至るアフリカ北部地域の古い呼び名)に派遣せざるを得ない。ド・マズノはローマに行ったが冷たく迎え入れられる。しかし個人的に教皇に会見し、長く対座することができた。そして突然、ド・マズノは教会に対する自分の熱烈な愛情を吐露し、訴え、告発された者がもう抑えることのできない告発者になった。「フランス政府の承認を得ないで教皇が司教を任命したと言う理由で政府は今その報復として苛めという不誠実な手段を取っているだけだ」と主張した。教皇は納得して意見をひっくり返す。イコジアの司教はバルバリに追放されるのではなくマルセイユに返される。

マルセイユで船から降りた時にド・マズノ司教は再び激しく攻撃される。市民権を奪うと脅迫される。間もなくその脅迫は事実になる。先ず司教代理としての月給を奪われた。この時は司教は一時的な平静状態を保った。間もなくイコジアの司教は選挙人名簿から落とされ市民権を失う。今度は司教は激しく反発した。二人の優れた弁護士の勧めで訴訟を裁判に持ち込んだ。

ローマは最後まで支えてくれるのだろうか。司教に対する侮辱に対してローマは司教に同情したが、他方では不都合を唱えて裁判の訴えを取り下げるように勧めた。

聖座の権威のために一生戦ってきたにも関わらず、犠牲者になったと思い知らされた今も熱烈な司教は、聖座の言うとうりに従った。そして次のように書いた「父なる教皇の厚情に委ねるしかない。教皇の手に全ての利益や栄誉を委ねる」

そして最後に書いた。「この迫害によって自分の国から亡命し、ローマに逃げなければならないなら、人間としての心づかいや愛情、人情やあわれみに頼ることはできないだろう。神にのみ報われるのだ。神にしか頼るものはない」。この心の痛みは打ちひしがれた人間の口から吐露された。深い自己放棄の思いを感じることができる。完全な神意への委託だ。教皇は正しくない助言を受けた。自分は犠牲になった。どうでもいい。正しい助言を受けても正しくない助言を受けても教皇は教皇だ。教皇のためにイコジアの司教は敵の侮辱を受けよう。「一粒の麦が死ななければ・・」

ある日その発芽は現れた!オブレート会の神父であり後にパリの大司教しかも枢機卿になる特別な手腕を持ったギベール神父はイコジア司教事件を追求してその解決を見出した。今の王家のマリ・アメリ女王は、昔パレルモの輝かしい社会で若きド・マズノ「伯爵」に出会った時に、彼の性質の良さによって深い印象を与えられていた。ギベール神父はその女王の助けを求めた。女王は上手なもてなしをもって王と相談した。

ウジェーン・ド・マズノ司教とフランスの政府との最終的な和解は1835年に成立した。そして二年後フォルツネ・ド・マズノ司教が司教座から降り、ウジェーンは1837年12月24日にマルセイユの司教になった。

際限のないように見えた危機はこれで解決した。ド・マズノ司教の長い一生の間にこれ以上の試練はなかった。衝撃は耐え難いものだったし、心は深い傷を負って痛んだ。しかし本人の考え方、その生き方、その魂をさえ良い方向に変えたので恩恵をもたらすものとなったのである。

2020年07月02日

聖ウジェーン・ド・マズノ伝記 第3部

第3部 司牧者

導入

激情的な生涯が終わりに近づくにつれて、ウジェーンの精神は柔らかさを見せ始める。やがてその妥協しない性格、一歩も譲らない性格は弱められて、新しい社会の現実に順応する開かれた心を見せる。しかしそれでもド・マズノ司教は、それまでと同じように思いがけない激しさを見せる時もある。特に「寝起き」が悪い。人々は日によって変わるド・マズノの極端な対照的な激しい性格を見て驚く。「母親的な優しい愛情」を持つ日もあれば、「ダイヤモンドの固さと冷たさ」を見せる日もある。初対面の時、魅力的な優しい目が輝く日もあれば、人を狼狽させ人の反感を買う日もある。いく人かは驚きと痛みを覚える。そして初めの印象を忘れられない。

ウジェーン・ド・マズノ司教は五十五歳になった。数か月後マルセイユ司教区の責任者になる。これから司教区民全体の司牧者になる。「この司教区民に対して子に対する父親の愛情を持たなければならない。一言でいえば、彼らのために全てを尽くし自分の暇や好みや休みや命さえ犠牲にしなければならない」とある日書いた。

その責任者になる前日、この新しい司牧者は何を考えていただろう。自分の霊的長所と短所を振り返って言った。「少年時代いろいろ私の信仰上のさまたげになったもの、それは心の散漫、性格の弱さ、世俗的な雑事、矛盾している生活、嫌悪感、人間に対する軽視である」。司教は人間として短所の多い自分の過去を振り返って次のように神に向かって願った。「主よ助けてください。あなたご自身で私を救いに来てください」

この謙虚さによって、司教は司牧者として司教区民の近づきやすく親しみやすい者になった。同じ視線で同じ立場から物事を見始め感じ始めた。心の振動は人々の心の振動と同じになり彼らをよく理解できた。

「彼らを通して私の救いがあり、彼らと共に救いを得なければならない」と。見事な決意だが果たせられるだろうか。

変えるべき事はたくさんあるがもう慌てることはなかった。これまで苦い経験をいっぱいしてきた彼は注意深くなっていた。「一気にすべてを変える訳ではない。厳しさも時には重要であるが常に温和さも伴うべきだ」。けれども「弱さ」はいけない。「司教は第一に導く役目があるのだと皆に分からせるべきだ」

ウジェーン・ド・マズノ司教の過去の行動から考えてみるならば、やはり厳しさを和らげることに努力しつつ、しっかりとした気骨を示して司教区や修道会を導くだろう。教会のために戦ってきた司教は根本的なものでは断固として譲らないだろう。

強さと寛大さ

新司教を理解するためには先ず状況を振り返って見た方が良いだろう。マルセイユ司教区に来た叔父フォルツネ・ド・マズノ司教は元気に活動していた。そして二人の代理、甥のウジェーンとタンピエ神父も同じように活動していた。妥協やあいまいな態度を退け、司教の権威を取り戻そうと努めていた。従って命令や掟や決定や規定、懲罰や宣告や賞罰、停止制裁や聖務制裁が多かった。ウジェーンは一日で六つの聖務制裁を下したことがある。

司教区のいわゆる聖職者はどんな人たちだったのか不思議に思う。あるいはその当時司牧的な方法を知らなかったのだろうか。

明確に言えることは司教区は頭を欠いていた。聖職者たちは長い間そういう頭がいなかったために少しずつ個人主義に陥っていた。しかも港のマルセイユは、世界のあらゆる革命的な地域から来た外国の多くの司祭の避難所になっていた。その中に非常に好き勝手に振る舞っていた司祭もいた。だから一つにまとめて正しくしていくことが必要だった。

一方、地元の司祭は真面目にやっていたが全体的な団結に欠けていた。何人かの熱狂的な司祭は浮かれ騒いで突飛なこともやらかしたりした。確かにそのなかには冗談みたいなこともあった。例えばある主任司祭は説教台で話す時にイエスの弟子たちがよく魚を釣った奇跡を描こうとして、古いマルセイユ港の桟橋で市場をやっているかのように魚の種類までも述べたてた。

当然こういう司祭団を寛大さを持ちながら強く正しい道へ導かねばならない。ウジェーンとフォルツネの両方の司教は状態を挽回するために熱心に努力はした。しかし常に良い方法を選んだだろうか。

今日司教になる元司教代理のウジェーン・ド・マズノは正直に反対し、そう思っていたであろう。とにかく司教代理として務めていく上で昔から常に非の打ちどころのない司祭が欲しかった。疑いもなく彼は「短気で激し易く厳しい面もあった」ことから司祭団の多くの司祭の目から見ると自分が嫌われ者であることを知っていた。でも常に司牧のやり方は断固としていて、規律に負けてしまうことなどは絶対になかった。全ての司祭を兄弟のように愛していた。しかも彼らの苦しみや試練は自分のものとして受け止めていた。

ウジェーンの夢は各々の小教区で主任司祭や助任司祭が一つの共同体を作り共同生活のうちにパンや心配を分かち合うということだった。これによって司祭としての活力を一致させ得るという今までにない光景のはずだった。しかしこの計画はフランス南部地方にあっては余りにも革命的だった。そしてこれは抗議の叫びを引き起こし広がっていった。それで司教はこの計画を司教区の司祭の養成によって熟させるために後回しにした。

司祭たちに対する配慮を示しているもう一つのものは1832年のマルタン神父宛の手紙である。司教館は率先してより良い道を選んだ。即ち司教区内の主任司祭や助任司祭に典礼上の謝礼金全部を平等に分配した。革命的なことであり、これによって豊かな教会も貧しい教会も収入に関しては平等になる。でもいつまでもいろいろな問題にぶつかる運命があるようだ。セマフォールという新聞は司教を叱った。ある人は、司教代理が年寄りの司祭よりも若い司祭の立場を取っていると訴えた。若い世代の側につけば皆を支配できるだろうと考えているように見えたのだ。不誠実なマルタン神父がその新聞の記事を書いていたのだった。しかし、彼はすぐに自省して、ウジェーン・ド・マズノ司教代理にそのことを謙虚に手紙で打ち明けた。

その時ウジェーンは急いで次のように書いた。「親愛なる友よ、あなたの手紙を受けて読んだが今一番したいことはあなたの処に飛んで行きあなたを安心させ、慰め、あなたに平和の接吻を与えることだ。・・・あなたの悔悛だけに注目している」。引用すべき寛大さのこもった手紙だ。マルセイユの司教館でも他の町の司教館と同じように当時聖務禁止や聖職停止がよく行われていたがそれも司牧的な方法によるものつまり愛の心を持ったものであった。

独裁制と優しさ

司教代理として務めながら修道会の総長もこなしていたド・マズノ司教は修道会という小さな群れをしっかりと指導していた。暗い日もあり、崩壊もあり、激しく落ち込むこともあったが父親のように全てを導いていた。修道会は二十一年の歴史があり、二百五名の修練者がいたが誓願を立てて入会したのはたった四十二名だ。施設は十棟で止まっている。そして創立者の大胆な見解や再三の働きかけにも関わらず修道会はまだ海外への宣教には行っていない。

もちろん人数は足りない。会員の質も欠けている。特に最初の頃はそうだ。つまり最初に入会した司祭たちは、ある程度全てにおいて特に小教区の活動において、自分独自の考えを持っている。ほとんど準備なしで入ってきているので修道生活の厳しい面に嫌々ながらぶつかり、要求される細かい規律を守ることは難しい。頭に付いて行けない。同じリズムで歩めない会士たちの多くは疲れ果てた。

しかし何人かは成功した。創立者が大好きだったスザンヌ神父、コルシカの使徒であり奇跡を行うアルビニ神父、交渉上手だったギベール神父がその例である。一方、自分では気がつかないながら頭としての目的を果たすために着々と準備に励む将来の海外宣教師たちはその種である。疲れ果てた者も、熱心な者も、やっと歩み始めた者も皆、師の厳しさと優しさを味わったに違いないのだ。その中でスザンヌ神父は特別に大いに味わったと言える。